что такое миофибриллы в биологии

Научная электронная библиотека

§ 3.1.4. Строение клетки

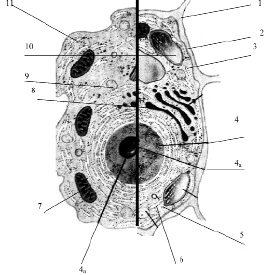

Размеры клетки широко варьируют от 0,1 мкм (некоторые бактерии) до 155 мм (яйцо страуса). У всех клеток, независимо от их формы, размеров, функциональной нагрузки обнаруживается сходное строение (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Схема строения живой клетки: 1 – оболочка; 2 – мембрана; 3 – цитоплазма; 4 – ядро; 4а – ядрышко; 5 – рибосомы; 6 – эндоплазматическая сеть (ЭПС); 7 – митохондрии; 8 – комплекс гольджи; 9 – лизосомы; 10 – пластиды; 11 – клеточные включения

Снаружи клетка одета мембраной. Внутренняя часть клетки содержит многочисленные органоиды – структурные образования клетки, выполняющие определенные функции жизнедеятельности клетки.

1. Оболочка. Присутствует только у растительных клеток. Состоит из волокон целлюлозы. Функции оболочки: защита клетки от внешних повреждений, придает стабильную форму клетки, эластичность растительным тканям.

Повреждение наружной оболочки приводит к гибели клетки (цитолиз).

2. Мембрана. Тончайшая структура (75 Ǻ), состоит из двойного слоя молекул липидов и одного слоя белков. Такая структура обеспечивает уникальную эластичность и прочность мембране

Явление фагоцитоза – поглощение клеткой твердых частиц – впервые было описано русским врачом Мечниковым. Фагоцитарная особенность лежит в основе процесса иммунитета. Особенно развита у лейкоцитов, клеток костного мозга, лимфатических узлов, селезенки, надпочечников и гипофиза.

Пиноцитоз – поглощение клеткой растворов – состоит в том, что мельчайшие пузырьки жидкости втягиваются через образующуюся воронку, проникают через мембрану и усваиваются клеткой.

3. Цитоплазма – внутренняя среда клетки. Представляет собой гелеобразную жидкость (коллоидная система), состоит на 80 % из воды, в которой растворены белки, липиды, углеводы, неорганические вещества. Цитоплазма живой клетки находится в постоянном движении (циклоз).

4. Ядро – обязательный органоид эукариотических клеток. Впервые было исследовано и описано Р. Броуном в 1831 г. В молодых клетках расположено в центре клетки, в старых – смещается в сторону. Снаружи ядро окружено мембраной с крупными порами, способными пропускать крупные макромолекулы. Внутри ядро заполнено клеточным соком – кариоплазмой, основная часть ядра заполнена хроматином – ядерным веществом, содержащим ДНК и белок. Перед делением хроматин образует палочковидные хромосомы. Причём, хромосомы одинакового строения (но содержащие разные ДНК!) образуют пары, зрительно воспринимаемые как одно целое (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Хромосомный набор человеческой клетки перед началом деления

Структурирование всех хромосом в пары свидетельствует о том, что число хромосом – чётное. Поэтому, его часто обозначают 2n, где n – количество хромосомных пар, а соответствующий набор хромосом называют диплоидным. Например, у голубей n = 40 (80 хромосом), у мухи n = 6 (12 хромосом), у собаки n = 39 (78 хромосом), у аскариды n = 1 (2 хромосомы). У человека n = 23 (46 хромосом). Однако, в половых клетках число хромосом в два раза меньше. Поэтому набор хромосом в половых клетках называется гаплоидным. Клетки, не являющиеся половыми называются соматическими. Иногда клетки с гаплоидным набором хромосом называют гаплоидными клетками, а с диплоидным набором хромосом – диплоидными клетками.

При слиянии двух родительских гаплоидных половых клеток образуется диплоидная клетка, дающая начало новому организму с набором генов отца и матери

Совокупность всех хромосом ядра (а значит и генов) клетки называется генотип. Именно генотип определяет все внешние и внутренние признаки конкретного организма.

В соматических клетках 44 Х-образные хромосомы (22 пары) у женщин и мужчин идентичны (сходны по строению), их называют аутосомами. А 23-я пара имеет конфигурацию ХХ – у женщин и ХY – у мужчин. Эти пары хромосом именуются половыми хромосомами.

В половых клетках 22 хромосомы также одинаковые у яйцеклеток и у сперматозоидов, а 23-я хромосома конфигурации Х – у яйцеклетки и Х или Y – у сперматозоидов. Поэтому при слиянии половых клеток и образовании пар хромосом, 23-я пара будет ( <ХY>или <ХХ>) определять пол будущего ребенка.

Необходимо помнить, что хотя в соматических клетках набор хромосом диплоидный (2n), однако, перед началом деления клеток происходит репликация ДНК, то есть, удвоение их количества, а, значит, и удвоение

количества хромосом. Поэтому перед началом деления соматической клетки в ней насчитывается 4n хромосом (рис. 16). Она становится тетраплоидной.

– хранение генетической информации;

– контроль за всеми процессами, происходящими в клетке: делением, дыханием, питанием и др.

4а. Ядрышко – структура, содержащаяся в ядре. Ядро может содержат 1, 2 или более ядрышек. Функция ядрышка – формирование рибосом.

Следует отметить, что не все клетки имеют оформленное ядро. Клетки, имеющие ядро называются эукариотическими или эукариотами. Клетки, не имеющие ядра, называются прокариотическими или прокариотами. Функции ядра у прокариот несёт одна нить ДНК (именуется хромосома), в которой хранится вся генетическая информация. К прокариотам относятся бактерии и сине-зеленые водоросли. Как правило, у прокариотов отсутствуют и некоторые другие органоиды. Размеры прокариотических клеток меньше, чем размеры эукариот.

5. Рибосомы – самые мелкие органоиды клетки. Были обнаружены в 1954 г. Французским ученым Паладом. Рибосомы были обнаружены в цитоплазме, а также на гранулярной ЭПС и в ядре.

Функция рибосом: обеспечение биосинтеза белка.

6. Эндоплазматическая сеть. Представляет собой каналы и полости, ограниченные мембраной. Различают две разновидности ЭПС: гранулярная ЭПС и агранулярная ЭПС. Гранулярная ЭПС морфологически отличается от агранулярной наличием на ее поверхности многочисленных рибосом (на агранулярной ЭПС рибосомы отсутствуют).

Функции эндоплазматической сети:

– участие в синтезе органических веществ: на гранулярной ЭПС синтезируются белки, на агранулярной – липиды и углеводы;

– транспортировка продуктов синтеза ко всем частям клетки.

Несложно уяснить, что гранулярная ЭПС характерна для клеток, синтезирующих белки (например клетки желез внутренней секреции), агранулярная ЭПС характерна для клеток-производителей углеводов и липидов (например клетки жировой ткани).

7. Митохондрии – крупные органоиды, состоящие из двойного слоя мембран: наружная – гладкая, внутренняя образует многочисленные гребнеобразные складки – кристы. Внутри митохондрии заполнены жидкостью (матрикс).

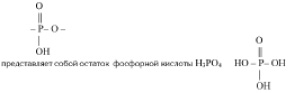

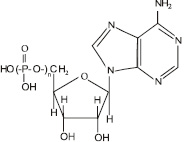

Функции митохондрий: основная функция митохондрий – обеспечение клетки энергией. Этот процесс происходит за счет синтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) (рис. 3.15), в которой фрагмент

Рис. 3.15. Структурная формула аденозинфосфорных кислот. Для аденозинтрифосфорной кислоты n = 3, для аденозиндифосфорной кислоты n = 2, для аденозинмонофосфорной кислоты n = 1

При взаимодействии молекулы аденозинтрифосфорной кислоты с водой отщепляется один остаток фосфорной кислоты, в результате чего образуется аденозиндифосфорная кислота – АДФ и выделяется огромное количество энергии:

АТФ + Н2О = АДФ + Н3РО4 + 10 000 калорий.

Впоследствии от АДФ может отщепляться еще один остаток фосфорной кислоты, образуя АМФ – аденозинмонофосфорную кислоту.

АДФ + Н2О = АМФ + Н3РО4 + 10 000 калорий[37].

Освободившаяся энергия используется для жизнедеятельности клетки (КПД процесса превышает 80 %!).

Наряду с распадом АТФ и выделением энергии в клетке постоянно происходит синтез АТФ и накопление энергии (обратные реакции).

Количество митохондрий в клетке зависит от потребности последней в энергии. Так, в клетках кожи человека находится в среднем 5–6 митохондрий, в клетках мышц – до 1000, в клетках печени – до 2500!

8. Комплекс Гольджи. Итальянский ученый Гольджи обнаружил и описал структуру клетки, напоминающую стопки мембран, цистерны, пузырьки и трубочки. Расположена эта система чаще всего возле ядра.

Функции комплекса Гольджи: в полостях комплекса накапливаются всевозможные продукты обмена клетки, которые по каким-либо причинам не вывелись наружу. В последствии эти продукты могут быть использованы клеткой для процессов жизнедеятельности. Из пузырьков и цистерночек комплекса Гольджи в растительных клетках образуются вакуоли, заполненные клеточным соком.

9. Лизосомы – мелкие органоиды. Представляют собой пузырьки, окруженные мембраной. Внутри лизосомы заполнены пищеварительными ферментами (обнаружено 12 ферментов), которые расщепляют и переваривают крупные макромолекулы (белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты).

Функции лизосом: растворение и переваривание макромолекул. Лизосомы участвуют в фагоцитозе. Понятно, что основная функция по перевариванию поступающих в клетку частиц принадлежит лизосомам.

10. Пластиды. Эти органоиды характерны только для растительных клеток. Форма напоминает двояковыпуклую линзу. Структура пластид напоминает таковую у митохондрий: двойной слой мембраны. Наружная – гладкая, внутренняя образует складки, называемые тилакоидами. На тилакоидах происходит основной жизненно важный для всех зеленых растений процесс – фотосинтез:

Пластиды бывают трех типов:

1) Хлоропласты – зеленые пластиды. Их цвет обусловлен наличием хлорофилла. Хлорофилл – основное вещество хлоропластов (имеет зеленый цвет). Только благодаря хлорофиллу возможен процесс фотосинтеза (см. раздел 4.2). Хлоропласты придают зеленый цвет растительным организмам.

2) Хромопласты – пластиды, имеющие различные окраски: от ярко-желтого до пурпурно-багряного. Наличие различных пигментов окрашивают плоды, цветки и осенние листья растений в соответствующие цвета. Этот факт особенно важен для привлечения насекомых к цветкам, как природный индикатор созревания плодов и др.

3) Лейкопласты – бесцветные пластиды, в которых происходит накопление запасных питательных веществ (например, крахмала).

Некоторые виды пластид могут переходить друг в друга: например, переход хлоропластов в хромопласты: созревание томатов, яблок, вишни, и т. д.; изменение окраски листьев в осенний период времени. Лейкопласты могут переходить в хлоропласты: позеленение картофеля на свету. Это доказывает общность происхождения пластид.

11. Клеточные включения. Вакуоли. Это непостоянные и необязательные составляющие клетки. Они могут появляться и исчезать в течение всей жизни клетки. К ним относятся капли жира, зерна крахмала и гликогена, кристаллы щавелево-кислого кальция и др. Жидкие продукты обмена называются клеточным соком и накапливаются они в вакуолях. В клеточном соке растворены сахара, минеральные соли, пигменты и т. д. Чем старше клетка, тем больше клеточного сока накапливает клетка. Молодые клетки практически не содержат вакуолей.

Помимо перечисленного некоторые специализированные клетки обладают специальными органоидами. К ним относятся:

– реснички и жгутики, представляющие собой выросты мембраны клетки, осуществляющие движения клетки. Они имеются у одноклеточных организмов и многоклеточных (кишечный эпителий, сперматозоиды, эпителий дыхательных путей);

– миофибриллы – тонкие нити мышечных клеток, участвующие в сокращении мышц;

– нейрофибриллы – органоиды, характерные для нервных клеток и участвующие в проведении нервных импульсов. Кроме того, в состав клеток входят центриоли – две (иногда более) цилиндрические структуры диаметром около 0,1 мкм и длиной 0,3 мкм. Место расположения центриолей в период между делениями клетки считается серединой клеточного центра. При делении клетки центриоли расходятся в противоположные стороны – к полюсам, определяя ориентацию веретена деления (рис. 16).

Следует иметь в виду, что, хотя животные и растительные клетки имеют много общего, но между ними существуют и серьёзные различия (табл. 3.1).

Более общая классификация клеток представлена на рис. 3.16.

Одно из основных отличий бактерий от архей, состоит в химическом составе мембраны. Бактерии отделены от внешней среды двойным слоем липидов (жиров и жироподобных веществ). Мембраны архей состоят из терпеновых спиртов.

Методы гиперплазии миофибрилл в мышечных волокнах

В. Н. Селуянов, В. А. Рыбаков, М. П. Шестаков

Глава 4. Методы управления адаптационными процессами

Для управления адаптационными процессами в определенных клетках органов тела человека необходимо знать устройство органа, механизм его функционирования, факторы, обеспечивающие целевое направление адаптационных процессов. Модель организма спортсмена построена в предыдущих главах. На основе этой модели может быть реализовано теоретическое мышление в виде умозрительного или компьютерного (математического) моделирования. В ходе имитационного моделирования находятся различные варианты принятия управленческих решений, из которых в дальнейшем выбирается наиболее подходящая к данным условиям технология спортивной подготовки. Технология управления адаптационными процессами, реализуемая с помощью физических упражнений, характеризуется следующими параметрами: интенсивность сокращения мышц (ИС), средняя интенсивность упражнения (ИУ), продолжительность (П), интервал отдыха (ИО), количество повторений упражнения (КП), интервал отдыха до следующей тренировки (ИОТ). Анализ, построенной модели показал, что в мышечных волокнах можно изменить массы органелл миофибрилл, митохондрий, гликогена для изменения функциональных возможностей спортсмена. Покажем, как можно управлять синтезом (гиперплазией) этих структур.

4.1. Методы гиперплазии миофибрилл в мышечных волокнах

Цель силовой подготовки — увеличить число миофибрилл в мышечных волокнах. Силовое воздействие человека на окружающую среду есть следствие функционирования мышц. Мышца состоит из мышечных волокон — клеток. Для увеличения силы тяги МВ необходимо добиться гиперплазии (увеличения) миофибрилл. Этот процесс возникает при ускорении синтеза и при прежних темпах распада белка. Исследования последних лет позволили выявить четыре основных фактора, определяющих ускоренный синтез белка в клетке:

1. Запас аминокислот в клетке. (Аминокислоты в клетке накапливаются после потребления пищи богатой белками.)

2. Повышенная концентрация анаболических гормонов в крови как результат психического напряжения (Holloszy et al., 1971; Schants, 1986).

3. Повышенная концентрация «свободного» креатина в МВ (Walker, 1979).

4. Повышенная концентрация ионов водорода (Панин Л. Е., 1983).

Второй, третий и четвертый факторы прямо связаны с содержанием тренировочных упражнений.

Механизм синтеза органелл в клетке, в частности, миофибрилл, можно описать следующим образом.

В ходе выполнения упражнения энергия АТФ тратится на образование актин миозиновых соединений, выполнение механической работы. Ресинтез АТФ идет благодаря запасам КрФ. Появление свободного Кр активизирует деятельность всех метаболических путей, связанных с образованием АТФ (гликолиз в цитоплазме, аэробное окисление в различных митохондриях, например, миофибриллярных, а также в находящихся в ядрышке и на мембранах СПР). В быстрых мышечных волокнах (БМВ) преобладает мышечная лактат-дегидрогеназа (М ЛДГ), поэтому пируват, образующийся в ходе анаэробного гликолиза, в основном трансформируется в лактат. В ходе такого процесса в клетке накапливаются ионы Н. Мощность гликолиза меньше мощности затрат АТФ, поэтому в клетке начинают накапливаться Кр, Н, La, АДФ.

Наряду с важной ролью в определении сократительных свойств в регуляции энергетического метаболизма, накопление свободного креатина в саркоплазматическом пространстве служит мощным эндогенным стимулом, возбуждающим белковый синтез в скелетных мышцах (Walker J., 1979; Волков Н. И. с соав., 1983). Показано, что между содержанием сократительных белков и содержанием креатина имеется строгое соответствие. Свободный креатин, видимо, влияет на синтез и РНК, т. е. на транскрипцию в ядрышках МВ, либо активирует деятельность ядерных митохондрий, которые начинают в большей мере вырабатывать АТФ, которая используется для транскрипции ДНК (Walker, 1979).

Предполагается, что повышение концентрации ионов водорода вызывает лабилизацию мембран (увеличение размеров пор в мембранах, это ведет к облегчению проникновения гормонов в клетку), активизирует действие ферментов, облегчает доступ гормонов к наследственной информации, к молекулам ДНК (Панин Л. Е., 1983). В ответ на одновременное повышение концентрации Кр и Н интенсивнее образуются РНК. Срок жизни и РНК короток, несколько секунд в ходе выполнения силового упражнения плюс пять минут в паузе отдыха (Виру А. А., 1981). Затем молекулы и РНК разрушаются.

Теоретический анализ показывает, что при выполнении силового упражнения до отказа, например 10 приседаний со штангой с темпом одно приседание за 3–5 с, упражнение длится до 50 с. В мышцах в это время идет циклический процесс: опускание и подъем со штангой 1–2 с выполняется за счет запасов АТФ; за 2–3 с паузы, когда мышцы становятся малоактивными (нагрузка распространяется вдоль позвоночного столба и костей ног), идет ресинтез АТФ из запасов КрФ, а КрФ ресинтезируется за счет аэробных процессов в ОМВ и анаэробного гликолиза в ГМВ. В связи с тем, что мощность аэробных и гликолитических процессов значительно ниже скорости расхода АТФ, запасы КрФ постепенно исчерпываются, продолжение упражнения заданной мощности становится невозможным наступает отказ. Одновременно с развертыванием анаэробного гликолиза в мышце накапливаются лактат и ионы водорода (о справедливости высказываний говорят данные исследований на установках ЯМР; Sapega et al, 1987). Ионы водорода по мере накопления разрушают связи в четвертичных и третичных структурах белковых молекул, это приводит к изменению активности ферментов, лабилизации мембран, облегчению доступа гормонов к ДНК. Очевидно, что чрезмерное накопление или увеличение длительности действия кислоты даже не очень большой концентрации может привести к серьезным разрушениям, после которых разрушенные части клетки должны будут элиминироваться (Salminen et al, 1984). Заметим, что повышение концентрации ионов водорода в саркоплазме стимулирует развитие реакции перекисного окисления (Хочачка и Сомеро, 1988). Свободные радикалы способны вызвать фрагментацию митохондриальных ферментов, протекающую наиболее интенсивно при низких, характерных для лизосом, значениях рН. Лизосомы участвуют в генерации свободных радикалов, в катаболических реакциях. В частности, в исследовании А. Salminen e. a. (1984) на крысах было показано, что интенсивный (гликолитический) бег вызывает некротические изменения и увеличение активности лизосомальных ферментов. Совместное действие ионов водорода и свободного Кр приводит к активизации синтеза РНК. Известно, что Кр присутствует в мышечном волокне в ходе упражнения и в течение 30–60 с после него, пока идет ресинтез КрФ. Поэтому можно считать, что за один подход к снаряду спортсмен набирает около одной минуты чистого времени, когда в его мышцах происходит образование и РНК. При повторении подходов количество накопленной и РНК будет расти, но одновременно с повышением концентрации ионов Н; поэтому возникает противоречие, то есть можно разрушить больше, чем потом будет синтезировано. Избежать этого можно при проведении подходов с большими интервалами отдыха или тренировках несколько раз в день с небольшим числом подходов в каждой тренировке.

Вопрос об интервале отдыха между днями силовой тренировки связан со скоростью реализации и РНК в органеллы клетки, в частности, в миофибриллы. Известно (Дин, 1981; Виру А. А., 1981), что сама и РНК распадается в первые десятки минут после упражнения, однако структуры, образованные на их основе, синтезируются в органеллы на в течение 4–7 дней. В подтверждение можно напомнить данные о ходе структурных преобразований в мышечных волокнах и согласующихся с ними субъективных ощущениях после работы мышцы в эксцентрическом режиме: первые 3–4 дня наблюдаются нарушения в структуре миофибрилл (около Z-пластинок) и сильные болевые ощущения в мышце, затем МВ нормализуется и боли проходят (Прилуцкий Б. И., 1989; Friden, 1984, 1988). Можно привести также данные собственных исследований (Cелуянов В. Н. с соав., 1990, 1996), в которых было показано, что после силовой тренировки концентрация мочевины (Мо) в крови утром натощак в течение 3–4 дней находится ниже обычного уровня, что свидетельствует о преобладании процессов синтеза над деградацией.

Логика происходящего при выполнении силовой тренировки представляется в основном корректной, однако доказать ее истинность может лишь эксперимент. Проведение эксперимента требует затрат времени, привлечения испытуемых и др., а если логика окажется где-то порочной, то придется вновь проводить эксперимент. Понятно, что такой подход возможен, но малоэффективен. Более продуктивен подход с применением модели организма человека и имитационным моделированием физиологических функций и структурных, адаптационных перестроек в системах и органах. На ЭВМ возможно в короткое время систематически изучать процессы адаптации и проверять корректность планирования физической подготовки. Эксперимент же можно проводить уже после того, как будет ясно, что грубых ошибок в планировании не допущено.

Из описания механизма должно быть ясно, что ОМВ и БГВ должны тренироваться в ходе выполнения разных упражнений, разными методиками.

Миофибриллы и митохондрии, чем они занимаются в мышцах

Коротко.

Миофибриллы – это сократительные элементы мышечного волокна. Чем их больше в конкретном мышечном волокне, тем большую силу сокращения способно проявить данное волокно.

Митохондрии – это энергетические элементы мышечных волокон. Они дают энергию для сокращения. При этом, чем больше митохондрий внутри конкретного мышечного волокна, тем дольше оно способно производить сокращения – выполнять работу.

Теперь рассмотрим эти мышечные структуры немного подробнее.

Миофибриллы

1. Каждое мышечное волокно состоит из миофибрилл. Конкретному человеку дается определенное количество мышечных волокон, каждое из которых содержит определенное количество миофибрилл.

Чтобы было понятно, что такое миофибрилла. Ее можно сравнить с резиновым жгутиком внутри обыкновенной резинки. Если жгутик – это миофибрилла, то чем больше таких жгутиков, тем толще будет сама резинка, и тем сильнее она будет сокращаться из растянутого положения.

Точно так же и в мышечном волокне. Чем больше внутри него миофибрилл, тем сильнее и быстрее будет сокращение. Грубо говоря, тем больший вес и большую скорость можно развить.

2. Данное от природы количество миофибрилл вполне можно увеличить. В теории – почти до бесконечности. На практике – существуют определенные границы, связанные с гормональной деятельностью организма, правильными тренировками и достаточным питанием.

3. Для того, чтобы увеличить количество миофибрилл, необходимо подвергать конкретное мышечное волокна нагрузке. Если будут соблюдаться 4 основных принципа, необходимые для роста мускулатуры (перечислены в статье Как набрать мышечную массу), тогда количество миофибрилл в мышечном волокне будет постепенно увеличиваться.

4. По мере роста количества миофибрилл, мышечное волокно начнет увеличиваться в размере. А т.к. тренируется одновременно большое количество мышечных волокон, то будет расти и общий поперечник тренируемой мышцы.

5. Если перестать тренировать определенные мышечные волокна, то буквально через месяц-полтора лишние миофибриллы начнут отмирать. Без тренировки количество миофибрилл очень быстро вернется к своему природному уровню.

6. Рост миофибрилл – это длительный процесс. Ускорить природный темп роста миофибрилл способен прием запрещенных гормональных препаратов, прежде всего, тестостерона и гормона роста.

7. Увеличение количества миофибрилл особенно сказывается на увеличении силовых показателей. На локальную выносливость мышечной группы почти не влияет.

Митохондрии

1. Количество митохондрий, напротив, не связано с проявлением силы. Однако прямо влияет на проявление локальной выносливости – способности производить работу без утомления в течение всего времени, пока не закончится энергия.

2. В идеале, митохондрии способны полностью «облепить» миофибриллу. И больше этого количества быть уже не может.

Следовательно, митохондрии являются зависимыми от миофибрилл по пространству. Они могут появляться лишь вокруг миофибрилл до тех пор, пока есть свободное место.

3. Если в мышечном волокне каждая миофибрилл полностью оплетена митохондриями, то такое мышечное волокна является, в буквальном смысле, неутомимым. Оно будет продолжать работу доступной ему мощности до тех пор, пока организм поставляет необходимое для сокращения горючее – жиры, гликоген или глюкозу из крови. Такие мышечные волокна называются окислительными (более подробная информация в статье Типы мышечных волокон).

4. Митохондрии, в отличие от миофибрилл, растут довольно быстро. По современным данным, за полтора месяца правильной тренировки вполне возможно выйти на пик спортивной формы. Т.е. набрать максимальное для определенной мышцы количество митохондрий.

После этого тренировки по наращиванию митохондрий теряют смысл. Однако можно продолжать поддерживать уже существующее количество митохондрий.

5. Без тренировки митохондрии очень быстро стареют и уничтожаются организмом. Период полураспада составляет 10-20 суток, возможно, даже быстрее.

6. Развитие митохондрий требует своих условий для роста: правильная тренировка и избыточное белковое питание.

7. При периодизации тренировочного цикл, вначале необходимо добиваться существенного роста миофибрилл, а затем уже развивать митохондрии.

8. При одновременной тренировке, упражнения аэробной направленности на развитие митохондрий должны предшествовать силовым упражнениям на увеличение количества миофибрилл.

Вывод: Для увеличения силы необходимо сделать упор на развитие миофибрилл. Для повышения аэробных возможностей организма нужно развивать митохондрии. Развитие и миофибрилл и митохондрий повышает как силовые, так и аэробные возможности тренируемых мышц.

Несмотря на некоторую схематичность, информация, изложенная в статье, является крайне важной для понимания процессов любой тренировки.

Потому что миофибриллы и митохондрии – это почти единственное, что удачно поддается тренировке внутри мышечного волокна. (Также мы можем до некоторой степени временно влиять на количество запаса гликогена)