что такое межполушарная асимметрия

Что такое межполушарная асимметрия

Деятельность по выпуску сетевого издания «Медицина и образование в Сибири» прекращена с связи с перерегистрацией 18.05.2017. Сетевое издание преобразовано в печатное издание «Journal of Siberian Medical Sciences» (ISSN 2542-1174, свидетельство СМИ: ПИ № ФС77-72398 от 28.02.2018).

Рецензируемое научное издание «Journal of Siberian Medical Sciences» выпускается с периодичностью 4 раза в год и публикует научные статьи и обзоры, отражающие достижения в области медицинских наук (14.01.00 Клиническая медицина, 14.03.00 Медико-биологические науки, 14.04.00 Фармацевтические науки).

Рецензируемое научное издание «Journal of Siberian Medical Sciences» включено в базу данных Российского индекса научного цитирования. При расчете показателей публикационной активности и в статистических отчетах используются сводные данные для журнала и его предыдущей версии.

Статьи, предоставленные на опубликование аспирантами, публикуются бесплатно.

Приглашаем к сотрудничеству!

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России)

Государственная лицензия ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России

на образовательную деятельность:

серия ААА № 001052 (регистрационный № 1029) от 29 марта 2011 года,

выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России:

серия 90А01 № 0003592 (регистрационный № 3376) от 31 марта 2020 года

выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

на срок по 31 марта 2026 года

Адрес редакции: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 52

тел./факс: (383) 229-10-82, адрес электронной почты: mos@ngmu.ru

Выпуск сетевого издания «Медицина и образование в Сибири» (ISSN 1995-0020)

прекращен в связи с перерегистрацией в печатное издание «Journal of Siberian Medical Sciences» (ISSN 2542-1174). Периодичность выпуска — 4 раза в год.

Архивы выпусков «Медицина и образование в Сибири» доступны на сайте с 2006 по 2016 годы, а также размещены в БД РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) на сайте elibrary.ru.

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) —

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-72398 от 28.02.2018.

© ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 2021

22.05.2017

Сетевое издание «Медицина и образование в Сибири» преобразовано в печатное издание «Journal of Siberian Medical Sciences». Дата перерегистрации: 18.05.2017. Свидетельство о СМИ: ПИ № ФС 77-69793.

Подробнее >>

03.04.2017

С 2017 года Издательско-полиграфическим центром НГМУ осуществляется выпуск печатного издания «Сибирский медицинский вестник».

Подробнее >>

08.02.2016

Уважаемые авторы! Открыт прием статей во 2-й номер 2016 года (выход номера — середина мая 2016 г.).

Подробнее >>

11.01.2016

Уважаемые авторы! Продолжается прием статей в 1-й номер 2016 года (выход номера — конец февраля 2016 г.).

Подробнее >>

28.12.2015

Уважаемые авторы! Сетевое издание входило в Перечень ВАК до 30 ноября 2015 г. Работа по включению издания в новый Перечень ВАК продолжается.

Информация о формировании Перечня ВАК

Подробнее >>

Научная электронная библиотека

1.3. Психологические исследования в области межполушарных дихотомий

Согласно одному из центральных положений нейропсихологической теории мозговой организации высших психических функций мозг при реализации любой психической функции работает как парный орган: в осуществлении любой психической функции всегда задействованы оба полушария, каждое из которых выполняет свою роль. (Лурия А.Р., 1969, 1973; Мосидзе В.М., 1986; Хомская Е.Д., 1987, 1996).

Мозг представляет собой сложную, иерархически организованную систему, состоящую из отдельных компонентов (мозговых структур), объединенных жесткими и гибкими звеньями. Удельный вес последних существенно нарастает в ходе индивидуального развития (Бехтерева Н.П., 1971).

Развитие мозга идет в направлении дифференциации и специализации его элементов с их последующей пластичной функциональной интеграцией (Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., 1996). «Согласно современным представлениям, сложившимся в науках о мозге, закономерности межполушарного взаимодействия (и межполушарной асимметрии как его частного случая) относятся к важнейшим, фундаментальным основам работы мозга как парного органа. Они характеризуют системные интегративные свойства работы мозга как единой системы, единого мозгового субстрата психических процессов» (Выготский Л.С., 1983).

Значительная доля в исследованиях функциональной межполушарной асимметрии головного мозга отводится выявлению межполушарных дихотомий.

Способности к формально-логическим операциям традиционно связываются с функционированием левого полушария (Симерницкая Э.Г., 1978; Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 1988; Хомская Е.Д., 1988).

При пространственно-зрительном анализе стимула преобладающим оказывается правое полушарие, а при анализе семантических черт доминирует левое полушарие, особенно его затылочная область (Будохоска В. и др., 1990).

Исследования нейрофизиологов, проведенные в последнее время, показали, что к анализу вербальной информации левое и правое полушария подходят по-разному. В левом полушарии анализ проходит по фонологическому принципу: через звуковой анализ и синтез, а правое полушарие воспринимает слово целиком, через гештальт. При этом лексикон правого полушария формируется не сразу и имеет свои особенности: вероятно, он меньше, в нем имеются не только целостные образы слов, но и отдельных выражений, фраз. Это относится как к устной, так и к письменной речи.

В последние 5-10 лет появились данные о том, что преобладание одного из полушарий по ряду функций не абсолютно, что в каждом полушарии заложены как лингвистические, так и пространственные способности, однако весьма различается степень их выраженности. Таким образом, способности к восприятию речи у правого полушария ненамного меньше, чем у левого, но способности к устной речи весьма ограничены. «Немое» правое полушарие обладает и некоторыми способностями к письменной речи. В литературе описан случай, когда больной с расщепленным мозгом по просьбе нейропсихолога мог левой рукой собрать из букв разрезной азбуки некоторые слова, но не мог назвать их. Можно предположить, что у левшей эта способность правого полушария более выражена, чем у праворуких. С этим, видимо, связан феномен «зеркального письма», наблюдающийся у 85% леворуких детей.

Сторонники теории о связи сознания с языком считали, что оно расположено в левом полушарии, а правому полушарию оставляли только бессознательное мышление, сходное с работой компьютера. Однако, вероятно, оба полушария равноценны по уровню мышления, но одно из них «говорящее», а второе «немое».

Детальный анализ, проведенный в одной из работ Сперри, показал, что отдельное правое полушарие воспринимает, думает, обучается, принимает решения, только делает это бессловесно. Правое полушарие хорошо понимает устные инструкции, читает графически представленные слова. Оно способно накапливать опыт, вспоминать те задания текста, которые оно «видело» или «ощущало» при тестировании несколько дней или недель тому назад.

Наличие такого множества концепций в отношении право-левых дихотомий, порой противоречивых, свидетельствует, очевидно, о весьма тонкой специфической морфофункциональной организации левого и правого полушарий головного мозга человека. Проявление той или иной функции в нормальных условиях отражает не только специфику участия каждого из полушарий, но связано с их интегративной деятельностью. Оно является результатом взаимодополняющего сотрудничества правого и левого полушарий, выполняющих неравнозначную роль на определенных стадиях обработки информации.

Межполушарная организация психических процессов носит динамический характер: роль каждого полушария может изменяться в зависимости от задач деятельности, структуры ее организации, сформированности в онтогенезе. При этом у человека направление и степень выраженности функциональной асимметрии мозга во многом зависит от вида и качества обучения (Кураев Г.А., 1982; Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 1994; Ермаков П.Н., 1988).

Таким образом, каждое полушарие вносит свой вклад, играет свою собственную роль в реализации высших психических функций. Анализ практически любого психического процесса позволяет выделить компоненты, обеспечиваемые структурами, как левого, так и правого полушария.

В психофизиологической и психологической литературе проблема функциональной межполушарной асимметрии головного мозга человека в последние годы все больше обсуждается в связи с ее непосредственным отношением к проблеме «мозг и сознание» (Спрингер С., Дейч Г., 1983; Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 1988; Симонов П.В., 1990, 1994).

Вопрос о совместной работе левого и правого полушарий в осуществлении сложных форм психической деятельности человека имеет в настоящее время большое теоретическое и практическое значение. В теоретическом плане выявление закономерности работы интактного мозга расширили не только естественнонаучное понимание кортикальных процессов, но и философское осмысление принципа симметрии-асимметрии (Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н., 1986).

В практическом направлении проблема функциональной межполушарной асимметрии мозга в настоящее время все более привлекает внимание психологов и психофизиологов с точки зрения взаимосвязи функциональной межполушарной асимметрии головного мозга с особенностями психического склада человека, его адаптивных возможностей, особенностей обучения и общения, развития творческих способностей личности (Ермаков П.Н., 1988; Москвин В.А., 1990, 1999; Ахутина Т.В. и другие, 1996).

Научная электронная библиотека

3.2 Оценка межполушарной асимметрии мозга студентов тувинской и русской национальностей

С другой стороны, по данным ряда авторов (Авцын А.П., 1974; Dawson J., 1977; Хаснулин В.И., Шестаков В.И., Степанов Ю.М., 1983; Аршавский В.В., 1988; Хаснулин В.И., 1989; Степанов Ю.М., 1988; Кривощеков С.Г. и др., 1998) леворукость или функциональная активность правого полушария проявляется при длительном проживании в суровых природно-климатических условиях.

Распределение студентов по профилю функциональной асимметрии (ПФА) в зависимости от половой принадлежности показано на рис. 3.1. Большинство лиц как женского, так и мужского пола имеет правостороннее латеральное доминирование, остальные профили представлены менее 20% студентов. Как у девушек, так и у юношей, максимальное количество лиц с левым профилем оказалось на 1 курсе, затем оно снижалось и стало минимальным на 3 курсе. У юношей доля лиц с амбидекстральным и смешанным профилями в период обучения изменялась незначительно, а у девушек доля амбидекстров увеличивалась от 1 к 5 курсу. Независимо от курса у всех студентов моторные признаки в сравнении с сенсорными относятся к типу выраженного правшества (коэффициент в пределах 0,5-0,8). Наибольшим коэффициентом праволатеральности обладает рука (рис. 3.2). Сенсорная асимметрия носит менее выраженный характер правшества, причем самый низкий коэффициент асимметрии характерен для глаз (коэффициент 0,1-0,3), что согласуется с другими исследованиями (Гетманцева С.М., Постельник Е.В.,

Рис.3.1. Распределение студентов по ПФА в зависимости от пола

Рис. 3.2. Уровень функциональной асимметрии у обследуемых студентов

Таким образом, можно констатировать, что у юношей обеих национальностей сенсорная асимметрия в большей степени связана с правым полушарием.

В период обучения у русских студентов была обнаружена большая стабильность признаков моторной асимметрии (особенно ведущей руки), по сравнению с признаками сенсорной асимметрии, что согласуется с представлением о генетической детерминированности и низкой пластичности моторных признаков (Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 1988). Однако у тувинских студентов происходило увеличение коэффициента асимметрии правой руки от 1 к 3 курсу (рис. 3.2), что, вероятно, обусловлено активацией левого полушария вследствие увеличения объема переработки знаковой логической информации, связанной с процессом обучения. Такое изменение в большей степени касалось асимметрии рук по сравнению с другими исследуемыми органами. Эти данные согласуются с исследованиями А.М. Прохоровой (2005), которая также показала увеличение коэффициента правшества рук у студентов в период обучения в вузе.

На изменение моторной асимметрии в период адаптации указывают В.П. Леутин, Е.И. Николаева (1988). Сенсорная асимметрия является более устойчивой характеристикой деятельности центральной нервной системы. Этот вид асимметрии сохраняется и закрепляется в течение всей жизни (Брагина Н.Н., 1976).

Анализ индивидуальных показателей ПФА в зависимости от пола и национальности свидетельствует о том, что правый профиль регистрировался у 60,0±11,0% тувинских, 57,1±13,2% русских юношей и 77,1±5,4% тувинских, 72,2±10,6% русских девушек (табл. 3.1). Доля лиц с правым профилем увеличилась на 3 курсе и снизилась на 5 курсе у всех студентов, кроме русских юношей.

Распределение студентов по профилю асимметрии (%)

Изменения РЭГ при нарушении проходимости артерий головного мозга. РЭГ исследование сосудов головного мозга. Часть 11. Лекция для врачей

Лекция для врачей «Изменения РЭГ при нарушении проходимости артерий головного мозга. РЭГ исследование сосудов головного мозга» Часть 11

Содержание

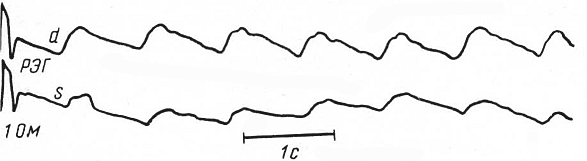

При стенозах и тромбозах внутренней сонной артерии на РЭГ появляются характерные изменения в виде значительной или грубой межполушарной асимметрии. На стороне окклюзии пульсовое кровенаполнение снижено в 1,5-2 раза по сравнению с кровенаполнением на другой стороне, сосудистый тонус обычно повышен (рис. 44). На степень снижения кровенаполнения во многом влияет степень развития коллатерального кровообращения. При стенозе внутренней сонной артерии также значительно уменьшается амплитуда волн на стороне поражения, однако выраженность межполушарной асимметрии существенно меньше, чем при полной закупорке магистрального сосуда.

Рис. 44. Окклюзия левой внутренней сонной артерии (отведение F-M)

Для подтверждения диагноза при тромбозах и стенозах внутренней сонной артерии полезной может явиться проба с пережатием сонной артерии. Пережатие сонной артерии на стороне, противоположной окклюзии, у большей части больных вызывает значительное уменьшение амплитуды волн с двух сторон. Пережатие на стороне окклюзии у большинства больных не вызывает заметного изменения РЭГ. При стенозах внутренней сонной артерии типичной реакцией в ответ на пробу с пережатием следует считать значительное уменьшение амплитуды РЭГ на стороне поражения (при сдавлении стенозированного магистрального сосуда). Следует помнить об осторожности, с которой необходимо проводить эту пробу, ввиду опасности эмболии.

Возможности реоэнцефалографии при стенозах и тромбозах внутренней сонной артерии не ограничиваются диагностикой острого периода заболевания. При динамическом наблюдении за такими больными она позволяет объективно и своевременно оценить компенсаторные возможности церебральных сосудов. При реканализации пораженного сосуда или адекватном коллатеральном кровообращении межполушарная асимметрия РЭГ постепенно сглаживается, остается минимальной или исчезает вовсе. Отсутствие же динамики на РЭГ и длительное сохранение межполушарной асимметрии является неблагоприятным критерием в прогностическом отношении.

Нарушения кровообращения в бассейне позвоночных артерий различной степени выраженности встречаются в клинической практике довольно часто. По данным X. X. Яруллина (1983), частота расстройств кровообращения в вертебробазилярном бассейне составляет 25-30% от всех случаев нарушений мозгового кровообращения. У 2/3 таких больных поражение локализуется в экстракраниальных отделах позвоночника. Столь частая локализация патологического процесса в этих отделах связана большей частью с особенностями расположения позвоночных артерий в узком позвоночном канале, а непосредственными причинами сосудистой дисциркуляции в этой области являются атеросклеротический процесс, особенно в сочетании с гипертонической болезнью, деформация позвоночника, развитие шейного остеохондроза, наличие остеофитов чаще в области унковертебральных сочленений. Клиническая картина поражения позвоночных артерий может проявляться как симптомами ее полной закупорки, так и недостаточностью кровообращения в этом сосуде. Картины РЭГ в этих случаях существенно различны.

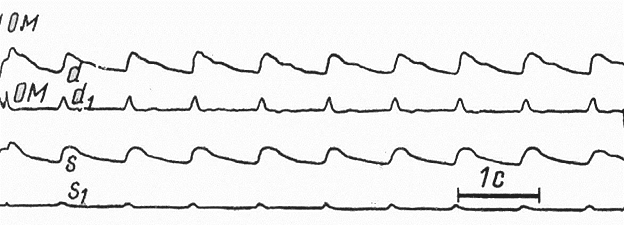

Рис. 45. Окклюзия левой позвоночной артерии

Одновременно обычно наблюдается повышение сосудистого тонуса чаще с двух сторон, но более выраженное на стороне поражения. РЭГ-волна на стороне окклюзии чаще всего закруглена и уплощена, дикротический зубец слабо выражен. Иногда отмечаются признаки затруднения венозного кровообращения.

Для установления окончательного диагноза полной закупорки позвоночной артерии следует провести пробу с поворотом головы в стороны. Поворот головы в сторону пораженной позвоночной артерии вызывает дальнейшее значительное уменьшение кровенаполнения в ней и нарастание межполушарной асимметрии. Поворот же головы в противоположную сторону не усиливает межполушарную асимметрию; в отдельных случаях может наблюдаться умеренное снижение кровенаполнения с двух сторон.

Наиболее информативна реоэнцефалография при неполной окклюзии позвоночной артерии, когда при фоновой записи межполушарная асимметрия отсутствует (в отличие от аналогичного процесса во внутренних сонных артериях) или бывает минимальной и диагностика затруднена. В подобной ситуации исследование РЭГ с применением функциональной пробы позволяет получить надежные критерии для установления диагноза и определения степени сосудистой недостаточности. Поворот головы в сторону, противоположную пораженному сосуду, срывает неустойчивую сосудистую компенсацию и на РЭГ появляется отчетливая, хотя чаще умеренная межполушарная асимметрия кровенаполнения и сосудистого тонуса. Изменения сосудистого тонуса у подобных больных редко бывают значительными, а иногда наблюдается реакция снижения сосудистого тонуса после поворота головы. При повороте головы в сторону поражения у больных со стенозирующим процессом межполушарная асимметрия появляется крайне редко.

Руководство по функциональной межполушарной асимметрии

Ред.: Фокин В.Ф., Боголепова И.Н., Гутник Б., Кобрин В.И., Шульговский В.В.

М.: Научный мир, 2009. 836 с.

Руководство содержит материалы по фундаментальным основам функциональной межполушарной асимметрии, являющейся базовым принципом системной организации головного мозга человека и животных.

Комплексное исследование функциональной межполушарной асимметрии включает в себя широкий круг научных дисциплин. В руководстве последовательно рассматриваются эволюционный аспект функциональной асимметрии (от беспозвоночных до высших млекопитающих), закономерности изменения функциональной асимметрии при развитии и старении организма, морфологическая асимметрия мозга человека, биохимические, эндокринологические и некоторые генетические механизмы функциональной асимметрии, нейрофизиологические проявления межполушарной асимметрии и межполушарных отношений в норме и при патологии, клинические вопросы функциональной межполушарной асимметрии, а также теоретические вопросы происхождения функциональной асимметрии.

В руководстве представлены как классические представления о природе асимметрии, так и современные концепции, основанные, в первую очередь, на достижениях молекулярной биологии, генетики, эндокринологии и других дисциплин.

Руководство рассчитано на научных сотрудников, преподавателей и студентов биологических и медицинских специальностей.

ЭВОЛЮЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ

Глава 1. Роль билатеральной симметрии в прогрессивной эволюции нервной системы и пластичности поведения беспозвоночных. Переход от симметрии к асимметрии

А.Я. Карась

Глава 2. Асимметрия у беспозвоночных животных

Т.П. Удалова

Глава 3. Эволюционные особенности функциональной асимметрии мозга и роль нейропептидов в ее регуляции

Т.Н. Соллертинская

Глава 4. Формирование и организация моторного предпочтения у крыс

К.С. Сташкевич

ОНТОГЕНЕЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ

Глава 5. Функциональная межполушарная асимметрия мозга как объект репродуктивного системогенеза

А.В. Черноситов, В.И. Орлов, В.В. Васильева

Глава 6. Межполушарная асимметрия, ее функция и онтогенез

В. Ротенберг

Глава 7. Межполушарное взаимодействие при нормальном и отклоняющемся развитии: мозговые механизмы и психологические особенности

М.С. Ковязина, Е.Ю. Балашова

Глава 8. Нейроактивные стероиды и формирование полового диморфизма латеральной организации мозга

Э.Д. Моренков, Л.П. Петрова

ЦЕНТРАЛЬНО-ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ

Глава 9. Особенности цитоархитектонического строения корковых и подкорковых образований мозга у мужчин и женщин

И.Н. Боголепова, Л.И. Малофеева, В.В. Амунц, К.С. Оржеховская

Глава 10. Функциональная асимметрия иммунной, кроветворной и нейроэндокринной систем

В.В. Абрамов, Т.Я. Абрамова, А.Ф. Повещенко, В.А. Козлов

Глава 11. Зрительное узнавание: специфика психофизиологических механизмов доминантного и субдоминантного полушария мозга человека

В.М. Кроль

Глава 12. Асимметрия амплитудно-временных свойств целенаправленных саккад у приматов

А.В. Латанов, Л.В. Терещенко, О.В. Колесникова, В.В. Шульговский

Глава 13. Асимметрия рук: центральное или периферическое происхождение?

Б. Гутник, В.И. Кобрин, Р. Дегабриль

СТАЦИОНАРНЫЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ

Глава 14. Стационарная и динамическая организация функциональной межполушарной асимметрии

В.Ф. Фокин, А.И. Боравова, Н.С. Галкина, Н.В. Пономарева, И.А. Шимко

Глава 15. Функциональная асимметрия мозга и незавершенная адаптация

В.П. Леутин, Е.Ж Николаева, Е.В. Фомина

Глава 16. Популяционная структура полиморфизма функциональной межполушарной асимметрии

В.В. Аршавский

Глава 17. Функциональная асимметрия мозга и эмоции

М.Н. Русалова, В.М. Русалов

Глава 18. Гормоны и динамика функциональной межполушарной асимметрии

М.П. Чернышева, Р.И. Коваленко

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ В УСЛОВИЯХ ПАТОЛОГИИ

Глава 19. Речевые дезинтеграции и их мозговые механизмы с позиции межполушарной асимметрии мозга

Т.Г. Вшель

Глава 20. Уменьшение и реверсия межполушарной асимметрии мозга человека в результате воздействия ионизирующей радиации

Л.А. Жаворонкова, Н.Б. Холодова

Глава 21. Специфика проявлений дефектов мышления в повседневной активности больных с очаговыми поражениями правого и левого полушария

О.А. Кроткова

ПРИКЛАДНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ

Глава 22. Приемы исследования и оценки функциональной асимметрии мозга человека в норме и патологии

Е.В. Шарова, Е.В. Ениколопова, О.С. Зайцев, Г.Н. Болдырева, Е.М Трошина, Л.Б. Окнина

Глава 23. Диагностика леворукости и латеральных признаков

А.П. Чуприков, P.M. Гнатюк

Глава 24. Функциональные асимметрии и спорт

Е.М. Бердичевская, А.С. Тройская

Глава 25. Межполушарная функциональная асимметрия и проблема индивидуального здоровья

К.В. Ефимова, Е.В. Будыка