что такое материя в трактовке аристотеля

Что такое материя в трактовке аристотеля

Ð Created using Figma

Vector Created using Figma Перемотка Created using Figma

Книги Created using Figma С Created using Figma Component 3 Created using Figma Ok Created using Figma Ok Created using Figma Ok Закрыть Created using Figma Закрыть Created using Figma Rectangle Created using Figma

Group Created using Figma

Vector Created using Figma Vector Created using Figma ��� ������� Created using Figma Eye 2 Created using Figma facebook Created using Figma Vector Created using Figma Rectangle Created using Figma facebook Created using Figma Group Created using Figma

Rectangle Created using Figma

Rectangle Created using Figma

На полный экран Created using Figma

google Created using Figma

И Created using Figma Ð˜Ð´ÐµÑ Created using Figma Vector Created using Figma

Стрелка Created using Figma Group Created using Figma

Login Created using Figma logo_black Created using Figma

Logout Created using Figma

Mail.ru Created using Figma Маркер юнита Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Развернуть лекцию Created using Figma

Громкость (выкл) Created using Figma Стрелка Created using Figma odnoklassniki Created using Figma Ð Created using Figma

Пауза Created using Figma Пауза Created using Figma

Rectangle Created using Figma Rectangle Created using Figma Плей Created using Figma

Доп эпизоды Created using Figma

Vector Created using Figma Vector Created using Figma

rss Created using Figma Свернуть экран Created using Figma Component Created using Figma Стрелка Created using Figma ШÑринг Created using Figma

Громкость Created using Figma

СкороÑÑ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð³Ñ€Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Created using Figma

telegram Created using Figma

twitter Created using Figma

Created using Figma

И Created using Figma

vk Created using Figma vk Created using Figma Я Created using Figma

Яндекс Created using Figma youtube Created using Figma

Что такое материя в трактовке аристотеля

ФОРМА И МАТЕРИЯ

1. King H.R. Aristotle without Prima Materia. – «Journal of the History of Ideas», 1956, v. 17, N 3, p. 370–389;

2. Solmsen F. Aristotle and prime matter: a replay to Hugh R.King. – Ibid., 1958, v. 19, N 2, p. 243–252;

3. Tugenhat E. ΤΙ ΚΑΤΑ ΤΙΝΟΣ. Eine Untersuchung zu Struktur und Ursprung Aristotelischer Grundbegriffe. Freiburg – Münch., 1958;

4. Happ H. Hyle. Studien zum aristotelischen Materie-Begriff. В. – N. Υ., 1971.

В средневековой философии наиболее распространенной была концепция формы и материи, выработанная Псевдо-Дионисием Ареопагитом и имеющая неоплатонические корни, но исходящая из библейского представления о сотворении мира «из ничего»: формы-прообразы существуют в божественном уме (а не самостоятельно, как идеи Платона), материя не вечна и не существует до формы. Согласно Августину, материя не имеет отдельной идеи и не есть нечто сотворенное, а скорее совместно-сотворенное (concreata) с формой (De Gen. ad litt. 1, 15), в то время как Иоанн Скот Эриугена полагал, что материя имеет прообраз в Боге (De div. nat. 3, 5).

В результате распространения аристотелевского понимания формы и материи в арабском (с 9 в.), а затем в христианском мире (13 в.) возникают дискуссии о начале индивидуации, о множественности и единстве субстанциальных форм и др. Ибн Сина вводит понятие «формы телесности», или «общей формы», первой формы, предшествующей другим и делающей материю телом, обладающим определенными количественными измерениями, поскольку неопределенная материя не может быть основой для различия индивидов (Met., 2, 2). Согласно же Ибн Рушду, один субъект может обладать только одной субстанциальной формой (Sermo de subst orb., 1), и если бы материя получила форму телесности, то все остальные формы были бы акцидентальными (Epitom. in. Met. 2); основанием индивидуации он считает «материю с неопределенными измерениями» (Sermo de subst. orb.). Ибн Гебироль («Источник жизни», 11 в.) создал концепцию «универсального гилеморфизма», согласно которой все сотворенные вещи, в т.ч. и духовные субстанции, состоят из формы и материи (этой концепции придерживались Вильгельм де Ла Маре, Ричард из Медиавиллы, Бонавентура, Роджер Бэкон, Дж.Пеккам и др.). Фома Аквинский подверг критике эту теорию: духовные субстанции не могут состоять из формы и материи, ибо такая составность разрушима; если в материальных субстанциях основанием различия является materia signata – количественно определенная материя (De princ. indiv.; De nat. materiae, 3), то духовные материальные субстанции состоят из формы-сущности, являющейся основанием их различия, и акта существования.

Учение об универсальном гилеморфизме явилось основой для теории множественности сущностных форм. Некоторые философы признавали, что материя претерпевает ряд оформлений, начиная с первичного оформления формой телесности (согласно Р.Бэкону – светом) и кончая последней формой, придающей вещи завершенный вид (forma completiva). Признание множественности сущностных форм позволяло объяснить в физике – процесс смены форм (вещь, утрачивая одну из форм, не превращается в первоматерию, а сохраняет низшие формы, могущие послужить материей для другой, более высокой формы); в антропологии – наличие в человеческой душе различных потенций; в христологии – статус тела Христа в период между смертью и воскресением.

Теория единственности субстанциальной формы, выдвинутая Иоанном Бландом (в 1230), получила развитие в трудах Фомы Аквинского и его последователей: одно сущее оформляется одной сущностной формой, при этом более высокая форма, напр. интеллектуальная душа человека, может выполнять действия более низших форм. В отличие от традиционного понимания материи как чистой потенции Дунс Скот (и вслед за ним Оккам) считал материю актуальной сущностью и полагал, что Бог может сотворить материю и без формы (Op. oxon. II, dist. 12, q. 2, n. 3). Оккам, признавая реальное существование только индивидуальных вещей, отрицал наличие универсальных форм как в вещах, так и в божественном уме.

1. Kleineidam Ε. Das Problem der hylemorphen Zusammensetzung der geistigen Substanzen im 13 Jh., behandelt bis Thomas von Aquin. Breslau, 1930;

2. Zavalloni R. Richard de Mediavilla et la controverse sur la pluralité des formes. Louvain, 1951;

3. Luyten N. La condition corporelle de lʼhomme. Freiburg, 1957;

4. Brunner F. Platonisme et aristotélisme. La critique Ibn Gabirol par Saint Thomas dʼAquin. Louvain – P., 1965;

5. McMullin E. (ed.). The Concept of Matter in Greek and Medieval Philosophy. Notre Dame – Indianopolis, 1965;

6. Hödl L. Anima forma corporis. Philosophisch-theologische Erhebung zur Grundformel der scholastischen Anthropologie im Korrektorienstreit (1277–1287). – «Theologie und Philosophie», 1966, 41.

Материя и форма. Аристотель

Материя и форма. Аристотель

В священной роще близ Афин, где, по преданию, был похоронен мифический герой Академ, Платон создал свою философскую школу, которая получила название Академии. Эту платоновскую школу окончил знаменитый впоследствии его ученик Аристотель Стагирит – последний представитель классического периода греческой философии.

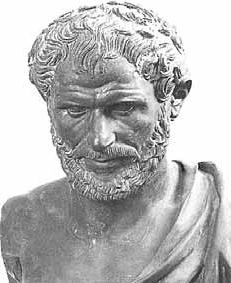

Аристотель (384–322 до н. э.)

Пока материал был бесформенным, мы ничего не могли о нем сказать и он был ничем, но, наделенный с помощью наших рук и сознания некоей формой, он превратился в вещь, о которой теперь можно что-то говорить, то есть стал чем-то.

Так же и в окружающем нас мире: все вещи – это материя, преобразованная идеальными сущностями – формами. Все мироздание – это оформленное вещество. В любой вещи есть и материя, и форма, а их нерасторжимое единство и является этой вещью. Таким образом, если в учении Платона мир идей и мир вещей существуют раздельно, то, по воззрению Аристотеля, мир форм и мир материи образуют одно целое, которым и является все нас окружающее. Однако решающая роль в существующем принадлежит именно формам. Без них материя – ничто, и они приводят ее к состоянию упорядоченности, правильности и мировой гармонии. Материя, говорит Аристотель, есть всего лишь возможность бытия, форма же из нее создает действительность. Низменная материя – строительный материал, форма же из этой основы создает подлинное существование. Нет материи вне и помимо формы, считал Аристотель, как нет и формы без материи. И только одна-единственная форма существует совершенно сама по себе, ни от чего не зависит и является полностью самостоятельной. Это Ум (или божественный Ум) – перводвигатель, причина и начало всего, пантеистическое начало мира.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

2.1. Материя

2.1. Материя Онтология – учение о бытии. Проблема бытия – одна из старейших в философии. Во всех известных нам развитых философских системах есть учение о бытии. Но понимание бытия принципиально различается в идеализме и материализме. В общем, существует два основных

Тема 3 Живая материя как качественно новая форма бытия

Тема 3 Живая материя как качественно новая форма бытия В настоящей теме дается общая характеристика живой материи, используется общефилософская методология при раскрытии этого уровня земного бытия. Если при анализе неживой материи философия может вести речь о всем

Материя и ее атрибуты

Материя и ее атрибуты В последней трети XIX века буржуазные критики марксизма, а зачастую и многие его сторонники (в том числе соратники, ученики и последователи Маркса и Энгельса) сводили марксистскую теорию к материалистическому пониманию истории, которое

Глава III. Проблема сущности. Материя и форма

Глава III. Проблема сущности. Материя и форма Как уже оговаривалось, наш предмет – не история философии, а теория и история научного познания вообще, а таковое, как известно, возникло и развивалось первоначально именно в рамках философии.Философия – первая форма

3. Материя и форма. Аристотель

3. Материя и форма. Аристотель Исходный пункт философии Аристотеля тот же, что и у Платона. Точка зрения субстрата, «пребывающего», по его мнению, не объясняет причин всего сущего, «то, откуда начало движения». «Ведь не сам лежащий в основе субстрат производит перемену в

ГЛАВА 7 ДУХ И МАТЕРИЯ

ГЛАВА 7 ДУХ И МАТЕРИЯ Обыденный здравый смысл верит, что мы кое-что знаем о духе кое-что о материи; он считает, далее, что того, что мы о них знаем, достаточно, чтобы показать, что они являются совершенно различными вещами. В противоположность этому я считаю, что все, что мы

82. Материя

82. Материя Материальный предмет, как это известно эмпирически, является не единичной существующей вещью, а системой существующих вещей. Когда несколько человек одновременно видят один и тот же стол, все они видят его по-разному; таким образом, «этот» стол, который, как

Аристотель. Материя и форма

Аристотель. Материя и форма В священной роще близ Афин, где, по преданию, был похоронен мифический герой Академ, Платон создал свою философскую школу, которая получила название Академии. Эту платоновскую школу окончил знаменитый впоследствии его ученик Аристотель

2. Демиург и материя

2. Демиург и материя Из всех проблем, которые так или иначе затрагивал Гиерокл, наибольшее значение для нас имеет проблема соотношения демиурга и материи. Первая неоплатоническая ипостась, а именно первоединство, не была предметом исследования у Гиерокла. Зато он много

5. Материя

5. Материя Как сказано выше (часть вторая, глава II, §1, п. 2), часть комментария Халкидия, относящаяся к материи, может быть подразделена на четыре больших раздела.а) Первый отдел (268 – 274) может быть характеризован так. Сначала мы имеем здесь 1) общий очерк проблемы (268). Дальше

1. Материя и тело

1. Материя и тело Исходная первичная материя, как мы видели, не есть материя отдельных материальных тел, поскольку типов такого рода материи – необозримое количество. Мы установили, что самое главное в античном понимании материи – это понимание материи только как

Онтология и эпистемология — форма и материя; четыре причины

Онтология и эпистемология — форма и материя; четыре причины Философские учения о фундаментальных формах существования, вроде учения об идеях и учения о субстанции и свойствах, принадлежат к онтологии. Учения о фундаментальных формах познания относятся к эпистемологии

1) два полюса выражения стоимости: относительная форма стоимости и эквивалентная форма

1) два полюса выражения стоимости: относительная форма стоимости и эквивалентная форма Тайна всякой формы стоимости заключена в этой простой форме стоимости. Ее анализ и представляет поэтому главную трудность.Два разнородных товара А и В, в нашем примере холст и сюртук,

1) Два полюса выражения стоимости: относительная форма стоимости и эквивалентная форма

1) Два полюса выражения стоимости: относительная форма стоимости и эквивалентная форма Тайна всякой формы стоимости заключена в этой простой форме стоимости. Ее анализ и представляет поэтому главную трудность.Два разнородных товара А и В, в нашем примере холст и сюртук,

7. Материя

7. Материя История взглядов на материю. Первое, что поражает воображение человека, когда он наблюдает окружающий мир, — это удивительное многообразие предметов, процессов, свойств и отношений. Нас окружают леса, горы, реки, моря. Мы видим звезды и планеты, восхищаемся

Что такое материя в трактовке аристотеля

Ð Created using Figma

Vector Created using Figma Перемотка Created using Figma

Книги Created using Figma С Created using Figma Component 3 Created using Figma Ok Created using Figma Ok Created using Figma Ok Закрыть Created using Figma Закрыть Created using Figma Rectangle Created using Figma

Group Created using Figma

Vector Created using Figma Vector Created using Figma ��� ������� Created using Figma Eye 2 Created using Figma facebook Created using Figma Vector Created using Figma Rectangle Created using Figma facebook Created using Figma Group Created using Figma

Rectangle Created using Figma

Rectangle Created using Figma

На полный экран Created using Figma

google Created using Figma

И Created using Figma Ð˜Ð´ÐµÑ Created using Figma Vector Created using Figma

Стрелка Created using Figma Group Created using Figma

Login Created using Figma logo_black Created using Figma

Logout Created using Figma

Mail.ru Created using Figma Маркер юнита Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma Развернуть лекцию Created using Figma

Громкость (выкл) Created using Figma Стрелка Created using Figma odnoklassniki Created using Figma Ð Created using Figma

Пауза Created using Figma Пауза Created using Figma

Rectangle Created using Figma Rectangle Created using Figma Плей Created using Figma

Доп эпизоды Created using Figma

Vector Created using Figma Vector Created using Figma

rss Created using Figma Свернуть экран Created using Figma Component Created using Figma Стрелка Created using Figma ШÑринг Created using Figma

Громкость Created using Figma

СкороÑÑ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð³Ñ€Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Created using Figma

telegram Created using Figma

twitter Created using Figma

Created using Figma

И Created using Figma

vk Created using Figma vk Created using Figma Я Created using Figma

Яндекс Created using Figma youtube Created using Figma

Что такое материя в трактовке аристотеля

МАТЕРИЯ (ὕλη), понятие древнегреческой, затем всей европейской философии; играет важную роль в онтологии, натурфилософии, теории познания. Основные значения понятия материи:

Материя противопоставляется духу, разуму, сознанию, форме, идее, благу, Богу, актуальному бытию (как чистая потенция), или, напротив, вторичным явлениям сознания как подлинное, объективное, первичное бытие, в зависимости от философской системы.

Термин «материя» – латинская калька древнегреческого слова ὕλη (которое первоначально означало «лес», древесину как строительный материал; лат. materia – также первоначально «дубовая древесина, строевой лес»). В философию термин ὕλη впервые введен Аристотелем, латинский перевод «materia» – Цицероном.

Аристотель употребляет термин ὕλη-материя, излагая взгляды своих предшественников. По его утверждению, «первоначало всего», о котором учили большинство философов-досократиков, есть именно материя (вода у Фалеса, воздух у Анаксимена, беспредельное у Анаксимандра, огонь у Гераклита, четыре элемента у Эмпедокла, атомы у Демокрита): «Большинство первых философов считало началом всего одни лишь материальные начала, а именно то, из чего состоят все вещи, из чего как первого они возникают и во что как в последнее они, погибая, превращаются» («Метафизика» 983b5–9). С материей отождествляет он и «третье начало» Платона, «хору»-пространство. Эту традицию продолжает ученик Аристотеля Теофраст, а затем все древние доксографы и новые историки философии.

Учения первых греческих натурфилософов одно время объединяли под названием «гилозоизма», т. е. «живоматериализма», дабы подчеркнуть отличие их представления о первоматерии как живом и отчасти разумном начале от механистического материализма нового времени. Нередко такой гилозоизм характеризовался как переходная ступень от мифа к логосу, от религиозного мировосприятия к рациональной философии. В первоначалах досократиков видели развитие космогонических мифов Передней Азии. Однако сами натурфилософы сознавали себя не продолжателями, а прямыми оппонентами традиционной мифологии: критика общепринятых религиозных воззрений как бессмысленных и безнравственных составляет полемический пафос ранних досократиков. Главное их стремление – утвердить мир на единой незыблемой, вечной основе, и именно в качестве такого вечного, всеохватывающего начала выступает у них материя; более того, она – живая, движущая и организующая, всемогущая божественная сила. Она обеспечивает единство и стабильность космоса, неизменность и непреложность его законов – то, чего не могли обеспечить враждующие, преходящие и слабые божества традиционной мифологии. Фалесовская вода порождает и объемлет все космические элементы; «беспредельное» Анаксимандра – божественно и непреходяще, обеспечивает неизменность и постоянство круговорота возникновений и уничтожений в мире; Анаксименовский воздух все проникает, животворит и движет. При этом материальному первоначалу приписывается правильное, закономерное движение (например, разрежение и сгущение у Анаксимена). У Гераклита первоматерия – огонь, вечный, живой и подвижный, он отождествляется с мировым законом, мерой, или разумом – Логосом, обеспечивающим единство противоположностей.

Эмпедокл, Анаксагор и Демокрит вводят понятие материи как одновременно единой и множественной: четыре элемента Эмпедокла, вселенская смесь частиц Анаксагора, атомы Демокрита.

Учение Платона о материи можно рассматривать как решение проблемы: как обосновать сосуществование множественного эмпирического мира и изначально единого, неизменного и умопостигаемого бытия. Если подлинное бытие – первообраз, а эмпирический мир – его подобие или отражение, то необходимо должно быть нечто, в чем отражается первообраз, что обусловливает отличие от него отражения, и тем самым существование числового множества, движения и изменения. Есть два вида, – рассуждает Платон в диалоге «Тимей», – с одной стороны, «то, что всегда есть и никогда не возникает, с другой – то, что всегда возникает, но никогда не существует. Первое постигается умом и мышлением и всегда тождественно себе; второе – неразумным чувством и мнением, оно всегда рождается и погибает, но никогда не существует в действительности» (27d–28a). Однако необходимо допустить и «третий вид», непостижимый ни уму, ни чувствам, – нечто «темное и дремучее», о чем мы можем лишь догадываться путем «незаконного умозаключения». Этот третий вид – пространство, или материя – служит местом и средой, в которой возникают и гибнут эмпирические вещи, их «матерью», «кормилицей» и «восприемницей», тем «воском», на котором запечатлеваются оттиски вечно сущего; эти оттиски и составляют наш эмпирический мир. Третий вид непреходящ, ибо не возникает и не погибает; но в то же время он и не существует, ибо совсем непричастен бытию. Он не тождествен себе, ибо не обладает никакими свойствами, сущностью или смыслом, и потому же он – не изменчив, ибо в нем нечему изменяться. Если подлинное бытие проявляет себя в эмпирии в виде смысла и целесообразности, законов природы и космоса, обеспечивающих гармонию, порядок и сохранение, то «третий вид» проявляется как «необходимость» – мировая энтропия. Т. обр., то, что зовется в Новое время «законами природы», распадается для Платона на две части: собственно законы, проявление единого мирового разума, источника бытия, и проявления материи-«необходимости», источника тленности и несовершенства. Не обладая никакими качественными характеристиками, платоновская материя наделена одним потенциальным свойством: она способна к математическому структурированию. По описанию Платона, когда подлинное бытие отражается в материи, возникает множество треугольников, равносторонних и прямоугольных равнобедренных, которые затем упорядочиваются в пять видов правильных многогранников; каждый из пяти видов соответствует одному из первоэлементов: тетраэдр – огонь, октаэдр – воздух, икосаэдр – вода, куб – земля, а додекаэдр – элемент неба (впоследствии пятый элемент, quinta essentia, был назван «эфиром» и считался особо тонким живым огнем, из которого состоит небесная сфера и все небесные тела). Материя, в которой существуют эти геометрические фигуры и тела, называется у Платона «пространством» (χώρα, τόπος), но мыслится не как реальное пустое пространство, а скорее как математический континуум. Его главная характеристика – «беспредельность» (τὸ ἄπειρον), не в смысле бесконечной протяженности, а в смысле абсолютной неопределенности и бесконечной делимости. Такая материя выступает прежде всего как принцип множественно сти, противостоящий единому бытию. Очевидное затруднение: как объяснить переход от чисто математических конструкций к телам, обладающим массой и упругостью, – по-видимому, не занимает Платона.

Аристотель разрабатывает свое понятие материи. Как ученик и последователь Платона, он принимает, что предметом истинного, научного знания может быть лишь единое, неизменное бытие – идея, или форма (εἶδος, μορφή). Но относительно эмпирического мира он расходится с Платоном, не соглашаясь признать ни иллюзорности его существования, ни его непознаваемости. Одна из главных задач Аристотелевой метафизики – обосновать реальность эмпирического мира и возможность науки физики, т. е. достоверного знания об изменчивых вещах. Такая постановка проблемы не позволяет принять досократовское представление о материи как об определенном наборе первоэлементов, где возникновение и изменение мыслится как результат чисто количественных комбинаций этих элементов. Подобное представление лишь отодвигает проблему: вопрос о происхождении самих первоэлементов остается открытым. Аристотель избирает другой путь – релятивирует платоновский принцип множественности, делает материю относительной. Платоновская материя выступает прямой противоположностью вечному бытию (идеям) как небытие; божественному принципу единства – как принцип множественности; идеям как источнику определенности – как «беспредельность» и бесконечность, идеальному Уму – как бессмысленная «необходимость». Для Аристотеля материя – тоже небытие, беспредельность, лишенная целесообразности необходимость, однако главная ее характеристика иная: материя – это то, что ничему не противоположно, материя – это всегда субъект, бескачественное подлежащее (ὑποκείμενον) всех предикатов (форм).

Материя, по Аристотелю, всегда есть материя чего-нибудь, и понятие материи имеет смысл лишь для пары соотнесенных предметов. Способ познания материи – аналогия (пропорция). Как бронза является материей для статуи, так четыре первоэлемента (земля, вода, воздух, огонь) – материя для бронзы, а невоспринимаемая для чувств и разума первоматерия – материя для четырех элементов. В том же соотношении находятся, например, живое существо, или душа, и его материя – тело; физическое тело и его материя – четыре элемента и т.д. Это значит, что статуя по сравнению с бронзой, или живое существо по сравнению с неодушевленным телом, содержит некий дополнительный элемент – Аристотель называет его тем же словом, каким Платон называл свои вечные идеи – εἶδος, форма. Другая же составная часть всякого существа или вещи, та, что подлежит оформлению и структурированию, и есть ее материя. Материя вовсе не должна существовать независимо от вещи и прежде нее, как в частном случае с бронзой и статуей; так, душа (т. е. одушевленность, жизнь) и тело живого существа не существуют ни до, ни отдельно друг от друга. Аристотель уточняет свое понятие материи в трех, важнейших аспектах: с точки зрения ее способности к изменению, бытия и познаваемости. Говоря об изменении, возникновении или становлении чего-либо, необходимо, согласно Аристотелю, различать то, что становится, и то, чем оно становится. Первое и есть материя, второе – форма, или «составное», т.е. то, что состоит из материи и формы (таковы, по Аристотелю, все сущие вещи и существа за исключением Бога – вечного двигателя, который есть чистая «форма форм» и материи непричастен). Первоматерия, служащая материей для всего сущего, сама не есть сущее. Материя – это небытие, τὸ μὴ ὄν. Однако поскольку материя – понятие относительное, то она – не просто небытие вообще, а небытие чего-то, той вещи, которая может возникнуть именно из этой материи при воздействии определенных причин (действующей, формальной и целевой). Следовательно, всякая материя – это определенная вещь (τόδε τι) в возможности (δυνάμει). Соответственно и первоматерия, лежащая в основе мироздания, – это не чистое небытие, а потенциальное бытие, τὸ δυνάμει ὄν. Первая материя существует только в составе данной Вселенной, а не сама по себе, следовательно, другой Вселенной, нежели наша, быть не может. С точки зрения познания материя, как не обладающая ни одним из определений того предмета, для которого она служит материей, есть нечто неопределенное (ἀόριστον, ἄμορφον). Поэтому материя сама по себе непознаваема ни теоретически, ни эмпирически. О ее существовании мы заключаем лишь путем аналогии.

Благодаря такому понятию материи Аристотель может объяснить все процессы возникновения, изменения и движения как процессы реализации заложенной в вещах предрасположенности к принятию той или иной формы, как актуализацию потенций, или, что то же самое, как оформление и переоформление материи. Аристотелевское понятие материи, т. обр., не обозначает определенный предмет, например, первовещество, а является импликацией научной программы: при исследовании всякой эмпирически данной вещи или класса вещей и явлений ставится вопрос, что именно должно рассматриваться как материя этой вещи и какими именно действующими и формально-целевыми причинами обусловлена актуализация этой материи. В рамках такой программы возможно построение рационального научного естествознания, и это естествознание должно носить квалитативный характер. Научной программой служило и платоновское понятие материи как пространства, принципа множественности и математического континуума: там исследование всякой эмпирической вещи означало выявление ее математической структуры, носителем которой выступала платоновская материя. Соответственно, естествознание, разработанное на основе платоновской программы, должно было носить математический характер – именно поэтому современные физики рассматривают Платона как своего предтечу.

После Аристотеля в эпоху эллинизма понятие материи разрабатывается в школах стоиков и неоплатоников. Стоики сводят все сущее к материи, неоплатоники, наоборот, к идее-форме, что позволяет теоретически дедуцировать мироздание из одного источника. Для стоика бытие – едино; все, что существует, составляет Вселенную (τὸ πᾶν, universum), космос, который поэтому тоже един и единствен. Главный признак бытия – способность действовать и испытывать воздействие. Такой способностью обладают только тела. Следовательно, существуют только тела. Телом стоики считают не всякую вещь, воспринимаемую чувствами (как Платон), но лишь предметы, обладающие упругостью (твердостью, непроницаемостью) и ὄγκος – трехмерным объемом и тяжестью. Бог, душа и качества предметов, по стоическому учению, тоже телесны. Напротив, пространство, время, пустота, значения слов и понятий – не тела; они представляют собой «нечто» (τι), но не существуют в действительности. Раз пустоты нет, то Вселенная есть физический континуум; следовательно, всякое тело может до бесконечности делиться на тела. Материя, согласно стоическим воззрениям, телесна, едина, непрерывна и представляет собой единственное сущее. Такая теоретическая система стройна и последовательна, но мало пригодна для объяснения эмпирической действительности. Она нуждается в уточнении – и стоицизм, слегка видоизменив, включает в свою систему платоновско-аристотелевское учение о взаимодействии материи и формы. Поскольку существовать – значит действовать и претерпевать воздействие, постольку внутри сущего – материи – можно различить две части, или два начала (ἀρχαί): действующее и страдающее. Пассивная часть материи, способная главным образом к страданию, выступает в качестве подлежащего (ὑποκείμενον) и есть материя в узком смысле слова. Она представляет собой бескачественное тело (ἄποιον σῶμα), или бескачественную сущность (ἄποιον οὐσία), она инертна (бессильна, ἀδύναμος) и неподвижна, но вечна – не возникла и не подлежит разрушению, сохраняя неизменным свое количество. В ней и на нее действует активная часть материи – Логос, которого стоики зовут еще «Богом, Умом, Провидением и Зевсом» (D. L. VII 134). Эта воплощенная Сила, божественный Разум представляет собой теплое газообразное тело, состоящее из смеси тончайших частиц теплого воздуха и огня, и называется «дыханием» – пневма (греч. πνεῦμα0 лат. spiritus). Механизм взаимодействия пневмы и инертной первоматерии стоики объясняют с помощью учения о «всецелом смешении» (δι̕ ὅλου κρᾶσις). При смешении различных компонентов вселенского континуума могут возникать абсолютно гомогенные смеси: при отделении сколь угодно малой части этой смеси в ней будут наличествовать все компоненты.

Пневма – самый тонкий из элементов, смешана повсюду с частицами косной пассивной материи. Функции пневмы у стоиков те же, что функции формы-идеи у Платона и Аристотеля: она сообщает пассивной части материи порядок и структуру, обеспечивает цельность и единство космоса и каждой вещи в нем. Она же является источником изменения и движения. Однако взаимодействие упорядочивающего и пассивного начал объясняется у стоиков чисто физически: будучи силой, пневма создает напряжение (τόνος) между материальными частицами, своего рода динамическое притяжение. Именно к стоическому учению о пневме, вероятно, восходят позднейшие понятия эфира и физической силы в естествознании.

Отличное от стоического учение о материи разрабатывается в неоплатонизме. Согласно общей для всех неоплатоников иерархической схеме, первоначалом всего является Единое, которое выше всякого бытия – «по ту сторону» сущего (τὸ ἐπέκεινα, «потустороннее», лат. transcendentia). Единое – источник бытия, составляющего следующую ступень в неоплатонической иерархии (для него приняты различные названия: бытие, истинно сущее, Ум, умопостигаемый космос, идеи). Ниже бытия располагается Душа, «неделимая и разделенная в телах», двойственное существо, причастное бытию, разуму, вечности и неизменности в силу своей неделимости, причастное небытию, бессмысленности и движению в силу разделенности в телах (индивидуации). Следующая ступень вниз по онтологической лестнице – тело, телесность вообще – τὸ σωματοειδές, тленное, изменчивое, косное, неразумное, существующее лишь в излучении души и формы-идеи низшего порядка. Дальше вниз ничего нет. Это и есть материя неоплатоников – тот низ, «дно» онтологической иерархии, где ничего нет, небытие (τὸ μὴ ὄν). Характеристики материи: беспредельная, бесконечная, бескачественная, не существующая, инертная, бессильная, вязкая, противоположность благу, источник и сущность зла. Будучи тоже в своем роде по ту сторону всего сущего, материя представляет собой, согласно Плотину, прямую противоположность не бытию и идее, а самому Единому-Благу.

Другие неоплатоники не принимали такую концепцию двух трансцендентных полюсов и отрицали за материей самостоятельность и злобу. Помимо этой низшей материи-«дна» Плотин, а вслед за ним Порфирий и Прокл учили об «умопостигаемой материи», той, которая служит средой для умопостигаемых сущностей – первого и высшего множества. Это то самое понятие математического континуума, о котором говорил Платон, но более разработанное и детализованное. Помимо умопостигаемой материи, служащей субстратом для идей и арифметических чисел, Прокл вводит понятие материи воображения (φαντασία), субстрата геометрических фигур. Общее свойство всех видов материи – материи идей, чисел, воображаемых фигур и чувственных тел – беспредельность, т. е. неопределенность, иррациональность и делимость до бесконечности.

У христианских мыслителей поздней Античности и раннего Средневековья учение о материи сводится к доказательству того, что материи нет, ибо Бог сотворил мир из ничего. Ни платоновский дуализм, ни аристотелевский имманентизм для них неприемлемы. На этом настаивают Ориген, Евсевий и все каппадокийцы. Менее крупные мыслители, пишущие на натурфилософские темы по языческим источникам (Калкидий, Исидор, Беда, Гонорий и др.), оговариваются, что первая материя, materia, то, из чего или в чем творил Создатель Вселенной, действительно есть ложная языческая выдумка, но материя как беспорядочное смешение всех элементарных частиц на заре мировой истории могла существовать в результате первого акта творения, именно о ней говорит Платон в «Тимее» (первичное смешение треугольников до начала деятельности ДемиургаТворца), и ее называют silva – второй вариант перевода греч. ὕλη на латынь. Учение о вторичной материи-сильве сохранялось до 13 в. и далее, соединившись позднее с атомистическими представлениями. Что касается собственно материи, materia prima, то на протяжении всего средневековья в арабском мире, а начиная с 13 в. и на европейском Западе разрабатывается аристотелевское учение.