что такое мастерская в театральном институте

Ректор ГИТИСа: прочитай басню так, как будто у тебя гвоздь в ботинке

Кого берут в театральные вузы? Как проходит конкурс актерского мастерства? Почему в ГИТИС во время сессии регулярно приезжает скорая помощь? Об этом и многом другом в преддверии начала приемной кампании рассказал ректор ГИТИСа, известный театральный критик Григорий Заславский.

‒ К началу приемной кампании есть неопределившиеся абитуриенты, которые еще не решили, куда им поступать и на кого учиться. Григорий, что вы можете им сказать? Кому надо, а кому не надо становиться актером?

‒ Наша главная задача в этой ситуации – как можно больше людей отговорить. Показательным был прошлый год, когда ГИТИС столкнулся с безумным конкурсом на актерский факультет ‒ 450 человек на место на курс к Миндаугасу Карбаускису. Мастера и педагоги «отсматривали» по 300 человек в день в двух аудиториях по 150 человек в каждой.

То есть мы заинтересованы в том, чтобы к нам поступало как можно меньше людей, но среди них были «наши». В этом и заключается серьезный вопрос: как увеличить количество «наших» абитуриентов и успокоить тех, кому актерская профессия не подходит, не нужна или даже противопоказана.

‒ Как к вам поступают? Известно, что в творческих вузах не работает традиционная схема поступления по результатам ЕГЭ. При этом на восьми факультетах в общей сложности 130 бюджетных мест. Что нужно сделать абитуриенту, чтобы попасть в заветную сотню?

‒ Надо быть талантливым. Хотя ЕГЭ мы тоже учитываем (минимальный проходной балл – 45 по русскому языку и 45 по литературе). Очевидно, что в нашей приемной кампании много субъективного, но это субъективное касается приема к определенному мастеру. Тот или иной мастер может в конкретном абитуриенте разглядеть талант. Это вовсе не означает, что человек, который к нам не поступил, не талантлив. Просто, например, у выдающихся театральных педагогов Дмитрия Брусникина и Марины Брусникиной свой взгляд: они могут понять, что именно из этого абитуриента именно они смогут вытащить все самое интересное. А набирающий в этом году Олег Львович Кудряшов, увидев тот же талант, его не возьмет, и на то у него будут свои причины. Кстати, зачастую мастер не берет тех, кто занимался в разных театральных студиях и уже «испорчен» актерской техникой.

У нас три тура отбора, актерский конкурс и собеседование. В итоге тот, кто поступает, уже хорошо знаком с мастером. Это обоснованно, поскольку отношение между мастером и студентом в ГИТИСе, как и в любом другом театральном вузе, намного ближе, чем в классических университетах. Хотя, на мой взгляд, классическим вузам такой подход при отборе студентов не помешал бы. Везде нужен талант. Для одного электрика работа будет мукой, он всю жизнь мечтал стать актером, а для другого – источником вдохновения.

‒ Как проходит конкурсный отбор? Вы сами присутствуете на таких собеседованиях?

‒ Присутствие ректора не способствует повышению качества экзамена. Это достаточно интимный и доверительный разговор – чем меньше людей, тем лучше. Но еще до того, как стать ректором, я бывал на подобных коллоквиумах.

Мастеру важен общий образовательный уровень, который, к сожалению, далеко не всегда высок. Абитуриента могут спросить: «что вы читали? кто из героев русской литературы вам близок?». Его могут попросить расплакаться или рассмеяться. Или предложить такое задание: «прочитай басню так, как будто у тебя гвоздь в ботинке, но ты не должен этого показать». Тот же текст, но с другим внутренним состоянием – довольно частое конкурсное задание. А Дмитрий Крымов, например, показывает картинки разных художников и просит назвать имя.

‒ Почему вы не учитываете индивидуальные достижения абитуриента? В ГИТИСе даже волонтерство не дает дополнительных баллов при поступлении.

‒ Пусть он придет, поступит, а мы сами ему предложим волонтерство. Наши актеры постоянно выступают в домах престарелых, в больницах, мы сотрудничаем со многими благотворительными фондами. Студенты продюсерского факультета и театроведческого факультета часто сопровождают городские выставки, участвуют в праздничных концертах.

‒ Предположим, абитуриент успешно прошел все отборочные туры и наконец, стал студентом театрального вуза. Учиться на актера легко и приятно?

‒ Учеба по актерской или режиссерской специальности ‒ это очень тяжелый труд. Да, он приносит немало радости студентам, но и требует огромной физической выносливости. В период сессии скорая помощь приезжает к нам до двух раз в неделю. Студенты теряют сознание, у кого-то идет кровь из носа.

Студенты вообще стали физически более слабыми. Это подтверждают все преподаватели. У нас впервые в этом году один мальчик, поступив на актерскую специальность, 7 сентября написал заявление с просьбой отчислить его, поскольку не ожидал, что будет тяжелая учеба. Он сдал ЕГЭ, прошел все конкурсы, собеседования… и устал.

За плохую учебу человека с бюджета могут перевести на внебюджет, и тогда внебюджетник займет его место. Более того, мы отчисляем за разные провинности до самого последнего дня перед получением диплома. Есть серьезные вещи, которые нарушать нельзя. Если девушка уезжает в Таиланд подрабатывать аниматором во время дипломного спектакля, это значит, что театр для нее стоит не на первом месте. Актерская специальность такого предательства не прощает.

‒ Сама система обучения претерпела какие-то изменения? Она трансформируется под современный театр? Или система Станиславского нетленна и постоянна?

‒ Есть вещи, которые непременно должны сохраняться, но что-то должно добавляться. Например, как вести себя на кастинге. Этот предмет сегодня просто необходим. Никаких кастингов в 19 веке, да и в 20 веке не было.

Сегодня театр движется в сторону проектных историй. Умение правильно себя продать должно быть в наборе компетенций любого актера. В американских театральных студиях каждый день проводятся занятия по тому, как вести себя на кастингах. Это равный по значимости предмет.

Что касается системы Станиславского, то сам Константин Сергеевич никогда не ставил в ней точку. Это живое учение, в нем нет никаких догм, оно позволяет постоянно что-то менять, меняться самому. Именно поэтому систему Станиславского ценят во всем мире ‒ театральном и кинематографическом, а также в мире пиара, нейролингвистического программирования. Ее преподают даже в разведках, потому что она помогает без запинки пройти полиграф.

Скажем так: учение Станиславского всесильно, потому что оно верно. Но оно не исключает индивидуального опыта мастера. У каждого он свой. Неслучайно люди, узнав, что в этом году у нас набирает Олег Львович Кудряшов и Олег Евгеньевич Меньшиков, бросают учебу в других уважаемых театральных школах, чтобы поступить именно к этим мастерам.

‒ Русская театральная школа остается одной из самых сильных в мире или уступает свои позиции?

‒ Она по-прежнему остается очень авторитетной и признанной. Но при этом есть вещи, которые однозначно нужно менять. У нас актер, закончив 4 курса театрального вуза, выходит не бакалавром, а специалистом. Актеров не отдали на поругание Болонсокому процессу. Я считаю, что актера надо не только переводить на систему бакалавриата, но и сокращать его обучение до трех лет. Так мы сможем повысить международную конкурентоспособность российского театрального образования.

Во всем мире актерское образование давно уже дается за два года, а в некоторых случаях и за год, и лишь в исключительных – за три. Разумеется, нам не надо отказываться от трех лет обучения. Все-таки мы стараемся, чтобы актерское образование было не только преподаванием технологии, но и неким подобием университетского образования, причем желательно не бледным. Но и растягивать это удовольствие на 4 года мы сегодня уже не можем себе позволить.

‒ Три года бакалавриата, а что дальше?

‒ А дальше работать, постоянно повышать свою квалификацию. Однажды Михаил Горевой рассказал мне одну запоминающуюся вещь: чем отличается русский актер от американского? Русский актер, когда выходит из стен театрального вуза, обычно находится на вершине своих профессиональных знаний, а затем он только деградирует. В отличие же от него американский актер, выходя из стен театральных школ, находится на низшей ступени своего мастерства, а дальше каждый год проходит разные курсы повышения квалификации, становится все более опытным.

Нам невозможно представить себе, чтобы выдающийся актер Владимир Машков пошел на какие-то курсы ‒ он все умеет, он ученик Табакова. Но то, что Мерил Стрип ходит на наши мастер-классы, вполне укладывается в нашем сознании.

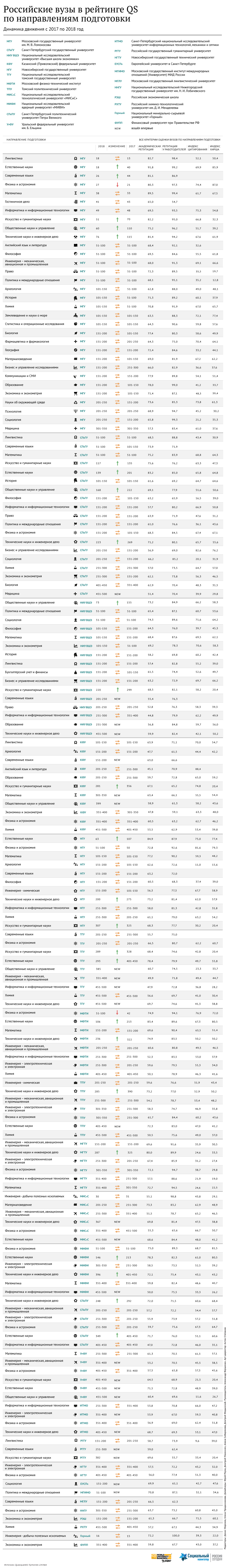

‒ Российские театральные вузы входят в топы международных рейтингов наравне с Австралийским национальным институтом драмы, Королевской драматической академией и другими известными театральными школами мира?

‒ Пока, к сожалению, нет. Чтобы попасть в международные рейтинги, нужно соответствовать многим довольно странным показателям. Например, нужно собрать 400 анкет выпускников и отправить их по адресу рейтингового агентства. Целый год эти анкеты будут проверять. Затем запросят экспертную оценку авторитетности вуза. Как ни странно, на мой взгляд, международные рейтинги – территория довольно высокой субъективности, в них присутствует своя конъюнктура. Какой смысл частным компаниям Великобритании продвигать Московскую или Санкт-Петербургскую консерваторию? В итоге Московская консерватория на 40-м месте рейтинга, а Петербургская вообще из него вылетела просто потому, что вовремя не предоставила документы.

Когда ГИТИС попадет в топ, я буду, как лягушка взбивать эти сливки до консистенции хорошей деревенской сметаны, а потом и масла. В ближайшее время я поеду в Лондон, чтобы предложить представителям международных рейтингов QS и THE такие индексы, по которым, как мне кажется, более правильно рейтинговать театральные школы.

Конечно, нам не подходит такой критерий оценки, как академическая репутация, хотя наши статьи по актерскому мастерству и развитию театрального образования очень интересны. Но их нужно предлагать международным изданиям, регулярно заниматься продвижением. Пока у нас этим никто не занимается. Мы сидим и радуемся, какие мы хорошие.

‒ А мы хорошие?

‒ Конечно! Мы очень хорошие! Кто сегодня самый известный в мире русский режиссер? Римас Туминас. Его знает Лондон, Нью-Йорк, а это наш выпускник, наш мастер. Нам есть, чем гордиться. Но об этом нужно, не уставая, рассказывать всему миру.

В ГИТИСе 10 процентов иностранных студентов. Но сегодня в большинстве своем это замечательные безумцы, влюбленные в театральную профессию.

‒ Какие направления подготовки сейчас наиболее востребованы? Какие из них вам кажутся наиболее перспективными?

‒ Несколько лет назад никто не думал о том, что театр и видео в какой-то момент на каком-то перекрестке дорог неожиданно столкнутся и окажутся друг другу необходимы. Сегодня есть режиссеры, которые говорят, что если на сцене нет видеомониторов, то это уже не современный спектакль. Видео действительно становится во многих случаях необходимой частью театрального действа. Значит, видеомэппинг, видеоинженер и видеооператор – это те люди, которые сегодня нужны театру. Или возьмем звукорежиссера. Сегодня это такой же художник и автор спектакля, как и режиссер.

Недавно мы лицензировали завпостов (заведующие художественно-постановочной частью театра). Мы впервые в этом году набираем курс завпостов.

Очень важно, чтобы в ГИТИСе был курс драматургов, поэтому следующая наша цель – это лицензирование специальности по драматургии. Не менее важно, чтобы у нас учились не просто звукорежиссеры, но и звукорежиссеры мюзиклов. В этой области сейчас очень мало специалистов. У нас и актеров мюзиклов очень ограниченный «боекомплект». Стейдж Энтертейнмент, Театр оперетты ‒ одни и те же звезды переходят из одного проекта в другой. Но сегодня подобных проектов в три раза больше, чем 10 лет назад. Это существенный рост рынка. Мы обязаны на него реагировать.

Про учёбу в театральном вузе

Давеча меня попросили рассказать об обучении в театральном учебном заведении. Все хотел да никак руки не доходили, решил наконец запилить пост, может будет кому интересно.

Для начала обзорный.

Как правило, обучение в театральном вузе строится по одной общепринятой схеме:

В целом схема такая. Но в зависимости от мастера курса (основной педагог, который ведёт курс от набора до выпуска, Бог и властелин набора) все может быть как точно по классической схема, так и различаться до абсолюта.

На речи учат говорить правильно, правильному произношению любых звуков и правильному дыханию, учат плакать и смеяться синтетически. Дальше уже начинается читка стихотворений и прозы, где учат не ставить точки (голосом не рвать мысль), идти в перспективу.

Ну вот пока все, небольшой обзор. Если кому-то будет интересно, я напишу ещё, конкретнее и шире, расскажу про съёмки, про знаменитых артистов, про судьбу после выпуска и театры. Спасибо за внимание.

Как развлекаются будущие/нынешние актеры и прочая богема(именно из обычных, а не какие нибудь звезды типа Хабенского или Миронова)? Банальный пивасик и портвейн или к веществам себя приучаете? Тусовки в духе Дали или Уорхолла с муравьедами и масонским маскарадом бывают или все по простому?

Правда, очень интересно=) Еще не читала о таком «закулисье».

Недогадливый

Преподавал в одном вузе.

Сентябрь. Группа первого курса. Провожу на первом занятии перекличку, стараюсь запомнить студентов. Студенты бывали разного возраста: и вчерашние выпускники школ, и гораздо старше (ну, учиться никогда не поздно).

Дохожу до одной из фамилий по списку (фамилия и имя изменены, конечно).

— Здесь! – поднимает руку женщина лет 35-40.

Понимаю, что чего-то не понимаю. Пробую еще раз.

— Ну я же сказала «здесь»! – женщина удивленно округляет глаза.

— Нет! – возмущенно говорит дама. – Я не Иванов Петр. Я мама Петра. Петр заболел, и я вместо него пришла на занятия!

По ее интонациям мне кажется, что она хочет продолжить: «…но не предполагала, что здесь такие бестолковые и недогадливые преподаватели», но сдерживается.

Почувствуй разницу

Удивительное дело, психфак не для детей. Продолжение истории Алисы Тепляковой со стороны родителей студентов и педагогов

— Уже встречала этот аргумент в комментариях под статьями об Алисе. Но что там такого уж недетского?

— Например, на лекциях по психологии обсуждали насильников, самоубийства, Эдипов комплекс, пациентку Фрейда, которая испытывала сексуальное возбуждение, когда ее бил отец…

— Это на первом курсе рассказывают?

— Да. А анатомия и физиология ЦНС (центральной нервной системы) даже взрослых девиц в транс вгоняет. На лекции в сентябре профессор пошутил, указывая на изображение голого человека: мол, в следующем году придется прикрывать фиговым листочком.

— Программа первого курса вообще сложная?

— Не просто сложная, а очень сложная. Попробуйте осилить хотя бы одну страницу психологической теории Леонтьева. Прочитать это можно, но осмыслить трудно даже взрослым. Кроме того, на первом курсе сложная линейная алгебра. Алиса сдала ЕГЭ на низкий балл, подозреваю, что интегралы и логарифмы она знает не очень хорошо.

— Какие экзамены сдают первокурсники?

— Русский, математику, право, введение в психологию и анатомию ЦНС.

— Серьезное испытание. Но, может, папа сможет Алисе помочь, он ведь тоже по образованию психолог?

— Когда сдавали онлайн, это было возможно. Но сейчас возвращается оффлайн, и Алисе придется все сдавать самой. Если, конечно, не будет каких-то преференций от факультета.

Но вообще, я не понимаю, зачем так обходиться с собственным ребенком? Дочь говорит, что Алиса похожа на обычную девочку, которой нравится прыгать в классики, что она и делает в перерывах между парами…

«Над девочкой ставят эксперимент»

— Тепляковы говорят, что у них революционная методика обучения детей. И, судя по комментариям, есть люди, которые их поддерживают и все это одобряют.

— Может ли ребенок в девять лет освоить такие массивы информации по психологии, философии, логике?

— Никаких данных о том, что девочка освоила дисциплины на должном уровне, пока нет. Думаю, что это все-таки имитация. Чтобы постичь философию, нужно иметь собственный жизненный опыт, который позволяет пережить чужой опыт, осмыслить чужие суждения и сформировать на этом сплаве собственного и чужого нечто новое. У этого маленького человека еще нет опыта, который позволяет рассматривать категории добра, зла, смерти, любви…

Говоря простыми словами, в этом возрасте мозг и психика имеют предел по восприятию и вдумчивому перевариванию информации. Если этот предел перейти, будет сбой. Именно так, по словам нашей собеседницы, произошло с американским вундеркиндом-математиком Уильямом Сайдисом. Мальчик в 11 лет стал студентом Гарварда, очень много знал, но его психика не выдержала. Аналогии между Сайдисом и Алисой четко прослеживается еще и в том, что там тоже папе очень нужен был ребенок-гений.

Ольге Остроумовой – 74: Почему одна из самых красивых актрис так мало снималась в кино и не жалела об этом

21 сентября исполнилось 74 года известной актрисе театра и кино, народной артистке России Ольге Остроумовой. Она начала сниматься в кино еще во время учебы в ГИТИСе и сразу заставила о себе заговорить. «Доживем до понедельника», «А зори здесь тихие», «Гараж» – после выхода этих фильмов в 1970-х гг. ее называли одной из самых ярких советских актрис. Но после такого мощного старта Остроумова долгое время появлялась на экранах преимущественно в телеспектаклях. Ей поступало много предложений от кинорежиссеров, но она чаще всего отвечала им отказом. И не жалеет об этом, ведь выбрала то, что было для нее гораздо более важным.

Стремительный взлет и первые разочарования

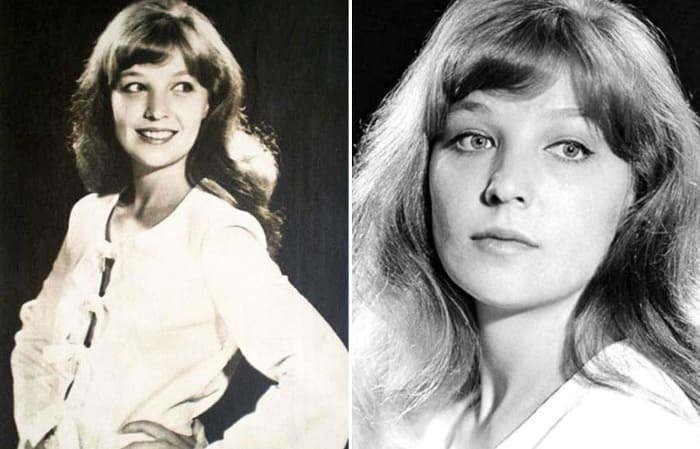

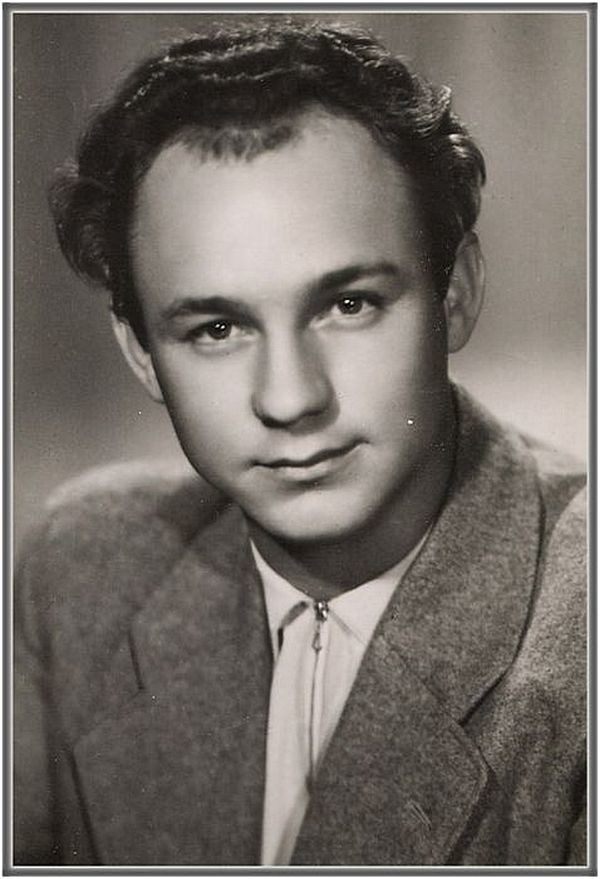

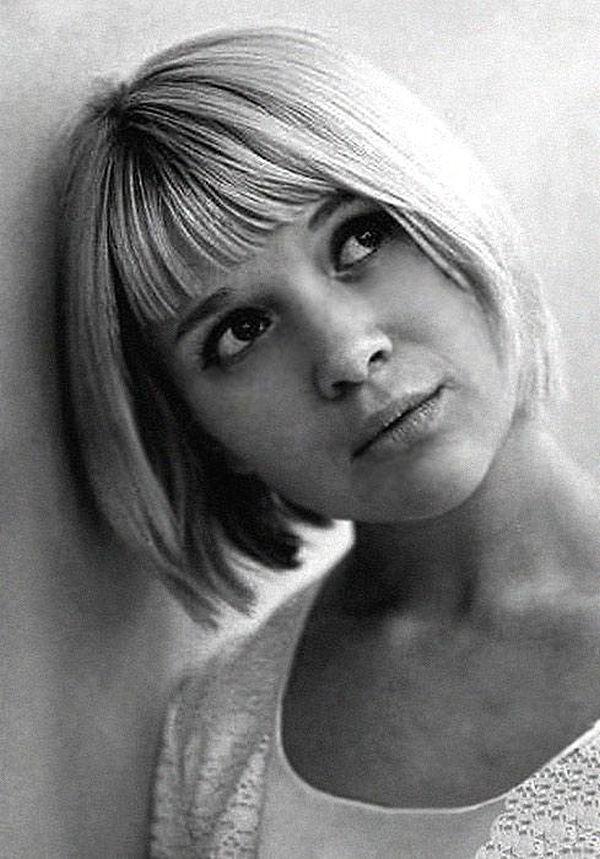

Актриса в юности | Фото: kino-teatr ru

Ольга Остроумова мечтала стать актрисой с самого детства – с тех самых пор, когда впервые попала в театр в 10 лет. Вот только никто из ее близких об этом даже не догадывался, ведь в школьные годы она не участвовала в художественной самодеятельности и не занималась в драмкружке. Ольга рассказывала: «Никаких сценок, монтажей, концертов. Потому все мои друзья, родители и даже учителя ну просто шокированы были моим решением уехать в Москву и поступать в ГИТИС».

Актриса в юности | Фото: kino-teatr ru

Она родилась в Бугуруслане – маленьком городке Оренбургской области, выросла в Куйбышеве, а после школы отправилась в Москву. Никаких других театральных вузов, кроме ГИТИСа, она не знала, а во ВГИК не хотела поступать из-за того, что изначально не мечтала сниматься в кино и видела себя театральной актрисой. Тем не менее всесоюзную славу ей принес именно кинематограф.

Ольга Остроумова в фильме *Доживем до понедельника*, 1968 | Фото: kino-teatr ru

Уже на втором курсе Остроумову пригласили в труппу московского ТЮЗа, а на третьем она сыграла свою первую роль в кино – школьницу Риту Черкасову в фильме Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника». Этот режиссер стал ее крестным отцом в кино, ведь следующую свою звездную роль – Женьку Комелькову в фильме «А зори здесь тихие» – она сыграла тоже у него.

Ольга Остроумова в фильме *А зори здесь тихие*, 1972 | Фото: kino-teatr ru

И первая популярность, и первое разочарование в профессии пришли к ней в самом начале творческого пути. После дебютной роли были два неудачных фильма, и Остроумова поспешно сделала вывод о том, что истинным искусством может быть только театр, а кино – это «сплошное производство и монтажи», а потому сниматься она больше не будет. Но оглушительный успех фильма «А зори здесь тихие» заставил ее усомниться в правильности таких категоричных суждений.

Идеал женщины 1970-х

Кадр из фильма *Любовь земная*, 1974 | Фото: kino-teatr ru

А потом были роли в фильмах «Любовь земная», «Судьба», «Гараж», и к концу 1970-х гг. Остроумова превратилась в одну из самых ярких, востребованных и любимых в народе звезд советского кино. Правда, слава не приносила ей никакой радости. После спектаклей в театре к ней подходили зрители и восхищенно говорили: «Какая же вы красивая!» А она мечтала услышать то, что обычно слышала ее коллега, Лия Ахеджакова: «Какая же вы талантливая!»

Кадр из фильма *Гараж*, 1979 | Фото: kino-teatr ru

Ее театральные успехи волновали ее намного больше, чем съемки в кино. О всенародной славе она никогда не мечтала и тяготилась ею. «На сцене хочу быть первой, а в жизни стараюсь быть незаметной, не выделяться. Бывает приятно, когда меня благодарят за театральные работы. Или тактично узнают. У нас ведь народ – либо сразу по плечу, либо громко: «Это она? Да нет, не она. Да ты посмотри на нее, у той такие глаза, волосы, а у этой…» Я столько оскорблений наслушалась! Есть актрисы, которые не выходят без макияжа из дома. Они и в жизни поддерживают экранный или сценический имидж. Я – нет», – признавалась актриса.

Ольга Остроумова в фильме *Василий и Василиса*, 1981 | Фото: kino-teatr ru

После выхода фильма «А зори здесь тихие» ее называли «идеалом женщины», воплощением манкой женственности, но сама она своей любимой киноработой называла другой фильм, который большинство зрителей, скорее всего, даже не видели, – «Василий и Василиса». Остроумова говорила, что если бы не было этой роли, то не появилась бы театральная роль Анфисы из спектакля «Вдовий пароход». Так же актриса дорожила образами Глафиры в постановке «Волки и овцы», Эммы в «Мадам Бовари» и Елены в «Днях Турбиных».

Долгий путь к счастью

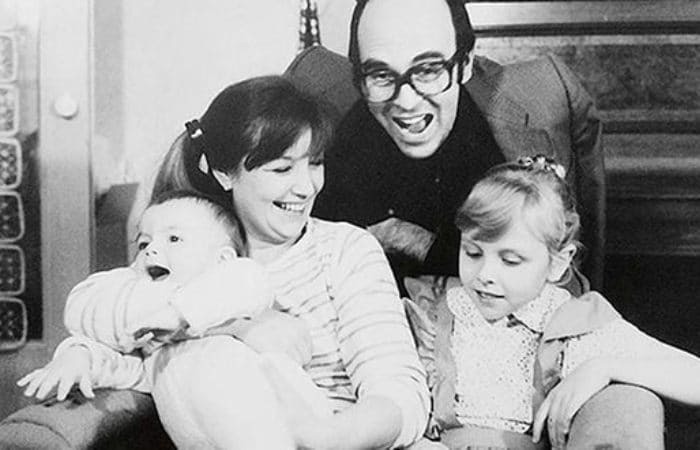

Актриса с мужем Михаилом Левитиным и детьми

Однажды в юности Остроумова опрометчиво сказала: «Пошли мне Бог столько страданий, чтобы я могла стать хорошей артисткой». Страданий на ее долю действительно выпало немало, ведь личное счастье актриса нашла только в зрелые годы, в третьем браке с Валентином Гафтом. К тому моменту у нее за плечами был недолговечный студенческий брак и 23 года семейной жизни с режиссером Михаилом Левитиным.

Ольга Остроумова и Валентин Гафт

До встречи с Гафтом она даже не представляла, что семейная жизнь может быть счастливой, ведь на протяжении долгих лет мирилась с многочисленными изменами и предательствами мужа, пытаясь сохранить брак ради двоих детей. Все заботы о семье легли на ее плечи, ведь супруг продолжал жить собственной жизнью и искать вдохновения вне брака.

Кадр из фильма *Тихие троечники*, 1980 | Фото: kino-teatr ru

От съемок актриса тогда отказывалась, а уйти из театра не смогла, хотя было очень тяжело заниматься воспитанием детей и продолжать актерскую карьеру. «Никто мне не помогал. Как говорю, не снимая калош, прибегала, бросалась к плите, что-то варила, кормила, стирала и снова убегала». Тем не менее семья всегда оставалась для нее на первом плане, и о несыгранных ролях в кино Остроумова не жалела.

«Театр – это не вся моя жизнь»

Народная артистка России Ольга Остроумова | Фото: kino-teatr ru

Несмотря на то, что в ее фильмографии могло бы быть вдвое больше ролей, Остроумова даже после того, как дети стали взрослыми, не спешила соглашаться на предложения кинорежиссеров и не боролась за роли. Даже высокие гонорары никогда не были для нее мотивом сниматься в откровенно слабых фильмах. Однажды ей предложили 5 тысяч долларов всего за один съемочный день. И нужно было всего-то сидеть за столиком в ресторане, изображая спутницу «какого-то крутого». На это Остроумова заявила, что она не манекенщица, а актриса, и ей нужны роли, а не эпизоды со статистками «с красивым лицом».

Ольга Остроумова в фильме *Прощальные гастроли*, 1992 | Фото: kino-teatr ru

Ольга Остроумова никогда не утверждала, что она в первую очередь театральная актриса и считала себя «просто актрисой», но при этом театр называла своим домом. Она не жалела о том, что не только на съемочной площадке, но и на сцене не сыграла многих ролей, например, из классического репертуара – ни Чехова, ни Тургенева. Но тем не менее на свою актерскую судьбу Остроумова не жалуется и считает ее счастливой.

Ольга Остроумова в сериале *Не родись красивой*, 2005 | Фото: kino-teatr ru

Актриса говорит: «Как бы много упущено. Но что-то другое было в жизни. Было рождение детей. Я никогда не отделяю театр от жизни. Театр – это не вся моя жизнь, это часть жизни. Я далеко не всем жертвовала ради театра. Наоборот, я чаще жертвовала театром ради жизни. Поэтому я не думаю, что я чего-то не успела, потому что дети. Нет. Я чего-то не успела, зато у меня дети!».

Сегодня официально признанному лучшему в мире Шерлоку Холмсу исполнилось 86 лет!

Крепкого здоровья и долголетия великолепному актёру, режиссёру, художнику, писателю, народному артисту РСФСР Василию Борисовичу Ливанову.

1992. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

С 1 сентября в России введут новую выплату для молодежи

Выплаты на культурное развитие молодежи: с 1 сентября в России появятся «Пушкинские карты», на которые будут зачисляться деньги — их молодые люди смогут тратить на походы в музеи, кино или театры🎭

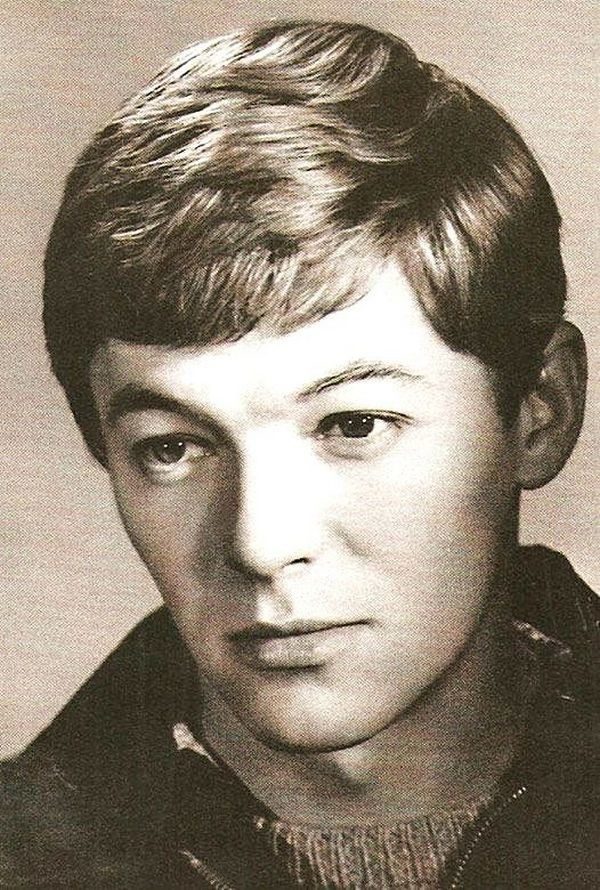

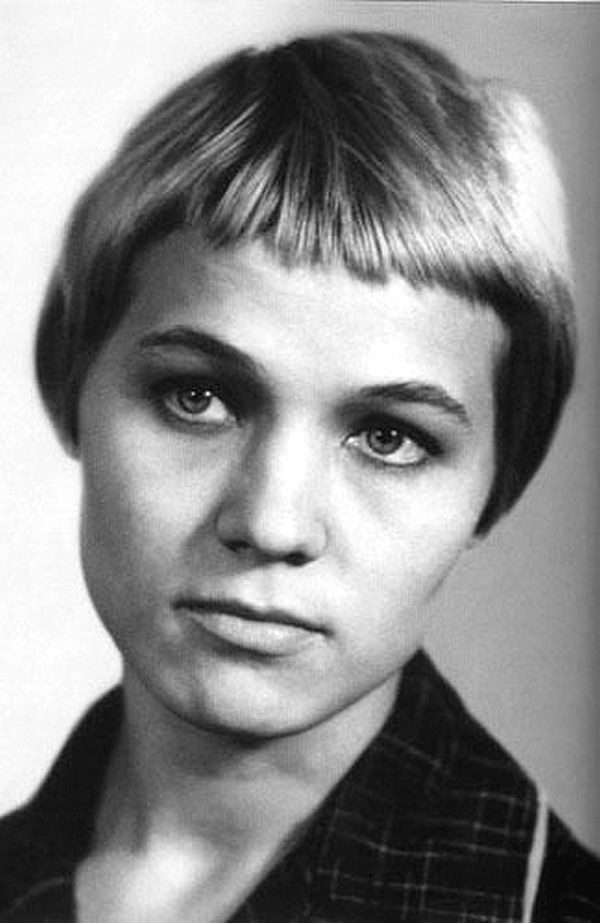

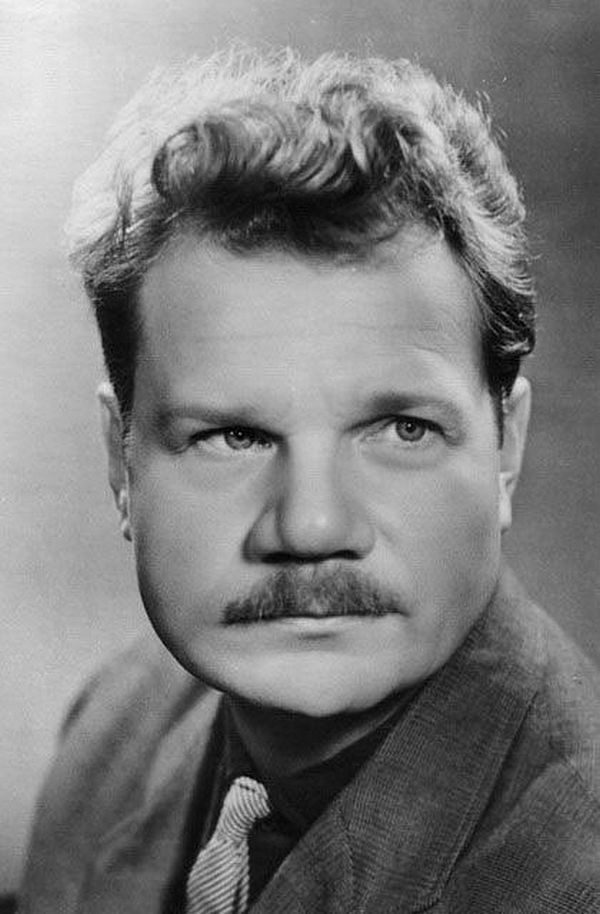

Как выглядели актёры советского кино и театра в молодости

Леонид Фёдорович Быков.

Николай Николаевич Рыбников

Георгий Михайлович Вицин

Александр Борисович Белявский

Александр Анатольевич Ширвиндт

Лев Константинович Дуров

Армен Борисович Джигарханян

Любовь Григорьевна Полищук

Алиса Бруновна Фрейндлих

Олег Иванович Даль

Владимир Семёнович Высоцкий

Анастасия Александровна Вертинская

Александр Викторович Збруев

Владимир Сергеевич Ивашов.

Нина Ивановна Русланова

Михаил Иванович Пуговкин

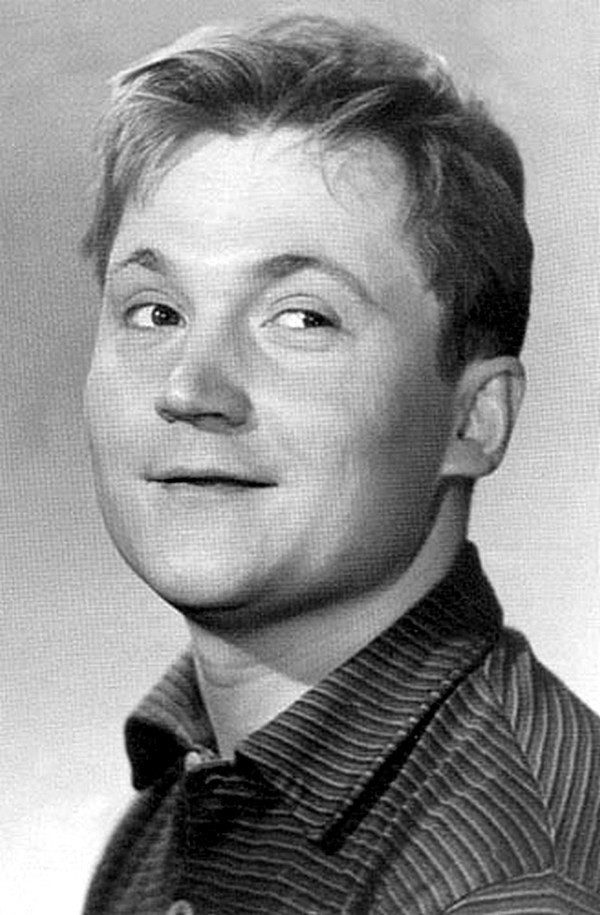

Михаил Иванович Кононов

Олег Павлович Табаков

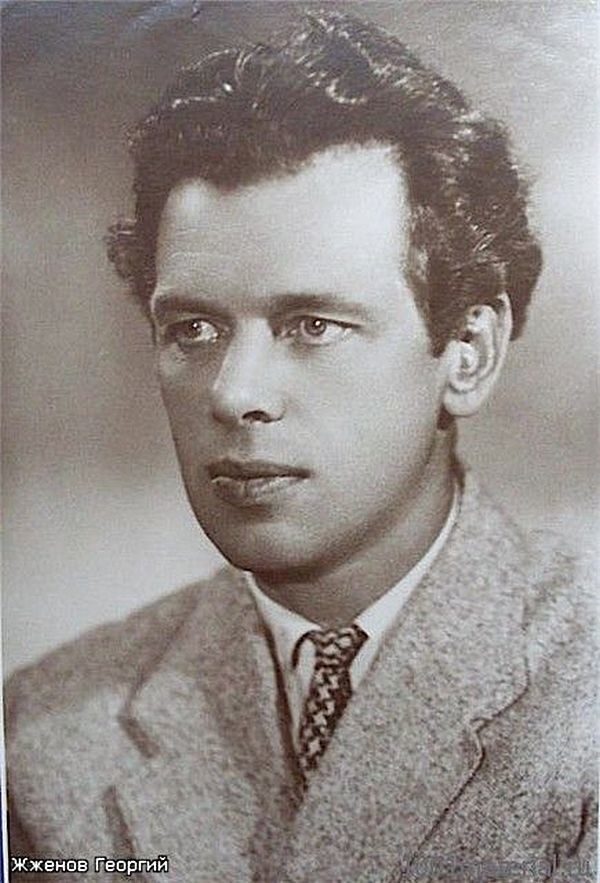

Георгий Степанович Жженов

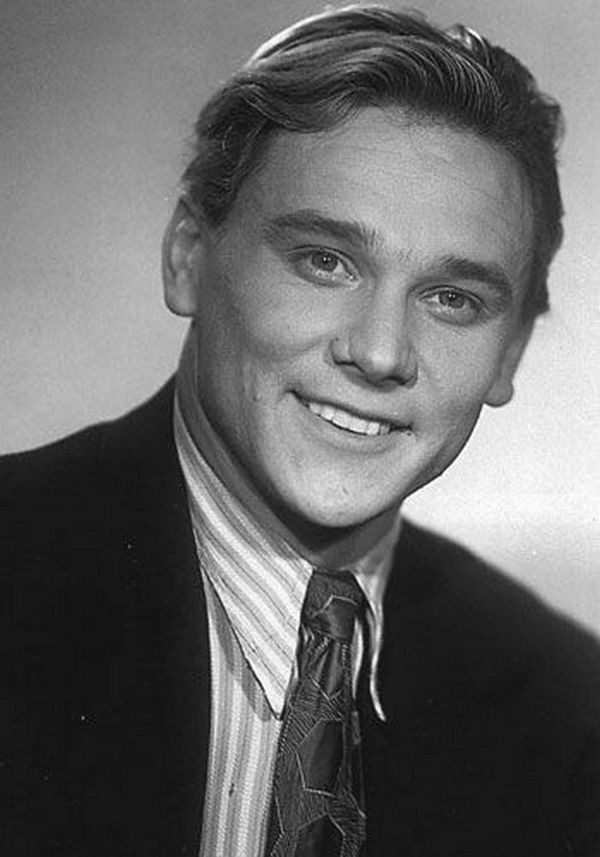

Георгий Александрович Юматов

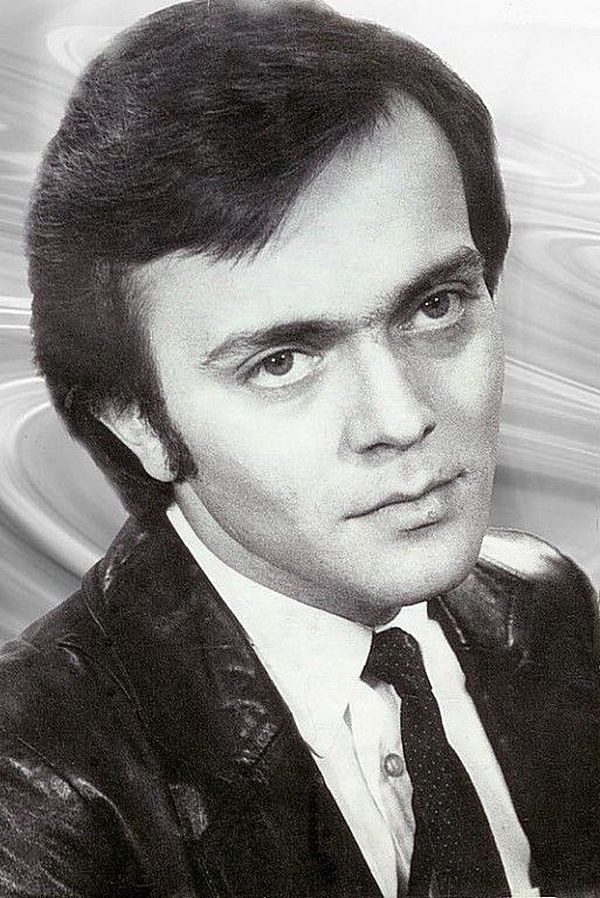

Андрей Игоревич Харитонов

Инна Михайловна Чурикова

Николай Афанасьевич Крючков

Виктор Павлович Павлов

Галина Александровна Польских

Кого не увидели не стесняйтесь добавляйте!))

Ответ на пост «На студентах это тоже работает»

Мы на 3-м курсе института, нужно сдавать экзамен по экономике (вообще не профильный предмет), приехали в другой корпус, а тут выясняется что наш преподаватель заболел, принимать будет другой. Мы к нему, а у него сейчас пара, а до неё большая перемена, получается нам больше двух часов гулять нужно. Ну, мы давай и так, и сяк уговаривать, он не ведется. Минут через 15 он вышёл хмурый, я, говорит, курить, подумаю что можно сделать. Сходил, вернулся, подошёл к одному и говорит: никому не расходиться, как я зайду в кабинет заходи за мной.

Начало пары, заходят студенты экономисты, наш за ними, через минуту выходит с бледным лицом и пачкой билетов, говорит «препод сказал чтобы нашли аудиторию, тихо сели, выбрали по билету и написали как на письменном экзамене, как будет наша пара – по одному «на сдачу».

Мы офигели, разобрали билетый, давай решать, а предмет толком не учили, не помним ничего, кто в библиотеку побежал, кто домой к компьютеру…

Прошло 2 часа, заходит первый и… пропал. Выходит минут через 15 и обречённо так говорит: «Пацаны! Он нас как последних лохов развёл! Те билеты, на которые мы ответы писали, это 4-й курс экономфака!». Мы все такие «как так?!», а препод вышел, ржёт, вы, говорит, реально задолбали мешать, не знал уж как вас спровадить вот и раздал первое что под руку попалось. Я думал вы минут 10 почитаете и назад придёте скажете что дал не то, смотрю вас нет, думал вы разошлись просто.

P.S.: как итог конечно все кто принёс письменный ответ хотя бы на 3 сдали, за старания 🙂

1963 год. Дискуссия о том, кто сегодня может считать себя действительно образованным и культурным человеком с участием студентов высших учебных заведений Москвы.

Съёмки проходили в аудитории Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

Думаю, в эпоху ЕГЭ и «галочек в тестах» подобные дискуссии (на разные темы) должны проходить в любом учебном заведении, потому что на них молодые люди учатся формулировать и выражать свои мысли, размышлять и вести диалог.

Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

Поздравляем с 86-летием талантливого и обаятельного Юрия Соломина!

Шикарные Пельтцер и Абдулов в легендарной «Поминальной молитве»: тогда уже Абдулов говорил текст за них двоих.

6 июня любимую актрису вспоминали поклонники таланта Татьяны Пельтцер: ей исполнилось бы 117 лет (1904-1992).

Актёрская судьба Татьяны Пельтцер складывалась нелегко, но это оказалась именно её судьба, от которой невозможно уйти. Сначала, ещё не имя специального образования, Татьяна Ивановна играла в разных театрах, потом в 1927 году вышла замуж за немецкого коммуниста и философа Ганса Тейблера и в 1930 году уехала с ним в Берлин, где работала машинисткой в торговом представительстве СССР. Но жить без России и без театра Пельтцер не смогла, а посему развелась с мужем (тёплые отношения они сохраняли всю жизнь) и вернулась домой.

Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

Решения задач по теор.механике из сборника Кепе О.Э. (Глава 1. Система сходящихся сил)

Приветствую! Продолжаю пилить видеоуроки по теоретической механике, пока что на примере решения задач из одного годного сборника.

Раздел кинематики почти был закончен, была большая пауза с выпуском роликов. Так что с новым семестром и с новыми студентами актуальнее было начать раздел статики.

И вот разобрали материал первой главы на систему сходящихся сил. Каких-то нововведений нет по организационной части, так что просто следующая порция контента, который появляется на стримах.

Тема 1.1. Сложение и разложение сходящихся сил в плоскости (задачи с 1.1.1 по 1.1.19):

Тема 1.2. Равновесие плоской системы сходящихся сил (1/2) (задачи с 1.2.1 по 1.2.10):

Тема 1.2. Равновесие плоской системы сходящихся сил (2/2) (задачи с 1.2.11 по 1.2.25):

Тема 1.3. Сложение и разложение сходящихся сил в пространстве (задачи с 1.3.1 по 1.3.10):

Тема 1.4. Равновесие пространственной системы сходящихся сил (задачи с 1.4.1 по 1.4.10):

Сегодня исполнилось бы 88 лет замечательному актёру театра и кино Георгию Буркову (1933-1990). Тонкий, умный и очень талантливый, Георгий Иванович сыграл много ролей, раскрывшись в них как актёр огромного диапазона. Одинаково достоверным и обаятельным он был в классических постановках и в пьесах современных авторов, мы помним его героев в комедиях Эльдара Рязанова («Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Старики-разбойники», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово»), а также в пронзительных картинах Василия Шукшина («Печки-лавочки», «Калина красная»), в драматических ролях в фильмах «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, «Подранки» Николая Губенко и многих других. Колоритным голосом Георгия Буркова говорят персонажи многих мультфильмов, а также Заслуженный артист РСФСР оставил большое литературное наследие, в том числе массу записных книжек и тетрадей, в которых сокровенные мысли перемежались с размышлениями об искусстве.

1984. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

Ответ ZoMi в «Иностранные студенты требуют снизить проходной бал на высоком экзамене в медунивере»

Прокомментирую это как краевед, непосредственно курирующий набор иностранцев не только в отдельно взятом вузе, но и по межвузовским программам.

4. Вот тут соглашусь. Базовые знания по техническим предметам ниже, чем в среднем у российских. Это касается, большинства стран, включая Европу и США, исключение, пожалуй, Китай, Япония и Иран.

8. Ой, большинство студентов не читает объявления.))))))))))) У нас есть: 1. Новостная лента в университетском интранете 2. Рассылка на почту и в личные сообщения в личном кабинете студента в системе университета 3. Телеграм-канал 4. Новостная лента в ВК и ФБ 5. Специальный сайт для студентов 6. Сотраницы в соц сетях у программ / деканатов 7. Звонки и сообщения в соцсетях от сотрудников студенческого офиса (трубку не берут, сообщения с незнакомых аккаунтов в соц сетях не читают). И таки, несмотря на всю это информационную бомбардировку, около 20% российских студентов уходят в несознанку «не читал, не видел, не знаю, никто не сказал».

У иностранцев таких, побольше, около 25%, но их ещё отдельно клюют из офиса обучения иностранных студентов, так что шансов уйти в несознанку меньше.

В общем, иностранцы «бесячий контингент» для тех, кто «не умеет их готовить». Они, конечно, более беспокойные, но у меня с ними проблем в разы меньше, чем с россиянами.