что такое манифестная форма заболевания

Что такое манифестная форма заболевания

Суперинфекции. От смешанных инфекций следует отличать вторичные инфекции (суперинфекции), возникающие на фоне уже имеющегося заболевания.

Реинфекция — случай повторного заражения одним и тем же возбудителем. Реинфекции не следует рассматривать как рецидивы.

Рецидивы инфекции формируются под действием популяции инфекционного агента, уже циркулирующего в организме, а не в результате нового заражения.

Манифестные инфекции и бессимптомные заболевания

Манифестные инфекции могут протекать типично, атипично или хронически.

• Типичная инфекция. После попадания в организм инфекционный агент размножается и вызывает развитие характерных патологических процессов и клинических проявлений.

• Атипичная инфекция. Возбудитель размножается в организме, но не вызывает развития типичных патологических процессов, а клинические проявления носят невыраженный, стёртый характер. Атипичность инфекционного процесса может быть вызвана пониженной вирулентностью возбудителя, активным противодействием защитных факторов его патогенным потенциям, влиянием проводимой антимикробной терапии и совокупностью указанных факторов.

• Хроническая инфекция обычно развивается после инфицирования микроорганизмами, способными к длительному персистированию. В ряде случаев под влиянием антимикробной терапии либо под действием защитных механизмов бактерии преобразуются в L-формы. При этом они лишаются клеточной стенки, а вместе с ней и структур, распознаваемых AT и служащих мишенями для многих антибиотиков. Другие бактерии способны длительно циркулировать в организме, «уходя» от действия указанных факторов за счёт антигенной мимикрии или изменения антигенной структуры. Подобные ситуации известны также как персистирующие инфекции [от лат. persisto, persistens, выживать, выдерживать]. По окончании химиотерапии L-формы могут возвращаться к исходному (вирулентному) типу, а виды, способные к длительному персистированию, начинают размножаться, что и вызывает вторичное обострение, рецидив болезни.

• Медленные инфекции. Само название отражает медленную (в течение многих месяцев и лет) динамику инфекционного заболевания. Возбудитель (обычно вирус) проникает в организм и латентно присутствует в клетках. Под влиянием различных факторов инфекционный агент начинает размножаться (при этом скорость репродукции остаётся невысокой), заболевание принимает клинически выраженную форму, тяжесть которой постепенно усиливается, приводя к гибели пациента.

Манифестные формы раннего сифилиса

Сифилис представляет собой хроническое инфекционное заболевание, вызываемое бледной трепонемой, отличающееся волнообразностью течения и имеющее несколько основных этапов развития, характеризующихся разнообразными клиническими проявлениями на коже и слизи

Сифилис представляет собой хроническое инфекционное заболевание, вызываемое бледной трепонемой, отличающееся волнообразностью течения и имеющее несколько основных этапов развития, характеризующихся разнообразными клиническими проявлениями на коже и слизистых.

Сифилис, согласно Международной классификации болезней (девятого пересмотра), принятой в России в 1984 г., относится к группе венерических болезней.

Впервые термин «венерические болезни» был использован французским врачом Бетенкуром в начале XVI в. по отношению к сифилису, который он назвал morbus venereus. В настоящее время это название объединяет большую группу заболеваний, передающихся преимущественно половым путем. В их число помимо сифилиса входят также гонорея, шанкроид (мягкий шанкр), венерическая лимфогранулема, паховая гранулема (донованоз), негонококковые уретриты, ВИЧ-инфекцию, генитальный герпес, остроконечные кондиломы, гарднереллез и многие другие.

Венерические заболевания отличаются от других инфекций тем, что распространение их связано, в первую очередь, с социальными условиями, сложившимися в обществе, и особенностями сексуального поведения людей.

В настоящее время в России имеет место тревожная эпидемиологическая ситуация по всем инфекциям, передающимся половым путем. При этом необходимо отметить, что, по сравнению с 1989 г., количество больных заразными формами сифилиса увеличилось, согласно публикациям разных авторов, фактически в 40—60 раз. Наиболее убедительным аргументом могут служить показатели роста числа детей, больных сифилисом, в том числе случаев врожденного сифилиса.

Несмотря на то что с 2000 г. намечается тенденция к стабилизации процесса, проблема по-прежнему остается остросоциальной и требует разработки новых высокоэффективных методов лабораторной диагностики.

Клиническое течение сифилиса отличается большим разнообразием, при этом необходимо отметить следующие особенности: внешние признаки заболевания через определенные промежутки времени самопроизвольно исчезают, и инфекционный процесс некоторое время протекает скрыто, незаметно, после чего вновь наступает период манифестации и появляются специфические высыпания на коже и слизистых. Каждый рецидив сменяется латентным, асимптомным течением заболевания. Это волнообразное течение патологического процесса отмечается около двух лет и является одним из важнейших клинических признаков раннего сифилиса.

Закономерности изменения клинических и морфологических проявлений сифилиса дали возможность французскому венерологу Рикору в начале XIX в. разделить патологический процесс на несколько периодов: инкубационный, первичный, вторичный и третичный. Если сравнить эту классификацию с современной, можно легко провести определенные параллели.

Возбудитель сифилиса (бледная трепонема — treponema pallidum) был открыт в 1905 г. немецкими учеными Schaudinn и Hoffmann. Обнаруженный микроорганизм имел спиралевидную форму и практически не окрашивался анилиновыми красителями. Надо заметить, что первым описал возбудителя сифилиса русский ученый Даниил Кириллович Заболотный, который, к сожалению, не придал найденному микроорганизму должного значения. Биолог F. Schaudinn, вошедший в историю как первооткрыватель причины сифилиса, и стал лауреатом Нобелевской премии.

Tr. pallidum, как и другие микроорганизмы, передаваемые половым путем, быстро погибают вне человеческого организма. При температуре выше +55°C они погибают за 15 мин, а при кипячении — мгновенно. При низкой температуре микроорганизмы более жизнеспособны. Так, в тканях трупа возбудители сохраняют все свои патогенные свойства более трех суток. Бледные трепонемы чувствительны к кислотам, щелочам и большинству антисептических веществ; на этой основе разработаны методы индивидуальной профилактики венерических заболеваний при помощи раствора хлоргексидина биглюконата 0,01%, растворов «Гебитан» или «Цидипол».

Бледные трепонемы легко проникают через поврежденные кожные покровы и здоровые слизистые, т. е. туда, где тонок или отсутствует роговой слой. На месте внедрения возбудителя через определенный промежуток времени (инкубационный период длится в среднем три-четыре недели) образуется первичный дефект ткани — первичная сифилома, характеризующая развитие первого этапа заболевания. Сифилома — общее понятие, объединяющее два вида первичных проявлений болезни: язву (Chancre — язва (франц.)) и эрозию.

Основной классической особенностью первичной сифиломы является наличие твердого инфильтрата в основании шанкра, в связи с чем первичное проявление сифилитической инфекции и было названо «твердая язва» (Ulkus durum).

Если первичный дефект представлен эрозией, то уплотнение выражено слабо, малозаметно; в случае, когда язва глубокая, то в своем основании она имеет мощный инфильтрат, сравнимый по плотности с консистенцией ушной раковины.

Одна из основных особенностей клинического течения первого периода сифилиса — безболезненность его первичных проявлений.

Отсутствие спонтанных болей, а также болей при пальпации очень часто становится причиной того, что пациенты не обращаются за медицинской помощью и пропускают благоприятный период, когда лечение заболевания оказывается максимально эффективным.

На слизистых гениталий, полости рта и других закрытых участках поверхность сифиломы гладкая, блестящая, влажная от экссудата, ярко-красного цвета. На открытых участках кожи или на красной кайме губ экссудат всегда ссыхается в корку, притом другие признаки — безболезненность, отсутствие гиперемии окружающей ткани, правильная округлая или овальная форма, плотный инфильтрат в основании и прочее — сохраняются. Если на этом этапе лечение не проводится, то продолжительность первичного дефекта во многом зависит от степени выраженности инфильтрата в основании. Эрозивные дефекты со слабо выраженным инфильтратом самопроизвольно регрессируют в среднем через 7–14 дней, а крупные шанкры с мощным инфильтратом могут сохраняться до двух-трех месяцев, часто переходя во вторичную стадию болезни. При классическом варианте течения заболевания через пять—семь дней отмечается характерное увеличение регионарных лимфатических узлов (регионарный склероденит или регионарный лимфоденит). Увеличенные лимфатические узлы безболезненны, подвижны, не спаяны с окружающими тканями, повышения температуры и гиперемии кожных покровов не отмечается. В конце первичного периода возможно множественное увеличение подкожных лимфатических узлов («сифилитический полиаденит»). По времени этот процесс примерно совпадает с массивной гематогенной диссеминацией бледных трепонем, когда концентрация возбудителей в лимфатической системе максимальна, и они активно проникают в кровь. В настоящее время этот процесс у большинства пациентов протекает спокойно и незаметно для самого больного, и только у 5% больных сопровождается симптомами сифилитической септицемии: повышением температуры до высоких цифр, головными болями, слабостью, общим недомоганием. Массивное гематогенное распространение бледной трепонемы в организме приводит к развитию нового периода сифилиса.

Вторичный период характеризуется сменой активных, заразных промежутков болезни, когда на коже и слизистых оболочках возникают специфические высыпания (вторичные сифилиды), и промежутков, когда видимых клинических изменений нет, а диагностировать заболевание можно только с помощью положительных серологических реакций. Во вторичном периоде заболевания на коже и слизистых оболочках обычно возникают множественные пятнистые, папулезные, возможно, пузырьковые высыпания, наблюдается выпадение волос и нарушение пигментации. Сыпь обильная, беспорядочно расположенная, часто полиморфная, мелкая, не склонная во время первых атак к слиянию. Как правило, все серологические реакции в этот период резко положительны. Период активной манифестации обычно продолжается два-два с половиной месяца, затем сыпь постепенно регрессирует и исчезает. Несмотря на вариабельность течения заболевания, все вторичные проявления сифилиса свойственны общие признаки:

Типичными высыпаниями, характеризующими начало второго периода сифилиса, являются розеолы. Это округлые сосудистые пятна розового цвета с гладкой поверхностью, не склонные к периферическому росту и появляющиеся постепенно, преимущественно на коже туловища и конечностей. Розеолы сохраняются без лечения в среднем три-четыре недели, а затем постепенно регрессируют. Для усиления выраженности процесса рекомендуется ввести пациентам в/в 3–5 мл однопроцентного раствора никотиновой кислоты. В более поздний период, чаще во время второго и последующих рецидивов, отмечаются обильные папулезные высыпания. Многочисленные папулы располагаются на коже туловища, конечностей, волосистой части кожи головы, на ладонях и подошвах, слизистой полости рта, гениталиях, на лице. Для кожи туловища и конечностей типичны лентикулярные папулы размером с чечевицу или горошину (d 0,3–0,5 см), округлой формы, плотноэластической консистенции, с четкими контурами, розово-красного или цианотично-красного цвета, не склонные к периферическому росту и слиянию. Папулы, возникающие на ладонях и подошвах, обладают рядом характерных особенностей. Вначале они выглядят как имеющие четкие границы пятна красно-цианотичного цвета с плотной инфильтрацией в основании, затем в центре папулы роговой слой, отшелушиваясь, формирует по периферии папулы «воротничок Биетта». Во втором периоде сифилиса в перианальной области возможно появление вегетирующих папул или широких кондилом. Необходимо отметить, что в настоящее время скрытые, бессимптомные формы раннего сифилиса явно преобладают над клинически выраженными.

Плохая осведомленность пациентов о своем недуге ведет к активному распространению заболевания и ухудшению эпидемической обстановки в Российской Федерации по сифилису в целом.

В настоящее время благополучие эпидемической обстановки весьма относительно, поскольку масса пациентов лечатся не в государственных учреждениях, а выискивают объявления в различных газетах и журналах и обращаются в многочисленные частные медицинские центры. Высокое качество лечения является решающим моментом в борьбе с распространением инфекционного процесса. Лечение сифилиса проводится строго в соответствии с рекомендациями МЗ РФ №98/273.

Терапия сифилиса предусматривает в основном применение препаратов пенициллинового ряда.

Рекомендуемые дозы растворимого пенициллина — 4 млн ед. в сутки (по 1 млн ед. через 6 ч четыре раза в день), препаратов средней степени дюрантности — 1,2 млн ед. (прокаин-пенициллина один раз в сутки, новокаиновой соли пенициллина — два раза в сутки по 600 тыс. ед.). Разовая доза препаратов пенициллина высокой степени дюрантности (ретарпена, экстенциллина, бициллина-1) — 2,4 млн ед., кратность введения — один раз в пять—семь дней. Комбинированные (т. е. состоящие из двух-трех солей пенициллин-натриевой, новокаиновой и дибензилэтилендиаминовой) препараты пенициллина (бициллин-3 — 1,8 млн ед., бициллин-5 — 1,5 млн ед.) вводят два раза в неделю.

Тактика назначения препаратов определяется врачом-дерматовенерологом в зависимости от клиники заболевания, данных лабораторных исследований и социально-психологического статуса пациента.

На кафедре дерматовенерологии РМАПО на протяжении многих лет проводится научно-исследовательская работа по оптимизации терапии сифилиса. Несмотря на широкое внедрение в практику современных методов лечения, по-прежнему актуальны вопросы адекватной негативации серологических реакций. Достаточно высокий процент (10%) серорезистентности и замедленной негативации КСР после правильного и полноценного лечения свидетельствует о необходимости поиска новых методов лечения, а также создания современных препаратов, влияющих на специфические и неспецифические звенья иммунной защиты. На кафедре дерматовенерологии РМАПО профессором Э. А. Баткаевым разработан метод эндолимфатической пенициллинотерапии (ЭЛПТ). Он может рассматриваться как резервный метод лечения сифилиса в случаях, когда требуется достижение высокой концентрации антибиотика в труднодоступных тканях, быстрая санация пациента, либо при лечении нейросифилиса. Проведенные работы (проф., д. м. н. Баткаев Э. А., к. м. н. Некрасова Л. В.) выявили глубокие нарушения в неспецифическом звене иммунитета — интерфероновом статусе у больных с ранними формами сифилиса, характеризующимися снижением продукции интерферонов в два—пять раз. Для коррекции иммунной патологии в комплексное лечение больных был включен новый отечественный препарат амиксин — пероральный индуктор эндогенного интерферона. Препарат назначается по 0,25 г в сутки в течение двух дней, затем по 0,125 г через 48—72 ч в течение трех недель. Последующее наблюдение за больными показало выравнивание функций иммунной системы, опережение регресса сифилидов и более быструю негативацию КСР.

С целью профилактики и лечения серорезистентного сифилиса проводились исследования (проф., д. м. н. Баткаев Э. А., к. м. н. Щербаков М. А) препарата полиоксидоний, разработанного Институтом иммунологии МЗ РФ, в сочетании с пенициллином G3 мега фирмы «Биохеми» Австрия. Полиоксидоний сочетает в себе свойства иммуномодулятора и индуктора интерферона, т. е. активизирует все звенья иммунной системы. Работами кафедры доказано, что применение полиоксидония после антибиотикотерапии или с включением в курсовую антибиотикотерапию существенно повысило качество лечения и ускорило негативацию КСР у значительного количества наблюдаемых больных с серорезистентным сифилисом (42%).

Классификация сифилиса (МКБ девятого пересмотра)

| А50. | Врожденный сифилис |

| А50.1 | Ранний врожденный сифилис скрытый |

| Ф50.2 | Ранний врожденный сифилис неуточненный |

| А50.3 | Позднее врожденное сифилитическое поражение глаз |

| А50.4 | Поздний врожденный нейросифилис (ювенильный нейросифилис) |

| А50.5 | Другие формы позднего врожденного сифилиса |

| А50.6 | Поздний врожденный сифилис скрытый |

| А50.7 | Поздний врожденный сифилис неуточненный |

| А51. | Ранний сифилис |

| А51.0 | Первичный сифилис половых органов |

| А51.1 | Первичный сифилис анальной области |

| А51.2 | Первичный сифилис других локализаций |

| А51.3 | Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек |

| А51.4 | Другие формы вторичного сифилиса |

| А51.5 | Ранний сифилис скрытый |

| А51.9 | Ранний сифилис неуточненный |

| А52. | Поздний сифилис |

| А52.0 | Сифилис сердечно-сосудистой системы |

| А52.1 | Нейросифилис с симптомами |

| А52.2 | Асимптомный нейросифилис |

| А52.3 | Нейросифилис неуточненный |

| А52.7 | Другие симптомы позднего сифилиса |

| А52.8 | Поздний сифилис скрытый |

| А52.9 | Поздний сифилис неуточненный |

| А53. | Другие и неуточненные формы сифилиса |

| А53.0 | Скрытый сифилис неуточненный, как ранний или поздний |

| А53.9 | Сифилис неуточненнный |

Обратите внимание!

Л. В. Некрасова, кандидат медицинских наук

Е. В. Лутай

РМАПО, Москва

Публикации в СМИ

«Нетипичный» актиномикоз – микробиологические аспекты и клинические проявления

Одним их таких «двойных» агентов нормобиоты человека являются актиномицеты.

Они широко распространены в окружающей среде: в почве, воде, в том числе в водопроводной и ключевой, в горячих минеральных источниках, на растениях, на каменистых породах и даже в пустынях. В организме человека актиномицеты сапрофитируют на коже, в ротовой полости, зубном налете, лакунах миндалин, верхних дыхательных путях, бронхах, на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, влагалища, анальных складок и т. д.

Термин актиномицеты (устаревшее название лучистые грибки) распространяется в настоящее время на широкий круг грамположительных аэробных и микроаэрофильных бактерий, обладающих способностью к формированию ветвящегося мицелия с характерным спороношением, атакже палочек неправильной формы и кокковидных элементов, которые образуются в результате фрагментации мицелия.

К актиномицетам относятся бактерии родов Actinomyces, Actinomadura, Bifidobacterium, Nocardia, Micromonospora, Rhodococcus, Streptomyces, Tsukamurella и др.

Переходу актиномицетов из сапрофитического в паразитическое состояние способствуют снижение иммунозащитных сил организма, наличие тяжелых инфекционных или соматических заболеваний (хронической пневмонии, гнойного гидраденита, диабета и т. д.), воспалительные заболевания слизистых оболочек полости рта, респираторного и желудочно-кишечного тракта, оперативные вмешательства, длительное применение внутриматочных контрацептивов, переохлаждение, травмы и др.

В таких случаях развивается актиномикоз — хроническое гнойное неконтагиозное заболевание, обусловленное формированием характерных синюшно-красных, а затем багровых инфильтратов плотной консистенции с множественными очагами флюктуации и свищами с гнойным отделяемым в мягких и костных тканях практически любых локализаций. Длительность инкубационного периода может колебаться от 2–3 недель до нескольких лет (от времени инфицирования до развития манифестных форм актиномикоза).

Ведущим в развитии актиномикоза является эндогенный способ, при котором возбудитель проникает в ткани из мест его сапрофитического обитания, чаще всего через пищеварительный тракт и полость рта (кариозные зубы, десневые карманы, крипты миндалин). Наиболее благоприятные условия для внедрения актиномицетов создаются в толстой кишке, вследствие застоя пищевых масс и большей вероятности травматизации стенки. При экзогенном способе возбудители проникают в организм из окружающей среды аэрогенно или при травматических повреждениях кожи и слизистых оболочек.

Распространение актиномицетов из первичного очага поражения происходит контактным путем по подкожной клетчатке и соединительнотканным прослойкам органов и тканей. Возможен также и гематогенный путь при прорыве актиномикотической гранулемы в кровеносный сосуд.

Основными возбудителями актиномикоза являются Actinomyces israelii, A. bovis, Streptomyces albus, Micromonospora monospora; нокардиоза («атипичного актиномикоза») и мицетомы — Nocardia asteroides, N. brasiliensis. Список выявляемых патогенных актиномицетов расширяется. В современной литературе все чаще описываются случаи актиномикоза, вызванного редкими видами: Actinomyces viscosus, A. graevenitzii, A. turicensis, A. radingae, A. meyeri, A. gerencseriae, Propionibacterium propionicum и др.

В возникновении и формировании актиномикотического процесса также существенную роль играют сопутствующие аэробные и анаэробные бактерии. Большинство случаев актиномикоза обусловлены полимикробной флорой. Обычно наряду с актиномицетами выделяют Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Fusobacterium spp., Capnocytophaga spp., Bacteroides spp., представителей семейства Enterobacteriaceae и др. Присоединение гноеродных микроорганизмов обостряет течение актиномикоза, изменяет его клиническую картину, способствует распространению процесса.

Клиническая картина актиномикоза разнообразна, встречается во всех странах в практике врачей различных специальностей (стоматологов, хирургов, дерматологов, гинекологов и др.). Основные локализации — челюстно-лицевая (до 80%), торакальная, абдоминальная, параректальная, мицетома (мадурская стопа). Кроме того, актиномикотические поражения проявляются не только в классическом виде с характерной инфильтрацией тканей, абсцессами и свищами, но и в виде доминирующей патогенной флоры неспецифического воспалительного процесса, осложняющего течение основного заболевания.

Актиномицеты могут играть активную роль в этиологии хронического тонзиллита. Небные миндалины колонизируются актиномицетами при хроническом тонзиллите и в ассоциации с другими бактериями часто провоцируют воспалительные реакции. Вследствие стоматологических процедур может возникнуть актиномикотическая бактеримия полости рта. В 30% случаев от 80% выявленных бактеримий определяется актиномикотическая природа стоматита, этиологическими агентами которого являются сапрофиты ротовой полости — A. viscosus, A. odontolyticus и A. naeslundi. Присоединяясь к местной патогенной флоре, актиномицеты способствуют развитию длительно незаживающего воспалительного процесса при угревой сыпи, трофических язвах, гиперемиях, мацерациях и мокнутиях на коже. Обладая высокой степенью колонизации кишечника, они являются одним из основных агентов дисбактериоза. Обобщая все вышеизложенное, нужно отметить, что бактерии из обширной группы актиномицетов могут фигурировать как участники любых инфекционных и воспалительных проявлений организма человека от дерматита до эндокардита.

Таким образом, актиномикоз, отличающийся многообразием локализаций и клинических проявлений, нужно своевременно диагностировать и возможно эффективно лечить, зная закономерности патогенетического развития, предрасполагающих факторов инфицирования, характеристик возбудителей и методов лечения.

Однако диагностика и лечение заболеваний, связанных с участием актиномицетов, являются предметами единичных специализированных лабораторий и клиник в мире. Трудности в их дифференциальной диагностике служат препятствием широкой известности этих микроорганизмов в клинической практике.

Диагностика актиномикоза

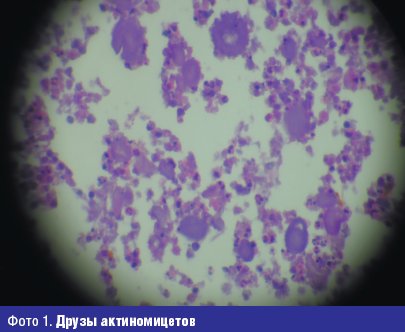

Достоверным признаком актиномикоза является обнаружение характерных актиномикотических друз в виде маленьких желтоватых зерен, напоминающих крупинки песка, в гное из свищей, в биоптатах пораженных тканей. В нативном (не окрашенном) и гистологических препаратах друзы хорошо видны на фоне гнойного детрита в виде лучистых образований с более плотным гомогенно-зернистым центром из тонкого, густо переплетенного мицелия (фото 1). За способность образовывать радиально расположенные нити мицелия, часто с «колбочками» на концах, актиномицеты и были названы в свое время «лучистыми грибами». Ведущее значение в образовании друз — тканевых колоний актиномицетов — имеет ответная реакция макроорганизма на антигены, секретируемые актиномицетами в окружающую среду. Друзообразование способствует замедлению диссеминации возбудителя в пораженном организме, а также локализации патологического процесса. Для актиномикоза характерны специфические тканевые реакции: гранулематозное продуктивное воспаление, лейкоцитарная инфильтрация, микроабсцессы, «ячеистая» структура тканей, специфическая гранулема, окруженная полинуклеарами, гигантскими и плазматическими клетками, лимфоцитами и гистиоцитами.

В организме больных друзы развиваются не на всех этапах заболевания и свойственны не каждой разновидности «лучистого гриба», поэтому их находят не всегда, и отсутствие друз на начальных этапах диагностики не отрицает актиномикоз. Кроме того, эти образования способны спонтанно лизироваться, обызвествляться, деформироваться, кальцинироваться и подвергаться другим дегенеративным изменениям.

Друзы не образуются при нокардиозе. В тканях Nocardia обнаруживается в виде тонких нитей мицелия 0,5–0,8 мкм и палочковидных форм такой же толщины. Благодаря своей кислотоустойчивости Nocardia хорошо окрашивается по Граму–Вейгерту в синий цвет и по Цилю–Нильсену — в красный: все это позволяет проводить дифференциальную диагностику между актиномикозом и нокардиозом, т. к. это диктуется различием методов лечения при этих болезнях.

Важное значение для верификации актиномикоза любых локализаций имеет микробиологическое исследование, которое включает микроскопию и посев патологического материала на питательные среды. Оптимальная температура для роста 35–37°С.

При микроскопии клинического материала и выросших культур, окрашенных по Граму или метиленовой синькой, актиномицеты выглядят как ветвистые нити длиной 10–50 мкм или представлены полиморфными короткими палочками 0,2–1,0×2–5 мкм, часто с булавовидными концами, одиночные, в парах V- и Y-образной конфигураций и в стопках. Грамположительные, но часто окрашивание не типичное, в виде четок.

Многие аэробные актиномицеты хорошо растут на обычных бактериологических средах — мясо-пептонном, триптиказо-соевом, кровяном и сердечно-мозговом агарах. Для выявления микроаэрофильных видов используют тиогликолевую среду. Культуральные признаки актиномицетов весьма разнообразны. На плотных агаровых средах колонии по размерам напоминают бактериальные — диаметром 0,3–0,5 мм. Поверхность колоний может быть плоской, гладкой, бугристой, складчатой, зернистой или мучнистой. Консистенция тестовидная, крошковатая или кожистая. Многие актиномицеты образуют пигменты, придающие колониям самые различные оттенки: сероватые, синеватые, оранжевые, малиновые, зеленоватые, коричневые, черновато-фиолетовые и др.

Клинические аэробные изоляты, например Nocardia asteroids и Streptomyces somaliensis, на богатой питательной среде дают так называемый атипичный рост — плотные кожистые колонии, обычно не опушенные столь типичным для штаммов воздушным мицелием и без спороношения. Для проявления дифференцировки, образования характерных спор и пигментов требуются специальные среды: с коллоидным хитином, почвенным экстрактом или отварами растительных материалов.

В жидкой питательной среде чистые культуры микроаэрофильных актиномицетов образуют взвешенные в субстрате беловатые «комочки». Среда остается прозрачной. При бактериальных примесях — среда мутная, гомогенная.

Описание клинических случаев «нетипичного» актиномикоза

За период 2007 года под нашим наблюдением находилось 25 больных с различными клиническими формами актиномикоза. Среди обследованных пациентов было 12 женщин и 13 мужчин (в возрасте 15–25 лет — 4 человека, 26–35 лет — 4 человека, 36–45 — 2, 46–55 — 5 человек и 56–66 лет — 10 человек).

Помимо «классического» актиномикоза челюстно-лицевой, подмышечной и паховой областей в свищевой стадии нами были диагностированы актиномикотические осложнения различных патологических процессов. Так, например, актиномицеты обнаруживались в вагинальном отделяемом у больной с неспецифическим кольпитом и вульвовагинитом, что серьезно утяжеляло течение основного заболевания, требовало проведения неоднократного курса противовоспалительной терапии. Актиномицеты в диагностически значимом количестве были выявлены при воспалительных процессах в полости рта (в соскобах с зева, миндалин, языка), при отомикозе, при длительно незаживающих мацерациях и гиперемии кожи в перианальной области, со слизистых оболочек ампулы прямой кишки. Присоединение актиномицетов к гноеродной микробиоте трофических язв значительно утяжеляло течение заболевания, осложняло процесс лечения таких больных, замедляя регрессию очагов поражения. У пациентов с угревой болезнью при вскрытии очагов воспаления в себуме нередко обнаруживались актиномицеты, присутствие которых способствовало развитию затяжного течения заболевания.

Под нашим наблюдением находилась больная К., 43 лет с редким случаем первичного актиномикоза кожи мягких тканей паховых областей, свищевая форма.

Больна в течение 1 года, когда появились изменения в паховой области слева вследствие постоянного натирания кожи неудобным нижним бельем. К врачам не обращалась. Ухудшение в декабре 2007 г., когда появились 2 язвы, свищи с гнойным отделяемым. Консультирована дерматологом, который заподозрил неопластический процесс. Обследована онкологом, паразитологом. Диагноз онкологического или паразитарного заболевания установить не удалось. Направлена к микологу с подозрением на глубокий микоз. При осмотре: очаг поражения расположен в левой паховой области размером около 1,7×5 см, функционируют 2 свища со скудным гнойным и сукровичным отделяемым. Больная обследована в микологической лаборатории института им. Е. И. Марциновского ММА им. И. М. Сеченова на актиномикоз и бактериальную инфекцию. В исследуемом патологическом материале при микроскопии препаратов обнаружены актиномицеты, палочки, кокки, лептотрихии. При посеве гнойного отделяемого из свищей на питательные среды получен рост актиномицетов и кокковой флоры.

Диагноз актиномикоза кожи и мягких тканей верифицирован. Больная проходит наблюдение и лечение у миколога.

Больной Н., 24 лет с диагнозом угревая болезнь, актиномикоз (фото 2).

Жалобы на высыпания на коже туловища с детства. Достоверно можно говорить о давности заболевания 10 лет, когда в 14-летнем возрасте был установлен диагноз угревая болезнь. Больной лечился наружными средствами и антибиотиками различных групп с временным эффектом. Общее состояние в настоящее время осложнилось хроническим гастритом. При осмотре: кожа туловища, лица, спины поражены воспалительными элементами (папуло-пустулезная сыпь, открытые и закрытые комедоны), в некоторых местах сливного характера, инфильтрация кожи и мягких тканей. При микроскопическом исследовании себума из элементов угревой сыпи у больного обнаружены кокки и единичные палочки. В посеве из исследуемого материала в условиях микологической лаборатории (фото 3).

Диагноз: угревая болезнь, актиномикоз лица, туловища, спины кожи и мягких тканей вторичного характера, инфильтративная форма в стадии умеренно выраженного обострения. В настоящее время больному проводится лечение микологом в поликлинике института им. Е. И. Марциновского ММА им. И. М. Сеченова.

Лечение

Лечение больных актиномикозом проводится комплексное в различных сочетаниях в зависимости от локализации и клинических проявлений — препаратами йода, антибиотиками, иммунокоррегирующими и общеукрепляющими средствами, актинолизатом, проводят местное лечение мазями, физиотерапевтическими процедурами и хирургическим вмешательством.

Йодистые препараты (до 3 г йодистого калия в день), ранее доминирующие в терапии актиномикоза, в настоящее время могут применяться в комбинации с антибиотиками или рентгенотерапией, как дополнительное средство для размягчения и рассасывания инфильтрата.

Ведущее место в лечении актиномикоза занимают антибиотики. Наиболее часто используются антибактериальные препараты из группы тетрациклинов, пенициллинов, карбопенемов, линкозаминов, аминогликозидов, цефалоспоринов, действующими веществами которых являются гентамицин, амикацин, тобрамицин, линкомицин, левофлоксацин, цефаклор, цефалексин. Хорошо себя зарекомендовали препараты «Панклав», «Флемоксин Солютаб», «Юнидокс Солютаб» и др. Необходим длительный курс антимикробной терапии (от 6 месяцев до 1 года) и высокие дозы препаратов. Традиционная терапия актиномикоза включает внутривенное введение пенициллина в дозе 18–24 миллионов ЕД ежедневно в течение 2–6 недель, с последующим пероральным приемом пенициллина, амоксициллина или ампициллина в течение 6–12 месяцев. В более легких случаях, в частности при шейно-челюстно-лицевом актиномикозе, достаточно менее интенсивного лечения короткими курсами антибактериальной терапии. Имеется опыт эффективного краткосрочного лечения актиномикоза имипенемом в течение 6–10 недель и цефтриаксоном ежедневно в течение 3 недель. Антимикробную терапию продолжают некоторое время после исчезновения симптоматики для предотвращения рецидива.

При лечении актиномикоза также необходимо учитывать присоединяющуюся патогенную микрофлору, которая может проявлять повышенную резистентность к антибиотикам, что объясняется длительным предшествующим применением различных химиопрепаратов. С целью воздействия на сопутствующую флору используют метронидазол (Метрогил, Трихопол, Эфлоран) и клиндамицин (Далацин, Климицин). Хороший противовоспалительный эффект показывает применение сульфаниламидных препаратов (ко-тримоксазол, сульфадиметоксин, сульфакарбамид). При присоединении микотической инфекции назначают противогрибковые препараты: флуконазол, итраконазол, тербинафин, кетоконазол и др.

Иммунокоррегирующие средства. Для коррекции иммунодефицита показан Диуцифон внутрь — по 0,1 г 3 раза в день или внутримышечно в виде 5%-го раствора по 5 мл через день в течение 3–4 недель. По нашему мнению, также хорошо зарекомендовал себя иммунокоррегирующий препарат «Циклоферон» — 2 мл внутримышечно через день, 10 дней.

Общеукрепляющая терапия стимулирует реактивность организма и повышает эффективность иммунотерапии. Дезинтоксикационная терапия проводится внутривенными растворами Гемодеза, 5% раствором глюкозы и др. С целью активации регенерации применяется аутогемотерапия — еженедельно, всего на курс 3–4 переливания. Витамины назначают в среднетерапевтических дозах.

Иммунотерапия Актинолизатом способствует накоплению специфических иммунных тел и улучшает результаты лечения, позволяя снизить объем антибактериальных средств и избежать нежелательных побочных воздействий. Актинолизат вводят внутримышечно 2 раза в неделю по 3 мл, на курс 25 инъекций, курсы повторяют 2–3 раза с интервалом в 1 месяц.

В качестве местной терапии показано мазевое лечение с антибактериальными препаратами указанных групп, промывание свищей растворами антисептиков, препаратами фуранового типа, введение 1%, 2%, 5% спиртового раствора йода, которые способствуют очищению актиномикозных очагов и ликвидации воспалительных явлений.

Физиотерапевтические процедуры. В стадии формирования очага проводят электрофорез кальция хлорида и Димедрола. После вскрытия очагов при остаточных инфильтратах назначают электрофорез йода, Лидазы, флюкторизацию. Ультразвук применяется непосредственно на область очага поражения по общепринятой схеме в течение 12–25 дней (в зависимости от состояния больного и очага поражения) с интервалами в 3–4 месяца.

Хирургическое лечение проводится на фоне консервативной терапии и заключается в радикальном иссечении очагов поражения в пределах видимо здоровых тканей. При невозможности проведения радикальной операции (например, при шейно-челюстно-лицевом актиномикозе) показано вскрытие и дренирование очагов абсцесса.

Код вставки на сайт

«Нетипичный» актиномикоз – микробиологические аспекты и клинические проявления

Одним их таких «двойных» агентов нормобиоты человека являются актиномицеты.

Они широко распространены в окружающей среде: в почве, воде, в том числе в водопроводной и ключевой, в горячих минеральных источниках, на растениях, на каменистых породах и даже в пустынях. В организме человека актиномицеты сапрофитируют на коже, в ротовой полости, зубном налете, лакунах миндалин, верхних дыхательных путях, бронхах, на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, влагалища, анальных складок и т. д.

Термин актиномицеты (устаревшее название лучистые грибки) распространяется в настоящее время на широкий круг грамположительных аэробных и микроаэрофильных бактерий, обладающих способностью к формированию ветвящегося мицелия с характерным спороношением, атакже палочек неправильной формы и кокковидных элементов, которые образуются в результате фрагментации мицелия.

К актиномицетам относятся бактерии родов Actinomyces, Actinomadura, Bifidobacterium, Nocardia, Micromonospora, Rhodococcus, Streptomyces, Tsukamurella и др.

Переходу актиномицетов из сапрофитического в паразитическое состояние способствуют снижение иммунозащитных сил организма, наличие тяжелых инфекционных или соматических заболеваний (хронической пневмонии, гнойного гидраденита, диабета и т. д.), воспалительные заболевания слизистых оболочек полости рта, респираторного и желудочно-кишечного тракта, оперативные вмешательства, длительное применение внутриматочных контрацептивов, переохлаждение, травмы и др.

В таких случаях развивается актиномикоз — хроническое гнойное неконтагиозное заболевание, обусловленное формированием характерных синюшно-красных, а затем багровых инфильтратов плотной консистенции с множественными очагами флюктуации и свищами с гнойным отделяемым в мягких и костных тканях практически любых локализаций. Длительность инкубационного периода может колебаться от 2–3 недель до нескольких лет (от времени инфицирования до развития манифестных форм актиномикоза).

Ведущим в развитии актиномикоза является эндогенный способ, при котором возбудитель проникает в ткани из мест его сапрофитического обитания, чаще всего через пищеварительный тракт и полость рта (кариозные зубы, десневые карманы, крипты миндалин). Наиболее благоприятные условия для внедрения актиномицетов создаются в толстой кишке, вследствие застоя пищевых масс и большей вероятности травматизации стенки. При экзогенном способе возбудители проникают в организм из окружающей среды аэрогенно или при травматических повреждениях кожи и слизистых оболочек.

Распространение актиномицетов из первичного очага поражения происходит контактным путем по подкожной клетчатке и соединительнотканным прослойкам органов и тканей. Возможен также и гематогенный путь при прорыве актиномикотической гранулемы в кровеносный сосуд.

Основными возбудителями актиномикоза являются Actinomyces israelii, A. bovis, Streptomyces albus, Micromonospora monospora; нокардиоза («атипичного актиномикоза») и мицетомы — Nocardia asteroides, N. brasiliensis. Список выявляемых патогенных актиномицетов расширяется. В современной литературе все чаще описываются случаи актиномикоза, вызванного редкими видами: Actinomyces viscosus, A. graevenitzii, A. turicensis, A. radingae, A. meyeri, A. gerencseriae, Propionibacterium propionicum и др.

В возникновении и формировании актиномикотического процесса также существенную роль играют сопутствующие аэробные и анаэробные бактерии. Большинство случаев актиномикоза обусловлены полимикробной флорой. Обычно наряду с актиномицетами выделяют Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Fusobacterium spp., Capnocytophaga spp., Bacteroides spp., представителей семейства Enterobacteriaceae и др. Присоединение гноеродных микроорганизмов обостряет течение актиномикоза, изменяет его клиническую картину, способствует распространению процесса.

Клиническая картина актиномикоза разнообразна, встречается во всех странах в практике врачей различных специальностей (стоматологов, хирургов, дерматологов, гинекологов и др.). Основные локализации — челюстно-лицевая (до 80%), торакальная, абдоминальная, параректальная, мицетома (мадурская стопа). Кроме того, актиномикотические поражения проявляются не только в классическом виде с характерной инфильтрацией тканей, абсцессами и свищами, но и в виде доминирующей патогенной флоры неспецифического воспалительного процесса, осложняющего течение основного заболевания.

Актиномицеты могут играть активную роль в этиологии хронического тонзиллита. Небные миндалины колонизируются актиномицетами при хроническом тонзиллите и в ассоциации с другими бактериями часто провоцируют воспалительные реакции. Вследствие стоматологических процедур может возникнуть актиномикотическая бактеримия полости рта. В 30% случаев от 80% выявленных бактеримий определяется актиномикотическая природа стоматита, этиологическими агентами которого являются сапрофиты ротовой полости — A. viscosus, A. odontolyticus и A. naeslundi. Присоединяясь к местной патогенной флоре, актиномицеты способствуют развитию длительно незаживающего воспалительного процесса при угревой сыпи, трофических язвах, гиперемиях, мацерациях и мокнутиях на коже. Обладая высокой степенью колонизации кишечника, они являются одним из основных агентов дисбактериоза. Обобщая все вышеизложенное, нужно отметить, что бактерии из обширной группы актиномицетов могут фигурировать как участники любых инфекционных и воспалительных проявлений организма человека от дерматита до эндокардита.

Таким образом, актиномикоз, отличающийся многообразием локализаций и клинических проявлений, нужно своевременно диагностировать и возможно эффективно лечить, зная закономерности патогенетического развития, предрасполагающих факторов инфицирования, характеристик возбудителей и методов лечения.

Однако диагностика и лечение заболеваний, связанных с участием актиномицетов, являются предметами единичных специализированных лабораторий и клиник в мире. Трудности в их дифференциальной диагностике служат препятствием широкой известности этих микроорганизмов в клинической практике.

Диагностика актиномикоза

Достоверным признаком актиномикоза является обнаружение характерных актиномикотических друз в виде маленьких желтоватых зерен, напоминающих крупинки песка, в гное из свищей, в биоптатах пораженных тканей. В нативном (не окрашенном) и гистологических препаратах друзы хорошо видны на фоне гнойного детрита в виде лучистых образований с более плотным гомогенно-зернистым центром из тонкого, густо переплетенного мицелия (фото 1). За способность образовывать радиально расположенные нити мицелия, часто с «колбочками» на концах, актиномицеты и были названы в свое время «лучистыми грибами». Ведущее значение в образовании друз — тканевых колоний актиномицетов — имеет ответная реакция макроорганизма на антигены, секретируемые актиномицетами в окружающую среду. Друзообразование способствует замедлению диссеминации возбудителя в пораженном организме, а также локализации патологического процесса. Для актиномикоза характерны специфические тканевые реакции: гранулематозное продуктивное воспаление, лейкоцитарная инфильтрация, микроабсцессы, «ячеистая» структура тканей, специфическая гранулема, окруженная полинуклеарами, гигантскими и плазматическими клетками, лимфоцитами и гистиоцитами.

В организме больных друзы развиваются не на всех этапах заболевания и свойственны не каждой разновидности «лучистого гриба», поэтому их находят не всегда, и отсутствие друз на начальных этапах диагностики не отрицает актиномикоз. Кроме того, эти образования способны спонтанно лизироваться, обызвествляться, деформироваться, кальцинироваться и подвергаться другим дегенеративным изменениям.

Друзы не образуются при нокардиозе. В тканях Nocardia обнаруживается в виде тонких нитей мицелия 0,5–0,8 мкм и палочковидных форм такой же толщины. Благодаря своей кислотоустойчивости Nocardia хорошо окрашивается по Граму–Вейгерту в синий цвет и по Цилю–Нильсену — в красный: все это позволяет проводить дифференциальную диагностику между актиномикозом и нокардиозом, т. к. это диктуется различием методов лечения при этих болезнях.

Важное значение для верификации актиномикоза любых локализаций имеет микробиологическое исследование, которое включает микроскопию и посев патологического материала на питательные среды. Оптимальная температура для роста 35–37°С.

При микроскопии клинического материала и выросших культур, окрашенных по Граму или метиленовой синькой, актиномицеты выглядят как ветвистые нити длиной 10–50 мкм или представлены полиморфными короткими палочками 0,2–1,0×2–5 мкм, часто с булавовидными концами, одиночные, в парах V- и Y-образной конфигураций и в стопках. Грамположительные, но часто окрашивание не типичное, в виде четок.

Многие аэробные актиномицеты хорошо растут на обычных бактериологических средах — мясо-пептонном, триптиказо-соевом, кровяном и сердечно-мозговом агарах. Для выявления микроаэрофильных видов используют тиогликолевую среду. Культуральные признаки актиномицетов весьма разнообразны. На плотных агаровых средах колонии по размерам напоминают бактериальные — диаметром 0,3–0,5 мм. Поверхность колоний может быть плоской, гладкой, бугристой, складчатой, зернистой или мучнистой. Консистенция тестовидная, крошковатая или кожистая. Многие актиномицеты образуют пигменты, придающие колониям самые различные оттенки: сероватые, синеватые, оранжевые, малиновые, зеленоватые, коричневые, черновато-фиолетовые и др.

Клинические аэробные изоляты, например Nocardia asteroids и Streptomyces somaliensis, на богатой питательной среде дают так называемый атипичный рост — плотные кожистые колонии, обычно не опушенные столь типичным для штаммов воздушным мицелием и без спороношения. Для проявления дифференцировки, образования характерных спор и пигментов требуются специальные среды: с коллоидным хитином, почвенным экстрактом или отварами растительных материалов.

В жидкой питательной среде чистые культуры микроаэрофильных актиномицетов образуют взвешенные в субстрате беловатые «комочки». Среда остается прозрачной. При бактериальных примесях — среда мутная, гомогенная.

Описание клинических случаев «нетипичного» актиномикоза

За период 2007 года под нашим наблюдением находилось 25 больных с различными клиническими формами актиномикоза. Среди обследованных пациентов было 12 женщин и 13 мужчин (в возрасте 15–25 лет — 4 человека, 26–35 лет — 4 человека, 36–45 — 2, 46–55 — 5 человек и 56–66 лет — 10 человек).

Помимо «классического» актиномикоза челюстно-лицевой, подмышечной и паховой областей в свищевой стадии нами были диагностированы актиномикотические осложнения различных патологических процессов. Так, например, актиномицеты обнаруживались в вагинальном отделяемом у больной с неспецифическим кольпитом и вульвовагинитом, что серьезно утяжеляло течение основного заболевания, требовало проведения неоднократного курса противовоспалительной терапии. Актиномицеты в диагностически значимом количестве были выявлены при воспалительных процессах в полости рта (в соскобах с зева, миндалин, языка), при отомикозе, при длительно незаживающих мацерациях и гиперемии кожи в перианальной области, со слизистых оболочек ампулы прямой кишки. Присоединение актиномицетов к гноеродной микробиоте трофических язв значительно утяжеляло течение заболевания, осложняло процесс лечения таких больных, замедляя регрессию очагов поражения. У пациентов с угревой болезнью при вскрытии очагов воспаления в себуме нередко обнаруживались актиномицеты, присутствие которых способствовало развитию затяжного течения заболевания.

Под нашим наблюдением находилась больная К., 43 лет с редким случаем первичного актиномикоза кожи мягких тканей паховых областей, свищевая форма.

Больна в течение 1 года, когда появились изменения в паховой области слева вследствие постоянного натирания кожи неудобным нижним бельем. К врачам не обращалась. Ухудшение в декабре 2007 г., когда появились 2 язвы, свищи с гнойным отделяемым. Консультирована дерматологом, который заподозрил неопластический процесс. Обследована онкологом, паразитологом. Диагноз онкологического или паразитарного заболевания установить не удалось. Направлена к микологу с подозрением на глубокий микоз. При осмотре: очаг поражения расположен в левой паховой области размером около 1,7×5 см, функционируют 2 свища со скудным гнойным и сукровичным отделяемым. Больная обследована в микологической лаборатории института им. Е. И. Марциновского ММА им. И. М. Сеченова на актиномикоз и бактериальную инфекцию. В исследуемом патологическом материале при микроскопии препаратов обнаружены актиномицеты, палочки, кокки, лептотрихии. При посеве гнойного отделяемого из свищей на питательные среды получен рост актиномицетов и кокковой флоры.

Диагноз актиномикоза кожи и мягких тканей верифицирован. Больная проходит наблюдение и лечение у миколога.

Больной Н., 24 лет с диагнозом угревая болезнь, актиномикоз (фото 2).

Жалобы на высыпания на коже туловища с детства. Достоверно можно говорить о давности заболевания 10 лет, когда в 14-летнем возрасте был установлен диагноз угревая болезнь. Больной лечился наружными средствами и антибиотиками различных групп с временным эффектом. Общее состояние в настоящее время осложнилось хроническим гастритом. При осмотре: кожа туловища, лица, спины поражены воспалительными элементами (папуло-пустулезная сыпь, открытые и закрытые комедоны), в некоторых местах сливного характера, инфильтрация кожи и мягких тканей. При микроскопическом исследовании себума из элементов угревой сыпи у больного обнаружены кокки и единичные палочки. В посеве из исследуемого материала в условиях микологической лаборатории (фото 3).

Диагноз: угревая болезнь, актиномикоз лица, туловища, спины кожи и мягких тканей вторичного характера, инфильтративная форма в стадии умеренно выраженного обострения. В настоящее время больному проводится лечение микологом в поликлинике института им. Е. И. Марциновского ММА им. И. М. Сеченова.

Лечение

Лечение больных актиномикозом проводится комплексное в различных сочетаниях в зависимости от локализации и клинических проявлений — препаратами йода, антибиотиками, иммунокоррегирующими и общеукрепляющими средствами, актинолизатом, проводят местное лечение мазями, физиотерапевтическими процедурами и хирургическим вмешательством.

Йодистые препараты (до 3 г йодистого калия в день), ранее доминирующие в терапии актиномикоза, в настоящее время могут применяться в комбинации с антибиотиками или рентгенотерапией, как дополнительное средство для размягчения и рассасывания инфильтрата.

Ведущее место в лечении актиномикоза занимают антибиотики. Наиболее часто используются антибактериальные препараты из группы тетрациклинов, пенициллинов, карбопенемов, линкозаминов, аминогликозидов, цефалоспоринов, действующими веществами которых являются гентамицин, амикацин, тобрамицин, линкомицин, левофлоксацин, цефаклор, цефалексин. Хорошо себя зарекомендовали препараты «Панклав», «Флемоксин Солютаб», «Юнидокс Солютаб» и др. Необходим длительный курс антимикробной терапии (от 6 месяцев до 1 года) и высокие дозы препаратов. Традиционная терапия актиномикоза включает внутривенное введение пенициллина в дозе 18–24 миллионов ЕД ежедневно в течение 2–6 недель, с последующим пероральным приемом пенициллина, амоксициллина или ампициллина в течение 6–12 месяцев. В более легких случаях, в частности при шейно-челюстно-лицевом актиномикозе, достаточно менее интенсивного лечения короткими курсами антибактериальной терапии. Имеется опыт эффективного краткосрочного лечения актиномикоза имипенемом в течение 6–10 недель и цефтриаксоном ежедневно в течение 3 недель. Антимикробную терапию продолжают некоторое время после исчезновения симптоматики для предотвращения рецидива.

При лечении актиномикоза также необходимо учитывать присоединяющуюся патогенную микрофлору, которая может проявлять повышенную резистентность к антибиотикам, что объясняется длительным предшествующим применением различных химиопрепаратов. С целью воздействия на сопутствующую флору используют метронидазол (Метрогил, Трихопол, Эфлоран) и клиндамицин (Далацин, Климицин). Хороший противовоспалительный эффект показывает применение сульфаниламидных препаратов (ко-тримоксазол, сульфадиметоксин, сульфакарбамид). При присоединении микотической инфекции назначают противогрибковые препараты: флуконазол, итраконазол, тербинафин, кетоконазол и др.

Иммунокоррегирующие средства. Для коррекции иммунодефицита показан Диуцифон внутрь — по 0,1 г 3 раза в день или внутримышечно в виде 5%-го раствора по 5 мл через день в течение 3–4 недель. По нашему мнению, также хорошо зарекомендовал себя иммунокоррегирующий препарат «Циклоферон» — 2 мл внутримышечно через день, 10 дней.

Общеукрепляющая терапия стимулирует реактивность организма и повышает эффективность иммунотерапии. Дезинтоксикационная терапия проводится внутривенными растворами Гемодеза, 5% раствором глюкозы и др. С целью активации регенерации применяется аутогемотерапия — еженедельно, всего на курс 3–4 переливания. Витамины назначают в среднетерапевтических дозах.

Иммунотерапия Актинолизатом способствует накоплению специфических иммунных тел и улучшает результаты лечения, позволяя снизить объем антибактериальных средств и избежать нежелательных побочных воздействий. Актинолизат вводят внутримышечно 2 раза в неделю по 3 мл, на курс 25 инъекций, курсы повторяют 2–3 раза с интервалом в 1 месяц.

В качестве местной терапии показано мазевое лечение с антибактериальными препаратами указанных групп, промывание свищей растворами антисептиков, препаратами фуранового типа, введение 1%, 2%, 5% спиртового раствора йода, которые способствуют очищению актиномикозных очагов и ликвидации воспалительных явлений.

Физиотерапевтические процедуры. В стадии формирования очага проводят электрофорез кальция хлорида и Димедрола. После вскрытия очагов при остаточных инфильтратах назначают электрофорез йода, Лидазы, флюкторизацию. Ультразвук применяется непосредственно на область очага поражения по общепринятой схеме в течение 12–25 дней (в зависимости от состояния больного и очага поражения) с интервалами в 3–4 месяца.

Хирургическое лечение проводится на фоне консервативной терапии и заключается в радикальном иссечении очагов поражения в пределах видимо здоровых тканей. При невозможности проведения радикальной операции (например, при шейно-челюстно-лицевом актиномикозе) показано вскрытие и дренирование очагов абсцесса.