что такое ложные ребра

Что такое ложные ребра

Грудная клетка

Вести счет ребрам следует сверху вниз, начиная со вторых, передние концы которых всегда соответствуют грудинному углу, образованному рукояткой и телом грудины.

Начиная от 1-го до 7-го ребра длина ребер постепенно увеличивается. 7-е ребро является чаще всего наиболее длинным. С 8-го до 12-го ребра укорачиваются. Длина 12-го ребра колеблется в весьма широких пределах. 12-е ребро может совсем отсутствовать, в связи с чем укорачивается грудная клетка.

Ребра, соединяясь спереди с грудиной, а сзади с позвоночником, дугообразно охватывают грудную полость. Дугообразный изгиб ребер, а также их неодинаковая длина в разных отделах груди сообщают грудной клетке бочкообразную форму.

Различают изгибы ребер по поверхности и по краю. По поверхности ребра имеют вышеупомянутый дугообразный изгиб. Наибольший изгиб по поверхности имеют 1-е и 2-е ребра, ограничивающие верхние, наиболее суженные отделы грудной клетки. Книзу, вплоть до 12-го ребра, изгиб ребер по поверхности постепенно уменьшается, дуги их уплощаются, одновременно расширяются нижние отделы грудной клетки. Грудная клетка в итоге принимает конусовидную форму.

Грудная клетка детей характеризуется более горизонтальным положением ребер, в связи с этим она более выпукла спереди, чем грудная клетка взрослых. Указанная возрастная особенность изгиба ребер по краю объясняет нам высокое положение грудины у детей; яремная вырезка грудины соответствует у них по положению остистому отростку 7-го шейного позвонка. У взрослых же яремная вырезка находится на уровне 2-го грудного позвонка.

Вращение ребер в большей степени происходит в передних, грудинных частях ребер. Поэтому грудинные концы ребер отчасти повернуты внутрь. Степень вращения отдельных ребер также неодинакова. Блуждающие ребра почти не повернуты. Чем выше лежат ребра, тем они вращаются сильнее. Больше других вращается 1-е ребро, которое в итоге этого процесса почти полностью повернулось своей наружной поверхностью вверх, а внутренней вниз.

Индивидуальные изменения формы грудной клетки имеют в основе стойкие колебания формы и положения ребер. Различают высокую, плоскую, узкую и бочковидную грудную клетку.

В каждом ребре различают костную и дополняющую ее спереди хрящевую части; хрящевая часть ребра соединяется с грудиной. Хрящи верхних ребер идут в том же направлении, что и костные части, у нижних ребер они образуют изгибы.

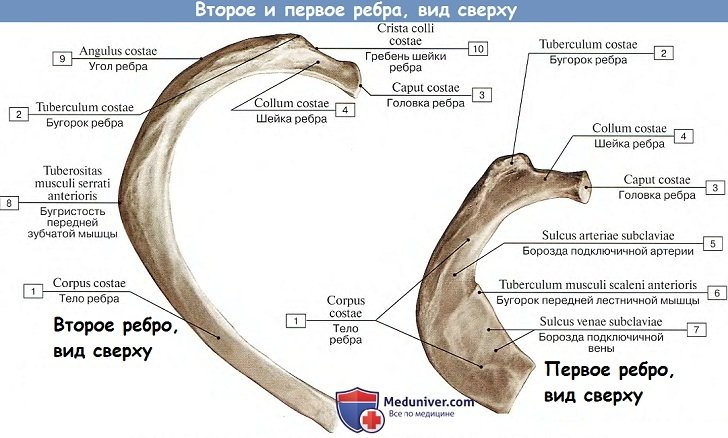

Первое ребро, незначительное по величине, отличается рядом особенностей.

Тогда как все остальные ребра имеют наружную и внутреннюю поверхности, оно имеет, как пояснялось выше, верхнюю и нижнюю. На верхней поверхности 1-го ребра на месте прикрепления переднего лестничного мускула, идущего из области шеи, образуется так называемый лестничный бугорок.

Тело грудины более изменчиво по своим размерам и форме. Обычно более короткое у женщин, оно чаще всего расширяется в нижней своей части. Боковые края тела имеют вырезки для 2-7-го ребер. Вырезки для второй пары ребер располагаются на месте соединения рукоятки с телом. Ниже следуют вырезки для остальных истинных ребер.

Рукоятка переходит в тело чаще всего под углом; этот грудинный угол обращен своей вершиной вперед, часто он бывает заметен на теле как поперечный валик.

Грудинный угол увеличивается при вдохе и несколько уменьшается при выдохе. Колебания угла при дыхательных движениях достигают у мужчин 14°, у женщин они несколько меньше.

Все три части грудины соединены друг с другом хрящевыми сращениями. Последние к старческому возрасту окостеневают.

Особое значение для пластической формы грудной клетки приобретает положение грудины. Она расположена не вертикально, а наклонно, выдаваясь вперед нижней своей частью.

Нижний конец грудины образует с горизонтальной плоскостью угол в 70-75°, открывающийся назад. У женщин грудина лежит более отвесно, соответственно увеличивается и образуемый угол. Положение грудины в целом ясно определяется при проекции ее на позвоночник. Горизонтальная плоскость, проведенная через верхний край грудины, проходит по средней или нижней части тела 2-го грудного позвонка. Горизонтальная плоскость, проведенная через нижний край грудины, проходит по 10-му грудному позвонку.

Длина грудины до мечевидного отростка приблизительно равна длине ключицы, длине позвоночного края лопатки и длине кисти, взятой без концевой фаланги среднего пальца.

Во-вторых, соединение ребра с позвонком совершается между бугорком ребра и поперечным отростком позвонка. Суставные площадки костей в этих реберно-поперечных суставах имеют характерный цилиндрический изгиб, что придает производимым движениям закономерный характер. Оба сустава функционируют всегда совместно, образуя комбинированное позвоночно-реберное сочленение. Однако ведущую роль играют реберно-поперечные суставы. Они определяют направление движений ребер и положение общей оси их вращения.

Все эти особенности изменяют пластическую форму грудной клетки в отдельные фазы дыхательных движений.

Анализ дыхательных движений ребер затрудняется тем, что передние хрящевые отделы их обладают самостоятельными движениями. Таким образом, движения ребер являются суммированными. При вдохе изменяются углы между костной и хрящевой частями ребер, а также между хрящами и грудиной. Кроме того, в этой фазе дыхания реберные хрящи отчасти закручиваются вокруг продольных осей. Выдох совершается почти пассивно за счет раскручивания эластичных хрящей.

Передние хрящевые отделы ребер соединяются с грудиной по-разному. Хрящ 1-го ребра сращен с принадлежащей ему вырезкой на рукоятке грудины. Грудино-реберные соединения 2-7-го ребер образуют с грудиной суставы, укрепленные со всех сторон крепкими связками. Передние концы 8-го, 9-го и 10-го ребер не достигают грудины, а соединяются каждый с хрящом вышележащего ребра при помощи соединительнотканного сращения. Вследствие этого с каждой стороны образуется реберная дуга, ограничивающая открытый книзу надчревный угол.

Размеры и общая форма грудной клетки подвержены значительным колебаниям в зависимости от влияний целого ряда факторов. Среди последних особое значение приобретают возраст, профессия, условия жизни и т. д.

Килевидная и конусовидная форма грудной клетки, находящейся в утробном развитии, с возрастом все более и более уплощается спереди и сзади. Эта форма может приближаться к уплощенному конусу или же походить на уплощенную бочку или яйцо. Грудная клетка может быть узкой, длинной и плоской.

Грудная клетка человека, перенесшего в детстве рахит, может ненормально выдаваться вперед (килевидная грудь).

Весьма существенны половые различия формы грудной клетки. У мужчин размеры ее несколько больше, чем у женщин, и форма более приближается к конусовидной. У женщин грудная клетка закругленнее, и разница в размерах ее верхнего и нижнего отверстий не так велика.

Наибольшая длина окружности грудной клетки взрослых на уровне 8-го ребра достигает 80-84 см. Длина окружности груди по отношению к росту претерпевает незначительные возрастные изменения. Так, у новорожденного окружность груди на 9 см превышает длину полуроста. В десять лет она превосходит эту длину только на 4 см, а с четырнадцати-пятнадцати лет окружность груди уже равна полуросту; это соотношение удерживается в дальнейшем как постоянное.

Плечевой сустав и оба сустава ключицы объединяются в один нераздельный механизм, грудо-плечевой аппарат. Рука совершает значительно более широкие движения, чем это допускает только один плечевой сустав. Каждое перемещение лопатки или ключицы сопровождается соответствующим движением руки; изолированных движений плечевого пояса, без участия свободной верхней конечности, не существует.

Функциональной связью грудной клетки с плечевым поясом объясняется расположение находящихся здесь мышц. На груди лежат и некоторые мышцы плечевого пояса и ряд мышц свободной верхней конечности, прикрепляющихся к плечевой кости и участвующих в движениях последней в плечевом суставе.

Ниже анатомической шейки находятся два бугра, служащие местом прикрепления мышц плечевого пояса. Один их них, более крупный, направлен в наружную сторону, это большой бугорок. Он имеет три небольшие площадки для прикрепления мышц. Второй, меньшего размера, обращен вперед и служит местом прикрепления только одного мускула. Этот малый бугорок отделен от большого вертикально расположенной межбугорковой бороздой, в которой помещается сухожилие длинной головки двуглавого мускула плеча.

Верхний конец плечевой кости, суживаясь, переходит в ее тело. Место перехода, расположенное непосредственно под ;бугорками, получило название хирургической шейки, так как часто является местом переломов плечевой кости. Тело плечевой кости в верхних отделах округло и имеет ясно выраженный мышечный рельеф. Борозду проходящего здесь двуглавого мускула ограничивают с обеих сторон два гребешка, являющиеся продолжениями большого и малого бугорков. Гребень большого бугра обычно более развит, к нему прикрепляется большой грудной мускул. Слабее выражен лежащий впереди гребень малого бугра, к которому прикрепляются широчайший мускул спины и большой круглый мускул плечевого пояса. Примерно на середине плечевой кости имеется бугристость. К ней прикрепляется дельтовидный мускул. Ниже этой бугристости тело плечевой кости приобретает призматическую форму.

Некоторые части Плечевой кости имеют большое пластическое значение. К таким в первую очередь относится большой бугорок. Характерная форма этого бугорка обрисовывается на плечах у худощавых людей и особенно у детей.

Не меньшее значение имеют мыщелки плечевой кости, положение которых можно определить на поверхности тела. Более крупный внутренний мыщелок хорошо виден у худощавых и легко прощупывается у полных людей вблизи локтевого сустава. Менее выступающий наружный мыщелок скрыт в массе мышц разгибателей предплечья, берущих от него начало. Когда рука разгибается, наружный мыщелок обозначается в виде ямки на кожных покровах руки.

Когда рука бывает опущена, плечевая кость располагается не строго вертикально, а слегка отклоняется к туловищу. Кости же предплечья несколько отклоняются в противоположном направлении. Таким образом, на уровне локтя плечевая кость и предплечье образуют тупой угол, равный в среднем 168-170°.

Плечевой сустав. Плечевая кость участвует в образовании плечевого сустава, наиболее типичного шаровидного сустава нашего тела, отличающегося особой подвижностью. Головка кости, покрытая хрящом, одной третью еврей поверхности входит в суставную впадину лопатки. Суставная сумка, в которой заключен сустав, широка и не сильно натянута. Начинаясь от краев суставной губы, сумка прикрепляется к анатомической шейке плечевой кости. Надсуставная бугристость, служащая местом начала сухожилия длинной головки двуглавого мускула плеча, покрывается сумкой и включается в сустав. Таким образом, и само сухожилие, проходящее в межбугорковой борозде и огибающее головку плечевой кости, лежит в полости плечевого сустава. Эта особенность отличает плечевой сустав от всех других сочленений нашего тела. Шаровидный плечевой сустав осуществляет движения вокруг трех осей. Вокруг фронтальной оси рука движется в плечевом суставе вперед и назад, следовательно, сгибается и разгибается; вокруг сагиттальной оси совершается отведение и приведение руки и, наконец, вокруг вертикальной оси происходит вращение руки внутрь и наружу.

Однако указанные движения в плечевом суставе до известной степени ограничены в своем размахе. Так, например, поднять руку выше горизонтали (выше 90°) в плечевом суставе невозможно ни в одном направлении. В этом можно легко убедиться, если придержать другой рукой нижний угол лопатки. Как только поднимаемая рука переходит горизонталь, свободная рука отметит смещение нижнего угла лопатки, указывающее на вращение последней в суставах плечевого пояса. Ограничивают движения руки наиболее короткие отделы суставной сумки, клювовидный и акромиальный отростки лопатки, а также крепкая клювовидно-акромиальная связка.

Эти образования, нависающие над плечевым суставом, получили название свода плечевого сустава. При отведении или сгибании руки до уровня горизонтали бугорки плечевой кости упираются в этот свод. Тем самым исключается возможность дальнейших движений в плечевом суставе. Если все же они совершаются, то производятся в обоих суставах ключицы, при этом лопатка поворачивается вокруг конца последней, нижний угол лопатки смещается в наружную сторону, а наружный с суставной впадиной выносится наверх. Таким образом рука поднимается и выше горизонтали.

Во время подобных движений руки, совершаемых вместе с плечевым поясом, изменяется положение костных элементов последнего, особенно лопатки. На теле видно, как позвоночный край лопатки приближается к позвоночнику своим верхним концом, в то время как нижний конец, наоборот, от него удаляется.

Все вышеизложенное указывает на то, что рука кроме движений в плечевом суставе располагает еще добавочными движениями, производимыми в грудино-ключичном и в ключично-акромиальном суставах. Вот почему ключица и ее суставы хорошо развиты только у животных, обладающих большой подвижностью передних конечностей. У животных же, у которых передние конечности служат только для передвижения тела и совершают простые маятникообразные движения, ключицы либо недоразвиты, либо совершенно отсутствуют (у жвачных).

Что такое ложные ребра

Ребер на каждой стороне 12. Все они своими задними концами соединяются с телами грудных позвонков. Передними концами 7 верхних ребер соединяются непосредственно с грудиной. Это истинные ребра, costae verae. Три следующих ребра (VIII, IX и X), присоединяющиеся своими хрящами не к грудине, а к хрящу предыдущего ребра, называются ложными ребрами, costae spuriae. Ребра XI и XII передними концами лежат свободно — колеблющиеся ребра, costae fluctuantes.

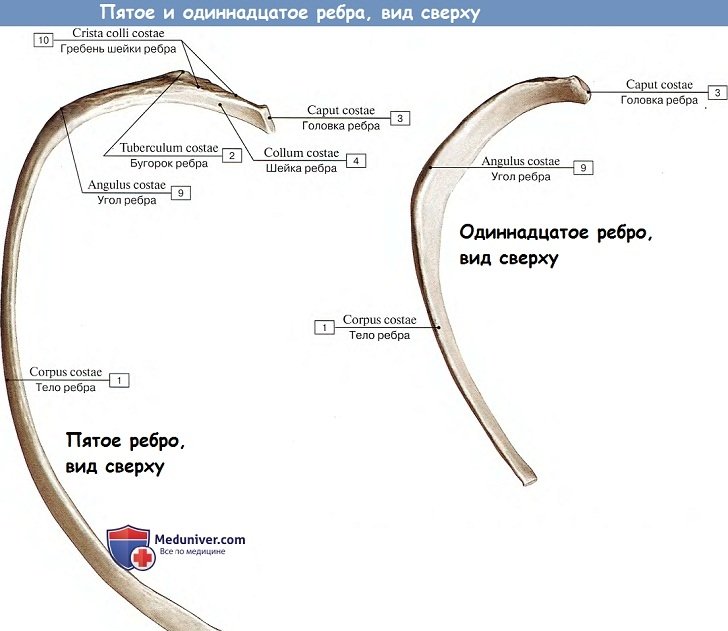

Ребра, costae, представляют узкие изогнутые пластинки, состоящие в своей задней, наиболее длинной, части из кости, os costale, относящейся к длинным губчатым костям, а в передней, более короткой, из хряща, cartilago costalis. На каждом костном ребре различают задний и передний концы, а между ними тело ребра, corpus costae. Задний конец имеет утолщение, головку ребра, caput costae, с суставной поверхностью, разделенной гребешком, посредством которой ребро сочленяется с телами позвонков.

У I, XI и XII ребер суставная поверхность гребешком не разделяется. За головкой следует суженная часть — шейка ребра, collum costae, на верхнем краю которой проходит продольный гребешок, crista colli costae, отсутствующий у I и последнего ребра. У места перехода шейки в тело ребра находится бугорок ребра, tuberculum costae, с суставной поверхностью для сочленения с суставной поверхностью поперечного отростка соответствующего позвонка. На XI и XII ребрах бугорок отсутствует, так как эти ребра не сочленяются с поперечными отростками последних грудных позвонков.

Видео урок №1 анатомии первого ребра

Латерально от бугорка ребра изгиб ребра резко изменяется, и на этом месте на теле ребра сзади находится угол ребра, angulus costae. У I ребра angulus costae совпадает с бугорком, а на остальных ребрах расстояние между бугорком и реберным углом увеличивается до XI ребра, а на XII угол исчезает. На внутренней поверхности средних ребер вдоль нижнего края имеется борозда, sulcus costae, по которой проходят межреберные сосуды.

На верхней поверхности I ребра замечается практически важный бугорок, tuberculum m. scaleni anterioris, служащий местом прикрепления передней лестничной мышцы, m. scalenus anterior. Тотчас позади этого бугорка можно видеть небольшую борозду, sulcus a. subcldviae, в которую ложится подключичная артерия, перегибаясь через I ребро. Впереди бугорка находится другая, более плоская борозда для подключичной вены, sulcus v. subclaviae.

У взрослых на передних рентгенограммах ясно видны все 12 пар ребер, при этом передние части ребер наслаиваются на задние, пересекаясь между собой. Чтобы разобраться в этих наслоениях, надо иметь в виду, что задние части ребер связаны с позвоночным столбом и расположены косо — вниз и латерально. Передние части наклонены вниз, но в обратном направлении — медиально. Вследствие перехода костной ткани в хрящевую тени передних концов ребер как бы обрываются. На рентгенограммах заметны головки и шейки ребер, накладывающиеся на тело, и поперечные отростки соответствующих им позвонков. Около поперечных отростков видны также бугорки ребер и их сочленения.

Из вариантов развития ребер большое практическое значение имеют так называемые добавочные ребра (VII шейное ребро и I поясничное); XII пара ребер как образование рудиментарное варьирует сильнее других ребер. Различаются две формы XII ребер: саблеобразная, при которой длинное ребро наклонено вниз, и стилетообразная, когда маленькое короткое ребро расположено горизонтально. XII ребро может отсутствовать.

Видео урок №2 анатомии ребра

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 21.07.2021

Шейные ребра

В период первичной сегментации мезенхимы у эмбрионов человека имеется 29 пар ребер. В дальнейшем развиваются только 12 грудных пар, а остальные подвергаются обратному развитию. Шейные ребра как аномалия развития формируются вследствие нарушения процессов редукции их зачатков. Поскольку процессы обратного развития шейных ребер происходят постепенно, от краниального отдела к каудальному, они наблюдаются преимущественно на Cvi-Cvn.

Патогенез (что происходит?) во время Шейных ребер:

Согласно G. Gruber, различают истинные и ложные шейные ребра. Истинное шейное ребро представлено головкой, шейкой, телом и соединяется с поперечным отростком реберно-позвоночным суставом. При ложных шейных ребрах отмечается сочленение тела ребра с поперечным отростком в виде синдесмоза или синостоза.

Различают также полные и неполные шейные ребра. Полные шейные ребра внешне напоминают настоящее ребро и при локализации на С V I I соединяются с I грудным ребром посредством тяжа, синдесмоза или синостоза. Неполное шейное ребро свободно заканчивается в мягких тканях, и в редких случаях конец его соединяется с I грудным ребром посредством фиброзного тяжа. Шейные ребра необходимо отличать от гипертрофированных поперечных отростков шейных позвонков.

При значительных размерах шейные ребра меняют анатомию шеи. Плечевое сплетение концов неполного ребра или фиброзным тяжем смещается кпереди, а при наличии полного ребра располагается над ним. Подключичная артерия вместе с плечевым сплетением может смещаться кпереди. При полном шейном ребре подключичная артерия располагается над ним, поэтому длина артерии и угол ее изгиба над дополнительным шейным ребром увеличиваются.

Передняя и средняя лестничные мышцы прикрепляются либо к шейному ребру, либо к I ребру, либо к обоим. В ряде случаев отмечаются сужение межлестничного промежутка, наличие множества тяжей в этой области. Задняя лестничная мышца прикрепляется ко II ребру.

Шейные ребра встречаются в равной степени одинаково с одной или обеих сторон, значительно чаще у женщин, чем у мужчин, приблизительно 85:15.

Симптомы Шейных ребер:

Клиническая картина заболевания определяется количеством ребер, их длиной и отношением к сосудисто-нервному пучку. Более чем у 90% больных отмечается бессимптомное течение, и шейные ребра обнаруживают как находку при рентгенологическом обследовании больных. Иногда в надключичной области видны контурирующиеся под кожей концы шейных ребер. В этих случаях пальпируется безболезненное или умеренно болезненное опухолевидное образование костной консистенции. Внешний вид больного при множественных шейных ребрах описан В. П. Мануйловым: шея утолщена, имеет конусообразный (тюленеподобный) вид, плечи опущены и представляют собой как бы продолжение шеи.

У преобладающего большинства больных плечевое сплетение и подключичная артерия в межлестничном промежутке располагаются свободно, а у менее чем 10% больных происходит сдавление сосудисто-нервного пучка шейным ребром или фиброзным тяжем. В этих случаях развивается так называемый компрессионный синдром. Вторичную, но не менее важную роль в развитии компрессионного синдрома играют гипертрофия и спазм передней лестничной мышцы. На основании клинических наблюдений установлено, что при полных шейных ребрах преобладают симптомы нарушения кровообращения в конечности вследствие сдавления подключичной артерии, а при неполных ребрах преобладает неврологическая симптоматика. В большинстве наблюдений встречается сочетание неврологических и сосудистых нарушений.

Нарушения кровообращения бывают связаны с нарушением кровотока в подключичной артерии и ее ветвях и могут варьировать от умеренного снижения пульсовой волны на лучевой артерии до гангрены конечности. Вследствие давления ребра на подключичную артерию могут развиваться разнообразные патологические изменения. При постоянном давлении ребра на сосудистую стенку отмечается травматическое ее повреждение с развитием атероматозных изменений сосудистой стенки. Нарушение трофики сосудистой стенки и органические изменения являются предрасполагающим фактором к развитию тромбоза подключичной артерии. В ряде случаев в результате раздражения симпатических стволов происходят спазм vasa vasorum, их тромбоз, что приводит к нарушению трофики сосудистой стенки на значительном протяжении и развитию веретенообразной аневризмы в дистальной трети подключичной артерии.

При сдавлении подключичной артерии различной степени больные не могут работать с поднятыми руками, поднимать тяжести, водить машину. Органические изменения подключичной артерии и ее терминальных отделов проявляются в виде отека, цианоза конечности, гангрены пальцев.

Раздражение стволов и нарушение функции вегетативной нервной системы проявляются преимущественно вазомоторными нарушениями. Кожа холодная, повышено потоотделение. На стороне поражения часто встречается симптом Бернара-Горнера.

Adson описал тест для выявления сдавления подключичной артерии. Больной сидя делает глубокий вдох, поднимает подбородок и поворачивает голову в сторону поражения. Руки держит на коленях. Снижение пульса, изменение давления являются патогномоничными признаками сдавления артерии.

Шейные ребра и гипертрофированные поперечные отростки могут быть причиной развития синдрома лестничной мышцы, при котором происходит сдавление в межлестничном промежутке подключичной артерии, плечевого сплетения, волокон вегетативной нервной системы, идущих в составе плечевого сплетения и расположенных вокруг подключичной артерии.

Лечение Шейных ребер:

В более чем 90% случаев шейные ребра являются рентгенологической находкой и какого-либо специального метода лечения не требуют. В сомнительных случаях, а также при появлении клиники синдрома передней лестничной мышцы проводят консервативное лечение, которое включает создание покоя шее, надплечыо, верхней конечности, улучшение кровообращения, снятия спазма лестничной мышцы, терапию, направленную на рассасывание Рубцовых тканей. Благоприятный эффект может быть получен от инфильтрации новокаином места прикрепления передней лестничной мышцы, а также новокаиновой блокады шей-но-грудного (звездчатого) узла.

Для иммобилизации применяют воротник Шанца, мягкие повязки, фиксирующие верхнюю конечность. Назначают сосудорасширяющие средства (дибазол, никошпан, компламин), физиотерапевтическое лечение (электрофорез новокаина, лидазы, йодида калия), массаж, лечебную гимнастику.

При наличии симптомов, вызванных сдавлением сосудисто-нервного пучка шейными ребрами, эффект от консервативного лечения сомнительный.

Хирургическое лечение. Показанием для резекции рентгенологически идентифицированного дополнительного шейного ребра являются признаки сдавления сосудисто-нервного пучка при положительном сосудистом тесте Адсона. Шейное ребро удаляют из переднего или заднего доступов.

Удаление дополнительного шейного ребра из переднего доступа. Проводят разрез мягких тканей на 2 см выше ключицы и параллельно ей длиной 10 см. Пересекают латеральную головку грудино-ключично-сосцевидной мышцы, рассекают лопаточно-подъязычную мышцу. Обнажают переднюю лестничную мышцу и проходящий над ней диафрагмальный нерв. Нерв и медиальную головку грудино-ключично-сосцевидной мышцы отводят кнутри, а плечевое сплетение отводят кнаружи. Перевязывают, а затем пересекают поперечную артерию шеи и надлопаточную артерию. Далее поднимают зондом и пересекают переднюю лестничную мышцу, в результате обнажают лежащую под ней подключичную артерию. Артерию резиновой полоской отводят кпереди и книзу, после чего обнажают I ребро и сросшееся с ним или только соприкасающееся дополнительное шейное ребро. Дополнительное шейное ребро удаляют частями вместе с надкостницей щипцами Люэра. Рану послойно зашивают.

Удаление дополнительного шейного ребра из заднего доступа. Больной лежит на животе. Проводят пара-вертебральный разрез длиной 10 см на 2 см латеральнее остистых отростков. На уровне CVII расслаивают мышцы, выделяют поперечные отростки Cvi и Cvii и резецируют их кусачками Люэра. Костодержателем захватывают дополнительное ребро и, аккуратно отделяя мягкие ткани, удаляют его вместе с надкостницей.

Рассечение передней лестничной мышцы. Adson предложил вместо удаления дополнительного шейного ребра пересечение передней лестничной мышцы. В дальнейшем он рекомендовал для мобилизации и устранения травмирующего фактора удалять часть полного ребра, иссекать нижнюю часть передней лестничной мышцы и резецировать все аномальные образования, сдавливающие плечевое сплетение. При доминировании вазомоторных расстройств операцию дополняют симпатэктомией шейногрудного узла или периартериальной симпатэктомией.

Разрез и доступ к передней лестничной мышце не отличаются от таковых при переднем доступе к дополнительному шейному ребру. После пересечения сухожильной части передней лестничной мышцы у места прикрепления к ребру небольшими кусочками иссекают ее нижнюю часть и освобождают сдавленную подключичную артерию. В случае сращения подключичной артерии с плечевым сплетением спайки между ними рассекают. Если передняя лестничная мышца гипертрофирована, ее иссекают на протяжении 5 см проксимальнее свободного конца.

Узловыми швами сшивают латеральную головку грудино-ключично-сосцевидной мышцы и рассеченную лопаточно-подъязычную мышцу.

Операция в большинстве случаев позволяет получить хороший результат.