что такое ликвидационная квота при банкротстве

Новые горизонты субординации: текущие обязательства должника

Благодаря Обзору судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденному Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020 (далее — Обзор от 29.01.2020), тема субординации требований кредиторов стала одной из самых обсуждаемых в правовом сообществе за прошедшие полтора года.

Согласно Обзору от 29.01.2020, под субординацией требований кредиторов понимается понижение очередности удовлетворения требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц. Субординированные требования кредиторов подлежат удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, то есть после удовлетворения требований независимых кредиторов всех очередей, включая зареестровые требования, но приоритетно по отношению к требованиям участников и иных лиц, имеющих в отношении должника корпоративные права (по п. 1 ст.148 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и п. 8 ст. 63 ГК).

При этом требование кредитора не может быть субординировано и понижено в очередности только лишь на том основании, что он относится к числу аффилированных или контролирующих должника лиц; в каждом конкретном случае надлежит исследовать правовую природу отношений между таким лицом и должником.

То есть цели субординации требований кредиторов: 1) пресечение попыток контролирующих лиц установить контроль над процедурой банкротства должника; и 2) предотвращение уравнивания «псевдокорпоративных» требований аффилированных лиц с требованиями независимых кредиторов.

Обозначив позицию о субординации требований в банкротстве юридических лиц, Верховный суд также недавно впервые рассмотрел возможность субординации требований к банкротящемуся физлицу и высказал свою позицию по данному вопросу: положения Обзора от 29.01.2020 о понижении очередности удовлетворения требований кредитора не подлежат применению в деле о банкротстве физического лица (Определения ВС РФ от 29.06.2021 № 305-ЭС20-14492, от 26.07.2021 № 305-ЭС21-4424).

Казалось бы, вопрос субординации требований окончательно раскрыт. Однако выведенный судебной практикой механизм субординации выходит за горизонты «реестровых» требований кредиторов и сейчас находит применение в отношении текущих обязательств должника. На вопросы, надо ли субординировать текущие требования кредиторов должника, отличаются ли последствия субординации «реестровых» и «текущих» требований кредиторов, как определить деяние, ставшее причиной поражения кредитора в правах, сейчас арбитражные суды дают прямо противоположные друг другу ответы. В связи с этим спор о субординации текущих требований кредиторов, очевидно, в ближайшее время также будет передан на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда.

Под текущими платежами понимаются денежные обязательства, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, то есть обязательства должника, принятые им в ситуации имущественного кризиса, очевидной неограниченному кругу лиц, и направленные чаще всего на финансирование процедуры банкротства, обеспечение функционирования организации в условиях кризиса или завершение исполнения заключенных контрактов.

Противоположные правовые подходы арбитражных судов в отношении вопроса субординации текущих обязательств должника сводятся к следующему.

Одна позиция арбитражных судов заключается в том, что самим по себе текущим характером требования кредитора, который является контролирующим должника или аффилированным с ним лицом, обусловлено отсутствие оснований для понижения очередности удовлетворения такого требования (например, кассационное Постановление от 12.08.2021 по делу № А55-9554/2017, кассационные Постановления от 19.02.2020 и от 15.07.2020 по делу № А53-32531/2016 и др.).

Обоснование такой позиции, занимаемой судами, — существенное отличие текущих требований кредиторов от предоставляемого в предбанкротный период компенсационного финансирования, которое, собственно, понижается в очередности. Финансируя, например, выплату текущей заработной платы работникам должника, контролирующее лицо не приобретает какие-либо дополнительные права по отношению к должнику, а лишь фактически переводит на себя исполнение обязательства. Объем обязательств должника и очередность удовлетворения требований таким погашением (в порядке ст. 313 ГК) не изменяется, права кредиторов не нарушаются, соответственно, и ущемление прав кредиторов по текущим платежам не допускается.

Противоположная позиция арбитражных судов исходит из отсутствия необходимости разделять «реестровые» и «текущие» требования кредиторов для разрешения вопроса об их субординации. Наличие признаков внутрикорпоративного финансирования в ситуации кризиса должника само по себе, по их мнению, позволяет понизить очередность требования финансирующего кредитора.

Применяя второй подход, суды не ставят вопрос допустимости субординации текущих требований кредиторов с применением изложенных в Обзоре от 29.01.2020 положений: внутрикорпоративное финансирование, даже если оно относится к текущим платежам, подлежит субординации для обеспечения интересов независимых кредиторов (например, кассационное Постановление от 24.05.2021 по делу № А56-19962/2017).

Последствием субординации судами «текущего» требования является отнесение его к той же очереди, к которой относятся субординированные «реестровые» обязательства, то есть после удовлетворения всех требований кредиторов. Таким образом суды фактически меняют режим обязательств должников: субординированные текущие обязательства приравниваются к субординированным «реестровым» требованиям.

Приведенные позиции арбитражных судов свидетельствуют об отсутствии сформированного подхода к вопросу о возможности субординации текущих обязательств.

Представляется, что в ближайшее время Верховный суд передаст на рассмотрение судебной коллегии аналогичный спор для формирования единой позиции относительно режима текущих обязательств должника в отношении аффилированных лиц и устранит очередной простор для ложных интерпретаций Обзора от 29.01.2020, как это было ранее в вопросе возможности субординации требований к банкротящемуся физлицу. В период подготовки настоящей статьи Верховный суд истребовал материалы обособленного спора по вышеупомянутому делу № А56-19962/2017, имеются основания предполагать, что этот спор будет передан для рассмотрения его судебной коллегией.

Анализируя законодательство о банкротстве в совокупности с позициями, приведенными в Обзоре от 29.01.2020, допустимо предположить, что «текущие» кредиторы не могут поражаться в правах наравне с контролирующими лицами, заявляющими свои требования в реестр требований кредиторов.

Закон о банкротстве предусматривает обязанность контролирующего лица информировать третьих лиц об имущественном кризисе должника для предотвращения причинения большего ущерба кредиторам. В качестве неординарной меры ответственности за неисполнение данного требования, в случае продолжения дальнейшего финансирования должника контролирующими лицами, требования о возврате компенсационного финансирования выводятся в отдельную (низшую) очередь удовлетворения.

В отношении же текущих обязательств применение такого рода ответственности к аффилированным лицам, очевидно, не преследует декларируемую цель: финансирование должника при возбужденном деле о банкротстве не причиняет ущерб кредиторам, поскольку предоставленное финансирование находится по сути под их контролем, а информация об имущественном кризисе, которая утаивается при предоставлении компенсационного финансирования, в банкротстве доступна неограниченному кругу лиц (из картотеки арбитражных дел, сообщений на сайте ЕФРСБ и газеты «Коммерсант»).

Уравнивание режимов «текущих» и «реестровых» обязательств должника прямо противоречит Закону о банкротстве и создает невыгодную всем участникам дела ситуацию, когда должник, столкнувшийся с дефицитом оборотных средств, будет полностью отключаться от денежного потока группы лиц, в которую он входит.

И если такое поражение в правах применять, то правильнее будет относить субординируемые текущие требования кредиторов к отдельной последней очереди текущих платежей (после всех остальных текущих), что предоставит дополнительные гарантии и разумное превосходство независимым «текущим» кредиторам. Возможно, именно такой судебный акт будет принят Верховным судом в ближайшее время.

Субординация в банкротстве граждан: правила ВС

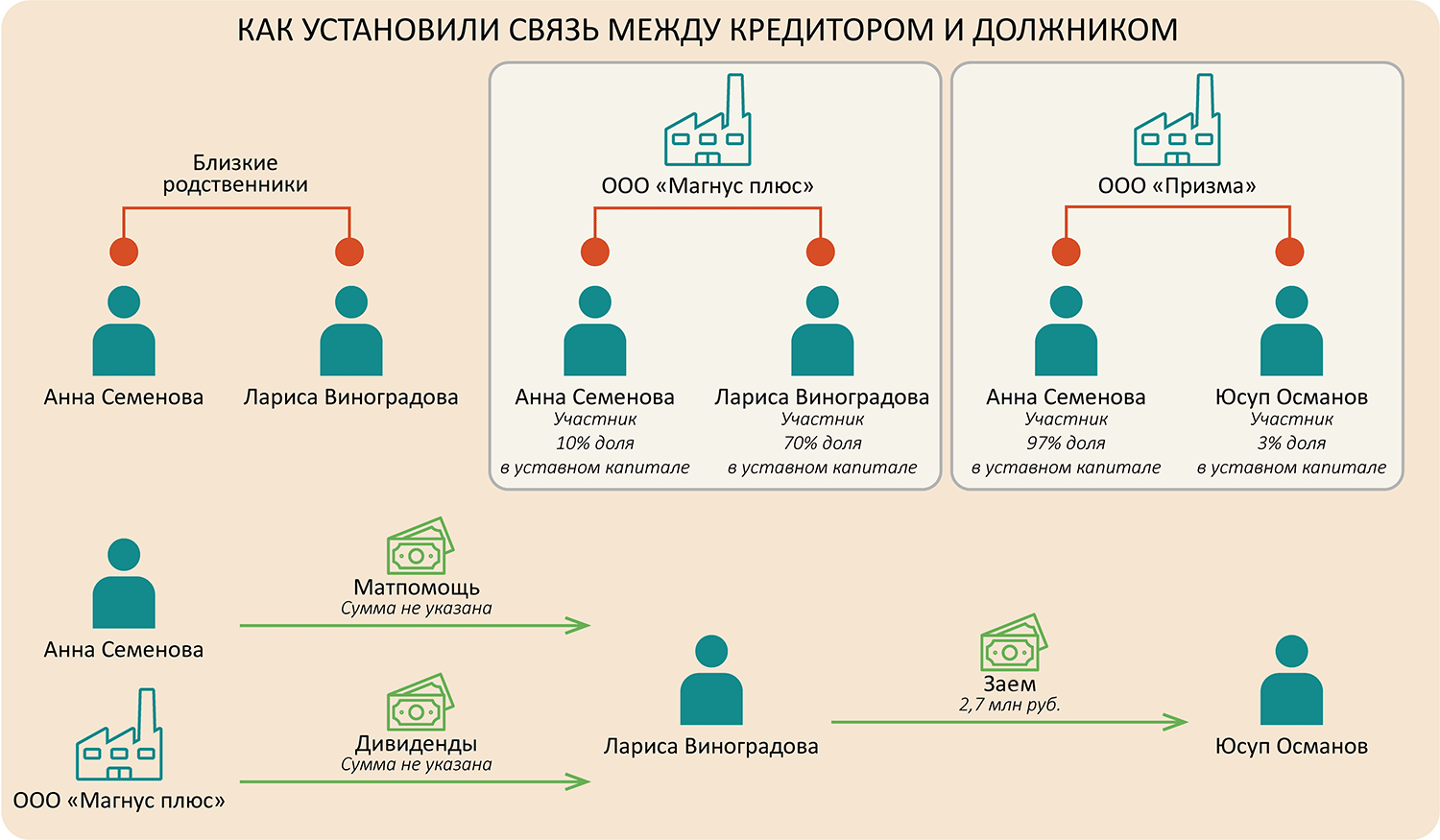

27 июня 2015 года Лариса Виноградова дала Юсупу Османову в долг под проценты 2,7 млн руб. По договору займа он должен был вернуть деньги через два года (до 27 июля 2018 года). Но этого не сделал. А спустя еще почти два года, в феврале 2020-го, другой кредитор ( ООО КБ «Эргобанк» в лице конкурсного управляющего ГК «АСВ») инициировал банкротство Усманова (дело № А40-301015/2019). Тогда Виноградова решила включиться в третью очередь реестра с долгом, который к тому времени вырос до 8,3 млн руб.

Первая инстанция обратила внимание на то, откуда взялись деньги для займа. Суд узнал, что Виноградова получила дивиденды от ООО «Магнус плюс», в котором была участником, а еще деньги в помощь от своей близкой родственницы Анны Семеновой (суммы в актах не указаны). Семенова тоже была участником «Магнус плюс», а еще вела совместный бизнес с Османовым.

АСГМ решил, что это подтверждает аффилированность кредитора и должника. Суд сослался на Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц от 29 января 2020 года, который посвящен субординации, то есть понижению требований аффилированных кредиторов. И решил, что требования Виноградовой можно понизить, удовлетворив «в порядке очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты». Таким образом первая инстанция допустила субординацию в банкротстве граждан, а не только юрлиц, уменьшив шансы что-то получить по итогам процедуры для кредитора.

С решением арбитражного суда Виноградова не согласилась и решила его обжаловать. По ее мнению, передача в качестве займа денег, полученных от «Магнус Плюс» и Семеновой, еще не говорит о согласованности действий между ней и Османовым. Кредитор подчеркнула, что у должника есть только 3% в уставном капитале ООО «Призма». То есть он не может давать обществу обязательные для исполнения распоряжения, а значит, не входит в одну группу лиц с Семеновой. Но эти аргументы не убедили суды, апелляция и кассация оставили решение первой инстанции без изменения. После этого Виноградова пожаловалась в Верховный суд.

Кредитор и должник. Есть ли связь?

19 июля дело рассмотрела тройка судей ВС под председательством Ивана Разумова. На заседании представитель кассатора Алхаз Каппушев высказал позицию, что субординировать требования в банкротстве граждан нельзя. Понижение очередности возможно только для контролирующего должника лица. А каждое физлицо обладает автономией воли, и другие граждане не могут давать ему обязательные поручения. Сергей Домнин, финуправляющий Османова, напротив, настаивал на том, что раз действующее законодательство не содержит положений о субординации, то нет и запрета использовать механизм по аналогии.

Еще Домнин утверждал, что аффилированность кредитора и должника подтверждается не только общим бизнес-партнером. О заинтересованности, по его словам, говорит то, что у Виноградовой и Османова был общий представитель по другим спорам. Саму ситуацию, когда получаешь деньги от родственника и отдаешь их кому-то другому под проценты, управляющий назвал «нетипичной». Представитель Виноградовой же уверял, что материальная помощь для его доверительницы не была «последним куском хлеба» и, передав деньги Османову, она просто хотела заработать (см. ВС оценит возможность субординации в банкротстве физлиц).

На существе отношений кредитора и должника ВС остановился в мотивировочной части. По мнению коллегии, сам по себе факт выдачи Виноградовой займа Османову еще не говорит об их аффилированности. Действительно, близкая родственница кредитора вела бизнес с банкротом, но сам Османов не состоял с ними в родстве и не имел никакого отношения к обществу «Магнус Плюс». При этом тройка судей подчеркнула, что финуправляющий приводил и другие аргументы, подтверждающие их связь. И эти доводы Домнина нижестоящие инстанции не оценили.

Субординировать нельзя

СКЭС рассказала, в каких случаях нужно применять обзор от 29 января 2020 года. Понизить требования можно, если контролирующее лицо вместо того, чтобы подать заявление о банкротстве подконтрольной организации, предоставило ей компенсационное финансирование. То есть пыталось вернуть фирму к нормальной предпринимательской деятельности. В этом случае кредитор должен нести риски при банкротстве подконтрольного юрлица.

При этом закон не обязывает граждан банкротить другого физлица, у которого финансовый кризис. Это касается только юридических лиц, поэтому положения обзора о субординации не применимы при банкротстве физлиц, указал ВС.

Но коллегия отметила, что речь идет не про весь обзор: на ряд разъяснений можно ссылаться и при несостоятельности граждан. Речь о тех, которые касаются не понижения очередности требований, а их обоснованности (когда связанные с должником лица предъявляют мнимые, исполненные требования). Об этом идет речь в п. 1 и 5. В итоге тройка судей ВС отменила акты трех инстанций, а спор вернула в АСГМ.

Эксперты: требуется регулирование

По делу Османова коллегия тоже указала, что требования кредитора гражданина не подлежат субординации. Но на этот раз, по словам Кадникова, ВС обратил внимание на то, что обзор практики от 29 января 2020 года – это не только и не столько про субординацию, сколько про сам факт доказывания обоснованности требований. Поэтому СКЭС дополнительно указала те пункты документа, которые можно применять в процедурах банкротства граждан. Это значит, что суды могут отказать во включении в реестр при злоупотреблении кредитора своими правами, предъявлении мнимых, исполненных требований и так далее, объяснил Журавчак.

Теперь, по его словам, при рассмотрении требований аффилированных кредиторов у судов есть два пути: либо включаться в реестр наравне с другими кредиторами, либо полный отказ в этом. Такой вариант может нарушить баланс интересов кредиторов, полагает Журавчак.

Я считаю, что обзор практики по субординации имеет универсальный характер. Его применение исключительно к банкротству компаний лишает суды удобного инструментария для разрешения споров с участием аффилированных должнику лиц, которые, безусловно, могут быть и у граждан.

Кадников согласен с тем, что аффилированные кредиторы – нередкое явление в банкротстве граждан. Поэтому, по его мнению, институт субординации должен получить свое развитие и правовое регулирование и в делах о банкротстве граждан.

Ликвидационная квота в банкротстве

Понятие и состав ликвидационной квоты

Ликвидационной квотой в процедуре банкротства называют то имущество, которое осталось лишним к окончанию банкротных процедур.

На практике вопрос, что делать с оставшимся имуществом должника, приходится решать нечасто, ведь в результате банкротства не всегда удается удовлетворить требования хотя бы части кредиторов. Непосредственно понятием «ликвидационная квота» законодатель не оперирует, оно используется только в судебной практике и правоприменителями для удобства.

Ликвидационную квоту в банкротстве образуют 2 категории имущества (п. 1 ст. 148 закона № 127-ФЗ):

Что говорится о ликвидационной квоте в законе «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее — закон № 127-ФЗ)? Ст. 148 этого закона достаточно детально регламентирует процедуру распределения остатков имущества компании-банкрота, образовавшихся к завершению конкурсного производства.

Полный список требований, которые погашаются после внеочередных и реестровых, можно найти в готовом решении от системы КонсультантПлюс. Если система не позволяет зайти в готовое решение, используйте нашу ссылку на бесплатный 2-хдневный доступ.

Кто участвует в распределении имущества, составляющего ликвидационную квоту

Обязанность по распределению остатков имущества лежит на конкурсном управляющем.

Правом на ликвидационную квоту обладают учредители (участники) общества-банкрота либо собственник имущества унитарного предприятия-банкрота.

Нередко учредители пытаются включиться в реестр на общих основаниях обходным путем, представляя договоры займа или иные сделки, заключенные с компанией-должником.

Однако судебная практика полагает, что лица, контролирующие должника, должны получать удовлетворение в предшествующей распределению ликвидационной квоты очередности, но уже после кредиторов третьей очереди (см. п. 3.2 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утв. Президиумом Верховного суда РФ 29.01.2020).

Как распределить очереди внутри круга участников юрлица

Если участников несколько, то может встать вопрос о том, в какой очередности должно распределяться освободившееся имущество. Пункт 2 ст. 148 закона № 127-ФЗ указывает, что это должно происходить в порядке, предусмотренном федеральным законом. Однако в настоящее время каких-либо специальных законов на этот счет не принято, поэтому полагаем, что ориентироваться нужно на учредительные документы должника.

Порядок распределения имущества (заявление, протокол и т.д.)

При распределении ликвидационной квоты при банкротстве как учредители (собственники), так и конкурсный управляющий должны действовать строго по схеме, предусмотренной пп. 2, 3 ст. 148 закона № 127-ФЗ. Конкурсный управляющий при нарушении последовательности действий может быть привлечен к ответственности, в том числе в виде возмещения убытков, а участник — не получить то, что ему полагается.

Порядок распределения ликвидационной квоты:

Получив от участника (собственника) заявление с согласием принять имущество, конкурсный управляющий в течение 10 рабочих дней должен рассмотреть его и направить участнику уведомление о размере доли. По итогам подписывается акт о передаче имущества.

Если же участник (собственник) не направляет такое заявление конкурсному управляющему, то последний составляет соответствующее заключение, формирует отчет и списывает имущество с должника. Списание производится согласно положению по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», утв. приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 № 153н.

Что происходит со списанным имуществом должника

Нередко оставшееся имущество компании-банкрота уже не интересует его учредителей в силу тех или иных причин. Например, если оно утратило свои потребительские свойства или требует значительных средств на его содержание.

Если участники отказались от имущества, конкурсный управляющий обязан направить акт о передаче имущества в органы местного самоуправления (если имущество не может находиться в муниципальной собственности, то в федеральный орган исполнительной власти, п. 8 ст. 148 закона № 127-ФЗ). Местная администрация должна в течение 30 дней принять имущество. С этого момента она также обязан нести все расходы на его содержание.

На практике орган местной или государственной власти нередко противится принятию имущества по тем же причинам, что и учредители должника. В таком случае конкурсный управляющий обязан в судебном порядке обратиться с заявлением о понуждении к совершению этих действий (п. 10 ст. 148 закона № 127-ФЗ).

Так, в одном из дел, рассмотренных 4-м арбитражным апелляционным судом (постановление от 01.10.2019 № 04АП-4876/2019), конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением об обязании администрации муниципального образования г. Братска принять нереализованное имущество АО «Новый баланс» (нежилые здания). Администрация мотивировала свой отказ тем, что целевое назначение спорного имущества не определено, оно не имеет социальной значимости, а также не относится к имуществу, необходимому органам местного самоуправления для исполнения возложенных на них законом полномочий. Такие доводы не были приняты арбитражным судом, и администрацию обязали принять имущество.

Если возникли спорные вопросы по порядку передачи имущества, орган обязан направить конкурсному управляющему протокол разногласий в течение 14 дней с даты получения уведомления (п. 11 ст. 148 закона № 127-ФЗ). Если управляющий не согласен с доводами местной администрации, то он обязан разрешить разногласия в судебном порядке.

В таком случае передача имущества будет осуществлена в соответствии с определением арбитражного суда.

****

Таким образом, ликвидационная квота представляет собой то имущество, которое осталось нераспределенным в результате банкротства. Право получить его имеют учредители (собственники) обанкротившихся организаций. Функции по распределению ликвидационной квоты возложены на конкурсного управляющего.

Субординация уступает публичному интересу // Вышел обзор практики Верховного суда по банкротству

О работе над обзором было известно в конце сентября прошлого года. Итоговый текст сильно отличается от обсуждавшего. Он более систематизирован. В нем последовательно проводится единая концепция субординации, раскрываемая сначала в самой общей форме, а затем — на различных примерах. Из-за этого, несмотря на большой объем, обзор можно прочитать быстро.

Аффилированность кредитора с должником сама по себе недостаточна для того, чтобы субординировать его требования. Главный критерий, вводимый ВС, — это предоставление финансирования в условиях «имущественного кризиса» (п. 3.1). Это трудное экономическое положение должника, с которым Закон о банкротстве связывает обязанность руководителя компании подать заявление о ее собственном банкротстве, неважно, наступило ли оно уже или только есть его угроза. Об имущественном кризисе, таким образом, может говорить ситуация, при которой удовлетворение требований одного кредитора приведет к невозможности исполнения обязательств перед другим кредитором; наличие признаков банкротства или долги по зарплате более трех месяцев.

Такое финансирование ВС рассматривает как «компенсационное». Кредитор пытается спасти должника от банкротства и должен принять на себя риски того, что попытка окажется неудачной. В таком случае его требования становятся в последнюю очередь, но все же идут перед требованиями участников, направленными на получение имущества банкрота после ликвидации («очередность, предшествующая распределению ликвидационной квоты»). В обзоре разобраны различные примеры такого финансирования: через заем, отказ от истребования долга, отсрочку платежа (п. 3.1―3.3).

Подробно проанализированы случаи, когда аффилированное лицо гасит долги за должника или выкупает требования к нему (п. 5 и 6). Как правило, такие действия производятся в действительности за счет должника, из активов которого изымаются средства для этой цели. Такой «договор покрытия» внутри группы может быть заключен и без письменного оформления. Суды могут сделать вывод о его наличии по косвенным признакам.

Впрочем, из правила о субординации требования, основанного на «компенсационном финансировании», есть исключения. Первое касается так называемой досудебной санации (п. 10), когда контролирующее лицо предоставляет финансирование по согласованию с мажоритарным кредитором. Если банкротство все равно наступает, требования не понижаются в очередности, при условии что положение миноритарных кредиторов не меняется по сравнению с той ситуацией, когда финансирование не было бы предоставлено и банкротство началось бы сразу.

Не менее важное исключение сделано и для публичных образований. ВС исходит из того, что предоставление компенсационного финансирования унитарному предприятию (в примере говорится о выдаче гарантии в условиях имущественного кризиса предприятия) направлено в первую очередь для достижения общественно значимой цели, ради которой по закону и должно создаваться предприятие. «Причиной действий публично-правового образования не являлось характерное для обычного контролирующего лица бенефициарное стремление участвовать в распределении всей возможной будущей прибыли должника» (п. 13), приводит ВС пример дела в обзоре. Поэтому понижать очередность такого требования нет оснований. По схожим причинам публично-правовое образование сохраняет и право голоса на собрании кредиторов: «. целью участия Российской Федерации в формировании уставного капитала (фонда) должника являлась не столько реализация ее имущественных прав учредителя, сколько выполнение публично-правовых обязанностей, вытекающих из государственных функций».

В проекте обзора предлагалось два решения по вопросу о субординировании финансирования, предоставленного при создании компании. Первый вариант, основной, был удовлетворять требования наравне с независимыми кредиторами. Второй вариант — удовлетворять требования после независимых кредиторов. В итоговом тексте ВС пошел третьим путем и делает исключение только для одного случая: требование понижается при условии, что единственной целью такого финансирования было перераспределение риска на случай банкротства (п. 9).