что такое квантовая запутанность простыми словами

Квантовая запутанность для чайников

В обсуждениях недавней темы я заметил несколько сообщений, от людей, которые думают, что «физики договорились» о существовании суперпозиции. Что это просто удобная математическая/физическая модель, не имеющая под собой реальных экспериментов, доказывающих нахождение квантов в суперпозиции. Что кванты, на самом деле находятся всегда в конкретных позициях, а проведение эксперимента, лишь обнаруживает эти позиции. Некоторое время это было спором и у физиков, пока в 1964 году Джон Стюарт Белл не сформулировал свою известную теорему Белла(неравенства Белла), которая в последствии была улучшена другими учеными и неоднократно проверена экспериментально. Для желающих ознакомиться непосредственно с его теоремой, я советую пропустить эту статью, и сразу перейти к прочтению книг, ссылки на которые даны ниже, и в комментариях. Для понимания ее основ не требуются глубокие познания физики и математики. Для тех же, кому даже статья в Википедии кажется сложной для понимания, я приведу довольно упрощенную аналогию.

Для простоты, скажем, у кванта есть некоторые 3 характеристики: A, B и C, которые могут принимать значения 1 или 0. Возьмем два запутанных кванта, таких, что:

1) Если при измерении у первого кванта одной из характеристик мы получаем 1, то у другого кванта, эта же характеристика при измерении будет равна 0.

2) Если мы выбираем для сравнения характеристику случайным образом, то в половине случаев мы получаем одинаковые значения, а в половине — разные. (!)

Сперва кажется что выполнить эти два условия очень легко, написав простенькую программу мы можем смоделировать эту ситуацию. НО! Давайте просто проверим это статистически, программно, кто как хочет и может, пусть проведет свое собственное исследование: Поставит такой эксперимент: Создаст N заранее определенных пар троек значений: (1,0,1)-(0,1,0); (1,1,0)-(0,0,1)… итп, далее построит модель, которая будет удовлетворять обоим вышеуказанным пунктам.

Окажется, что это не только непросто сделать, но и в принципе невозможно. Если мы с такими исходными данными будем измерять одинаковые параметры, мы будем получать противоположные значения. Что понятно и согласуется с пунктом 1. Но вот если, мы будем измерять случайные параметры, то противоположные значения у нас будут появляться в более чем 50% случаев. Что противоречит пункту 2.

А именно, в нашем эксперименте, вероятность обнаружения противоположных значений будет лежать в диапазоне [5/9; 2/3] (0.555;0.667). В самой лучшей модели мы не сможем добиться получения разных результатов в менее чем 55,5% случаев. В то время как в реальности можно поставить подобный эксперимент с квантами, в котором она останется равной 1/2.

Объясняется это очень просто: При наличии «заранее определенных квантов» мы всегда имеем «перевес» его значений в одну сторону. Там либо две единицы, и один ноль, либо два нуля и единица, либо вообще все 3 значения равны или единице или нулю.

Именно этот мысленный эксперимент показал мне, что в мире квантов нет места детерминированным параметрам. Заставил изучить тему подробнее и найти в ней очень много необычного интересного и захватывающего.

P.S. Очень хорошо данный эксперимент был описан в книге Ричарда Фейнмана (надеюсь сообщество подскажет в какой именно, я немного запутался)

P.P.S. Ан-нет, это Брайан Грин «Ткань космоса. Пространство, время и текстура реальности». Вот как раз этот момент. Может быть так кому-то станет понятнее.

Upd1

Пояснение с математической стороны:

Например 1 квант имеет такие характеристики (1,1,0), а спутанный с ним (0,0,1). Мы, случайно выбираем и измеряем характеристику первого кванта и случайно выбираем и измеряем характеристику второго кванта. При большом числе экспериментов у нас будут результаты всех возможных комбинаций: A1A2,A1B2,A1C2,B1A2,B1B2,B1C2,C1A2,C1B2,C1C2 (9 штук) примерно с одинаковой вероятностью появления каждой.

Теперь, если мы выпишем с нашей пары квантов все комбинации мы получим:

10,10,11,10,10,11,00,00,01. 5 пар разные значения. 4 пары одинаковые. Таким образом мы для подобных квантов будем иметь перевес 5:4 в пользу разных пар.

Для запутанных пар (0,0,0)-(1,1,1) — мы всегда будем получать разные пары.

Имеем 8 вариантов распределения трех двоичных параметров: 000,001,010,100,011,101,110,111.

2/8 из них с тремя одинаковыми значениями, значит запутанная пара всегда будет с противоположными значениями (p=1).

6/8 из них с двумя одинаковыми и одним противоположным значением. 9 различных комбинаций с такими запутанными тройками. Из них 5 — это разные значения, 4-одинаковые. (p=5/9)

Итого, общая вероятность пар с разными значениями: 5/9*6/8+1*2/8=2/3 > 1/2

Upd2

Хочу выразить отдельное спасибо пользователю Shkaff, за указание ошибок в первоначальном варианте статьи, и за полезные ссылки в его комментарии. Статью пришлось немного изменить, но я постарался сохранить первоначальную идею.

Просто о квантовой запутанности

Квантовая запутанность – одно из самых сложных понятий в науке, но основные её принципы просты. А если понять её, запутанность открывает путь к лучшему пониманию таких понятий, как множественность миров в квантовой теории.

Чарующей аурой загадочности окутано понятие квантовой запутанности, а также (каким-то образом) связанное с ним требование квантовой теории о необходимости наличия «многих миров». И, тем не менее, по сути своей это научные идеи с приземлённым смыслом и конкретными применениями. Я хотел бы объяснить понятия запутанности и множества миров настолько просто и ясно, насколько знаю их сам.

Запутанность считается явлением, уникальным для квантовой механики – но это не так. На самом деле, для начала будет более понятным (хотя это и необычный подход) рассмотреть простую, не квантовую (классическую) версию запутанности. Это позволит нам отделить тонкости, связанные с самой запутанностью, от других странностей квантовой теории.

Запутанность появляется в ситуациях, в которых у нас есть частичная информация о состоянии двух систем. К примеру, нашими системами могут стать два объекта – назовём их каоны. «К» будет обозначать «классические» объекты. Но если вам очень хочется представлять себе что-то конкретное и приятное – представьте, что это пирожные.

Наши каоны будут иметь две формы, квадратную или круглую, и эти формы будут обозначать их возможные состояния. Тогда четырьмя возможными совместными состояниями двух каонов будут: (квадрат, квадрат), (квадрат, круг), (круг, квадрат), (круг, круг). В таблице указана вероятность нахождения системы в одном из четырёх перечисленных состояний.

Мы будем говорить, что каоны «независимы», если знание о состоянии одного из них не даёт нам информации о состоянии другого. И у этой таблицы есть такое свойство. Если первый каон (пирожное) квадратный, мы всё ещё не знаем форму второго. И наоборот, форма второго ничего не говорит нам о форме первого.

С другой стороны, мы скажем, что два каона запутаны, если информация об одном из них улучшает наши знания о другом. Вторая табличка покажет нам сильную запутанность. В этом случае, если первый каон будет круглым, мы будем знать, что второй тоже круглый. А если первый каон квадратный, то таким же будет и второй. Зная форму одного, мы однозначно определим форму другого.

Квантовая версия запутанности выглядит, по сути, также – это отсутствие независимости. В квантовой теории состояния описываются математическими объектами под названием волновая функция. Правила, объединяющие волновые функции с физическими возможностями, порождают очень интересные сложности, которые мы обсудим позже, но основное понятие о запутанном знании, которое мы продемонстрировали для классического случая, остаётся тем же.

Хотя пирожные нельзя считать квантовыми системами, запутанность квантовых систем возникает естественным путём – например, после столкновений частиц. На практике незапутанные (независимые) состояния можно считать редкими исключениями, поскольку при взаимодействии систем между ними возникают корреляции.

Рассмотрим, к примеру, молекулы. Они состоят из подсистем – конкретно, электронов и ядер. Минимальное энергетическое состояние молекулы, в котором она обычно и находится, представляет собой сильно запутанное состояние электронов и ядра, поскольку расположение этих составляющих частиц никак не будет независимым. При движении ядра электрон движется с ним.

Вернёмся к нашему примеру. Если мы запишем Φ■, Φ● как волновые функции, описывающие систему 1 в её квадратных или круглых состояниях и ψ■, ψ● для волновых функций, описывающих систему 2 в её квадратных или круглых состояниях, тогда в нашем рабочем примере все состояния можно описать, как:

Независимые: Φ■ ψ■ + Φ■ ψ● + Φ● ψ■ + Φ● ψ●

Запутанные: Φ■ ψ■ + Φ● ψ●

Независимую версию также можно записать, как:

Отметим, как в последнем случае скобки чётко разделяют первую и вторую системы на независимые части.

Существует множество способов создания запутанных состояний. Один из них – измерить составную систему, дающую вам частичную информацию. Можно узнать, например, что две системы договорились быть одной формы, не зная при этом, какую именно форму они выбрали. Это понятие станет важным чуть позже.

Более характерные последствия квантовой запутанности, такие, как эффекты Эйнштейна-Подольского-Розена (EPR) и Гринберга-Хорна-Зейлингера (GHZ), возникают из-за её взаимодействия ещё с одним свойством квантовой теории под названием «принцип дополнительности». Для обсуждения EPR и GHZ позвольте мне сначала представить вам этот принцип.

До этого момента мы представляли, что каоны бывают двух форм (квадратные и круглые). Теперь представим, что ещё они бывают двух цветов – красного и синего. Рассматривая классические системы, например, пирожные, это дополнительное свойство означало бы, что каон может существовать в одном из четырёх возможных состояний: красный квадрат, красный круг, синий квадрат и синий круг.

Но квантовые пирожные – квантожные… Или квантоны… Ведут себя совсем по-другому. То, что квантон в каких-то ситуациях может обладать разной формой и цветом не обязательно означает, что он одновременно обладает как формой, так и цветом. Фактически, здравый смысл, которого требовал Эйнштейн от физической реальности, не соответствует экспериментальным фактам, что мы скоро увидим.

Мы можем измерить форму квантона, но при этом мы потеряем всю информацию о его цвете. Или мы можем измерить цвет, но потеряем информацию о его форме. Согласно квантовой теории, мы не можем одновременно измерить и форму и цвет. Ничей взгляд на квантовую реальность не обладает полнотой; приходится принимать во внимание множество разных и взаимоисключающих картин, у каждой из которых есть своё неполное представление о происходящем. Это и есть суть принципа дополнительности, такая, как её сформулировал Нильс Бор.

В результате квантовая теория заставляет нас быть осмотрительными в приписывании свойствам физической реальности. Во избежание противоречий приходится признать, что:

Не существует свойства, если его не измерили.

Измерение – активный процесс, изменяющий измеряемую систему

Теперь опишем две образцовые, но не классические, иллюстрации странностей квантовой теории. Обе были проверены в строгих экспериментах (в реальных экспериментах люди меряют не формы и цвета пирожных, а угловые моменты электронов).

Альберт Эйнштейн, Борис Подольский и Натан Розен (EPR) описали удивительный эффект, возникающий при запутанности двух квантовых систем. EPR-эффект объединяет особую, экспериментально достижимую форму квантовой запутанности с принципом дополнительности.

EPR-пара состоит из двух квантонов, у каждого из которых можно измерить форму или цвет (но не то и другое сразу). Предположим, что у нас есть множество таких пар, все они одинаковые, и мы можем выбирать, какие измерения мы проводим над их компонентами. Если мы измерим форму одного из членов EPR-пары, мы с одинаковой вероятностью получим квадрат или круг. Если измерим цвет, то с одинаковой вероятностью получим красный или синий.

Интересные эффекты, казавшиеся EPR парадоксальными, возникают, когда мы проводим измерения обоих членов пары. Когда мы меряем цвет обоих членов, или их форму, мы обнаруживаем, что результаты всегда совпадают. То есть, если мы обнаружим, что один из них красный и затем меряем цвет второго, мы также обнаруживаем, что он красный – и т.п. С другой стороны, если мы измеряем форму одного и цвет другого, никакой корреляции не наблюдается. То есть, если первый был квадратом, то второй с одинаковой вероятностью может быть синим или красным.

Согласно квантовой теории, мы получим такие результаты, даже если две системы будет разделять огромное расстояние и измерения будут проведены почти одновременно. Выбор типа измерений в одном месте, судя по всему, влияет на состояние системы в другом месте. Это «пугающее дальнодействие», как называл его Эйнштейн, по-видимому, требует передачу информации – в нашем случае, информации о проведённом измерении – со скоростью, превышающей скорость света.

Но так ли это? Пока я не узнаю, какой результат получили вы, я не знаю, чего ожидать мне. Я получаю полезную информацию, когда я узнаю ваш результат, а не когда вы проводите измерение. И любое сообщение, содержащее полученный вами результат, необходимо передать каким-либо физическим способом, медленнее скорости света.

При дальнейшем изучении парадокс ещё больше разрушается. Давайте рассмотрим состояние второй системы, если измерение первой дало красный цвет. Если мы решим мерить цвет второго квантона, мы получим красный. Но по принципу дополнительности, если мы решим измерить его форму, когда он находится в «красном» состоянии, у нас будут равные шансы на получение квадрата или круга. Поэтому, результат EPR логически предопределён. Это просто пересказ принципа дополнительности.

Нет парадокса и в том, что удалённые события коррелируют. Ведь если мы положим одну из двух перчаток из пары в коробки и отправим их в разные концы планеты, неудивительно, что посмотрев в одну коробку, я могу определить, на какую руку предназначена другая перчатка. Точно так же, во всех случаях корреляция пар EPR должна быть зафиксирована на них, когда они находятся рядом и потому они могут выдержать последующее разделение, будто бы имея память. Странность EPR-парадокса не в самой по себе возможности корреляции, а в возможности её сохранения в виде дополнений.

Дэниел Гринбергер, Майкл Хорн и Антон Зейлингер открыли ещё один прекрасный пример квантовой запутанности. ОН включает три наших квантона, находящихся в специально подготовленном запутанном состоянии (GHZ-состоянии). Мы распределяем каждый из них разным удалённым экспериментаторам. Каждый из них выбирает, независимо и случайно, измерять ли цвет или форму и записывает результат. Эксперимент повторяют многократно, но всегда с тремя квантонами в GHZ-состоянии.

Каждый отдельно взятый экспериментатор получает случайные результаты. Измеряя форму квантона, он с равной вероятностью получает квадрат или круг; измеряя цвет квантона, он с равной вероятностью получает красный или синий. Пока всё обыденно.

Но когда экспериментаторы собираются вместе и сравнивают результаты, анализ показывает удивительный результат. Допустим, мы будем называть квадратную форму и красный цвет «добрыми», а круги и синий цвет – «злыми». Экспериментаторы обнаруживают, что если двое из них решили измерить форму, а третий – цвет, тогда либо 0, либо 2 результата измерений получаются «злыми» (т.е. круглыми или синими). Но если все трое решают измерить цвет, то либо 1 либо 3 измерения получаются злыми. Это предсказывает квантовая механика, и именно это и происходит.

Вопрос: количество зла чётное или нечётное? В разных измерениях реализовываются обе возможности. Нам приходится отказаться от этого вопроса. Не имеет смысла рассуждать о количестве зла в системе без связи с тем, как его измеряют. И это приводит к противоречиям.

Эффект GHZ, как описывает его физик Сидни Колман, это «оплеуха от квантовой механики». Он разрушает привычное, полученное из опыта ожидание того, что у физических систем есть предопределённые свойства, независимые от их измерения. Если бы это было так, то баланс доброго и злого не зависел бы от выбора типов измерений. После того, как вы примете существование GHZ-эффекта, вы его не забудете, а ваш кругозор будет расширен.

Пока что мы рассуждаем о том, как запутанность не позволяет назначить уникальные независимые состояния нескольким квантонам. Такие же рассуждения применимы к изменениям одного квантона, происходящим со временем.

Мы говорим об «запутанных историях», когда системе невозможно присвоить определённое состояние в каждый момент времени. Так же, как в традиционной запутанности мы исключаем какие-то возможности, мы можем создать и запутанные истории, проводя измерения, собирающие частичную информацию о прошлых событиях. В простейших запутанных историях у нас есть один квантон, изучаемый нами в два разных момента времени. Мы можем представить ситуацию, когда мы определяем, что форма нашего квантона оба раза была квадратной, или круглой оба раза, но при этом остаются возможными обе ситуации. Это темпоральная квантовая аналогия простейшим вариантам запутанности, описанным ранее.

Используя более сложный протокол, мы можем добавить чуть-чуть дополнительности в эту систему, и описать ситуации, вызывающие «многомировое» свойство квантовой теории. Наш квантон можно подготовить в красном состоянии, а затем измерить и получить голубое. И как в предыдущих примерах, мы не можем на постоянной основе присвоить квантону свойство цвета в промежутке между двумя измерениями; нет у него и определённой формы. Такие истории реализовывают, ограниченным, но полностью контролируемым и точным способом, интуицию, свойственную картинке множественности миров в квантовой механике. Определённое состояние может разделиться на две противоречащие друг другу исторические траектории, которые затем снова соединяются.

Эрвин Шрёдингер, основатель квантовой теории, скептически относившийся к её правильности, подчёркивал, что эволюция квантовых систем естественным образом приводит к состояниям, измерение которых может дать чрезвычайно разные результаты. Его мысленный эксперимент с «котом Шрёдингера» постулирует, как известно, квантовую неопределённость, выведенную на уровень влияния на смертность кошачьих. До измерения коту невозможно присвоить свойство жизни (или смерти). Оба, или ни одно из них, существуют вместе в потустороннем мире возможностей.

Повседневный язык плохо приспособлен для объяснения квантовой дополнительности, в частности потому, что повседневный опыт её не включает. Практические кошки взаимодействуют с окружающими молекулами воздуха, и другими предметами, совершенно по-разному, в зависимости от того, живы они или мертвы, поэтому на практике измерение проходит автоматически, и кот продолжает жить (или не жить). Но истории с запутанностью описывают квантоны, являющиеся котятами Шрёдингера. Их полное описание требует, чтобы мы принимали к рассмотрению две взаимоисключающие траектории свойств.

Контролируемая экспериментальная реализация запутанных историй – вещь деликатная, поскольку требует сбора частичной информации о квантонах. Обычные квантовые измерения обычно собирают всю информацию сразу – к примеру, определяют точную форму или точный цвет – вместо того, чтобы несколько раз получить частичную информацию. Но это можно сделать, хотя и с чрезвычайными техническими трудностями. Этим способом мы можем присвоить определённый математический и экспериментальный смысл распространению концепции «множественности миров» в квантовой теории, и продемонстрировать её реальность.

Квантовая запутанность без путаницы — что это такое

Введение

Появилось много популярных статей, где рассказывается о квантовой запутанности. Опыты с квантовой запутанностью весьма эффектны, но премиями не отмечены. Почему вот такие интересные для обывателя опыты не представляют интереса для учёных? Популярные статьи рассказывают об удивительных свойствах пар запутанных частиц — воздействие на одну приводит к мгновенному изменению состояния второй. И что же такое скрывается за термином «квантовая телепортация», о которой уже начали говорить, что она происходит со сверхсветовой скоростью. Давайте рассмотрим все это с точки зрения нормальной квантовой механики.

Что получается из квантовой механики

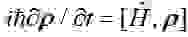

Квантовые частицы может находиться в двух типах состояний, согласно классическому учебнику Ландау и Лифшица — чистом и смешанном. Если частица не взаимодействует с другими квантовыми частицами, она описывается волновой функцией, зависящей только от её координат или импульсов — такое состояние называют чистым. В этом случае волновая функция подчиняется уравнению Шредингера. Возможен другой вариант — частица взаимодействует с другими квантовыми частицами. В этом случае волновая функция относится уже ко всей системе взаимодействующих частиц и зависит от всех их динамических переменных. Если мы интересуемся только одной частицей, то её состояние, как показал Ландау ещё 90 лет назад, можно описать матрицей или оператором плотности. Матрица плотности подчиняется уравнению, аналогичному уравнению Шредингера

где

Его вывел Ландау. Любые физические величины, относящиеся к данной частицы, можно выразить через матрицу плотности. Такое состояние называют смешанным. Если у нас есть система взаимодействующих частиц, то каждая из частиц находится в смешанном состоянии. Если частицы разлетелись на большие расстояния, и взаимодействие исчезло, их состояние все равно останется смешанным. Если же каждая из нескольких частиц находятся в чистом состоянии, то волновая функция такой системы есть произведение волновых функций каждой из частиц (если частицы различны. Для одинаковых частиц, бозонов или фермионов, надо составить симметричную или антисимметричную комбинацию см. [1], но об этом позже. Тождественность частиц, фермионы и бозоны – это уже релятивистская квантовая теория.

Запутанным состоянием пары частиц называется такое состояние, в котором имеется постоянная корреляция между физическими величинами, относящимися к разным частицам. Простой и наиболее часто распространенный пример — сохраняется некая суммарная физическая величина, например, полный спин или момент импульса пары. Пара частиц при этом находится в чистом состоянии, но каждая из частиц — в смешанном. Может показаться, что изменение состояния одной частицы сразу скажется на состоянии другой частицы. Даже если они разлетелись далеко и не взаимодействуют, Именно это высказывается в популярных статьях. Это явление уже окрестили квантовой телепортацией, Некоторые малограмотные журналисты даже утверждают, что изменение происходит мгновенно, то есть распространяется быстрее скорости света.

Рассмотрим это с точки зрения квантовой механики, Во-первых, любое воздействие или измерение, меняющее спин или момент импульса только одной частицы, сразу же нарушает закон сохранения суммарной характеристики. Соответствующий оператор не может коммутировать с полным спином или полным моментом импульса. Таким образом, нарушается первоначальная запутанность состояния пары частиц. Спин или момент второй частицы уже нельзя однозначно связать с таковым для первой. Можно рассмотреть эту проблему с другой стороны. После того, как взаимодействие между частицами исчезло, эволюция матрицы плотности каждый из частиц описывается своим уравнением, в которое динамические переменные другой частицы не входят. Поэтому воздействие на одну частицу не будет менять матрицу плотности другой.

Имеется даже теорема Эберхарда [2], которая утверждает, что взаимное влияние двух частиц невозможно обнаружить измерениями. Пусть имеется квантовая система, которая описывается матрицей плотности. И пусть эта система состоит из двух подсистем A и B. Теорема Эберхарда гласит, что никакое измерение наблюдаемых, связанных только с подсистемой A, не влияет на результат измерения любых наблюдаемых, которые связаны только с подсистемой B. Впрочем, доказательство теоремы использует гипотезу редукции волновой функции, которая не доказана ни теоретически, ни экспериментально. Но все эти рассуждения сделаны в рамках нерелятивистской квантовой механики и относятся к различным, не тождественным частицам.

Эти рассуждения не работают в релятивистской теории в случае пары одинаковых частиц. Еще раз напомню, что тождественность или неразличимость частиц – из релятивистской квантовой механики, где число частиц не сохраняется. Однако для медленных частиц мы можем использовать более простой аппарат нерелятивистской квантовой механики, просто учитывая неразличимость частиц. Тогда волновая функция пары должна быть симметричной (для бозонов) или антисимметричной (для фермионов) по отношению к перестановке частиц. Такое требование возникает в релятивистской теории, независимо от скоростей частиц. Именно это требование приводит к дальнодействующим корреляциям пары одинаковых частиц. В принципе протон с электроном тоже могут находиться в запутанном состоянии. Однако если они разойдутся на несколько десятков ангстрем, то взаимодействие с электромагнитными полями и другими частицами разрушит это состояние. Обменное взаимодействие (так называют это явление) действует на макроскопических расстояниях, как показывают эксперименты. Пара частиц, даже разойдясь на метры, остается неразличимой. Если вы проводите измерение, то вы точно не знаете, к какой частице относится измеряемая величина. Вы проводите измерения с парой частиц одновременно. Поэтому все эффектные эксперименты проводились именно с одинаковыми частицами – электронами и фотонами. Строго говоря, это не совсем то запутанное состояние, которое рассматривают в рамках нерелятивистской квантовой механики, но что-то похожее.

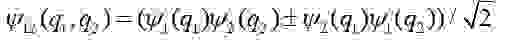

Рассмотрим простейший случай – пара одинаковых невзаимодействующих частиц. Если скорости малы, мы можем пользоваться нерелятивистской квантовой механикой с учетом симметрии волновой функции по отношению к перестановке частиц. Пусть волновая функция первой частицы

Знаки + и – относятся к бозонам и фермионам. Предположим, что частицы находятся далеко друг от друга. Тогда

Никакой мгновенной передачи информации из-за этих корреляций между двумя частицами не происходит. Аппарат релятивистской квантовой теории изначально построен так, что события, находящиеся в пространстве-времени по разные стороны светового конуса, не могут влиять друг на друга. Проще говоря, никакой сигнал, никакое воздействие или возмущение не могут распространяться быстрее света. Обе частицы на самом деле являются состоянием одного поля, например, электрон-позитронного. Воздействуя на поле в одной точке (на частицу 1), мы создаем возмущение, которое распространяется подобно волнам на воде. В нерелятивистской квантовой механике скорость света считается бесконечно большой, оттого возникает иллюзия мгновенного изменения.

Ситуация, когда частицы, разнесенные на большие расстояния, остаются связанными в паре, кажется парадоксальной из-за классических представлений о частицах. Надо помнить, что реально существуют не частицы, а поля. То, что мы представляем, как частицы – просто состояния этих полей. Классическое представление о частицах совершенно непригодно в микромире. Сразу же возникают вопросы о размерах, форме, материале и структуре элементарных частиц. На самом деле ситуации, парадоксальные для классического мышления, возникают и с одной частицей. Например, в опыте Штерна-Герлаха атом водорода пролетает через неоднородное магнитное поле, направленное перпендикулярно скорости. Спином ядра можно пренебречь из-за малости ядерного магнетона, пусть изначально спин электрона направлен вдоль скорости.

Эволюцию волновой функции атома нетрудно рассчитать. Первоначальный локализованный волновой пакет расщепляется на два одинаковых, летящих симметрично под углом к первоначальному направлению. То есть атом, тяжелая частица, обычно рассматриваемая, как классическая с классической траекторией, расщепился на два волновых пакета, которые могут разлететься на вполне макроскопические расстояния. Заодно замечу – из расчета следует, что даже идеальный эксперимент Штерна-Герлаха не в состоянии измерить спин частицы.

Если детектор связывает атом водорода, например, химически, то «половинки» — два разлетевшихся волновых пакета, собираются в один. Как происходит такая локализация размазанной частицы – отдельно существующая теория, в которой я не разбираюсь. Желающие могут найти обширную литературу по этому вопросу.

Заключение

Возникает вопрос – в чем смысл многочисленных опытов по демонстрации корреляций между частицами на больших расстояниях? Кроме подтверждения квантовой механики, в которой давно уже ни один нормальный физик не сомневается, это эффектная демонстрация, производящая впечатление на публику и дилетантов-чиновников, выделяющих средства на науку (например, разработку квантовых линий связи спонсирует Газпромбанк). Для физики эти дорогостоящие демонстрации ничего не дают, хотя позволяют развивать технику эксперимента.