что такое квантовая гравитация

Квантовая гравитация

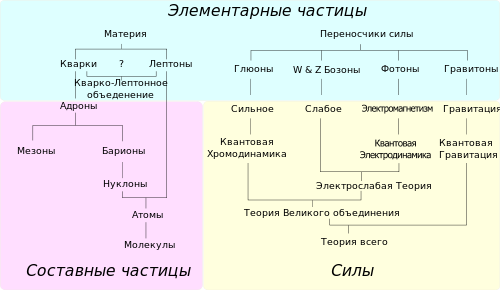

Ква́нтовая гравита́ция — направление исследований в теоретической физике, целью которого является квантовое описание гравитационного взаимодействия (и, в случае успеха — объединение таким образом гравитации с остальными тремя фундаментальными взаимодействиями, то есть построение т. н. «теории всего»).

Содержание

Проблемы создания

Несмотря на активные исследования, теория квантовой гравитации пока не построена. Основная трудность в её построении заключается в том, что две физические теории, которые она пытается связать воедино — квантовая механика и общая теория относительности (ОТО), — опираются на разные наборы принципов. Так, квантовая механика формулируется как теория, описывающая временну́ю эволюцию физических систем (например атомов или элементарных частиц) на фоне внешнего пространства-времени. В ОТО внешнего пространства-времени нет — оно само является динамической переменной теории, зависящей от характеристик находящихся в нём классических систем.

Даже попытка провести квантование линеаризованной классической теории гравитации (ОТО) наталкивается на многочисленные технические трудности — квантовая гравитация оказывается неперенормируемой теорией. Ситуация усугубляется тем, что прямые эксперименты в области квантовой гравитации, из-за слабости самих гравитационных взаимодействий, недоступны современным технологиям. В связи с этим в поиске правильной формулировки квантовой гравитации приходится пока опираться только на теоретические выкладки.

Перспективные кандидаты

Два основных направления, пытающихся построить квантовую гравитацию, — это теория струн и петлевая квантовая гравитация.

В первой из них вместо частиц и фонового пространства-времени выступают струны и их многомерные аналоги — браны. Для многомерных задач браны являются многомерными частицами, но с точки зрения частиц, движущихся внутри этих бран, они являются пространственно-временными структурами.

Основной проблемой тут является выбор координат. Можно сформулировать и общую теорию относительности в бескоординатной форме (например, с помощью внешних форм), однако вычисления тензора Римана осуществляются только в конкретной метрике. Любош Мотль — один из самых активных и остроумных пропагандистов теории струн — по этому поводу выразился так, что говорить, например, о «фоновой независимости» пропагатора спиновой сети петлевой теории гравитации без указания единичного состояния — то же самое, что вычислять ряд Тейлора в точке х0 без указания х0.

Ещё одной перспективной теорией, снимающей возражение Л. Мотля, является причинная динамическая триангуляция. В ней пространственно-временное многообразие строится из элементарных евклидовых симплексов (треугольник, тетраэдр, пентахор) с учётом принципа причинности. Четырёхмерность и псевдоевклидовость пространства-времени в макроскопических масштабах в ней не постулируются, а являются следствием теории.

Другие подходы

Существуют бесчисленное количество подходов к квантовой гравитации. Подходы различаются в зависимости от характеристик остающихся неизменными и тех которые меняются. [2] [3] Примеры включают:

Что такое квантовая гравитация и почему она считается самой сложной проблемой в физике?

Когда слово «гравитация» приходит нам в голову, мы думаем о планетах, вращающихся вокруг своих звезд, о гравитационном взаимодействии между массивными галактиками, гигантской гравитационной силе, которой обладают нейтронные звезды, черные дыры и т.д. Но как насчет крошечных мелких частиц, существующих в нашей Вселенной? А как насчет микроскопического квантового мира? Знают ли они и испытывают гравитацию так же, как мы? Или у них все по-другому? Что ж, чтобы найти ответы на все эти вопросы, возникла теория «квантовой гравитации».

Так что же такое квантовая гравитация? Зачем она нужна? Давайте углубимся, чтобы ответить на эти вопросы!

Зачем нам нужна квантовая теория гравитации?

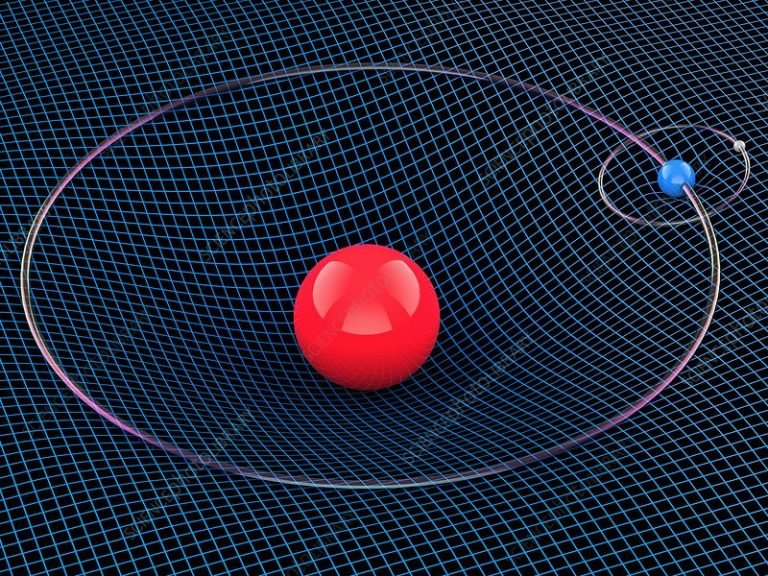

Около века назад Альберт Эйнштейн предложил свою Общую Теорию Относительности и отброс ил давно существовавшее понятие ньютоновской гравитации простого притяжения между объектами с описанием материи или энергии, искривляющей пространство и время вокруг нее. Несомненно, общая теория относительности успешно прошла все испытания, которые ей бросали снова и снова, и полностью объясняет гравитационное взаимодействие в макроскопическом масштабе. Но когда физики пытаются вычислить кривизну пространства вокруг электрона или других таких небольших объектов, математика становится невозможной.

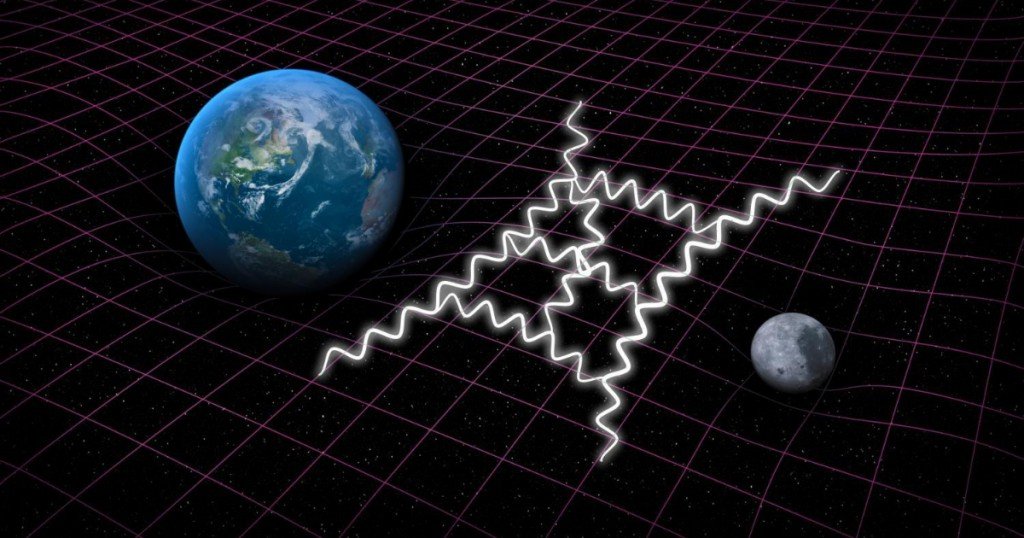

Искривление пространства-времени вокруг массивных объектов, как это объясняется в общей теории относительности Эйнштейна.

Более того, на расстояниях, очень близких к центру черных дыр, которые меньше планковской длины, квантовые флуктуации пространства-времени играют важную роль. Итак, когда кто-то пытается очертить гравитационное поле черной дыры в общей теории относительности, кривизна пространства-времени расходится в центре, тем самым сигнализируя о крахе общей теории относительности и намекая на необходимость теории, которая выходит за рамки общей теории относительности, а также учитывает квантовые эффекты.

Гравитоны и теория всего

За исключением гравитации, три фундаментальные силы уже, как известно, следуют этим законам квантовой механики и имеют связанный с ними носитель силы. Следовательно, их достоверность в квантовом мире не вызывает сомнений. Что касается силы тяжести, то здесь все по-другому, поскольку общая относительность полностью основана на классических рамках. Со временем физики связали гипотетический носитель силы с гравитацией, и этот гипотетический квант силы тяжести и есть то, что мы называем гравитоном.

Если однажды гипотетический статус гравитона изменится на реальный, это докажет, что гравитация также хорошо вписывается в квантовую механику, что в конечном итоге приблизит ученых к гигантскому скачку «теории всего».

Различные теории квантовой гравитации

За прошедшие годы было выдвинуто несколько подходов к объяснению квантовой гравитации, и, следовательно, было предложено несколько теорий кандидатов. Наиболее известными подходами в этом контексте являются теория струн, каноническая теория квантования, петлевая квантовая теория, евклидовая квантовая теория, а последним является квантовая гравитационная теория, основанная на квантовых вычислениях.

Несомненно, теории квантовой гравитации сталкиваются с множеством проблем, поскольку их экспериментальное подтверждение связано с ограниченностью ресурсов. Однако многие надеются, что теория квантовой гравитации однажды позволит нам понять проблемы очень высоких энергий и минимальных размеров пространства, таких как поведение черных дыр, происхождение Вселенной и многое другое. А пока продолжайте исследовать! Никогда не знаешь, что когда-нибудь ты станешь тем, кто получит Нобелевскую премию за какой-нибудь прорыв в области квантовой гравитации!

Что нужно для квантовой гравитации – так это больше экспериментов

Математика не решит проблемы квантовой гравитации, это смогут сделать только эксперименты

В середине 1990-х я изучала математику. Я не была полностью уверена в том, чем я хочу заниматься в жизни, но меня поражала способность математики описывать естественный мир. После уроков по дифференциальной геометрии и алгебрам Ли я посетила серию семинаров от математического департамента, на которых обсуждалась величайшая проблема фундаментальной физики: квантификация гравитации и объединение всех сил природы под одним теоретическим зонтиком. Семинары велись вокруг нового подхода, разработанного Абэй Аштекаром из университета штата Пенсильвания. С этим исследованием я ранее не сталкивалась, и ушла оттуда с полным впечатлением того, что проблема решена, и об этом просто ещё никто не знает.

Всё это казалось чистой победой незамутнённого разума. Требования математической связности привели, к примеру, к открытию бозона Хиггса. Без него Стандартная модель для частиц, сталкивающихся с энергиями выше 1 ТэВ, перестала бы работать – а такие энергии доступны на Большом адронном коллайдере. Вероятности не давали бы в сумме 100% и лишились бы математического смысла. Следовательно, при переходе этой энергетической границы должно было появиться что-то новое. Хиггс был простейшей из возможностей, которую могли придумать физики, и они его, естественно, нашли.

В этой туманности живёт быстро вращающаяся нейтронная звезда PSR B1509-58. Нейтронные звёзды выдают регулярные импульсы в радиодиапазоне, а их можно использовать для поисков квантовых эффектов гравитации.

В 20-х и 30-х математическое несоответствие между специальной теорией относительности Эйнштейна и изначальной версией квантовой механики привело к появлению квантовой теории поля, на которой затем была основана Стандартная модель. Математическое несоответствие между специальной теорией относительности и ньютоновской гравитацией привело к появлению общей теории относительности – нашей самой современной теории гравитации. Теперь же у физиков осталось несоответствие между Стандартной моделью и ОТО. Мы, конечно, ожидаем, что разрешение этой проблемы в виде квантовой теории гравитации станет таким же срывом покровов, как и предыдущие случаи.

Но с течением времени я узнавала и о других исследователях, использовавших другие методы, и убеждённых, что и они также близко подошли к разрешению проблемы. Теория струн, петлевая квантовая гравитация, причинная динамическая триангуляция, асимптотически безопасная гравитация, каузальные наборы… Практиковавшие эти подходы учёные тоже были уверены в том, что смогут расшифровать природу при помощи одной лишь математики. Различались они не потому, что кто-то из них сделал в математических выводах ошибки, но потому, что они начали с разных предпосылок. Математика нужна для проведения серии логических выводов, но ни одно математическое заключение не будет лучше, чем его предпосылки. Для выбора между физическими теориями недостаточно логики. Единственный способ выяснить, какая теория описывает природу, это провести экспериментальную проверку.

Но работавшие над разными подходами физики редко общались друг с другом, а если и общались, то никогда не соглашались. И с чего бы? В отсутствие экспериментальных доказательств у них не было причин для согласия. Накапливалась математика, создавались десятки тысяч статей, проводились сотни конференций. И ни один подход не выдал недвусмысленного решения. И по мере того, как безуспешно проходили десятилетия, над поиском квантовой гравитации всё сильнее нависали сомнения.

Странно, но в 90-х почти никто не пытался найти наблюдаемые доказательства квантовой гравитации; считалось, что это невозможно. Эффекты квантовой гравитации чрезвычайно слабы. Физики прикинули вероятность обнаружения предполагаемых частиц гравитации – гравитонов – и обнаружили, что шансы на это малы даже при использовании детекторов размером с Юпитер, обращающийся вокруг нейтронной звезды. [Rothman, T. & Boughn, S., Can gravitons be detected? Foundations of Physics 36, 1801-1825 (2006)]

Но на самом ли деле необходимо обнаружить гравитоны напрямую, чтобы найти доказательства квантовой гравитации? Этот вопрос не отпускал меня. К концу 90-х я переключилась на изучение физики. Большинство физиков, работающих с квантовой гравитацией, всё ещё верят, что их математика откроет им путь к успеху. Я в это не верю. Но у меня нет и пессимизма по поводу экспериментальной недоступности квантовой гравитации. Наоборот, я осторожно надеюсь, что ещё при моей жизни мы успешно продемонстрируем квантификацию гравитации в эксперименте.

Те из нас, кто ищет экспериментальные подтверждения квантовой гравитации, сталкиваются с уникальной исследовательской проблемой: у нас нет ни теории, ни данных! Но даже при отсутствии общепринятой теории квантовой гравитации, мы можем исследовать основные свойства, ожидаемые от неё, и найденные в различных теориях-кандидатах.

К примеру, некоторые теории указывают на дискретность пространства-времени. В таком случае у него могут быть дефекты, как у кристаллов, способные сбивать с пути свет и размывать изображения удалённых квазаров. Некоторые теории считают, что пространство-время – это некая основа или жидкость, в случае чего даже у вакуума можно было бы найти свойства материалов, такие, как вязкость или рассеивание. Некоторые теории предсказывают нарушение симметрий, уважаемых в ОТО; иные считают, что квантовые флуктуации пространства-времени могут растревожить чувствительные квантовые системы. Всё это можно искать.

Вы уже знаете, что ничего мы не нашли – иначе вы бы услышали об этом. Но даже отсутствие результатов помогает разрабатывать теории. Такие случаи учат нас, что некоторые идеи – к примеру, что пространство-время может быть периодической решёткой – просто несовместимы с наблюдениями.

Конечно, было бы гораздо лучше получить настоящее подтверждение. В последние годы мы смогли найти несколько новых возможностей приблизиться к цели. Возьмём первичные гравитационные волны. Эти небольшие флуктуации пространства-времени в ранней вселенной должны были оставить отчётливый отпечаток на реликтовом излучении. В 2014 году совместная группа BICEP2 объявила о проведении измерений этого отпечатка, и хотя они ошиблись, это не значит, что волн не существует. Просто для их обнаружения потребуется больше усилий. А если мы их обнаружим, их квантовые свойства помогут нам разрабатывать нашу модель. Лоуренс Краус из Аризонского университета и Фрэнк Уилчек из МТИ утверждают, что обнаружение первичных гравитационных волн покажет, что гравитация должна квантоваться [Krauss, L. & Wilczek, F., Using cosmology to establish the quantization of gravity. Physical Review D 89, 047501 (2014)]. Их аргумент чрезмерно упрощён, но Винсент Веннин [Martin, J. & Vennin, V. Quantum discord of cosmic inflation: Can we show that cmb anisotropies are of quantum-mechanical origin? Physical Review D 93, 023505 (2016)] и Юджин Бианчи [Bianchi, E., Hackl, L., & Yokomizo, N. Entanglement time in the primordial universe. International Journal of Modern Physics D 24, 1544006 (2015)] независимо занялись анализом данных по реликтовому излучению, способных отличить квантовые флуктуации от неквантовых.

Телескоп BICEP2 на Южном полюсе

Ещё есть чёрные дыры. Физика чёрных дыр – одна из главных тем исследования квантовой гравитации. Довольно долго считалось, что квантово-гравитационные эффекты будут ощутимыми только ближе к центру чёрных дыр, скрыты за горизонтом, обозначающим её границу, и потому неизмеримы снаружи. Но в последние годы эта вера пошатнулась. К примеру, согласно одному теоретическому предположению, чёрные дыры окружены файерволами — материальными поверхностями, уничтожающими падающую в них материю. Хотя я и некоторые другие учёные подвергали этот аргумент сомнению [Hossenfelder, S. Disentangling the black hole vacuum. Physical Review D 91, 044015 (2015)], он не оказывается единственной причиной предполагать, что на горизонте могут проявляться эффекты квантовой гравитации.

А если они проявляются, тогда изучение чёрных дыр может открыть нам информацию по квантовой гравитации. Майкл Кавиц [Michael Kavic] из Лонг-айлендского университета предложил поискать двойные системы, состоящие из нейтронной звезды, обращающейся вокруг чёрной дыры. Нейтронная звезда излучает радиоволны, и если этот луч заденет горизонт чёрной дыры, то наблюдаемый импульс будет изменён структурой этой дыры [Estes, J., Kavic, M., Lippert, M., & Simonetti, J.H., Shining light on quantum gravity with pulsar-black hole binaries. arXiv:1607.00018 (2016)]. Ещё один подход от Ниайеша Афшорди [Niayesh Afshordi] из Perimeter Institute изучает гравитационные волны, создающиеся при слиянии чёрных дыр. Квантовые эффекты могут проявиться в те моменты, когда новообразованная чёрная дыра принимает свою окончательную форму [Abedi, J., Dykaar, H., & Afshordi, N. Echoes from the Abyss: Evidence for Planck-scale structure at black hole horizons. arXiv:1612.00266 (2016)].

Но самая многообещающая идея пришла с неожиданной стороны. Если гравитационное поле можно квантовать, оно должно обладать определёнными квантовыми характеристиками, такими, как суперпозиция, при которой система одновременно находится в разных состояниях.

Возьмём основной пример квантового поведения: эксперимент с двумя щелями. Если направить луч электронов на экран, в котором прорезаны две щели, электроны образуют определённый волновой рисунок. Для его появления каждый электрон должен пройти через обе щели одновременно – это суперпозиция путей. Но у электрона есть масса, и она влияет на гравитационное поле. Если электрон находится в квантовой суперпозиции, то и его поле также должно быть в квантовой суперпозиции. Это очень странная идея. Если то же самое случится со всей Землёй, то упавшее с дерева яблоко испытает два разных гравитационных поля и упадёт в двух разных направлениях одновременно. Такие признаки несовместимы с квантовой механикой и ОТО; суперпозиция полей должна быть присуща квантовой гравитации.

Пока что таких эффектов никто не наблюдал, поскольку гравитационное поле одного электрона слишком слабое для того, чтобы его можно было измерить. В последние годы несколько экспериментальных групп создавали суперпозиции для гораздо более массивных объектов. Сегодняшний передовой край науки – работа с массой в нанограмм. Маркус Аспельмейер со своей венской группой занялся амбициозным проектом измерения гравитационного притяжения масс в 1 миллиграмм [Schmöle, J., Dragosits, M., Hepach, H., & Aspelmeyer, M. A micromechanical proof-of-principle experiment for measuring the gravitational force of milligram masses. Classical and Quantum Gravity 33, 125031 (2016)]. Недалёк тот день, когда мы сможем измерить гравитационное поле квантовых объектов.

Похожий подход пытаются использовать Мауро Патерностро с коллегами из университета Квинс в Белфасте, чтобы точно определить, какие признаки должны отличать квантующееся гравитационное поле от неквантующегося [Krisnanda, T., Zuppardo, M., Paternostro, M., Tomasz Paterek, T. Revealing non-classicality of unmeasured objects. arXiv:1607.01140 (2016)]. Их подход завязан на типичнейшем квантовом свойстве, запутанности, при котором наблюдается корреляция свойств разных объектов. Представьте два объекта, взаимодействующих через гравитацию. Корреляции между ними будут зависеть от того, квантуется это поле или нет. По идее, можно измерить корреляции и определить квантуемость поля.

То, что науке требуется экспериментальное подтверждение идей, нельзя назвать новостью, но мечта древних философов о том, что одни лишь рассуждения могут распутать тайны природы, к сожалению, живёт среди теоретиков, работающих над квантовой гравитацией. В итоге умственные упражнения, будь они сколь угодно сложными, сводятся к эстетическим или философским предпочтениям при выборе предпосылок. Огромное количество литературы по квантовой гравитации занимается погребением этих предпосылок под математическими горами.

Через двадцать лет после того, как я впервые услышала о квантовой гравитации, эта область всё ещё находится во власти учёных, полагающихся на математическую последовательность. Но увеличивается и число тех, кто, подобно мне, изучает возможности экспериментальных проверок квантовой гравитации. И чем виднее становится провал математического метода, тем нам яснее, что единственный путь вперёд – это поиск экспериментальных подтверждений, вне зависимости от его сложности. Первый шаг – демонстрация квантования гравитации. А затем уже можно приступать ко всему спектру гравитационных явлений. Именно так мы перенесём квантовую гравитацию из математики в физику.

А что стало физикой, может стать инженерным делом. В отличие от многих моих коллег, я считаю, что понимание квантования гравитации может помочь нам практически. Такая теория не только улучшит наше понимание пространства и времени, но и квантовых систем в общем. Это будет долгий путь. Но на то, чтобы пройти от четырёх элементов Аристотеля до четырёх сил физики, нам понадобилось 2000 лет. Так что путешествие будет длительным.

Квантовая петлевая гравитация: теория Ы не о гравитации.

В этом посте будет предпринята попытка более-менее понятным языком прояснить суть модной теории ПКГ, а так же показана реальная польза фундаментальных исследований. Для адекватного понимания написанного рекомендую прочитать предыдущие посты. Хотя бы чтоб не путаться с терминами.

Во-первых: петлевая квантовая гравитация это не теория о гравитации! Да, представьте себе. Если точнее, это теория не только о гравитации, а вообще обо всех взаимодействиях и ещё до кучи о… Впрочем, давайте начнём с начала – с самой гравитации

Подавляющее большинство людей знакомо с понятием гравитации хотя бы на уровне школьной физики и закона Ньютона: материальные тела притягиваются, сила притяжения зависит от массы и квадрата расстояния между этими массами. Однако мало кто задумывается о процессе притяжения и результатах воздействия гравитации с точки зрения самой материи и пространства, её содержащего.

Итак, представьте себе самую обычную, каждодневную ситуацию: пусть в абсолютно пустом пространстве (вакууме) у нас есть два идеальных сферических коня. На некотором расстоянии друг от друга, естественно. Закон всемирного тяготения Ньютона говорит, что эти два коня начнут притягиваться друг к другу. Пусть притягиваются, не будем им мешать. В результате действия гравитации кони будут ускоряться, то есть набирать скорость. Скорость, как мы знаем, соответствует такому понятию как кинетическая энергия, а значит, под действием гравитации кони эту самую кинетическую энергию будут приобретать. По ходу дела эти же кони будут уменьшать свою так называемую потенциальную энергию, которая тоже из курса школьной физики. По итогам воздействия гравитации идеальные сферические кони друг с другом всё-таки столкнутся, испытав соударение.

Но что есть соударение? Это упругое до определённой степени взаимодействие, приводящее к обмену кинетическими энергиями, а так же к возрастанию внутренней энергии (температуры) столкнувшихся тел на ту самую «неупругость» которая отличает абсолютно упругие тела от не абсолютно упругих. Если вернуться к нашим коням и допустить, что они хоть и идеальные, но всё-таки состоят из атомов, то идеальной упругости у них нет. Значит, часть энергии столкновения перейдёт в тепло, которое можно заметить по тепловому излучению. Конечно, после столкновения кони разлетятся на некоторое расстояние, при котором вся их кинетическая энергия опять не превратится в потенциальную.

Сомневающиеся в нагреве тел при воздействии на них механических ударов могут взять два урановых лома, постучать ими друг об друга, а затем проверить место соударения на нагрев. Только не берите ломы из 235-го, это слегка небезопасно.

Какие выводы из этого следует сделать, прежде всего.

1) Поскольку мы знаем про закон сохранения энергии (энергия не берётся из ниоткуда и не исчезает в никуда), получается, что само по себе пространство несёт в себе энергию, которая способна перейти в знакомый нам нагрев. А поскольку описанный выше процесс энергетически выгоден системе (обратный переход затруднён), привычная материя имеет меньше энергии, чем пространство без неё. Что тоже само по себе занимательно.

2) Антигравитация, как воздействие, обратное гравитации должна по итогам действия поглощать материю (энергию) и переводить её в расстояние.

Любопытно, не правда ли? Уже этих двух неспешных фактов достаточно, чтобы всерьёз попытаться понять природу гравитации.

Как я указала в предыдущем посте, попытки квантования физических полей были очень даже обоснованы: успех в этой области означал бы подтверждение той математики, которая уже давно работает на макроуровне. Если электрон – не точка, то он не должен иметь бесконечную массу (как и протон или другие частицы). Гравитон, как частица пока что виртуальная (ещё не обнаружен), по результатам квантования тоже мог получить объяснение своей природы и, как следствие, раскрыть механику гравитации. В связи с этим большей частью исследование гравитации и попытки её квантования велись не как-то отдельно, а именно в рамках разработки общих теорий. То есть таких теорий, которые бы смогли объяснить вообще все поля, не только гравитационное.

Теория относительности в этом плане облажалась. Не то, чтобы она не смогла представить гравитационное поле, наоборот, подход был использован революционный. Однако в некоторых математических выражениях (а мы помним, что ОТО/СТО это прежде всего мат. модель) появлялись значения, которые просто не могли иметь физического смысла. Например, активно используемое понятие кривизны пространства-времени. Согласно расчётам эта самая кривизна при таком явлении как сингулярность превращалась в бесконечность, что, как бы, напрягало. Действительно, если рассматривать кривизну как меру ускорения, приобретаемого телом в точке пространства, то бесконечная кривизна означает бесконечное ускорение или бесконечную приобретаемую скорость за любое сколь угодно малое время. Т.е. даже за так называемое время Планка (минимальный масштаб времени, который вообще имеет физический смысл) тело должно было получить скорость выше скорости света. Что как бы намекает на внутреннюю несогласованность.

Теория струн и М-теория в этом плане справились на ура, если считать успехом следующее определение: «мы всегда можем найти хреналион вариантов мат. моделей, верно реализующих всю физику конкретно Вашей вселенной, только матан наш слабенький и мы не можем их конкретно отписать». Т.е. вроде как бы и вин, но писец подкрался фейл уже с другой стороны: приёмов математики не хватает! Для понимания ситуации, попробуйте взять кратный интеграл хотя бы по двум измерениям. И это у него ещё есть практический смысл! А теперь доведите количество измерений до 9, поставьте в него функцию девятого порядка (восемь типов производных) и рискните записать на бумаге вывод итога интегрирования. Подсказка: в очень хорошем случае это займёт 100-200 страниц убористых формул, несколько лет жизни и тонну-другую отборной травы.

Итак, сложность подхода М-теории стала некоторым препятствием для её активной разработки, но в то же время стимулировала альтернативные пути. ПКГ как раз является одной из таких альтернативщиков.

В чём общий смысл: пространство квантуется. Есть минимальные объёмы, меньше которых уже ничего нет. Тут ничего нового, ибо мы за этим и шли. ПКГ, конечно же, имеет собственный подход, но в чём-то он весьма похож на соседей. Мы берём минимальный объём и рассматриваем его как вершину математического графа (нет, не его превосходительства, гуглите про мат. графы сами). Если представить всё пространство состоящим из вершин этого графа, то возможные пути между вершинами – рёбра графа (господа патологоанатомы, хватит ржать) – будут возможными направлениями перехода из одной минимальной области в другую. Вы не можете гулять внутри одной дискретной области, ибо в крайнем случае займёте её всю. Не меньше. Вы не можете перейти в другую область иначе, как по разрешённому пути – ребру графа. Конкретные пути для переходов могут меняться во времени (и меняются), вершины могут совмещаться (и становиться одной) или разделяться.

При таком подходе любая частица может быть описана как некая область графа с определёнными параметрами (геометрическим видом), а отдельные свойства частиц, например, заряд электрона, будут топографическими сущностями (представьте на карте внутренность МКАД). Движение частиц будет описываться дискретным цепочечным перемещением характерной области в определённом направлении и с определёнными параметрами. Сами вершины графа при этом могут не перемещаться, а лишь «переключать» свойства, образуя как бы бегущую по цепи (пенке) область или волну. В этом плане ПКГ очень похожа на теорию струн, которая утверждала нечто подобное (частицы – перенос энергии по струне).

В чём смысл сакральный и почему именно петлевая. Дело в том, что изобретатели теории очень серьёзно подошли к одной из главных проблем всех указанных выше теорий: проблеме фона. В любой теории фон пространства подразумевался сам собой и активно использовался. Привычные x/y/z как координатные оси никуда не выкидывались, подразумевая, что если даже пространство состоит из квантов, эти самые кванты всё равно измеряются по ним, по осям. Итоговые выражения приходилось строить всё-таки с привязками, которые были бы трансформируемы в привычные координаты.

Авторы ПКГ решили сделать ход конём. Кое-кто посмотрел на уравнения Максвелла и не увидел в них координат пространства. Вместо этого в самих уравнениях используются координаты, «проложенные» в измерениях самого поля (полей). Если взять электрическое поле и нарисовать его силовые линии, то переходя от одной линии к другой, мы получим «измерение», привязанное к самому электрическому полю, а не к пространственным измерениям. Действительно, уравнения электродинамики выглядят хорошо, просто, стройно и лаконично без привязки к x/y/z. Мы можем записать уравнение электрического поля с нулевой энергией как уравнение петли, в которой силовая линия замкнута сама на себя.

Вот тут я вынуждена сказать «Стоп».

Уважаемые, поймите правильно, ПКГ – теория очень молодая, а изложенные тут выводы появились каких-то десять лет назад. Проверки и конкретизации идут полным ходом, несогласованностей с теорией относительности и стандартной моделью так же хватает, работы ещё навалом. Например, один из выводов говорит о том, что скорость света должна зависеть от энергии самого света: гамма-кванты прилетают быстрее. Зависимость не сильная, проявляется на расстояниях в миллиарды световых лет, результаты соответствующего эксперимента мне пока не известны. Тем не менее, побед у теории много, в том числе устранение сингулярности как явления (внутри чёрных дыр нет сингулярности, в момент Большого Взрыва – тоже не было).

Теперь пара слов о практической стороне.

Подавляющая часть человеков считает занятие физикой не только заумным времяпрепровождением, но и мало-мало бесполезным: денег с него не получить, новых плюшек не видать, а когда будут – ещё бабушка надвое сказала.

В чём-то, конечно, это правильно, благо подобные исследования не дают прямой прибыли сразу, а иногда и вообще. Однако, каждое новое открытие в итоге влияет на нашу жизнь весьма серьёзным образом. Например, квантовый фотоэффект. Нобелевку по нему дали в 1923, спустя 84 года после первого наблюдения. А давно ли появились белые и синие светодиоды, вспомните? И это касается явления, по сути своей не такого уж сложного.

Что касается теорий гравитации или общих теорий всего, они могут дать представления о подходах к реализации таких «фантастических» проектов как:

Сверхсветовой двигатель. Читаем про кротовые норы, пузырь Алькубьерре, криптографическую связь на основе квантово-связанных частиц и прочие радости.

Антиграв. Тут тоже без пояснений, благо все понимают, что сие есть.

Вечный преобразователь а-ля «вечный двигатель». Получать энергию/вещество из пространства как такового – штука заманчивая.

Гиперсветовой двигатель. Позволит дойти до скоростей, которые за приемлемые сроки выведут нас за пределы Ланиакеи. Реализуется на основе эффектов, привязанных к ландшафту М-теории и по сути является переходным между просто сверхсветовым и гиперпространственным двигателем.

Гиперпространственный двигатель – в отличие от предыдущего позволяет так же перемещаться между вселенными.

Другие забавные плюшки.

Верится слабо, а большей частью не верится, однако стоит учесть, что вера в данном случае не применима к науке.

В качестве бонуса на закуску от девятихвостой: на реализацию первого сверхсветового двигателя человечеству потребуется не более 20 лет при условии, что оно будет им заниматься (а не фигнёй страдать каждый по отдельности).