что такое кривая шпее в стоматологии

Что такое кривая шпее в стоматологии

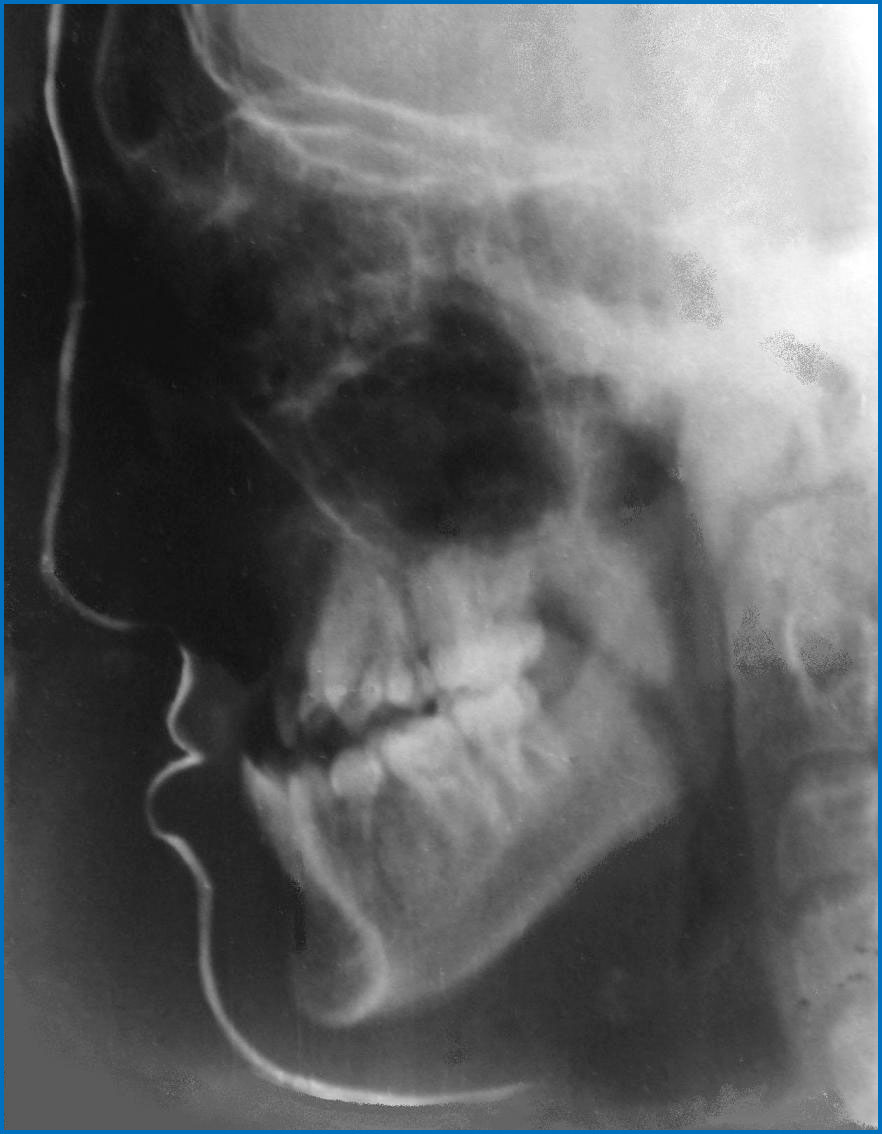

Для более детального выяснения вопроса о взаимоотношениях зубных рядов при различных движениях нижней челюсти необходимо остановиться подробно на сагиттальной и трансверзальной окклюзионных кривых. Ф. Шпее впервые описал сагиттальную окклюзионную кривую нижней челюсти в области жевательных зубов на зубной дуге. По Шпее, она морфологически выражается в том, что жевательные поверхности нижних зубов, начиная от премоляров и кончая последним моляром, образуют вогнутую сагиттальную кривую.

Самое глубокое место в этой кривой представляет собой жевательная поверхность первого нижнего моляра. Верхний зубной ряд в области коренных зубов тоже является сагиттальной кривой, но не вогнутой, а выпуклой, которая повторяет нижнюю вогнутую кривую.

Значение сагиттальной окклюзионной кривой.

Имеются также большие разногласия по вопросу о роли сагиттальной окклюзионной кривой. Одни называют ее компенсационной (Б. Н. Бынин, Б. Б. Брандсбург, Канторович, Винклер). А. Я. Катц, наоборот, отрицает ее компенсационные свойства. Сторонники компенсационной теории находят, что кривая Шпее имеет своим назначением компенсацию просвета, образующегося при выдвижении нижней челюсти вперед между верхними и нижними коренными зубами.

Они представляют себе механизм компенсации следующим образом: выдвижение вперед нижней челюсти, как указано выше, всегда сопровождается опусканием ее, которое влечет за собой разобщение зубных рядов в области коренных зубов. При выдвижении вперед, до встречи режущих краев фронтальных зубов, это зияние могло бы сохраниться. Таким образом, при передней окклюзии контакт зубов во время выполнения ими жевательной функции был только на передних зубах, что привело бы к образованию просвета в области жевательных зубов и передаче жевательного давления на фронтальные зубы и к их перегрузке.

Компенсация этого просвета достигается, по мнению сторонников компенсационной теории, благодаря наличию сагиттальной окклюзионнои кривой. Вследствие кривой Шпее коронки коренных зубов на нижней челюсти наклонены вперед, а на верхней, челюсти они отклонены несколько назад. Таким образом, на нижней челюсти дистальные бугры 7-го и 8-го зубов стоят на более высоком уровне по сравнению с мезиальными буграми, а на верхней челюсти мезиальные бугры коренных зубов стоят на более низком уровне, чем дистальные.

При движении нижней челюсти вперед дистальные бугры нижних зубов перемещаются вперед, устанавливаются против мезиальных бугров верхних моляров, и зубы вследствие разницы в уровне встречающихся бугров верхней и нижней челюстей смыкаются, несмотря на опускание нижней челюсти.

Значение трансверзальной окклюзионнои кривой.

При изучении расположения жевательных зубов можно убедиться, что щечные бугры на обеих сторонах нижней челюсти расположены на более высоком уровне, чем язычные. Следовательно, поперечная линия, проведенная по жевательным поверхностям коренных зубов нижней челюсти, идущая справа налево или в обратном направлении, представляет собой вогнутую трансверзаль-ную кривую.

По мнению сторонников компенсационной теории, эти трансверзальные кривые являются также компенсационными.

При движении нижней челюсти в сторону щечные бугры нижних жевательных зубов на балансирующей стороне устанавливаются против небных бугров верхних зубов, и вследствие разницы уровней бугров зубы смыкаются между собой и компенсируется просвет между коренными зубами.

Глубокий прикус и его лечение

Глубокий прикус — это аномалия строения зубочелюстной системы, проявляющаяся как нарушение соотношения верхней и нижней челюсти в вертикальном направлении. Существует два вида патологического прикуса в виде вертикальной аномалии — открытый и глубокий. Оба неверных соотношения имеют прямо противоположные проявления по своему главному симптому, характеру взаимоположения верхних и нижних фронтальных зубов.

|  |

| Характеризуется не смыканием зубов верхней и нижней челюстей (вертикальная щель). | Характеризуется чрезмерным захождением зубов нижней челюсти за поверхность верхних. |

Клинический случай, демонстрирующий глубокое резцовое перекрытие. В положении сомкнутых зубов верхние резцы полностью перекрывает нижние. В норме резцовое перекрытие должно составлять 2-3 мм.

Выделяют два вида проявления глубокого прикуса: зубоальвеолярная (легкая форма) и скелетная (тяжелая форма). Зубные признаки в обоих случаях проявляются одинаково. Но в случае зубоальвеолярной патологии лицо человека выглядит гармонично, а в случае скелетной формы нижняя треть лица значительно уменьшена, поэтому обличие выглядит диспропорциональным. К счастью, в ортодонтической практике скелетная форма встречается достаточно редко. Ее лечение сложное, требует активно заниматься проблемой в возрасте, когда ребенок еще активно растет. Если время упущено, то часто требуется хирургическое лечение.

Зубоальвеолярная форма является распространенной проблемой. Но ее проявления так завуалированы для пациентов, что они зачастую не знают о существовании патологии до тех пор, пока не задумают обратиться к стоматологу, для лечения «кривых зубов». Когда дело доходит до установки брекет системы, то ортодонт открывает глаза на существование проблемы, лечение которой значительно сложнее, чем просто исправить неровные зубы.

Почему пациенты не замечают глубокого резцового перекрытия? Потому, что такое положение никак не сказывается на улыбке. Но если игнорировать глубокую окклюзию, то вероятность рецидива патологии неровных зубов становится очень высокой. Кроме этого, глубокая окклюзия является источником чрезмерных нагрузок на передний участок зубного ряда, приводя к патологической стираемости фронтальную группу зубов. Также этот вид аномалии приводит к перегрузке челюстного сустава. Конечно же, патологическая окклюзия не единственное, что может негативно сказаться на височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС). Но риски развития дисфункции ВНЧС у лиц патологией окклюзии значительно возрастают.

Причины глубокого прикуса

Причиной формирования глубокого прикуса чаще является нарушение нормальной физиологии зубо-челюстного аппарата. Если передние зубы не получают нормальных жевательных нагрузок, то зубы теряют верную позицию устремляясь в направлении драг к другу. Смещение зубов в неверную позицию происходит медленно, но движение осуществляется до тех пор, пока нижние резцы не придут в контакт с мягкими тканями в области твердого неба. При каждом смыкании зубы травмируют небо и в таком случае говорят об осложнении — травмирующей окклюзии.

Причины, которые приводят к дисбалансу нагрузок в переднем участке зубного ряда — это чрезмерно длительное грудное вскармливание, длительное использование сосок и бутылок с сосками, употребление в пищу только мягкой пищи, привычка откусывать пищу боковыми зубами, парафункция языка и губ и др. В целом, причины глубокого соотношения не отличается от развития других форм ортодонтической патологии.

Лечение глубокого прикуса в ЦКС стоматология Харьков

В нашей клинике ЦКС стоматология Харьков, мы достаточно часто сталкиваемся с патологией глубокого прикуса. В возрасте после 11 лет мы используем методику лечения техникой прямой дуги при помощи брекет систем различной конструкции.

Пациент подросток. Родители обратились за ортодонтической помощью из-за неровных зубов ребенка.

О том, что кроме неровных зубов есть признаки глубокого соотношения, узнали на консультации ортодонта.

План лечения предполагает установку брекет системы на две челюсти и в ходе лечения будут устранены аномалии положения отдельных зубов и нормализован прикус.

Начинаем ортодонтическое лечение с нижнего зубного ряда, так как проблемы на нижней челюсти выражены сильнее. В глаза бросаются неровные края нижних резцов. Зубы неравномерно стерлись из-за бруксизма и аномалии окклюзии. Для подросткового возраста такая редукция эмали является серьезным признаком патологии.

Но, самое важное, установленная брекет система подчеркивает как высоко размещены передние зубы относительно боковых.

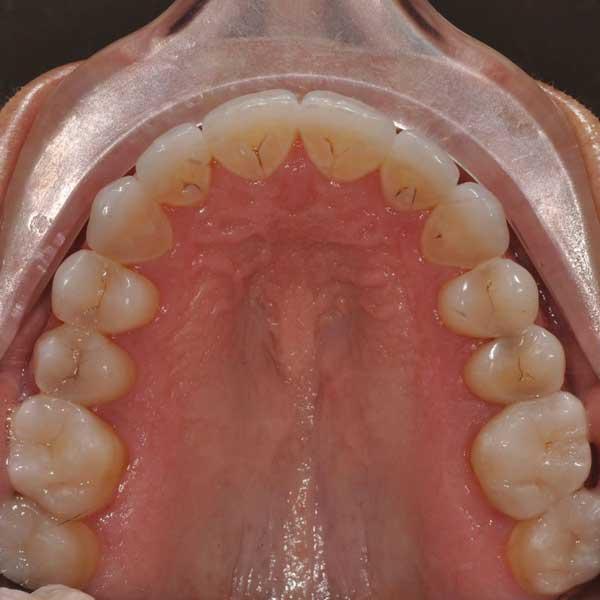

Задачами лечения глубокого прикуса является нормализация кривой Шпее. Мы решаем эту задачу при помощи брекет системы.

Фотография зубов на начальных и финальных этапах лечения демонстрирует кардинальное изменение кривой Шпее.

Форма ортодонтической дуги в начале и финале лечения брекетами также показывает мощный эффект перемещения зубов и нормализацию формы зубного ряда. В начале лечения дуга изогнута, в финале она прямая.

Изменился характер смыкания зубов. Механика перемещения обеспечила движение боковых зубов нижней челюсти вверх, а фронтальной группы зубов вниз. Поэтому в финале лечения клык нижней челюсти не более 2 мм перекрывается клыком верхней.

Таким образом, меняя форму кривой Шпее, мы изменили параметр глубины резцового перекрытия. ДО лечения резцы нижней челюсти полностью скрываются за верхними резцами. В финале лечения большая часть коронок нижних резцов видна в положении сомкнутых челюстей. Мы получили признаки правильного (ортогнатического) прикуса.

ДО и ПОСЛЕ лечения глубокого прикуса

Фото ДО и ПОСЛЕ лечения брекетами демонстрируют прекрасный результат. В финале окклюзия выглядит отлично и можно говорить о 100% достижении результата. Но вот вопрос, стоит ли ждать изменений формы лица в случае консервативного лечения с применением брекет системы?

Если лицо пациента до лечения было не пропорциональным, то скорее это скелетная форма патологии и следует проводить хирургическое лечение.

В случае зубоальвеолярной формы лицо ДО лечения пропорционально, и исправление глубокого соотношения не меняет лицо пациента. Но в нашем случае произошли некоторые изменения:

Первое. Лечение подростка всегда связано с взрослением и изменением черт лица. Лечение брекетами длительное и пациент взрослеет за это время. Но в этом случае ортодонтия ни при чём.

Второе. Это изменения в следствии ортодонтического воздействия.

Улыбка пациента изменилась. И тут заслуга ортодонтии в том, что изменилось положение зубов; и в том, что стоматологи учат своих пациентов улыбаться верно; и в том, что ортодонты устраняют психологические комплексы.

Также изменился профиль пациента. ДО лечения профиль был вогнутый, а ПОСЛЕ стал почти прямой. Значит, брекеты способны улучшить пропорции лица пациента если кроме глубокого соотношения исправляли другие ортодонтические аномалии.

Особенности боковой окклюзии

Боковая окклюзия – это один из вариантов одноименной характеристики челюстей и зубов человека. Суть в том, что зубы не просто имеют хаотично расположенные выступы и впадины, но все эти элементы призваны обеспечить соединение и фиксацию единиц/челюстей в определенном положении. Оптимальным считается симметрия и совмещение рабочих поверхностей.

Отклонения от идеального размещения могут происходить из-за врожденных недугов, либо тяжелых приобретенных. Не редко клиенты обращаются после травмы, в частности утраты одной или нескольких зубов.

Для создания идеального протеза требуется оценить окклюзию и исправить несоответствия. Челюсти выставляются так, чтобы получить оптимальное положение единиц и перенести его на слепок. В дальнейшем на основе полученной формы проводится реставрация.

Окклюзий несколько и боковая – одна из них, причем, разделяют левую и правую характеристики, но определяются они идентичным образом.

Общие данные

Фактически при перемещении в боковые стороны совершается вращение сустава вокруг оси. Этот тип окклюзии так же требует сокращения крыловидной мышцы, для каждой стороны существует свой одноименный пучок.

Что касается зубов и положения, которое они занимают, основные параметры следующие:

— между передними резцами проводится центральная линия. При боковых смещениях она отклоняется в противоположную сторону, причем, чем больше амплитуда движения, тем больше угол между вертикалью и полученным положением центра;

— с одной стороны смыкание единиц происходит с одноименными противолежащими бугорками, с другой стороны ситуация обратная – с разноименными. При движениях происходит соединение нижних щечных с небными, расположенными на верхней челюсти;

— нижняя челюсть практически не напряжена, так как мускулы, поднимающие ее, в равной степени сдерживаются весом самой челюсти. Равновесие системе придает сила сокращения мускулатуры, обеспечивающей движение вниз.

Признаками боковой окклюзии является положение зубных рядов, которые в этом случае оказываются разобщены на 2-3 мм. Губы в этом случае сомкнуты без просветов, относительно слабо выражены подбородочная и носогубные складки.

Связанные проблемы

Увеличивается риск заработать различные недуги, будь то кариес или пародонтит, неправильная окклюзия становится благоприятной почвой для развития всего спектра заболеваний зубов и десен. Дело в том, что запущенные формы не позволяют надлежащим образом ухаживать за полостью рта и сохранившимися единицами.

Факторы, влияющие на окклюзию

Существует множество факторов, оказывающих влияние на поверхности контактов единиц при жевательных движениях челюстями.

Стоматологов и техников интересуют следующие аспекты:

— траектория движения суставов. В отношении бокового положения смещения круговые с небольшим отведением вниз;

— отдельно выделяется так называемое движение Беннета, которое оценивает угол, на который отклоняется суставная головка. Среднее значение для пациентов с нормальным строением и отсутствием патологий – 15-17 градусов;

— плоскость окклюзии. Подразумевается соотношение горизонтали и средние показатели жевательных плоскостей;

— кривая Шпее. Данный параметр показывает искривление окклюзионных плоскостей, дистальное и верхнее;

— еще один именной аспект – кривая Уилсона. Подразумевается смещение плоскости окклюзии, которая оценивается во фронтальной плоскости;

— важно оценить перед восстановлением морфологию участков задних зубов. Для этого требуется в комплексе оценить значения высоты выступающих элементов и бугорков, измеряется глубина впадин, а так же направление, в котором проходят борозды и краевые выступающие гребни. Помимо этого, рассматриваются углы наклона поверхностей бугорков, относящиеся к морфологии окклюзии.

Все описанные аспекты влияют на параметры соединения единиц и полученные модели соответственно;

— при выставлении правильного положения необходимо рассматривать путь, который проходят резцы при механической работе. В первую очередь оценивается траектория при перемещении челюсти вперед;

— измеряется дистанция между головками суставов.

Окклюзия анализируется перед формированием протеза, причем, происходит это несколькими путями. Начинается работа непосредственно в полости рта пациента, проводятся измерения специальными приборами, применяют устройства для выставления оптимального положения. При необходимости (как нехватка большого числа единиц или полная адентия) выполняются модели на базе специального гипса. Движения в любой плоскости имитируются артикуляторами.

Прикус и окклюзия

Важным параметром для определения состояния челюстей пациента является прикус.

Нормой является второй вариант, так как сохраняются все функции на приемлемом уровне (эстетика, коммуникации, прием пищи). Однако, в каждом классе существуют варианты. Физиологический прикус может быть ортогнатическим, то есть оптимальным положением челюстей и зубов, основные характеристики которых задаются центрально окклюзией.

Если прикус назван прямым, значит основные положения центральной окклюзии соблюдены, но во фронтальном отделе есть отклонения: нет перекрывания зубов, они соединяются встык режущими кромками. Бипрогнатия – это наклон передних зубов в сочетании с аналогичным смещением альвеолярного отростка, данное положение еще носит название физиологической прогнатии. Еще один вариант – физиологическая опистогнатия, при которой передние зубы на обеих челюстях наклонены в сторону языка.

Патологическим прикус считается, если положение челюстей и зубов приводит к нарушению эстетических параметров, речевой функций и пережевывания пищи. Различают несколько вариантов:

Прикус является важным показателем состояния челюстей, в некоторых случаях требуется серьезное вмешательство, чтобы получить правильное положение. Обычно проблемы вызывают травмы, но изменения происходят и при потере зубов. Даже нормальный прикус может стать патологией из-за естественного смещения единиц в сторону образовавшегося свободного пространства.

Что такое кривая шпее в стоматологии

При внимательном изучении анатомической формы головы мы обнаруживаем разнообразные криволинейные поверхности, напоминающие спирали, которые образуются путем формирования и роста тканей и органов, что обусловлено функциональной целесообразностью и экономичностью расхода живого строительного материала. Спиральные симметрии широко распространены в природе, где спираль проявляет себя как эталон компактности. Как указывает [1, с. 87] «из обширного разнообразия математических спиралей натуралистами освоены архимедова (арифметическая) и логарифмическая спирали. Это отнюдь не означает непригодность для биосимметрики прочих спиралей». При изучении более 60 гипсовых диагностических моделей верхней челюсти полученных у пациентов в возрасте 18–55 лет нами было установлено проявление 3 основных типов спиралей в форме твердого неба: 1) спираль гиперболическая; 2) спираль «жезл»; 3) спираль логарифмическая [2]. Из ортопедической стоматологии хорошо известно о саггитальной окклюзионной кривой Шпея, которая представляет собой линию, проходящую по жевательной поверхности зубов в боковой проекции, и направлена выпуклостью вниз с самой глубокой точкой в области первых моляров, обеспечивая устойчивость и оптимальное функционирование зубных рядов. Принято считать, что центр окружности, частью которой является эта кривая, расположен в середине глазницы [3]. Она впервые описана в 1890 г. немецким анатомом и эмбриологом Ф. Шпее (Ferdinand Graf von Spee, 1855–1937), который изучал особенности анатомического взаимоотношения между зубами человека в саггитальной плоскости. Вполне вероятно, что сагиттальная окклюзионная кривая, является не столько cегментом окружности, представляющей собой математический образ конечной фигуры с замкнутым контуром, сколько частью спирали роста, согласно общим природным законам динамического развития.

Оптимизация окклюзионной плоскости перед лечением

В сложных клинических случаях стоматологической реабилитации может потребоваться проведение предварительной оптимизации окклюзионной плоскости посредством не только ортопедических вмешательств, но и за счет ортодонтических, а также хирургических манипуляций. Такой междисциплинарный подход к лечению позволяет добиться не только функционально-прогностических, но и эстетически-качественных результатов. При этом переход к цифровому протоколу планирования в значительной степени позволяет оптимизировать все этапы будущей реабилитации.

Исходный анализ клинической ситуации проводится по данным конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), результатам интраорального сканирования, видеозаписям и клиническим фотографиям. Такой набор информации о пациенте позволяет скорректировать его ожидания относительного конечного результата, а также облегчает коммуникацию между врачами разных специальностей в процессе их работы над совместным клиническим случаем. Основными детерминантами окклюзионной плоскости являются положение резцов верхней челюсти, а также их соотношение с профилем лица и динамической проекцией улыбки, которые в значительной мере определяют эстетический исход лечения. В данной статье мы опишем подход использования элайнеров и скелетного анкоража для контроля вертикального положения передних и задних зубов с конечной целью оптимизации окклюзионной плоскости до начала ортопедической фазы лечения.

Анализ эстетических и функциональных параметров

Существует прямая взаимосвязь между оптимальной эстетикой зубов и надлежащей функциональной окклюзией. Именно форма определяет функцию, следовательно, тщательный анализ окклюзии является определяющим фактором приемлемого эстетического результата. Вертикальная позиция передних резцов верхней челюсти напрямую влияет на эстетическую составляющую реабилитации, в то же время вертикальное положение передних резцов по отношению к задним зубам – непосредственно влияет и на функциональный исход лечения. Неправильно спроектированная окклюзионная плоскость является одной из причин развития патологической стираемости, дисфункции височно-нижнечелюстных суставов, сколов имеющихся реставраций и т.д. Распределение балансирующих и небалансирующих контактов, а также окклюзионных интерференций на рабочей и на нерабочей сторонах челюсти, влияет на соотношение положения окклюзионной плоскости в дистальных участках по отношению к ее положению во фронтальной области. S-образная форма окклюзионной плоскости (в сагиттальной проекции) компрометирует переднюю направляющую даже при І классе соотношений челюстей. При 2 классе соотношений (и 2 подклассе) обратная S-образная форма окклюзионной плоскости может спровоцировать развитие патологической стираемости как передних, так и задних зубов.

Положение режущего края

Планирование положения резцов является достаточно сложной задачей, поскольку таковые являются составляющей динамической системы. Использование современных технологий, которые позволяют скомпилировать данные, полученные при видеорегистрации во время разговора с пациентом, а также результаты внутриорального сканирования, конусно-лучевой компьютерной томографии и фоторегистрации формируют условия для адекватного позиционирования зубов в структуре линии улыбки. Конечно же, существуют определенные стандарты, по которым проводиться планирование основных элементов улыбки, но возможность позиционирования таковых в трехмерном пространстве обеспечивает наибольшую объективизацию потенциального исхода реабилитации.

Окклюзионная плоскость и стираемость зубов

Кривая Шпее и кривая Уилсона крайне важны для формирования функционально безопасной окклюзии. Снижение уровня нёбных бугров верхних моляров может деструктивно сказаться на структурной целостности данных зубов и состоянии суставов, также как и глубокий передний прикус является крайне компрометирующим фактором для резцов. С другой стороны, наличие открытого прикуса во фронтальной области исключает возможности для формирования взаимно защищенного окклюзионного паттерна, что, в свою очередь, увеличивает риск формирования балансирующих и небалансирующих окклюзионных интерференций в дистальных участках. Если окклюзионная плоскость неоптимизированная по основным параметрам – развивается феномен патологической стираемости. Эмаль является более резистентной к износу, однако, когда уровень стираемости достигает дентина – процесс начинает развиваться крайне прогрессивно. Феномен патологической стираемости посредством аттриции может усугубляться еще и за счет влияния внешних и внутренних эрозивно-ассоциированных факторов, а также за счет парафункциональных привычек. Вместе с патологической стираемостью развивается и феномен суперпрорезывания. Патологическая стираемость приводит к уменьшению вертикальных размеров клинической коронки; при этом высота прикуса определенное время может сохраняться из-за смежно развивающегося феномена суперпрорезывания. Патологическая стираемость также вызывает ротацию окклюзионной плоскости, что приводит к ее прогрессирующей деструкции как на уровне состояния отдельных зубов, так и на уровне функциональных возможностей зубочелюстного аппарата в целом.

Клинический случай

Пациентка в возрасте 51 года обратилась к стоматологу-ортопеду по поводу проблем с имеющимся у нее профилем улыбки. Ее передние зубы казались ей слишком короткими (фото 1-3). Также ей не нравился цвет ее зубов и их форма, а также цвет и форма виниров в области 6, 7, 10 и 11 зубов, которые функционировали на протяжении уже 25 лет (фото 4).

Фото 1. Фото пациентки до лечения.

Фото 2. Фото пациентки до лечения.

Фото 3. Фото улыбки пациентки до лечения.

Фото 4. Фото зубных рядов в сомкнутом состоянии с ретрактором до лечения.

В ходе сбора необходимых данных у пациентки был зарегистрирован негативный контур режущих краев, а также негармоничность десневого профиля. Окклюзионная плоскость на верхней челюсти имела S-образную форму с положением передних зубов выше окклюзионного уровня дистальных зубов во фронтальной и сагиттальной проекциях. В области центральных резцов также отмечались признаки патологической стираемости, с учетом которой они обнажались лишь на 1 мм в состоянии улыбки. Окклюзионная плоскость нижней челюсти демонстрировала двухступенчатый паттерн с признаками суперпрорезывания в области фронтальных зубов. Вертикальное положение верхних зубов было приемлемым в общем профиле улыбки. Жевательные зубы верхней челюсти находились ниже окклюзионного уровня резцов (фото 5).

Фото 5. Фото разобщенных зубных рядов с ретрактором до лечения.

В проекции щечных коридоров отмечалась чрезмерная визуализация десен. Патологическая стираемость дистальных зубов характеризовалась мультифакторной этиологией, которая включала как механизм аттриции, так и механизм эрозии. При этом язычные поверхности моляров верхней челюсти были поражены преимущественно эрозией, в то время как окклюзионные – аттрицией до уровня обнажения дентина (фото 6).

Фото 6. Окклюзионный вид зубного ряда верхней челюсти до лечения.

Причины патологической стираемости верхних зубов включали наличие искусственных коронок в области нижних моляров, парафункциональную активность, несоответствующий паттерн протрузии и боковых направляющих (из-за стираемости центральных резцов верхней челюсти и клыков нижней челюсти). Кроме того, формирование S-образной окклюзионной плоскости само по себе также усугубляло дальнейшее развитие патологической потери твёрдых тканей зубов в результате аттриционного механизма. Относительно более выраженные признаки патологической стираемости в проекции моляров по сравнению с резцами могут быть обоснованы наличием открытого переднего прикуса, деформацией окклюзионных направляющих, выраженным несоответствием между центральным соотношением и положением максимального фиссурно-бугоркового контакта, плоской формой мыщелкового бугорка, а также влиянием кислотной эрозии.

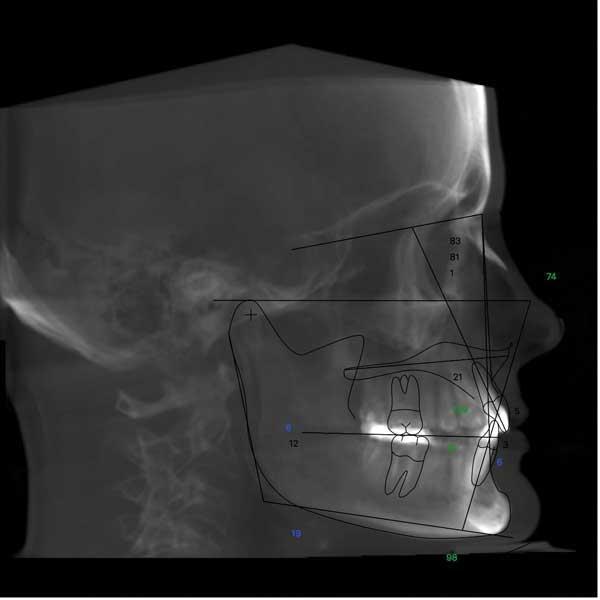

Учитывая трудности для успешной реабилитации пациентки без предварительной коррекции окклюзионной плоскости, она была направлена на лечение к ортодонту. В ходе ортодонтического осмотра у пациентки были зарегистрированы брахилицевые признаки (недоразвитие лица в длину), соотношение зубных рядов по I классу, и незначительная скученность зубов (фото 7-8).

Фото 7. Фото зубных рядов в сомкнутом состоянии: вид справа.

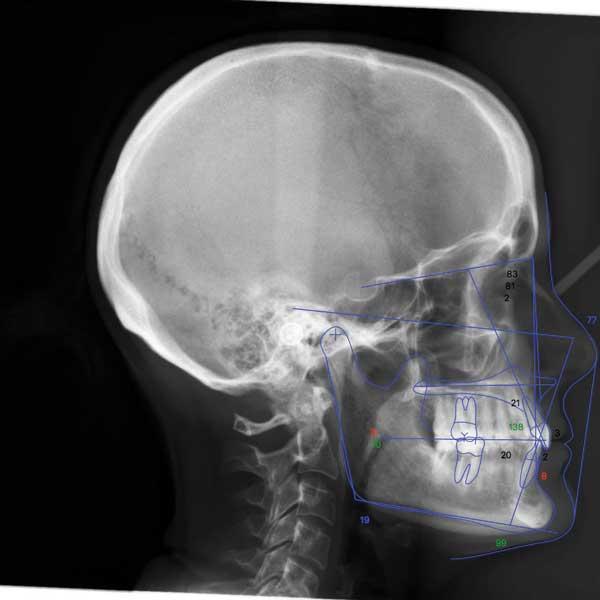

Фото 8. Анализ цефалограммы пациентки до лечения.

Соотношение верхней, средней и нижней частей лица было пропорциональным, при этом каждая из них характеризовалась либо выпуклым, либо плоским профилем. В области 8 и 9 зубов отмечалась выраженная патологическая стираемость с уменьшением высоты их клинических коронок, вертикальное положение передних и задних зубов было несоответствующим по отношению друг к другу, а также в области всех зубов были отмечены признаки легкой формы генерализированной рецессии.

Планирование лечения

В ходе планирования лечения были проанализированы разные варианты вмешательств, которые могли бы помочь достичь наиболее прогнозированного результата. Патологическая стираемость в области дистальных зубов могла быть скорректирована за счет хирургического удлинения коронок и агрессивного препарирования с дальнейшим протезированием. Аналогичного исхода можно добиться и при реализации ортодонтической коррекции окклюзионной плоскости, исключая потребность в препарировании зубов. Суть ортодонтических вмешательства состояла в интрузии окклюзионной плоскости в дистальных участках и выравнивании кривой Шпее на нижней челюсти. После этого понадобилось бы зафиксировать керамические виниры в области передних зубов верхней челюсти и керамические накладки на верхние дистальные зубы, заменив коронки на жевательных зубах нижней челюсти на новые, и скорректировав положение режущих краев передних нижних резцов. Таким образом удалось бы сформировать взаимозащищенный окклюзионный паттерн (окклюзионную схему).

Импорт данных интраорального сканирования позволил провести симуляцию движений нижней челюсти в программном обеспечении, позволяя таким образом и ортопеду, и ортодонту спроектировать надлежащее положение всех зубов, которое бы соответствовало поставленной цели лечения.

В данном клиническом случае необходимо было обеспечить надлежащую внутриротовую опору, которую можно было бы использовать с целью контролированного передвижения зубов. Учитывая, что резцы верхней челюсти находились в надлежащем вертикальном положении, а жевательные зубы верхней челюсти размещались ниже уровня имеющейся окклюзионной плоскости, интрузия моляров за счет анкоража на резцах могла спровоцировать экструзию последних и компрометацию их биомеханического прогноза. Именно поэтому пациентка была направлена к стоматологу-хирургу для установки дополнительной скелетной опоры в форме костных пластин, которые могли бы быть использованы с целью интрузии дистальных зубов верхней челюсти.

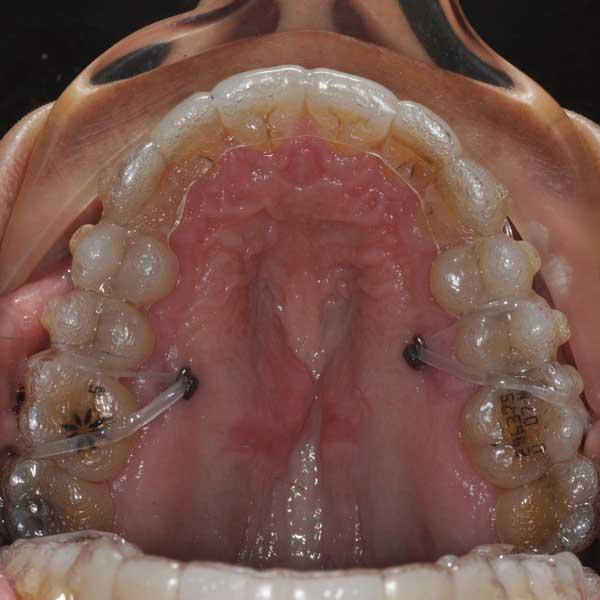

Междисциплинарное лечение

В конечном итоге две костные пластины были зафиксированы на скуловой кости с правой и с левой сторон, и еще две пластины были установлены в проекции неба. Прозрачные капы (Invisalign, Align Technology) были выбраны в качестве ортодонтического аппарата для надлежащего позиционирования зубов и выравнивания зубного ряда. При этом дизайн элайнеров был спроектирован таким образом, чтобы не нарушать вертикального положения передних зубов верхней челюсти. Рассчитанная величина интрузии дистальных зубов верхней челюсти (премоляров и моляров) составляла 2,75 мм. Клинически достаточной была бы и интрузия на 2 мм, однако учитывая потенциальные сложности, которые могут возникнуть в ходе ортодонтического лечения, было принято решение постараться добиться интрузии на 2,75 мм, чтобы иметь возможность при необходимости провести гиперкоррекцию. Планирование процедуры интрузии проводилось в программном обеспечении ClinCheck (Align Technology).

Костные пластинки были зафиксированы в проекции неба и скуловых костей с правой и левой сторон. После установки они сразу же были нагружены за счет ортодонтического эластика 3/16 дюйма весом 6 унций, который пациенту необходимости было устанавливать каждый раз одевая элайнер на верхнюю челюсть. Эластик, который был соединен с костной пластинкой на небе посредством пластинчатого крюка, также соединялся с костными пластинками в области скул с обеих сторон. Такой механизм действия позволял добиться необходимого интрузивного эффекта путем компрессии элайнера окклюзионно с соответствующей силой (фото 9).

Фото 9. Окклюзионный вид установленного элайнера с ортодонтическими эластиками, которые крепятся к костной пластинке на небе.

Для того, чтобы предупредить развитие нежелательной экструзии, на резцах не устанавливали композитные аттачмены. Объем передвижения зубов проводился под тщательным мониторингом в ходе контрольных визитов пациентки посредством внутриротового сканирования. Полученные сканы затем сопоставлялись и за счет имеющейся функции временного трекера врач мог без проблем визуализировать на сколько миллиметров и в каком направлении произошло перемещение каждой единицы зубного ряда. После выравнивания зубных дуг и надлежащей интрузии зубов, была инициирована ортодонтическая фаза лечения (фото 10).

Фото 10. Вид разобщенных зубных рядов после ортодонтического лечения.

Временные виниры (New Outline, Anaxdent) и вкладки (Integrity, Dentsply Caulk) фиксировали после удаления композитных аттачменов и предварительных реставраций. Провизорные конструкции после их надлежащей коррекции были использованы в качестве референтных образцов для повторения параметров их формы, морфологии, цвета и функциональных характеристик при изготовлении постоянных виниров.

Перед фиксацией окончательных реставраций обеспечивали полную изоляцию рабочего поля посредством коффердама. Участки препарирования были обработаны хлоргексидином и подвергнуты пескоструйной очистке. Окончательные многослойные виниры из дисиликата лития для передних зубов верхней челюсти и монолитные вкладки, и коронки из дисиликата лития (IPS e.max, Ivoclar Vivadent) для моляров и премоляров протравливали 4,5% фтористоводородной кислотой, а затем очищали в ультразвуковой ванне со спиртом или паром. После этого наносили два слоя универсального бонда (Monobond Plus, Ivoclar Vivadent), и позволяли обработанной поверхности высохнуть на воздухе. Фиксация виниров проводилось по технике тотального протравливания с применением бонда OptiBond FL (Kerr) и композитного цемента (Da Vinci Resin Cement, Cosmedent). Полимеризацию обеспечивали посредством 90-секундных циклов, начиная с лингвальной стороны, затем переходя на вестибулярную и проксимальные поверхности. Окончательную полимеризацию проводили под слоем глицерина, после чего удаляли излишки цемента с использованием скальпеля (№12), корректировали окклюзионные соотношения и полировали реставрации. Окончательные реставрации на боковых зубах фиксировали по тому же протоколу, но в качестве цемента применяли другой материал (Variolink Esthetic DC, Ivoclar Vivadent). Коронки, в свою очередь, фиксировали с применением адгезива Clearfil SE Protect (Kuraray Noritake) и композитного цемента Panavia SA Cement Universal (Kuraray Noritake) (фото 11-18).

Фото 11. Фото улыбки пациентки после лечения.

Фото 12. Фото улыбки пациентки после лечения.

Фото 13. Фото зубов пациентки при слегка разобщенных губах.

Фото 14. Вид разобщенных зубных рядов после ортопедического лечения.

Фото 15. Фото улыбки пациентки после лечения: вид слева.

Фото 16. Окклюзионный вид зубного ряда верхней челюсти после лечения.

Фото 17. Анализ цефалограммы пациентки после лечения.

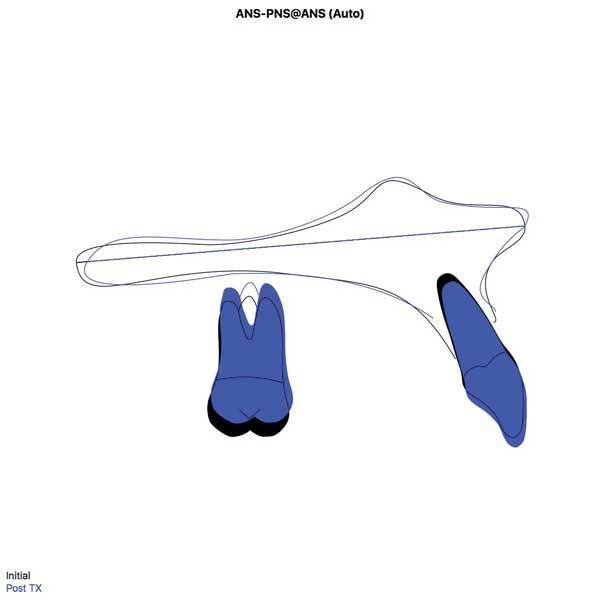

Фото 18. Сравнение соотношений ANS-PNS до и после лечения (черные и синие контуры).

Обсуждение

В данном клиническом случае элайнеры были использованы в качестве основного ортодонтического аппарата для выравнивания зубных рядов, учитывая собственные пожелания пациента, возможность контроля за их фиксацией на зубах и коррекции в случаях необходимости. Кроме того, применение элайнеров позволяет спроектировать весь ход лечения в программном обеспечении, таким образом, обеспечивая максимальную прогнозированность ортодонтической коррекции. Многие пациенты, которые ранее отказывались от классического ортодонтического лечения с применение брекетов, охотно соглашаются на элайнеры, учитывая простоту их использования. Но при этом, соблюдение пациентом всех рекомендаций является основополагающим фактором будущего успеха лечения.

Дополнительные преимущества применения элайнеров в вышеописанном клиническом случае состоят еще и в том, что они обеспечивали стабильность вертикального положения передних зубов, а также исключали возможность прогрессирования патологической стираемости. В результате это позволило еще и минимизировать объем редукции твердых тканей зубов в процессе лечения за счет механизма аттриции и предоставило возможности для имплементации минимально инвазивных протоколов препарирования. Выравнивание зубных рядов по уровню цементно-эмалевого соединения всех зубов перед началом ортопедической фазы лечения также способствует возможности проведения минимально инвазивного препарирования и в определенных случаях исключает необходимость в проведении дополнительной процедуры удлинения клинической коронки. Использование специализированного программного обеспечения позволило спланировать прогнозированный протокол перемещения всех единиц зубного ряда во всех трех плоскостях с точностью до десятых долей миллиметра. Этап ортодонтической коррекции обычно является наиболее трудоемким компонентом междисциплинарного лечения; однако при правильном планировании алгоритма использования элайнеров временные затраты на ортодонтическую фазу реабилитации заметно оптимизируются. В данном клиническом случае пациентка проходила лечение элайнерами на протяжении 24 недель, но в общем ей потребовалась 12 месяцев чтобы добиться эффекта, который бы в наибольшей степени соответствовал всем потребностям следующей ортопедической фазы лечения.

Костный анкораж

Скуловая кость и небо являются достаточно стабильными анатомическими участками для установки костных пластин, которые впоследствии будут выполнять роль опоры. Дизайн анкоража в форме пластин был выбран с учетом более высокой стабильности таковых по сравнению с классическими конструкциями, используемыми в качестве временных костных опор. Костные пластинки и элайнеры позволяют правильно спроектировать действующую силу по длинной оси зубов, при этом, не провоцируя чрезмерного нежелательного их наклона, который часто развивается в процессе направленной интрузии, реализованной посредством ортодонтических имплантатов и брекетов. После достижения надлежащего положения зубов костные пластинки могут быть удалены.

Эстетические параметры улыбки

Положение верхних резцов, особенно по отношению к краю десен, является определяющим фактором эстетики улыбки. Когда центральные резцы правильно спозиционированы, имеют надлежащую форму и адекватно соотносятся с профилем десен, то в таких условиях какие-либо коррекции эстетических параметров улыбки являются наиболее прогнозированными. Занижение уровня окклюзионной плоскости премоляров и моляров верхней челюсти провоцирует чрезмерную визуализацию десен в проекции щечных коридоров. В подобных клинических случаях интрузия позволяет сформировать не только надлежащий окклюзионный паттерн, но и добиться значительных эстетических улучшений.

Функция

Основной ключ к долговечности реставраций – это формирование взаимно защищённой окклюзионной схемы. В данном клиническом случае цель лечения состояла в том, чтобы сформировать комфортную и недеструктивную по своему прогнозу переднюю направляющую, минимизируя при этом эффект развития компрометирующих контактов на рабочей и нерабочей сторонах челюстей при артикуляции. Коррекция осевого наклона зубов в процессе ортодонтического лечения также позволяет улучшить биомеханический прогноз зубного ряда. Дефицит передней направляющей часто связан с риском развития симптомов бруксизма, мышечных спазмов и дисфункции сустава. С использованием временных конструкций врач может проверить соответствие и функциональность проведенных им окклюзионных коррекций, и установить, насколько таковые является эффективными для купирования парафункциональных привычек.

Выводы

Окклюзионная плоскость является крайне важной составляющей прогноза результатов функциональной и эстетический реабилитации стоматологических пациентов. Применение возможностей цифровых технологий позволяет спроектировать весь алгоритм лечения от начала и до конца, учитывая все его нюансы, особенно в случаях коррекции окклюзионной плоскости с разными вертикальными уровнями в проекции передних и задних зубов. Раньше многие пациенты попросту отказывались от комплексного протокола реабилитации, учитывая потребность в применении брекетов на ортодонтической фазе коррекции, но в данное время эта проблема полностью решена за счет элайнеров. По сути, элайнеры позволяют реализовать наиболее консервативные алгоритм лечения даже в сложных клинических случаях. При комбинации элайнеров с возможностями скелетного анкоража посредством костных пластинок врач может добиться позиции зубов, являющейся наиболее приемлемой для начала ортопедической фазы реабилитации. В описанном выше клиническом случае был представлен результат мультидисциплинарного лечения с применением цифровых технологий, элайнеров и скелетного анкоража, что позволило нам оптимизировать положение окклюзионной плоскости, и таким образом повысить прогнозированность дальнейшей ортопедической реабилитации.

Авторы:

Andrew Ferris, DDS, MS

Marc Alexander, BDS, MS

Marc Bienstock, DDS, MD