что такое космическая медицина

Космическая медицина

Космическая медицина охватывает следующие области:

Содержание

История

Первые работы в области, близкой к космической медицине, велись сотрудниками IV сектора научно-исследовательского санитарного института РККА (предшественник НИИИАМ), которым в 1933—1935 годах руководил Владимир Владимирович Стрельцов.

А. П. Апполонов, А. А. Волохов, П. И. Егоров, И. М. Иванов, А. В. Лебединский, А. А. Сергеев разработали систему жизнеобеспечения, которая применялась на стратостатах «СССР-1» и «Осоавиахим-1». Благодаря этим работам академик Л. А. Орбели в 1934 году смог выступить на Всесоюзной конференции по изучению стратосферы с докладом под названием «План научно-исследовательской работы по вопросу о влиянии стратосферных условий на организм человека и животных», где высказывались требования, которыми должен обладать стратосферный скафандр.

Исследования В. В. Стрельцова, А. П. Апполонова, В. Г. Миролюбова, Д. И. Иванова, П. К. Исакова, В. Г. Скрыпина, М. П. Бресткина, Г. Е. Владимирова, П. И. Егорова, А. Г. Кузнецова, И. Р. Петрова и А. В. Лебединского уточнили этиопатогенетические механизмы гипоксических состояний, позволили создать режимы подачи кислорода для разных высот и помогли разработать защиту от гипоксии с помощью дополнительного кислородного обеспечения. Результаты изучения А. П. Апполонова, М. И. Вакара, Л. Г. Головкина, Н. А. Агаджаняна, В. Б. Малкина, И. Н. Чернякова влияния взрывной декомпрессии на человека и режимов давления используются в современных летательных аппаратах, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности экипажа. В 1940 году В. А. Спасский закончил докторскую диссертацию, исследования которой до сих пор соответствуют современными представлениями жизнедеятельности человека и медико-технических требований герметичных кабин и высотных скафандров при полётах.

В. И. Воячек, К. Л. Хилов, Г. Г. Куликовский, И. Я. Борщевский занимались медицинским обеспечением человека при скоростных полётах и изучением воздействия ускорений на вестибулярный аппарат.

П. Е. Колмыков, Г. А. Арутюнов, С. С. Холин, а также И. Я. Борщевский занимались изучением гигиены одежды пилотов, усовершенствования питания и средств защиты от неблагоприятных факторов среды.

Примерно в это же время И. К. Собенников, Г. Г. Куликовский, Е. М. Белостоцкий, К. Л. Хилов и другие разрабатывали требования к отбору и экспертизы лётчиков.

Впервые в 1946 году вопросы кратковременных перегрузок в области «голова—таз» начали исследовать сотрудники ВМА М. П. Бресткин, Г. Л. Комендантов и В. В. Левашов. Благодаря этим исследованиям, проведённым в 1949—1953 гг., научные руководители П. К. Исаков и С. А. Гозулов становятся лауреатами Государственной премии в 1953 году.

В 1949 году министр обороны СССР А. М. Василевский даёт указание по инициативе С. П. Королёва Научно-исследовательскому испытательному институту авиационной медицины (НИИИАМ) на произведение биологических и медицинских исследований. В НИИИАМ в 1951 году начинают работать над первой научно-исследовательской работой под названием «Физиолого-гигиеническое обоснование возможностей полета в особых условиях», в которой формулируют основные задачи исследований, необходимые требования к герметичным кабинам, системам жизнеобеспечения, спасения и контрольно-регистрирующей аппаратуре. В конструкторском бюро С. П. Королёва создают проекты ракет для подъёма животных в пределах 200—250 км и 500—600 км, затем начинают говорить о запуске человека в космос, разрабатывают искусственные спутники.

В 1954 году руководство института заявляет о необходимости создать специальный отдел численностью в 20 человек для исследований и разработки медицинского обеспечения полётов в верхние слои атмосферы. В 1956 году сформировывают такой отдел, начальником которого ставят В. И. Яздовского.

Благодаря созданию этого отдела увеличивается темп работы над исследованиями. В НИИИАМ начинают проведение двух научно-исследовательских работ: «Исследование возможности выживания и жизнедеятельности животных при длительном полете объектов «Д» и «ОД» и «Исследование возможности выживания и жизнедеятельности животных при полетах в герметическом отсеке изделий Р-2А и Р-5 в верхние слои атмосферы», которые направлены на создание установок для автономного существования животных до 15 суток в их кабинах, автоматических устройств для подачи еды и воды животным и на осуществление отладки аппаратуры для слежения за физиологическими функциями животного и гигиенических требований внутри кабины. В период 1957—1958 гг. отдел производит пуски геофизических ракет до 212 км (11 запусков) и 450—473 км (3 пуска).

Из-за короткого времени полётов (около 10 минут) невозможно было оценить полностью воздействия невесомости и космической радиации на живой организм. Поэтому в 3 ноября 1957 года был осуществлён запуск второго искусственного спутника с собакой по кличке Лайка.

Сотрудники НИИИАМ В. И. Яздовский, О. Г. Газенко, А. М. Генин, А. А. Гюрджиан, А. Д. Серяпин, Е. М. Юганов, И. И. Касьян, А. Р. Котовская, И. С. Балаховский, Е. А. Петрова, Б. Г. Буйлов и другие занимались отбором животных, их тренировкой, созданием рациона, приучиванием к автоматическим кормушкам, созданием устройств для ассенизации отходов жизнедеятельности и передачи информации с корабля.

Хотя проект запуска Лайки и не предполагал её возвращения на Землю, но успешное проведение запуска доказало на практике безопасность длительного нахождения животного в невесомости. С этого момента наступило начало космической эры человечества, которое было отмечено постановлением конгресса Международной астронавтической федерацией в сентябре 1967 года.

Кроме исследований жизнедеятельности животных в условиях верхних слоёв атмосферы, изучалось и состояние организма человека во время стратосферных полётов (в том числе рекордных) на стратостате СС — «Волга» в 1959—1962 годах. Некоторые пилоты стратостата, стали в дальнейшем космонавтами (В. Г. Лазарев).

Орбитальное здоровье Как космическая медицина спасает людей на Земле

Вся космическая отрасль и РОСКОСМОС работают над внедрением в медицину космических технологий. Какие изобретения и наработки из космоса помогают спасать жизни и поправлять здоровье после тяжелейших недугов, разбиралась «Лента.ру».

Быстрый результат

Входящие в состав РОСКОСМОСА предприятия решают в том числе и медицинские задачи. Так, например, в Научно-исследовательском институте космического приборостроения создали уникальный анализатор «БИОФОТ-311»: с его помощью можно в кратчайшие сроки проводить экспресс-тесты крови как в космосе, так и на земле. В целом, он предназначен для оперативного проведения биохимических исследований сыворотки и плазмы крови, мочи, а также других биохимических жидкостей и ориентирован на широкое применение.

Орбитальная печать

Передовые технологии, в том числе медицинские, зачастую апробируются именно в космосе. Так, недавно входящая в РОСКОСМОС Объединенная ракетно-космическая корпорация, подписала соглашение с компанией «3Д Биопринтинг Солюшенс» (резидентом Сколково) о создании уникального биопринтера для магнитной биофабрикации тканей и органных конструктов в условиях невесомости на Международной космической станции (МКС).

Создание магнитного биопринтера позволит печатать в космосе тканевые и органные конструкты, сверхчувствительные к воздействию космической радиации — сентинел-органы (например, щитовидную железу) для биомониторинга отрицательного действия космической радиации в условиях длительного пребывания в космосе и разработки профилактических контрмер. В перспективе технология трехмерной магнитной биопечати может быть использована для коррекции повреждений тканей и органов космонавтов при длительных космических полетах. На Земле такая технология может быть применена для более быстрой биопечати человеческих тканей и органов. Планируется, что биопринтер для отправки на борт Международной космической станции будет готов к 2018 году. Все работы по подготовке и проведению эксперимента будут проводиться в тесном сотрудничестве с ПАО «РКК «Энергия» и ГНЦ ИМПБ РАН.

Не просто экзоскелет

Еще до запуска в космос Юрия Гагарина было очевидно, что во время полета человек испытывает колоссальные нагрузки. А по возвращении на Землю космонавту будет необходима реабилитация с привлечением специальных разработок. Дело в том, что из-за нахождения в условиях невесомости у космонавтов более всего подвергается деградации двигательная функция. Причина — отсутствие гравитации, ведь именно она и является тем фактором, благодаря которому у нас с вами появился мощный скелет, развитая мышечная система и опорно-двигательный аппарат.

Фото: Управление делами Президента РФ ФГБУ «Клиническая больница №1»

Более того, так как внеземные экспедиции становились все более продолжительными, период восстановления надо было продумывать все более тщательно. Все началось с технологий, использовать которые экипаж мог бы в условиях невесомости и ограниченного пространства. Одной из первых подобных разработок стал костюм «Пингвин», который предназначался для создания осевой нагрузки на скелетно-мышечный аппарат и компенсации недостатка опорной и проприоцептивной функций космонавтов. Специалисты ИМБП РАН создали костюм еще в конце 1960-х годов, а впервые испытали его в условиях космоса уже в 1971 году.

В начале 1990-х годов российские исследователи решили модифицировать «Пингвин» для лечения и реабилитации больных с двигательными нарушениями, например с ДЦП. Первый созданный прототип получил название «Адель» и использовался для лечения детей с церебральным параличом. Костюм до сих пор позволяет выработать навыки правильной ходьбы и закрепить новый моторный стереотип, восстанавливая функциональные связи и повышая трофику соответствующих тканей.

Помимо этого довольно быстро встал вопрос о создании костюма, который помогал бы восстанавливать двигательные функции людям, перенесшим инсульт или черепно-мозговую травму и страдающим в результате этого от параличей и пареза. Для этого на основе предыдущих наработок и с привлечением нового ноу-хау был создан лечебный костюм аксиального нагружения «Регент».

Система работает так: костюм создает или увеличивает продольную нагрузку на структуры скелета и повышает мышечную нагрузку при выполнении движений, что, в свою очередь, способствует улучшению регуляции обменных процессов. Кроме того, «Регент» компенсирует недостаток проприоцептивной функций, тем самым способствуя полной или частичной реабилитации больных.

Костюм прошел масштабные испытания на сотнях пациентов в подведомственных РАН и Минздраву учреждениях. В результате этого исследователи выяснили, что «Регент» положительно влияет не только на двигательные, но и на высшие психические функции! Так, у многих пациентов после его регулярного применения гораздо быстрее восстанавливались речь и концентрация.

Фото: Управление делами Президента РФ ФГБУ «Клиническая больница №1»

Но на этом в Центре космической медицины не остановились — там же для реабилитации космонавтов был создан аппарат «Корвит», который имитирует опорную реакцию стоп человека. Уникальность прибора в том, что он позволяет имитировать показатели физического воздействия на стопу при ходьбе: величину давления, временные характеристики. Метод опорной стимуляции, на основе которого создан «Корвит», оказался полезен не только космонавтам, но и целым группам пациентов. В частности, его используют для комплексной реабилитации больных с ДЦП, поскольку «Корвит» позволяет максимально нормализовать стояние и ходьбу, улучшить координацию и восстановить баланс мышц-сгибателей и разгибателей.

Также в распоряжении врачей и их пациентов множество тренажеров и других устройств, способствующих их реабилитацию и возвращению к нормальной жизни.

Полная стимуляция

Еще одна интересная технология, которая прежде использовалась исключительно в космической медицине, — низкочастотная электростимуляция. Первоначально этот способ был разработан, чтобы проводить профилактику негативного воздействия нахождения в космосе на организм человека. В частности, речь идет о восстановлении и сохранении функциональных возможностей мышц человека в условиях гипокинезии и микрогравитации.

Для решения соответствующей проблемы ученые разработали полноценный костюм и портативный электростимулятор. Самые первые испытания прошли еще на станции «Мир», впоследствии метод себя полностью зарекомендовал и соответствующие устройства до сих пор применяются РОСКОСМОСОМ на МКС.

Кроме того, низкочастотная электростимуляция успешно применяется на Земле для лечения больных с травматическими заболеваниями, а также тех, кто страдает от различных проблем с опорно-двигательной системой. Особенно актуальна в свете этого возможность посредством метода сохранять и восстанавливать свойства мышц у частично или полностью иммобилизованных пациентов. Эти технологии активно применяются и в спортивной медицине.

Полетаем!

Еще при подготовке первых космонавтов исследователи столкнулись с необходимостью имитировать невесомость на Земле. Одним из плодов этой деятельности стала разработка метода сухой иммерсии, который активно используется для подготовки и последующей реабилитации космонавтов. В частности особо популярно применение так называемых иммерсионных ванн.

Фото: ТОО «AspaSIA LTD»

Их применение способствует расслаблению мышц, помогает избавиться от спазмов и восстановить мышечный тонус. Кроме того, иммерсионные ванны полезны для избавления от депрессивного, отечного и болевого синдрома, а также оказывают эффект на разгрузку сердца и снижение кровяного давления.

В последнее время подобные комплексы используют для реабилитации и сохранения недоношенных детей. Но еще раньше иммерсионные ванны начали применять для восстановительного лечения в рамках психоневрологии, травматологии, ортопедии и других сферах.

Опасности и не только

Российские ученые при поддержке РОСКОСМОСА разрабатывали медицинский адсорбционный концентратор кислорода для того, чтобы создавать обогащенную кислородом атмосферу непосредственно из окружающего воздуха, например в помещении. Сегодня этот аппарат часто применяют спасатели и сотрудники других экстренных служб при анестезии и реанимации.

Также в распоряжении представителей экстремальной медицины теперь есть термохимические генераторы кислорода, которые изначально создавались как резервный источник кислорода на пилотируемых миссиях в случае отказа основных систем его получения. Сейчас этими генераторами пользуются Министерство обороны, МЧС и МВД России.

Для резервного обеспечения кислородом космических станций был разработан и комплекс «Курьер», который сейчас активно применяется в медицине катастроф для получения кислорода из окружающего воздуха. При этом комплекс способен производить кислород непосредственно на месте потребления и не требует запасов расходуемых материалов.

Наконец, российские исследователи создали аппарат «Малыш» для спасения человека в обитаемом герметичном объекте, например в кабине космического корабля. В основе аппарата — концепция формирования искусственной газовой среды, а теперь он внедряется и для применения экстремальными службами.

Так что космос гораздо ближе, чем кажется: он помогает лечить людей и спасать их жизни. А РОСКОСМОС и его союзники в этой благородной миссии не останавливаются на достигнутом и шагают вперед.

БГМУ – ведущий белорусский медицинский университет

БГМУ – уникальный сплав науки и практики

БГМУ – территория уникальных возможностей

БГМУ – научный лидер

Новости

Медицина и космос

«Здоровье считается одним из прав человека, непременной составляющей благополучия, глобальным общественным благом и вопросом социальной справедливости и равенства… Все большее признание завоевывает трактовка здоровья как одного из ключевых факторов экономического процветания общества знаний», – гласит Стратегическое руководство в интересах здоровья Всемирной организации здравоохранения.

Немного истории… Еще в 1949 году первый космический медик Владимир Яздовский начал проводить медико-биологические исследования на мышах, кроликах, затем – на собаках. Первый успешный полет собак состоялся 22 июля 1951 года: на геофизических ракетах Р-2А на высоту 100 км слетали и благополучно вернулись Цыган и Дезик. За подготовку этого полета Владимир Яздовский и его коллеги получили Сталинскую премию.

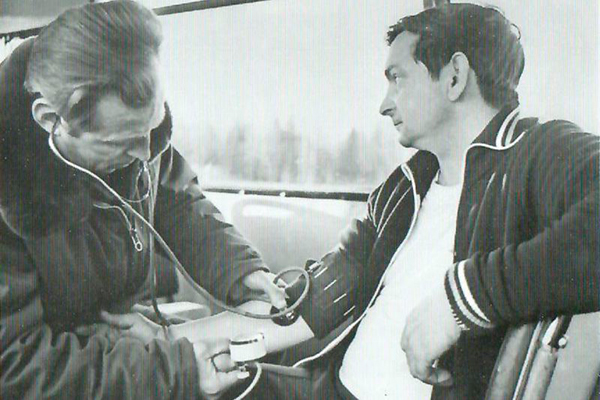

Потом были известные полеты Лайки на 2-м искусственном спутнике Земли – 3 ноября 1957 года, Белки и Стрелки – 19 августа 1960 года. В этих полетах были испытаны скафандры, катапультные тележки и комплексы жизнеобеспечения, проводились следующие наблюдения: регистрация ЭКГ, артериального давления, частоты дыхания, температуры тела, двигательной активности у собак.

«Вы запомните, когда готовился полет Юрия Гагарина, ракета была испытана, спутник уже в космосе побывал. И знаете, что было главным? Чтобы человек оттуда вернулся живым. Вы это запомните!» – скажет Владимир Яздовский.

И тогда он подготовил заключение о возможности отправки человека в космос.

Участие в отборе, подготовке и медицинском сопровождении полетов первых покорителей космоса поручили Военно-воздушным силам СССР, а непосредственно – группе специалистов Центрального военного научно-исследовательского авиационного госпиталя (ЦВНИАГ). В космонавты выбирали военных летчиков-истребителей в возрасте до 35 лет, рост до 175 см, вес – до 75 кг (по другим данным: возраст до 30 лет, рост до 170 см, вес до 70 кг).

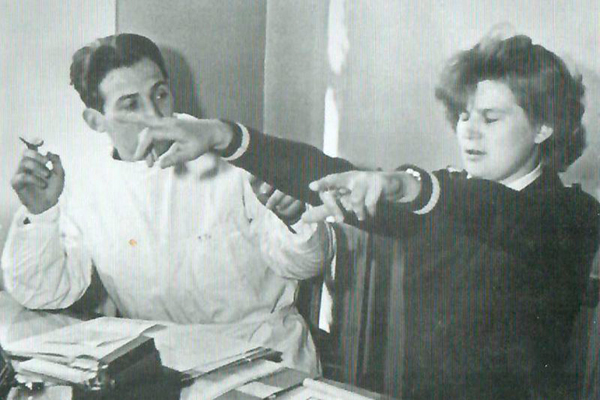

Кандидатов в космонавты, отобранных комиссией в летных частях, вызывали в Москву для прохождения медкомиссии человек по двадцать. С каждым днем группа претендентов на космический полет уменьшалась, потому что наиболее жесткие требования к будущим космонавтам предъявлялись именно медиками. Причем состояние здоровья являлось тем фактором, по которому определялась возможность отправки того или иного летчика в космос (трое в дальнейшем были отчислены по здоровью).

Полковник медицинской службы Евгений Карпов – первый начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК), разработавший правила и методики медицинского отбора космонавтов. Сейчас ЦПК официально именуется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина». Приказом главкома Военно-воздушных сил (ВВС) главного маршала авиации Константина Вершинина была утверждена организационно-штатная структура Центра подготовки космонавтов: 20 кандидатов в космонавты, 70 военнослужащих и 99 рабочих и служащих.

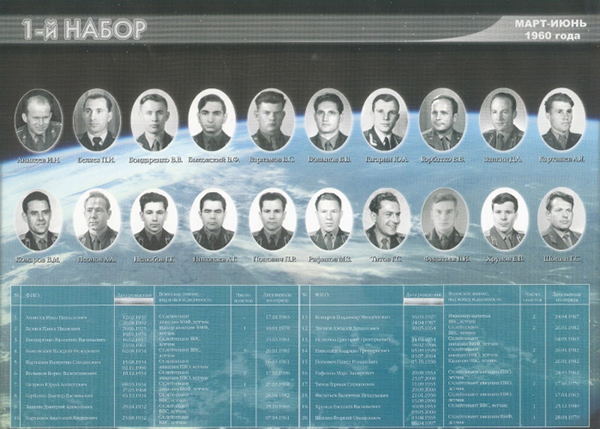

Первый отряд космонавтов СССР был сформирован в марте 1960 года. Официальное наименование отряда – «1960: группа ВВС № 1».

Космическая медицина имеет дело с абсолютно здоровыми пациентами, она является частью космической биологии и изучает влияние различных внеземных факторов на нормальный организм. Исследования ведутся в двух направлениях: во-первых, это имитация космического полета, его влияния на организм. Производится отбор и тренировка космонавтов. Медики имеют самое непосредственное отношение к созданию комфортабельной кабины с необходимым микроклиматом в ней, к пошиву космических костюмов, к космической кулинарии и к прочим, казалось бы, не совсем медицинским делам.

Второе направление исследований – непосредственное наблюдение за людьми (космонавтами) во время их полетов. Космические медики отличаются от обычных врачей прежде всего своей тысячекилометровой удаленностью от пациента. Длительное пребывание в невесомости не проходит бесследно. Мышцы атрофируются, тело становится неуправляемым. Сбой в обменных процессах и работе сердечно-сосудистой системы и т. д.

…Что думают по этому поводу студенты педиатрического факультета Белорусского государственного медицинского университета?

– Как писал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков: «. В условиях большой войны достижение побед над врагом зависит в немалой степени и от успешной работы военно-медицинской службы, особенно военно-полевых хирургов». Опыт Великой Отечественной войны подтвердил справедливость этих слов.

Но к концу 50-х годов ХХ века появилось еще одно направление развития медицины – космос. 60 лет назад его «плодом» стал полет первого человека в космическое пространство. Сколько опытов и экспериментов было проведено вместе медицинскими работниками и учеными из других сфер, чтобы осуществить такую сложнейшую операцию.

В настоящее время полет человека на МКС является рядовым событием, но человечество поставило новые цели: колонизировать не только единственный спутник Земли – Луну, но и осуществить высадку человека на Марс. Без медицины, шагающей в ногу с передовыми научными технологиями, осуществить данную мечту просто невозможно.

(Владимир Снопков, студент 6-го курса педиатрического факультета)

– Космическая медицина – это система научных знаний и практической деятельности, целью которой является укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека в экстремальных условиях космического полета. Все области знаний, используемые в «земной» медицине, находят отражение и в космической медицине. Это в первую очередь физиология, гигиена и санитария, радиобиология, другие. Космическая медицина является важным элементом практики пилотируемой космонавтики, во многом определяющим состояние и перспективы освоения человеком космического пространства. Еще до запуска в космос Юрия Гагарина было очевидно, что во время полета человек испытывает колоссальные нагрузки. Длительное ограничение мышечной активности может привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также оказать негативное воздействие на иммунитет человека. Именно поэтому специалистами уделяется большое внимание разработке системы активной и пассивной профилактики. А по возвращении на Землю космонавту необходима реабилитация с привлечением специальных разработок, которые изобретаются и улучшаются по сей день.

(Мария Завадская, студентка 3-го курса педиатрического факультета)

– Развитие космической медицины на территории Беларуси началось еще в советский период. Толчком к массовым исследованиям в данной области послужил полет Юрия Гагарина в космос. Успешное возвращение на Землю после двух часов в невесомости ясно показало перспективность этой малоизученной отрасли медицины. Исследование аспектов физиологии организма позволило человеку обеспечить комфортное и безопасное пребывание в космосе. Сегодня же достижения космической медицины находят широкое применение для лечения людей на Земле.

Современные методики помогают пациентам с заболеваниями опорно-двигательной, сердечно-сосудистой систем, а также нейрогенными болями различной этиологии. Усовершенствование космических технологий способно совершить прорыв в лечении и диагностике всевозможных заболеваний и вывести медицину на новый уровень развития.

(Полина Шевердак, студентка 2-го курса педиатрического факультета)

…Настоящее и будущее – за космической медициной! В космическую медицину «входят» почти все медицинские и биологические науки. Она самая молодая, но одна из наиболее всеобъемлющих. Будущее – за космической медициной, медициной здоровых людей. Ведь здоровые люди – это тоже космическое достижение.

Все, что делается для освоения космоса, в конечном счете приводит к улучшению жизни людей на Земле.

Оксана Боговец, заместитель декана по воспитательной работе педиатрического факультета БГМУ, фото из открытых источников