что такое корона правосудия в римском судебном процессе республиканского периода

Эволюция судебного процесса в Древнем Риме

Вначале судебная власть принадлежала царю и народному собранию, затем она перешла к консулам, а позднее эти полномочия перешли к преторам — высшим судебным чинам, назначаемым сенатом с 367 г. до н.э.

Судебный процесс в Древнем Риме в республиканский период

В республиканский период многие судебные разбирательства совершались в народном собрании, которое в качестве судебного присутствия рассматривало дела, возбужденные высшими должностными лицами:

В судебных делах ряд чиновников имели либо один, либо два вида властных полномочий:

Все они составляли важный источник правового и социально-управленческого регулирования в римском обществе.

Стадии судебного процесса:

Первую стадию контролировал специальный судебный магистрат, которым был претор. Он рассматривал правомерность исковых требований вместе с документами, которые представлялись по его требованию.

Если собранные документы были достаточными, то претор передавал дело на решение судебной комиссии, состоявшей из нескольких судей (преступления), или одного судьи (частные гражданские дела). Судьями были частные лица, обязанные нести повинность судьи. Их список составлялся городским претором на год. В него входили уважаемые граждане, которые перед судебным разбирательством обязывались приносить присягу в том, что они «будут исполнять свои обязанности согласно закону и по справедливости».

Со II в. до н.э. возникла судебная коллегия по делам о вымогательствах и взятках, названная Постоянной комиссией. Членами комиссии были сенаторы. Обвинителем по таким делам мог стать каждый гражданин, получивший для этого разрешение от претора. Судебное разбирательство начиналось с составления списка присяжных, который мог уточняться сторонами путем применения права отвода тех или иных кандидатур. Заседание открывалось речью обвинителя, за которой следовала речь обвиняемого и его защитника (патрона). Публичность и устность судоговорения строго соблюдались. Прения сторон сопровождались представлением доказательств, свидетельских показаний (рабы давали показания под пыткой) и похвальных отзывов, устных или письменных, от влиятельных лиц.

Мнения судей фиксировались на табличке путем записи одного из двух решений: «освобождаю» или «осуждаю». Претор подсчитывал голоса и объявлял результат голосования. По уголовному делу приговор исполнялся немедленно. Осужденный к смертной казни передавался в руки исполнителю приговора (ликтору).

Во времена Законов XII таблиц суд, по свидетельству Цицерона, имел состязательный характер. Одной из важных гарантий такого варианта разбирательства была традиция истолкования суда как процедуры отыскания справедливого решения. Кроме того, судебное состязание предполагало некоторую связанность правилами, накладываемую на участников их собственным волеизъявлением и предполагающую в некоторых случаях добровольное исполнение судебного решения.

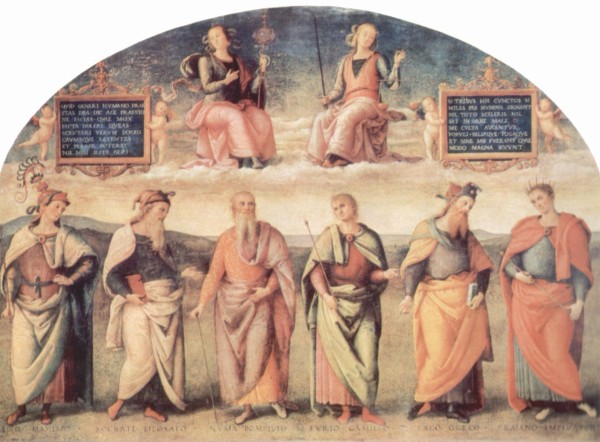

Весы в руках богини правосудия, как и в руках весодержателя при совершении обряда манципации, — это символ равновозмездности и взаимности в исполнении возникающих в итоге данной процедуры обязательств.

Судебный процесс в Древнем Риме в имперский период

Во времена империи большую роль в делах правосудия стали играть Совет при принцепсе и начальник императорской гвардии.

В число членов суда стал входить также начальник полиции. Социальная напряженность содействовала появлению ускоренных и упрощенных форм судебного разбирательства. Появляются постоянные уголовные комиссии по делам о взятках и вымогательствах (после 149 г. до н.э.). Учреждаются экстраординарные суды по делам о заговорах против устоев государственной жизни. Вся организация уголовной репрессии функционирует под началом императора, и подобные авторитарно-монархические тенденции сводят на нет провозглашенные в IV в. императором Константином принципы равенства граждан перед законом и правосудием.

Защита в судебном процессе в Древнем Риме

По древнему обычаю каждой стороне дозволялось иметь только одного адвоката, но впоследствии их число можно было увеличивать. Иногда число адвокатов доходило до 12 с каждой стороны. Во время империи число адвокатов редко допускалось более двух или трех с каждой стороны. Если у обвиняемого не было адвоката, ему назначали защитника сами судьи.

Со временем законоведение стало делом сложным и трудным для усвоения и пользования, что сказалось на вознаграждениях судебного защитника в виде подарков или денег. Законом трибуна Цинция в 204 г. было вообще запрещено брать вознаграждение за ходатайства по делам, но с ним мало считались, поскольку не было определено наказание за его нарушение, а также в силу того, что, по общему мнению, адвокаты имели право на вознаграждение уже потому только, что посвятили себя специальному изучению юриспруденции. Окончательно денежное вознаграждение было легализовано в тот период, когда адвокатура стала профессией, а сами адвокаты стали объединяться в специальную корпорацию.

Авторитет знатоков права получил признание и со стороны официальной власти. Со временем они не только руководили ведением дел в суде, не только давали советы, но и редактировали формулярные акты. Консультации (ответы) юристов имели такую же силу, как и собственные императорские толкования, и были обязательными для практикующих судей.

Продолжительность словесных прений со временем менялась. Помпей установил, что обвинитель в уголовном деле не должен говорить больше двух часов, а обвиняемый — больше трех часов.

Как проходил процесс Древнего Рима в суде?

Особенностью судебного процесса в Древнем Риме была двухуровневая система рассмотрения дела. Производство делилось на две стадии: in iure и in uditio.

Характеристики судебного процесса в суде Рима

Первая стадия дела in uire проходила при участии магистрата. Им выступал чаще всего претор. Его посещали на заседании истец и ответчик. При неявке должника в назначенное время, заявитель считался выигравшим. Рассмотрение дела начиналось торжественным заявлением претензий о возврате долга, вещи, совершении действия и др.

При согласии ответчика с требованиями заключалось мировое соглашения. Процесс заканчивался на первой стадии в магистрате. Процесс строго регламентировался, правила назывались legis actio. Совершение неверных жестов или произнесение других слов, нежели были приняты в судебном ритуале, означало проигрыш дела. От латинского названия произошло наименование процесса — легисакционный.

Если спор претором не решался, то дело передавалось во вторую инстанцию. На этом этапе дело рассматривал единоличный судья или судейская коллегия. Спор решался по существу, это значит, что рассматривались все доводы сторон, принимались показания свидетелей, выступали с речью защитники. Неявка одной из сторон также означала проигрыш спора.

Процесс был менее формилизованным. Стороны и судьи заслушивали речи, оценивали доказательства. Обжалование вынесенного решения предусмотрено не было.

Значение экстраординарного процесса в Древнем Риме

Данное производство возникло в конце классического периода государства Древнего Рима. Разделение на стадии исчезает. Дело полностью рассматривается в магистрате до вынесения судебного решения. На заключительном этапе мог привлекаться присяжный судья.

Дела начинают рассматривать в закрытых заседаниях. Процесс перестает носить публичный характер. Услуги по наведению правосудия становятся платными. Возникает требование к ведению судебного протокола, положившего начало письменному производству.

Порядок ведения формулярного процесса в Риме

Порядок ведения формулярного процесса в Риме

В городских или перегринских судах преторы положили начало формулярному гражданскому процессу Древнего Рима.

В конце производства in uire претор выдавал директиву. Данный документ являлся основой для принятия решения судьей в следующей стадии. При рассмотрении дела претор руководствовался принципами справедливости и морали. Соблюдать досконально закон в его обязанности не входило.

Основными чертами формулярного процесса в Древнем Риме стали:

Возникновение формулярного процесса отмечается в 70-х годах II в. до н.э. До XVII в. одновременно существовали две формы процесса, формулярный и легисакционный. После второй вид судебного разбирательства был упрощен. По Закону Эбуция, стороны процесса могли договориться о выборе формы ведения процесса.

Формула процесса выглядела как инструкция по назначению судей и порядку разрешения спора. Документ имел 6 частей:

Экстраординарный процесс в Древнем Риме

Экстраординарный процесс в Древнем Риме

Легисакционный и формулярный процессы относились к частному производству. Существовали также дела с особым производством (cognitioextraordinaria). Решение исходило от имени органа, представляющего государство. Разделения на стадии не происходило, доводы заслушивались перед магистратом. Решение носило обязательный характер, а не являлось оценкой обстоятельств судьей.

Экстраординарный процесс также именовался когниционным производством. Особое значение данный порядок приобрел в III в. после исчезновения формулярного процесса, в частности, в провинциях. Полностью формулярное производство исчезло в начале IV в.

Характеристики экстраординарного процесса:

Различия в видах процессов Древнего Рима постепенно стирались. Заключительной стадией стало принятие экстраординального порядка производства, положенного в основу современного порядка рассмотрения дела в Европе и России.

Тема 8 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Римская судебная система проделала эволюцию от магистратского суда к развитой организации судебной структуры. В римском процессуальном праве имело место ведение судебных процессов должностными лицами.

Следующим этапом стало создание постоянных судебных комиссий, вначале decemviri stlitibus iudicandis, решающих вопросы о свободе граждан, а затем специально выбираемых центумвиров (150 судей, избираемых по трибам)[78]. В 149 г. до н. э. происходит важная перемена в судебной системе, связанная с появлением quaes- tiones repetundarum, постоянных судов, утвержденных по закону Кальпурния Пизона о вымогательствах и злоупотреблениях в провинциях (crimen repetundarum), затем в ведение такого рода судов переходят и дела по оскорблению величия римского народа (crimen maiestatis)[79].

Первоначально судьями были сенаторы, однако по закону Гая Гракха от 122 г. до н. э. суды о вымогательствах были переданы всадникам. Сведения об этом законе довольно разнообразны. По Аппиану, Веллею Патеркулу и Диодору (Арр., В. С., I, 22; Veil., II, 6; Diod., 35, 48), всадникам были переданы суды, по Ливию и Плутарху, к 300 сенаторов было добавлено 300 человек из всаднического сословия (Liv., Epit., 60; Plut., G. Gr., 5). Скорее всего, более предпочтительна первая версия: сенат не пополнялся, а суды передавались в руки всадников. Передача судов всадникам имела значение в смысле конституирования всадничества и создания независимой судебной власти, и хотя тезис о создании противовеса сенату в лице ordo equester был опровергнут Кл. Николе, есть основания полагать, что реформа Гракхов начала процесс полнтического конституирования всадников, завершившийся при Империи.

Вопрос о судах стал на некоторое время предметом политической борьбы. Так, видимо, в 106 г. до н. э. был принят закон Кв. Сервилия Цепиона о возвращении судов сенаторам (Gic., Verr., I, 13, 37; Veil., II, 32), в 104 г. до н. э. по закону Сервилия Главции произошла реставрация гракханского закона. Законы были вновь отменены Суллой, который вернул суды сенаторам (Cic., Verr. I, 13, 37; Veil., II, 32).

С Суллой связано и другое важное новшество, а именно организация других quaestiones perpetuae, введенных для преследования отдельных преступлений, определенных законом и заменивших quaestiones extraordinariae^CyuHa в соответствии с изданными им суровыми законами организовал отдельные суды, связанные с подлогами и лжесвидетельствами, а также убийствами (quaestiones publicae de falso, de parricidio, de sicariis).

Наконец, еще одним элементом римской судебной системы были процессы, проводившиеся перед сенатом и народным собранием. Процессы, проходившие перед сенатом, носили обычно чрезвычайный характер (например, дело катилинариев в СЗ г. до н. э.), причем в своих решениях сенат руководствовался прежде всего соображениями безопасности государства. Будучи политическим органом, сенат мало участвовал непосредственно в судебной деятельности. Вместе с тем судебная роль народного собрания оказывалась крайне важной благодаря provocatio ad populum. Право provocatio появилось еще в царскую эпоху и было зафиксировано в Законах XII таблиц. После достаточно длительного развития законы о провокации были в основном сформированы уже ко II в. до н. э. Во II в.

до н. э. действовали законы Порция Катона, ас 123 г. до н. э. действовал закон Гая Гракха, наказывающий магистрата, изгнавшего гражданина без предоставления ему возможности использовать право провокации (Pint., G. Gr., 4).

Таким образом, в Риме возникла достаточно разветвленная система организации юстиции. Это прежде всего юрисдикция магистратов, система quaestiones, а также сенатская и комициальная юрисдикция. Если на первом этапе доминировала непосредственная юрисдикция властей, особенно магистратов, то в конце республиканского периода произошло отделение (насколько это было возможно в римских условиях) судебной власти от административной. Важнейшим элементом римской судебной системы было право апелляции к народному собранию. Исследователи спорят, был ли процесс provocatio процедурой ad hoc, или же обязательной процедурой в криминальном процессе. Более вероятно все же второе, и вслед за Т. Моммзеном можно считать, что provocatio ad populum стала важнейшей гарантией прав личности в Риме, хотя для организации народного собрания требовалось дело крупного масштаба, каковым, например, было дело Рабирия в 63 г. до н. э.

Организация обвинения и защиты была построена на добровольных началах, хотя обвинителем могло быть как частное лицо, так и магистрат, действующий по поручению государственного органа или по просьбе какой-либо общины граждан, союзников, провинциалов или частных лиц. Как магистрат, так и частное лицо могли действовать в качестве адвоката. В ранние времена процесс приобрел состязательный характер. В римском праве адвокат защищал своего клиента как во время предварительного следствия, так и перед судьей. Хотя в Риме формально не было профессиональных адвокатуры и прокуратуры, как показывает пример подавляющего большинства римских политиков, деятельность в качестве обвинителей или адвокатов занимала в их жизни очень значительное место. Судебная практика делала из них ораторов очень высокого уровня.

Гай. Институции / Лат. текст и перевод Ф. Дыдииского. Варшава, 1892.

Ливий Тит. Римская история от основания города. В 3 т. / Пер. с лат. под ред. Е. С. Голубцовой. М., 1989-1993.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 3 т. / Пер.

Светоний Транквилл Гай. Жизнеописания двенадцати Цезарей / Пер. с лат. М. Л. Гаспарова и Е. М. Штаерман. М., 1964.

Цицерон Марк Туллий. Речи. В 2 т. / Пер. с лат. под ред. И. Н. Веселовского, В. О. Горенштейна и М. Е. Грабарь-Пассек. М., 1962 (переиздание—1993 г.).

Цицерон Марк Туллий. Письма. В 3 т. / Пер. с лат. В. О. Горенштейна. М.; Л., 1949-1951.

Цицерон Марк Туллий. Диалоги об ораторе. М., 1961.

Бартоше к М. Римское право (понятия, определения, термины). М., 1989.

Беликов А. П. Римское частное право. Ставрополь, 1985.

Грималь П. Цицерон. М., 1991.

Каламутдинов К. Я. К характеристике политико-празовых взглядов Цицерона // Из истории социально-этических и политико-правовых идей: Сб. статей. Саратов, 1990. С. 52-63.

Ковалев С. И. История Рима. 2-е изд. / Под ред. Э. Д. Фролова. Л., 1986.

Машкин Н. А. История древнего Рима. 3-є изд. М., 1969.

Маяк И. Л. Рим первых царей (генезис римского полиса). М., 1983. Моммзен Т. История Рима. В 5 т. Т. 1-3, 5. СПб., 1993.

Утченко С. Л. Идейно-политическая борьба в Риме накануне падения республики. М., 1952.

Утченко С. Л. Кризис и падение Римской республики. М., 1965. Утченко С. Л. Цицерон и его время. М., 1972.

Штаерман Е. М. Римское право // Культура древнего Рима. В 2 т. / Под ред. Е. С. Голубцовой. Т. 1. М., 1985. С. 210-248.

Рудоквас А. Д. Латинская юридическая терминология. СПб., 1997.

При рассмотрении римской судебной системы имеет смысл обратить внимание прежде всего на проблемы отношений между административными и судебными органами, и в этом смысле очень важно соотношение между магистратским и сенатским судом и системой quaestiones, которые представляли собой уже достаточно независимый от государства суд.

Особое значение в этом плане имеет публичный, открытый и состязательный характер римского гражданского и уголовного, а отчасти политического процесса, а также наличие разных типов процесса — легисакционного, формулярного и экстраординарного.

Следует обратить внимание и на причины развития в Риме судебного красноречия, что выразилось в активной обвинительной и адвокатской деятельности и сделало возможным появление таких знаменитых ораторов, как Лициний Красе, Марк Антоний, Публий Сулышций Руф, Марк Аврелий Котта и, наконец, Квинт Гортензий, Юлий Цезарь и Марк Туллий Цицерон, которые считались крупнейшими ораторами Рима. Последнее указывает на наличие в Риме хотя и не столь уж организованного формально, но все же достаточно основательного правового, риторического, литературного, филологического, исторического образования. Крупный судебный оратор был знатоком права, истории, психологии, теории красноречия, философии, политической теории, а сформулировавший основные принципы римского ораторского искусства Цицерон требует от оратора общих знаний по всем основным философским, правовым и историческим вопросам, знаний в области других наук. Римские ораторы активно прибегали к услугам профессионалов в различных областях, прежде всего профессионалов-грамматиков, проходили подготовку у греческих риторов, общение с которыми было для римлян регулярным.

При рассмотрении римского суда необходимо учитывать и деятельность претора, как организатора процесса. Крайне важны такие особенности системы римского судопроизводства, как специализация римских судебных комиссий и наличие судов присяжных,

влияние римской судебной системы на развитие права в последу— ющие времена. В рамках темы 8 рассматривается только организация римских органов юстиции, систематический обзор римского права не предусмотрен.

Уголовный суд и процесс в древнем риме в архаический период

Медведев Валентин Григорьевич, доктор юридических наук профессор кафедры теории и истории государства и права Тольяттинского государственного университета.

Статья посвящена анализу уголовного суда и процесса в Древнем Риме в период архаики и ранней республики. Автор стремится раскрыть проблему становления и развития уголовного суда и процесса в данный период, выявить их характерные черты, составы преступлений, показать содержание процессуальных действий. Данная статья подготовлена в рамках государственного контракта от 05.08.2009 N П494, выполняемого по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».

Ключевые слова: судейские коллегии, уголовный суд и процесс, наказание, уголовная ответственность.

Article is devoted to analysis of criminal court and process in Antique Rome in archaic and early republican period. Article is devoted to expose the problem of formation and development of criminal court and process in present period, to bring out their representative traits, corpus delictis, to show a substance of legal proceedings.

Key words: judicial board, criminal judge and process, criminal responsibility.

Основу римского общества этого периода составляли родовые общины, и в обязанности каждого сородича входило оказание друг другу помощи и защиты. Это проявлялось в институте кровной мести, который наиболее ярко отразил сущность древнейшего уголовного суда и процесса. По свидетельству Т. Моммзена, ближайшим родственникам убитого разрешалось совершить возмездие в отношении убийцы и его укрывателя по принципу talio [1]. Такие действия могли привести к хаосу, в связи с чем, по словам Ф. Энгельса, «римское государство с самого начала выступило. такой. силой, что право защиты от несправедливостей перешло к нему» [2].

Очевидно, первую попытку государства заменить кровную месть иными процессуальными действиями описывает Плутарх, передавая легенду о смерти царя Тация, родичи которого умертвили послов из соседнего города Лаврента. Римский царь отказался выдать своих сородичей лаврентийцам, за что был убит и сам. В последующем Ромул на суде оправдал убийц Тация, ссылаясь на принцип талиона. Однако легенда гласит, что боги не одобрили такое решение и наслали на оба города чуму, которая уменьшилась только тогда, когда и те и другие убийцы были подвергнуты справедливому наказанию [3].

Данная легенда иллюстрирует стремление нарождавшейся государственной власти к ограничению кровной мести между римскими родами. Вместе с тем данный институт просуществовал еще довольно долго, что нашло свое отражение в Законах XII таблиц, где говорится, что кровная месть еще могла допускаться, но только при нанесении телесных повреждений и только в тех случаях, когда стороны не могли прийти к обоюдному согласию относительно штрафа [4].

Процесс мог быть либо частным, либо государственным. Частный характер процесс имел тогда, когда обвинение возникало на основе частных деликтов (delictum privatum). В частном процессе дело возбуждала потерпевшая сторона, истец сам проводил предварительное расследование, добывал доказательства, искал свидетелей.

При наличии delicta publica, когда затрагивались интересы римской общины, процесс носил государственный характер, обвинение в таких случаях возбуждал сам царь. Он давал распоряжение о розыске и доставке обвиняемого в суд. Как правило, до суда нарушителя подвергали аресту, в отдельных случаях его могли отпустить на поруки.

Угрозу для римской общины представляли также деяния, направленные против личности, имущества и нравственности граждан, а также различные нарушения норм сакрального права. К ним относились умышленные убийства, поджоги, уничтожение посевов, хищение урожая с полей, мужеложство, попрание женской чести, колдовство, лжесвидетельство, клевета в виде позорящих стихов [6].

В ходе судебного разбирательства после заслушивания обвиняемых или тяжущихся сторон царь советовался со своими советниками-сенаторами и выносил приговор. В отсутствии царя (зачастую он не досиживал до конца судоговорения и удалялся, оставляя за себя одного или двух заместителей из числа сенаторов) это делали назначенные им лица. Приговор суда не мог быть изменен царем, но приговоренный к смертной казни с разрешения царя имел право обратиться с ходатайством о помиловании к народному собранию.

В раннереспубликанский период уголовный суд и процесс претерпели значительные изменения. Это было связано с передачей судебной компетенции республиканским консулам, которые, в отличие от царей, лишились права разрешать или не разрешать апелляцию к народному собранию. Согласно lex Valeria de provocatione (509 г. до н.э.), она стала допускаться на все приговоры о смертной казни, телесном наказании и штрафе, превышавшем установленный предел [9].

При консулах должности questores parricidii стали постоянными, консулы начали практиковать их назначение на весь срок своих полномочий. Это были уже упоминавшиеся два судьи по делам о государственной измене и вооруженных мятежах (duumviri perduelliones) и два судьи по делам об убийствах (questores parricidii). Они проводили и досудебное расследование, розыск и поимку преступника. Таким образом, можно констатировать появление в это время коллегиальных уголовных судов в Риме, компетенция которых происходила от компетенции консулов. По поручению консулов его квесторы parricidii осуществляли предварительную подготовку дела, рассматривали его и выносили приговор, который нельзя было ни изменить, ни отменить, поскольку приговор выносился от имени консула и считался его приговором [10].

В последующем на развитие уголовного суда и процесса наложила свой отпечаток борьба плебеев с патрициями. Введение должности народного трибуна с его правом veto и исключительной властью позволило значительно ограничить судебные полномочия консулов [11]. Народный трибун в любой момент был вправе отменить арест любого обвиняемого, а также прекратить или вообще не допустить возбуждения уголовного дела. В связи с этим закон требовал, чтобы народный трибун постоянно находился в Риме [12].

Народный трибун имел также право привлечь к ответственности какое угодно лицо, даже консула. Он мог арестовывать, проводить следствие и выносить свой приговор вплоть до смертной казни [13]. Это значительно ущемляло привилегии магистратов, которые в обычном порядке привлекались к суду только по окончании срока своих полномочий.

Для исполнения полицейских (производство арестов) и судебных полномочий в помощь народным трибунам по аналогии с консулами стали избирать двух народных эдилов. Их компетенция была параллельной компетенции консульских квесторов, поскольку, помимо выполнения указаний трибунов, они были наделены самостоятельной судебной властью по менее значительным правонарушениям [14]. Они являлись как бы «судьями первой инстанции, в их руках находилось применение законов о штрафах и. штрафное законодательство» [15].

На приговоры народных трибунов, как и на приговоры консулов, можно было апеллировать к народному собранию. Отличие заключалось в том, что в первом случае апелляции рассматривались на собраниях плебеев по куриям, где выносилось окончательное решение по большинству голосов, во втором случае на собрании римских граждан. Таким путем плебеи стремились уравнять себя в правах с римлянами.

Республиканский дух уголовного судопроизводства проявлялся в том, что апелляционной инстанцией для обоих судов являлось народное собрание, что было закреплено Законами XII таблиц. Если в уголовном процессе осужденный апеллировал к народному собранию, то судья обязан был публично провести дополнительное судебное следствие (anquisitio).

Если после этого он оставлял свой приговор без изменения и произносил его на трех публичных разбирательствах, то уже на четвертом заседании народное собрание либо утверждало, либо отменяло приговор целиком, изменять его в сторону смягчения наказания закон не разрешал [17].

Конкурирующая юрисдикция должностных лиц в первой инстанции проявлялась не только между консулами и трибунами, но и внутри консульской магистратуры, потому что один из двух консулов был вправе приостановить исполнение приговора своего коллеги. Приостановление приговора или распоряжения достигалось наложением на них запрета, что автоматически предполагало перенесение дела либо на народное собрание, либо его приостановку до момента избрания новых консулов, которые должны были начать процесс сначала [18].

Поскольку уголовный суд в Римской республике не был отделен от администрации, то в силу своей административной власти судебными полномочиями обладал и сенат, в юрисдикцию которого входило разбирательство дел, связанных с управлением провинциями и взаимоотношениями с союзниками. Кроме того, сенат судил восставшие города и рассматривал жалобы на злоупотребления римских чиновников. Судебное разбирательство по наиболее важным делам осуществлялось всем составом сената in corpore, менее важные дела поручалось вести сенатским комиссиям.

В период ранней республики уголовное судопроизводство, в силу слабого развития уголовного законодательства, как правило, основывалось на свободном усмотрении магистратов, которое граничило с произволом, т.к. магистраты зависели от поддержки тех или иных политических партий, следовательно, и приговоры выносились в угоду этих партий. «Римское уголовное судопроизводство утратило всякую принципиальность и опустилось на степень игрушки и орудия в руках политических партий». Оно было «преимущественно предназначено для политических преступлений», что, по мнению Моммзена, еще можно было как-то оправдать, но «менее извинительно» было то, что оно применялось «и к другим преступлениям. например к убийствам и поджогам». К тому же к этому формальному судопроизводству из-за «высокомерного презрения к негражданину привилось более короткое. полицейское судопроизводство для рабов и для мелкого люда». Это вело к тому, чтобы «мало-помалу заглушить в римлянах понятие о прочных нравственных основах правосудия» [19].

Функции короткого суда (полицейского) над мелким людом были возложены на назначенных впервые (очевидно, консулами) в 465 г. до н.э. трех ночных надзирателей или палачей (tres viri nocturni). В последующем избрание этих должностных лиц стало прерогативой народного собрания. Расширился и круг их полномочий, они заведовали ночной пожарной и одновременно охранявшей общественную безопасность стражей (полицией). Поскольку они выполняли полицейские функции и обеспечивали проведение смертных казней, к ним перешло и право решать некоторые незначительные дела коротким судом. Обычным приговором такого суда при наличии вины являлось битье палками, при отсутствии вины задержанный отпускался [20].

В целом следует констатировать, что создавшаяся в ходе политической борьбы плебеев с патрициями конкурирующая в первой инстанции уголовная юрисдикция привела к тому, что в раннереспубликанский период не удалось создать ни постоянной следственной власти, ни сколько-нибудь узаконенного предварительного дознания. Вынесение уголовных приговоров формально осуществлялось в законных формах и законными органами, однако неразвитость уголовного законодательства приводила к тому, что они (приговоры) постановлялись не на основании твердого закона, а по судейскому, граничившему с произволом усмотрению судей.

Вместе с тем возможность апелляции к народному собранию, а также применение не узаконенных, но общепринятых и свято выполнявшихся правил о том, что гражданин может быть арестован только вне своего дома, что следственный арест можно применять лишь в крайних случаях и что обвиненное, но еще не осужденное лицо может избежать личного наказания, отказавшись от своих гражданских прав, вносили в уголовный суд и процесс гуманистические черты и демократический дух.

Порядок ведения формулярного процесса в Риме

Порядок ведения формулярного процесса в Риме Экстраординарный процесс в Древнем Риме

Экстраординарный процесс в Древнем Риме