что такое коопторг в ссср

Операция «Кооперация» Они делали деньги еще до появления олигархов и добили экономику СССР

Слово «кооператор» на закате СССР, в конце 80-х годов, воспринималось в обществе как ругательное, равнозначное махинатору и вору. Неудивительно — ведь «советским предпринимателям» позволялось то, за что в уголовном кодексе вроде бы полагалось наказание согласно статье «спекуляция». «Лента.ру» рассказывает о множестве лиц кооперации в истории СССР, а также о том, как кооператоры развалили страну.

Махинаторы и жулики

В 1989 году «Литературная газета» издавалась в Советском Союзе небывалым тиражом: 6,5 миллиона экземпляров. Тогда же и ВЦИОМ (в то время — Всесоюзный центр исследования общественного мнения) решил опросить пару тысяч человек о том, каким гражданам СССР показался ушедший 1988 год.

Анкету, на вопросы которой, по прикидкам исследователей, ответят 2000 человек, было решено опубликовать в той самой «Литературной газете». Но результат превзошел все ожидания — во ВЦИОМ пришло аж 190 тысяч анкет, которые пришлось разбирать рабочей группе, куда входили такие известные сейчас социологи, как Алексей Гражданкин, Лев Гудков и Юрий Левада.

Результаты оказались вполне предсказуемыми. Продовольствия не хватает, промтоваров тоже. Впереди — тоже все плохо. Забавно, но первостепенный страх населения (по крайней мере, многомиллионной армии читателей «Литературной газеты») заключался в ожидании технической аварии с катастрофическими последствиями — тут, определенно, сыграл свою роль Чернобыль. Видно было, что граждане транслируют повестку из прессы: рассказали о том, что свирепствует сальмонелла? Будем ждать эпидемий. Пишут об экологии? Ждем экологической катастрофы.

Но в одном, похоже, общество сходилось. Лучше, по его мнению, становилось жить «махинаторам и жуликам», «работникам торговли», «частникам» — то есть проклятым спекулянтам, которым реформы только на руку. Но это, конечно, не самые популярные категории. Больше 50 процентов опрошенных тогда ответили, что лучше становится жить кооператорам (слово, которое зачастую использовалось как синоним «махинаторов и жуликов» и «частников»). Но как это вообще получилось? Откуда взялись частные лавочки в Стране Советов? Такого быть не может.

Призрак кооперации

Интересно, что, несмотря на прекращение политики НЭПа, в СССР до 1956 года существовал достаточно разветвленный сектор кооперативных производственных организаций (артелей) и кустарей-единоличников, находившийся в ведении местных властей. Это, конечно, была далеко не рыночная экономика, однако чтобы заказать у артели производство тех или иных товаров, не было необходимости вносить эту деятельность, а также расходы и доходы с ней связанные, в пятилетний план, разрабатываемый в центре.

Конец всему этому «безобразию» положил Хрущев в 1956 году, когда Совмин и ЦК КПСС приказал не позже 1960 года передать в госсобственность все объекты и финансовые структуры промысловой кооперации. Впрочем, нельзя не учитывать и тот факт, что промысловая кооперация всегда была бельмом на глазу и сталинского СССР, который рассматривал ее как тормозящую прогресс. Мелкие мастерские, комбинаты и артели, как писала газета «Правда» в начале 50-х годов, обладают развитым административным аппаратом, и при этом на них очень сложно внедрять новые технологии.

В результате было принято решение укрупнять такие производственные предприятия. Но уже в 1955 году на пленуме ЦК КПСС говорят о том, что в результате эти структуры перестают отличаться от государственных, продукцию выдают хуже, а себестоимость ее — выше. Решение нашли сразу и без особых консультаций и проверок — передать их в руки государства, и дело с концом. И тут важно понимать, что у таких предприятий была своя торговая сеть, с помощью которой они продавали населению свою продукцию. Она, разумеется, тоже перешла в руки государства.

Тем не менее, формально потребительские кооперативы никуда не исчезли. При этом такие объединения граждан нельзя было назвать полноценными кооперативами — они представляли собой полугосударственные образования, подчиненные, в конечном итоге, центру.

Как работали эти структуры, хорошо описано в работе историка А. А. Кирюхина: «Кооперация на местах должна была решать социально-бытовые проблемы населения. Например, в сельской местности была потребность в строительстве магазина. В ответ на эту потребность райпотребсоюз организационно и материально помогал самим жителям данной местности строить помещение, которое в итоге переходило в государственную собственность».

При этом важно отметить, что ни о каком извлечении легальной коммерческой выгоды для руководства и работников подобных объединений речь не шла, и потому они страдали от того же, что и крупные государственные предприятия: разгильдяйство, отсутствие надлежащего контроля качества и растрата ресурсов.

Ленинским путем

Технологии, которые обеспечивали ее рост в середине века, безнадежно устаревали, и угнаться за стремительно оторвавшимся Западом было уже невозможно. Как это было принято в СССР и России, корень всех неудач начали искать в прошлом руководстве страны — Брежнев, застой и так далее. Однако все же многим было понятно, что грядущий кризис был достаточно прочно заложен в существующую административно-командную систему.

Что делать? Попытавшись продолжить линию Андропова, Горбачев стал бороться с пьянством, разгильдяйством и бюрократией в рамках существующей системы — что, разумеется, плодов не принесло. Ну а вырубленные в ходе антиалкогольной кампании 1985 года виноградники ему припоминают до сих пор (хотя он отнекивается, говоря, что таких указаний не давал).

К 1988 году стало очевидно, что без радикальных преобразований экономику ждет неминуемый крах, и никакие примочки тут не помогут. Начинается та самая перестройка — переход госпредприятий на хозрасчет и, фактически, легализация малого бизнеса под вывеской «кооперации». В своей книге «Перестройка и новое мышление», вышедшей в 1987 году, Горбачев объяснял необходимость таких шагов построением не «идеалистического», а реалистичного — и при этом «ленинского» социализма. Генсек указывал: вот, после окончания Гражданской войны Владимир Ильич объявил новую экономическую политику (НЭП), и мы сейчас сделаем то же самое. И, что самое главное, останемся при этом верны делу вождя мирового пролетариата — ведь если ему можно, почему нам нельзя?

Помимо прочего, в одной из последних работ Ленина «О кооперации» содержались такие строки: «строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией — это есть строй социализма». Они отлично ложились в общую концепцию новых реформ (хотя вождь писал не о том, как спасти давно забуксовавшую экономику СССР времен его заката, а о том, как привести к социализму страну с преобладанием крестьянского населения). Значит, кооперативам — быть.

Легальные спекулянты

Быть-то быть, но относиться к новой форме легальной экономической деятельности без подозрения и желания ее немедленно зарегулировать власти в рамках существующей системы просто не могли. По сути, с точки зрения советского государства почти все новоявленные «кооператоры» являлись спекулянтами — потому что не заключать спекулятивные сделки кооперативы просто не могли. При этом в уголовном кодексе страны эта самая статья за спекуляцию — то есть за «куплю-продажу товаров с целью наживы» сохранялась!

Можно, конечно, возразить, что, по идее, кооперативы должны были производить свою продукцию, а не перепродавать чужую. Но, как пишут в своей работе историки C.В. Богданов, В.Г. Остапюк и Ю.А. Комнатная, «в условиях существовавшего планово-централизованного распределения сырья, материалов, государственного финансирования, всесилия бюрократического аппарата любой производительный вид деятельности был чрезвычайно затруднен. Делать деньги «из воздуха» было привлекательней, проще, и норма прибыли к тому же была значительно выше».

Схемы, с помощью которых эта деятельность осуществлялась, сейчас могут показаться достаточно смешными. Вот выдержка из доклада, прозвучавшего на IX пленуме Омского обкома партии: «Кооператив «Омега» при объединении «Кружевница» скупает в государственной торговле готовые трикотажные изделия и переделывает их на шапочки, которые реализует на рынках города по спекулятивным ценам».

Что делать в такой ситуации? Конечно, обложить новоявленных дельцов налогом, да побольше, чтобы знали свое место. Но проблема состояла в том, что никто не знал, как это делать. Интересным свидетельством разработки стратегии «на коленке» являются воспоминания председателя ассоциации кооператоров в Набережных Челнах Леонида Онушко (впоследствии — основателя одного из первых частных банков в СССР), которого летом 1988 года вызвали на заседание Совмина СССР.

Он рассказывает, как председатель Совета министров Николай Рыжков просит академика Абалкина прямо сейчас подсчитать, сколько денег можно будет оставлять кооператорам «объективно при честной работе» в месяц. Через пять минут академик объявляет, что, согласно тут же произведенным им расчетам, оставлять можно будет где-то тысячу рублей. Рыжков не очень доволен и дружески говорит академику, мол, ты того, Леонид Иванович, давай пересчитывай. Леонид Иванович быстро пересчитывает, и оказывается, «если учесть специфику, 700 рублей будет достаточно». Эта цифра удовлетворяет Рыжкова.

Эта совершенно бредово выглядящая сценка очень не нравится Онушко, который лезет на трибуну и заявляет, что так дело не пойдет, и подобные инициативы загубят все дело. В результате на дискуссии вопрос о том, нужно ли определять какой-то лимит доходов кооператоров, не был решен, зато Онушко, общаясь с Рыжковым в кулуарах, наконец-то сдвинул с места вопрос о создании частных банков.

Не по правилам

Думая, что новая кооперация ограничится локальными проектами — такими, как кафе, мастерскими или, скажем, кооператив по вопросам снабжения, власть считала, что «советского предпринимателя» так или иначе удастся удержать в рамках социалистической системы — как это происходило, скажем, в Югославии или Венгрии. Но, как замечают в своей работе историки Андрей Кабацков и Анна Киммерлинг, к 1990 году все иллюзии на этот счет развеялись.

За пару лет многие кооператоры успели наладить неплохие связи с директорами госпредприятий, за счет чего обе стороны получали неплохую выгоду. Вскоре подоспели и законодательные изменения — в 1990 году был принят ряд законов, фактически легализовавший приватизацию предприятий — чем и стали заниматься кооператоры, приобретая заводы и фабрики. В одночасье ломалась централизованная система снабжения — ее место очень быстро занимали товарно-сырьевые биржи, на которых сырье и товары распределялись по принципу рыночной экономики.

И, скорее всего, именно этот момент можно считать окончательным крахом старой парадигмы существования — а вовсе не августовский путч 1991 года, просто поставивший жирную точку в вопросе. Если командно-административная система уже не является краеугольным камнем бытия, с какой стати на нее нужно молиться? Это отлично почувствовало и общество, осознавшее, что привычная карьерная лестница, подразумевавшая членство в партии, перестает работать — тогда, в 1990 году, начались массовые выходы из КПСС.

Эксцентричная комедия

Было бы наивно и глупо винить «советских предпринимателей», кооператоров в крахе, как это сейчас модно говорить, «великой страны», или в том, что они не оправдали ожидания таких людей, как Николай Рыжков или Леонид Абалкин. Все завершилось быстро и максимально логично, еще до того, как власти успели сами понять, что происходит.

С другой стороны, наивно было бы рассматривать перестроечную кооперацию как однозначную добродетель. Конечно же, получив невиданную ранее свободу, новые предприниматели занялись в своем большинстве только одним: набиванием собственных карманов деньгами, как в последний раз. При этом, не чувствуя особого противодействия, они мастерски уклонялись от всевозможных налогов и сборов, запутывая бухгалтерскую отчетность.

Неудивительно, что все эти факты сформировали в головах граждан противоречивый образ кооператора: с одной стороны, без него вроде бы уже и нельзя, с другой стороны, это прохвост, на которого деньги с неба сыплются, а нам — шиш с маслом. Как показывал опрос населения, проведенный Госкомстатом СССР в 1989 году, люди связывали с кооперацией все негативные явления в жизни страны: увеличение дефицита в торговле, рост преступной деятельности…

Конечно, кооперация помогла вывести из «тени» множество структур, но на замену им создавались новые. Фактически, кооператор так или иначе просто не мог не быть преступником, так как к этому толкало его несовершенное в плане частного предпринимательства законодательство (и тут важно упомянуть практически обязательную необходимость дачи взяток должностным лицам, без чего было практически невозможно осуществлять полноценную предпринимательскую деятельность). Как следствие, именно эта среда, вероятно, и сформировала будущего российского предпринимателя таким, каким он представлялся в 90-е годы, да и, что греха таить, представляется сейчас.

Кооператор не оправдал надежд советского руководства времен заката СССР. Он не стал играть по правилам и потихоньку переводить экономику страны на рыночные рельсы — он хватал то, что можно схватить и ковал деньги, пока горячо. Вместо очередного производственного киноромана, власти Советского Союза получили эксцентричную комедию с абсурдным концом. Примерно такую, как «Частный детектив, или операция «Кооперация»» Леонида Гайдая, снятая в 1989 году. Кстати, на удивление паршивый фильм на фоне остальных работ мастера.

Новое в блогах

Колхозные рынки и коопторги в СССР

На фото: Пожилая женщина на рынке торгует свеклой ((Photo by Dean Conger/National Geographic/Getty Images)

Сегодня только совсем уж упоротый товарищ будет отрицать факт тотального дефицита мясных продуктов в советской торговле брежневской поры. В своё время я привёл столько фактов этого тотального дефицита, что только полный дуралей будет отрицать факт «колбасных десантов» из областей в крупнейшие города СССР (прежде всего в Москву) в славные брежневские времена. Да и факт Новочеркасского расстрела, что называется, вопиёт к небесам (хотя было это ещё при Хрущёве). А ведь рабочие в Новочеркасске в 1962 году пошли на демонстрацию в знак протеста против невозможности купить мясо и другие мясные продукты. Хочешь мяса? Ну получи тогда пулю от коммунистической власти.

В общем, тема эта давно и многократно исследованная. Защитники светлого образа (ну кроме полностью чудоковатых) уже побаиваются рассказывать небылицы про замечательную советскую торговлю, но в случае с мясом придумали новый вид казуистических уловок. «Да, – говорят они – в государственных магазинах в самом деле были перебои с мясом и колбасой, но ведь существовали колхозные рынки и коопторги. И там хотя мясо и колбаса были чуть-чуть подороже, но многие советские граждане всё равно отоваривались именно на рынках и в коопторгах. А кто этого не делал – тот лох по жизни, советский хипстер и либераст, который не мог себе даже на мясо с рынка заработать».

Я когда иной раз натыкаюсь на подобные, берущие за душу, рассказы, то всякий раз думаю, что было бы довольно занятно посмотреть, как такой рассказчик попал бы в московский гастроном «Новоарбатский» в каком-нибудь 1977 году (в год 60-летия революции). А попав, произнёс бы свою прочувствованную речь – про колхозные рынки, забитые дешёвым мясом и ленивых лохов, которые не могут себе позволить отовариваться мясом на рынке – перед огромной угрюмой очередью в колбасный отдел, состоящей из советских женщин, прибывших в Москву из городов Нечерноземья для того, чтобы купить домой колбасы и мяса. Занято было бы на это посмотреть в том плане, что любопытен результат – такого рассказчика смогли бы спасти врачи-реаниматологи из института скорой помощи им. Н.В.Склифосовского или оный рассказчик скончался бы по пути в это учреждение, не приходя в сознание.

Но это, так сказать, эмпирическое обобщение. Я лично хорошо знаю, что там было с советскими рынками. Поэтому мне такие глупости – про советское мясо-молочное изобилие – читать смешно. А другой человек, который забыл уже все бытовые прелести первого в мире пролетарского государства или вовсе не застал оное, может сказать: «А как ты можешь говорить за все вообще города СССР? Может в других городах было иначе». И тут, конечно, крыть нечем. Ибо против «а может быть» вообще сложно бывает что-то возразить.

И однако есть одна штука, которая применима даже в случаях, когда в небесах начинает витать «а может быть». И штука эта называется – статистика. Вот давайте мы этот вопрос кратко исследуем при помощи статистики. Причём возьмём не какую-то там буржуазную статистику, а воспользуемся самой что ни на есть сто раз в разных цензурах проверенную советскую статистику. И тут нам БСЭ будет в помощь.

В прошлой статей «О советских пенсиях» (http://germanych.livejournal.com/296036.html) я уже удачно воспользовался томом 24-II БСЭ 3-го издания для извлечения информации о средней советской пенсии в брежневские времена, которые всеми признаются золотым периодом СССР. Ну а сегодня посмотрим, поможет ли этот том чем-нибудь в плане исследования вопроса о советских колхозных рынках и потребкооперации?

Открываю оглавление и внимательно его изучаю. Вот! Эврика! Страница 243 – статья «Внутренняя торговля и бытовое обслуживание». Двигаем форсированным маршем на страницу 243. Потом на страницу 244-ю. А затем – вот оно, найдено, на странице 245 читаем:

Как сказал герой советского фильма «Семья нянек» – «свои излишки держи на сберкнижке». Но это, понятно, об излишках в денежной форме. Излишки сельхозпродукции в сберкассу не положишь. И хранить их долго не будешь. Значит им самое место на рынке. О чём и сообщает приведённая мною цитата.

Прежде чем двинуться далее, задумаемся. А каков вообще мог быть объём этих самых излишков? Ведь все мы знаем (кажется, даже имбецилы это должны знать) про советские ежегодные «битвы за урожай», про планы по уборке зерна, картошки, поставок мяса и молочной продукции. Большинство колхозов и совхозов лишь ценой неимоверного напряжения могли выполнить план по уборке (а некоторые даже слегка перевылолняли), но некоторые не могли выполнить планов. Высокие были планы. И всё для того, чтобы обеспечить жителей городов через советскую государственную торговлю необходимыми продуктами питания. И, как мы знаем, в случае с мясной продукцией всё равно обеспечить всех не удавалось. Несмотря на высокие планы и героические трудовые свершения жителей села, в продуктовых магазинов большинства советских городов (кроме Москвы, Ленинграда и столиц союзных республик) был полный швах в плане мясо-молочной продукции. Но мы сейчас не про состояние продуктовых магазинов в городах. Мы – про «излишки».

Спрашивается – это какими такими излишками должны были обладать колхозы и совхозы, чтобы обеспечить мясом всех советских граждан, которых не обеспечила государственная торговля. Ведь как ни крути, план вычищал колхозные и совхозные закрома почти полностью. Если где-то что-то и оставалось сверх плана (попадались в СССР очень богатые колхозы), то всё же это были очень незначительные «излишки» по сравнению с тем, что было положено поставить по плану. Так что пресловутые «излишки» в львиной доле случаев – это то, что крестьянин в своё свободное время выращивал в своём подсобном хозяйстве. Чаще всего – если речь о мясе – это было несколько свиней, которых откармливали за свой счёт (при это часто воруя колхозные материальные активы), а весной везли на рынок продавать. Ну и куры, конечно.

Как это было, иллюстрирует советский фильм 1967 года «Три тополя на Плющихе». Помните там муж героини Нюры, браконьер-бакенщик Гриша, отправляет Нюру в Москву продавать забитого кабанчика.

И вот Нюра берёт тяжеленный чемодан с останками кабанчика и отправляется в Москву, дабы закрыть амбразуру советской торговли домашними продуктами питания, в частности, мясом. Ну вот сколько на глаз весу в этом чемоданчике (на фото выше)? Ну килограмм 20, наверное. Или около того – больше 20 кг даже дородная Нюра вряд ли допрёт. Учитывая, что кабанчика Гриша вырастил за зиму, то это единственная Нюрина ходка на рынок за весь год.

Вот, значит, колхозница Нюра (правда по фильму она и её муж вроде бы не состоят в колхозе, но это – детали) берёт этот 20-килограммовый или около того чемодан свинины и шурует в город, чтобы подкормить москвичей. Москва, положим, и без Нюры достаточно хорошо (достаточно хорошо по советским меркам, разумеется) снабжалась мясными продуктами. Но конечно такой домашней ветчины, как везёт Нюра, в госмагазине не купишь. Ну и я оставляю за кадром вопрос о том, сколько энергии и нервов потратила Нюра, чтобы доставить на московский рынок эти «излишки». Но сколько таких Нюр надо было, чтобы снабдить Москву мясом (если предположить, что в Москве в магазинах «мясо» отсутствовало)? Наверное пара дивизий Нюр должна была бы обсуживать Москву.

Конечно, Москва – город большой, колхозных рынков в нём было много, а в магазинах – в отличие от большинства других советских городов – продавалась и колбаса, и мясо (правда чаще это были больше кости и хрящи, чем мясо, но всё же). В городах поменьше народу было поменьше, но рынок был один на весь город. Да и в таких городах на рынке продавали уже не отборную домашнюю ветчину (которую и везла Нюра в Москву для зажравшихся москвичей), а что-нибудь попроще – мясо вперемежку с огромными кусками сала.

Конечно, если взять простых колхозников – поставщиков на колхозные рынки домашних «излишков» – у них в хозяйстве как правило была и корова.

Однако корова для крестьянина – святое. Свою корову ни за какие бы деньги крестьянин не забил для продажи. Так что личные коровы в плане дополнительных поставок мяса могли рассматриваться только в том случае, если корова приносила телёнка. Вот телёнка могли забить для продажи. Хотя могли и вырастить для последующей продажи взрослой коровы на бойню (в этом случае она поступала уже в государственный проект). Я конечно в деревне не жил, хорошо этот процесс не знаю, но подозреваю, что корова не приносила своему владельцу одного телёнка раз в месяц. Думаю, что если это происходило раз в год, а то и реже – то это больше соответствует реальности.

Но это всё слова, предположения и иллюстрации из личного опыта или кинофильмов. А что же нам говорит статистика? А вот что. Изучаем на странице 245 тома 24-II БСЭ 3-го издания таблицу 3 «Доля государственной, кооперативной, и колхозной торговли».

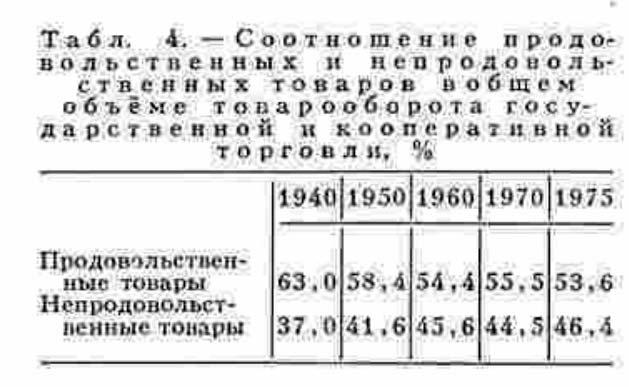

Что нам говорит изучение данных из этой таблицы? Во-первых, нам оно говорит о том, что доля колхозной торговли с 1950 года неуклонно снижалась. Собственно, эта доля снижалась и с более раннего времени. Вот таблица 1 со страницы 244 того же тома:

Про кооп.торговлю поговорим чуть ниже. А пока просто делаем простой вывод: доля «излишков» сельского хозяйства на городских рынках неуклонно снижалась.

Если в 1932 году колхозный рынок занимал 16,5% сектора советской внутренней торговли, то к 1940 году эта доля снизилась до 14,3%. После войны эта тенденция сохранилась – в 1950 году колхозный рынок занимает уже 12%. Так что, попутно замечу для поклонников «сталинского частного предпринимательства» – частника из советской торговли как начали выжимать при Сталина с 1929 года (отмена НЭПа), так никогда и не заканчивали. Правда Хрущёв форсировал темпы снижения частного сектора. Если при Сталине доля колхозной торговли снижалась по 2% за две пятилетки (16,5 – 14,3 – 12), то при Хрущёве в 1960 году доля колхозного рынка в общей структуре советской торговли упала до 4,5%. Ну а при Брежневе доля колхозного рынка достигла показателя в 2,3% (1975 год).

Я не буду сейчас детально рассуждать на тему того, что тут больше влияло – идеология ли (коммунистическая борьба с «частнособственническими инстинктами») или же общий крах советского сельского хозяйства, когда для выполнения планов заготовки с/х продукции совхозы и колхозы собирали по сусекам буквально всё возможное и тут уже было не до «излишков». Возможно, сильно повлияло на общее состояние советского с/х хозяйства постепенное уменьшение колхозов в пользу совхозов. Вот таблица со страницы 219 (БСЭ, 3-е издание, том 24-II).

Хорошо видно (из сравнения всё трёх таблиц), что резкое уменьшение доли колхозных рынков в общей структуре советской торговли отлично коррелируется с уменьшением числа колхозов за счёт их укрупнения (при Хрущёве) и дальнейшего их уменьшения за счёт замещения колхозов совхозами уже при Брежневе. Это, кстати, лишний раз подтверждает, что в сельском хозяйстве наиболее эффективными являются сравнительно небольшие и негосударственные хозяйства (причём частные хозяйства эффективнее кооперативных) – но подробнее об этом как-нибудь в другой раз.

В любом случае, каковы бы ни были причины постепенной деградации советского сельского хозяйства (причины конечно были интегрированными), но крестьянин в массе своей к 1975 году уже никаких «излишков» не имел. Ну разве что помидоры, огурцы, свекла и картошка (а для южных республик – персики. виноград, арбузы, дыни и т.п.) шли ещё достаточно массово из деревни на городской рынок.

Повторю (для особо непонятливых): уже к 1975 году доля колхозных рынков в общей структуре советской торговли составила всего 2,3%. А доля государственной торговли (неуклонно повышающаяся с 1932 года) составила 69,1%. Часть из этих 69,1% – была торговля продуктами питания, а часть – непродовольственным товарами (в самом широком смысле). Каковы были эти доли? А вот извольте, смотрим таблицу 4:

Итак мы видим, что в 1975 году торговля продовольственными товарами составляла 53,6% в гос. и кооп.торговле. Ну будем считать, что это соотношение примерно сохранялось и только для госторговли. Хотя из нижесказанного будет ясно, что это не совсем так – ибо кооп.торговля до начала горбачёвской Перестройки представляла из себя преимущественно торговлю непродовольственными товарами, т.е. доля торговли продуктами питания в гос.торговле должна была составлять больший процент, чем 53,6%, но не будем придираться. Пусть это будет 53,6%. Несложно посчитать в таком случае, что коли во всей структуре советской торговли госсектор занимал в 1975 году 69,1%, а в нём 53,6% приходилось на торговлю продовольственными товарами, то в общей структуре советской торговли доля торговли продуктами питания в госсекторе составляла 37%. А доля колхозных рынков – которые торговали как раз продуктами питания – к 1975 году составляла лишь 2,3%.

Вот и предлагаю всем желающим помедитировать на тему того, как это 2,3% торгового сектора страны могли заткнуть ужасающие бреши в 37% секторе советской торговли.

Причём стоит отметить, что колхозный рынок – это не мясная лавка. Это в первую очередь торговля овощами и фруктами. Да и то – только летом и осенью.

Я не буду давать подборку типовых фотографий советский колхозных рынков – а то меня упрекнут в тенденциозности подборки. Но любой желающий может сам поискать и увидеть, что большинство фотографий советских рынков брежневской поры это а) фотографии летних рынков и б) фотографии рядов, заполненных овощами и фруктами. Не мясом. Мясные ряды на любом советском рынке занимали очень незначительную часть всего рынка. Так что 2,3% сектора колхозных рынков в советской торговле 1975 года – это вовсе не торговля мясом, а вся торговля с/х-продукцией на рынках в целом. А на долю собственно мяса на колхозном рынке приходилось едва ли 10% от общего объёма, то есть если брать общую структуру советской торговли в 1975 году, то на долю торговли мяса и мясной продукции по линии колхозных рынков едва ли приходилось более 0,25% от всей советской торговли. Правда это уже оценочное суждение – точных данных найти не удалось. Но, полагаю, кто внимательно следил за ходом моих рассуждений и расчётов, должен признать, что даже если я ошибся, то максимум на +/– 0,05%.

Так что вот в свете всего выше сказанного, если найдётся кто-то, кто скажет, что «советские люди не могли купить мяса и колбасы в госмагазинах, ну так они покупали их на рынках», то такой человек – идиот. И это не ругательство, а диагноз. И это, как говорится, уже не лечится.

Но чу! Я слышу сакраментальное: «А как же коопторги!»

В самом деле, если после того, как я продемонстрировал конкретные данные (а не чьи-то воспоминания или предположения), только совсем уж клинический идиот может утверждать, что советские колхозные рынки в славное брежневское время могли сколько-нибудь заметно закрыть бреши в советской торговле мясными продуктами. Но ведь была ещё кооперативная торговля! Вот же – на приведённых мною таблицах видно, что доля кооперативной торговли в структуре советской торговли с 1960 года составляла 28,8% и оставалась таковой и в 1975 году. А по сравнению с 1940 и 1950 годом (т.е со сталинскими временами) доля кооперативной торговли при Брежневе даже возросла. Так может можно сказать: «Ну хорошо, советский человек не мог затариться колбасой в госмагазине, а на рынках, как вы убедительно доказали, тоже ловить было бы нечего, если бы туда ринулись все советские люди, но ведь были коопторги, вот там советский человек и мог купить колбасы и сарделек. Ням-ням, вкусняшка».

Согласен, сказать такое можно. Только сказать такое можно исключительно натягивая реальность времени горбачёвской Перестройки на брежневские времена. А штука-то в том, что в СССР потребительская кооперация (которая и была тем, что называется кооп.торговлей) занималась не продажей продукции села в городе, а, наоборот, занималась поставкой продукции города на село. Т.е. потребкооперация – это в первую очередь поставки на село промышленной продукции. Чтобы мои слова не показались слишком легковесными, подкреплю их соответствующей цитатой из БСЭ:

К сожалению, БСЭ не приводит никаких конкретных данных, позволяющих узнать структуру кооп.торговли. Что, конечно, с одной стороны досадно. Но в советской публичной статистикой всегда так, когда не получается показать красивых цифр. Поэтому придётся снова ограничиться оценочными суждениями.

Итак, в СССР с 1960 по 1975 г.г. доля кооп.торговли в общей структуре советской торговли стабильно составляла 28,6%. Однако это было «в основном» обслуживание сельского населения. Оцифровать это «в основном» никак не получается, но ориентируясь на общеупотребимое значение, думаю, никто не станет возражать с тем, что «в основном» означает, что большая часть из этих 28,8% – это не торговля с/х-«излишками» в городе, а, наоборот, торговля промышленными «излишками» на селе.

Помните фильм «Деревенский детектив»? Вот там показывают типичный сельский коопторг брежневских времён.

Кто бывал в деревне, тот конечно помнит эти сельпо. Там торговали как продуктами (хлеб, масло и т.д.), так и продукцией городского промышленного производства.

Что мы тут видим? Мандалина, кастрюли, плафоны, коврики, какие-то рулоны (обои?), половник и т.п. Как это всё попало в сельпо? А вот благодаря советской потребкооперации – кооперативной торговли.

Помимо сельпо была ещё такая форма торговли на селе – автолавки. Это когда в определённый день приезжал крытый грузовик и из него жителям села продавали разную потребную продукцию.

И только люди, вообще не имеющие представления о советской экономике брежневских времён, могут на чистом глазу рассказывать, что советская потребкооперация массово обеспечивала советских горожан продукцией сельского хозяйства, особенно мясной продукцией и, собственно, именно для этого была создана.

Настоящие советские люди того времени – даже те, у кого сегодня память отшибло – просто рассмеялись бы над таким утверждением. И, кстати, как мы видим из приведённой мною цитаты – даже рука автора статьи не повернулась указать мясо в перечне продуктов питания, которые потребкооперация закупает у «колхозов, совхозов и сел.населения». Всё верно – мясо в брежневском СССР было сакральным продуктом и уж никто бы такую «клюкву» не пропустил бы.

Так что повторю ещё раз – советская потребкооперация изначально создавалась и всю дорогу занималась снабжением сельского населения продукцией городской промышленности. При этом конечно имела право и закупать «излишки» на селе, чтобы перепродавать в городах. И были в городах единичные кооп-магазины, торговавшие преимущественно вино-водочной продукцией и овощами. Но мясная продукция в число этих «излишков» не входила или входила в настолько мизерном количестве, что не была включена даже в перечень в БСЭ в соответствующей статье.

И только Горбачёв дал больше свободы потребкооперации, дал возможность переориентировать её на поставки с/х продукции – в первую очередь мясной – в города. И только при Горбачёве (которого до сих пор поливают грязью) стало возможным прийти в коопторг и купить там колбасы, которой не было в госторговле. Однако, кстати, ошибается тот, кто думает, что эти коопторги были чем-то вроде современных супермаркетов. Типовой коопторг в провинциальном городе – это небольшой магазинчик на весь город. При Горбачёве в этом магазинчике стали активно продавать колбасу – «выбрасывать». Мне доводилось видеть это. К открытию у магазина собиралась огромная толпа, которая начинала штурмовать магазин сразу, как только он открывался. Чаще всего уже к обеду запасы заканчивались. Однако по сравнению с брежневскими временами, когда в провинции не было и этого, появление в городе пары-тройки коопторгов, в которых пусть даже отстояв огромную очередь, но можно было купить колбасу, масло и сыр – это уже было большим достижением.

Конечно, где-то в разовом порядке ситуация могла быть иной. Я вполне могу себе представить небольшой город, окружённый очень зажиточными колхозами. И вот хотя в таком городе в гос.магазинах не было в продаже мясо-молочной продукции, или она бывала с большими перебоями, но на местный рынок со всех окрестных колхозов съезжались зажиточные пейзане, которые чуть ли не даром навязывали горожанам мясную продукцию. А кроме того местная потребкооперация подсуетилась, открыла собственную коптильню, и завалила город мясными деликатесами. И всё это происходило в брежневские времена. Повторю, я не могу отрицать, что где-то такое могло быть. Однако если таковое в самом деле где-то попадалось – это был частный и совершенно нехарактерный случай; на уровне статистической погрешности. А вот общая ситуация в стране была таковой, как я её описал. Причём я использовал данные советской энциклопедии – стократно проверенной и перепроверенной всякими ответственными гражданами.