что такое конвергенция глаз

Что такое косоглазие? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Иванова Н. В., детского офтальмолога со стажем в 22 года.

Определение болезни. Причины заболевания

Косоглазие (страби́зм, от др.-греч. στρᾰβής — кривой, или гетеротропи́я, от др.-греч. ἕτερος — другой + др.-греч. τροπή, τροπά — поворот) — отклонение зрительных осей от направления на рассматриваемый объект, при котором нарушается скоординированная работа глаз и затрудняется фиксация обоих глаз на объекте зрения.

Физиологический механизм бинокулярного зрения при рождении отсутствует. Несмотря на то, что глаза новорожденного рефлекторно обращены в сторону яркого раздражителя, движения их еще полностью разобщены. В возрасте 5–6 недель устанавливается первая бинокулярная кортикальная связь. До 2 месяцев развиваются общие движения глазных яблок, укрепляются условно-рефлекторные связи между сетчаткой и движениями глаз, параллельные движения взора появляются к 3 месяцам. В акт аккомодации подключается конвергенция. В возрасте 4–5 месяцев отмечается продолжительная фиксация предмета. Со второго полугодия жизни формируется фузия. [7] Формирование бинокулярного зрения происходит в период от 2 месяцев до 6–10 лет и закрепляется до 15 лет. Первые 3 года жизни ребенка идет активное формирование зрительных функций. Сбой в этой программе может спровоцировать косоглазие.

Причины косоглазия у детей

У новорожденных (врождённые причины):

У детей дошкольного возраста (приобретённые причины) — нарушения рефракции.

Причины косоглазия у взрослых

У детей школьного возраста причины развития косоглазия такие же, как и у взрослых.

Симптомы косоглазия

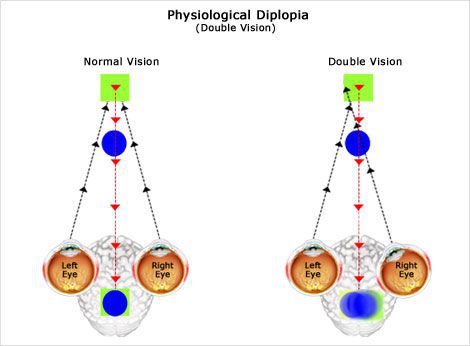

Ключевой симптом косоглазия — нарушение механизма бификсации. Глазодвигательная система глаз не может фиксировать и удерживать зрительные оси обоих глаз на конкретном объекте, отсутствует движение глаза в какую-то сторону. Возникает косметический дефект, который замечают родители ребенка.

Как видят люди с косоглазием

Симптомы косоглазия у взрослых

Патогенез косоглазия

Вопрос о происхождении косоглазия остается на сегодняшний день недостаточно ясным. Надо учитывать тесную связь этого расстройства с состоянием нервно-психического и соматического здоровья. Большую роль в его происхождении играют факторы внешней среды, оказывающие влияние на центральную нервную систему организма через органы чувств. Доказательством такой взаимосвязи являются общеизвестные факты появления отклонения глаза после испуга. Увеличение угла косоглазия при отрицательных эмоциях и уменьшение его в спокойном состоянии, в привычной обстановке. Рецидивы косоглазия после детских инфекционных заболеваний, которые нередко сводят на нет результаты лечения. [4]

Теории, объясняющие происхождение косоглазия: [4]

Такое многообразие теорий не позволяет практикующим врачам подходить шаблонно к данному заболеванию. Развитию косоглазия предшествует утрата бинокулярного зрения. С глаза, который хуже видит, в кору головного мозга поступает нечеткое изображение рассматриваемого предмета. Нарушается одно из условий бинокулярного зрения, так как нечеткое изображение будет подавляться корой. Если разница в остроте зрения существует длительное время, то плохо видящий глаз не участвует в акте зрения и положение его в орбите предоставлено тонусу мышечного аппарата. Развивается несоответствие между аккомодацией и конвергенцией. Усиленная аккомодация в сравнении с конвергенцией при гиперметропии приводит к отклонению глаза в сторону носа. Необходимость конвергенции без аккомодации при миопии способствует слабости импульсов к конвергенции, глаз отклоняется к виску. Возникновение паралича (травма, инфекция, интоксикация) одной или нескольких глазодвигательных мышц вызывает ограничение или отсутствие движения глаза в сторону парализованной мышцы. При клонических судорогах глазодвигательных мышц возникают быстрые и частые непроизвольные движения глаз (нистагм). Он не причиняет беспокойства пациенту. Жалобы связаны со слабостью зрения, не поддающейся исправлению. [5]

Классификация и стадии развития косоглазия

Виды косоглазия по степени проявления [2] [8]

По времени возникновения:

По вовлечённости глаз:

Виды косоглазия по степени выраженности:

По виду отклонения:

По происхождению:

Содружественное косоглазие

Содружественное косоглазие — это преимущественно патология раннего детского возраста. Поэтому именно этой группе в офтальмологии отведено большое практическое место.

Клиническая классификация содружественного косоглазия (СК) [1] [4]

2. СК по стороне девиации глазного яблока:

3. СК по стабильности отклонения:

4. СК по сохранности зрительных функций:

5. СК по степени влияния аметропии на угол косоглазия:

Паралитическое косоглазие

Паралитическое косоглазие вызвано параличом или повреждением одной или нескольких глазодвигательных мышц. Оно может возникнуть в результате патологических процессов, поражающих сами мышцы, нервы или головной мозг.

Осложнения косоглазия

Диагностика косоглазия

Когда необходимо обратиться к врачу

К врачу следует обратиться при появлении первых симптомов косоглазия: отсутствия движения глаза в какую-то сторону, косметическом дефекте, жалобах ребёнка на двоение в глазах.

Осмотр

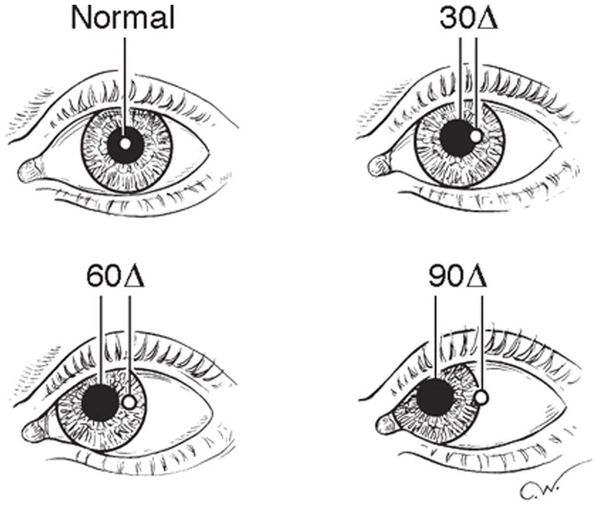

На практике наиболее удобен метод Гиршберга: при средней ширине зрачка D=3,5 мм

При сходящемся косоглазии световой рефлекс смещен кнаружи от центра роговицы (глаз смещен к носу), при расходящемся косоглазии рефлекс смещен кнутри от центра роговицы (глаз смещен к виску). Возможен дополнительный вертикальный компонент, свидетельствующий о наличии пареза мышц.

При поочередной фиксации какого-либо объекта сначала одним, а затем другим глазом. Заключение делаем по закрывающемуся глазу при его открытии.

Первичным называют угол отклонения чаще косящего, а вторичным — девиацию реже косящего или некосящего глаза при фиксации косящим глазом.

Синдромы нарушения подвижности глаз [1]

Лечение косоглазия

Медикаментозная терапия в разной степени сопутствует каждому комплексу лечения косоглазия. Рекомендуется установление правильного режима быта и занятий, общеукрепляющее лечение и оздоравливающие мероприятия (санация носоглотки и полости рта, дегельминтизация, снижение аллергического состояния и др.). При неаккомодационном косоглазии строго выполнять назначения невролога.

1. Очки (оптическая коррекция). Подбор стёкол максимально корригирующих аметропию в условиях циклоплегии, для постоянного ношения. На практике нередко у детей раннего возраста ношение корригирующих стекол восстанавливает бинокулярное зрение и устраняет косоглазие. [5]

В своей практике применяю следующие назначения с хорошим положительным результатом:

При сходящемся косоглазии:

При расходящемся косоглазии:

2. Плеоптическое лечение. Состоит из методов лечения амблиопии. Повышение остроты зрения косящего глаза. Для этого назначаем окклюзию лучшего глаза. В своей практике применяю прямую заклейку глаза, от очковых окклюдоров отказалась из-за медленного и нестойкого положительного результата. Особенно у детей 2–4 лет. Окклюзию проводим длительно (2–6 мес.) с периодическим, один раз в 2 недели, контролем зрения обоих глаз. У детей 3–4 лет применяется методика пенализации. Создаем искусственную анизометропию, назначая гиперкоррекцию на лучший глаз и полную коррекцию на амблиопичный глаз. У детей 4–5 лет добиваемся максимального уравнивания остроты зрения обоих глаз. [1] [3]

3. Ортоптическое лечение, или зрительная терапия. Начинается после создания относительного равновесия зрения обоих глаз не менее 0.4 D у детей с 4–5 лет. Восстановление рефлекса бинокулярного зрения. [2] [3]

Предоперационные ортоптические упражнения условно разделяются на сенсорные (цель: устранение функциональной скотомы, аномалии корреспонденции сетчаток и восстановление слияния под углом косоглазия) и на моторные (цель: развитие мышц — глазодвигателей, функции которых в случае давно возникшего содружественного косоглазия нередко оказываются нарушенными вследствие изменения окологлазных тканей). [4]

4. Диплоптическое лечение. Восстановление бинокулярного и стереоскопического зрения в естественных условиях. [1]

5. Хирургическое лечение. Проводят для расслабления действия мышц (рецессия) или усиления этого действия (резекция). В ходе операции хирург принимает окончательное решение по исправлению положения глаз. [4] Хирургия экстраокулярной мышцы — это наиболее эффективный метод лечения косоглазия у детей и взрослых с обязательным условием предварительного терапевтического курса лечения.

6. Послеоперационное плеоптоортоптическое лечение. Проводится для устранения возможного после- операционного частично аккомодационного косоглазия. При необходимости усиливают ранее назначенную коррекцию. [4]

7. Стереоскопическое лечение. Восстановление сложного психического акта осознания предметов и их частей в их взаимном расположении. [2]

8. Лекарства. Медикаментозное лечение даёт слабый положительный эффект, но совместно с очковой коррекцией и аппаратным лечением эффективность при лечении косоглазия у детей более 80 %. Достичь длительного положительного лечебного результата позволяют глазные капли группы фенилэфрина. Когда косоглазие развивается на фоне миопии, рекомендованы феникамид и мидримакс.

9. Хемоденервация — метод хирургического лечения с использованием токсина ботулизма в нашей стране для лечения косоглазия у детей не применяется. У взрослых эффективность такого лечения высокая, если данное хемоденервация рекомендована врачом после детального обследования. Метод лечения применяют в основном при паралитических видах косоглазия.

10. Гимнастика для глаз. У детей косоглазие устанавливают в 2-3 года. В этом возрасте им сложно объяснить правила глазной гимнастики, выполнять упражнения дети смогут с 5 лет. Гимнастика может дополнять основное лечение.

11. Аппаратное лечение — обязательный метод лечения косоглазия у детей. Исключение допускается только по медицинским показаниям. У взрослых аппаратное лечение позволяет сократить сроки реабилитации.

12. Питание и витамины. Приветствуется разнообразное питание. В дополнении к основному лечению можно применять витаминные комплексы: «Витрум Беби», «Черника Форте», «Черника Витал», «Вивасан-сироп», «Визуалон».

13. Методы народной медицины не имеют достаточных доказательств эффективности и безопасности.

Прогноз. Профилактика

Показателем хорошей постановки профилактической работы является малое количество косящих детей и большое количество детей с корригированной аномалией рефракции. [2]

Аккомодационное косоглазие является наиболее благоприятным в исходе лечения. Стойкое устранение косоглазия происходит в 90% случаев с оптической коррекцией без хирургического лечения.

Неаккомодационное косоглазие имеет благоприятный исход при долгом аппаратном и хирургическом лечении с последующим аппаратным лечением. Выздоровление в 80% случаев. Возможен и более высокий процент устранения косоглазия, но не все семьи выдерживают длительный период лечения. Они перестают выполнять назначения врача, смирившись с диагнозом ребенка.

Университет

одинаковая острота зрения в обоих глазах или острота зрения в худшем — не менее 0,3;

одинаковая рефракция (дальнозоркость либо близорукость) в обоих глазах;

одинаковая величина изображения на сетчатке;

симметричное положение глазных яблок;

согласованная работа глазо-двигательных мышц и нервной системы.

При обследовании врач определяет остроту зрения и подвижность глаз (вправо, влево, вверх, вниз). Как правило, острота зрения в косящем глазу понижена, однако при попеременном косоглазии может быть одинаково высокой на обоих глазах.

Свободная подвижность глаз указывает на содружественное косоглазие; значительное ограничение движений или полная неподвижность глаза — признак паралитического косоглазия, которое возникает при повреждении глазодвигательных мышц, нервов, головного мозга и обычно требует хирургического вмешательства. Лечение таких больных проводят невролог совместно с офтальмологом.

Самая распространенная форма косоглазия — врожденная. В ее основе — неправильное строение или прикрепление глазодвигательных мышц. Для патологии характерны рассогласованность или самопроизвольные движения глаз, недоразвитие конвергенции. Признаком врожденного косоглазия считается содружественная форма, проявляющаяся на 1-м году жизни, однако не все родители своевременно замечают периодические малые углы косоглазия. Нередко врожденные нарушения проявляются видимым отклонением глаза не сразу, а в возрасте 2–3 лет — по мере возрастания зрительной нагрузки. В связи с наличием мышечных изменений и больших углов отклонения основной вид коррекции врожденного косоглазия — оперативное вмешательство в раннем возрасте.

На 2-м месте среди причин косоглазия — нежелание носить очки. Без них дети с дальнозоркостью вынуждены бессознательно напрягать аккомодационные мышцы внутри глаза, что вызывает сильное напряжение внутренних прямых мышц и приводит к постепенному отклонению одного глаза кнутри (сходящееся косоглазие, которое сначала проявляется при приближении игрушек к лицу, затем — постоянно).

Близорукость, наоборот, не требует аккомодации при рассматривании предметов, поскольку глаза установлены на близкое расстояние, однако снижение или отсутствие аккомодации ослабляет импульс к конвергенции — и глаз начинает отклоняться кнаружи (расходящееся косоглазие).

Косоглазие может развиваться вследствие пониженной остроты зрения, обусловленной бельмом роговицы, катарактой, а также воспалительными, дистрофическими, посттравматическими и другими изменениями на глазном дне. В подобных случаях исчезает косоглазие только после излечения основной патологии.

Важно правильно организовать рабочее место школьника, контролировать посадку ребенка за столом (тетрадь во время письма расположена на расстоянии 33–35 см от глаз), через каждые 15–20 мин. зрительной работы устраивать перерыв на 5–10 мин.

Кроме того, ребенок должен носить очки и выполнять специальные упражнения: при близорукости больше заниматься с крупными предметами, при дальнозоркости — с мелкими, например, складывать мозаику, нанизывать бисер, перерисовывать через копировальную бумагу.

Обычно острота зрения начинает повышаться уже после 2–3 недель ношения повязки, у 95% детей достигает нормы через 4–6 месяцев. Иногда под влиянием окклюдора и ношения очков исправляется косоглазие (аккомодационное).

Но однократного повышения остроты зрения недостаточно. Для закрепления полученного эффекта офтальмолог назначает упражнения на тренажерах, которые могут использоваться в домашних условиях, — корректоре-локализаторе, амблиостимуляторе. Полезны упражнения на аппаратах для глазодвигательных мышц (мускул-тренере, конвергенц-тренере) либо перемещение предмета перед глазами ребенка.

Для развития бинокулярного зрения используют зеркальный стереоскоп, синоптофор.

На заключительном этапе лечения косоглазия проводят стереоскопические упражнения — чтение с решеткой у школьников, разделитель полей зрения у дошкольников.

Если ношение очков и упражнения на аппаратах не устраняют косоглазие, рекомендовано оперативное лечение. После однократного хирургического вмешательства косоглазие устраняется в 75–85% случаев. Повторная операция требуется, поскольку форсированные вмешательства в настоящее время не производятся, нельзя оперировать больше чем на 2 мышцах. Однако даже своевременная комплексная терапия приводит к излечению косоглазия только в 85% случаев.

Медицинский вестник, 10 июля 2008

Слабость конвергенции глаз

Наряду с привычной близорукостью и дальнозоркостью недостаточная степень конвергенции является третьей распространенной проблемой нарушения зрения, которая вызывает у детей и взрослых трудности с концентрацией внимания и чтением. Конвергенция – это бинокулярное расстройство зрения, при котором глаза при распознавании объекта не выполняют свою работу синхронно. Если рассматривать слова вблизи, то чтобы сфокусировать взгляд в одной точке, глаза обычно обращаются внутрь, но при конвергенции такого не происходит, и это может искажать картину. Это не обязательно может означать плохое зрение, но является нарушением координированной работы глаз.

Недостаточность конвергенции встречается в среднем у 15% детей. Поскольку обычная проверка зрения подобного нарушения не выявляет, зачастую это нарушение остается не диагностированным или у детей диагностируется гиперактивность, т.е. синдром недостаточного внимания, потому что при чтении они не могут сосредоточиться.

Так как из-за недостаточной конвергенции глаза приходится напрягать для того, чтобы сфокусировать взгляд, они испытывают переутомление, часто случаются головные боли, а чтение и понимание текста вызывает затруднения. Еще одним распространенным симптомом является двоение в глазах, закрывание одного глаза для фокусировки взгляда, расплывчатость слов и строчек в тексте, избегание чтения, слабые результаты в занятиях спортом и головокружения.

При обнаружении симптомов слабости конвергенции самым лучшим решением будет посетить глазную клинику, где проведут необходимые тесты и исследования. Несмотря на то, что это явление перерасти, как правило, не удается, а ношением очков или хирургическим путем проблема не решается, способ смягчить проблему все-таки есть. Специальная терапия поможет улучшить скоординированность работы глаз для фокусировки взгляда, в результате которой повышается способность каждого глаза концентрироваться и способность к чтению. Чем в более раннем возрасте недостаточность конвергенции обнаружена и начата соответствующая терапия, тем проще и эффективнее будет путь к коррекции данного нарушения.

Доктор Антс Хаавель дает родителям (и взрослым) только одну рекомендацию – забронировать себе время для проверки зрения в специализированном глазном центре и проверить абсолютно все функции зрения.

Сходящееся косоглазие – это глазодвигательное расстройство, при котором одно либо оба глазных яблока отклонены внутрь. Клинические проявления патологии: периодическое или постоянное смещение глаза, двоение, нарушение стереоскопического и бинокулярного зрения. Для постановки диагноза выполняется визометрия, рефрактометрия, офтальмоскопия, определяется характер зрения и угол косоглазия. Консервативная терапия включается плеоптоортоптическое лечение, оптическую и призматическую коррекцию. При низкой эффективности показано оперативное вмешательство.

МКБ-10

Общие сведения

Сходящееся косоглазие (эзотропия, конвергирующий страбизм) – заболевание, при котором оптическая ось глазного яблока отклоняется от точки фиксации в медиальном направлении. Распространенность эзотропии в возрасте от 6 мес. до 6 лет составляет 1-2%. Согласно статистическим данным, у 20% пациентов с гиперметропией более +3,5 дптр развивается сходящееся косоглазие. Около 5% лиц с эзотропией имеют гиперметропию слабой степени. Патология с одинаковой частотой встречается среди мужчин и женщин.

Причины

Острое сходящееся косоглазие возникает в ответ на повышение внутричерепного давления, что может быть следствием травмы, интракраниальной аневризмы, менингита. Прогрессивное нарастание симптоматики наблюдается при рассеянном склерозе, миастении, мальформации Киари I типа. Однако в большинстве случаев встречаются следующие причины болезни:

Патогенез

Сходящееся аккомодационное косоглазие формируется при наличии гиперметропии выше +3,5 дптр. Конвергентное смещение глазных яблок – следствие действия аккомодации. Увеличение соотношения АС/А характеризуется чрезмерной конвергенцией, что также приводит к появлению симптоматики эзотропии. Механизм развития неаккомодационного страбизма не изучен.

Патогенез острой формы заболевания связан с быстро нарастающей внутричерепной гипертензией. Увеличение в размере интракраниального новообразования затрудняет циркуляцию внутричерепной жидкости. Механическое давление на глазодвигательные нервы сопровождается отклонением глазных яблок. Подобные изменения возникают и при образовании новых очагов демиелинизации.

Сходящееся косоглазие прослеживается в остром посттравматическом периоде. Это обусловлено смещением костных стенок орбиты или массивным внутричерепным кровоизлиянием. Уменьшение выраженности отека и рассасывание гематомы способствуют восстановлению положения и подвижности глаз.

Классификация

Заболевание может быть генетически детерминировано (синдром Дуэйна) или развиваться спорадически. Установочные движения глаз в пределе 5° принято считать нормой, 5-10° – микроэзотропией. Угол более 10° следует расценивать, как конвергирующий страбизм. В клинической офтальмологии сходящееся косоглазие принято классифицировать на следующие формы:

1. Врожденная (инфантильная). Редкий тип конвергирующего страбизма. Симптомы диагностируют в первые 6 мес. жизни. При этом у ребенка отсутствуют признаки поражения ЦНС как этиологический фактор.

2. Приобретенная. Выраженность клинической картины достигает своего пика после 7 лет. До момента появления признаков косоглазия функция бинокулярности не страдает. После их выявления зрение становится одночасовым или монокулярным. Различают следующие варианты:

3. Вторичная. Возникает вследствие сенсорного дефицита или эффекта гиперкоррекции после оперативного лечения. Визуальная депривация влечет за собой сходящееся косоглазие чаще у детей до 5 лет.

Симптомы сходящегося косоглазия

Эзотропия может наблюдается в любом возрасте, однако чаще первые признаки диагностируются в возрасте до 6 лет. Время развития первых жалоб соответствует периоду, когда ребенок начинает интересоваться работой вблизи. Родители отмечают постоянное или периодическое отклонение глаза к носу. Симптоматика становится более заметной вечером, на фоне зрительной усталости.

При острой эзотропии на первый план выступают жалобы, связанные с основным заболеванием. Больные отмечают внезапное появление двоения, которое нередко сопровождается головокружением и головной болью. Клиническая картина наиболее выражена при работе на близком расстоянии. Для того чтобы облегчить свое состояние, пациенты закрывают один глаз.

Сходящееся косоглазие, обусловленное сенсорным дефицитом, характеризуется постоянным, чаще односторонним отклонением глаза. Выраженность симптомов одинакова, как на близком, так и на далеком расстоянии. Сопутствующие проявления – вертикальная девиация и снижение остроты зрения. Характерна высокая степень анизометропии.

Осложнения

При отсутствии своевременного лечения периодическое смещение глазного яблока сменяется постоянным. Сходящееся косоглазие, которое развивается вследствие ятрогении, в детском возрасте приводит к ограничению подвижности внутренней прямой мышцы. Наиболее частое осложнение – амблиопия. Также характерна потеря бинокулярного и стереоскопического зрения. Пациенты подвержены риску аномальной корреспонденции сетчатки. У взрослых частое осложнение – диплопия.

Диагностика

При обследовании пациента необходимо собрать анамнез, оценить подвижность глаз, способность к конвергенции и дивергенции. С целью выявления скрытого косоглазия выполняют тест с перекрыванием (cover-test). Врач-офтальмолог изучает положение глаз при фиксации взгляда на объекте, расположенном на расстоянии 40 см и 6 метров. Объективные методы диагностики:

Лечение сходящегося косоглазия

Консервативная терапия

Схема лечения разрабатывается индивидуально для каждого пациента с учетом возраста, величины угла отклонения, наличия или отсутствия способности к фузии. Вне зависимости от этиологии болезни основные цели терапии – достичь правильного положения глаз и бинокулярности. При сопутствующей амблиопии важным этапом является повышение остроты зрения. В комплекс лечебных мероприятий могут быть включены:

Хирургическое лечение

Оперативное вмешательство при сходящемся косоглазии проводится, если консервативная терапия не позволяет достичь ортофории. Ведущее показание – угол более 15 призменных диоптрий вдаль и вблизи при использовании полной оптической коррекции. Однако при аккомодационной природе заболевания выполнение операции противопоказано из-за высокого риска индуцировать вторичное расходящееся косоглазие. При врожденном страбизме рекомендовано осуществление хирургического вмешательства до 2-х летнего возраста.

Прогноз и профилактика

При своевременном лечении возможно достичь ортофории, а также восстановить остроту зрения и бинокулярность. Неблагоприятным в прогностическом плане принято считать сходящееся косоглазие, сопровождающееся высокой степенью амблиопии и анизометропией. Специфические превентивные меры не разработаны. Неспецифическая профилактика направлена на диагностику и лечение патологии рефракции и аккомодации. Если в возрасте 2-3 лет нивелировать влияние аккомодационного усилия, то возможно предупредить развитие страбизма.