что такое конвергентная эволюция

Конвергентная эволюция

Конвергентная эволюция (от лат. con — вместе и vergere — сближаться) — эволюционный процесс, при котором возникает сходство между организмами различных систематических групп, обитающих в сходных условиях, то есть относящихся к одной экологической гильдии.

Содержание

Причины конвергентной эволюции

Следствием конвергентной эволюции является конвергентное сходство. То есть сходство организмов, основанное не на их родстве, а на близком наборе признаков, сформировавшемся независимо в разных группах.

Основной причиной конвергентной эволюции считается сходство экологических ниш рассматриваемых организмов. В частности, наиболее классическим случаем конвергентной эволюции является формирование сходных форм тела у хищных акул, ихтиозавров (данные — по ископаемым остаткам) и дельфинов. Экологическая ниша крупного подвижного водного хищника — одинакова для всех трёх групп и выдвигает сходные требования к форме тела животного. Следует отметить, что многие основные характеристики классов, к которым относятся три перечисленные группы, сохраняются у рассматриваемых групп. Тем не менее, у ихтиозавров и дельфинов пояс задних конечностей редуцирован.

Примеры конвергентного сходства

Примеры конвергенции среди млекопитающих

Для сравнения приведены только виды, относящиеся к различным отрядам или более высоким таксонам

См. также

Примечания

Ссылки

Полезное

Смотреть что такое «Конвергентная эволюция» в других словарях:

КОНВЕРГЕНТНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ — развитие признаков, несущих одинаковые функции, у неродственных организмов, обитающих в среде одинакового типа. Развитие или проявление сходных черт у животных или растений, принадлежащих к разным группам классификации, в результате сходства… … Экологический словарь

Конвергентная эволюция — * канвергентная эвалюцыя * convergent evolution … Генетика. Энциклопедический словарь

Конвергентная эволюция — (эволюционная конвергентность) Эволюция видов различных таксономических групп в одном направлении; развитие схожих черт у организмов разных таксономических групп. См. гомоплазия, параллелизм … Физическая Антропология. Иллюстрированный толковый словарь.

Эволюция параллельная — * эвалюцыя паралельная * parallel evolution эволюционные процессы, протекающие в одинаковом направлении в родственных группах особей, которые обычно (но не обязательно) взаимодействуют друг с другом. Если группы не родственны, то имеет место… … Генетика. Энциклопедический словарь

Эволюция конвергентная — * эвалюцыя канвергентная * convergent evolution появление одинаковых, параллельных специализаций в независимых друг от друга линиях. В одних случаях это происходит на основе родства, т. е. при наличии гомологичных хромосом и генов, в др. на… … Генетика. Энциклопедический словарь

Конвергентная журналистика — (англ. Convergence journalism) это процесс слияния, интеграции информационных и коммуникативных технологий в единый информационный ресурс. Сегодня современные медиа компании расширяют свой спектр информационных и развлекательных… … Википедия

ЭВОЛЮЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ — Независимо протекающее, одинаково направленное эволюционное изменение в разных группах родственных животных. Если особи не родственны, эволюция конвергентная … Термины и определения, используемые в селекции, генетике и воспроизводстве сельскохозяйственных животных

эволюция конвергентная — форма Э., характеризующаяся развитием сходных признаков у филогенетически отдаленных организмов … Большой медицинский словарь

Геодакян, Виген Артаваздович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Геодакян (фамилия). Виген Артаваздович Геодакян Дата рождения: 25 января 1925(1925 01 25) (87 лет) Место рождения: Ереван Страна … Википедия

Эволюционное дерево — Филогенетическое дерево (эволюционное дерево, дерево жизни) дерево, отражающее эволюционные взаимосвязи между различными видами или другими сущностями, имеющими общего предка. Вершины филогенетического дерева делятся на три класса: листья, узлы и … Википедия

Конвергентная эволюция

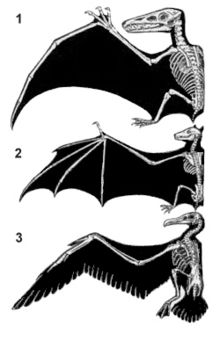

Конвергентная эволюция — это независимое друг от друга развитие похожих органов или возможностей у организмов, которые биологически не связаны напрямую друг с другом. В качестве примера можно привести развивавшиеся параллельно глаза головоногих моллюсков и млекопитающих. А также способность летать у некоторых насекомых, птиц, летучих мышей и костистых рыб. Частота, с которой обнаруживаются признаки конвергентной эволюции у живых организмов на Земле, подтверждает гипотезу о том, что некоторые основные анатомические структуры и физиологические механизмы могут быть идентичными среди других форм жизни во Вселенной.

Физика и эволюция

Одна из причин, по которой происходит конвергенция, заключается в том, что некоторые формы тела являются лучшими биологическими решениями основных проблем физики. Чтобы быстро и эффективно двигаться под водой, нужно гладкое тело с широким мускулистым хвостом или другими придатками для обеспечения движения вперед. Неудивительно, что киты напоминают рыб своим внешним обликом. Они, как и рыбы, имеют обтекаемую форму. У них есть мощный хвост, пара ласт, подобных передним плавникам, а в некоторых случаях даже спинной плавник вдоль спины.

Сто пятьдесят миллионов лет назад еще одно рыбоподобное существо плавало в океанах Земли. Хотя оно и вымерло 70 миллионов лет назад, найденные окаменелости костей позволили восстановить его внешний вид. Сохранившиеся скелеты не дают поводов сомневаться, что существо было рептилией. Из-за его замечательного сходства с рыбой его называли Ихтиозавр (ichthyosaur), или рыба-ящерица (по гречески icthys — рыба, sauros — ящерица).

Параллельно эволюционировавшие животные могут выглядеть одинаково, но легко доказать, что это совершенно разные существа с очень непохожими между собой предками. Сходство по внешнему виду абсолютно не связано с их близким родством.

Другие примеры конвергенции

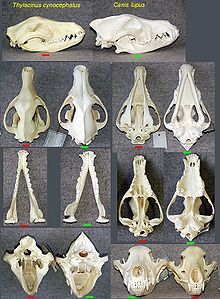

Изолированные на австралийском континенте сумчатые млекопитающие смогли процветать в течение 150 миллионов лет. В большинстве других частей света они исчезли, поскольку конкуренция со стороны плацентарных млекопитающих оказалась слишком большой.

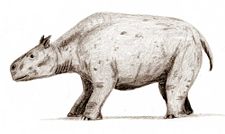

Австралия имеет хорошие условия для эволюции, и здесь появилось много разных сумчатых, заполнивших свои ниши. Сходство по внешнему виду между различными сумчатыми и плацентарными млекопитающими демонстрирует нам яркие примеры похожести. В Австралии есть свой волк — тасманский дьявол; есть свои «коты» (Dasyurus) и «мыши» (Dasycercus). Есть «муравьеды» и «ленивцы». Летающий фаланджер (Petaurus breviceps) сравним с летающими белками. А вомбат (Vombatidae) — с обыкновенными свиньями. В Австралии даже есть свой сумчатый крот!

Конечно, сумчатые и плацентарные — это млекопитающие, имеющие общую родословную в не слишком отдаленном прошлом. Однако конвергентная эволюция может создавать сходство между совершенно несвязанными существами. Насекомые и птицы на древе эволюции находятся невероятно далеко друг от друга. Но с первого взгляда трудно описать разницу между птицей и гигантской молью. Они не сильно различаются по размеру, обе не зависят от наличия нектара в цветах. И схожи способностью к парящим полетам.

Еще один замечательный пример — сходство между клювом утки (птицы) и клювом утконоса (млекопитающего). Оба существа получают пищу, просеивая грязь. Для реализации этой функции у них есть широкая сплюснутая морда. Она придает их головам сходство по внешнему виду.

Конвергенция у растений

Конвергенция не ограничивается животным царством. Растения, подверженные похожим внешним воздействиям, могут также напоминать друг друга в формах, которые они развили за миллионы лет эволюции. Сотни видов деревьев составляют три больших тропических леса мира. Однако даже специалисту часто сложно определить, к какому именно лесу относится тот или иной образец. Все деревья вырастают там до больших высот, не имеют ветвей на своих нижних стволах, имеют похожие листья и подобную кору.

В американских пустынях характерными растениями являются кактусы. Их стебли являются водохранилищами; они покрыты защитными шипами и не имеют листьев. Очень похожим на кактусы по всем этим признакам являются Эуфорбия (молочай), растение родом из Африки. Но, несмотря на кактусоподобный внешний вид, оно близко с кактусами не связано.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Конвергенция в биологии

Вы будете перенаправлены на Автор24

Конвергенция – это разновидность эволюционного процесса, формирующая сходство между организмами различных систематических групп, которые обитают в схожих условиях, или относятся к одной экологической гильдии.

Конвергентная эволюция

Процесс эволюции живой природы является достаточно сложным и многогранным, его исследованием посвящено большое количество научных трудов, основным из которых является эволюционная теория Ч. Дарвина, сделавшего большое количество актуальных выводов.

Кроме того, конвергенцию определяют как схождение признаков неблизкородственных групп или приобретение ими сходного строения в результате длительного нахождения в похожих условиях и однонаправленного действия естественного отбора. Если органы выполняют одну и ту же функцию, то они могут приобрести сходное строение, но конвергентное сходство практически не имеет глубокого характера.

Основными причинами конвергентной эволюции называют сходство условий обитания организмов. Следствием конвергентной эволюции является определенная степень сходства, которая основывается не на родстве организмов, а на наличии у них одинакового набора признаков, закрепленных генетически.

Наиболее классическим случаем конвергентной эволюции является формирование схожих форм тела у хищных акул, зубатых акул, ихтиозавров.

Плавающие рептилии и современные млекопитающие также развивались по принципу конвергентной эволюции. Это можно доказать тем фактом, что передние конечности млекопитающих видоизменились в плавники, а задние приобрели вид хвоста или хвостового плавника.

Также конвергенцию определяют как систему формирования у неродственных или филогенетически далеких друг от друга организмов органов или структур органов (признаков), которые выполняют сходную функцию.

Механизмы конвергенции

Конвергенция отличается от параллелизма следующими признаками:

Готовые работы на аналогичную тему

Классическим примером конвергенции является сходство организмов водной среды обитания. Но конвергентное сходство также может быть характерно и для представителей растительного мира.

Если говорить о примерах конвергенции между представителями различных классов, можно выделить следующее:

Считается, что конвергентная эволюция формируется за счет мутаций в неродственных генах или за счет наличия мутационных процессов в ортологичных генах. Данная тенденция находит большое количество подтверждений. Это происходит потому, что весьма трудно представить случайное идентичное изменение в конкретных генах, когда их количество исчисляется сотнями тысяч. Генетики изучают конвергенцию с точки зрения сосредоточения на поиске альтернативных механизмов построения одних и тех же признаков.

Для того, чтобы понять природу конвергентной эволюции, генетики обратились к сложному комплексному признаку, который имеется у различных групп организмов, а именно – к эхолокации. Полученные данные используются как в теоретической, так и практической биологии.

Эхолокация – это способ, при помощи которого положение объекта определяется по времени задержки возвращений отражённой волны.

Если волны являются звуковыми, то это звуколокация. Этот признак имеется у летучих мышей, дельфинов, у некоторых насекомых. Становится совершенно очевидно, что летучие мыши и дельфины – не слишком близкие родственники, что подтверждает наличие конвергентной эволюции.

Актуальным примером конвергентной эволюции можно признать наличие изолированных на африканском континенте сумчатых млекопитающих, которые процветали в течение весьма длительного времени. С других частей света они исчезли, поскольку не смогли конкурировать с плацентарными млекопитающими.

Австралия обладает весьма привлекательными условиями для эволюционного процесса и на этой территории появилось большое количество сумчатых, которые заполнили собственные экологические ниши. Сходство внешнего вида между различными сумчатыми и плацентарными млекопитающими весьма очевидно. В Австралии есть свой волк — тасманский дьявол; есть свои «коты» и «мыши». Есть «муравьеды» и «ленивцы». Летающий фаланджер сравним с летающими белками. А вомбат — с обыкновенными свиньями.

Безусловно, сумчатые и плацентарные млекопитающие имеют общую родословную в не слишком отдаленном прошлом. Однако конвергентная эволюция чаще касается совершенно не связанных между собой существ. Насекомые и птицы, согласно эволюционному развитию, находятся на совершенно независимом расстоянии друг от друга, но конвергентных признаков у них достаточно много. К ним относят:

Еще одним актуальным и ярким примером конвергентной эволюции можно назвать схожесть между клювом утки (птицы) или клювом утконоса, которого относят к классу млекопитающих. Оба организма питаются, просеивая грязь, что требует наличия сплюснутой морды. Поэтому головы данных существ схожи по внешнему виду.

Таким образом, наличие конвергентной эволюции является совершенно очевидным фактом. Ее исследование позволяет сделать конкретные выводы о развитии той или иной группы живых организмов.

Конвергентная морфология как следствие конвергенции генов

Рис. 1. Большой подковонос (слева) и афалина — главные герои статьи в Nature, их объединяет способность к эхолокации, и, как выяснилось, сходные гены, обслуживающие эхолокацию. Фотографии с сайтов www.kto-takoy.ru и www.mooreadolphin.com

На примере сравнения геномных последовательностей дельфинов и летучих мышей — млекопитающих, способных к эхолокации, — европейские ученые выяснили генетические пути конвергентной эволюции. Конвергенция, то есть возникновение сходных признаков у неродственных организмов, считалась результатом эволюции разных наборов генов: слишком уж ничтожной кажется вероятность появления сходных мутаций в сходных генах. Но, как выяснилось, эхолокация — сложный приспособительный признак — у дельфинов и летучих мышей возникла как раз за счет сходных мутаций в сходных генах. Это меняет наши представления о генетической сущности конвергенции, а также показывает, что к результатам применения молекулярных методов для филогенетических реконструкций следует относиться отсторожно.

Конвергентная эволюция — это появление сходных признаков у неродственных групп организмов. Конвергентные признаки, как считается, формируются в сходных обстановках и служат для выполнения аналогичных функций: роющие конечности для норных обитателей, крылья для летунов, слепота у погруженных во тьму обитателей, живорождение у особенно заботливых родителей и т. д. Конвергентые признаки серьезно осложняют и без того нелегкую жизнь эволюциониста, потому что в каждом конкретном случае приходится решать, является ли сходство указанием на общее происхождение, или на общие адаптивные нужды, или на то и другое вместе.

Предполагается, что конвергентные признаки формируются за счет мутаций в неродственных (неортологичных) генах или же за счет разных мутаций в ортологичных генах. И тому имеется много подтверждений (см.: Обоняние у насекомых и млекопитающих основано на разных молекулярных механизмах, «Элементы», 26.01.2006, и Прочтен геном селагинеллы — представителя плаунов, «Элементы», 13.05.2011). Действительно, трудно вообразить случайное идентичное изменение в идентичных генах, когда этих генов и нуклеотидов сотни тысяч. В основном усилия генетиков в отношении конвергенции — этого обманного трюка природы — сосредоточены на поиске альтернативных механизмов для построения одного и того же признака.

Но возможна и другая установка: не так много существует реализуемых путей для построения признака, особенно если признак сложный. Да, возможных путей много, а допустимых и совместимых с жизнью — нет (см.: Пути эволюции предопределены на молекулярном уровне, «Элементы», 12.04.2006). Именно так рассуждали генетики из нескольких европейских институтов (Лондонского университета (Англия), Туринского университета (Италия) и Европейского отделения BGI в Копенгагене (Дания)), собравшиеся сообща решать ключевой вопрос конвергентной эволюции: «В разных генах и разными путями или в сходных генах сходными путями?».

Генетики обратились к эхолокации — сложному комплексному признаку, имеющемуся у разных неродственных животных: у летучих мышей и дельфинов (эхолокация есть еще и у насекомых, но здесь они не принимались в расчет). Ясно, что летучие мыши и дельфины — не слишком близкие родственники. Да и летучие мыши, способные к эхолокации, перемешаны по родословному дереву с собратьями, не обладающими эхолокацией. Решено было сравнить генетическую базу этого сложного признака у летучих мышей и дельфинов афалин в надежде выявить генетические маршруты его формирования. Одинаковые они или разные? Для контроля имелись данные о геномах летучих мышей, не способных к эхолокации, а также геномы других млекопитающих, более родственных дельфинам, чем летучие мыши.

Для этой задачи было выявлено 2326 ортологичных кодирующих генов у 21 вида млекопитающих. Из этих видов 5 овладели эхолокацией: афалина и 4 вида летучих мышей. Летучие мыши в этом наборе распределены на две неродственные клады. Два вида принадлежат подотряду Yinpterochiroptera; в этот подотряд включаются, судя по реконструированному молекулярному дереву рукокрылых, виды, способные и не способные к эхолокации. Два других эхолокаторных вида относятся к подотряду Yangochiroptera.

Рис. 2. Построенное на основе молекулярного сходства родословное дерево геномов 21 млекопитающего, которые использовались в работе. Схема из обсуждаемой статьи в Nature

Предположим, мы построим разные филогенетические деревья (см. схемы на рис. 2 и 3), основываясь на разных гипотезах о происхождении эхолокации. Одно дерево будет отражать общее молекулярное сходство — это принятый подход. Другое заставит соединиться в одну монофилетическую кладу всех летучих мышей-эхолокаторов, разведя их с неспособными к эхолокации собратьями и, естественно, с дельфинами. Третье дерево объединит вообще всех животных эхолокаторов — и летучих мышей, и дельфинов, отделив их от других неэхолокаторов. Какими бы абсурдными ни казались нам два последних дерева, мы можем их анализировать теми же способами, что и те деревья, которые нам кажутся приемлемыми. Более того, в ходе обсчета отдельных последовательностей конкретных генов окажется, что эти нелепые деревья очень даже неплохи. Выявив набор таких генов, можно будет с уверенностью заключить, что в этих сайтах работала конвергентная эволюция. Именно так и рассуждали генетики, взявшись за обсчеты сходства 2326 ортологичных кодирующих генов.

Рис. 3. Искусственные схемы родства видов, обладающих эхолокацией. Сверху летучие мыши-эхолокаторы объединены в одну группу, которой противопоставлены виды, не обладающим эхолокацией, а дельфины с другими млекопитающими выделены в отдельную линию. Снизу в единую линию объединены виды с эхолокацией (летучие мыши и дельфины), а остальные виды млекопитающих составляют сестринскую кладу. Схемы из обсуждаемой статьи в Nature

Каждый из ортологичных генов сравнивали с каждым и для каждого оценивали, какая из филогенетических схем ему больше подходит, то есть для какого дерева генетическое сходство окажется большим. Нашлось множество локусов у пяти эхолокаторных видов, для которых больше подходят «абсурдные» филогенетические деревья (824 локуса для второго дерева и 392 для третьего). Иными словами, именно с этими локусами и работала конвергентная эволюция.

Наиболее четко эти признаки проявились в генах, связанных со слухом или глухотой. Например, конвергенция затронула гены, ответственные за формирование улитки, а также те, что кодируют развитие волосковых клеток внутреннего уха. Также четкий статистический сигнал конвергентной эволюции обнаружен и в генах, так или иначе связанных со зрением. Вряд ли это должно удивлять: и дельфины, и летучие мыши приспособлены к низкому освещению. Поэтому и молекулярные, и регуляторные системы зрительного восприятия подстраивались соответственно. При этом функции многих генов с четким конвергентным сигналом остаются неизвестными.

Важной частью работы явилась проверка действия отбора у «конвергентных» генов: была ли конвергенция нейтральной или сформировалась в результате движущего отбора. Этот вопрос решался классическим способом — путем сравнения числа синонимичных и несинонимичных замен (см. Темп нуклеотидных замен). Выяснилось, что число несинонимичных замен превышало число синонимичных; следовательно, в случае эхолокации мы имеем дело не с нейтральным дрейфом, а с движущим отбором, поддерживающим формирование адаптивных признаков.

Данное исследование важно отметить по двум причинам. Во-первых, прочтение полных геномов стало рутинным и, по-видимому, недорогим предприятием. О том, что авторы данной работы прочли и расшифровали геномы четырех видов летучих мышей, используя аппаратуру и новейшие технологии компании Illumina, сообщается вскользь в методической части работы. Авторы прекрасно понимали, что прошло время восторгов по поводу самой возможности прочтения геномных последовательнстей и даже высокой точности их расшифровки. Настало время результатов, которые в перспективе маячили за этими восторгами.

Вторая причина относится больше к биологической методологии, а именно к методикам филогении. Век господства морфологической систематики сменился эпохой молекулярной филогенетики. Если раньше родословные деревья реконструировались на основе морфологического сходства и различия и/или на основе морфологических гомологий, то теперь принято ориентироваться на количество сходства между аминокислотными или нуклеотидными последовательностями. Выбор в пользу молекулярной филогенетики был сделан не в последнюю очередь из-за трудностей различения конвергенций и общего происхождения.

В молекулярной филогенетике внешнее конвергентное сходство, как считалось, не имеет большого значения, так как генетические изменения для достижения одного и того же морфологического результата всегда разные. Поэтому молекулярная филогенетика могла не сильно беспокоиться, что вместо родства выявится экологическая общность.

Но, как сейчас выясняется, это не так. Будь наш генетик не слишком удачлив и возьми он для построения своего родословного древа эхолокации те самые 824 сходных локуса или, того хуже, 390 локусов, сходных для нашего третьего дерева, то получил бы абсурдные филогенезы. И имел бы полное право отстаивать их, ссылаясь на хороший и надежный статистический сигнал! Примерно так же, как если бы морфолог отстаивал общность происхождения дельфинов и летучих мышей, апеллируя к удивительной эхолокации. А это как раз то, от чего пытались уйти молекулярные филогенетики, но только хуже, потому что спорить со статистикой не каждый решится. Так что эта работа лишний раз показывает, что у каждого метода есть свои ограничения и свой диапазон применимости. Молекулярной филогенетике еще предстоит его определить.

Источник: Joe Parker, Georgia Tsagkogeorga, James A. Cotton, Yuan Liu, Paolo Provero, Elia Stupka, Stephen J. Rossiter. Genome-wide signatures of convergent evolution in echolocating mammals // Nature. 502. P. 228–231. Doi:10.1038/nature12511.