что такое конструктивный стиль в одежде

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Трансляции

—Статистика

Конструктивизм в одежде советского государства

Удивтельное время- один из ведущих модельеров по прежнему Надежда Ламанова, одевавшая еще царскую фамилию. А рядом уже конструктивизм с его иногда просто безумными конструкциями, девушки в красных косынках, и отечественные дамочки-бабочки на манер европейских флэпперов. Уже начинаются первые ударные пятилетки, и еще не исчех дух чарльстона. Об этом и поговорим.

Кстати, отличная статья о Надежде Ламановой по ссылке

http://dudevant.livejournal.com/22695.html

В 1919г. при художественно-производственном подотделе ИЗО Наркомпроса создаются «Мастерские современного костюма», которые возглавила Н.П.Ламанова (руководила их работой Б 1919—1925 гг.).

Она разработала программу моделирования костюма в новых условиях. На первой Всероссийской конференции по художественной промышленности в августе 1919 г. она говорила: «Искусство должно проникнуть во все области жизненного обихода, развивая художественный вкус и чутье в массах. Художники должны в области одежды взять инициативу в свои руки, работая над созданием из простых материалов простейших, но красивых форм одежды, подходящих к новому укладу трудовой жизни».

В 1919г. были учреждены Центральный институт швейной промышленности и Учебные художественно-промышленные мастерские костюма.

Их задачами были централизация швейного производства, проведение научных исследований в области организации производства и подготовки кадров, «установление гигиенических и художественных форм одежды».

Особенно важной казалась задача создания нового рабочего костюма с учетом всех требований производства и гигиены.

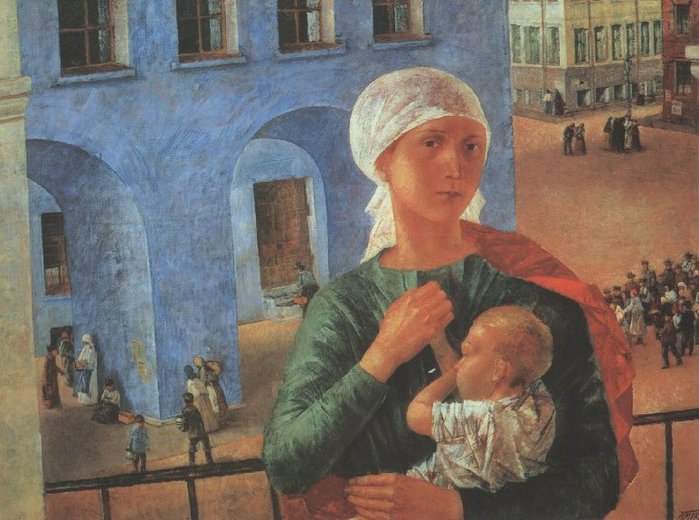

Фактически гимн эпохи- Петров-Водкин. «1918 год в Петрограде» («Петроградская мадонна»),

Игорь Грабарь. Картины- Васильки. Флора.

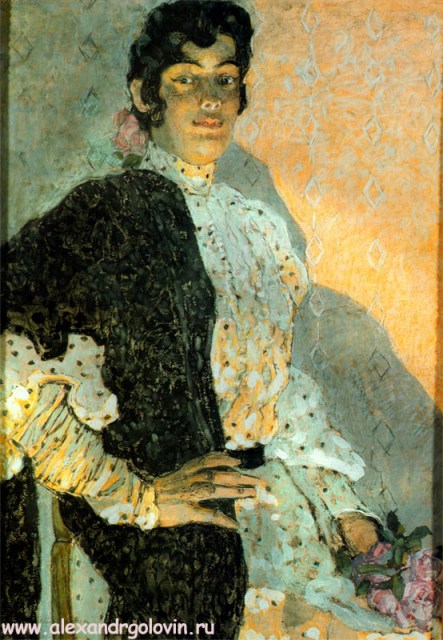

Александр Головин. Два женских портрета

В своих записках, статьях, докладах на конференциях Н. П.Ламанова излагала свое видение будущего советского моделирования, работая над его теоретической программой.

К моменту Октябрьской революции в России изготовлением одежды занимались в основном кустарные мастерские с низким техническим уровнем производства и портновские мастерские, где преобладал ручной труд.

Во время Первой мировой и гражданской войн большинство предприятий и мастерских работало на нужды фронта. После революции перед новыми органами власти встала задача организации централизованного производства. В середине 1918г. для национализации и централизации швейного производства был создан Отдел готового платья и белья при Центротекстиле.

В апреле 1919г. этот отдел выделился в Центральный комитет швейной промышленности (Центрошвей) при ВСНХ, позднее «Главодежду».

Первым крупным заказом, который швейные предприятия выполнили во время гражданской войны, было изготовление новой военной формы для Красной Армии.

Командующий Первой конной армией Семен Будённый, командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе и член РВС Первой конной армии Климент Ворошилов. 1920.

Конструктивисты предложили беспредметный орнамент для набивных тканей.

Внедрение в быт тканей с новыми рисунками было одним из направлений организации социалистического быта. В 1924 г. Л.Попова и В.Степанова на Первой ситценабивной фабрике разрабатывали образцы тканей, которые были запущены в производство и поступили в продажу.

Летом 1924г. конструктивистские ткани носила вся Москва: рисунки конструктивистов были, в сущности, первой советской модой.

Попова и Степанова проектировали рисунки с советской символикой, но наиболее интересными были ткани с рисунками из простых геометрических форм.

Конструктивисты заимствовали из «беспредметной» живописи тщательный анализ пропорциональных и пространственных соотношений, ритмические построения, динамические, оптические и пространственные эффекты, сдвиги и смещения форм, сочетание плоскостных и объемных элементов, что позволило предложить новаторские решения.

От супрематических тканей проекты конструктивистов отличало наличие четко организованной структуры.

Необычной чертой этих тканей являлась пространственность — наличие нескольких пространственных планов.

При проектировании рисунков для тканей конструктивисты использовали методы программированного формообразования, используя в качестве мотивов простейшие геометрические формы.

Такой подход к проектированию, предложенный конструктивистами еще в начале 1920-х гг., позволяет широко использовать компьютер при создании орнаментальных композиций. Графические редакторы основаны на принципе комбинаторики.

В этом контексте наследие конструктивистов для современного дизайна одежды трудно переоценить.

Не меньшее значение для будущего имело их отношение к эскизу.

Модели и ткани Степановой

При традиционном методе работы идея костюма обычно рождалась у модельера непосредственно при работе с тканью, пластические особенности материала подсказывали новые формы.

У конструктивистов все было иначе: эскиз был воплощением самого процесса творческого поиска, а не зарисовкой готовой модели.

Графический метод формообразования предполагает, что поиск новых форм преобразовывается в проектирование на плоскости графических форм, обозначающих реальные объемы. Именно конструктивисты открыли новый взгляд на эскиз костюма — как концентрированное выражение пластической идеи, знак новой формы.

Этому соответствовала и графическая подача: упрощение, освобождение от несущественных деталей во имя большей выразительности, обострение существенных черт формы. Впоследствии такой способ работы широко распространился и среди кутюрье, когда эскиз-идея новой формы предваряет создание вещи в материале: так работали К.Диор и И.Сен-Лоран, П.Карден и Л.Феро.

Поисковый эскиз стал необходимым инструментом в работе стилистов.

Ориентация на связь проектирования с производством была важной составляющей концепции конструктивизма.

В. Степанова и Л. Попова в 1923 г. составили подробную программу участия художника-конструктора в производственном процессе для Первой ситценабивной фабрики.

В этой программе определялось центральное место художника в процессе создания новой веши — от планирования и разработки перспективных образцов до рекламы и оформления витрин.

Эти идеи вошли в программу курса художественной композиции для текстильного факультета ВХУТЕМАСа, разработанную В.Степановой в 1924 г.

Особая тема — декор в костюме конструктивистов. Если господствовавший тогда на Западе стиль «ар деко» был ориентирован на украшение вещи, то функционализм декларировал отказ от декора в традиционном понимании.

Ле Корбюзье настаивал, например, на том, что современная бытовая вещь вообще не терпит никакого орнамента и прикладной декоративной отделки.

В. Степанова утверждала, что вся декоративная и украшающая сторона одежды ныне функционально неоправданна.

У конструктивистов декоративное оформление было связано с конструкцией одежды.

Традиционный накладной декор они заменили декором-конструкцией: декоративную роль стали играть подчеркнутые конструктивные линии, швы, детали контрастного цвета, канты, застежки, карманы.

Примеры рабочей одежды 20-х годов. Дамский парикмахер

Михаил Ларионов. «Дамский парикмахер»

Mikhail Larionov. A Girl at the Hairdresser’s. 1920s

Этот принцип конструктивного декора был заимствован из народного костюма. Конструктивисты применяли и накладной декор, если он был функционально обоснован. Например, в спортодежде

В.Степанова использовала аппликации и эмблемы, чтобы можно было отличить членов разных команд. А.Родченко, проектируя форменную одежду для продавцов Моссельпрома, как часть фирменного стиля предусмотрел применение надписей на блузах.

Можно выделить основные особенности прозодежды: функциональность и целесообразность (конструктивисты проектировали костюмы, оформляющие различные функции: прозодежду грузчика (Г. Миллер), прозодежду углекопа (Г. Клуцис), спортодежду (В.Степанова), прозодежду инженера-конструктора (А. Родченко)); «техничный» рационализм костюма (открыто демонстрировались конструктивные и функциональные детали, которые заменяли накладной декор); костюм должен был подчеркивать движение человека.

Чернышов, «Городская мороженщица», 1928 год

Конструктивистский костюм был открытой структурой в отличие от ансамбля, который господствовал в официальной моде.

Зависимости формы костюма от пластических особенностей материала особое внимание уделяла А.Экстер: «Беря ткань для создания той или другой формы, необходимо считаться с ее плотностью, весом, упругостью, шириной и цветом.

Из простой грубо обработанной шерсти диктуется форма, заключенная в прямоугольник или сконструированная на прямых углах без лишнего дополнительного вертикального ритма складок.

Мягкие широкие ткани (шерсть, шелк) позволяют сделать более сложный и разнообразный силуэт одежды. Упругие ткани допускают возможность сделать одежду для движения (танец) и вырабатывать более сложные формы (круг, многогранник)».

1926

В основе кроя костюма лежали простейшие геометрические формы.

А.Экстер, например, предлагала: «Костюм широкого потребления должен состоять из таких простейших геометрических форм, как прямоугольник, квадрат; ритм цвета, вложенный в них, вполне разнообразит содержание формы».

Крой моделей конструктивистов представлял собой, как правило, сочетание прямоугольных и трапециевидных деталей разного цвета. Такая простота конструкции была не только проявлением обшей для 1920-х гг. абсолютизации геометрических форм, но и предполагала изготовление одежды промышленным способом.

Таким образом, одним из направлений в советском дизайне 1920-х гг. стала разработка функциональной рабочей одежды. Всю одежду конструктивисты поделили на две группы: прозодежду, т.е. одежду для работы, различающуюся в зависимости от вида работы, и спецодежду, предназначенную для работы в особых условиях.

В. Степанова писала: «Особое место в прозодежде имеет спецодежда, имеющая более специфические требования и некоторую аппаратную часть в костюме, таковы костюмы — хирурга, пилота, рабочих на кислотной фабрике, пожарного, костюм для полярных экспедиций».

В. Степанова выделяла как особый тип костюма спортодежду, поскольку считала ее новым видом наиболее массовой одежды для отдыха. Проектированием вещей повседневного быта, в том числе одежды, предназначенной для массового производства, занимался и Владимир Татлин.

Владимир Татлин. Антонида. Два эскиза одежды

Он разрабатывал образцы повседневной одежды — «нормаль-одежды», стараясь усовершенствовать традиционные вещи — пальто, куртки, брюки и т.п.

Его модели в отличие от многих проектов «московских конструктивистов» были удобны, тщательно продуманы и вполне подходили для реальной жизни, так как Татлин руководствовался лозунгом «Ни к новому, ни к старому, а к нужному».

Практически идея прозодежды была реализована на театральной сцене в качестве прозодежды актера, предложенной Л. Поповой в спектакле Театра им. Мейерхольда «Великодушный рогоносец» (апрель 1921г.), а также костюмов для других спектаклей этого театра — проекты

В. Степановой для спектакля «Смерть Тарелкина» (ноябрь 1922г.), образцы нового бытового костюма А.Родченко для спектаклей «Клоп» и «Инга» (1929г.).

Работы Варвары Степановой и Александра Родченко. Конструктивизм

Фотоработы Родченко

Театр им. Мейерхольда явился своеобразным посредником в реализации идей «производственного искусства» в жизни. «Прозодежда актера» предназначалась для репетиций и демонстрации упражнений по биомеханике студентами Государственных высших театральных мастерских в рамках курса «Вещественный элемент спектакля».

Л.Попова писала о назначении прозодежды актера: «Костюм предназначался для каждодневной и обыденной жизни и работы актера, и поэтому необходимо было сделать его утилитарным и для этой цели заменяющим всякую другую одежду, так необходимо было ему дать, например, верхнее пальто и т.п. Всего костюм рассчитан на 7 — 8 видов или типов работы».

Первыми, кто назвал себя конструктивистами, были Алексей Ган, Александр Родченко и Варвара Степанова, образовавшие 13 декабря 1920г. «Первую рабочую группу конструктивистов» в Московском институте художественной культуры (ИНХУКе), где происходила разработка творческой концепции конструктивизма.

Естественно, что в круг их интересов входил и костюм. Конструктивисты проектировали «новую форму» для трудящихся, заменяющую «всякую другую одежду». Если Ле Корбюзье провозгласил дом «машиной для жилья», то конструктивисты полагали, что костюм в новых социальных условиях должен стать своеобразным профессиональным инструментом и выдвинули идею «прозодежды».

Самая известная фотомодель 20-х годов- Лиля Брик. Фотограф- А.Родченко

А.Экстер писала: «Вопрос о новой форме одежды стоит на очереди дня. И так как в подавляющем большинстве у нас преобладает трудовой элемент, одежда должна быть приспособлена для трудящихся и для того вида работы, которая в ней производится».

В. Степанова в своем докладе, сделанном в ИНХУКе, изложила новые принципы функционального подхода к проектированию одежды: «В костюме, конструируемом как костюм сегодняшнего дня, выдвигается основной принцип: удобство и целесообразность.

Нет костюма вообще, а есть костюм для какой-нибудь производственной функции. Путь оформления костюма — от задания к его материальному оформлению, от функций, которые должен выполнить костюм как прозодежда, как платье рабочего — к системе его покроя».

Конструктивисты считали моду буржуазным явлением и с революционным максимализмом отрицали преемственность форм костюма.

Функционализм в Советской России существовал как конструктивизм.

Социальная направленность проектов конструктивистов была основным их отличием от западного функционализма, занятого специфически художественными проблемами.

Русские футуристы, из рядов которых и вышли многие будущие конструктивисты, оказались внутренне готовы принять Октябрьский переворот 1917г. — политическая левизна была воспринята представителями художественного авангарда как явление, родственное по духу.

Журнал 1928года

Революция усилила присущее искусству авангарда деятельно-конструктивное отношение к жизни, что выразилось в участии многих его представителей в строительстве «новой социалистической культуры».

Октябрьская революция многим тогда казалась началом новой эры — эры «сознательного строительства», поэтому искусство должно было заимствовать у техники «точные» методы и научный подход к проектированию.

Осуществить грандиозные планы строительства нового мира было невозможно без связи искусства и промышленности. В 1920г. научный сотрудник Московского Пролеткульта Б. И. Арватов выдвинул концепцию «производственного искусства», которая стала идеологической базой русского конструктивизма.

Искусство в новых социальных условиях должно превратиться в особый вид производства, вторгающегося в саму жизнь и меняющего ее, приближая «светлое будущее».

Пролетарий должен стать художником и производителем одновременно — «конструктором вещей потребления», а подневольный труд превратиться в новый вид творчества.

Как Ламанова, Родченко и другие конструктивисты изменили мировую моду?

Подписаться:

Поделиться:

В Шереметевском дворце открывается выставка «Мода — народу! От конструктивизма к дизайну» с 40 реконструкциями костюмов по эскизам и фотографиям Александра Родченко, Надежды Ламановой, Варвары Степановой, Любови Поповой, Сергея Эйзенштейна и Александра Веснина. Куратор ретроспективы Наталия Козлова рассказала об авторах и истории главных арт-объектов.

Реконструкции костюмов Н.П. Ламановой слева-направо: костюм из коллекции, получивший в Париже Гран При (1925 год, автор Г. Райхман, Москва), платье В. Мухиной (1925-1926 гг., авторы: Е. Шипилова, Москва и С. Гнатуш-Демчук, Калининград), платье по эскизу В. Мухиной и Н.П. Ламановой в альбоме «Искусство в быту» (1925 год, автор Т. Нагорских, Москва)

Костюмы Н.П. Ламановой на Лиле Брик и ее сестре Эльзе Триоле, фото: А. Родченко

Надежда Ламанова

Надежда Петровна Ламанова — главная героиня русской моды первой половины ХХ века. Не потому, что в 1904 году она получила высшее звание «Поставщица Двора Ея Императорского Величества». Не потому, что вдохновляла французского гения моды Поля Пуаре. И даже не потому, что провела рядом со Станиславским несколько десятилетий, и он называл ее «нашей драгоценной, незаменимой, гениальной, Шаляпиным в своем деле».

Сонм русских княжон, великих актрис, меценатов, писателей, художников, режиссеров окружал ее, как ореол величия. Вот имена лишь некоторых из них: Императрица Александра Федоровна, ее сестра Великая Княгиня Елизавета Федоровна, Княгиня Зинаида Юсупова, балерина Мария Кшесинская, актриса Любовь Орлова, художник Валентин Серов, писатель Максим Горький, поэт Владимир Маяковский, режиссер Сергей Эйзенштейн. Однако это была всего лишь прелюдия к «гениальности». Великая, избалованная славой и клиентами барыня после Октябрьской революции не покинула Россию. В 56 лет, лишенная возведенного с таким трудом Дома и дела всей своей жизни, она все же осталась в разрушенной стране.

1925 год стал триумфальным для первого советского модельера и ее подруг: Веры Мухиной, Евгении Прибыльской, Надежды Макаровой. Они получили в Париже на Всемирной выставке Art Deco самый почетный приз — Гран При с формулировкой «За национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением». В этом же году появился альбом «Искусство в быту», для которого Ламанова и Мухина вместе с известными художниками построили на принципах «конструктивизма» простой, рациональный быт народа, начиная от игрушки и стула, заканчивая платьем. А в 1928 году, когда Надежде было 67 лет, она создала гениальную теорию промышленного моделирования, ставшей переворотом в искусстве костюма. Краткие тезисы Ламановой актуальны и сегодня, причем не только в моделировании костюма, но и в любом виде дизайна.

Александр Родченко в производственном костюме «конструктивиста», 1923 год, фото: М. Кауфман

Александр Родченко

Александра Родченко называют «главным инженером конструктивизма», пионером советской фотографии, новатором в оформлении книг, изобретателем шрифтов и даже «пророком современной рекламы». Он заменил все живописные формы линиями и точками и утвердил ценность геометрической структуры как основы конструирования. С первых дней революции он посвятил жизнь проектированию нового индустриального искусства, которое сегодня называют «дизайн».

В 20-х он придумал для себя костюм инженера-конструктора с множеством карманов для инструментов, «прозодежду», в которой ходил на занятия со студентами во ВХУТЕМАС. На снимке, сделанном Борисом Кауфманом, Родченко с удовольствием демонстрирует результат работы жены Варвары Степановой: семейная пара была сторонницей конструирования вещей удобных, ясных по внешнему виду, рассчитанных на массовое производство. Они были изобретателями новой одежды, проектировали не аристократический салон, а рабочий клуб, не вечернее платье, а функциональный костюм, складные стулья и даже стол-трансформер, на котором можно чертить, обедать, и, превратив в диван, спать.

Реконструкция костюма В. Степановой, Е. Хардина (Москва), фото: Д.Бабушкин

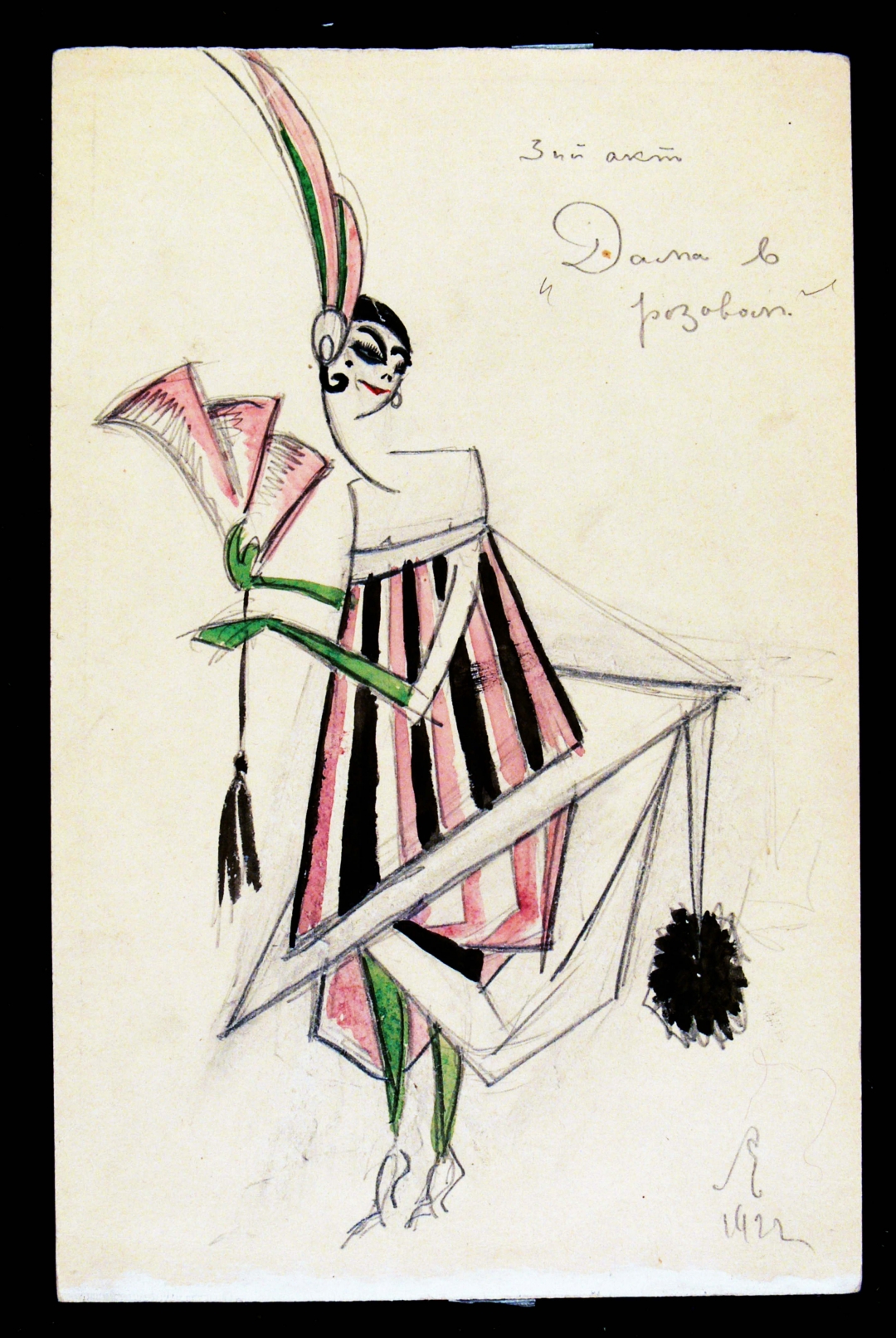

В. Степанова. Костюм «Расплюев» к спектаклю «Смерть Тарелкина» А. Сухово-Кобылина, 1922 год

Варвара Степанова

Варвара Степанова познакомилась с Александром Родченко в 1913 году в Казанском художественном училище. И с тех пор семейная и творческая жизни объединили их навеки. Степанова была прекрасным менеджером для своего мужа и умела пробивать его творческие эксперименты «сквозь тернии к звездам». Но не только — она и сама была неординарным художником.

Примером служит ее блестящая работа в театре с Меерхольдом в 1922 году. Декорации и костюмы «Полутатаринов», «Тарелкин», «Расплюев» к спектаклю «Смерть Тарелкина» Александра Сухово-Кобылина восхитили московскую публику и поразили парижан на выставке «Ар Деко». Степанова рисовала не изысканные туалеты, а искала геометрический силуэт, в котором максимально открыты все технические конструктивные детали одежды: карманы, застежки, пояса. Эта была проба пера, мечта о новой моде, созданной для народа, — в Европе о демократичной одежде тогда никто и не мыслил. Кроме того, она разработала теорию изготовления прозодежды для разных профессий, думая об удобстве и эргономике костюма и предвосхитив особое направление в легкой промышленности, теперь связанное с производством спецэкипировки.

Эскиз для ткани Л. Поповой. Бумага, гуашь, тушь, 1923–1924 годы. Государственный историко архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно»

Ткани

В 1924 году в газете «Правда» появилась статья П. Викторова, химика-технолога Первой ситценабивной фабрики в Москве. Он сетовал, что ткани выпускаются по старым дореволюционным рисункам. Две художницы — Варвара Степанова и Любовь Попова — предложили фабрике свои услуги. Они хотели не только рисовать эскизы для набивных тканей, но и оформлять магазины, сотрудничать с модными журналами, а также наблюдать за ходом производства тканей — небывалая смелость для той эпохи.

Подруги вычерчивали и работали циркулем и линейкой: ситец, фланель, бязь и эпозж с геометрическим рисунком бойко раскупались как в Москве, так и в провинции. В рисунках Степановой виделись увеличенные во много раз молекулы или кристаллы, а Попова отстаивала ценность простоты, минимализма и рациональности через использование белого или цветного фона как подкладки для нанесения строго ритмического рисунка. Такой подход был отмечен на выставке «Ар Деко» в 1925-м, а позже эскизы художниц фланкировали вход в экспозицию СССР в Гран-Пале.

Реконструкция костюма «Дама в розовом» авторства О. Пономаревой, руководитель: С. Васильев, фото: И. Щелкуновой

С. Эйзенштейн. Эскиз женского костюма «Дама в розовом». Картон, графитный карандаш, акварель. Москва, 1922 год

Театр

Режиссер Всеволод Мейерхольд, работавший с Сергеем Эйзенштейном, Александром Весниным и Александром Родченко, видел задачу театра в прямом воздействии на зрителя, «овладении» им, вовлечении в спектакль. Такой театр перенял традиции русских «ярмарочных театров», встал в ряд с политическим плакатом и митингом, «утверждал единый фронт борьбы за новый мир». Режиссер объяснял выбранное кредо так: «Мы хотели заложить основание для нового вида театрального действия, не требующего ни иллюзорных декораций, ни сложного реквизита, обходящегося простейшими подручными предметами и переходящего из зрелища, разыгрываемого специалистами, в свободную игру трудящихся во время отдыха».

Началом конструктивистской моды в театре Мейерхольда стали две «мобильные театральные постановки». Это спектакли 1922 года, оформленные Любовью Поповой («Великодушный Рогоносец») и Варварой Степановой («Смерть Тарелкина»), где вместо декораций были разработаны кинетические установки, а костюмы подчеркивали движения актеров и создавали сценический образ за счет движения всей фигуры. Художницы воплотили идею биомеханики Мейерхольда, которая была главным принципом работы с актерами в спектаклях — энергетика жеста и согласованность движений всех актеров из мизансцены. Контрастные сочетания цвета и материала помогали зрительно усилить каждый элемент этой динамики. Художницы первыми применили открытые швы с крупными стежками, а костюмы Степановой и вовсе стали предвестниками оптической геометрической моды французских модельеров Анри Куррежа и Пьера Кардена в 1960-х.

А. Петрицкий. Эскиз костюмов для спектакля «Футболист», В. Оранский, 1929 год

Спорт

1920-е годы создали неповторимый и узнаваемый стиль спортивной одежды — яркие, удобные, вызывающие резкие по геометрической графике костюмы должны были настраивать человека на активные и точные движения, участвуя в соревнованиях вместе со спортсменами. В то время было много спектаклей на тему спорта, и в них художники-конструктивисты воплощали в жизнь мечты о новом гармонично развитом человеке. Айзенберг, Эрдман, Бруни и даже Ламанова с Мухиной искали новые формы одежды для спорта, а Анатолий Петрицкий создал прекрасные эскизы костюмов для спектакля Виктора Оранского «Футболист».

Александр Родченко в эти же годы запечатлел для будущих поколений дух молодой страны, показал нам массовость парадов на Красной площади, их жизнеутверждающую силу. Превращение спорта в массовое действо мы видим также на фотографиях спортивных парадов 1930-х годов и у других фотографов — Кубеева, Иванова, Локтева.

А. Родченко. Плакат «Ленгиз: книги по всем отраслям знания», 1924 год

Плакат

В молодой стране Советов плакату и агитации уделяли особое внимание. Они должны были решать политические задачи. «Важно то, что никогда прежде столь большое число художников не ставило себя и свое творчество со столь полной самоотдачей и страстью на службу политическому движению, как в ту революционную пору», — писал Петер Невер. Но как только пожар революции затих, понадобилась реклама, способная стимулировать народ на покупки самых простых товаров: пива, галош, мячей и детских сосок.

Сделать рекламу созвучной новым запросам времени, народной и доступной по восприятию, взялись Владимир Маяковский и Александр Родченко: поэт придумывал двустишия, на которые потом рисовались эскизы, а художник первым в мире стал применять фотомонтаж и разработал «рубленый» шрифт, хорошо читаемый на расстоянии. На Международной парижской выставке «Ар Деко» в 1925 году Родченко получил серебряную медаль в разделе «Искусство улицы» — его признали родоначальником советской рекламы. Новатор сделал знаменитую афишу для кинофильма «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна, которая вместе с фильмом покорила мир.

Фото А. Родченко. Лестница. Снято на ступенях Кропоткинской набережной у храма Христа Спасителя, 1929 год

Фотография

В каждом кадре художник воплощал дух времени, одновременно чудом превращая документ эпохи в произведение искусства. Появились последователи, а с ними — объединение фотографов «Октябрь», где Родченко стал одним из руководителей. Новому поколению фотографов он говорил: «Снимайте и снимайте! Фиксируйте человека не одним «синтетическим» портретом, а массой моментальных снимков, сделанных в разное время. Пишите правду. Цените все настоящее и современное».

Текст: Наталия Козлова

Фото: архивы выставки «Мода-народу! От конструктивизма к дизайну»

Выставка открыта с 13 июля по 2 сентября в Шереметевском дворце, на набережной реки Фонтанки, 34

Вход: по билетам