что такое компоновочные решения

Основные принципы компоновочных решений машиностроительных цехов.

Компоновочные планы выполняются для каждого этажа здания и указывают на них основные стены, границы между участками, вспомогательные устройства(насосные, вентиляционные камеры, трансформаторные станции), основные подьемно-транспортные устройства и их трасы, основные грузопотоки, проезды и проходы, ввод железнодорожных путей, границы подвалов тоннелей, стружкоуборочные каналов, антресолей с указанием вертикальных отметок от уровня пола. Компоновка плана выполняют в масштабе 1:200 или 1:400 на основе архитектерно-стоит. части. Основные принципы определения выбора компоновки цеха следующие:

1. Обеспечить прямоточность произв. процесса исключая движ. обратных грузопотоков.

2. Компактность, использование минимальной произв. площади для размещ. Участков и цехов.

3. Исп-не наиболее эффективных и прогрессивных видов транспорта

4. Минимальное число транспортных операций для перемещения изделий в процессе производства.

5. Возможность последующей перепланировки оборудования и расширения производства.

6. Использование рациональных компоновок зданий из унифицированных типовых секций.

54. Уточненные планировки рабочих мест и численности работающих машиностроительных цехов.

После разработки компоновки плана цеха производится уточнение планировки отдельных производственных участков, увязку транспортных систем с транспортными системами участков. На участках уточняют зоны приёма заготовок и зоны отправки готовых деталей и узлов, для этого разрабатывают планировку всего цеха или корпуса и окончательно уточняют маршруты цехового транспорта, уточняют места стыковки конвейеров для уборки стружки участковых и цеховых. Уточняют передачу деталей из участка на участок, расположение кабин мастеров, отделения для изготовления и передачи СОЖ, пункты подачи СОЖ на участки.

На основе общего планирования цеха или корпуса устанавливают общую площадь цеха его подразделения. Уточняют число работающих за счёт определения зон многостаночного обслуживания. Окончательно устанавливают организационную структуру управления цехом, составляют свободную ведомость работающих с указанием должностей, специальностей и разрядов.

55. Особенности компоновки и планировки ГПС.

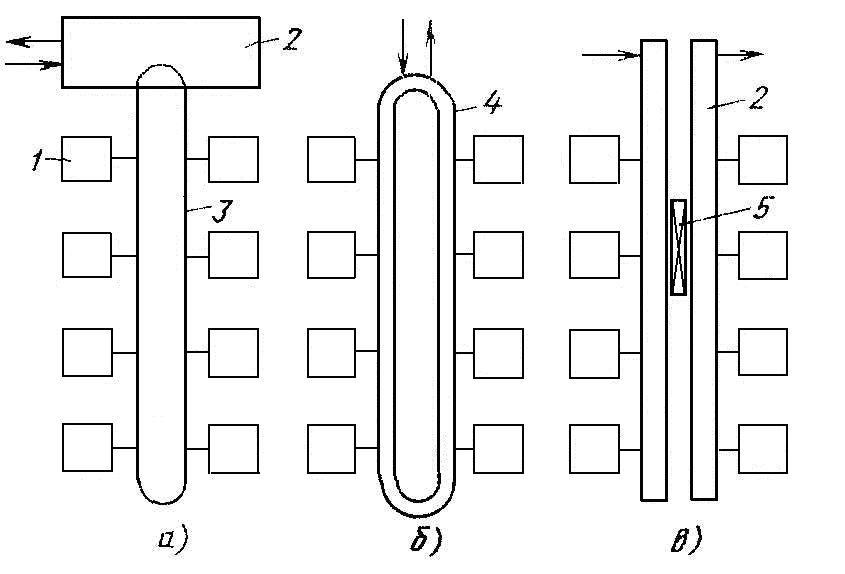

Компоновка с централизованным складом (рис. 1, а). Со склада заготовки в таре или на паллетах передаются к станочным модулям транспортной системой. Заготовки, обработанные на одном станке, передают на следующий станок или возвращают на склад, где они хранятся, пока не освободиться занятый станок. Транспортная система может бать линейного типа или замкнутая. Эта схема очень универсальна, обеспечивает возможность ее наращивания в определенных пределах.

Компоновка со складом-накопителем в составе транспортной сис-мы (рис. 1, б). Роль склада выполняет транспортная система (роликовый конвейер замкнутого типа). Загрузку и выгрузку транспортной системы обычно производят на одном месте. Подобная планировка характерна для ГПС средне- и крупносерийного производства с четко выраженной последовательностью и определенной синхронизацией по времени выполняемых операций. Как реализацию этого принципа можно рассматривать станочные модули на базе многоцелевых станков для изготовления корпусных деталей с многопозиционными накопителями.

Компоновка с перемещением деталей транспортным средством в составе склада (рис. 1, в). В этом случае ГПС непосредственно примыкают к складу, что значительно упрощает доставку заготовок и их автоматическую загрузку. Этот вариант характеризуется простотой загрузки, перемещения и хранения заготовок, но возможности расширения ГПС и замены оборудования при модернизации ограничены. В этом отношении вариант а является предпочтительным.

ГПС, помимо транспортно-складской системы в своем составе имеют и другие системы обеспечения функционирования: системы инструментального обеспечения, автоматического контроля, загрузки заготовок на приспособления-спутники и др. Это оборудование размещают в зоне транспортной системы или автоматизированного склада.

При создании ГПС на основе роботизированных технологических комплексов (РТК) необходимо добиваться такого расположения оборудования, чтобы оно находилось в зоне досягаемости промышленных роботов и одновременно обеспечивалась безопасность операторов, осуществляющих загрузку накопителей, смену инструментов, уборку стружки и т. д.

Перспективными для создания ГПС на основе РТК являются схемы планировок с конвейером-накопителем (рис. 1, б). В этом случае достигается возможность работы с малым тактом, что невозможно при использовании транспортных роботов.

Основные принципы компоновочных решений

(наименование вопроса)

Производственная часть мех. цеха, как правило, представляет собой общий зал без перегородок, разделенный на отдельные участки магистральными продольными и поперечными проездами, обеспечивающими удобное транспортирование грузов и проход рабочих к рабочим местам.

Ширину магистральных проездов выбирают в зависимости от интенсивности движения и применяемых транспортных средств (табл.5.3.).

5.3. Ширина магистральных проездов

| Виды транспортных средств | Грузоподъемность, т | Ширина проезда, м |

| Электрокары | 1,0 | 3,0 |

| 3,0 | 3,5 | |

| 5,0 | 4,0 | |

| Вильчаток и автопогрузчики | 0,5 | 3,5 |

| 1,0 | 4,0 | |

| 3,0 | 5,0 |

На рис.5.2 показана принципиальная компоновочная схема механосборочного цеха, в котором изготовляются узлы и производится общая сборка машин.

|

Рис.5.2. Принципиальная компоновочная схема корпуса:

Контрольные вопросы:

1. Какие факторы влияют на выбор компоновочной схемы производственного здания? Назовите его основные строительные параметры.

2. Какие вопросы решаются при разработке компоновочного плана?

3. Назовите основные принципы, определяющие выбор компоновочных решений цеха.

4. Приведите пример принципиальных компоновочных схем механосборочного цеха.

Литература:

1. Мельников Г.Н., Вороненко Н.П. «Проектирование механосборочных цехов» М. : Машиностроение, 1990.

2. Андерс А.А., Потапов Н.М., Шулешкин А.В. «Проектирование заводов и механосборочных цехов в автотракторной промышленности» М. : Машиностроение, 1982.

3. Егоров М.Е. «Основы проектирования машиностроительных заводов» М. : Высшая школа, 1969.

4. Абель В.О., Егоров В.А., Звоницкий Ю.А. «Гибкое автоматизированное производство» Л. : Машиностроение, 1985.

5. Белянин П.И., Лещенко В.А. «Гибкие производственные комплексы» М. Машиностроение, 1984.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Зачем мы массово пересели с заднего привода на передний и почему в будущем все будет совсем по-другому?

Фото автора и из открытых источников

Фото автора и из открытых источников

Классическая, переднеприводная, заднемоторная, среднемоторная… Почему применяются столь разные компоновки, почему только некоторые из них стали массовыми и что изменится с переходом на электротягу?

На заре автомобильной истории компоновочные решения были самыми разными, тот же двигатель часто располагался не только в передней части автомобиля, но и по центру, и сзади. Что, впрочем, неудивительно: конструкторы находились в творческом поиске, причем касалось это не только взаимного расположения агрегатов, но и их конструкции.

Классическая компоновка

Двигатель с коробкой передач расположен спереди, а привод посредством карданного вала осуществляется на задние колеса. С технологической точки зрения это едва ли не самое простое решение, посему на протяжении десятков лет его массово применяли практически все производители во всех классах легковых автомобилей, начиная с малолитражек и заканчивая представительскими лимузинами.

Лишь с 1970-х начался массовый переход на передний привод, да и то сначала лишь для компактных моделей. Более крупные автомобили среднего и бизнес-класса стали переводить на него ближе к 1990-м, но ряд производителей (например, BMW и Mercedes) остался верен классической компоновке.

Причины массового ухода от «классики» и сохранения ей верности отдельными марками кроются в плюсах и минусах этой компоновочной схемы. Коробка передач состыкована с продольно расположенным мотором и во многих моделях уже находится на уровне салона, что уменьшает его внутреннее пространство. Наличие карданного вала означает высокий трансмиссионный тоннель, что также сказывается на внутреннем пространстве. Добавим к этому дополнительную массу, избыточную поворачиваемость и худшую проходимость в зимних условиях.

Разумеется, не забудем сказать пару слов про схему Transaxle со сдвинутой к задней оси коробкой передач, совмещенной с главной передачей. Опять же все ради лучшей развесовки. Такая компоновка была применена, например, на довоенной Skoda Popular (на фото), а в 1980-х ее использовали и на Alfa Romeo 75.

Несмотря на свои преимущества, есть у Transaxle и недостатки. Во-первых, коробку как-то надо «подружить» с кузовом, чтобы не пострадала практичность. Во-вторых, при такой схеме карданный вал вращается со скоростью коленвала двигателя, что означает повышенные требования к подшипникам и увеличивает стоимость всего узла. В-третьих, усложняется конструкция механизма переключения передач, а ведь у «классических» машин рычаг КП обычно «растет» прямо из коробки.

Переднеприводная компоновка

Но даже на современных автомобилях принципиальные недостатки и особенности переднего привода никуда не исчезли. К ним можно отнести прежде всего неравномерную нагрузку по осям (обычно она составляет от 60:40 до 65:35 в пользу передней), разгрузку передних колес при интенсивном разгоне, а также действие паразитных сил в этой же ситуации, что приводит к боковому уводу, «рысканью». Также ШРУСы ограничивают выворот колес, что на некоторых моделях приводит к увеличенному радиусу разворота. Тем не менее основные преимущества (меньшая стоимость, масса и габариты) обеспечивают данному типу компоновки лидер ство в массовом секторе. Но тем интереснее для «петролхэдов» возможные альтернативы.

Заднемоторная компоновка

Как и в случае с передним приводом, здесь обходится без лишних деталей в виде карданного вала и вынесенного отдельно редуктора, что позволяет экономить на размерах и массе автомобиля. Плюс это достаточно недорогое и простое решение, так что неудивительно, что часто оно применялось как раз на маленьких дешевых машинках.

Тем не менее для малолитражек более актуальным оказался передний привод, предпочтительный с точки зрения технологий (не надо «заморачиваться» по поводу управления отнесенной назад коробкой, мудрить с системами охлаждения и климат-контроля), практичности (с расположенным сзади мотором размеры и функциональность багажного отделения падают), наконец, безопасности.

Ведь у заднемоторных машин характер «капризный». В первую очередь из-за характерной развесовки, где большая часть массы приходится на заднюю ось, а передние колеса оказываются недогруженными. И на скользких покрытиях это оборачивается проблемой недостаточной поворачиваемости и даже тормозных качеств. Но здесь мы повторимся: современные системы активной безопасности частично решают эту проблему.

Стоп, а как же Porsche 911? Там тоже проблемы с управляемостью и торможением? Эти вопросы решаются за счет различных технических решений (шин, аэродинамики, компоновки узлов), применение которых оправдано на дорогой эксклюзивной технике, но для массового использования на дешевых машинах просто нецелесообразно.

Центральномоторная компоновка

Впрочем, из любого правила есть исключения. Достаточно вспомнить минивэн Toyota Previa первого поколения, у которого двигатель был расположен практически по центру, но это не помешало обеспечить достаточно вместительный салон. Однако обслуживание и ремонт такого автомобиля были куда сложнее, чем при традиционной компоновке.

А как же полный привод?

«Электрички» все изменят

Более дорогие и мощные модели имеют два мотора, по одному на каждую ось. А есть еще различные концептуальные разработки, где имеется три, а то и четыре двигателя. Не будем забывать и про эксперименты с мотор-колесами…

Впрочем, куда важнее не число и расположение моторов (хотя это позволяет отказаться от полноприводных трансмиссий в их привычном понимании и обеспечивать управление тягой в очень широких диапазонах). Куда более принципиально, что сами электродвигатели намного компактнее и легче традиционных ДВС, что позволяет реализовывать самые смелые компоновочные решения.

Определились с компоновкой? Теперь найдите свой вариант в базе объявлений Автобизнеса

Компоновка

Добавлено в закладки: 0

Что такое компоновка? Описание и определение понятия.

Компоновка ( в переводе с латинского, значит – строить, складывать, сочинять) – это расположение частей, отдельных объектов в целом объекте. Компоновку могут применять

Компоновка (от лат. componere «сочинять, складывать, строить») — структуризация, расположение в целостном объекте отдельных частей.

Компоновка может также означать:

Рассмотрим, более детально, что значит компоновка.

Компоновка конструкций

Компоновка — это процесс поиска и разработки наиболее рационального размещения элементов конструкции в заданном пространстве.

Именно в процессе компоновки создается вся конструкция будущего прибора. Здесь находится не только целесообразное расположение его модулей, устройств и узлов, но и определяются, с учетом материалов, оптимальные размеры и формы поверхностей деталей, отвечающие технико-экономическим требованиям заданиям, а также условиям

Компоновка конструкции – это сложный, многоступенчатый творческий процесс, можно сказать, наименее формальный этап проектно-конструкторской деятельности, который требует от конструктора не только обширные и вместе с этим точные знания, но также и богатый опыт, широкой эрудиции, хорошего воображения и интуиции, а также способности к ассоциативному и даже эвристическому мышлению.

Вместе с тем значительную помощь при компоновке оказывает системный подход, который основан на базовом и агрегатно-модульном методах проектирования (или унификации), когда конструкция прибора создается на основе базовой модели с новой комбинацией усовершенствованных функциональных модулей и унифицированных отдельных элементов.

При индивидуальном проектировании, во время компоновки создаваемого прибора, также было бы целесообразно разбивать прибор на его функциональные составные части: несущие (или базовые), преобразовательные (или рабочие), коммуникационные (или соединительные) и вспомогательные.

Осуществляя компоновку, следует идти от общего к частному.

В самом начале определяют, будет ли прибор моноблочным, когда все его составные части располагаются в одном корпусе, либо он будет состоять из нескольких самостоятельных частей (или отдельных корпусов), которые будут связаны друг с другом определенным образом. В результате системного подхода к разрешению множества противоречий в процессе совместной работы различных специалистов принимается окончательный вариант компоновки.

Решение этого вопроса зависит от предназначения прибора, его индивидуальных характеристик, параметров, уровня унификации, условий эксплуатации, достижений и развития техники и многих других факторов.

Компоновка технической системы

Компоновка технической системы — это эффективно скоординированное взаимное расположение элементов сложной технической системы в заданном пространстве.

По своей сути, компоновка – это аппаратное конструирование сложных технических систем из уже готовых структурных элементов, которые являются их подсистемами.

Задачи компоновки

В задачи компоновки входит создание сложной технической системы, которая состоит из многих элементов: машин, аппаратов, агрегатов, при этом необходимо определённым

Содержание компоновки как вида (рода, этапа) проектной и конструкторской работы зависит от того, какую задачу выполняет эта работа, то есть от того, какой объект создают.

При конструировании сложных видов техники задача компоновки заключается преимущественно в поиске расположения отдельных агрегатов и органов управления в рабочем поле или внутреннем объёме, Как правило, этот обьём весьма ограничен. Особенность состоит в том, что сами агрегаты обычно не являются законченными изделиями, которые имеют самостоятельную потребительскую ценность (то есть это конкретно агрегаты и детали).

Общим является то, что перед всеми видами стоит конкретная задача – максимально обеспечить надёжность, безопасность и эффективность работы создаваемых технических систем.

Компоновка является лишь органической частью решений по размещению оборудования. Она применяется в существующих или вновь проектируемых помещениях, а также наружных сооружениях. Тем не менее компоновка по своему значению – это один из важнейших этапов технологического проектирования.

Особенность его состоит в том, что именно здесь осуществляется переход от расчётов, выбора оборудования и построения аппаратурной схемы (то есть от функционального описания ) к её материализации в конкретный технический комплекс. Кстати, только на этом этапе производится окончательный расчёт для трубопроводов и других сетей.

Главные отличия компоновки от размещения

Отличие компоновки от размещения состоит в том, что элементы и подсистемы нужно не просто разместить в рабочем пространстве (пусть даже с соблюдением всех требований безопасности), но обязательно так, чтобы было достигнуто максимально рациональное и практичное расположение оборудования. Неответственные, мало или редко эксплуатируемые элементы действительно достаточно просто разместить.

По сущест

Причина этого кроется в очевидном факте, что любая техническая система суть система “человек-машина”; причём главной подсистемой еёбезусловно является человек как главная производительная сила.

Поэтому даже с чисто инженерной, технологической точки зрения все технические системы следует рассматривать с точки зрения системы “человек-машина”.

Проектировать необходимо с учётом закономерностей деятельности человека в системах техники.

Ну и наконец, решающим гуманитарным фактором является то, что техника существует для Человека, а не Человек для техники.

Цели компоновки

Методы компоновки

Существуют различные методы компоновки. И применяются они в зависимости от стадии разработки.

Так, например, на самых ранних стадиях (а именно: техническое предложение, эскизный проект), как правило, используется аналитическая или номографическая компоновка.

На стадиях технического и рабочего проектирования предпочтительной уже будет графическая, модельная и натурная компоновка.

Аналитическая или номографическая компоновка производятся в расчете на калькуляторах или с помощью номограммы массогабаритных характеристик разрабатываемого изделия, исходя из установочных размеров комплектующих, которые входят в электрическую принципиальную схему данного изделия.

Основным достоинством этих методов компоновки прежде всего является простота получения укрупненных характеристик изделия, которые могут быть использованы в дальнейшем для выбора размера корпуса прибора и деталей и художественно-конструкторской отработки передней панели.

Данные методы компоновки не дают пространственного представления о взаимном расположении элементов и узлов прибора, поэтому они являются только вспомогательными и не могут быть широко использованы на заключительных стадиях разработки.

Графическая компоновка является основным способом детальной проработки пространственного размещения элементов конструкции и получения конструкторской

Разработка самого рационального варианта компоновки этим методом достигается в большинстве случаев за счет долгой и кропотливой ручной работы инженера-конструктора.

Модельная компоновка выполняется с использованием объемных или плоских упрощенных моделей (шаблонов), органов управления, деталей, надписей и элементов конструкции, изготовленных из различных материалов (к примеру: бумаги, картона, дерева, пенопласта, металла и так далее). Компоновку проводят на макетах панелей, шасси, выполненных из листовых материалов.

Натурная компоновка производится подобно, но только в этом случае используются не модели элементов, а промышленно изготовленные элементы.

Благодаря хорошей наглядности этих способов компоновки инженеру- конструктору удается избежать многих промахов при связывании элементов конструкции, а также гораздо быстрее найти оптимальный вариант конструкции. Эскизы для конструкторской документации при этом получают путем фотографирования макетов. Наиболее эффективно использование указанных методов компоновки на стадии именно эскизного проекта.

Если же использовать алгоритмические методы проектирования, да еще с применением автоматизированных рабочих мест инженера- конструктора, то возможно значительное сокращение объема конструкторских работ.

Компоновка чертежа (или композиция чертежа) выражается прежде всего в гармоничном сочетании отдельных элементов изображения в выбранном масштабе, учитывая заданный формат бумаги. Компоновкой чертежа также называется размещение изображений, размеров и надписей на поле чертежа (то есть внутри рамки).

Простейший способ достижения равновесия в чертеже — это равномерное распределение проекций (но не за счет нарушения проекционной связи!).

Мы коротко рассмотрели компоновка и ее различные методы, а также основные цели и задачи компоновки.

Оставляйте свои комментарии или дополнения к материалу.