что такое компонент деятельности

Основные компоненты деятельности

| Субъект деятельности | Объект деятельности | |||

| Мотив | Цель | Методы и средства | Процесс | Результат (продукт) |

Мой конспект: понятия субъект деятельности, объект деятельности, мотив, цель, методы и средства, процесс, результат(продукт)

| Понятие | Родовой признак | Видовой признак |

| субъект деятельности | ||

| объект деятельности мотив | ||

| цель | ||

| методы и средства | ||

| процесс | ||

| результат(продукт) |

Субъект деятельности — это тот, кто осуществляет деятельность (человек, коллектив, общество)Мотив — совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта и определяющих направленность деятельности. В качестве мотивов могут выступать: потребности; социальные установки; убеждения; интересы; влечения и эмоции; идеалы.

Объект деятельности — это то, на что направлена деятельность (предмет, процесс, явление, внутреннее состояние человека

Цель деятельности — это осознанный образ того результата, на достижение которого направлено действие человека. Деятельность состоит из цепи действий. Действие — это процесс, направленный на реализацию поставленной цели.

| Вид | Его сущность |

| Целенаправленное действие | Характеризуется рационально поставленной и продуманной целью. Целенаправленно действует тот индивид, чье поведение ориентировано на цель, средства и побочные результаты его действий |

| Ценностно рациональное действие | Характеризуется осознанным определением своей направленности и последовательно планируемой ориентацией на него. Но смысл его состоит не в достижении какой- либо цели, а в том, что индивид следует своим убеждениям о долге, достоинстве, красоте, благочестии ит. д. |

| Аффективное (лат. affectus — душевное волнение) действие | Обусловлено эмоциональным состоянием индивида. Он действует под влиянием аффекта, если стремится немедленно удовлетворить свою потребность в мести, наслаждении, преданности и т. д. |

| Традиционное действие | Основано на длительной привычке. Часто это автоматическая реакция на привычное раздражение в направлении некогда усвоенной установки |

| 1 Классификация немецкого социолога, философа, историка М. Вебера (1864—1920) в зависимости от мотивов действий. |

Мой конспект: заполнить таблицу Виды действий

| Вид | Его сущность |

| Целенаправленное действие | |

| Ценностно рациональное действие | |

| Аффективное (лат. affectus — душевное волнение) действие | |

| Традиционное действие |

Деятельность людей развертывается в различных сферах жизни общества, ее направленность, содержание, средства бесконечно разнообразны.

Виды деятельности, в которые неизбежно включается каждый человек в процессе своего индивидуального развития: игра, общение, учение, труд.

Игра — это особый вид деятельности, целью которого не является производство какого-нибудь материального продукта, а сам процесс — развлечение, отдых.

Мой конспект: понятие игра

| Понятие | Родовой признак | Видовой признак |

| игра |

Характерные черты игры: происходит в условной ситуации, которая, как правило, быстро меняется; в ее процессе используются так называемые замещающие предметы; нацелена на удовлетворение интереса ее участников; способствует развитию личности, обогащает ее, вооружает необходимыми навыками.

Мой конспект: Характерные черты игры:

Общение — это вид деятельности, при котором происходит обмен идеями и эмоциями. Часто его расширяют, включая обмен и материальными предметами. Этот более широкий обмен представляет собой коммуникацию [материальную или духовную (информационную)].

Мой конспект: понятие общение

| Понятие | Родовой признак | Видовой признак |

| общение |

Мой конспект: сравнить общение и информационную коммуникацию

А) сходство

Б) различие

| Линии сравнения |

| Информационная коммуникация |

| Общение |

|

| Субъект — тот, кто является инициатором общения (отдельные люди, группы, сообщества, человечество в целом) + Цель — это то, ради чего у человека возникает необходимость в общении Содержание — это та информация, которая передается в межличностных контактах от одного к другому + Средства — это способы передачи, переработки и расшифровки информации, передаваемой в процессе общения (с помощью органов чувств, текстов, рисунков, схем, радио-видеотехники, Интернета и др.) i Получатель информации |

Мой конспект: структура общения

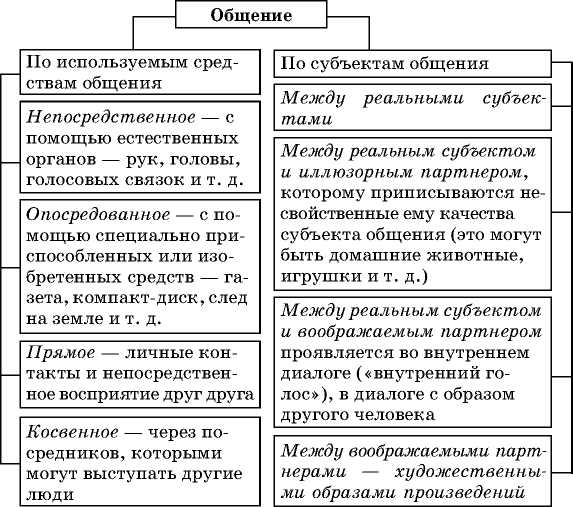

Мой конспект: Существует несколько классификаций общения.

А)по используемым средствам общения:

Б)по субъектам общения:

|

| Наименование функции | Ее содержание |

| Социализации | Формирование и развитие межличностных отношений в качестве условия становления человека как личности |

| Познавательная | Познание людьми друг друга |

| Психологическая | Осуществление определенного воздействия на психическое состояние человека |

| Отождествления (противопоставления) | Выражение причастности человека к группе: «Я — свой» или «Я — чужой» |

| Организационная | Организация совместной деятельности людей |

Мой конспект: заполнить таблицу Функции общения

| Наименование функции | Ее содержание |

| Социализации | |

| Познавательная | |

| Психологическая | |

| Отождествления (противопоставления) | |

| Организационная |

В современной науке существует несколько подходов по вопросу связи между деятельностью и общением:

— общение — это элемент любой деятельности, а деятельность — необходимое условие общения, между ними можно поставить знак равенства;

— общение — один из видов деятельности человека наряду с игрой, трудом и т. д.;

— общение и деятельность — это разные категории, две стороны социального бытия человека: трудовая деятельность может протекать и без общения, а общение может существовать без деятельности.

Мой конспект: подходы по вопросу связи между деятельностью и общением:

Учение — это вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний, умений и навыков.

Мой конспект: понятие учение

| Понятие | Родовой признак | Видовой признак |

| учение |

Учение может быть организованным (осуществляется в образовательных учреждениях) и неорганизованным (осуществляется в других видах деятельности как их побочный, дополнительный результат).

Учение может приобрести характер самообразования.

Мой конспект: понятие учение

А) Учение может быть

Б) Учение может приобрести характер

По вопросу, что такое труд, существует несколько точек зрения:

— труд — это любая сознательная деятельность человека. Там, где есть взаимодействие человека с окружающим миром, можно говорить о труде;

— труд — один из видов деятельности, но далеко не единственный.

Труд — это вид деятельности, которая направлена на достижение практически полезного результата.

Мой конспект: понятие труд

| Понятие | Родовой признак | Видовой признак |

| труд |

Характерные черты труда: целесообразность; нацеленность на достижение запрограммированных, ожидаемых результатов; наличие мастерства, умений, знаний; практическая полезность; получение результата; развитие личности; преобразование внешней среды обитания человека.

Мой конспект: характерные черты труда

В каждом виде деятельности ставятся специфические цели, задачи, используется особый арсенал средств, операций и методов для достижения поставленных целей. Вместе с тем ни один из видов деятельности не существует вне взаимодействия друг с другом, что обусловливает системный характер всех сфер общественной жизни.

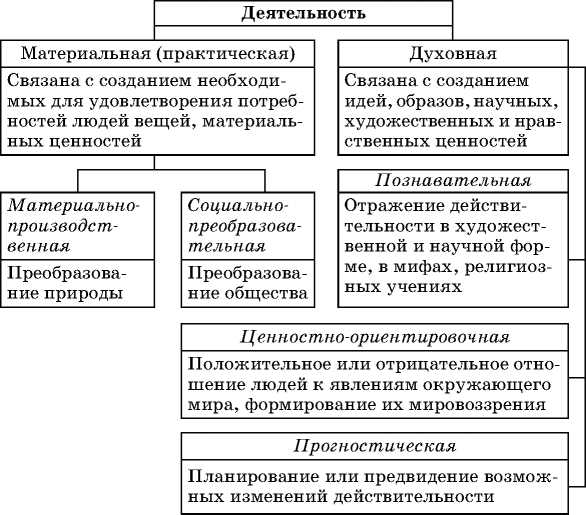

Основные классификации деятельности

По объектам и результатам (продуктам) деятельности — создание материальных благ или культурных ценностей.

|

| Основа классификации | Виды деятельности |

| По объектам и результатам (продуктам) деятельности | Материальная:материально-производственная Духовная:познавательная, ценностно-ориентационная, прогностическая |

| Субъект деятельности | — Индивидуальная — Коллективная |

| Характер самой деятельности | — Репродуктивная (деятельность по образцу) — Творческая (деятельность с элементами новаторства, отхода от шаблонов и стандартов) |

| Соответствие правовым нормам | — Законная — Незаконная |

| Соответствие моральным нормам | — Моральная — Аморальная |

| Соотношение с общественным прогрессом | — Прогрессивная — Реакционная |

| Зависимость от сфер общественной жизни | — Экономическая — Социальная — Политическая — Духовная |

| Особенности проявления человеческой активности | — Внешняя (движения, мышечные усилия, действия с реальными предметами) — Внутренняя (умственные действия) |

Мой конспект: заполнить таблицу Основные классификации деятельности

| Основа классификации | Виды деятельности |

| По объектам и результатам (продуктам) деятельности | |

| Субъект деятельности | — |

| Характер самой деятельности | — |

| Соответствие правовым нормам | — |

| Соответствие моральным нормам | — |

| Соотношение с общественным прогрессом | — |

| Зависимость от сфер общественной жизни | — |

Творчество — это вид деятельности, порождающей нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее (например, новая цель, новый результат или новые средства, новые способы их достижения).

Мой конспект: понятие творчество

| Понятие | Родовой признак | Видовой признак |

| творчество |

Творчество — это компонент какой-либо деятельности человека и самостоятельная деятельность (например, деятельность ученых, изобретателей, писателей и т. д.).

Современная наука признает, что любой человек в той или иной мере обладает способностями к творческой деятельности. Однако способности могут развиваться или пропасть. Поэтому необходимо овладевать культурой, языком, знаниями, осваивать способы творческой деятельности, ее важнейшие механизмы.

Важнейшие механизмы творческой деятельности

— Комбинирование, варьирование уже имеющихся знаний.

— Воображение — способность создавать новые чувственные или мыслительные образы в сознании.

— Фантазия (гр. phantasia — психический образ, плод воображения) — характеризуется особой силой, яркостью и необычностью создаваемых представлений и образов.

— Интуиция (лат. intueri — пристально смотреть) — знание, условия получения которого не осознаются.

Мой конспект: Важнейшие механизмы творческой деятельности

Таким образом, деятельность является способом существования людей и характеризуется следующими чертами:

— сознательный характер — человек сознательно выдвигает цели деятельности и предвидит ее результаты;

— продуктивный характер — направлена на получение результата(продукта);

— преобразующий характер — человек изменяет окружающий мир и самого себя;

— общественный характер — человек в процессе деятельности, как правило, вступает в разнообразные отношения с другими людьми.

Мой конспект: черты деятельности

| В3. | Установите соответствие между видами деятельности и их проявлениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1) материальная 2) духовная |

ПРОЯВЛЕНИЕ

A) создание художественных ценностей Б) осуществление научного открытия

B) проведение реформ в обществе Г) осуществление глобального моделирования

Д) совершенствование технологий производства

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов).

| А | Б | В | Г | Д |

| Ответ: 22121. |

Тема 5. Мышление и деятельность

Мышление — активный процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях, теориях и т. п.

Мой конспект: понятие мыщление

| Понятие | Родовой признак | Видовой признак |

| мышление |

Мой конспект: мыщление

§ 3. Компоненты явления деятельности

Обратимся к первоисточнику, из которого, как утверждают психологи, они почерпнули категорию деятельности, – к «Капиталу» К. Маркса. Возьмем часто приводимое высказывание: «Простые моменты процесса труда, – говорит К. Маркс, – следующие: целесообразная деятельность, или самый труд, предмет труда и средства труда» [113, c. 189]. Заметим, что он ведет речь не о деятельности, а о труде[1], точнее, о процессе труда, и в этом процессе труда выделяются три момента.

Процесс труда определяется через понятие «целесообразная деятельность», следовательно, деятельность является родовым понятием относительно труда. А это означает, что процесс труда и целесообразная деятельность, или труд и деятельность, не являют собой тождества, поэтому целесообразная деятельность может составить момент или элемент труда (процесса труда). Всякий труд есть деятельность, но не каждая деятельность является трудом.

Подходя к деятельности как к элементу труда, можно заметить, что у К. Маркса деятельность имеет признак целесообразности, что позволяет допустить существование и нецелесообразной деятельности, т. е. деятельность можно понять и представить как некоторую совокупность действий. Если посредством выполнения этой совокупности действий человек достигает цели или, как сказал бы К. Маркс, в конце выполнения этой совокупности действий «получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т. е. идеально» [113, с. 189], где имеющийся в представлении результат есть цель, совокупность действий становится целесообразной. Это превращает данную совокупность в новое явление и позволяет нам назвать эту совокупность действий деятельностью.

Заметим, что, выделяя цель и результат, К. Маркс не относит их к моментам процесса труда, а выводит их за пределы процесса труда. Вынос цели и результата за пределы труда можно объяснить тем, что труд рассматривается как процесс. В этом случае, действительно, и цель, и результат находятся за пределами процесса. По аналогии с процессом труда можно рассмотреть деятельность как процесс, как нечто изменяющееся. Поскольку процесс труда осуществляется посредством деятельности, которая тоже есть процесс, то можно сказать, что в конце процесса деятельности достигается цель или получается результат, который уже имелся в представлении человека, «идеально». Таким образом, цель и результат деятельности, по аналогии с процессом труда, также находятся за пределами процесса деятельности.

Но если рассматривать деятельность не как процесс, не как нечто изменяющееся, а как фиксированное явление, то цель и результат, по нашему мнению, должны составить компоненты явления деятельности. Цель играет роль не только начала (побудительной причины) процесса деятельности, но и роль управления этим процессом.

Наличие цели позволяет человеку, прекратившему процесс деятельности и оставшемуся с результатом (компонентом) деятельности, установить, что получен именно тот результат, который он желал, который предполагал идеально. Соотношение цели деятельности и результата этой деятельности есть мера, позволяющая убеждаться в положительном или отрицательном характере деятельности, угасшей в результате. Если действительное содержание результата деятельности совпадает с идеально предположенным содержанием цели, то в этом случае деятельность имеет положительный характер. Цель есть начальный момент деятельности, результат есть конечный пункт той же деятельности. Цель и результат являются как бы противоположными границами, берегами деятельности, вне которых деятельность перестает существовать, превращается или в активность, или в процесс, которой не имеет ни социальной формы, ни социального содержания.

Следующим моментом процесса труда, или целесообразной деятельности, является предмет. Поскольку труд в пределах данного высказывания есть целесообразная деятельность, то предмет труда есть одновременно и предмет деятельности, т. е. деятельность также имеет предмет. Это очень важный момент, так как «деятельность без предмета, – отмечал К. Маркс, – есть ничто…» [115, c. 216].

Обратившись к высказыванию из статьи психолога А. М. Марковой (см. выше), мы не найдем среди компонентов, характеризу-ющих деятельность, именно предмета деятельности. Он отсутствует, и это не случайность. Чтобы это увидеть, приведем еще одно высказывание психолога: «Основываясь на понимании К. Марксом процесса труда, можно выделить элементы педагогической деятельности: цель деятельности (воспитание члена общества развитого социализма); субъект деятельности (учитель); объект деятельности (ученик); деятельность как совокупность определенных действий и операций (отдельные образовательные, обучающие и воспитывающие воздействия); средства деятельности (содержание, форма и методы воспитания и обучения); условия деятельности (общие – в материальной оснащенности…); результаты деятельности (сформированные черты и качества личности ученика)» [22, c. 258]. Не анализируя всей цитаты, отметим следующее.

Во-первых, если автор высказывания исходит из понимания

К. Марксом процесса труда, то логика позволяет ему перейти к процессу педагогического труда, а автор перешел сразу к педагогической деятельности. Это лишь подтверждает наш вывод, что в психологии обычно не различают труд и деятельность.

Во-вторых, не представлен предмет педагогической деятельности[2]. Вместо предмета деятельности говорится об объекте деятельности, которым оказывается ученик. Употребление слова «объект» вместо слова «предмет» возможно, но поскольку многие авторы указывают различные значения этих слов, то такая замена должна быть оговорена автором высказывания, но не оговорена им.

В-третьих, независимо от того, различает ли автор предмет и объект, его утверждение, что «предметом (объектом) деятельности является ученик», – типичное заблуждение. Дело в том, что психологи и педагоги, употребляя термин «ученик», имеют в виду (подразумевают) живого человека (ребенка), а он-то и не является предметом. Если же под словом «ученик» подразумевать нечто иное, то тогда необходимо этому нечто дать качественное определение.

Конечно, отсутствие в высказывании предмета деятельности не означает, что психологи обошли своим вниманием предмет деятельности. Так, например, А. Н. Леонтьев отмечал, что «деятельность может казаться беспредметной, но научное исследование деятельности необходимо требует открытия ее предмета» [85, c. 84]. Это означает, что нет деятельности без предмета. Таким образом, в понятие деятельности необходимо включить еще один компонент – предмет, особенность его состоит в том, что от специфики предмета зависит и специфика деятельности.

Другим моментом процесса труда К. Маркс называет средство труда и определяет его следующим образом: «Средство труда есть вещь или комплекс вещей, которые человек помещает между собой и предметом труда и которые служат для него в качестве проводника его воздействия на этот предмет» [113, c. 190]. Чтобы воздействовать на предмет деятельности, человек должен поместить между собой и этим предметом вещь или комплекс вещей, которыми он осуществляет воздействие. Таким образом, средство также является компонентом деятельности, без средства предмет деятельности может остаться неизмененным, а деятельность без средства не состоится.

Опираясь на понимание процесса труда, представленное К. Марксом, выделим следующие компоненты деятельности: цель, предмет, средства и результат. Но чтобы эти компоненты объединить в нечто цельное, которое можно было бы назвать деятельностью, по нашему мнению, необходим еще один компонент.

Процесс труда осуществляется посредством целесообразной деятельности, аналогично этому и деятельность, как процесс, должна осуществляться посредством чего-то, но не трудом, поскольку сам труд представляет собой вид деятельности. Это, кстати, отражает составленная иерархия понятий, в которой «труд» находится в родо-видовых отношениях с понятием деятельность, где деятельность есть род, а труд – вид. Родовым же признаком для определения понятия деятельность (рис. 6) может выступить понятие «действие», поэтому следующим компонентом деятельности может быть действие, но не как единичный акт, а как совокупность действий, из которых состоят любой процесс и любая деятельность.

Итак, выделено пять компонентов деятельности: цель, предмет, средства, совокупность действий (действие) и результат. Теперь, опираясь на выделенные компоненты, можно составить рабочее определение понятия деятельность: деятельность – это совокупность действий, осуществляемая при помощи средств, направленных на предмет для достижения результата, соответствующего цели.

[1] Научное исследование К. Маркса «Капитал» посвящено не деятельности, а труду и различным следствиям его результата, чего мы не должны забывать.

[2] Понятие «предмет педагогики» будет рассмотрено ниже (см. настоящий текст: Часть третья. Теория педагогики. Глава 1. Предмет науки педагогики).

Лекция 2. Компоненты деятельности человека

Классификация видов труда

Компоненты деятельности человека

В любом виде деятельности человека можно выделить два компонента. Первый характеризует труд, выполняемый по заданной технологии, инструкции, традиции, когда исполнитель работы не вносит в нее никаких элементов новизны, собственного творчества. Такой труд будем называть регламентированным, или a-трудом. Второй характеризует труд, направленный на создание новых духовных или материальных благ, а также новых методов производства. Этот вид труда будем называть новационным, творческим, или b-трудом.

Примером деятельности a-труда является выполнение производственной операции сборщиком на конвейере с регламентированным ритмом. Регламентированным может. быть не только малоквалифицированный физический труд, но и, в частности, деятельность чиновника, если она сводится только к слепому выполнению инструкций. Таким образом, a-труд может быть как физическим, так и умственным.

Преимущественно творческим является труд изобретателей, рационализаторов, ученых, педагогов, врачей, инженеров, организаторов производства, предпринимателей и т. д. Высшим проявлением творчества считается искусство, ибо в нем, как и в изобретательстве, исключается повторение (копирование), кроме того, продукт творчества в этой сфере еще и индивидуален, являясь отражением личности автора.

Необходимость выделения двух компонентов труда объективно обусловлена принципиальными различиями в их влиянии на формирование дохода предприятия и национального дохода страны.

Увеличение конечного продукта за счет a-труда возможно только при увеличении численности работников, продолжительности времени труда и его интенсивности. В отличие от этого, за счет b-труда рост объема продукции возможен при неизменных или даже уменьшающихся затратах рабочего времени и интенсивности труда.

Выделение a-труда и b-труда достаточно для анализа факторов продуктивности в отраслях материального производства. В литературе, искусстве, философии важную, а в некоторых определяющую роль играет духовная компонента деятельности человека, которую обозначается как g-труд.

1.по характеру и содержанию труда:

труд по желанию, необходимости и по принуждению;

физический и умственный;

репродуктивный и творческий;

труд разной степени сложности;

индивидуальный и коллективный.

Существуют 3 формы организации труда:

групповая (рабочие работают звеньями);

коллективная. (рабочие работают в бригаде).

специализированные (одинаковый вид работ);

комплексные (состоят из нескольких специализированных звеньев, выполняют определенный комплекс работ разного назначения). Комплексные бригады организуются при больших объемах работ и при рассредоточенности строительных работ.

2.по предмету и продукту труда:

в различных отраслях хозяйствования (с/х, транспортный и т.д.)

3.по средствам и способам труда:

ручной (технически невооруженный);

полумеханизированный (+ ручные инструменты);

механизированный и автоматизированный (компьютеризированный);

низко-,средне- и высокотехнологичный;

с разной степенью участия людей.

4.по условиям труда с различной степенью регламентации:

стационарный и передвижной;

наземный и подземный;

с разной степенью тяжести (легкий, средней тяжести; тяжелый);