что такое комический эффект

Урок 3. Виды и приемы комического

Наверное, именно по этой причине уже в Древней Греции зародилось комическое как философская категория, которая обозначает эстетически и социально значимое и культурно оформленное смешное. Тогда проблема комического подробно рассматривалась философом Аристотелем, а позже – А. Шопенгауэром, А. Бергсоном, З. Фрейдом, В. Г. Белинским, М. М. Бахтиным, В. Я. Проппом, Ю. Б. Боряевым, А А. Сычевым, А. В. Дмитриевым и другими исследователями.

К области комического можно отнести гротеск, сарказм, иронию, юмор, сатиру и другие виды. Кроме того, оно может проявлять себя во множестве жанров и видов искусства, таких как фельетоны, комедии, скетчи, буффонады, карикатуры, частушки и т.д. Выражается комическое и в каламбурах, шутках, анекдотах. Нередко возникает само по себе во всевозможных ошибках, описках, опечатках, оговорках и недоразумениях.

Далее мы рассмотрим основные виды комического, наиболее часто встречающиеся в жизни и искусстве, а также приведем примеры для каждого вида, а затем расскажем о наиболее популярных комических приемах, которые легко использовать в повседневной жизни, и дадим упражнения на их отработку.

Содержание:

Виды комического

Ниже вы узнаете, что такое:

Обо всем по порядку.

Шутка

Шуткой называют короткий текст или фразу юмористического содержания. Она может иметь различные формы, например, байки, вопроса или ответа. Почти всегда у шутки есть концовка (кульминационный момент), заканчивающая повествование и делающая его забавным.

Анекдот

Лев гуляет по лесу. Встречает жирафа:

— Эй, длинношеий! Кто самый храбрый в лесу?

— Ты, лев!

Лев довольно улыбнулся и идет дальше.

Видит зебру:

— Эй, полосатая! Кто самый красивый в лесу?

— Конечно ты, лев!

Лев, гордый, пошел дальше.

Видит слона:

— Эй, длинноносый! Кто самый умный в лесу?

Слон берет льва хоботом, перебрасывает через свою спину и зашвыривает в болото. Лев вылазит, отряхивается от тины и говорит:

— Ну зачем же так нервничать? Мог бы просто сказать «Я не знаю».

Ирония

Ирония – это использование слов в отрицательном смысле, противоречащем буквальному, в результате чего внешне позитивные высказывания приобретают отрицательный подтекст. Также иронией нередко называют насмешку или даже издевку. Смысл иронии состоит в том, что объекту или ситуации приписываются отсутствующие черты, чтобы почеркнуть это отсутствие. Ирония позволят придать отрицательный или комический характер чему или кому-либо. Кроме того, выделяют антииронию и самоиронию. В самоиронии человек смеется над самим собой, а в антииронии отрицательный посыл предполагает обратный, т.е. позитивный подтекст.

Оксюморон

Оксюморон называют также «умной глупостью», т.е. сочетанием несочетаемых (противоположных по значению) слов. В искусстве часто используется, чтобы создать стилистический эффект.

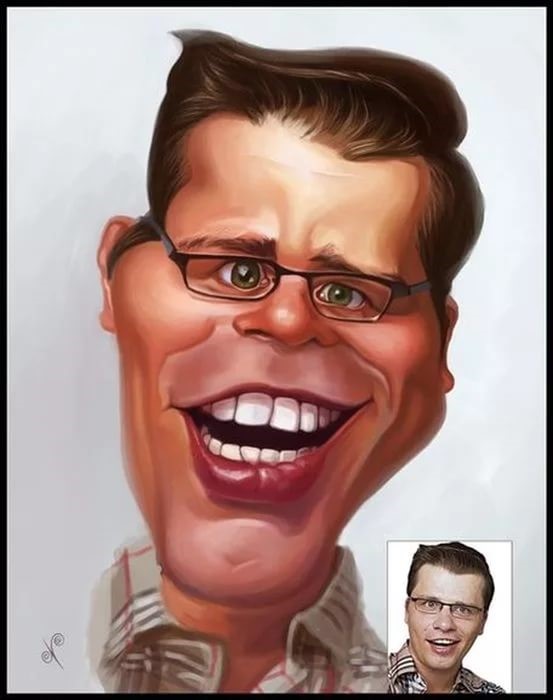

Пародия

Пародия представляет собой подражание чему-либо известному для создания смешного эффекта. Можно пародировать поведение известных людей, игру актеров, исполнение музыкантов, привычки, речь, мимику, жесты и т.д. В искусстве распространены пародии на музыку, живопись, литературные произведения.

Сатира

Сатира является своеобразным комическим пафосом, суровым обличением и высмеиванием отрицательных явлений в жизни, социальных и человеческих пороков. Иногда сатира бывает несмешной. Юмор же в сатире применяется для того, чтобы сатирическое произведение не воспринималось как прямая критика или проповедь недостатков. Есть несколько разновидностей сатиры: устная, театральная, литературная и графическая.

Сарказм

Сарказмом называют едкие, злобные и язвительные насмешки, желчные замечания, злую иронию над чем-либо порочным и низменным. Как правило, сарказм (как и сатира) высмеивает людские пороки и серьезные злодеяния, особенно совершаемые чиновниками, политиками и высокопоставленными лицами.

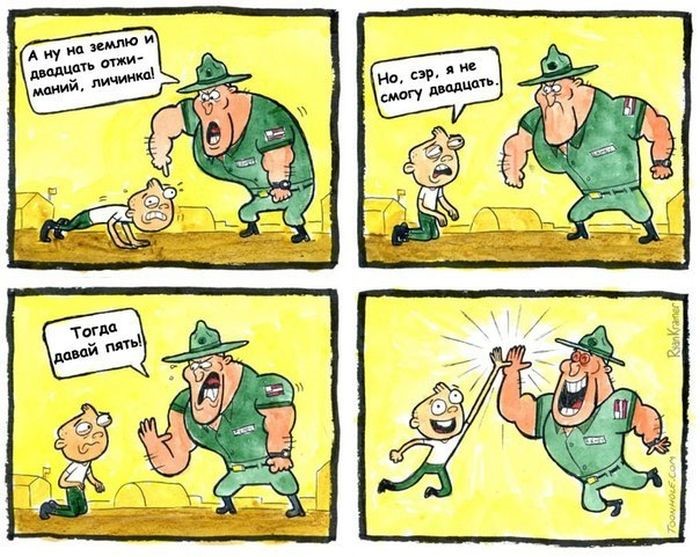

Графика

Графика – это особая форма комического, отличающаяся от письменного и устного его выражения. Самыми распространенными видами комической графики являются комиксы, шаржи и карикатуры. Грамотная комическая графика, в частности политическая, направлена на повышение социального самосознания и гражданской ответственности, выявление политических симпатий и антипатий.

И, подводя итог разговору о видах комического, несколько слов об остроумии и юморе.

Остроумие

Остроумием называется любое произведение комического – сам акт творения юмора, анекдота, шутки, сатиры и т.д. Комического не может быть без остроумия. Об остроумии мы подробно побеседуем в следующем уроке, а пока лишь заметим, что оно позволяет человеку шутить, чтобы суть была выражена всего в одной фразе, причем так, чтобы и добавить было нечего. Остроумие отличается наличием шутки, но отсутствием презрения, а также краткостью. Но одной лишь краткостью «остроты» не добиться, т.к. она достигается посредством использования неожиданной мысли.

Юмор можно понимать в двух значения. Первое – это само понимание комического, т.е. способность узнавать и демонстрировать смешное. А второе – это мягкая снисходительная, письменная или устная критика. Юмор предполагает наличие веселости и безобидной насмешки, он не связан со злобой и ехидством, как, например, сарказм или сатира. Маска смешного в юморе скрывает под собой серьезное отношение к объекту смеха, которое не сводится только к одному смешному. Истинные юмористы воспринимают юмор как изящество ума, которое несет добро; отражение творческих способностей интеллекта. Для истинного юмора характерно чувство прекрасного, способность видеть в обычном необычное, высокий вкус, чувство меры, наблюдательность и креативность.

Исходя из этого, и чувство юмора следует воспринимать как способность к пониманию юмора и восприятию смешного; как эмоциональное, интеллектуальное, эстетическое и моральное чувство. Из-за своей редкости тонкое чувство юмора всегда на вес золота, однако его можно и нужно развивать и воспитывать.

Рассмотренных нами видов комического вполне достаточно, чтобы понять, насколько широка и многогранна эта тема. Но в любом случае эта информация носит чисто теоретический характер, ведь любая форма смешного выстраивается на применении ряда специальных приемов, а это уже практика. Поэтому следующим пунктом нашего урока и станут приемы комического.

Базовые приемы комического

Базовые приемы комического необходимы для того чтобы создавать так называемые образы явлений, порождающих смешное. Ниже мы приведем наиболее распространенные приемы, использующиеся в комическом творчестве:

Приемы и виды комического

Некоторые приемы комического

Комическое — по сути это все смешное. Но шутки бывают добрыми, а бывают злыми. Нужно очень четко их различать и использовать лишь те, которые соответствуют духу вашего произведения.

Во многом приемы зависят и от того, к какому виду комического относится ситуация. Здесь я сделала подборку основных видов (чтобы уж было в одном месте).

В. Я. Пропп выделяет также множество причин, по которым люди смеются:

Виды комического

КОМИЧЕСКОЕ — смешное, вызывающее смех, веселье; средство раскрытия жизненного противоречия путем осмеяния.

Основные виды комического:

• Юмор — особый вид комического, изображение героев в смешном виде. В отличие от сатиры, юмор — смех веселый, добродушный, помогающий человеку освободиться от предрассудков, ошибочных убеждений, недостатков. Так, гоголевская повесть «Ночь перед Рождеством» буквально пронизана юмором (описание капризной красавицы Оксаны, Чуба и т. д.).

• Ирония — особый вид комического, осмеяние, насмешка. При иронии отрицательный смысл скрыт за внешней положительной формой высказывания. Например, в «Мертвых душах» Гоголь иронически изображает помещиков и чиновников. Ирония в характеристике Ноздрева заключается в противоречии между ее первой частью, где подобные Ноздреву люди называются хорошими товарищами, и последующими словами о том, что они «при всем том бывают весьма больно поколачиваемы».

• Сатира — особый вид комического: высмеивание, разоблачение отрицательных сторон жизни, изображение их в нелепом, карикатурном виде. Правдивое, но часто утрированное описание любых людей или явлений. Вызывает гнев и отвращение к высмеиваемым объектам (в «Мастере и Маргарите» Булгакова «дом Грибоедова», где размещалась ассоциация писателей МАССОЛИТ. О литературе здесь мало что напоминает, а все двери увешаны табличками типа «Рыбно-дачная секция»).

• Сарказм — особый вид комического, язвительная насмешка, высшая степень иронии, когда негодование высказывается вцолне открыто. Например, с сарказмом говорит Лермонтов в стихотворении «Дума» о своем поколении: «Богаты мы, едва из колыбели, Ошибками отцов и поздним их умом. », и заканчивет едким сравнением отношения к нему будущих поколений с «Насмешкой горькою обманутого сына/Над промотавшимся отцом».

• Гротеск — литературный прием, соединение реального и фантастического, создающее абсурдные ситуации, комические несоответствия. Например, гротеск активно используется Салтыковым-Щедриным в «Истории одного города». По сути, все события, происходящие в городе, являются гротеском. Жители города, глуповцы, «чувствуют себя сиротами» без градоначальников и считают «спасительной строгостью» бесчинства Органчика, который знает только два слова — «не потерплю» и «разорю». Вполне приемлемыми кажутся горожанам такие градоначальники, как Прыщ с фаршированной головой или француз Дю-Марио. Однако своей кульминации абсурдность достигает при появлении Угрюм-Бурчеева, задумавшего захватить всю вселенную. Стремясь реализовать свой «систематический бред», Угрюм-Бурчеев пытается все в природе уравнять, так устроить общество, чтобы все в Глупове жили по придуманному им самим плану, что в результате приводит к разрушению города его же жителями.

• Оксюморон — стилистическая фигура, или стилистическая ошибка — сочетание слов с противоположным значением («горячий лёд», «далекое близкое», «живые мертвецы», «юные старики», «слышно, как молчит тишина», «звучащая философия», убогая роскошь наряда, живой труп, веселящаяся скука, скучающая весёлость, «жар холодных числ», белая ворона и т. п.).

• Пародия — подражание внешним признакам человека или какого-либо явления с целью подчеркивания их внутренней пустоты или большей или меньшей степени ущербности. В пародии подражают обычно форме, а выявляют существенное, причем элементы формы в пародии нарочито акцентируются, намерено и почти незаметно смещаются и тем самым гиперболизируются. Какой бы характер не имела пародия — добродушно-юмористический, язвительно-иронический или уничтожающе-саркастический — она оказывается возможной лишь при условии, если в стиле пародируемого действия или художественного произведения есть некие «слабые» места, уязвимые для критики. Пародист обнаруживает их и, гиперболизируя, делает смешными. Вот почему крайне трудно написать пародию на классически совершенное и безупречное произведение, скажем на поэму А. Пушкина или роман Л. Толстого, но довольно легко пародировать стихи слабых поэтов или детективный фильм.

• Каламбур — комический эффект зависит не только от свойств изображаемого предмета, а от того, как именно, каким языком о нём говорится. То есть, само сочетание слов, своеобразная игра ими может вызывать улыбку и смех. Каламбурную словесную игру очень любил А.С. Пушкин. При этом в художественных произведениях она встречается довольно редко, но зато её много в его письмах. Так, в письме к Плетневу после своей женитьбы он писал: «. взять жену без состояния, я в состоянии, но входить в долги ради её тряпок — я не в состоянии» и т.д.

Рекомендуем также почитать:

Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. — М.: Искусство, 1976. — 184 с. (скачать в формате djvu)

Понравилось? Поделись с друзьями!

Виды комического

ВИДЫ КОМИЧЕСКОГО В ЛИТЕРАТУРЕ

КОМИЧЕСКОЕ (от греч. komikos — весёлый, смешной) — смешное, вызывающее смех, веселье; средство раскрытия жизненного противоречия путем осмеяния.

Основные виды комического: юмор, ирония, сатира, сарказм.

В основе комического всегда лежит какое-то несоответствие, нарушение нормы.

Это несоответствие может быть на языковом уровне (нелепицы, оговорки, имитация дефекта речи, акцента, не к месту звучащая иностранная речь), на уровне сюжетной ситуации (недоразумение, одного героя принимают за другого, неузнавание, ошибочные действия), на уровне характера (противоречие между самооценкой и произведенным впечатлением, между словом и делом, между желаемым и действительным и т. д.).

На протяжении истории человечества комическое воплощается в разных видах и формах.

ЮМОР

ЮМОР — особый вид комического, изображение героев в смешном виде.

В отличие от сатиры, юмор — смех веселый, добродушный, помогающий человеку освободиться от предрассудков, ошибочных убеждений, недостатков.

Юмор — наиболее универсальное проявление комического. Несмотря на противоречие, соединенное в юморе положительных и отрицательных чувств, общий «баланс» при его восприятии вызывает чувство удовольствия.

Юмор — это смех дружелюбный, беззлобный, но не беззубый. Выявляя сущность явления, он стремиться его совершенствовать, очистить от недостатков, помогая полнее раскрыться общественно-ценному. Юмор видит в своем объекте какие-то стороны, соответствующие идеалу.

Объект юмора, заслуживая критики, все же в целом сохраняет свою привлекательность.

Специфической особенностью юмора является наличие в нем определенной нравственной позиции и моральных качеств, как со стороны юмориста, так и со стороны воспринимающего юмор. При этом поразительный эффект юмора заключается в том, что смеясь над другим, мы порой не замечаем, что смеемся одновременно и над самими собой.

Юмор занимает огромное место в жизни, он сопутствует во всех наших делах. Это показатель нравственного здоровья человека, показатель его способности все остро подмечать и реагировать на событие в окружающем мире.

Даже так называемый «мрачный» юмор и тот имеет известное позитивное значение. Вспомните творчество немецкого писателя Э. Ремарка, юмор фронтовиков в книге «На западном фронте без перемен». Сам Ремарк по этому поводу писал: «Мы шутим не потому, что нам свойственно чувство юмора, нет, мы стараемся не терять чувство юмора потому, что без него мы пропадем».

В целом юмор стремится к сложной, как сама жизнь оценке, свободной от односторонностей общепринятых стереотипов. На более глубоком (серьёзном) уровне юмор открывает за ничтожным возвышенное, за безумным мудрость, за своенравным подлинную природу вещей, за смешным грустное — «сквозь видный миру смех. незримые ему слезы» (по словам Н.В. Гоголя).

В русской литре 19 в. многообразен и в высшей степени самобытен юмор Гоголя (от народно-праздничного смеха «Вечеров на хуторе. » и «героического» юмора «Тараса Бульбы» до причудливого гротеска «Носа», идиллического юмора «Старосветских помещиков» и грустного в «Шинели»).

Юмор в самых различных функциях и оттенках присущ Ф.М. Достоевскому, А.Н. Островскому.

Юмором пронизаны рассказы и пьесы А. П. Чехова. Замечательные образцы различных видов юмора в советской литературе — у И.Э. Бабеля, М.М. Зощенко, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.Т. Твардовского, В.М. Шукшина.

ИРОНИЯ

ИРОНИЯ — особый вид комического, осмеяние, насмешка.

При иронии отрицательный смысл скрыт за внешней положительной формой высказывания.

Слуга влиятельных господ,

С какой отвагой благородной

Громите речью вы свободной

Всех тех, кому зажали рот.

(Ф.И. Тютчев «Вы не родились поляком...»)

В «Мертвых душах» Н.В. Гоголь иронически изображает помещиков и чиновников. Ирония в характеристике Ноздрева заключается в противоречии между ее первой частью, где подобные Ноздреву люди называются хорошими товарищами, и последующими словами о том, что они «при всем том бывают весьма больно поколачиваемы».

Ирония — приём, при котором слово или высказывание приобретают в контексте речи смысл, противоположный буквальному значению, либо отрицающий его или ставящий под сомнение.

Намек на иронический подтекст может содержаться не в самом слове или высказывании, а в контексте, интонации, а в прозе – даже в ситуации, с которой связаны слово или высказывание.

К иронии прибегали авторы «плутовских романов».

Например, Чичиков отзывается о полицеймейстере следующим образом: « Какой начитанный человек! Мы у него проиграли в вист… до самых поздних петухов»

Юмор гоголевских повестей и поэмы «Мертвые души» осуществляется именно через притворно-серьезный тон рассказчика, якобы наивно приемлющего все нелепости и недостатки изображаемой жизни, якобы рассматривающего изображаемую жизнь глазами своих героев.

И в иронии, и в юморе даются два отношения автора к изображаемому: одно притворное, другое — подлинное, и в иронии, и в юморе интонация противополагается буквальному смыслу высказывания, но в иронии интонация несет в себе подлинное дискредитирующее отношение, в юморе — притворное уважительное отношение.

Различимые теоретически, ирония и юмор часто переходят друг в друга и до неразличимости переплетаются в художественной практике, чему способствует не только наличие общих элементов, общность функций, но и общая интеллектуалистическая природа этих двух методов художественного дискредитирования: игра со смысловыми контрастами, противопоставление логически противоположных понятий требуют четкости мысли в процессе своего создания и к ней же апеллируют в процессе читательского восприятия.

В своем стилистическом осуществлении ирония пользуется целым рядом форм, охватывающих самый разнообразный по объему и характеру материал, — то локализирующихся в отдельном слове, то проникающих все произведение в целом.

Ирония может возникать и из столкновения ситуации с языком, в котором автор эту ситуацию развертывает, например, при стилизации авторской речи под высокий торжественный слог. В этой роли выступают словарные и синтаксические архаизмы у Щедрина, в этой роли они вошли и в нашу публицистическую традицию. Таким же орудием иронической стилизации может послужить и самый ритм стихотворения, например, в пушкинском двустишии по поводу русского перевода «Илиады»:

« Крив был Гнедич-поэт, прелагатель слепого Гомера, — Боком одним с образцом схож и его перевод », где иронически проводимая параллель между Гнедичем и Гомером подчеркивается применением античного ритма — элегического дистиха.

САТИРА

САТИРА — особый вид комического: высмеивание, разоблачение отрицательных сторон жизни, изображение их в нелепом, карикатурном виде.

Например, явно сатирично описан в «Мастере и Маргарите» Булгакова «дом Грибоедова», где размещалась ассоциация писателей МАССОЛИТ. О литературе здесь мало что напоминает, а все двери увешаны табличками типа « Рыбно-дачная секция ».

Сатира представляет собой беспощадное осмеяние и отрицание явления или человеческого типа в целом.

В отличие от юмора, сатирический смех — смех грозный, жестокий, испепеляющий. Для того, чтобы как можно сильнее ранить зло, социальные уродства, пошлость, безнравственность и тому подобное, явление нередко сознательно утрируют, преувеличивают.

Например, в сатирических комедиях В. Маяковского «Баня» и «Клоп» действие не совпадает с реальным ходом жизни. Не могут люди из будущего встретиться с нами. Не может быть начальника, как Главначпупс в «Бане». И многие обстоятельства пьесы «Клоп» тоже не имеют точной аналогии с действительностью. Но преувеличение, заостренная форма делает зримыми наши недостатки, которые были и есть в нашей жизни.

Сатирическое осмеяние достигается с помощью таких приёмов, как гипербола (то есть преувеличение до необыкновенных размеров) или гротеск (фантастически-уродливое изображение).

Например, один из градоначальников в «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина с серьезным видом, обсуждая вопрос о постройке моста в городе, спрашивает: « А как будем возводить мост — вдоль или поперек реки? » И сразу становится ясна непроходимая глупость человека, занимающего ответственный пост.

Гиперболу и гротеск мастерски использует В. Маяковский в стихотворении «Прозаседавшиеся», в котором он «вдрызг» высмеивает всякого рода совещания и издевается над заседающими, что они постоянно только что и делают, так это заседают и перезаседают. Человек не может попасть на прием к начальнику, а секретарь объясняет почему:

«Оне на двух заседаниях сразу,

В день

Заседаний на двадцать

Надо поспеть нам.

Поневоле приходится раздвояться.

До пояса здесь,

А остальное

Там».

Сатира не стремится к точному воспроизведению жизни, правдоподобию и похожести. Она может укрупнять характер, заострять отдельные его стороны, преувеличивать обстоятельства, в которых действуют люди. Главное для неё — обнажать, сделать зримыми те явления жизни, против которых она направляет свое острие.

Сатира — жанр смелый. Она соединяет небывалое с действительным, существующим; преувеличение, гиперболу — с бытовыми чертами героев и жизненными обстоятельствами.

Такая свобода средств продиктована ее главной задачей: заставить увидеть те пороки и недостатки, мимо которых люди проходят в жизни, не замечая их. Смех здесь жестокий, бичующий, потому, что он направлен на все то, что не соответствует правовым, политическим, эстетическим и нравственным идеалам. Поэтому сатира не знает снисхождения и жалости.

Формы сатирических произведений чрезвычайно своеобразны. Речь идет не только о степени художественности сатиры, но и о ее художественном своеобразии.

Если мы обратимся к тому типу сатиры, который построен на отрицании социальной системы, то увидим, что творчество великих сатириков — Рабле, Свифта, Салтыкова-Щедрина, — отделенное друг от друга временем и пространством, столь различное по своему социально-политическому генезису, представляет собой большую близость формы. Основная особенность сатиры этого типа заключается в том, что все изображаемое в ней дается в плане полного отрицания. Положительные идейные установки автора, во имя которых идет это отрицание, не даны в самом произведении. Их сущность ясна из комического обнаружения ничтожности изображаемого. Отсюда нередко встречающееся вульгарное утверждение, будто у сатириков этого типа нет положительного идеала.

Усиливая комическое до степени гротеска, придавая ему форму невероятного, фантастического, сатирик тем самым выявляет его абсурдность, его неопределенность, его противоречие с реальной действительностью.

Реалистически-гротескная фантастика сатириков как основа их стиля определяет целый ряд отдельных приемов. Главнейшие из них состоят в том, что фантастическое дается с точным и весьма обширным перечислением натуралистических подробностей (Рабле) или даже точным измерением его размеров (Свифт).

На первый план сатира выдвигает отрицательные типы и характеры, давая положительное лишь как фон для них либо не давая вовсе. Сатира эта по преимуществу является сатирой типов и характеров.

У сатиры есть свои, только ей присущие особенности. Речь идет, в первую очередь, о злободневности. Люди не будут смеяться над тем, что им сегодня не кажется важным, что их не задевает, не волнует.

Осмысляя сущность комического, важно понять, что его источником является не эстетизация уродств жизни, а борьба с ними. Смех лечит язвы общества, он служит доброму и прекрасному.

САРКАЗМ

САРКАЗМ (от греческого sarkadzo — рвать, терзать) — особый вид комического, язвительная насмешка, высшая степень иронии, когда негодование высказывается вполне открыто.

В отличие от прямого обличения, сарказм осуществляется как процесс переосмысления предмета.

С сарказмом говорит Лермонтов в стихотворении «Дума» о своем поколении: « Богаты мы, едва из колыбели, Ошибками отцов и поздним их умом. », и заканчивает едким сравнением отношения к нему будущих поколений с « Насмешкой горькою обманутого сына Над промотавшимся отцом ».

Как и сатира, сарказм заключает в себе борьбу с враждебными явлениями действительности через осмеяние её.

Беспощадность, резкость изобличения — отличительная особенность сарказма.

В отличие от иронии в сарказме находит свое выражение высшая степень негодования, ненависть.

Развитая политическая жизнь Греции и Рима породила высокие образцы сарказма у Демосфена, Цицерона и Ювенала. Глубоким сарказмом было проникнуто творчество великих борцов молодой буржуазии против феодализма. Рабле, гуманист, боровшийся против скованности сознания теологией и схоластической наукой, стрелы сарказма направляет против схоластических ученых, производя от слова «Сорбонна» насмешливые — сорбонята, сорбониды и т.д.

Вольтер широко использовал приём сарказма для изобличения церкви и её служителей в своих памфлетах и в особенности в «Орлеанской девственнице». В памфлетах Вольтера сарказм по адресу церкви подымался до патетики негодования в часто повторяемой концовке: «Ecrasez l’infame». Чрезвычайным разнообразием отличаются сарказмы Свифта в его изобличении различных сторон общественной жизни современной ему Англии.

Глубочайшим негодованием проникнут сарказм русских революционно-демократических писателей (Чернышевский, Салтыков-Щедрин и др.) в их борьбе с самодержавием, крепостничеством, либералами.

В советской литературе, классово осознанной и острой, сарказм по отношению к врагу должен найти и находит благоприятные условия для своего развития. Мы встречам сарказм у В. Маяковского, М. Кольцова и др.

ПРИЁМЫ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

Гипербола

Контраст между данным и должным может быть еще больше подчеркнут при помощи гиперболы, доводящей иронически утверждаемое явление до в высшей степени преувеличенных размеров.

Гротеск

ГРОТЕСК — литературный прием, соединение реального и фантастического, создающее абсурдные ситуации, комические несоответствия.

Например: в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве» медведь собирается разорять «типографии и университеты»; в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» впечатление гротеска создается причудливым сочетанием бытового фона Москвы с фантастическими образами Воланда и его свиты.

Гротеск активно используется М.Е. Салтыковым-Щедриным в «Истории одного города». По сути, все события, происходящие в городе, являются гротеском. Жители города, глуповцы, « чувствуют себя сиротами » без градоначальников и считают « спасительной строгостью » бесчинства Органчика, который знает только два слова — « не потерплю » и « разорю ».

Вполне приемлемыми кажутся горожанам такие градоначальники, как Прыщ с фаршированной головой или француз Дю-Марио. Однако своей кульминации абсурдность достигает при появлении Угрюм-Бурчеева, задумавшего захватить всю вселенную. Стремясь реализовать свой «систематический бред», Угрюм-Бурчеев пытается все в природе уравнять, так устроить общество, чтобы все в Глупове жили по придуманному им самим плану, что в результате приводит к разрушению города его же жителями.

Гротеск — это мир небывалый, особый, противостоящий не только обыденному и повседневному, но и реальному, действительному.

Гротеск всегда двухпланов, а восприятие его двойственно: то, что на первый взгляд могло показаться случайным и произвольным, на самом деле оказывается глубоко закономерным.

К. Станиславский писал: «Настоящий гротеск — это внешнее, наиболее яркое, смелое оправдание огромного, всеисчерпающего до преувеличенности внутреннего содержания».

Гротеску часто свойственно стремление к предельному обобщению, преимущественно сатирическому. Обобщенность исторического содержания позволяет гротеску совмещать в себе противоположные черты: сатиру и лиризм, юмор и сарказм, трагическое и комическое, а также включать в перспективу современной жизни моменты утопии (например, общество будущего в романе «Что делать» Н. Чернышевского).

Оксюморон

ОКСЮМОРОН (оксиморон; др.-греч. буквально — остроумная глупость) — стилистическая фигура, или стилистическая ошибка — сочетание слов с противоположным значением. Таким образом, слово «оксюморон» само по себе является оксюмороном.

Например: «горячий лёд», «далекое близкое», «живые мертвецы», «юные старики», «слышно, как молчит тишина», «звучащая философия», убогая роскошь наряда, живой труп, веселящаяся скука, скучающая весёлость, «жар холодных числ» (А.Блок), Белая ворона т. п.

Любой оксюморон является противоречием.

Характерным для оксюморона является намеренное использование противоречия, для создания стилистического эффекта. Оксюморон нередко используется в названиях литературных произведений: « Горячий снег » Ю.Бондарева, « Бесконечный тупик » Д.Галковского, « Слепящая тьма » Артура Кестлера, « Мёртвые души » Н.Гоголя, « Живой труп » Л.Толстого, « Оптимистическая трагедия » В. Вишневского.

Антифраза

Например: Хорош, нечего сказать.

В крыловском «а философ — без огурцов» насмешка сосредоточивается на звании философа, любителя мудрости, мудреца, спасовавшего перед здравым смыслом крестьянина, но здесь нет антифразы, ибо звание философа не оспаривается за объектом иронии, высмеиваются лишь претензии такого рода философии на мудрость, на знание жизни, следовательно слово «философ» употреблено здесь одновременно и в прямом своем смысле, правильно обозначая человека, занимающегося философией, и в смысле ироническом — таким образом дается как бы частичная антифраза, относящаяся лишь к некоторым признакам выражаемого этим словом понятия.