что такое коллективизация кратко

Коллективизация. Кратко

Причины коллективизации

В конце 1920 лет ХХ века Советский Союз взял курс на индустриализацию. Реализация плана индустриализации требовала от экономики страны огромных усилий. В частности, строителей заводов, фабрик, шахт, гидроэлектростанций, городов, каналов банально нужно было кормить.

Но сельское хозяйство СССР находилось в допотопном состоянии. В 1926 году количество личных крестьянских хозяйств составляло 24,6 млн, в 1928 году средняя площадь посева была менее 4,5 га, более 30 % хозяйств не имело инструмента, рабочего скота для обработки земли. В 1928 году 9,8 % посевных площадей вспахивалось сохой, сев на три четверти был ручным, уборка хлебов на 44 % производилась серпом и косой, обмолот на 40,7 % производился ручными способами.

К 1928-29 годах доля бедняков в сельском населении СССР составляла 35 %, середняков — 60 %, кулаков — 5 %. в 1926-27 годах средняя товарность зернового хозяйства равнялась 13,3 % (товарность — процентное отношение объема продукции на продажу к объему всей произведенной продукции).

В 1927-28 годах Союз захлестнул так называемый хлебозаготовительный кризис: объём закупок государством зерна у крестьян резко снизился (например, на 1 января 1928 объем хлебозакупок в Сибири составлял 66,5 % от необходимого). С 1 июля 1927 по 1 января 1928 государством было заготовлено на 2000 тысяч тонн зерна меньше, чем в тот же период предшествующего года. В то же время хлеба в деревне было много. Но крестьяне не желали его продавать в объемах, необходимых государству. Это было вызвано низкими закупочными ценами на зерно, нехваткой промышленных товаров для обмена на сельскохозяйственную продукцию; некоторые районы пострадали от неурожая, ходили слухи о возможности новой войны с Западом.

Это стало дополнительным поводом для крестьян припрятать подальше хлеб. Наученные горьким опытом, горожане бросились раскупать товары первой необходимости. Осенью 1927 года городские магазины являли собой давно забытое зрелище: с прилавков исчезли масло, сыр, молоко. Потом начались перебои с хлебом: за ним выстраивались длинные очереди.

Цели коллективизации

— необходимость преодоления неоднородности и многоукладности экономики СССР

— обеспечение бесперебойного снабжения быстро растущих в ходе индустриализации городов

— высвобождение рабочих рук из деревни для строек первых пятилеток (в колхозах было проще внедрять технику, что освобождало от ручного труда миллионы крестьян)

— увеличение урожайности зерна для продажи на экспорт и закупку на валюту оборудования для индустриализации

Осуществление коллективизации. Кратко

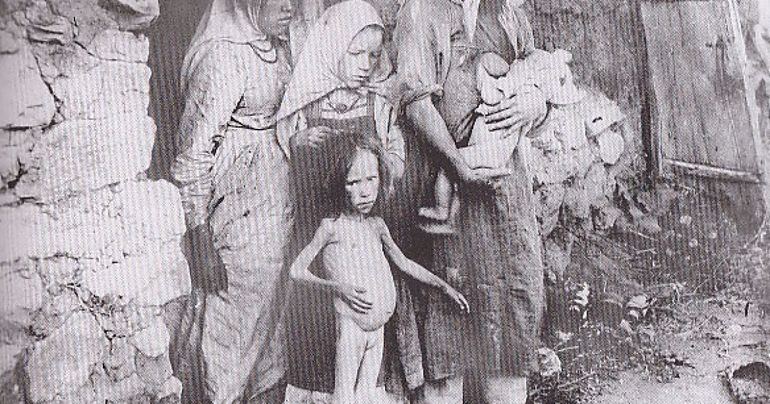

Во многих сельских районах, в том числе и в Украине, сообщалось о случаях голодания крестьян, питании суррогатами, о болезнях и гибели взрослых и детей и даже о самоубийствах, вызванных голодом» (Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). 46—51, дискуссия Политбюро об импорте продовольствия)

Многие гибли в пути, многие — по прибытии на место, поскольку, как правило, «спецпереселенцев» высаживали на голом месте: в лесу, в горах, в степи. Выселяемым семьям разрешалось брать с собой одежду, постельные и кухонные принадлежности, продовольствие на 3 месяца, однако общий багаж не должен весить больше 30 пудов (480 кг). Остальное имущество изымалось и распределялось между колхозом и бедняками

Покидать колхоз можно было только с разрешения председателя. Подобное положение сохранялось вплоть до 1960-х годов. 15 июля 1964 года в СССР был принят закон «О пенсиях и пособиях членам колхозов», которым колхозникам устанавливались фиксированные пенсии, что уравнивало их в правах с другими рабочими

Итоги коллективизации

— Истребление скота, раскулачивание, полная дезорганизация работы колхозов, усиленная неблагоприятными погодными условиями, привели в 1932 — 1933 годах к страшному голоду на Украине, в южных областях России, в Казахстане, охватившему примерно 25 — 30 млн. человек и стоившему жизни примерно 5 миллионам крестьян

— Высланы, раскулачены около двух миллионов человек

— В середине 1930-х годов страна заготовляла 1200 — 1400 миллионов пудов товарного зерна ежегодно

— 1 января 1935 года были отменены карточки на хлеб, 1 октября 1935 года — на другие продукты

Цели и причины проведения

Понятие коллективизации в Советском Союзе подразумевало объединение в единую систему мелких отдельных крестьянских хозяйств для образования крупных коллективов посредством производственного кооперирования. Сельское хозяйство в то время считалось основой экономики, и властью было принято решение получить максимум средств именно из этого источника, чтобы преодолеть разрыв в экономическом развитии.

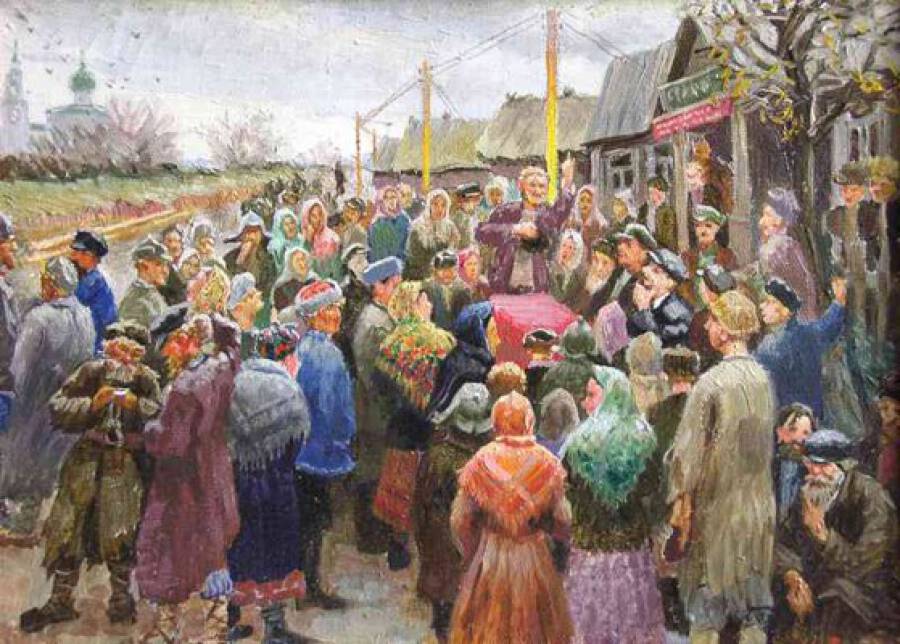

Намеченные планы индустриализации оказались под угрозой из-за хлебозаготовительного кризиса в 1927—1928 годах. От крестьян было получено в 8 раз меньше хлебной продукции по сравнению с прошлым годом. Поэтому в 1927-м на XV съезде ВКП (б) был провозглашён курс на сплошную коллективизацию. Она выражалась в создании объединений, которым полагались льготы в сфере кредитования, налогообложения, а также прерогативы в снабжении сельскохозяйственной техникой.

В ноябре 1929 года в газете вышла статья под названием «Год великого перелома» Сталина, которая означала полный отказ от принципов добровольности и принудительную повсеместную коллективизацию. Ее основными целями считались:

В ходе коллективизации власть рассчитывала на повышение эффективности труда и стабильно получаемый объем урожая. Это должно было позволить увеличить поставки в другие страны, получать больше прибыли и направлять ее на развитие советской промышленности.

Одной из главных задач, стоящей перед руководством страны, была уничтожение кулаков, единоличных собственников. Делалось это с целью того, чтобы в советском сознании не было чувства превосходства личного над общественным. Кроме этого, считалось, что установить полный контроль легче именно над крупными объединениями.

Одной из немаловажных причин коллективизации в СССР являлся опыт зарубежных стран, на который ориентировалась советская власть. Но если за границей аграрный переворот начался еще задолго до промышленной революции, то в Союзе эти два процесса стартовали практически одновременно.

Темпы и методы

По указанию Сталина до граждан была донесена информация, содержащая запланированные показатели на ближайшее пятилетие. Их нужно было добиваться всеми реальными и нереальными способами. Цифры касались сроков и темпов проведения коллективизации.

Крестьян в принудительном порядке заставили принять участие в образовании коллективных хозяйств. У них насильственно изымался скот, орудия труда, а сами они обязаны были вступать в создаваемые объединения. Чтобы кормить себя и семью, разрешалось оставить скромный минимум. По истечении 5 лет вся земля должна была перейти в собственность колхозов.

Были объявлены следующие даты:

На выдвинутую идею общество отреагировало по-разному. Беднякам она понравилась, ведь, вступая в колхозы, они абсолютно ничего не теряли, так как ничего и не имели. Для них это становилось своеобразной гарантией того, что они защищены от голодной смерти. Плюсом являлось то, что за каждый трудодень человек получал оплату в виде набора продуктов.

Существенные минусы ощутили крупные и крепкие собственники. Им предстояло попрощаться со всем тем, что было нажито непосильным трудом десятилетиями. Уверенность в завтрашнем дне и в стабильном будущем детей таяла на глазах. Взамен такие хозяйственники ничего не получали.

Это не могло не вызвать в массах сопротивление. Хлеб начали прятать. Конфискацию приходилось проводить насильственно. Самых непокорных ссылали с семьями в наиболее отдаленные регионы, практически не приспособленные для жизни. Больше всего смертей от голода случалось именно там, что и стало одним из самых страшных последствий коллективизации.

Пытаясь подавить и искоренить кулаков, государство уничтожало в них любое стремление к формированию собственности, к наживе и достатку. Крестьянам оставляли только предельный минимум, которого, по расчетам государства, должно было хватить на пропитание и выживание, но не более. В результате появился огромный класс общества, абсолютно не заинтересованного в труде, ведь все заработанное все равно отнималось.

К 1930 году в стране насчитывалось уже около 350 тысяч обедневших крестьян.

Реализация политики

В ходе антиколхозных протестов Сталин в 1930 году переложил на местные власти ответственность за коллективизацию, что позволило крестьянам временно выйти из объединений. Однако спустя несколько месяцев принудительный курс возобновился.

Начало и переход к новой политике СССР подразумевали полное вытеснение кулаков. По мнению властей, существование кулачества было несовместимо с установлением и победой социализма. Закреплялось это в следующих документах:

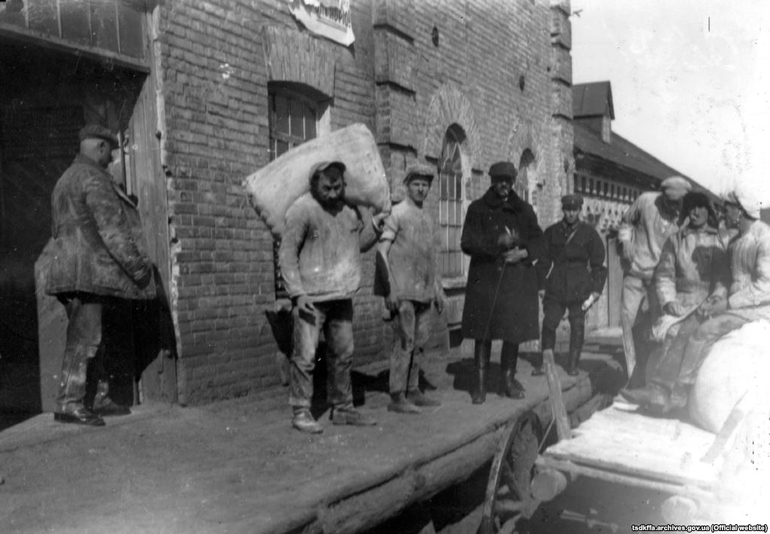

Во всех районах отменялся принятый ранее закон, позволявший арендовать земельные участки и применять наемный труд для единоличных крестьянских хозяйств. Местные органы власти наделялись полномочиями насильственно изымать имущество, принадлежавшее кулакам, высылать их за пределы областей или районов. Конфискованные вещи передавались в фонды колхозов, которые объявлялись неделимыми и признавались вступительным взносом от батраков и бедняков. Обязательная часть направлялась в государственные и кооперативные органы, как причитающаяся доля с кулаков.

Первым регионом, где началась реализация мероприятий по переводу земель в колхозы, стал Хоперский округ в Нижне-Волжском крае. Затем коллективизация распространилась на Среднюю и Нижнюю Волгу, на Северный Кавказ.

За период с 1928 по 1930 год свыше 120 тысяч человек были вывезены на хлебозаготовительные и посевные работы. От партийных, кооперативных, советских и хозяйственных организаций командированы 100 тысяч рабочих, от комсомола — 10 тысяч активистов. За черты города в деревенские районы отправлено около 250 тысяч человек. Наибольшее количество людей было сослано в Центрально-Чернозёмные районы, Украину, Северный Кавказ.

Для ликвидации кулачества были созданы специальные комиссии. Их члены назначались на крестьянских собраниях и осуществляли свою работу в сельских советах. К середине 1930 года сумма экспроприированного у кулаков имущества составила свыше 400 миллионов рублей.

Первые результаты

После отказа от НЭПа в 1929 году и на основании нового принятого курса Сталина на ближайшие 5 лет рост промышленности составил около 40%. Поставленная цель перехода к общей коллективизации была реализована на 52,8%.

Принуждения и насильственная конфискация спровоцировали массу жалоб и писем. В некоторых регионах отмечались даже вооруженные выступления.

К концу 1932 года коллективизация охватила уже 63% всех хозяйств, а для их обслуживания использовалось 75 тысяч единиц сельхозтехники. Несмотря на кажущиеся успехи и экономические подъемы, первыми итогами коллективизации в СССР стали колоссальные потери. Это была наиболее жесткая форма ведения классовой борьбы, которая иногда могла сопровождаться привлечением силовых структур. Сопротивление крестьян быстро преодолевалось.

Ситуация еще более осложнилась, когда в 1931 году пять районов были поражены засухой. Неурожай отмечался и в 1931−32 годах на главных зернопроизводящих территориях страны, где на тот момент проживало уже 30 миллионов человек. Больше всего погибших от голода было в Украине. Тем не менее, полученное зерно беспощадно изымалось для экспорта и дальнейшей закупки промышленного оборудований на вырученные средства.

Однако, несмотря на страшные человеческие потери и первоначальные неудачи, этап коллективизации позволил достичь и положительных показателей. В сравнительной таблице можно увидеть, как они изменились за несколько лет:

Положение крестьян, попавших под принудительную коллективизацию, постепенно стало улучшаться. Пережив страшнейшую трагедию, люди начали обживаться на новых выделенных им местах, пополняли ряды советских рабочих. В 1938 году проводилась массовая паспортизация детей спецпоселенцев и тех, кто был сослан в дальние регионы. Уже к 1940 году почти 100 тысяч человек вернулись в крупные города, поступив в вузы.

Общие итоги

Количество крупного рогатого скота по результатам осуществления политики и принудительного объединения в колхозы сократилось на 30%. Огромные территории были охвачены мучительной голодной смертью. Самый страшный в истории голодомор продлился с 1932 по 1933 год, охватив значительные площади Беларуси, Украины, Казахстана. Умирали целые семьи, деревни.

Оправдать такие человеческие потери неурожаем было нельзя, так как зерна бы хватило, чтобы прокормить каждого работающего человека. Но изымаемые государством выращенные объемы не могли не привести к массовым смертям. По общим подсчетам, численность погибших составила более 7 миллионов человек.

Крестьянство не смогло сохранить свой первоначальный уклад. Сохранение собственности стало невозможным. Исчезло даже само ее определение. Несвойственным было и стремление к достижению высоких результатов в получении урожая, так как все подлежало конфискации. С одной стороны, это способствовало развитию индустриализации и существенно ускоряло ее темпы. Но были неопровержимые отрицательные моменты.

Впоследствии система перераспределения продовольствия была все же налажена, и это позволило спасти страну от сильнейшего голода в период Великой Отечественной войны. Ручной труд постепенно заменялся механизированным. На полях работали высокопроизводительные тракторы, комбайны.

Главной целью коллективизации, которая завершилась противоречивыми цифрами, первоначально являлось выведение страны на новый этап развития. Это удалось реализовать частично. Несоразмерной получилась только цена, которую пришлось за это заплатить обычным людям. Последствия принудительного объединения хозяйств ощущаются и в наше время.

Коллективизация в СССР

Коллективизация – процесс, проходивший в СССР в конце 20-х – начале 30-х годов XX века и заключавшийся в объединении мелких крестьянских хозяйств в крупные коллективные социалистические хозяйства, называемые колхозами.

История коллективизации в СССР

Молодой Советский Союз к концу 20-х годов прошлого столетия столкнулся с огромным количеством проблем. Власть еще не чувствовала себя достаточно уверенной, особенно после НЭПа, когда граждане начали ощущать некоторую независимость и проявлять самостоятельность, что выходило за рамки концепции социализма в сталинско-ленинском понимании. Но главное – стране необходимо было преодолеть отставание от развитых стран мира в плане экономического развития. Как писал Сталин, «…мы отстали от передовых стран на 50-100 лет». Это было не только политически неприглядно, но еще и означало явную угрозу: огромные территории Союза являлись лакомым куском для многих государств, и в случае развертывания военных действий у СССР просто не хватило бы сил для обороны. Необходимо было что-то срочно предпринять.

В рамках политики форсированного развития экономики и обобществления единоличной собственности было принято решение о проведении всеобщей коллективизации. На XV съезде ВКП(б) в 1927 году были обнародованы принципы её проведения.

Апогеем политики коллективизации можно считать период с 1930 по 1933 года, когда все крестьянские хозяйства СССР насильно объединялись в колхозы. В таких республиках, как Латвия, Эстония, Литва, Молдавия и другие, присоединённых к СССР позднее, процесс коллективизации завершился только к 1950 году.

Причины и цели

Итак, стране требовалось проведение индустриализации для ликвидации отставания от развитых государств. А где взять на это средства? Основой экономики, как и в прежние годы, являлось сельское хозяйство – значит, «выкачать» деньги можно было только из этого источника.

Причинами коллективизации стали:

При этом правительство стремилось добиться реализации стразу нескольких целей:

Основным итогом коллективизации должно было стать увеличение хлебных поставок, что позволило бы как можно больше зерна продавать за границу, а на вырученные средства быстрыми темпами поднимать промышленность. Что из этого получилось – сейчас мы увидим.

План и методы

Сталин довел до сведения граждан Союза плановые показатели, которых следовало добиться любыми правдами и неправдами в течение ближайших лет. Они касались сроков проведения коллективизации.

Срок полного охвата колхозами

Северный Кавказ, районы Поволжья

Урал, Сибирь, другие зерновые регионы

В целом в течение одной пятилетки все земли Союза должны были принадлежать колхозам. Мелкие крестьянские хозяйства должны были подвергнуться ликвидации. Это следовало из Постановления ЦК ВКПб от 5 января 1930 года.

Коллективизация проводилась в основном насильственными методами. Крестьян обязали сдать скот и орудия труда в колхозы, куда они должны были вступать. Себе разрешалось оставить необходимый для прокорма минимум.

Эта идея нашла поддержку только у бедняков, что вполне логично: вступая в колхоз, они ничего не теряли, зато получали хоть какую-то гарантию, что не погибнут от голода (в колхозах зарабатывали трудодни, за которые полагалась оплата продуктами).

Крепкий же хозяйственник не только не выигрывал, но очень проигрывал от такого развития событий: он терял все, что было нажито трудом поколений, все, что позволяло ему быть уверенным в завтрашнем дне, кормить и воспитывать детей. Взамен же он не получал ничего. В итоге многие зажиточные крестьяне оказывали сопротивление, прятали хлеб. Конфискация имущества у них производилась насильственными методами, а самих кулаков вместе с семьями ссылали в далекие, не приспособленные для жизни регионы. Люди просто погибали там от голода и болезней.

Государство пыталось «выдавить», уничтожить кулака, дабы искоренить стремление к наживе и собственности у тружеников аграрного сектора. В итоге мы получили целый класс людей, совершенно не заинтересованных в результатах своего труда: все равно то, что выращено с приложением всех сил, будет отнято государством. В обмен оно дает всем поровну – с тем расчетом, чтобы крестьянин мог выжить, не более того.

Последствия проведения коллективизации

Коллективизация проводилась жёсткими и насильственными методами, так как большинство крестьян, имевших крупные единоличные хозяйства, не хотели переходить к коллективному труду и к равному распределению полученных продуктов.

Коллективизация имела как положительные результаты, так и отрицательные. Государственно важной целью было создание системы распределения финансов таким образом, чтобы большая их часть шла на нужды индустриализации. Эта задача была выполнена, и индустриальный сектор начал развиваться ускоренными темпами – индустриальная пропасть между СССР и западными странами была ликвидирована.

Но отсутствие средств в аграрном секторе привело к массовому голоду населения. Следует отметить, что причина голода заключалась не только в сниженном финансировании. В начале 30-х годов наблюдался страшный неурожай – несоблюдение техники ведения сельского хозяйства и нежелание безземельных крестьян работать привели к плачевным результатам.

Многие крестьяне не хотели объединяться в колхозы и отдавать своё имущество государству, поэтому они часто полностью уничтожали всю свою собственность, включая скот и посевы.

Итоги

После завершения тяжелейшей пятилетки правительство получило возможность проанализировать итоги коллективизации, оказавшиеся совсем не радостными. Да, уже к 1934 году колхозами было охвачено 75% крестьянских хозяйств.

Крестьяне, кто только мог, подавались в город на заработки, когда их стали лишать скота и орудий труда. Массовый отток сельского населения плюс низкий урожай (в начале 30-х годов во многих районах была засуха) привели к тому, что нечем стало кормить скот. Его потери оказались огромными.

Но самое страшное последствие коллективизации – голод 1932-1933 гг. Он охватил Украину, Беларусь, Казахстан. Люди вымирали семьями, деревнями. Да, неурожай был, но не настолько катастрофичным, чтобы вызвать столь впечатляющие потери населения: по разным источникам, от голода погибло от 3 до 5 (называют даже цифру 7!) млн. человек. Такой стала цена за коллективизацию.

Раскулачиванию подвергались не только крупные, но и средние, и даже мелкие хозяйственники, так как правительство не определило критериев оценки кулаков, зато дало цифры: не менее 5-7% на деревню. В иных местах план старались перевыполнять очень усердно: раскулачивали до 20% населения.

Крестьянство утеряло свой традиционный уклад, исчезло чувство собственности, ответственность, стремление к получению более высокого урожая – ведь «все равно все отберут». Деревня обнищала. Все зерно, что удалось выручить, было продано за границу, что поспособствовало ускорению темпов индустриализации – этого нельзя отрицать. К тому же удалось наладить систему распределения продовольствия, позволившую избежать сильного массового голода во время Великой Отечественной войны. Со временем колхозы механизировались – на поля были выведены трактора и комбайны. Правда, это произошло далеко не сразу. В первые годы, наоборот, павший скот заменили люди: сами пахали, сеяли.

Цель оправдывает средства: всегда ли?

Коллективизация была задумана как средство, с помощью которого страна будет в кратчайшие сроки выведена на новый путь развития. Отчасти это получилось. Но цена, которую за это пришлось заплатить, оказалась несоразмерной. Часть последствий мы ощущаем до сих пор: деревни опустели и вымирают, а на то, чтобы возродить дух русского крестьянина-хозяйственника, который сможет справиться с гибелью деревни, потребуются не годы – десятилетия.

Коллективизация

ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ

В 1927 г. в стране разразился очередной «хлебный кризис». Из-за нехватки промышленных товаров для обмена на зерно, а также неурожая в ряде районов, сократилось количество поступившего на рынок товарного хлеба, а также продажа сельхозпродукции государству. Промышленность не поспевала кормить город через товарообмен. Опасаясь повторения хлебных кризисов и срыва выполнения плана индустриализации, руководство страны решило ускорить проведение сплошной коллективизации. Мнение экономистов-аграрников (А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев и др.), что наиболее перспективным для экономики является соединение индивидуально-семейной, коллективной и государственной форм организации производства, было проигнорировано.

В декабре 1927 г. ХV съезд ВКП(б) принял специальную резолюцию по вопросу о работе в деревне, в которой провозгласил «Курс на коллективизацию». Ставились задачи: 1) создать «фабрики зерна и мяса»; 2) обеспечить условия для применения машин, удобрений, новейших агро- и зоотехнических методов производства; 3) высвободить рабочую силу для строек индустриализации; 4) ликвидировать разделение крестьян на бедноту, середняка и кулака. Был издан «Закон об общих началах землепользования и землеустройства», по которому из госбюджета выделялись значительные суммы на финансирование коллективных хозяйств. Для технического обслуживания крестьянских объединенных кооперативов в сельских районах организовывались машинно-тракторные станции (МТС). Колхозы были открыты для всех.

Коллективные хозяйства (колхозы) управлялись общим собранием и избираемым им правлением во главе с председателем. Существовали три типа колхозов: 1) товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ), где обобществлялись только сложные машины, а основные средства производства (земля, инвентарь, рабочий и продуктивный скот) находились в частном пользовании; 2) артель, где обобществлялись земля, инвентарь, рабочий и продуктивный скот, а в личной собственности оставлялись огороды, мелкий скот и птица, ручной инвентарь; 3) коммуны, где все было общим, подчас до организации общественного питания. Предполагалось, что крестьянин сам убедится в преимуществах обобществления, и с принятием административных мер не спешили.

Взяв курс на индустриализацию, советское руководство столкнулось с проблемой нехватки средств и рабочих рук для промышленности. Получить то и другое можно было, прежде всего, из аграрного сектора экономики, где к концу 20-х гг. было сосредоточено 80% населения страны. Выход был найден в создании коллективных хозяйств. Практика социалистического строительства диктовала быстрые, жесткие темпы и методы.

«ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА»

В ноябре 1929 г. вышла в свет статья Сталина «Год великого перелома». В ней говорилось о «коренном переломе в развитии нашего земледелия от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию».

РАСКУЛАЧИВАНИЕ

ИЗ ПИСЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЦИК М.И. КАЛИНИНУ. НАЧАЛО 1930-Х

«Председателю ВЦИК тов. М.И. Калинину. Находясь в ссылке, я насмотрелся на весь ужас этого массового выселения целых семейств. Пусть это кулаки, хотя многие из них имели совершенно ничтожное, ниже середняцкого состояние, пусть вредные элементы, хотя, правду сказать, многие попали сюда только из-за злых языков своих соседей, но все же это люди, а не скотина, и жить им приходится гораздо хуже, чем живет скотина у культурного хозяина. »

«ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ»

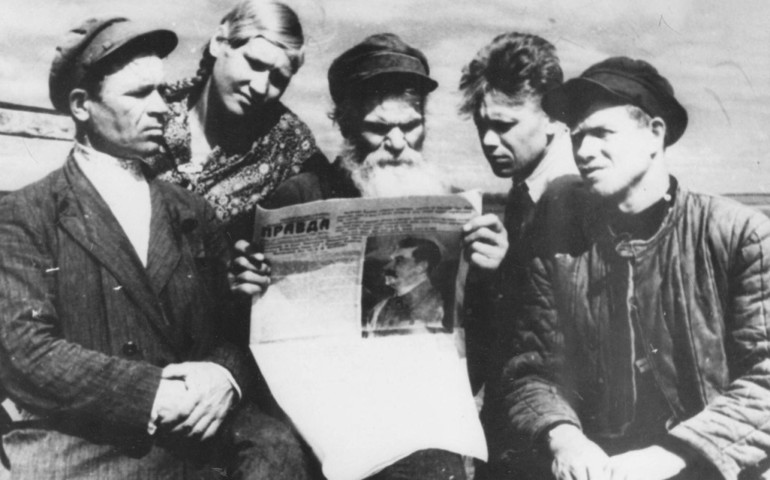

2 марта 1930 г. в «Правде» вышла статья Сталина «Головокружение от успехов», содержавшая обвинение в перегибах в адрес местного руководства. Было принято постановление о борьбе против «искривления партлинии в колхозном движении». Показательно наказаны некоторые руководители на местах. Тогда же, в марте, был принят Примерный устав сельскохозяйственной артели. В нем провозглашался принцип добровольного вхождения в колхоз, определялся порядок объединения, объем общественных средств производства.

ГОЛОД 1932-33 ГГ.

В 1932 г. выполнить задания по сдаче хлеба колхозы зерновых районов не смогли. Туда были направлены чрезвычайные комиссии. Деревню захлестнула волна административного террора. Изъятие для нужд индустриализации из колхозов ежегодно миллионов центнеров зерна вызвало вскоре страшный голод. Зачастую изымалось даже то зерно, которое было предназначено для весеннего посева. Мало сеяли, мало и собирали. Но план поставок необходимо было выполнять. Тогда у колхозников забирали последние продукты. Импортные станки обошлись народу очень дорогой ценой, голодом 1932-1933 годов. Голод разразился на Украине, Северном Кавказе, Казахстане, в Центральной России. Причем, многие голодающие районы являлись как раз хлебными житницами страны. По подсчетам некоторых историков голод унес жизни более 5 млн человек.

ИТОГИ

В 1934 г. было объявлено о завершающем этапе коллективизации. Было покончено с разделением крестьян на бедноту, середняка и кулака. К 1937 г. 93% крестьянских хозяйств были объединены в колхозы и совхозы. Государственная земля закреплялась за колхозами в вечное пользование. Колхозы располагали землей и рабочей силой. Машины давали государственные машинно-тракторные станции (МТС). За свою работу МТС брали частью собранного урожая. На колхозах лежала ответственность сдавать государству по «твердой цене» 25-33% продукции.

Формально руководство колхозом осуществлялось на основе самоуправления: общее собрание колхозников избирало председателя, правление и ревизионную комиссию. Фактически же колхозами управляли райкомы партии.

Главным результатом коллективизации стал осуществленный со многими неоправданными издержками, но все же осуществленный индустриальный скачок.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ У. ЧЕРЧИЛЛЯ

О беседе с И. Сталиным на переговорах в Москве в августе 1942 г. (разговор зашел о коллективизации в СССР в 1930-х годах)

(. ) Эта тема сейчас же оживила маршала [Сталина].

[речь зашла о зажиточных крестьянах и Черчилль спросил]: «Это были люди, которых вы называли кулаками?»

Наступила довольно длительная пауза. Затем Сталин продолжал: «Мы не только в огромной степени увеличили снабжение продовольствием, но и неизмеримо улучшили качество зерна. Раньше выращивались всевозможные сорта зерна. Сейчас во всей нашей стране никому не разрешается сеять какие бы то ни было другие сорта, помимо стандартного советского зерна. В противном случае с ними обходятся сурово. Это означает еще большее увеличение снабжения продовольствием».

Я. помню, какое сильное впечатление на меня в то время произвело сообщение о том, что миллионы мужчин и женщин уничтожаются или навсегда переселяются. Несомненно, родится поколение, которому будут неведомы их страдания, но оно, конечно, будет иметь больше еды и будет благословлять имя Сталина.

Черчилль У. Вторая мировая война. (В 3 х книгах)». Часть II. Тт. 3-4. М., 1991