что такое коливо в православии

Православная Жизнь

Отвечает иерей Андрей Чиженко.

Мы вошли в Великий пост сквозь Адамово изгнание, ибо мы его дети, отпрыски от корня Адама и Евы. И имеем в себе страшное наследство: грех, словно болезнь, болезнь смертельную, поразившую каждую клеточку нашего существа – болезнь, врачующуюся только Христом. Потому, подражая своему, хоть и грешному, но все-таки святому прародителю, вышли из светлого рая во тьму изгнания, во мрак земного странничества. Ведь даже и одежды и покровы храмов наших переоблачаются в черные цвета, и облачения священнослужителей тоже.

Но, как ни странно, этот мрак оказался не адскою вечною тьмою. В нем есть нечто промыслительное о нас – некая спасительная Божественная благодать. Ведь Господь и этот мрак грехопадения человеческого, и мир, извращенный им, продолжает обнимать, как птица обнимает своих возлюбленных птенцов. Это не тяжелый мрак уныния и обреченности древнегреческого языческого фатума. В этом мраке дышит Бог – Живой и Сущий. Это мрак перед рассветом спасения. В данном нашем постовом конкретном случае – перед Воскресением Христовым. Но мы должны выйти на борьбу со своим ветхим человеком, со страстями да похотями. Войти в этот мрак борьбы! В этот мрак болезни и исцеления (о, такого болезненного!) от нее.

Мы должны войти в темноту Великого поста, но не Богооставленности, но Богоприсутствия, ибо это все промыслительно о нас. И в этой почти ветхозаветной темноте нам рассыпаны звездные карты спасения, чтобы мы не сбились с пути. Как святые судьи и пророки, данные народу Израильскому, словно некие богогласные звонкие трубы, возвещающие о грядущем Мессии, так и нам во мраке Великого поста дана картография спасения, звездная сияющая карта сквозь Святую Четыредесятницу, ведущая нас в верном направлении – к Светлой Пасхе.

Одна из звездочек на этом пути – воспоминание в пятницу первой седмицы Великого поста чуда явления епископу Антиохийскому Евдоксию в 362 году святого великомученика Феодора Тирона, умершего к этому времени довольно давно (около 305 года). Святой явился Архиерею для того, чтобы предупредить его и православных христиан Антиохии о нечестивом замысле императора Юлиана Отступника, который окропил растительную пищу на рынках города идоложертвенною кровью. Святой повелел христианам варить коливо (отварные зерна пшеницы часто с медом) и вкушать это блюдо. С тех пор в Церкви появился обычай по заамвонной молитве Литургии Преждеосвященных Даров в пятницу первой седмицы Святой Четыредесятницы читать канон великомученику Феодору Тирону и освящать коливо, раздавая его верующим для восстановления и укрепления сил, для духовной и телесной поддержки в посте. Это уникальная служба, на которой стоит присутствовать. Ведь она служится только один раз в году в вышеупомянутый день.

А в воскресенье мы празднуем Неделю Торжества Православия, в которую вспоминаем событие, произошедшее 19 февраля в 843 году, пришедшееся на первое воскресенье Великого поста. Тогда Святейший Патриарх Константинопольский Мефодий вместе с клиром и народом вышли из храма Святой Софии с крестами да иконами и шагали с торжественными песнопениями по улицам столицы Византийской империи. Это событие наряду с догматом об иконопочитании, установленном на VII Вселенском Соборе 787 года, поставило точку в столетней кровопролитной войне, унесшей тысячи жизней. Ересь, несмотря на кажущееся могущество ее сторонников, была побеждена. Православие восторжествовало. Ибо Бог поругаем не бывает.

И эти два события первой седмицы Великого поста – чудесное коливо святого великомученика Феодора Тирона и Торжество Православия – являются для нас, мне кажется, провозвестниками Воскресения Христова. Господь с нами! Всегда. Он бережет Своих верных. Он ведет нас сквозь пост за руку, как малых детей, ко спасению и печется о нас каждую секунду нашего бытия.

Главное, чтобы мы сами научились воспринимать нашу жизнь как Божье чудо, как постоянное попечение Творца о мире и лично о каждом из нас.

Кутия, коливо

Кутия́, коли́во (ко́ливо) (греч. κολύβα (колива)) – сваренные пшеница или рис, приправленные сахаром либо медом, иногда смешанные с изюмом, черносливом или яблоками (приготовляется и потребляется в честь какого-либо святого или в память об усопших).

Поминальную пищу обычно называют — кутьёй; великопостную — коливом.

Кутия приносится в храм в память усопших христиан, поставляется на панихидном столе (кануне) с возжженной свечой, знаменующей незаходимый Свет вечной жизни, благословляется священником во время заупокойной службы (панихиды или литии) и вкушается за поминальным столом с молитвенным поминовением усопшего, прежде вкушения обычной пищи.

Пшеница, рис и плоды в кутии означают, что усопший воскреснет, подобно как истлевшее в земле зерно потом приносит обильные плоды, а мед знаменует сладость вечных благ Небесного Царства.

Принесенную в храм кутию (и другие продукты) можно или оставить на поминальном столике (кануне), чтобы вкушающие молитвенно помянули тех, за кого сделано приношение.

В пятницу первой седмицы Великого поста коливо приносится в церковь в воспоминание чуда мученика Феодора Тирона (306 г.). В 362 году греческий император Юлиан Отступник в насмешку над христианами приказал тайно окропить идоложертвенной кровью все съестные припасы, продававшиеся на рынках Антиохии. Отступник от христианской веры хотел таким образом осквернить верующих, которые строго постились в первую неделю Великого поста. Но великомученик Феодор, сожженный в 306 году за исповедание веры Христовой, явился во сне епископу Евдоксию, рассказал об этом распоряжении Юлиана и дал совет вместо оскверненной пищи употреблять в течение недели коливо.

Этим чином благословения колива Церковь как бы напоминает имущим, чтобы они ради праздника и в память усопших поделились с неимущими и от других ястий своей праздничной трапезы, да не остатками или отбросами, а лучшими, сладкими кусками, – напоминает о том, чтобы они в праздники вообще усугубили свои добрые дела, умножили милостыню всякого рода, совершая ее ради праздника и в память усопших, как бы их долю отдавая неимущим, как бы руками этих последних пересылая праздничное угощение дорогим и любимым, подобно тому как было в древней Руси, и как в некоторых местах до последнего времени сохранился обычай в праздники относить или посылать своим близким и друзьям в качестве подарка некоторые снеди праздничной трапезы. Отдать неимущим то, чем рады были бы угостить в праздник наших дорогих усопших, – вот лучший способ праздничного поминовения их, угодный Господу, указываемый и похваляемый Святою Церковью, отрадный для усопших, весьма спасительный и для самих совершающих его.

святитель Афанасий (Сахаров), исповедник

1 стакан риса, 100 гр. изюма без косточек, 100 гр. меда. Рис отварить до мягкости. Отдельно сварить изюм. Соединить с рисом. Подсластить медом, предварительно разведенным в небольшом количестве кипяченой воды.

Рецепты колива:

Коливо из риса. 1 стакан риса залить кипятком (1,5 стакана), плотно накрыть кастрюлю крышкой и варить три минуты на сильном огне, шесть — на среднем, три — на маленьком. Еще 12 минут не открывать крышку, давая рису настояться на пару. Соотношение всех компонентов для колива сохраняется. Иногда добавляют изюм, но это необязательно.

Можно также приготовить коливо из чечевицы или ячменя. В общем смысле — это скудная пища из зёрен.

Коливо

Коливо, иначе кутия, – вареная пшеница с медом, составлявшая пищу бедных римлян и носившая у них название «coliphia». В христианской церкви коливо приносится 1) в честь и память Господних праздников и святых, 2) в память усопших и 3) в пятницу первой недели Великого поста в воспоминание о том, как св. Феодор Тирон, явившись епископу Евдоксию, уведомил его о приказании Юлиана Отступника окропить идоложертвенною кровью все продававшиеся на торжище Антиохии припасы, посоветовал употребить в пищу коливо и тем спас христиан от осквернения (Никифор Кал., История X кн., 12 гл.). Обычай приносить коливо в двух первых случаях существовал уже в IV ст. Указание на это находится в толковании Вальсамона на 4-е апостольское правило. «Каким образом, – говорит он, – приготовленное на память святых и умерших и украшенное разного рода плодами коливо приносится к алтарю, – об этом узнаем из молитвы великого Афанасия, читаемой за умерших».

Содержание молитвы Афанасия В. над коливом остается неизвестным. Дошедшие до нас молитвы этого рода принадлежат позднейшему времени, IX-X и XII в. Такова, напр., молитва над коливом в память святых по рукописи Синайской библиотеки IX-X в. № 957 и X в. № 958 и в память усопших по рукописи той же библ. 1153 г. № 973 (проф. А. А.Дмитриевский, Описание литургических рукописей II, стр, 6, 35. 111). Столь ранних известий о приношении колива в честь Феодора Тирона в литургических памятниках не имеется. О нем не говорят древнейшие из известных уставов, – Типикон великой Константинопольской церкви IX-X в. и Константинопольского Евергетидского монастыря XII ст., хотя в том и другом памятнике служба субботы первой недели Великого поста посвящена памяти этого святого (А. А. Дмитриевский, Описание I, стр. 115. 519), а песнопевцем XI в. Иоанном Евхаитским составлен ему особый канон (Филарет, архиеп. Черниговский, Исторический обзор песнопевцев, стр. 327). В Синайском Канонаре X-XI в. нет даже и подобного указания. Ввиду подобного обстоятельства, введение в церковную практику обычая приносить коливо в честь Феодора Тирона можно считать сравнительно поздним. В пользу такого предположения говорит и тот факт, что молитва над коливом молебного пения Феодору Тирону: «Вся совершивый словом Твоим, Господи», не есть специальная на этот случай молитва, а молитва над коливом в память вообще святых (рукоп. IX-X в. Синайской библ. № 957: А. А. Дмитриевский, Описание II, стр. 6; ср. Евхологион александрийской патриаршей библ. XIV в. ibid., стр. 351). Это несомненный признак того, что при составлении службы Феодору Тирону пользовались готовым материалом.

Что касается приношения колива в честь и память святых и всех вообще усопших, то оно составляет, как можно думать, остаток тех древних трапез, или вечерей любви, которые устраивались в древней христианской церкви в дни кончины мучеников и простых смертных. «Мы, – говорит, напр., Ориген, – празднуем день смерти потому, что не умирают те, которые кажутся умершими. Поэтому и поминовение святых совершаем и родителей наших и друзей, в вере усопших, набожно память творим. Когда же совершается память их, тогда созываем благочестивых со священниками и вместе с клиром угощаем верующих» (Толкование на кн. Иова). Существование и устройство агап в дни кончины отмечает также и Иоанн Златоуст (Беседа 27 на 1 посл. к Коринфянам). Право считать приношение колива остатком этих древних трапез дают следующие соображения. Как известно, по действующему ныне церковному Уставу поминовение усопших и приношение за них колива совершаются в Великий пост только в пятницу вечером, субботу и неделю и не имеют места в остальные седмичные дни (Последование вечера Сырной недели; см. еще Типикон Константинопольского Евергетидского монастыря XII в. и Типикон 1205 г Барбрриновой библ. в Риме III № 69: А. А. Дмитриевский, Описание 1, стр. 523. 827). Подобная практика возникла на почве постановлений Лаодикийского собора 364 г.: «ни памяти мученик творити (в Великий пост), токмо в субботу и неделю; не подобает в Великий пост ни брака, ни памяти по мертвых, ни иного коего пира творити» (50 и 51 пр.). Под «пиром» в память усопших собор разумеет вышеупомянутые трапезы, устроявшияся в древней церкви в дни кончины: – их совершение в четыредесятницу представляется несовместимым со строгостью поста. И если на основании соборного запрещения устраивать в Великий пост трапезы по умерших церковь отменяет на данное время приношение колива, то само собою понятно, что последнее рассматривается ею, как остаток этих именно погребальных трапез. И, действительно, молитва над коливом по рукописи Синайской библиотеки 1153 г. № 973 усвояет его приношению название « Σοχη’ » – вечеря любви. По ее словам, в приношении колива прославляются Господь и Его пречистая Матерь, принимают участие все святые и Ангелы. Объединяя церковь небесную и земную, оно подобно вечери Авраама, на которой последний принимал странников (А. А. Дмитриевский, Описание II, стр. 111–112). Как остаток древних трапез в дни памяти святых и усопших, коливо входит и в настоящее время в составь поминального стола и для него благословляется. «Последование над коливом на трапезу в память празднуемых святых» – читаем в рукописи Святогробской библиотеки 1584 г. № 134 (А. А. Дмитриевский, Описание II, стр. 806).

Благословение колива в честь и память святых ограничивалось по древней практике чтением одной из трех молитв: современной – «Сотворивый вся словом Твоим, Господи», или – «Боже Вседержителю, создавый небо и землю и море и вся, яже в них», или «Благословен еси, Господи, единый человеколюбивый и безгрешный» (А. А. Дмитриевский, Описание II, стр. 6. 157. 181. 191. 287; 35. 45. 71. 82. 148. 196, 111). Что же касается благословения колива в память усопших, то иногда оно состояло из одной молитвы: «Владыко, Господи Боже наш, во свете живый», или «Благословен еси Боже отцев наших, создавый человека и введший его в мир», или даже «Вся сотворивый словом Твоим, Господи» (А. А. Дмитриевский, ibid, стр. 110. 111. 148), иногда же принимало форму целого последования с различным составом в зависимости от того, в память кого приносилось коливо: – мирянина, священника или же монаха (А. А. Дмитриевский, ibid, стр. 327. 771. 921). По сравнению с современным оно имело больший объем, – содержало пение погребального канона и погребальных стихир.

В русской церкви обычай приносить коливо отмечается уже в вопросах Кирика к епископу Нифонту. «Слышал я негде, – говорить Кирик, – что над кутьею за упокой нужно зажигать две свечи или четыре или сколько бы ни было, но чет, а за здравие пять или три. Клим (один из числа тех, к которым Кирик обращался с вопросами), сказал мне на это: сколько хочешь – и за здравие, и за упокой, но без просфор, ибо просфора проскомисается в алтаре и не кладется на кутию» (проф. Е. Е. Голубинский, История русской церкви I, 2, стр. 396 по 1-му изд.).

Как святой мученик Феодор Тирон христианам помог. История колива

Приблизительное время чтения: 9 мин.

Рабочий день на городском рынке Константинополя, новой столицы Римской империи, начинается рано. Еще не взошло солнце, еще спят крепким сном жители. А торговцы уже приходят на рыночную площадь, торопятся занять места в торговых рядах. Ведь прежде чем появятся первые покупатели, предстоит сделать еще множество дел. Развязать тюки с товаром. Разложить его по прилавкам так, чтобы людям хотелось сделать покупку. Накормить и напоить животных — осликов, мулов, верблюдов, — которые помогли привезти продукцию на рынок. Отвести их под навес, где они будут ждать целый день, пока хозяин работает. Заплатить городским чиновникам налог за право торговать на рынке. В общем, много чего нужно сделать. Поэтому так рано встают торговцы и спешат всё успеть, чтобы встретить покупателей радостной улыбкой и призывом:

— Ай, дорогой, не проходи мимо! Лучше, чем у меня, товар нигде не найдешь, точно тебе говорю!

Странный случай на рынке

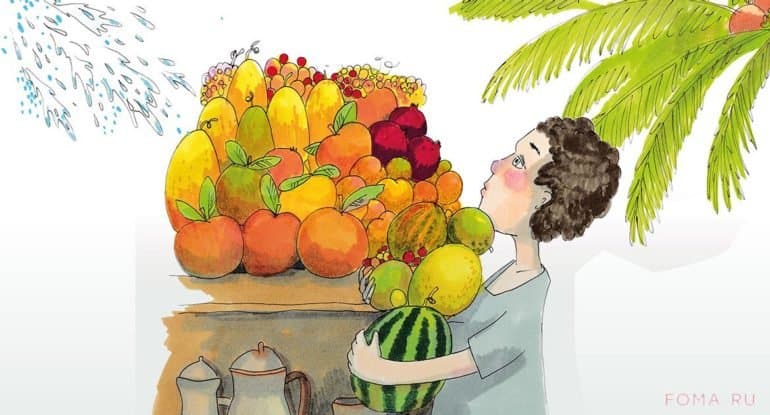

В предрассветных сумерках раскладывал на прилавке свой товар торговец фруктами. Ему помогал сын — кудрявый мальчик лет десяти.

— Папа, а вот эти яблоки куда лучше положить?

— Эти — розовые. Положи их рядом с ярко-красными, чтобы лучше было видно оттенок цвета.

— Чтобы видно было, что это разные сорта яблок?

— Да, молодец. А дыни разложи возле арбузов, чтобы они не загораживали мелкие фрукты.

— Хорошо, папа, сейчас сделаю.

Вдруг в торговых рядах появились всадники. Это была городская стража. Неспешно ехали они от прилавка к прилавку. За ними старенький мул вез огромную бочку, в каких обычно водовозы развозят по улицам питьевую воду в жаркие дни. Но что же делает водовоз на рынке в такую рань, да еще в сопровождении вооруженных стражников? А делал он очень странные вещи. Когда бочка останавливалась возле очередного прилавка, водовоз кряхтя залезал на бочку, черпал воду ковшом на длинной ручке и разбрызгивал ее так, чтобы она окропила все товары, лежавшие на прилавках поблизости. Потом мул вез бочку дальше, и все повторялось снова. Дошел черед и до фруктового ряда. Водовоз стал брызгать водой на спелые ягоды инжира, темно-красные вишни, лиловые сливы. Мальчик испуганно спрятался за прилавком. А отец спросил у водовоза:

— Уважаемый, скажи — зачем ты обливаешь наш товар своей водой?

Но вместо водовоза ответил один из стражников:

— Таков приказ градоначальника. Все продукты на рынке и в торговых лавках теперь будут окропляться каждый день.

— Зачем? — удивился отец. — Какой в этом смысл?

— Ты задаешь слишком много вопросов, торговец, — стражник нахмурил брови. — Смотри, как бы не пришлось тебе самому ответить за твое любопытство. Разве тебе мало того, что так распорядился сам градоначальник?

— Нет, мой господин, — отец смиренно опустил глаза. — Я все понял. Вот мой товар, пусть водовоз делает свое дело.

— То-то же… — стражник лениво зевнул. — Думаешь, нам самим нравится в такую рань возиться тут с твоими яблоками? Но приказ есть приказ. Его нужно выполнять, а не спрашивать — «что» и «зачем».

— Да, мой господин, — склонил голову отец. — Приказ нужно выполнять.

Весь его вид изображал полную покорность. Но когда стражники и водовоз двинулись дальше, отец тут же преобразился. Движения его стали быстрыми и точными, а взгляд острым. Он подозвал к себе мальчика, посмотрел ему в глаза и сказал:

— Ты помнишь, где живет наш епископ Евдоксий, сынок?

— Да, папа, помню. Он живет на улице, которая ведет к морю.

— Скорее беги туда, разбуди его и расскажи все, что сейчас видел здесь, на рынке.

— Хорошо, папа. А что это было?

— Я не знаю. Но чувствую, что происходит что-то плохое. Епископ — мудрый человек, пусть он решит, как со всем этим быть.

— Да, папа. Я сделаю так, как ты сказал.

Мальчик развернулся и со всех ног побежал прочь.

Явление святого воина

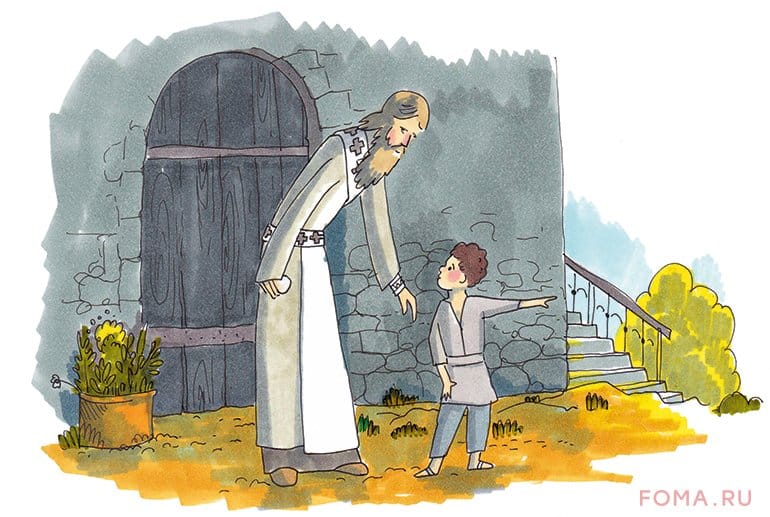

Дом, где жил епископ Евдоксий, стоял на улице, ведущей к морскому порту Константинополя. Днем здесь непрерывной чередой шли караваны могучих верблюдов, увешанных тюками с поклажей. Огромные быки тянули повозки на деревянных колесах. Повозки доверху были загружены заморским товаром, который прибыл в город на кораблях. Шум, гам, стук колес по булыжной мостовой, мычание быков и рев верблюдов — вот как звучала эта улица днем. Но сейчас, ранним утром, здесь было совсем тихо. Когда мальчик прибежал к дому епископа Евдоксия и тихонько постучал в дверь, ему открыл сам хозяин — пожилой, но статный высокий человек с седой бородой и добрыми глазами.

— Простите, если я разбудил вас. Меня послал отец и сказал, что это очень важно.

— Не нужно извиняться, — сказал Евдоксий. — Ведь ты исполнял волю отца, как и положено послушному сыну. Ты не разбудил меня. Я встаю рано. Люблю эти утренние часы, когда есть возможность помолиться в тишине. Говори, что отец велел тебе передать для меня?

Отдышавшись от быстрого бега, мальчик стал рассказывать о водовозе и стражниках, которые на рынке зачем-то кропили водой из бочки все съестные припасы. Епископ внимательно слушал его рассказ. Лицо его сделалось строгим и печальным. Когда мальчик закончил, епископ погладил его по голове.

— Спасибо тебе. Ты вовремя принес эту важную весть. Но я и до твоего прихода уже знал о происходящем.

Мальчик с недоумением посмотрел на епископа:

— Что, кто-то раньше меня уже пришел к вам с рынка и рассказал о водовозе?

— Нет, — улыбнулся Евдоксий. — Мой вестник был не с рынка. Но не удивляйся тому, что он тебя опередил. Ведь тебя послал твой отец, а его — Сам Бог.

И епископ поведал мальчику о том чуде, которое произошло с ним этой ночью.

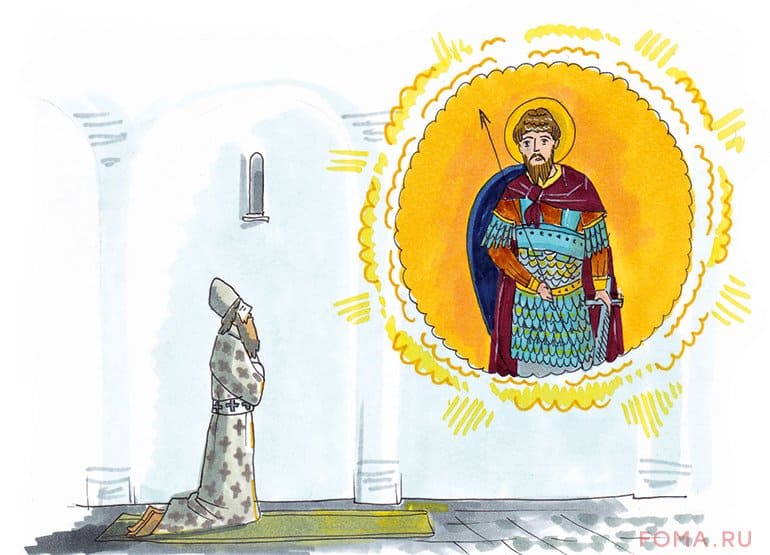

Вот что Евдоксий рассказал: когда он встал на молитву, в комнате вдруг засиял свет и перед ним явился мужчина в воинских одеждах. Он сказал:

— Собери немедленно христиан и прикажи им всем, чтобы никто из них не покупал на городских рынках еду. По приказанию нечестивого царя все продукты на рынках будут осквернены кровью животных, которых принесли в жертву языческим богам. Христианам нельзя есть такую оскверненную пищу.

Епископ в недоумении стал спрашивать, чем же заменить покупаемые на рынках продукты людям бедным, не имеющим домашних запасов еды. Небесный вестник ответил:

— Дай им коливо, и ты избавишь их от затруднений!

Но епископ продолжал недоумевать, так как не знал, что такое коливо. Тогда мужчина сказал:

— Коливо — это вареная с медом пшеница. Так называется это кушанье в Евхаитах — городе, где я жил когда-то. Слушай, как нужно его готовить, — и ночной гость рассказал рецепт колива. Тогда епископ спросил:

— Кто же ты и почему так заботишься о православных христианах?

— Я — мученик Христов Феодор. По Божию повелению я послан вам на помощь.

Сказав это, святой стал невидим — так епископ закончил свой рассказ об удивительном происшествии.

Подвиг Феодора

— Вот это да! Сам Бог нам помогает, — воскликнул мальчик.

— Да, и Бог, и его святые — все наши защитники и помощники,— подтвердил епископ.— В бочке водовоза, которую ты видел, вода смешана с кровью от жертв языческим божествам. Наш царь Юлиан, видимо, помутился рассудком. Он родился и вырос в христианской семье. Но потом решил, что христианство — неправильная вера. И стал поклоняться идолам — языческим богам. А нас, христиан, всячески притесняет. Вот и теперь он придумал эту хитрую уловку с кроплением продуктов. Ведь если христиане будут есть эту пищу, получится, что и они тоже невольно поучаствовали в служении языческим богам.

— Что же теперь делать? — встревожился мальчик.

— Не бойся, я уже послал своих помощников во все христианские общины города. Сегодня за утренним богослужением христиане узнают о том, что задумал нечестивый царь Юлиан. Ему не удалось осквернить нас. Никто из христиан не станет покупать продукты на рынке, пока не прекратится это безобразие.

— Но кто же такой этот мученик Феодор?

Епископ задумался. Потом сказал:

— Какой он отважный человек, — восхищенно сказал мальчик.

— Да, мученики — отважные люди, потому что они полагались на Бога. А тот, кто с Богом, — непобедим. Однако и нам с тобой пора приниматься за дело.

— Как готовить коливо, пока знаю только я. И нам нужно успеть приготовить его, чтобы христиане могли позавтракать. А после мы расскажем всем, как можно готовить коливо самим.

— Вот это да! Давайте готовить коливо. Но это же, наверное, очень непростое дело — готовить незнакомое блюдо? Справимся ли мы?

— Не бойся, — улыбнулся епископ. Ничего сложного в приготовлении колива нет. Его можешь приготовить даже ты, без помощи взрослых. Сейчас я тебе расскажу рецепт:

Подготовь 500 грамм пшеницы, одну ложку соли и шесть столовых ложек меда. Зерна пшеницы промой и положи в холодную воду примерно на два часа (засекай время!). Потом пшеницу вари на медленном огне до мягкости и не забудь посолить во время варки. Обязательно следи, чтобы зерна сильно не разварились, иначе кушанье получится липким. Теперь сваренную пшеницу необходимо остудить. Поставь ее на несколько минут в холодное место. Настала очередь меда! Добавь его по вкусу, но следи за тем, чтобы получилась не слишком жидкая смесь. Теперь коливо готово! Можно украсить его изюмом и орешками.

Все это происходило в славном городе Константинополе более чем 1600 лет назад. Нечестивый император Юлиан отрекся от Христа (отчего и получил прозвище — Отступник) и стал преследовать христиан. Тогда шла первая неделя Великого поста. Зная, что в эти дни христиане соблюдают строгий пост и каются в своих согрешениях, он повелел всю неделю осквернять все съестные припасы на рынках. Такова была хитрая задумка императора — испортить христианам весь Великий пост. Но Бог разрушил коварный замысел, послав епископу Евдоксию святого Феодора Тирона с рецептом колива. На этой простой пище христиане и прожили те дни, ничего не покупая на городских рынках. С тех пор у нас в Церкви каждый год в первую неделю Великого поста после богослужения раздают верующим коливо — в память о том, как Небесный Царь защитил свой народ от нечестивого царя земного.

Чудо колива, или «бессмысленные» традиции

Об этом чуде святого мученика Феодора Тирона мы вспоминаем каждый год, хотя прошло более 1600 лет с того дня, когда христиане Константинополя были спасены от замышляемого против их веры злодеяния. И освящение колива остается значимой составляющей этого праздника. Но насколько важен для нас этот обряд? Зачем так много традиций далеких веков перенесено в современную жизнь Церкви? Не обросла ли сверх меры всевозможными обрядами наша православная вера?

О практических аспектах древних традиций, притягательной силе церковных обрядов, поиске причин и выборе человека – протоиерей Владимир Пучков, клирик Крестовоздвиженского храма города Винницы, главный редактор газеты «Православная Виннитчина».

Протоиерей Владимир Пучков

Церковь живет по простому принципу – она ничего никогда не отменяет. Примером могут служить каноны: принимает некий собор какое-нибудь правило, например, в IV веке, проходит столетие или два, и другой собор принимает другое правило, касающееся этого же предмета, но несколько иного содержания – иногда прямо противоположного. Однако предыдущее правило никто не отменяет.

Таким же образом и многие традиции у нас сохранились: когда-то они имели определенное значение, со временем его потеряли. Но поскольку самим традициям было уже несколько веков, отменять их оказалось жалко.

Так, например, получилось с крестными. Изначально восприемник выполнял функцию поручителя за новопришедшего. Когда человек приходил в церковную общину с желанием принять крещение, его сразу не крестили. Пришедшего долгое время готовили, но перед этим кто-то должен был поручиться, что этот человек пришел действительно Христа ради, а не по каким-то меркантильным соображениям или еще почему-то.

Когда в IV веке Церковь перестала быть гонимой и крестить стали многих, подчас целыми семьями, поручаться за отдельно взятых людей уже было сложно. В восприемниках, как поручителях, нужда отпала. Но ведь успела сформироваться целая традиция. И акцент переместился – теперь крёстному вменялась в обязанность не помощь человеку в подготовке к крещению, а попечение об уже крещёном. Таким образом традиция сохранилась, а ее изначальный смысл потерялся.

Очень интересное чудо

С освящением колива наблюдается то же самое. На какой-то момент Церковь переживала это событие как действительно очень значимое. Великий пост, время особого воздержания. И тут император Юлиан повелевает тайно окропить кровью жертвенных животных продукты на рынке, чтобы христиане осквернились, сами того не желая и не подозревая об этом.

Далее происходит чудо – причем чудо очень интересное, особенно если вдуматься, посредством кого действовал Господь. Мученик Феодор Тирон явился, как известно, архиерею. Но архиерей этот был арианином – православного архиерея в городе не было. Причем Евдоксий был еще и человеком, мягко говоря, не очень благочестивой жизни. Профессор Болотов пишет о нём: «человек малопривлекательный, в своих проповедях доходивший до пошлости и балаганства, менявший свои убеждения, как не всякий другой».

Вот такому человеку является мученик только потому, что его, в силу положения, услышат многие.

И христиане выходят из положения простым путем – варят пшеницу и едят ее с медом.

Конечно, для Церкви это событие было значимо. Им было явлено промышление Божие – причем речь ведь шла не о пресечении какого-то серьезного и явного злодейства, а об изобличении подспудного, тайного и подленького замысла. И Господь даже его изобличил и показал, как Он заботится о христианах, не погнушавшись для этого откровенно недостойным человеком – и отсутствие достойных не стало помехой.

Постное блюдо на скорую руку

Конечно, в нынешнее время само по себе коливо мало что значит. Ведь что такое коливо? Это постное блюдо, которое можно быстро приготовить. У нас и кутью в Навечерие Рождества Христова сейчас чуть ли не сакрализируют, придавая ей особый смысл. А смысл-то ведь простой и чисто практический: в монастырях служба Навечерия Рождества заканчивалась вечером, целый день братия ничего не ела, а скоро нужно идти на Всенощную Рождества. Поэтому готовили то, на что не нужно тратить много времени – варили пшеницу и ели ее с медом.

Это было просто постное блюдо, приготовленное на скорую руку.

Но сегодня быстро приготавливаемых постных блюд очень много, и готовятся они быстрее, чем коливо. Поэтому практический смысл колива пропал. Осталась только традиция, которой много веков. И при том, что она потеряла актуальность, традиция эта дорога многим людям, для них она часть церковной жизни, «так было всегда».

Так и с коливом – традиция эта просто вросла в жизнь Церкви. Это и первый уставной молебен в Великом посту, и освящение пищи при отсутствии праздника, и неплохой повод интересное поучение произнести. Да и просто – написано в Триоди служить, значит надо служить.

Очень тяжело расставаться

– Зачем же наша Церковь соблюдает традиции, смысл которых давно утерян?

– Мы соблюдаем традиции просто потому, что мы их соблюдаем. Какого-то практического смысла в них уже давно нет. В Церкви много такого, что давно потеряло первоначальный практический смысл. Например, священническое облачение – это фартук, нарукавники, пояс и плащ. Но со временем они потеряли свое первоначальное предназначение и стали красивыми богослужебными одеждами. Сегодня уже никто не задумывается, что епитрахиль – это фартук.

Или предшествование дьякона со свечой кадящему священнику. Служили ведь поначалу в катакомбах, где было темно и запросто ходить без света было сложно.

Сейчас в наших храмах полы настолько ровные, что можно кататься на них. И, тем не менее, дьякон всё равно предшествует священнику со свечой.

В основе очень многих обрядов – сугубо практический момент. Но практическая составляющая забылась, а обряд, поскольку он красив, остался. А когда традиции очень много веков, с ней всегда очень тяжело расставаться.

Помочь людям понять главное

– А не обросла ли за столько веков церковная жизнь обрядами сверх меры?

– А где критерий определения меры? В Церкви есть то, что составляет основу ее жизни – Евангелие и Евхаристия. Всё остальное можно забрать, но наша Церковь всё равно останется Церковью Христовой. Есть вещи главные, есть второстепенные.

Но вот приходит в храм человек с улицы, берет в руки Евангелие – поймет ли он его сразу? И попробуйте ему тотчас объяснить, что такое Евхаристия – всё ли будет ему ясно? Если человек искушенный в знаниях, с высшим образованием – может, ему будет и проще. А как объяснить это бабушке, например, или человеку малограмотному?! А ведь грамотными людьми наши храмы наполнились только в ХХ веке. До этого в храмах, в основном, были люди простые, которые едва-едва читать умели.

Знати и чиновников с образованием на Литургии присутствовало, как правило, несколько десятков человек, не больше. В древности же это соотношение и подавно было не в пользу грамотных. Нельзя было сказать: вот Евангелие – читай. Или: причащайся и не мудрствуй. И, конечно, со временем Церковь, так сказать, обросла вспомогательными средствами, которые помогали этим людям понять главное.

Один из самых простых примеров – икона. Ведь недаром ее называют «богословием в красках». Ту же, например, Троицу Рублёва можно буквально «прочитать». Десятиминутный рассказ о том, что, как и почему изображено на этой иконе, способен открыть достаточное количество богословских истин как воцерковленному христианину, так и впервые переступившему порог храма неофиту.

Конечно, человеку, достигшему определенной духовной высоты, возможно, все эти обряды и не нужны. Но так ли много в наших храмах высокодуховных людей?

Так стоит ли удивляться, что основное внимание Церковь уделяет не тем, кто всё понимает с полуслова и с полувзгляда.

Обрядов в Церкви много в первую очередь для того, чтобы Церковь, в ее существенном и главном, была понятна не только образованным и духовным людям. В конце концов, образованные и духовные вырастают из людей обычных, которым когда-то для понимания элементарных вещей нужны были иконы, обряды и многое другое.

Человеку нужен уже не Христос – ему хватает обряда

– Но ведь сейчас именно обряды для многих становятся главным – люди приходят в церковь освятить куличи, яйца, вербочки, воду.

– Давайте для начала разделим освящение и благословение. Если воду мы освящаем, то сказать буквально, что мы освящаем куличи, нельзя. Это лишь благословение на вкушение того, в чём мы отказывали себе на протяжении поста. Окончен пост, пришел праздник, и к нему приурочено благословение. Отсюда его торжественность. Но после благословения ни яйцо, ни верба не становятся святыней. Поэтому, кстати, мне совершенно непонятна забота некоторых православных о том, куда девать скорлупу от пасхального яйца или кочерыжку от яблока.

– Но ведь абсолютное большинство людей, крещенных в православии, считают, что и яйца, и вербочки, и яблоки после окропления святой водой становятся освященными предметами. И люди, которые приходят на Пасху, Крещение и другие праздники к храмам только для того, чтобы окропить еду, букетики и воду – они идут за освящением, а не за благословением!

– В том-то и беда. Но когда так думают люди нецерковные – это полбеды. Однако, к большому сожалению, и многие наши сознательные прихожане этого не чужды. А всё потому, что в сознании некоторых людей происходит некая подмена: человеку нужен уже не Христос – ему хватает обряда. Это можно сравнить с тем, как маленький ребенок учится ходить.

Без ходунков не обойтись никак, но если, научившись ходить, он не захочет расставаться с ходунками, мы рискуем получить калеку.

Жизнь Церкви укоренена в Евхаристии. Сходясь для совершения Евхаристии, разрозненные христиане собираются вместе и являют собой Церковь. Участвуя в Евхаристии, мы соединяемся с Христом и приобщаемся реальности Царства Божьего. Когда в сознании христианина Евхаристия отходит на второй план, то с нею на второй план отходит Христос.

Традиция возмутительно редкого причащения

Как часто мы причащаемся? Хорошо, если раз в неделю-две, но много ли таких? В основном – раз в несколько месяцев, если не пару раз в год. И это тоже уже чуть ли не традиция. И сформировалась она давно. Еще в синодальные времена, когда Церковь, по сути, была министерством исповедования, и во многих сферах ее жизни царил дух формализма. Чиновникам вменялось в обязанность причащаться не реже раза в год, что они и делали. Со временем эта, с позволения сказать, норма распространилась и на прочий церковный народ. Если кто-то причащался каждый пост – это было уже очень похвально. Так и возникла традиция не просто редкого, а возмутительно редкого причащения. Причащение перестало восприниматься как норма жизни, как жизненная необходимость.

Потом грянула революция, пришли советские времена, с их принудительным безбожием. И традиция возмутительно редкого причащения обрела ореол «дореволюционности», тем более что и новому времени она пришлась впору. Время шло, поколения менялись. В семидесятых редко причащаться было нормой, в девяностых эту традицию даже стали отстаивать в книгах и статьях. Стоит ли удивляться, что на первом месте у многих и многих всё это время были именно обряды – молебны, панихиды, веточки, вербочки и яйца.

Я не говорю, что у всех – в Церкви всегда были люди, понимавшие первостепенность Евхаристии. Откройте книгу «Евхаристия. Таинство Царства» протопресвитера Александра Шмемана, и вы это поймете без лишних слов. Но всегда какое-то количество людей ориентировалось прежде всего на обряд.

А придумывать причины не нужно

– Как же православному христианину правильно относиться к множеству обрядов в нашей Церкви?

– Спокойно. С одной стороны, некоторые обряды видоизменились до неузнаваемости, другие не потеряли свой первоначальный смысл. Например, традиция встречать Вход Господень в Иерусалим с ветвями пальмы или вербы в руках по-своему замечательна. Поскольку Церковь не просто вспоминает праздник, воспроизводит его, а переживает его во всей полноте, как будто он совершается именно сейчас, а не когда-то, то, конечно, мы Христа встречаем в храме тоже с веточками. Но на вопрос, что потом делать с освященной вербой, я, признаться, и сам не знаю, как отвечать.

С другой стороны, для нецерковных и несведущих воцерковление зачастую начинается именно с обряда. Необходимость освятить вербу – еще один повод посетить храм. Однако когда достаточно умные люди видят православие сугубо с обрядовой стороны, это более чем досадно.

А еще человек так устроен, что ему хочется всё всегда растолковать. И всегда, что бы он ни испытывал, какие бы проблемы ни решал, он хочет докопаться до причины. Как у Венедикта Ерофеева: «Я знаю многие замыслы Бога».

Так вот, единственное, чего не стоит делать – придумывать собственные толкования обрядам и ждать от них чего-то экстраординарного. А то ведь у некоторых доходит до того, что причины серьезных жизненных неурядиц начинают видеть в не прочитанной четверть века назад молитве сорокового дня. Жизненный принцип «найди всему причину» плох тем, что, не найдя причин, человек с легкостью их придумывает. Важно помнить – церковные обряды для этого не предназначены.

Всему свое время и место

– Так надо ли в Церкви пересматривать старые традиции – что-то отменять, видоизменять?

И да, и нет. Поставить Евхаристию, а с нею и Христа, на первое место в массовом церковном сознании нам жизненно необходимо. И это неизбежно повлечет за собой ослабление внимания к обрядам в целом.

Однако Церковь достаточно консервативная структура, поэтому никакие революционные перемены в ней не приведут к хорошим последствиям. Любые, даже самые необходимые перемены в Церкви, должны происходить эволюционно. То есть необходимо понимать, что это всегда долгий процесс, основа которого – объяснение, разъяснение и т.п.

Постоянно происходит пополнение Церкви новыми людьми – воцерковляющимися разных возрастов, вырастающими детьми, молодежью. И вот этим людям необходимо вложить правильное понятие о центральности Евангелия в жизни Церкви, дать понять, что сердцевина Православия – Евхаристия. И если эти верующие станут носителями именно таких ценностей, со временем естественным образом начнут происходить некие перемены. Никто не будет отменять обряды, никто не будет с ними бороться – просто в сознании церковных людей обряды займут то место, какое они должны занимать, но не более того.

Подготовила Марина Богданова