что такое когезионное разрушение

Характер разрушения адгезионных соединений

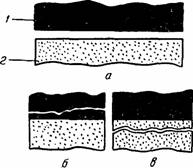

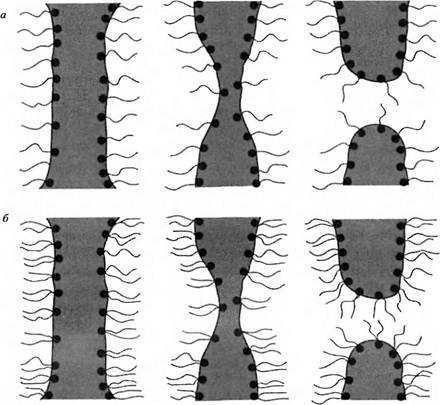

Любая система адгезив — субстрат характеризуется не только величиной адгезии, но и типом нарушения связи между компонентами, т. е. характером разрушения. Вопрос о характере разрушения имеет не только теоретический, но и большой практический интерес. Только зная слабые звенья системы, можно искать пути повышения ее работоспособности. Общепринятым является следующая классификация видов разрушений: адгезионное (адгезив целиком отделяется от субстрата), когезионное (разрыв происходит по массиву адгезива или субстрата), смешанное (происходит частичное отделение адгезива от субстрата, частичное разрушение субстрата и частичное разрушение адгезива). Все перечисленные виды разрушений схематически представлены на рисунке

Однако вопрос о классификации оказывается не таким уже простым. Адгезив можно представить состоящим по крайней мере из трех слоев: тончайшего ориентированного слоя на поверхности субстрата, промежуточного слоя, где влияние силового поля поверхности субстрата оказывается значительно ослабленным и, наконец, основной массы адгезива, где влияние поверхности субстрата практически не ощущается. Поэтому следует иметь в виду, что разрыв может произойти по границе между ориентированным и переходным слоем или по основной массе адгезива. В последнее время многие исследователи высказывали мысль о том, что чистого адгезионного разрушения вообще не может быть. Тот вид разрушения, который обычно воспринимается как адгезионный, в действительности не является таковым, а представляет собой разрушение по слою адгезива, непосредственно примыкающему к поверхности субстрата. В соответствии с этими соображениями адгезионным расслаиванием следует считать такое разрушение, которое происходит в ориентированном слое адгезии вблизи поверхности субстрата. Толщина этого слоя адгезива, на который простирается влияние силового поля субстрата, зависит от характера субстрата, условий формирования контакта и других факторов. Однако эта точка зрения разделяется не всеми. Если и не по всей площади контакта, то во всяком случае на отдельных участках адгезив может полностью отделиться от субстрата, не оставив на подложке никаких следов. Особенно вероятен такой исход, когда адгезив плохо смачивает субстрат и на границе контакта остаются пузырьки воздуха и другие дефекты, ослабляющие систему. Кроме того, далеко не всегда адгезив наносится на субстрат в виде раствора. Иногда это может быть вязко-текучая масса или пластичный материал. Трудно ожидать в этих условиях образования хорошо ориентированного слоя на твердой поверхности.

Когезия

Понятие и общие сведения

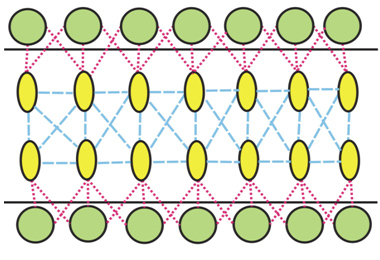

Адгезия и когезия – основные виды межмолекулярного взаимодействия. Когезией называется сила сцепления наименьших частиц веществ, например молекул, атомов или ионов, под воздействием сил притяжения. Другими словами когезия – это совокупность сил межмолекулярного взаимодействия, например известной в химии водородной связи, определенных химических и электрохимических связей.

В многофазных или гетерогенных системах определенные силы могут возникать как в массе вещества каждой фазы, так и между разными фазами. Когезионным взаимодействием, в отличие от адгезии, считаются именно притяжение частиц вещества внутри конкретной фазы, но не межфазные силы. Именно когезия обуславливает существование тел и химических соединений веществ конденсированном состоянии. Силы когезии, которые также известны как силы притяжения или «аттракции» возникают из-за действия межмолекулярных, межатомных и межионных взаимодействий разнообразной природы.

Когезионные силы в целом состоят из суммы различных физических и физикохимических особенностей тела, например его агрегатного состояния, летучести, способности к растворению, физикомеханических характеристик т.д. Стоит отметить, что такого рода силы взаимодействия между частицами ослабевают с увеличением расстояния, поэтому когезия также ощутима только при ближайшем друг к другу расположении атомов, молекул и ионов. То же самое можно в целом сказать про адгезию.

Из последнего замечания следует, что когезионное взаимодействие проявляется сильнее в твердых веществах и жидкостях, которые являются конденсированными фазами. В них, в отличие от газов, плазмы и т.п. дистанции между частицами невелики и взаимодействие сильнее.

Рис.1. Наглядная иллюстрация сил когезии (красные линии) и адгезии (синие линии).

В отличие от когезии, процесс адгезии – это стремление межфазной системы к постоянному снижению поверхностной энергии. Адгезия, которая также называется «прилипание», является по сути притяжением частиц на границе двух разнородных фаз (отсюда другое название клея – адгезив).

Характеристики когезионного взаимодействия

Описать механизм и дать общие количественные оценки когезионного процесса не так просто. Из научных источников известно, что поверхностное натяжение границы конденсированной фазы с газовой фазой зависит от когезионного взаимодействия между частицами в самой конденсированной фазе. В целом когезия внутри такой фазы определяется как работа образования единицы поверхности. Работа когезии равна потраченной энергии на обратимое разрушение тела, причем поверхность такого сечения должна быть равна единице площади.

Если рассматривать идеальное тело в твердом агрегатном состоянии, то величина работы когезии является обратимой прочностью на разрыв. Исходя из того, что когезия, в отличие от адгезии, описывает взаимодействие между частицами внутри гомогенной фазы, величину этого взаимодействия могут характеризовать следующие параметры:

1. Энергия кристаллической решетки.

2. Внутреннее давление.

3. Энергия парообразования.

4. Температура кипения.

5. Показатели летучести или равновесного давления пара над телом.

Те же самые данные, как известно, качественно и количественно описывают также поверхностное натяжение тел.

Кроме работы когезии существует подобная характеристика и для адгезии – работа адгезии. Подробно адгезия описана в посвященных ей научных статьях.

Объявления о покупке и продаже оборудования можно посмотреть на

Обсудить достоинства марок полимеров и их свойства можно на

Зарегистрировать свою компанию в Каталоге предприятий

Статья по теме: Когезионное разрушение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Был установлен микрореологический механизм формирования S,. При малых молекулярных массах адгезия существенно возрастала, но при этом когезионная прочность адгезива уменьшалась настолько, что происходило его когезионное разрушение. Для обогащения спектра времен релаксации за счет малых значений времен релаксации был использован гомолог полиэтилентерефталата с кислородным атомом в цепной молекуле, играющим роль шарнира [384]. При этом за счет интенсификации микрореологических процессов существенно увеличилась адгезионная прочность склейки, не сопровождавшаяся уменьшением коге-зионной прочности. В работе [383, с. 122—126] также был установлен микрореологический механизм формирования при затекании расплава полиэтилена в микродефекты фольги. Было обнаружено два уровня размеров микродефектов: связанных с прокатом металла в фольгу и обусловленных микропорами оксидной пленки алюминиевой фольги. Соответственно этому закону St = = / (4) и Ad = i|j (tK) существенно зависят от условий протекания микрореологических процессов. Например, при Тк = 293 К обусловлены формированием St при затекании только в борозды поверхности фольги, а при Тк = 463 К также одновременным затеканием в поры оксидной пленки.[4, С.136]

Когезионное разрушение 337 Компенсационный эффект 190 Конфигурация макромолекул 16 Конформация макромолекул 16, 86 Концевые группы 24 Коэффициент изотермической сжимаемости 33[2, С.389]

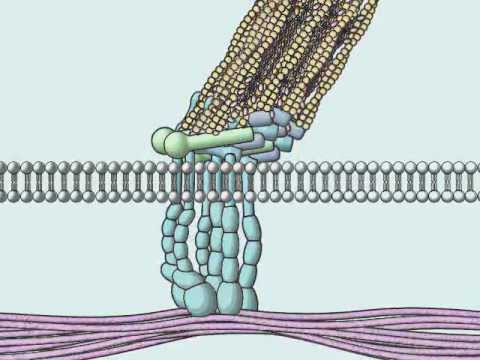

Аналогичный механизм разрушения наблюдается при отрыве пленки высокоэластического материала от твердой поверхности. При малой скорости отслаивания происходит когезионное разрушение: сначала образуются тяжи, которые затем разрываются. На поверхностях пленки и подложки остаются следы этих тяжей (поверхности шероховатые). При больших скоростях наблюдается адгезионный тип разрушения, когда тяжей нет и пленка целиком отрывается от поверхности подложки (поверхности гладкие).[8, С.224]

Между тем отрыв, как указывает Я. О. Бикерман [12], практически никогда не происходит между двумя материалами. Всякое разрушение адгезионного соединения включает когезионное разрушение, и случаи истинно адгезионного разрушения редки, но даже и тогда отрыв является неравномерным. Поэтому прямое сопоставление найденных в различных работах характеристик адгезии с данными по адсорбции тех же полимеров к тем же поверхностям не может быть использовано для решения вопроса о связи адгезии и адсорбции. Поясним это положение на некоторых примерах.[5, С.173]

Как видно из приведенных на рис. VI.3 и VI.4 данных, клеи на основе различных смол значительно превосходят белковый клей — казеиновый. Главная причина ослабления клеевых соединений древесины на белковых клеях связана с разложением самой клеевой пленки, и это подтверждается адгезионным характером разрушения. В соединениях на синтетических клеях происходит в основном когезионное разрушение по древесине. В этих случаях прочность клеевого шва определяется главным образом прочностью древесины при отрыве и скалывании. Поэтому более высокая адгезионная прочность обычно наблюдается при склеивании более прочных пород.[7, С.258]

Было сделано предположение о том, что колебания усилия при расслаивании полосок кирзы, бязи и диагонали, склеенных нитро-целлюлозным и наиритовым клеями, связаны с податливостью подложки [22]. Чем более податлива подложка, тем выше нагрузка при расслаивании таких образцов. По мере расслаивания подложка вытягивается и уменьшается ее податливость, поэтому колебания усилия имеют затухающий характер. При этом наблюдалось когезионное разрушение системы по клеевому слою. Таким образом еще раз подтверждается вывод о том, что колебания усилий не могут быть объяснены периодическим разрядом двойного электрического слоя.[7, С.218]

Можно привести множество других примеров, которые позволяют сделать следующий вывод: неудовлетворительные технологические свойства полимера чаще всего не связаны с его реологическими характеристиками на стадии окончательного формования, а обусловлены неспособностью полимера выдерживать без нежелательных последствий термическое и механическое воздействие, которому он подвергается в процессе переработки. К числу свойств, которые обусловливают плохую перерабатываемость полимера, следует отнести малую насыпную плотность, низкий коэффициент трения, низкую вязкость расплава, склонность к термической и окислительной деструкции, а также когезионное разрушение при малых удлинениях, ответственное за плохое диспергирование добавок при смешении полимеров на вальцах.*[1, С.616]

Разрушение склеек проводили в специальном зажиме на машине типа Шоппер при постоянной скорости движения нижнего зажима. При этом оказалось, что во всем интервале нагрузок скорость роста напряжения на образце сохраняется постоянной. Изменение скорости достигалось с помощью шестеренчатого редуктора. Область изменения скоростей — 4,5 порядка. Характер разрушения контролировался под микроскопом. Адгезионная прочность принималась равной оо = а+Ав, где а — среднее арифметическое значение прочности всех разорвавшихся адгезионно образцов; Лег — поправка, связанная с тем, что в опытах, наряду с адгезионным разрушением склеек, наблюдается и их когезионное разрушение — по стекловолокну. Для БФ-6 поправка в большинстве случаев равна 0; для БФ-4 она всегда отлична от нуля и достигает 20%. Число адгезионно разрушенных склеек в каждом опыте составляло 40—50.[6, С.312]

Когезионное разрушение 135[4, С.324]

Рис. IV.2. Когезионное разрушение по резине в резинокордной системе[7, С.401]

В этом случае имеют в виду когезионное разрушение склейки.[4, С.135]

Адгезия поверхностей

Адгезия — это связь между приведенными в контакт разнородными поверхностями. Причины возникновения адгезионной связи — действие межмолекулярных сил или сил химического взаимодействия. Адгезия обусловливает склеивание твердых тел — субстратов — с помощью клеющего вещества — адгезива, а также связь защитного или декоративного лакокрасочного покрытия с основой. Адгезия играет также важную роль в процессе сухого трения. В случае одинаковой природы соприкасающихся поверхностей следует говорить об аутогезии (автогезии), которая лежит в основе многих процессов переработки полимерных материалов. При длительном соприкосновении одинаковых поверхностей и установлении в зоне контакта структуры, характерной для любой точки в объеме тела, прочность аутогезионного соединения приближается к когезионной прочности материала (см. когезия).

На межфазной поверхности двух жидкостей или жидкости и твердого тела адгезия может достигать предельно высокого значения, так как контакт между поверхностями в этом случае полный. Адгезия двух твердых тел из-за неровностей поверхностей и соприкосновения лишь в отдельных точках, как правило, мала. Однако высокая адгезия может быть достигнута и в этом случае, если поверхностные слои контактирующих тел находятся в пластическом или высокоэластичном состоянии и прижаты друг к другу с достаточной силой.

Адгезия жидкости

где σ1 и σ2 — поверхностное натяжение на границе фаз соответственно 1 и 2 с окружающей средой (воздухом), а σ12 — поверхностное натяжение на границе фаз 1 и 2, между которыми имеет место адгезия.

Значение адгезии двух несмешивающихся жидкостей можно найти из уравнения, указанного выше, по легко определяемым значениям σ1, σ2 и σ12. Наоборот, адгезия жидкости к поверхности твердого тела, вследствие невозможности непосредственного определения σ1 твердого тела, может быть рассчитана только косвенным путем по формуле:>Wa = σ2 (1 + cos ϴ)

где σ2 и ϴ — измеряемые величины соответственно поверхностного натяжения жидкости и равновесного краевого угла смачивания, образуемого жидкостью с поверхностью твердого тела. Из-за гистерезиса смачивания, не позволяющего точно определить краевой угол, по этому уравнению обычно получают только весьма приближенные значения. Кроме того, этим уравнением нельзя пользоваться в случае полного смачивания, когда cos ϴ = 1.

Оба уравнения, приложимые в случае, когда хотя бы одна фаза жидкая, совершенно неприменимы для оценки прочности адгезионной связи между двумя твердыми телами, так как в последнем случае разрушение адгезионного соединения сопровождается различного рода необратимыми явлениями, обусловленными различными причинами: неупругими деформациями адгезива и субстрата, образованием в зоне адгезионного шва двойного электрического слоя, разрывом макромолекул, «вытаскиванием» продиффундировавших концов макромолекул одного полимера из слоя другого и др.

Адгезия полимеров

Методы определения адгезии

При первом способе разрушающая нагрузка может быть приложена в направлении, перпендикулярном плоскости контакта поверхностей (испытание на отрыв) или параллельном ей (испытание на сдвиг). Отношение силы, преодолеваемой при одновременном отрыве по всей площади контакта, к площади называется адгезионным давлением, давлением прилипания или прочностью адгезионной связи (н/м2, дин/см2, кгс/см2). Метод отрыва дает наиболее прямую и точную характеристику прочности адгезионного соединения, однако применение его связано с некоторыми экспериментальными затруднениями, в частности с необходимостью строго центрированного приложения нагрузки к испытуемому образцу и обеспечения равномерного распределения напряжений по адгезионному шву.

Отношение сил, преодолеваемых при постепенном расслаивании образца, к ширине образца называется сопротивлением отслаиванию или сопротивлением расслаиванию (н/м, дин/см, гс/см); часто адгезию, определяемую при расслаивании, характеризуют работой, которую необходимо затратить на отделение адгезива от субстрата (дж/м2, эрг/см2) (1 дж/м2 = 1 н/м, 1 эрг/см2 = 1 дин/см).

Определение адгезии расслаиванием более целесообразно в случае измерения прочности связи между тонкой гибкой пленкой и твердым субстратом, когда в условиях эксплуатации отслаивание пленки идет, как правило, от краев путем медленного углубления трещины. При адгезии двух жестких твердых тел более показателен метод отрыва, т. к. в этом случае при приложении достаточной силы может произойти практически одновременный отрыв по всей площади контакта.

Методы испытаний адгезии

Адгезию и аутогезию при испытании на отрыв, сдвиг и расслаивание можно определять на обычных динамометрах или на специальных адгезиометрах. Для обеспечения полноты контакта адгезива и субстрата адгезив применяют в виде расплава, раствора в летучем растворителе или мономера, который при образовании адгезионного соединения полимеризуется.

Однако при отверждении, высыхании и полимеризации адгезив, как правило, претерпевает усадку, в результате чего на межфазной поверхности возникают тангенциальные напряжения, ослабляющие адгезионное соединение.

Напряжения эти могут быть в значительной мере устранены введением в клей наполнителей, пластификаторов, а в некоторых случаях термообработкой адгезионного соединения.

На определяемую при испытании прочность адгезионной связи существенным образом могут влиять размеры и конструкция испытуемого образца (в результате действия т. н. краевого эффекта), толщина слоя адгезива, предыстория адгезионного соединения и другие факторы. О значениях прочности адгезии или аутогезии, можно говорить, конечно, лишь в случае, когда разрушение происходит по межфазной границе (адгезия) или в плоскости первоначального контакта (аутогезия). При разрушении образца по адгезиву получаемые значения характеризуют когезионную прочность полимера.

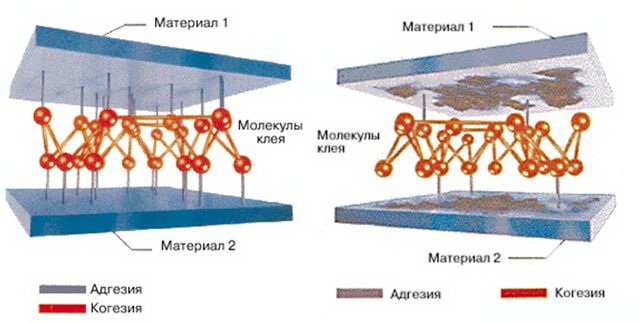

Некоторые ученые считают, однако, что возможно только когезионное разрушение адгезионного соединения. Наблюдающийся адгезионный характер разрушения, по их мнению, лишь кажущийся, поскольку визуальное наблюдение или даже наблюдение с помощью оптического микроскопа не позволяет обнаружить на поверхности субстрата остающийся тончайший слой адгезива. Однако в последнее время и теоретически и экспериментально было показа но, что разрушение адгезионного соединения может носить самый разнообразный характер — адгезионный, когезионный, смешанный и микромозаичный.

Статьи по теме

Когезия

КОГЕЗИЯ (от лат. соhaesus — связанный, сцепленный * а. соhesion; н. Kohasion; ф. соhesion; и. соhesion) — сцепление частиц вещества (молекул, ионов, атомов), составляющих одну фазу. Когезия обусловлена силами межмолекулярного (межатомного) притяжения различной природы

Адгезиметр

При проведении некоторых видов работ необходимо определять уровень взаимодействия определенных элементов. Важно изначально знать насколько сильно они сцепляются друг с другом, чтобы конструкции была как можно более надежной.

Когезия и адгезия. Характер разрушения адгезионного соединения. Условие разрушения адгезионного соединения. Уравнение Дюпре для работы адгезии.

Когезией называют явление сцепления молекул в объеме однородного тела. Чтобы установить связь поверхностной энергии с энергией межмолекулярного взаимодействия в объеме, вводят величину, называемую работой когезии Wk. Работа когезии — это обратимая изотермическая работа разрушения столбика жидкости с сечением, равным единице.

Адгезией называют явление взаимодействия двух разнородных конденсированных фаз, состоящее в приведении их в контакт и в образовании связей между ними за счет сил притяжения (Субстрат+адгезитив).

Количественной характеристикой адгезионного соединения является адгезионная прочность, т. е. напряжение, необходимое для разрушения адгезионного соединения, разделения его на компоненты

Работа деформации несоизмеримо выше работы адгезии, поэтому энергия межфазного разрушения на несколько порядков выше энергии адгезионных сил.

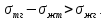

Если разрыв произошел по первоначальной границе раздела, то такой характер разрушения называют адгезионным. Если разрыв произошел по одному из элементов, то такой характер разрушения называют когезионным. При когезионном разрушении разрыв происходит не по межфазной границе, а по менее прочной фазе, часть которой остается на более прочной фазе после разрушения.

Условие адгезионного разрушения можно записать в виде:

Согласно термодинамическому подходу, количественной характеристикой адгезионного соединения является работа адгезии, которая является термодинамической характеристикой адгезионного соединения. Работа адгезии определяется как обратимая изотермическая работа разделения двух конденсированных фаз вдоль межфазной поверхности, равной единице.

Определение работы адгезии может быть дано в терминах свободной энергии. работа адгезии — это свободная энергия равновесного обратимого разделения фаз на бесконечно большое расстояние в изобарно-изотермических условиях. При таком разделении образуются две поверхности раздела с газом и исчезает межфазная поверхность между конденсированными фазами. Таким образом, при рассмотрении адгезионного соединения, состоящего из твердой и жидкой фаз, работа адгезии равна (Уравнение Дюпре):

Условие растекания жидкости. Коэффициент растекания по Гаркинсу.

Условие самопроизвольного смачивания, или растекания жидкости, которое выполняется при значении Ѳ=0, тогда

Коэффициентом растекания я по Гаркинсу:

Правило выравнивания полярностей Ребиндера

Правило выравнивания полярностей Ребиндера определяет условия выбора того или иного адсорбента и структуру поверхностного слоя. Оно заключается в том, что процесс адсорбции идет в сторону выравнивания полярностей фаз и тем сильнее, чем больше первоначальная разность полярностей. Растворенное вещество обладает обычно промежуточной полярностью и способностью скомпенсировать существующий на границе раздела скачок полярностей двух разнородных веществ. При выполнении этого условия уменьшается межфазное натяжение и свободная поверхностная энергия, что и является причиной адсорбции.

Большое межфазное натяжение, большая мф энергия. Это создает благоприятные условия для адсорбции растворенного вещества, обладающего промежуточной полярностью, а не растворителя.