что такое клоунада в человеческой жизни

КЛОУНАДА

КЛОУНАДА, термин имеет несколько значений.

1. Искусство создания комического образа – маски на приемах эксцентрики, гиперболы, гротеска, пародии, буффонады, шаржа, широко применяется в цирковом жанре.

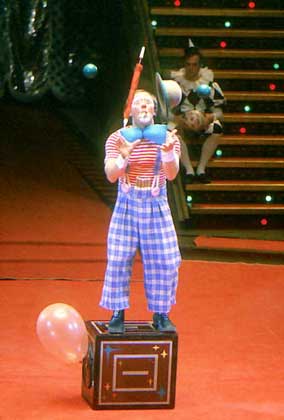

2. Название или текст клоунской сценки. Различают три основные разновидности клоунады: пантомима, разговорный и музыкальный жанры, и соответственно, существуют три типа клоунов: артист разговорного жанра, мим, музыкальный эксцентрик. Они могут выступать в одиночестве, дуэтом, трио, группой. Такие выступления получили названия антре (от фр. entree –выход, клоунская сценка). Содержание антре составляют лацци (шутки с комедийными трюками), пантомима, куплеты, частушки, репризы, содержащие сатиру на злобу дня. Антре должно быть коротким, лаконичным, метафоричным и избегать бытовизма, детализации. Смелая условность клоунады требует клоунского мышления: ассоциативных связей, алогичных поступков, парадоксов, сопровождается активным использованием трюкового реквизита: цветных париков, пестрого костюма, утрированного грима с накладным носом, сценических эффектов наподобие слез фонтаном, клубов дыма, взрывающихся предметов. Клоуны – артисты синтетические, они владеют также приемами эквилибра, акробатикой, верховой ездой, дрессурой и т.д.

История клоунады.

Истоки ее восходят к искусству придворных шутов, европейскому карнавалу, итальянской комедии дель арте. Маска Арлекина послужила прототипом амплуа Августа, неунывающего простака Рыжего. Персонаж Пьеро стал прообразом Белого клоуна. На возникновение клоунады повлияли также французская арлекинада, английская пантомима, испанские и голландские интермедии, конная клоунада, восходящаяя к средневековым рыцарским турнирам. Впервые клоун появился на сценах лондонских комедийно-фарсовых театров «Друри-Лейн», «Сэдлерс-Уэллс» в 1700. Это были Дж.Гримальди (1778–1837), Дж.Рич (1682–1761). Позднее во Франции в театре «Фонамбюль» работал мим Ж.Дебюро (1796–1846). Дальнейшее развитие клоунады протекало в первых стационарных цирках, появившихся во второй половине 18 в. в Англии и Франции. Первые цирки давали конно-акробатические выступления, поэтому клоуном стал наездник, изображавший неумение справиться с лошадью. К концу 18 в. – началу 19 в. сформировались два направления клоунады: конная пантомима и театральная (говорящая клоунада), исторически происходящая из итальянской комедии дель арте. Говорящие клоуны повлияли на становление амплуа Рыжей маски, наездники и акробаты впоследствии трансформировались в Белого клоуна. Впервые две традиции объединил в своем творчестве Ж-Б.Ориоль-Арлекин, выступавший в костюме средневекового шута (цирк Франкони, 1835, Париж). Он владел и пантомимой, и разговорным жанром. Окончательно маска Августа оформилась к 1870-м, когда на арену цирка Франкони вышел новый персонаж в рыжем парике. Вскоре клоуны стали выступать дуэтом, в основе которого читалась социальная антитеза: Белый – глупый господин, Рыжий – пройдоха слуга. Клоунские дуэты по жанру были буффонадными антре, содержание раскрывалось не словом, а трюком с неожиданной комической концовкой. Антре русских клоунов С.Альперова и Бернардо Печенье стало оригинальным номером, придуманным самими исполнителями. Позднее клоуны стали выступать не только дуэтом, но и трио или группой (Белый и два Рыжих и т.д.).

В ходе развития клоунада дифференцировалась на следующие жанры:

Коверный клоун работал у ковра (ковер готовили для следующего номера) между выступлениями других артистов цирка. Выполняя роль неудачливого униформиста, вначале он был самой незаметной фигурой в цирке. Постепенно репризы коверного оформились в особый жанр выступлений.

Клоуны-дрессировщики (в России прославились братья Дуровы, Л.Селяхин, А.Кисс, М.Бекетов, Ю.Куклачев, Ю.Якубовская и С.Ребгардт.

Клоуны-музыканты – профессиональные музыканты, владеющие акробатикой, эквилибром, оригинальным жанром. На Западе в этом жанре прославились Грок (1880–1959), Джеретти и Феррони, в России – Бим-Бом (1890), братья Костанди (1920–1950), Е.Амвросьева и Г.Шахнин (1960–1980).

Клоуны-мимы: К.Ф.Лоран, Лоуренс и Редиша, братья Хэплон Ли (Англия), Э.Декру, Ж-Л.Барро, М.Марсо (Франция), Л.Енгибаров, В.Полунин (Россия). В настоящее время – очень популярный цирковой жанр, вытеснивший разговорные антре.

Клоуны-акробаты: У.Ольшанский (Дания, 1890-е), В.Лазаренко (1930-е), В.Феррони (Италия, 1950-е).

Истоками клоунады в России были традиции праздников – ряженые на святках, игры на масленнице, обрядах – сватовстве, свадьбе, приемы ярмарочного театра – карусельные деды, зазывалы, петрушечники, паяцы, традиции русского балагана, скоморохов, медвежья потеха. В цирке братьев Никитиных (1873) средний из братьев, А.Никитин, смешил публику в маске Иванушки-дурачка или Николая Ивановича. Из балагана ушли в цирк А. и В.Дуровы. Типы русского клоуна окончательно сформировались в 1880-х: это были разговорник и акробат. Дуэтом впервые выступили в 1895 С.Альперов и Б.Мухницкий (Бернардо) с номером Буффонадная клоунада. Дуэтом выступали А.Дуров и С.Альперов, Бим-Бом, бр. Идеа, Донато и Россини, Кокко и Теодор, Кисс и Бондаренко, Д.Демаш и Г.Мозель, Г.Глущенко и В.Костеренко. Старшее поколение клоунов это – К.Берман, Б.Вяткин, Х.Мусин, А.Сергеев, Антонов и Бартенев, Биль-Виль, Д.Альперов, В.Е. и В.В.Лазаренко, бр. Танти, А.Межинский, К.Роланд, С.Ротмистров.

С 1919 в России культивировался жанр публицистической клоунады. С 1927 буффонада постепенно исчезает из цирка. Исчезли гротесковые гримы, рыжие парики, трюковая атрибутика, исчезла пантомима, ее вытеснил разговорный жанр. Часто копировались образы зарубежных комиков: Антонов и Бартенев (Пат и Паташон), Л.Ружанский (Гарольд Ллойд), Карандаш (Ч.Чаплин). На арене воцарился Клоун с легким гримом в обычном бытовом костюме, содержание антре стало публицистически-агитационным. П.Алексеев создал комическую маску бухгалтера с портфелем под мышкой, прославился М.Н.Румянцев-Карандаш в мешковатом костюме. С творчеством группы Румянцева (Н.Антонов и В.Бартенев, Х.Мусин, К.Лерри, Ю.Никулин и М.Шуйдин) связан взлет русской клоунады в конце 1950–1960-х. В 1950-е набирает силу среднее поколение клоунов, в том числе О.Попов (вновь в русском цирке появилась маска Иванушки-дурачка). С 1955 возродилась музыкально-эксцентрическая клоунада. Появляются клоунессы: Е.Амвросьева, Г.Богомолова, Е.Можаева. В 1958 приехал М.Марсо. кинозрители увидели фильм М.Карне Дети райка с Барро в роли Дебюро. Это время расцвета лирической клоунады, и Л.Енгибаров, представитель этого течения, развивал традиции беспредметной поэтической пантомимы и был также великолепным акробатом и жонглером. Возникали клоунские группы (первая под руководством Л.К.Танти работала еще в 1940-е). Из позднейших стали известны «Семеро веселых», «Шутки в сторону», «Ребята с Арбата», группа «А». Появляются тематические спектакли: Лечение смехом О.Попова, Причуды клоуна Енгибарова, Город-мир Ю.Куклачева.

В настоящее время наблюдается тенденция сокращения разговорной и сатирической клоунады. В 1990-х на арену пришло новое поколение клоунов-мимов, которое принесло с собой новую образность. Это – возврат к буффонаде, к гротеску, но есть и сторонники реализма

С 1960-х распространилась также клоунада театральная, для которой характерны форма спектакля, импровизация, вовлечение в действие зрителя. Лидер этого направления – В.И.Полунин и возглавлявшийся им театр «Лицедеи». Родился жанр уличных представлений, фестивалей.

Клоун – профессия, образ жизни, диагноз!

Первый Всемирный фестиваль клоунов закончился на днях в Екатеринбурге. Говорят, право проведения фестиваля наш город выиграл у Москвы и Парижа. В течение пяти дней на манеже цирка при полном аншлаге выступали артисты из Бельгии, Великобритании, России, США и Франции, в том числе такие «звезды» клоунады, как Дэвид Шайнер, Дэвид Ларибль, Оливер Таквин, Сергей Просвирнин. Фестиваль стал прецедентом. Во многом мы обязаны им отмечавшему в эти дни свое 60-летие директору Свердловского цирка Анатолию Марчевскому. Кстати, в конце каждого представления бывший клоун Марчевский совершенно взаправду проходил с шестом по канату под куполом цирка. Вот уж где не невозможны ни «фанера», ни «дубль»! Круглый, как монетка, цирковой манеж не позволяет даже отвернуться «к стенке», чтобы прокашляться, как это делают в театре…

Екатеринбургский государственный цирк имени Валентина Филатова построен в 1980 году на берегу реки Исеть. Здание цирка отличается прекрасной акустикой и необычной конструкцией купола, состоящей из решетчатых ребристых полуарок. По своей конструкции оно считается лучшим в Европе и приспособлено для самых сложных постановок. За 25 лет работы труппа Екатеринбургского цирка поставила около 7,5 тысяч спектаклей.

Представьте, в жизни большинство клоунов — вполне серьезные люди. Пожалуй, гораздо серьезнее иных банкиров и клерков. Ниже — короткие беседы с «пойманными» за кулисами героями яркого циркового праздника, принесшего столько радости и детям, и взрослым 🙂

Дэвид Шайнер (Великобритания): Одиночество — часть профессии

— Дэвид, как вы оцениваете местную публику, придумывали ли что-нибудь специально «под нее»?

— Это мой первый приезд в Россию. Публика славная, очень славная. Нет, совершенно ничего не менял в своих репризах. Зрители везде прекрасно понимают то, о чем я шучу.

— Как вы решили стать клоуном?

— Я изучал театр, я профессиональный артист. Много работал просто на улицах Парижа. И затем просто продолжил выступать как клоун, мне это очень понравилось.

— Как вы считаете, вы злой или добрый клоун, или такого деления не существует?

— Да нет, конечно, не существует такого деления! Клоуны просто вызывают различные эмоции.

— Каждый раз, конечно, все происходит по-разному. Но большинство людей отлично понимают «молчаливую клоунаду», общение без разговора. Кроме того, темы для шуток — примерно одинаковы везде. Это человеческая природа. Все люди чувствуют примерно похожим образом: доброта, гнев, грусть и счастье. Мы все примерно одинаковы. По крайней мере, Европа, Северная Америка и Южная. Разве что сам юмор в таких странах как Китай, Япония воспринимается по-другому. Японку не поцелуешь так запросто на манеже, как можно поцеловать европейскую женщину или американку 🙂

— По каким критериям вы выбираете людей, когда вдруг вытаскиваете кого-то из зала играть очередную роль в вашем импровизированном спектакле?

— Я ищу людей наивных, несложных, открытых. Кто не станет долго думать, прежде чем сделать.

— Бывает ли, что вы делаете неверный психологический выбор? И как выпутываетесь потом?

— Конечно, бывает! Когда неверно выбранный тобой человек либо не делает ничего, либо делает что-то абсолютно не то, приходится выбираться из ситуации как можешь. В конце концов, ты артист, и это именно твой номер. Ты начинаешь импровизировать, выплывать.

— Фестиваль получился фантастический. А русские люди… знаете, полно дурных стереотипов из прошлой жизни. Мол, русские — тяжелые, военизированные коммунисты. Ты никогда не можешь сказать, каковы люди в той или иной стране, пока сам не поедешь в эту страну. Никогда! Ты можешь много читать о стране, но понять, какая она, сможешь, лишь поехав и посмотрев все сам. Не стоит верить и политикам и прессе. Только себе! Русские, как и все, хотят быть счастливыми, жить, наслаждаться своей семьей — в этом они ничуть не отличаются от всех других людей.

— Расскажите о своей семье?

— Я счастливо женат уже двадцать пять лет. Мы до сих пор любим друг друга. Живем в Мюнхене. Моя жена немка. К сожалению, у нас нет детей.

— Ваша жена или вы сам не чувствуете дискомфорта, связанного с вашими постоянными путешествиями?

— Пожалуй, нет. Единственное, иногда бывает одиноко. Но это часть профессии! Все артисты таковы. Вообще, я занимаюсь непосредственно цирком всего третий сезон. Основное мое занятие — театр. Вот уже много лет я работаю в шоу на Бродвее. Теперь я директор Канадского цирка Дюсолей. Это мое основное занятие.

— Да, это отлично сказано. Цирк воспитывает и вызывает к жизни ребенка внутри нас. Это абсолютно радостное, честное, невинное искусство. Оно чисто, очень чистое. Оно делает нас счастливыми.

— Не мечтаете ли вы сыграть какую-нибудь другую роль?

— Я создаю нечто вроде Школы юных талантов при своем цирке Дюсолей — в Нью-Йорке. Так что теперь это занимает меня полностью — я ищу новые таланты для своего шоу. Я счастлив своей новой работе. Мне нравится заниматься несколькими разными делами: я актерствую, учу детей в Нью-Йорке, занимаюсь директорством. Но моя любимая работа, безусловно, цирк!

— Вы считаете, этот фестиваль полезен? Можете ли вы почерпнуть что-то полезное для себя из творчества своих коллег?

— Мы должны делать больше таких фестивалей, они очень полезны. Безусловно — ты всегда учишься, ты всегда должен оставаться открытым. Ведь всегда найдется кто-то, кто талантливей тебя. Ты лишь должен оставаться честным сам с собой и — скромным, даже смиренным.

Сергей Просвирнин (Москва): Тебя должны хотеть, как в любви!

— Нужно ли быть особенным человеком, чтобы стать артистом цирка?

— Думаю, все-таки да. Научиться этому просто так сложно, нужно иметь определенное внутреннее состояние. Ты должен быть классным рассказчиком с хорошей дикцией, голосом. Еще в клоунаде есть чистая пантомима, есть просто комическая ветвь — вот тот же Дэвид Шайнер, который на сцене ничего не говорит, только мычит иногда с разными интонациями… А получается гениально! Так же и мы работаем — если есть необходимость в какой-то реплике, значит, ее можно вставить. Если нет необходимости — можно играть молча. Когда работаешь за рубежом «для додавки» можно продемонстрировать мастерство. Например, профессионально сыграть на музыкальных инструментах. Чтобы это было не «тинтель-минтель». Вот я не могу играть крупное джазовое соло, но тридцать-сорок секунд сыграть так, чтобы дух захватывало — это можно. Очень хорошо, когда есть блистательный партнер — как у меня — профессиональный чечеточник. Сынишка мой выходит третьим, мы бьем чечетку на уровне «American style».

— Их было несколько. Чтобы заниматься кино, нужно им заниматься. К сожалению, времени у меня нет. Можно ведь потерять и партнера, и основную работу. Если тебя приглашают — партнер будет сидеть без работы? Но приглашение от Краснопольского я принял с удовольствием. Вспомните его сериалы — «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень». У меня в его сериале трагически-комическая роль. Фильм о любви и больном мальчике. Клоун, которого случайно наняли на работу, чтобы он немножко развеселил в больнице этого мальчика, постепенно начинает воспринимать это не как работу. Он работает бесплатно, он проникается к этому мальчику и его семье. Сценаристом фильма был Эдик Резник, из Израиля. После выхода сериала, израильтяне купили картину, и теперь во многих израильских клиниках ввели штатную единицу клоуна. Вот так. Я не проверял, но источники достоверные.

— В семье? Не знаю, наверное, нет. Я люблю рыбалку, джазовую музыку. Было бы странно, если бы я пришел с цирка и начал: «Эй, ну что вы тут?!» Нет, конечно. Если собирается компания — не люблю ничего делать специально. Вот кто-то что-то сказал, и я вспомнил какую-то хохму — конечно расскажу. Вообще, в своей компании принимается все, в том числе и нелитературная лексика. Это, кстати, присуще всем артистам. У одних получается талантливо, у других — вульгарно. Таким лучше этим вообще не заниматься…

— А что такое пошлость в цирке?

— Парадоксальная ситуация. Вот видите, зал умирает со смеху, когда работает Шайнер. Сегодня мы с Марчевским говорили — вот сделай я такую клоунаду — «киносъемка», это известный номер. Первое, что мне скажет любой директор цирка: «Так, это очень долго! Не вздумайте показывать вот это и это!» А он делает очень здорово, к нему надо привыкнуть. Он западный артист, юмор немного другой. Он 20 лет живет в центре Европы, в Мюнхене. И вообще, даже если сделано «ниже пояса», если это сделано талантливо, это имеет место быть. А если на уровне Воркуты, или тюремно-сиротского репертуара, который так любят сегодня наше радио и телевидение, ничего, кроме сожаления, это не вызывает.

— Можете в двух словах определить отличие нашей клоунады от западной?

— Что касается меня, я не делаю трюков, сарто-мортале, не жонглирую. Ну вот, казалось бы, реприза «Шапки». Я люблю работать очень быстро — чтобы не было никаких пауз, и вы видите реакцию! С первой шапки — и до последней публика смотрит, открыв рот. Хоп, и другая шапка, другой образ! Тебя должны хотеть, как в любви. Если тебя хотят, ты желанный, в тебе нуждаются — хорошо. Уж любят — не любят, не знаю, но нравишься — это точно!

Борис Оскотский (Москва): Мне хочется удивлять зрителей!

— Борис, вы почему такой грустный стоите?

— Я не грустный, я сосредоточенный! Мне через 10 минут на манеж выходить. Я ухожу на работу.

— Ощущение, что вы клоун философствующий, лирический…

— Лирический? Может быть. Конечно, хорошо, когда клоун смешной. И здорово, когда люди смеются. Но над чем смеются? Есть ведь такие приемы, мы с вами их прекрасно знаем. Что-то снял с себя, покривлялся… Но есть и другой юмор. Есть какие-то законы — что-то можно, а что-то нельзя.

.jpg)

— Я бы задницу никогда не показал, например.

— Вы никогда не хотели сыграть что-нибудь драматическое, трагическое? Без иронии, без сарказма…

— Вы, конечно, хотите, чтобы я сказал «Да!». На самом деле я когда-нибудь приеду к вам сюда на гастроли. У меня же целая гора всевозможных реприз, сценок… Я ведь никогда здесь в Екатеринбурге еще не был! Хотя на самом деле я сам родом из Перми. С удовольствием приехал бы сразу и в Пермь, и в Екатеринбург. Как только Марчевский пригласит, сразу и приеду. На самом деле мне очень хочется удивлять зрителей. Ведь когда зритель пришел в цирк и удивился — это здорово! А если клоун делает что-то хорошо, да еще и удивляет при этом — вот это и есть цирк. Я сам обожаю фокусы, и у меня их немеряно!

— Клоуны-бельгийцы рассказали, что у них уже выработался такой профессиональный страшок: они сыграли репризу, а зал не смеется… У вас такого страха не бывает?

— Бывает, приезжаешь в новый город. Город, где людей часто обманывали. Кричали: «Сенсация!», а потом выходил мыльный пузырь… Люди в таком города заранее напряженные, настороженные сидят. А потом видят, что их не обманули на сей раз, и глядишь, теплеют на глазах, смеются, и оттаивают в конце концов.

— Оливер, вы с детства хотели стать клоуном, у вас династия?

— У меня никогда не было прямо таки намерения стать клоуном. Так сложилась жизнь. В детстве я очень любил изображать окружающих, занимался пантомимой. И моя первая работа — обучение детей, и в том числе, детей-инвалидов. Именно чтобы учить этих детей двигаться, я и стал заниматься искусством пантомимы и клоунады. Мой отец был бизнесменом, и совершенно не приветствовал мою идею стать клоуном.

— Нужны ли какие-то специальные качества человеку, чтобы стать клоуном?

— Щедрость. Прежде всего, нужна душевная щедрость — чтобы делиться с людьми чем-то светлым и хорошим. Взамен ты всегда получаешь заряд положительных эмоций, и вообще энергии. Когда мы были детьми, мы очень любили дурачиться и смешить людей. Мы были счастливы, когда нам это удавалось.

— Во французском, так же, как в английском есть выражение «We’re playing comedy». Так вот мы играем всю жизнь как дети. В начале пути ты просто шутишь и не задумываешься над этим. Затем это становится профессией, и если люди вдруг не смеются на твою шутку — ты испытываешь стресс! Ты боишься, что очередная шутка не вызовет смеха. Поверьте, заставить людей смеяться — стоит большого труда! Нужно обязательно попадать в определенный темп.

— Когда вы бываете в компании, испытываете ли определенное давление, вроде «А ну-ка, пошути!»?

— Такое, конечно, бывает. Некоторые люди действительно считают, что если уж ты клоун, так будь добр, шути везде и всюду! Иногда в ответ на такие запросы я говорю, что, во-первых, я слишком дорог! А во-вторых, есть работа, и есть жизнь. И я вправе разделять две этих ипостаси. А вообще шутки сидят внутри, это состояние души. Мы очень много импровизируем.

Для клоуна каждый выход — как в первый раз. Ты должен быть вечно веселым.

— Мы оба неженаты. Хотя я был женат, у меня были жена и двое детей. При нашем образе жизни жить с семьей очень трудно — мы постоянно путешествуем. Но я очень скучаю по своим детям, при первой возможности стараюсь бывать рядом с ними. Они тоже очень скучали по мне раньше, когда были совсем маленькими. А еще они очень полюбили цирк и гордились своим отцом. Кстати говоря, от меня они переняли неспособность работать «с восьми до пяти». У них творческая работа.

— Раньше существовало мнение, что советские люди очень неулыбчивы по сравнению с западными, мало улыбаются.

— Мы много работали с русскими, и узнали их. Да, когда они тебя еще не знают, они несколько насторожены. Но после стопки водки и вообще в процессе общения они становятся прекрасными собеседниками и лучшими друзьями.

— Как, по-вашему, клоуны более уязвимы, чем прочие люди?

— Абсолютно точно, ведь мы очень восприимчивы, чувствительны ко всему. Вообще, мы выбрали в свое время комедию, поскольку очень хотели быть любимыми. Но и нам самим приходится очень много отдавать — такая уж профессия!