что такое клеточная стенка у бактерий

Клеточная стенка бактерий

Надмембранный аппарат бактерий представлены клеточной стенкой, специфика организации которой служит основой для подразделения их на две нетаксономические группы (грамположительные и грамотрицательные формы) и коррелирует с очень большим числом морфофункциональных, метаболических и генетических признаков. Клеточная стенка прокариот является по существу полифункциональным органоидом, выведенным за пределы протопласта и несущим значительную долю метаболической нагрузки клетки.

Клеточная стенка грамположительных бактерий

Строение клеточной стенки

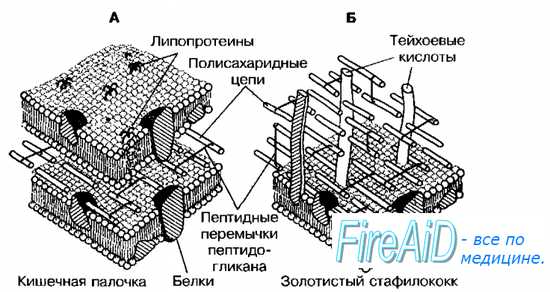

У грамположительных бактерий (рис. 12, А) клеточная стенка устроена в целом более просто. Наружные слои клеточной стенки образованы белком в комплексе с липидами. У некоторых видов бактерий сравнительно недавно обнаружен слой поверхностных белковых глобул, форма, размер и характер расположения которых специфичны для вида. Внутри клеточной стенки, а также непосредственно на ее поверхности помещаются ферменты, расщепляющие субстраты до низкомолекулярных компонентов, которые в дальнейшем транспортируются через цитоплазматическую мембрану внутрь клетки. Здесь же находятся ферменты, синтезирующие внеклеточные полимеры, например капсульные полисахариды.

Полисахаридная капсула

Полисахаридная капсула, снаружи обволакивающая клеточную стенку ряда бактерий, имеет в основном частноприспособительное значение, и ее присутствие не обязательно для сохранения жизнедеятельности клетки. Так, она обеспечивает прикрепление клеток к поверхности плотных субстратов, аккумулирует некоторые минеральные вещества и у патогенных форм препятствует их фагоцитированию.

Муреин

Непосредственно к цитоплазматической мембране прилегает жесткий муреиновый слой.

Муреин, или пептидогликан, является сополимером ацетилглюкозамина и ацетилмурамовой кислоты с поперечными олиго- пептидными сшивками. Не исключено, что муреиновый слой представляет собой одну гигантскую молекулу-мешок, обеспечивающую ригидность клеточной стенки и ее индивидуальную форму.

Тейхоевые кислоты

В тесном контакте с муреиновым слоем находится второй полимер стенки грамположительных бактерий — тейхоевые кислоты. Им приписывается роль аккумулятора катионов и регулятора ионного обмена между клеткой и окружающей средой.

Клеточная стенка грамотрицательных бактерий

Строение клеточной стенки

По сравнению с грамположительными формам, клеточная стенка грамотрицательных бактерий более сложно устроена и ее физиологическое значение несравненно шире. Помимо муреинового слоя ближе к поверхности располагается вторая белково-липидная мембрана (рис. 12,Б,В), в состав которой входят липополисахариды. Она ковалентно связана с муреином сшивками из молекул липопротеида. Основная функция этой мембраны — роль молекулярного сита, кроме того, на ее наружной и внутренней поверхностях находятся ферменты. Липополисахариды обеспечивают иммуноспецифичность клетки и отвечают за первые этапы взаимодействия клеток друг с другом и паразитами прокариот — бактериофагами.

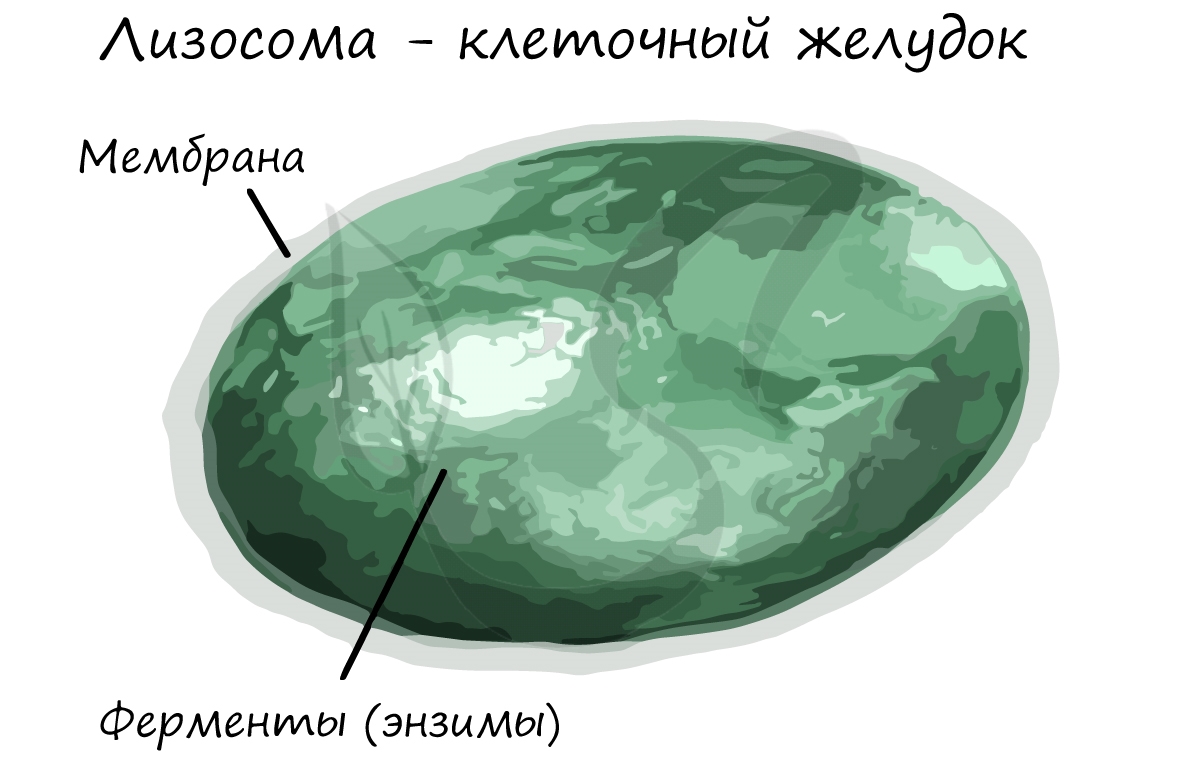

Пространство, ограниченное наружной и цитоплазматической мембранами, носит название периплазматического и является уникальной принадлежностью грамотрицательных бактерий. В его объеме локализуется целый набор ферментов — фосфатаз, гидролаз, нуклеаз и т. д. Они расщепляют сравнительно высокомолекулярные питательные субстраты, а также разрушают собственный клеточный материал, выделяемый в окружающую среду из цитоплазмы. В известной степени периплазматическое пространство можно уподобить лизосоме эукариот. В зоне периплазмы оказывается возможным не только максимально эффективное протекание энзиматических реакций, но и изоляция от цитоплазмы соединений, представляющих угрозу для ее нормального функционирования. Материал с сайта http://wiki-med.com

Функции клеточной стенки бактерий

Как у грамположительных, так и у грамотрицательных форм клеточная стенка играет роль молекулярного сита, избирательно осуществляя пассивный транспорт ионов, субстратов и метаболитов. У бактерий, обладающих способностью к активному движению за счет жгутиков, клеточная стенка является компонентом локомоторного механизма. Наконец, отдельные участки клеточной стенки тесно ассоциированы с цитоплазматической мембраной в зоне прикрепления нуклеоида и играют важную роль в его репликации и сегрегации.

У одного из видов бактерий процесс разрушения старой клеточной оболочки, происходящий при делении клеток, обеспечивается работой по крайней мере четырех систем гидролитических ферментов, присутствующих в клеточной стенке в латентном состоянии. При делении клеток осуществляется закономерная и строго последовательная по времени активация этих систем, приводящая к постепенному разрушению и слущиванию старой («материнской») оболочки бактериальной клетки.

Клеточная стенка бактерии

Bacterial cell wall

Клеточная стенка – обязательный структурный элемент бактериальной клетки, за исключением микоплазм и L-форм. У большинства бактерий клеточная стенка невидима в обычный микроскоп без специальной обработки. У крупных форм, в частности, у серобактерий, стенки заметны отчетливо. При помещении клеток в 1–2 %-ный гипертонический раствор NaCl или раствор глюкозы, происходит пазмолиз и контуры клеточной стенки приобретают четкость. В этом случае она хорошо видна при фазово-контрастной микроскопии.

Строение клеточной стенки

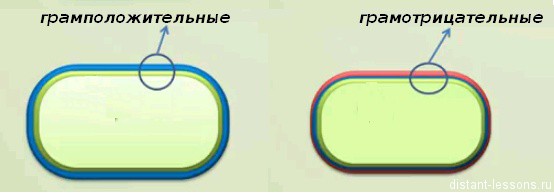

По строению клеточных стенок бактерии делят на две большие группы: грамположительные бактерии и грамотрицательные бактерии. Окраска бактерий по Граму позволяет экспериментально разделить бактерии на эти две группы.

Строение и отличие клеточных стенок грамположительных бактерий и грамотрицательных бактерий рассмотрено в одноименных статьях.

Химический состав клеточной стенки

Основной компонент клеточной стенки большинства бактерий – муреин. Он относится к классу пептидогликанов.

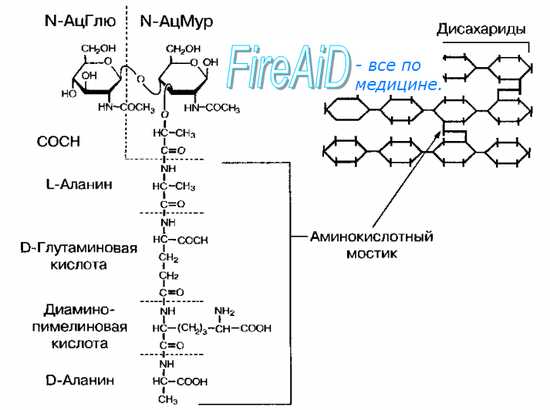

Муреин – это гетерополимер. Его основа –неразветвленные гетерополимерныецепочки, состоящие из чередования остатков N-ацетилглюкозамина и N—ацетилмурамовой кислоты, которые соединены между собой β-1,4-гликозидными связями.

Остатки N-ацетилмурамовой кислоты лактильными группами соединены при помощи пептидной связи с аминокислотами. В составе муреина обнаружены следующие аминокислоты: L-аланин, мезо-диаминопимелиновая кислота и D-аланин, D-глутаминовая кислота. Диаминопимелиновая кислота находится в мезоформе.

У некоторых бактерий мезо-диаминопимелиновая кислота может быть заменена на L- или D-орнитин, или 2,4-диаминомасляную кислоту, или гомосерин, или гидроксилизин. Все аминокислоты, включая мезо-диаминопимелиновую, играют важную роль в формировании межмолекулярных сшивок, поскольку в образовании пептидных связей принимают участие обе аминогруппы. Таким образом, две гетерополимерные цепи муреина связываются между собой и образуют мешкообразную гигантскую молекулу –муреиновы мешок. Эта молекула выполняет функцию опорного каркаса клеточной стенки.

Строение клеточной стенки и ее химический состав являются постоянной характеристикой для определенного вида бактерий. Эти характеристики служат важным диагностическим признаком, использующимся для идентификации бактерий.

Особенности клеточных стенок бактерий и их значение

Клеточные стенки бактерий, в отличие от клеточных стенок эукариот содержат особые структурные элементы:

Данные структурные элементы являются слабым местом бактерий и используются в борьбе с вызываемыми ими инфекциями. Для этого применяют лекарственные препараты, воздействующие только на клеточные стенки бактерий или на процесс их синтеза, но не оказывающие влияния на клетки растений, человека и животных.

Функции клеточной стенки

Клеточная стенка бактерии выполняет ряд важных функций:

Одновременно отмечается, что клеточная стенка у бактерий не является жизненно важной структурой, поскольку может быть удалена в определенных условиях. В этом случае бактериальные клетки существуют в виде сферопластов и протопластов.

Что такое клеточная стенка у бактерий

Основные функции клеточной стенки следующие.

• Клеточная стенка защищает бактерии от внешних воздействий, придаёт им характерную форму, поддерживает постоянство внутренней среды и участвует в делении.

• Через клеточную стенку бактерий осуществляется транспорт питательных веществ и выделение метаболитов,

• На поверхности клеточной стенки располагаются рецепторы для бактериофагов, бактериоци-нов и различных химических веществ.

• Структура и состав элементов клеточной стенки определяет антигенную характеристику бактерий (по структуре О- и Vi-Аг).

• Клеточная стенка способна по-разному воспринимать красители; на этом основаны тинкториальные свойства бактерий.

• Нарушение синтеза компонентов клеточной стенки приводит к гибели бактерии или образованию 1-форм.

Пептидогликан. Муреиновый мешок. Структура пептидогликана (муреина)

Опорный каркас клеточной стенки бактерий — пептидогликан (муреин) — гетерополимер, состоящий из повторяющихся дисахаридных групп, соединённых поперечными и боковыми цепочками (рис. 4-3). Остов молекулы пептидогликана — дисахарид. Его образуют N-ацетилглюкозамин и N-ацетилмурамовая кислота, соединённые через р-гликозидные связи. К молекуле N-ацетилмурамовой кислоты присоединяются олигопептиды, образующие боковые цепочки.

Связывание фрагментов пептидогликана заключается в образовании пептидной связи между терминальным остатком аминокислотного мостика (D-аланином) с предпоследним остатком примыкающего аминокислотного мостика (L-лизином или диаминопимелиновой кислотой в зависимости от вида бактерии). Боковые мостики образуют четыре аминокислоты, поперечные (вертикально связывающие слои пептидогликана) — пять аминокислот. В состав боковых мостиков также входят уникальные аминокислоты, присутствующие только у прокариотов, например диаминопимелиновая кислота (у большинства грамотрицательных бактерий) и D-изомеры глутаминовой кислоты и аланина. Эти соединения — «ахиллесова пята» бактерий, так как препараты, ингибирующие синтез компонентов клеточной стенки, обычно безвредны для растений и животных.

Пептидогликан лабилен к действию различных агентов. В частности, лизоцим гидролизует пептидогликан, расщепляя гликозидные связи между N-ацетилглюкозамином и N-ацетилмурамовой кислотой, то есть лизоцим действует как N-ацетилмурамидаза. Пептидазы расщепляют межпептидные связи, амидазы — связи между N-ацетилмурамовой кислотой и боковым пептидом (L-аланином). Лизостафин разрушает поперечные мостики пептидогликанов стафилококков. В-Лактамные антибиотики нарушают связывание боковых мостиков.

Гетерополимерные пептидогликановые цепочки, соединённые пептидными связями, образуют гигантскую мешковидную макромолекулу («муреиновый мешок»), покрывающую всё тело бактерии. На поверхности «муреинового мешка» и в его толще располагаются различные вещества, характер и содержание которых лежит в основе разделения бактерий на грамположительные и грамотрицателъные (рис. 4-4).

Химия, Биология, подготовка к ГИА и ЕГЭ

История научного изучения бактерий началась 1676 г — когда эти организмы впервые были обнаружены Антони ван Девенгуком в оптический микроскоп.

Изучением обмена веществ и физиологии бактерий занимался Луи Пастер (все мы знаем термин “пастеризация молока”)

Основоположником медицинской микробиологии считают Роберта Коха.

Изучение строения бактериальной клетки началось с изобретением электронного микроскопа в 1930-е гг

Бактерии гораздо мельче клеток многоклеточных растений и животных. Толщина их обычно составляет 0,5–2,0 мкм, а длина – 1,0–8,0 мкм. Разглядеть некоторые формы едва позволяет разрешающая способность стандартных световых микроскопов (примерно 0,3 мкм), но известны и виды длиной более 10 мкм и шириной, также выходящей за указанные рамки, а ряд очень тонких бактерий может превышать в длину 50 мкм. На поверхности, соответствующей поставленной карандашом точке, уместится четверть миллиона средних по величине представителей этого царства.

Клеточная стенка бактерий

В прокариотических клетках основная функция клеточной стенки — поддержание формы и постоянства химического состава клетки, т.к. внутренняя концентрация различных веществ (белков, например) выше, чем в окружающей среде.

Известно, что такие вещества как антибиотики, а так же некоторые ферменты (энзимы, содержащиеся в слезах, слизистых оболочках и слюне человека), способны разрушать клеточную стенку бактерий.

Функции клеточной стенки:

Существуют 2 типа бактериальных клеточных стенок:

Откуда взялась приставка “грам”?

Метод Грама — метод окраски микроорганизмов для исследования, позволяющий дифференцировать бактерии по биохимическим свойствам их клеточной стенки. Предложен в1884 году датским врачом Г. К. Грамом.

По Граму бактерии окрашивают анилиновыми красителями, затем краситель фиксируют раствором иода. При последующем промывании окрашенного препарата те виды бактерий, которые оказываются прочно окрашенными в синий цвет, называют грамположительными бактериями (обозначаются Грам (+)), — в отличие от грамотрицательных (Грам (−)), которые при промывке обесцвечиваются.

Пример грамположительной бактерии — сибирская язва

Примеры грамотрицательных бактерий — уксуснокислые бактерии, цианобактерии, бациллы и т.д.

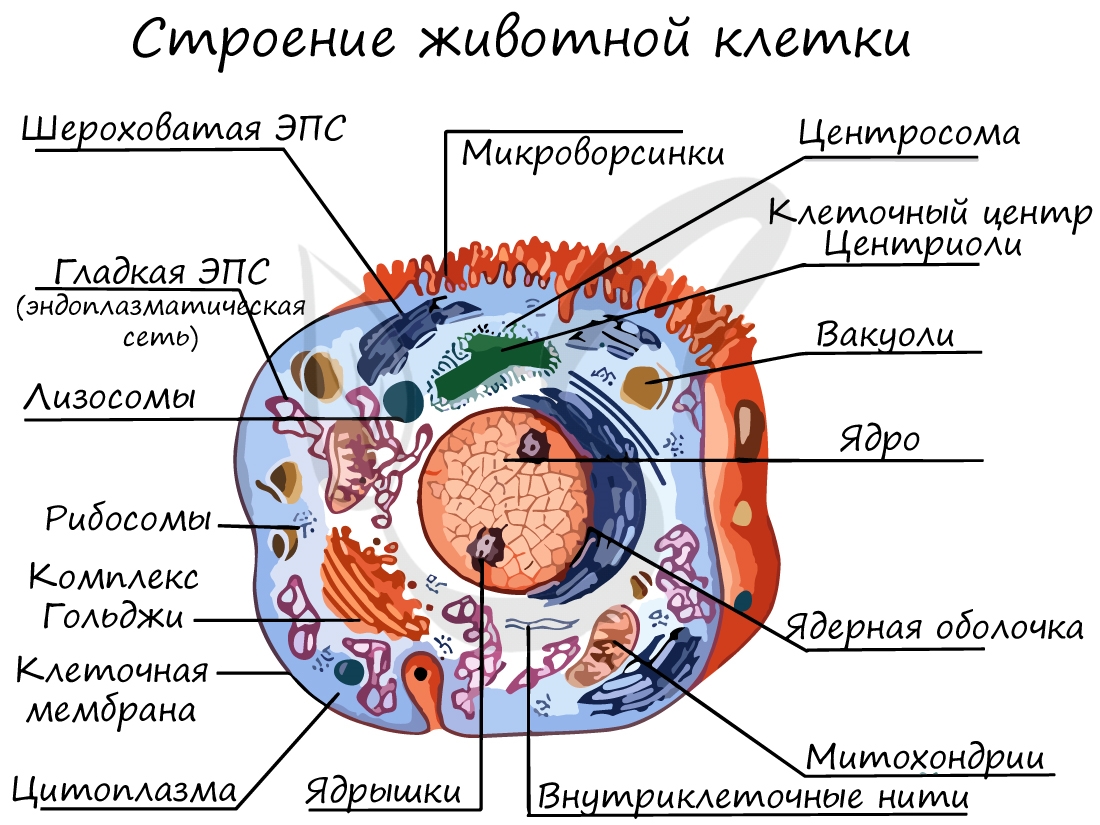

Органоиды клетки

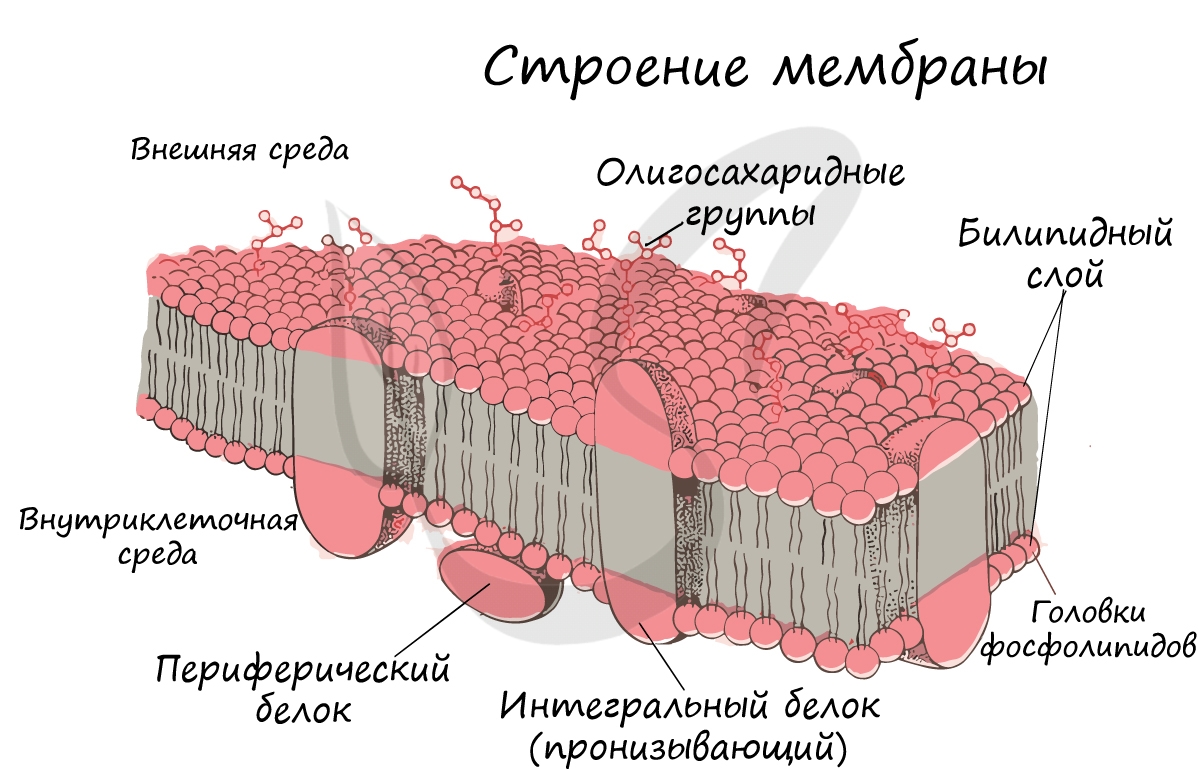

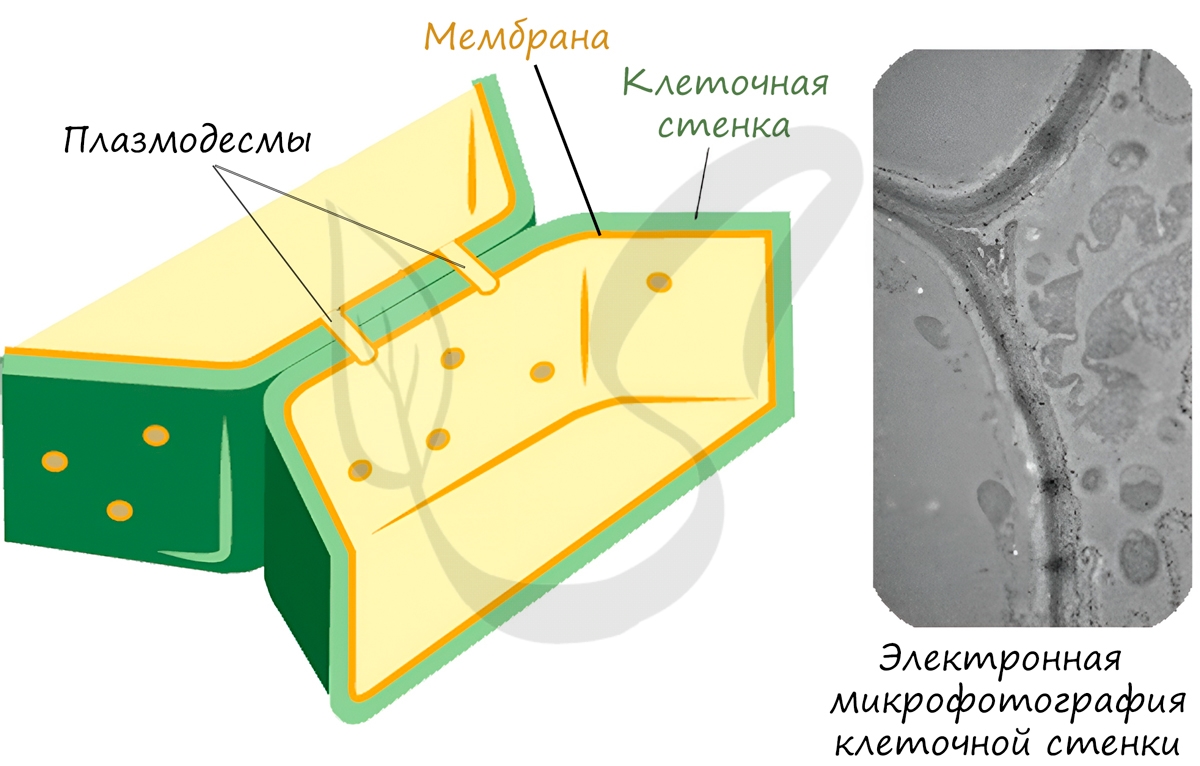

Клеточная мембрана (оболочка)

Запомните, что в отличие от клеточной стенки, которая есть только у растительных клеток и у клеток грибов (она придает им плотную, жесткую форму) клеточная мембрана есть у всех клеток без исключения! Этот важный момент объясню еще раз 🙂 У клеток животных имеется только клеточная мембрана, а у клеток растений и грибов есть и клеточная стенка, и клеточная мембрана.

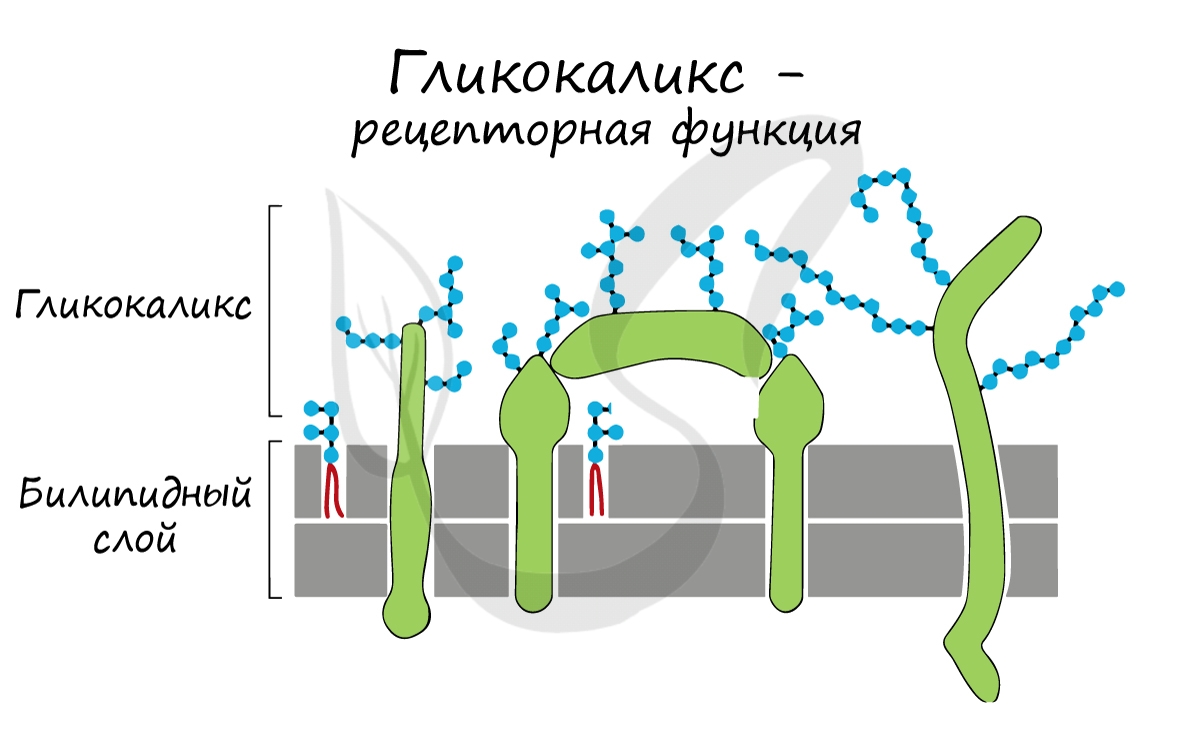

Интегральные (пронизывающие) белки образуют каналы, по которым молекулы различных веществ могут поступать в клетку или удаляться из нее. «Заякоренные» молекулы олигосахаридов на поверхности клетки образуют гликокаликс, который выполняет рецепторную функцию, участвует в избирательном транспорте веществ через мембрану.

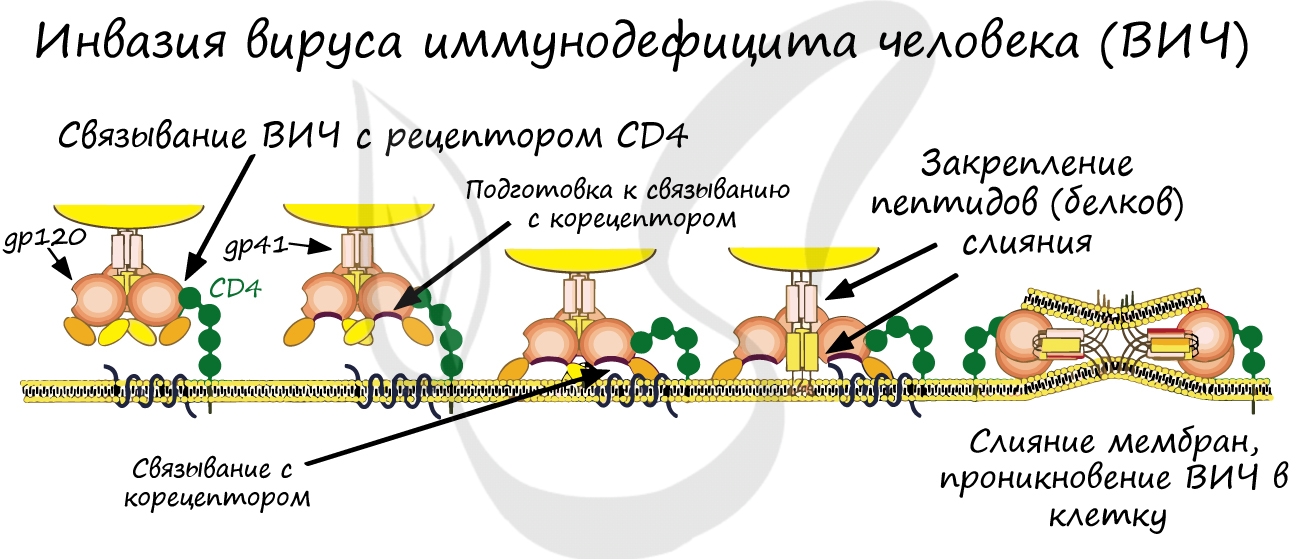

Вирусы и бактерии не являются исключением: они взаимодействуют только с теми клетками, на которых есть подходящие к ним рецепторы. Так, вирус гриппа поражает преимущественно клетки слизистой верхних дыхательных путей. Однако, если рецепторов нет, то вирус не может проникнуть в клетку, и организм приобретает невосприимчивость к инфекции. Вспомните врожденный иммунитет: именно по причине отсутствия рецепторов человек не восприимчив ко многим болезням животных.

Итак, вернемся к клеточной мембране. Ее можно сравнить со стенами помещения, в котором, вероятно, вы находитесь. Стены дома защищают его от ветра, дождя, снега и прочих факторов внешней среды. Рискну предположить, что в вашем доме есть окна и двери, которые по мере необходимости открываются и закрываются 🙂 Так и клеточная мембрана может сообщать внутреннюю среду клетки с внешней средой: через мембрану вещества поступают в клетку и удаляются из нее.

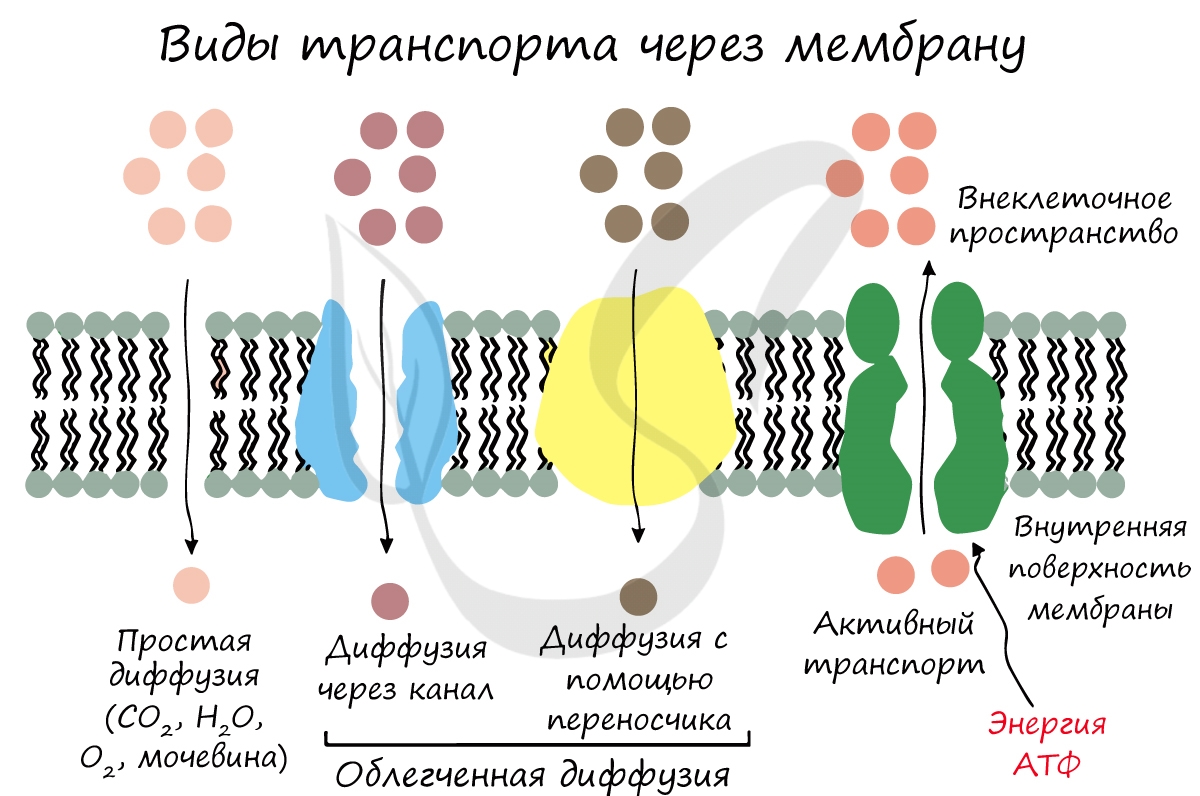

Внутрь клетки с помощью осмоса поступает вода. Путем простой диффузии в клетку попадают O2, H2O, CO2, мочевина. Облегченная диффузия характерна для транспорта глюкозы, аминокислот.

Активный транспорт чаще происходит против градиента концентрации, в ходе него используются белки-переносчики и энергия АТФ. Ярким примером является натрий-калиевый насос, который накачивает ионы калия внутрь клетки, а ионы натрия выводит наружу. Это происходит против градиента концентрации, поэтому без затрат энергии (АТФ) не обойтись.

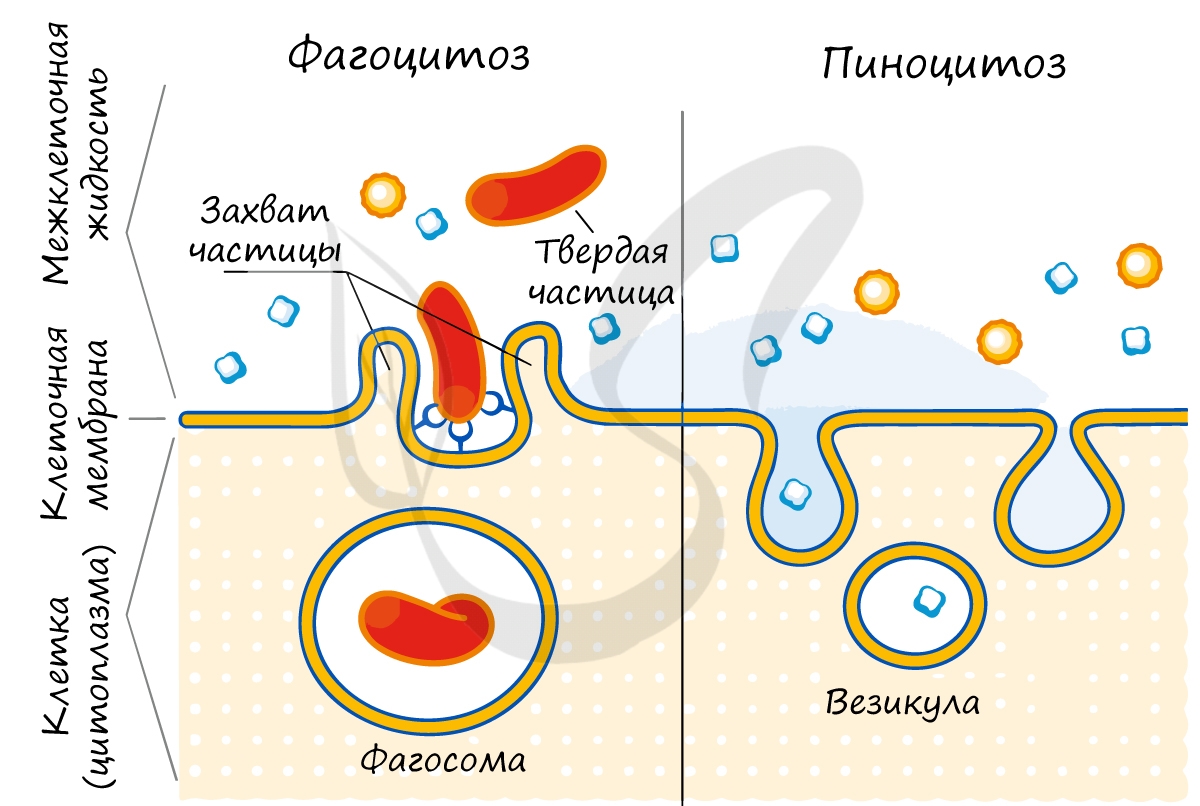

Фагоцитоз был открыт И.И. Мечниковым, который создал фагоцитарную теорию иммунитета. Это теория гласит, что в основе иммунной системы нашего организма лежит явление фагоцитоза: попавшие в организм бактерии уничтожаются фагоцитами (T-лимфоцитами), которые переваривают их.

В ходе эндоцитоза мембрана сильно прогибается внутрь клетки, ее края смыкаются, захватывая бактерию, пищевые частицы или жидкость внутрь клетки. Образуется везикула (пузырек), который движется к пищеварительной вакуоли или лизосоме, где происходит внутриклеточное пищеварение.

Клеточная стенка

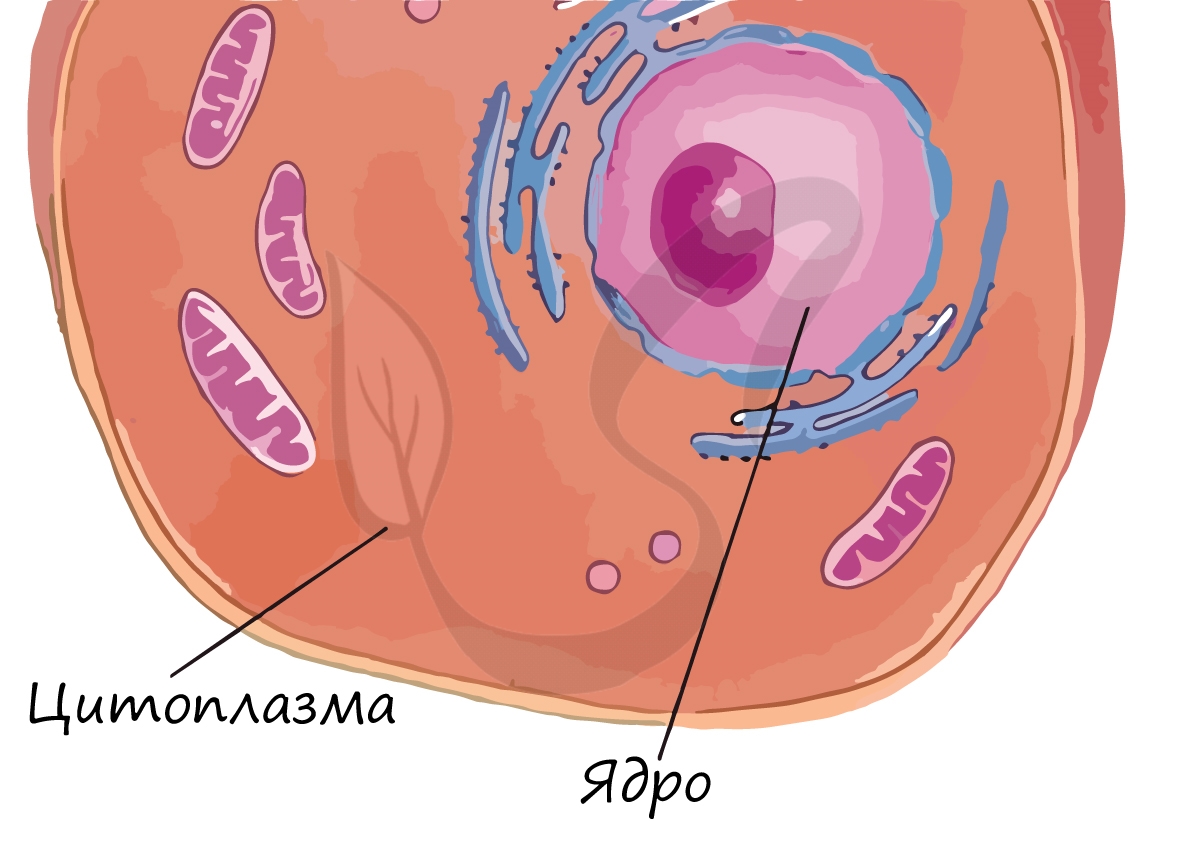

Цитоплазма

Постоянное движение цитоплазмы поддерживает связь между органоидами клетки и обеспечивает ее целостность.

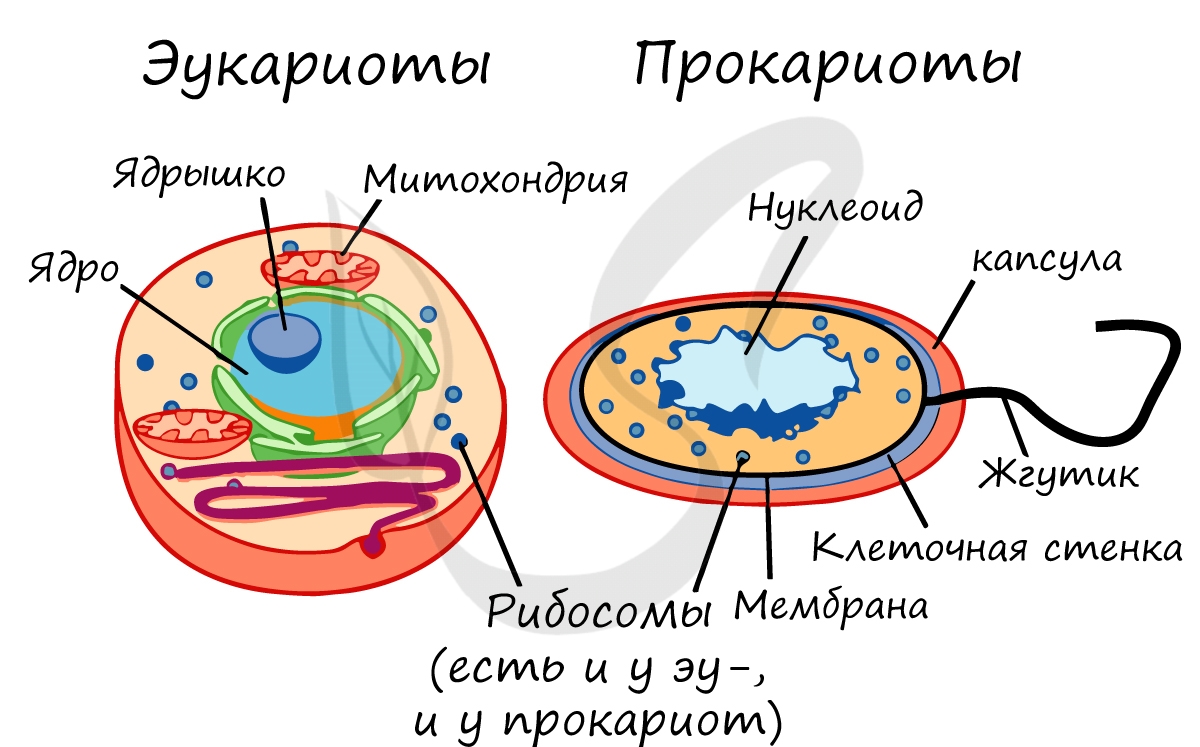

Прокариоты и эукариоты

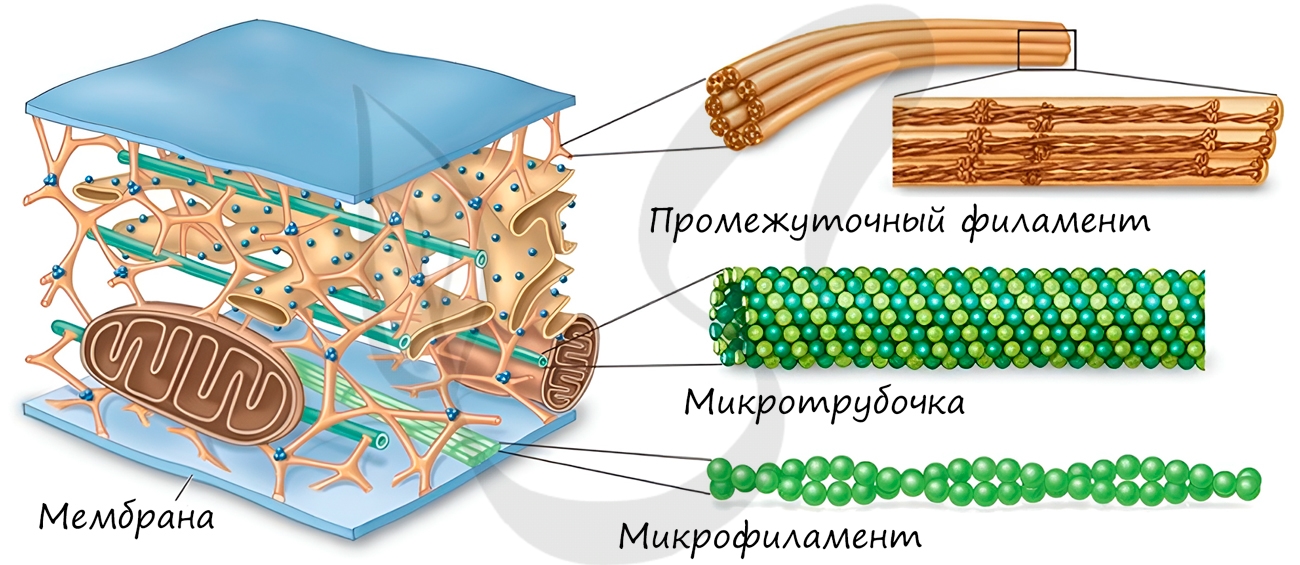

Немембранные органоиды

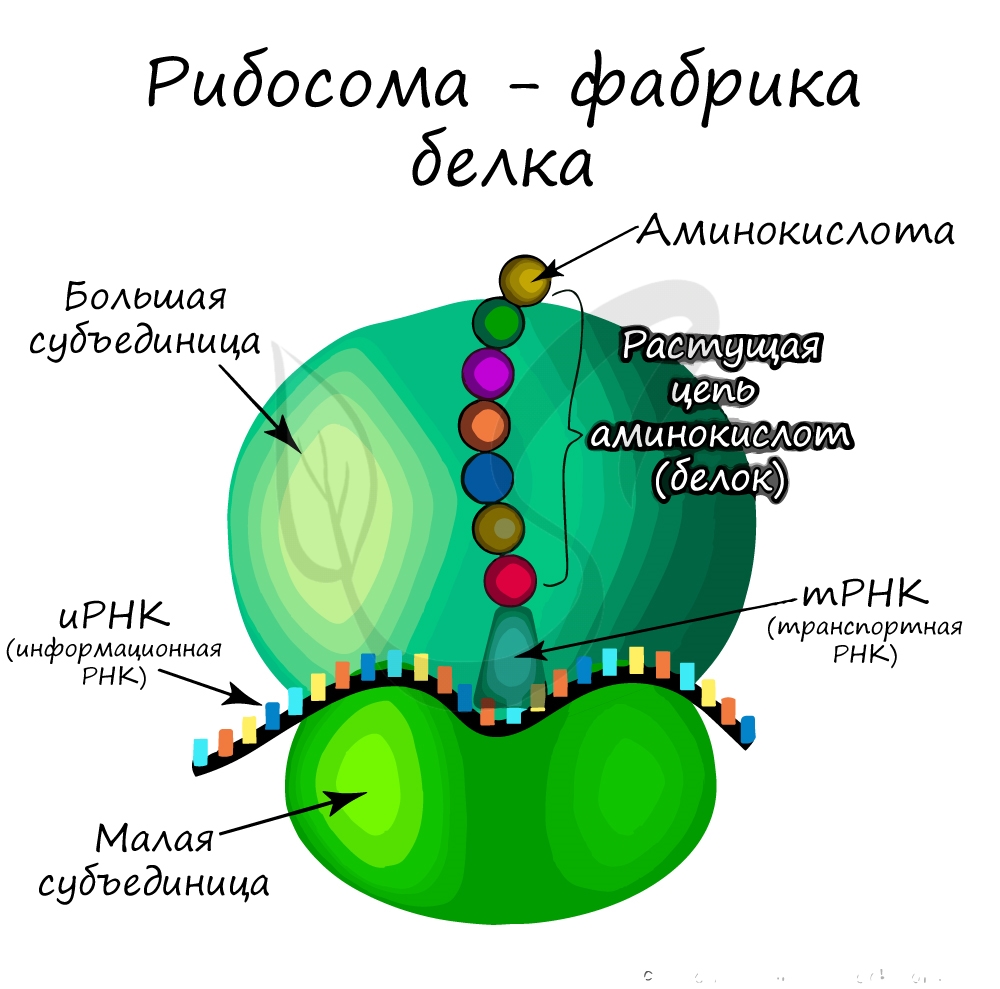

Очень мелкая органелла (около 20 нм), которая была открыта после появления электронного микроскопа. Состоит из двух субъединиц: большой и малой, в состав которых входят белки и рРНК (рибосомальная РНК), синтезируемая в ядрышке.

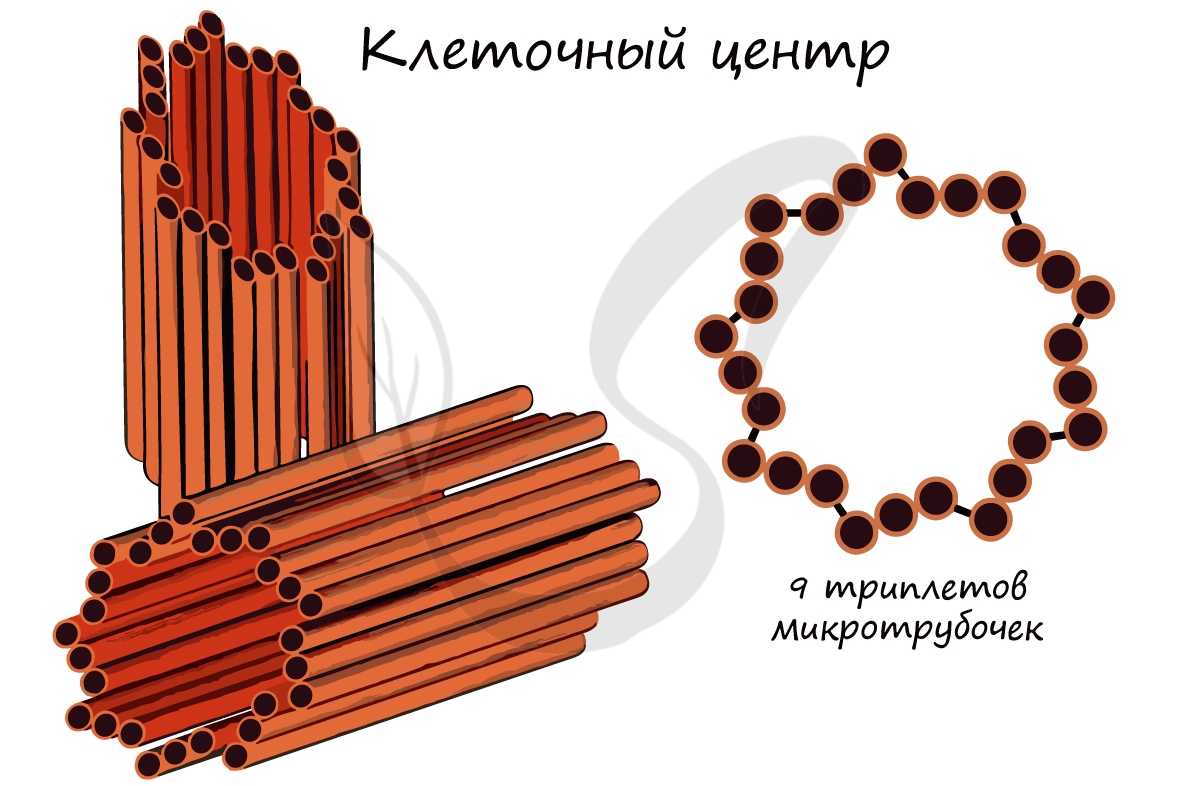

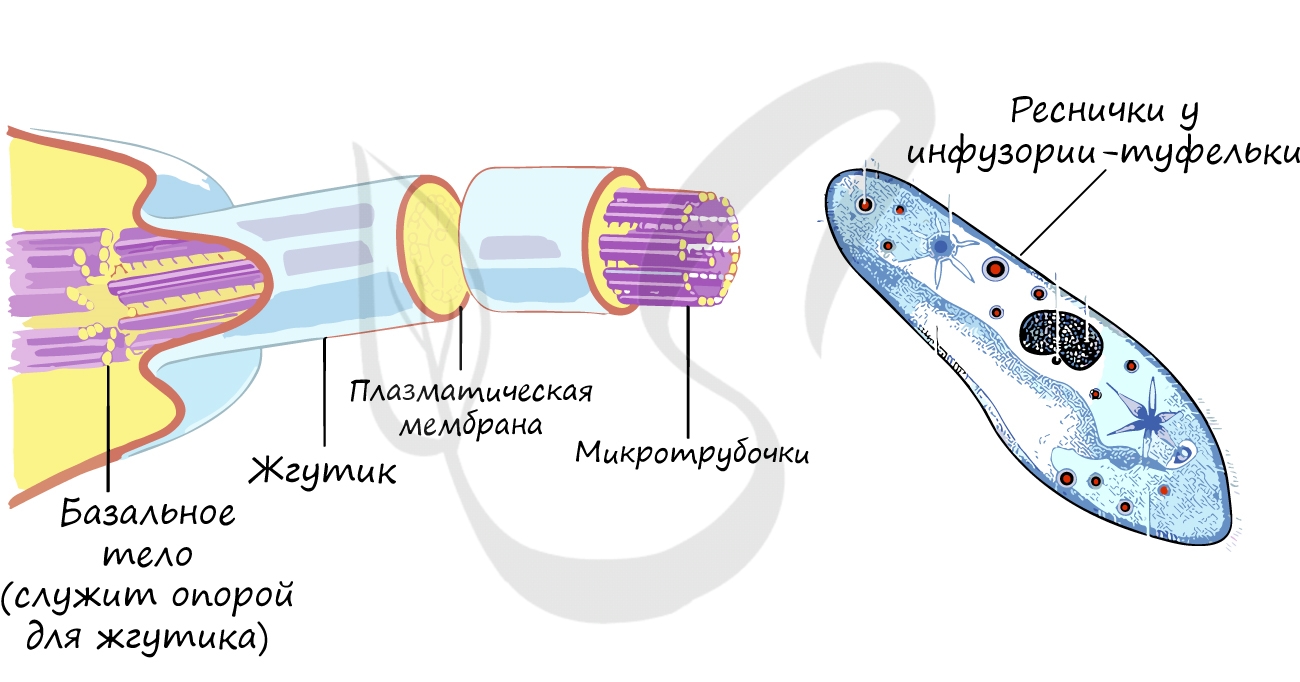

Это органоиды движения, которые выступают над поверхностью клетки и имеют в основе пучок микротрубочек. Реснички встречаются только в клетках животных, жгутики можно обнаружить у животных, растений и бактерий.

Одномембранные органоиды

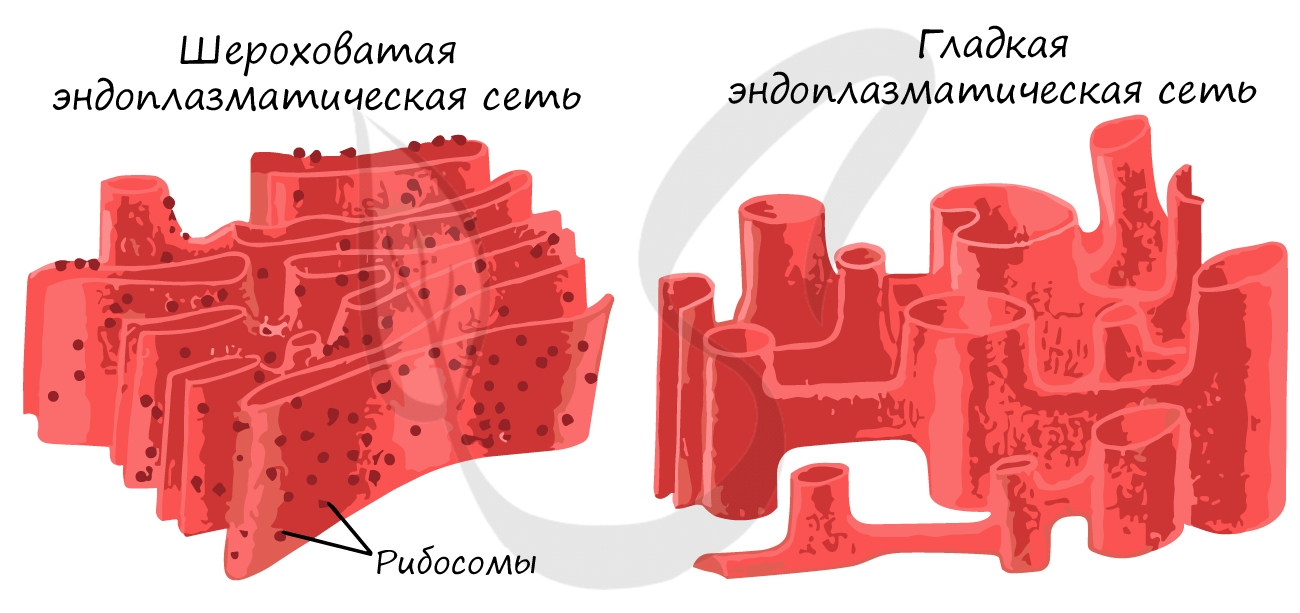

ЭПС представляет собой систему мембран, пронизывающих всю клетку и разделяющих ее на отдельные изолированные части (компартменты). Это крайне важно, так как в разных частях клетки идут реакции, которые могут помешать друг другу, что нарушит процессы жизнедеятельности.

Выделяют гладкую ЭПС и шероховатую ЭПС. Обе они выполняют функцию внутриклеточного транспорта веществ, однако между ними имеются различия. На мембранах гладкой ЭПС происходит синтез липидов, обезвреживаются вредные вещества. Шероховатая ЭПС синтезирует белок, так как имеет на мембранах многочисленные рибосомы (потому и называется шероховатой).

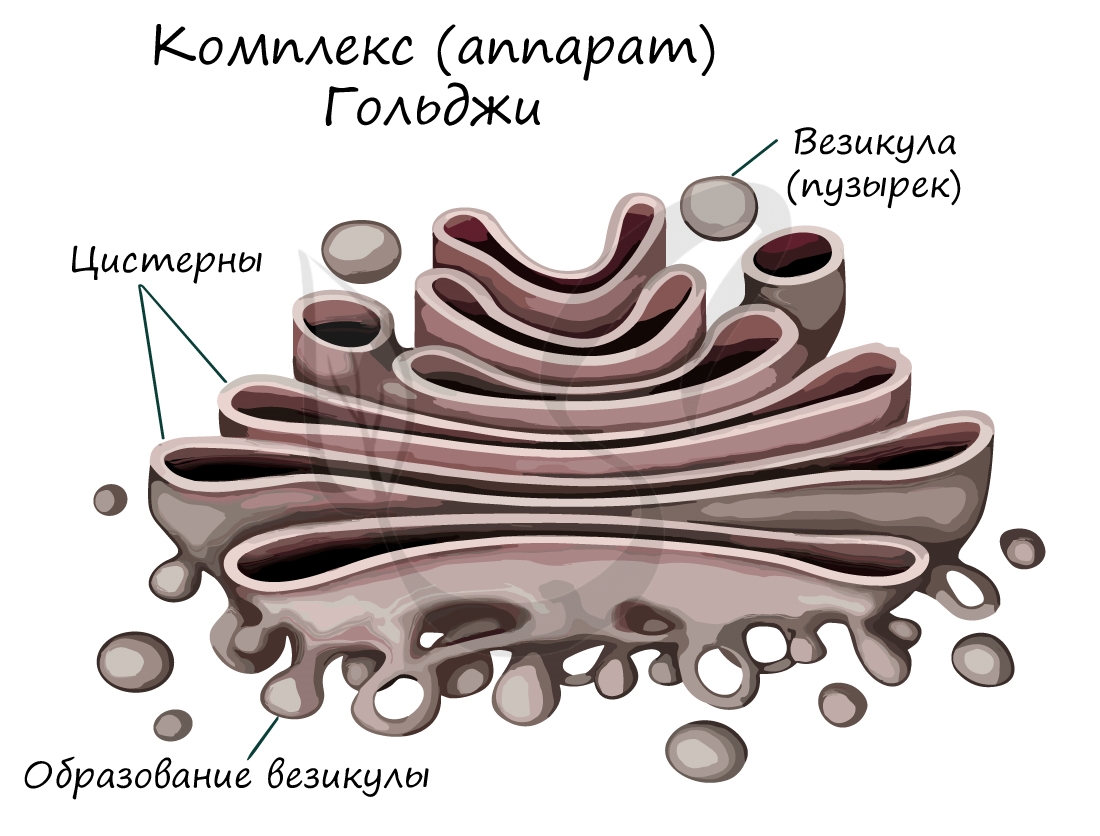

Модифицированные вещества упаковываются в пузырьки и могут перемещаться к мембране клетки, соединяясь с ней, они изливают свое содержимое во внешнюю среду. Можно догадаться, что комплекс Гольджи хорошо развит в клетках эндокринных желез, которые в большом количестве синтезируют и выделяют в кровь гормоны.

В комплексе Гольджи появляются первичные лизосомы, которые содержат ферменты в неактивном состоянии.

В ходе апоптоза ферменты лизосомы изливаются внутрь клетки, ее содержимое переваривается. Предполагают, что нарушение апоптоза в раковых клетках ведет к бесконтрольному росту опухоли.

Пероксисомы (микротельца) содержат окислительно-восстановительные ферменты, которые разлагают H2O2 (пероксид водорода) на воду и кислород. Если бы пероксид водорода оставался неразрушенными, это приводило бы к серьезным повреждениям клетки.

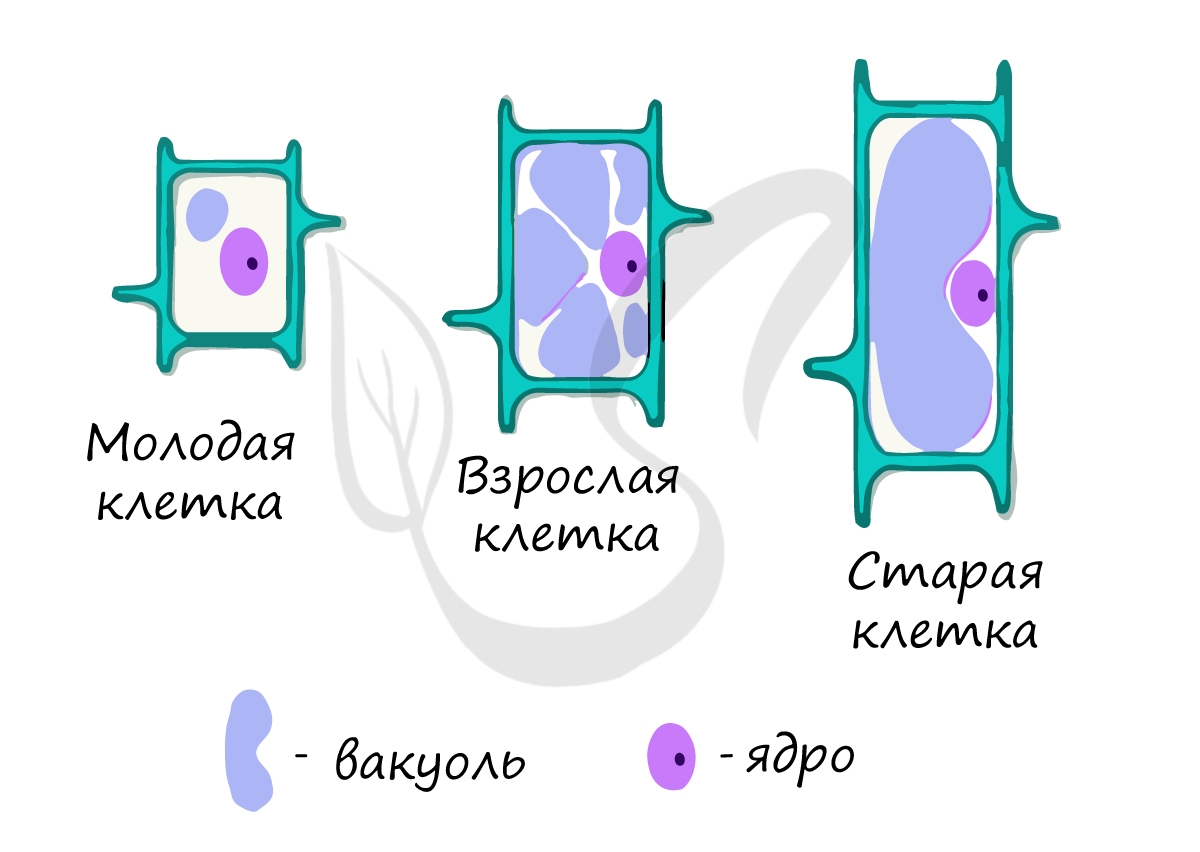

Трудно переоценить значение вакуолей в жизнедеятельности растительной клетки. Вакуоли создают осмотическое давление, придают клетке форму.

Примечательно, что по размеру вакуолей можно судить о возрасте клетки: молодые клетки имеют вакуоли небольшого размера, а в старых клетках вакуоли могут настолько увеличиваться, что оттесняют ядро и остальные органоиды на периферию.

Двумембранные органоиды

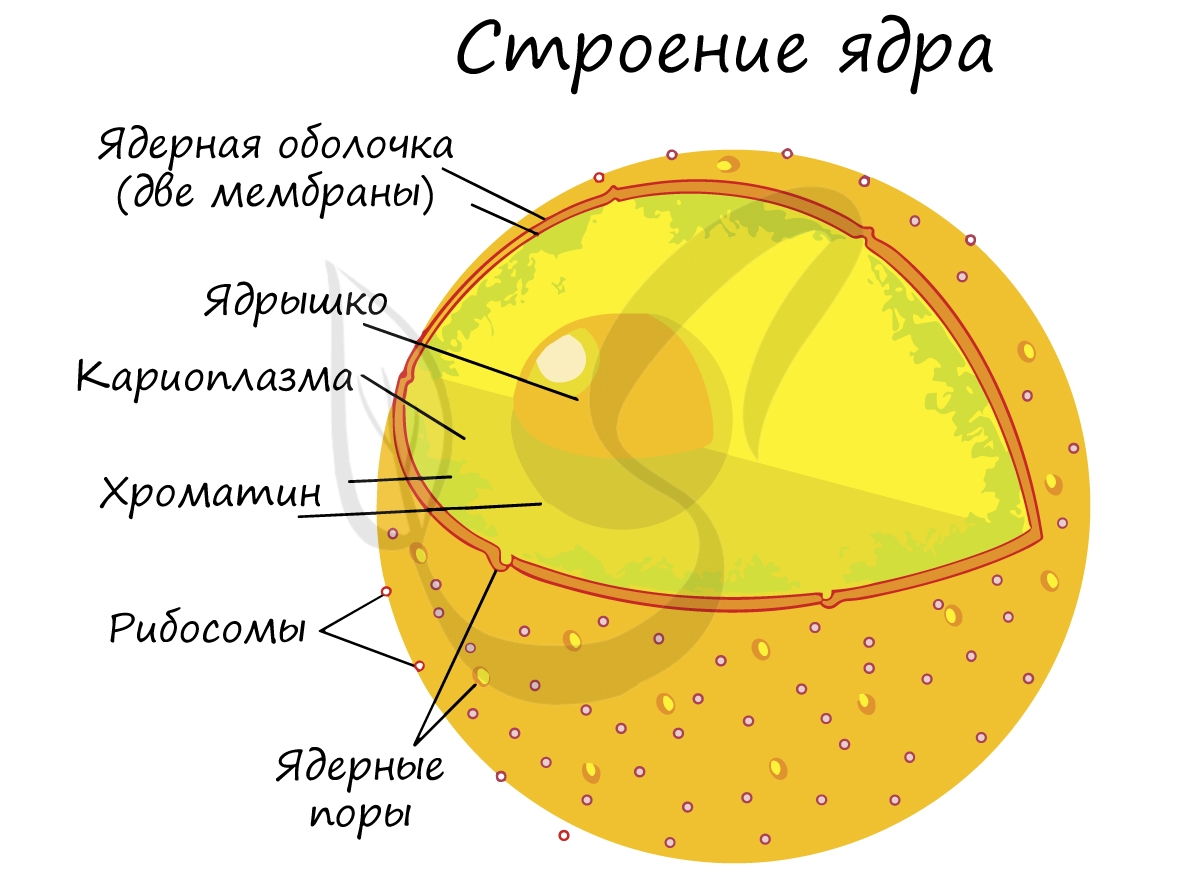

Оболочка ядра состоит из двух мембран и пронизана большим количеством ядерных пор, через которые происходит сообщение между кариоплазмой и цитоплазмой. Главными функциями ядра является хранение, защита и передача наследственного материала дочерним клеткам.

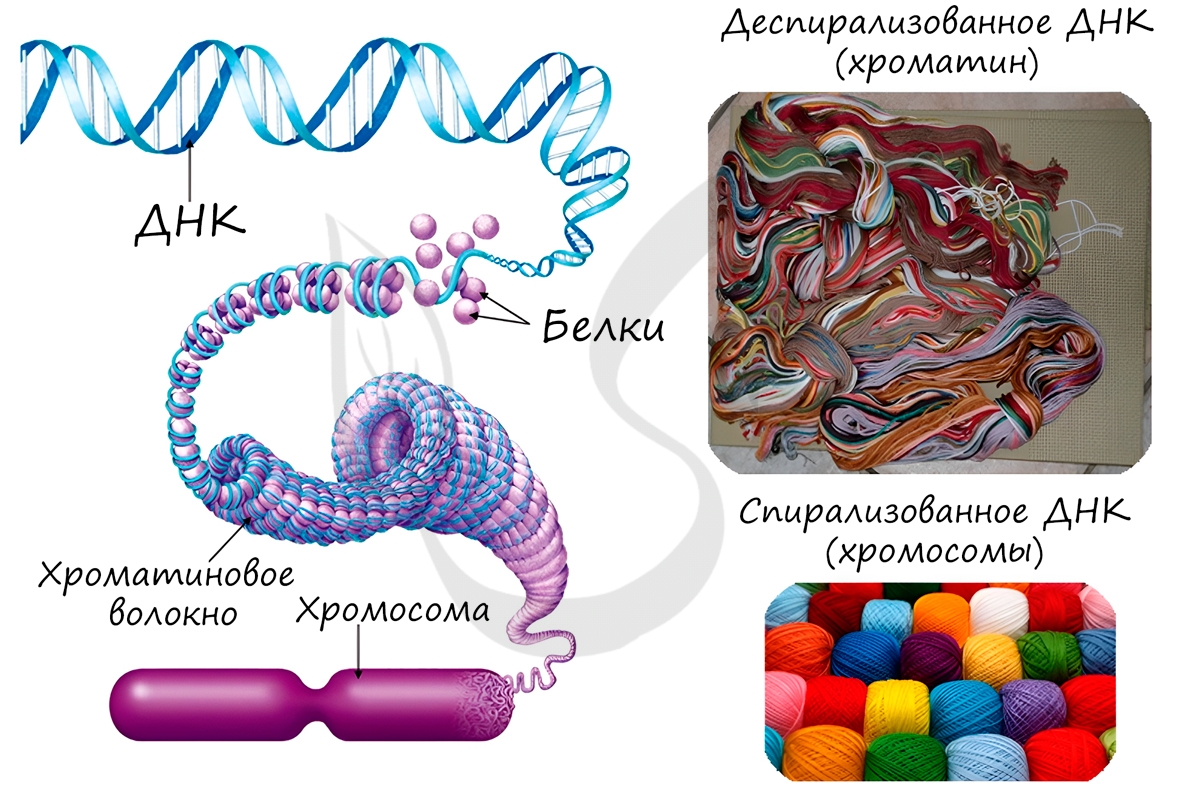

Замечу, что хромосомы видны только в момент деления клетки. Хромосомы представляют собой сильно спирализованные молекулы ДНК, связанные с белками.

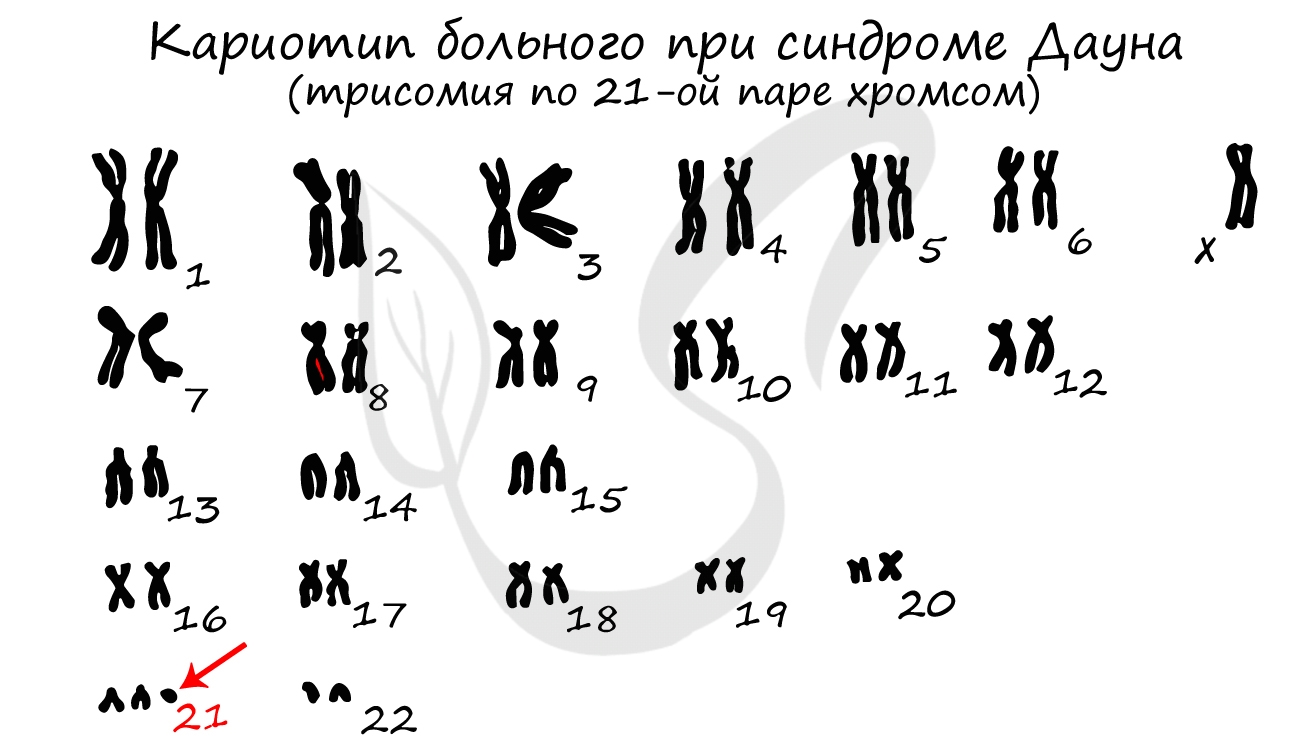

Хромосомы отличаются друг от друга по строению, форме, размерам. Совокупность всех признаков (форма, число, размер) хромосом называется кариотип. Кариотип может быть представлен по-разному: существует кариотип вида, особи, клетки.

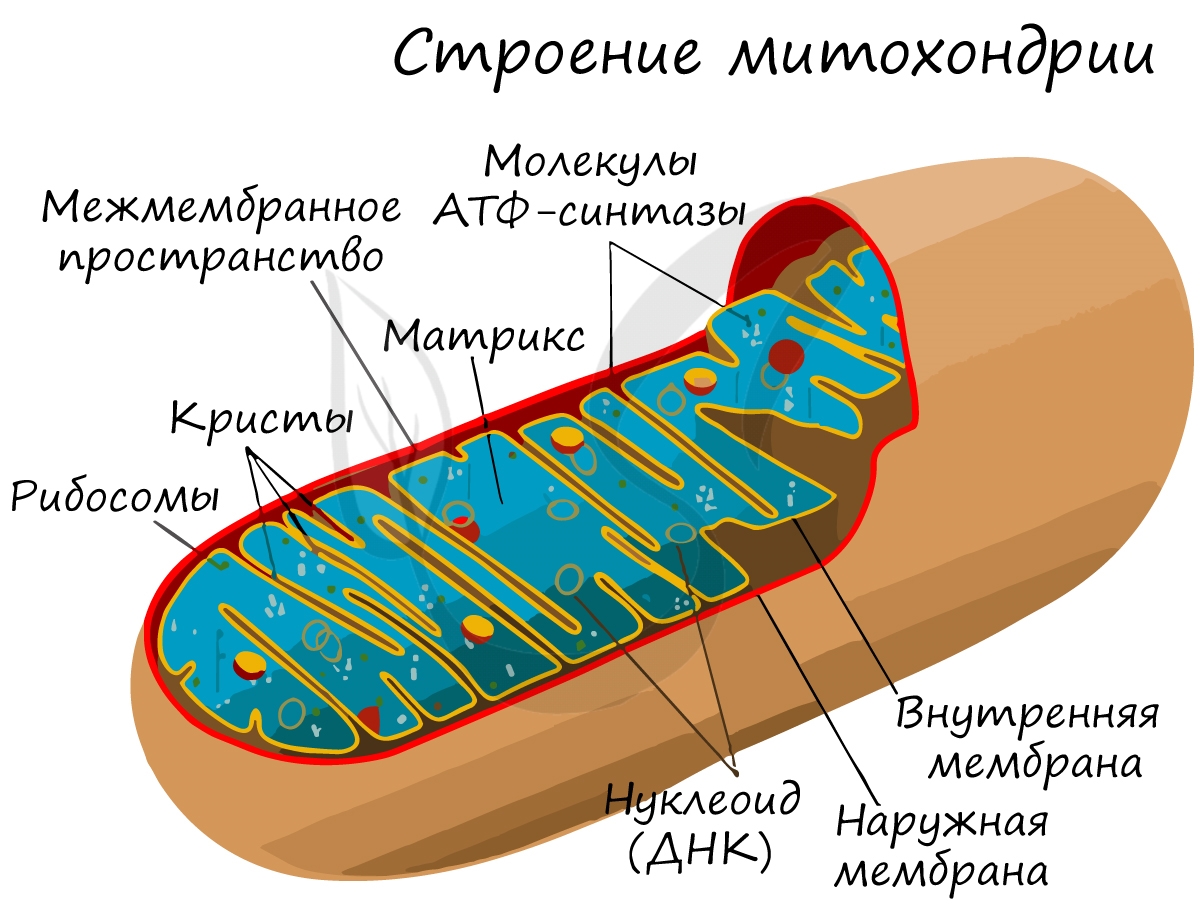

В связи с этим, митохондрия считается полуавтономным органоидом. Вероятнее всего, изначально митохондрии были самостоятельными организмами, однако со временем вступили в симбиоз с эукариотами и стали частью клетки.

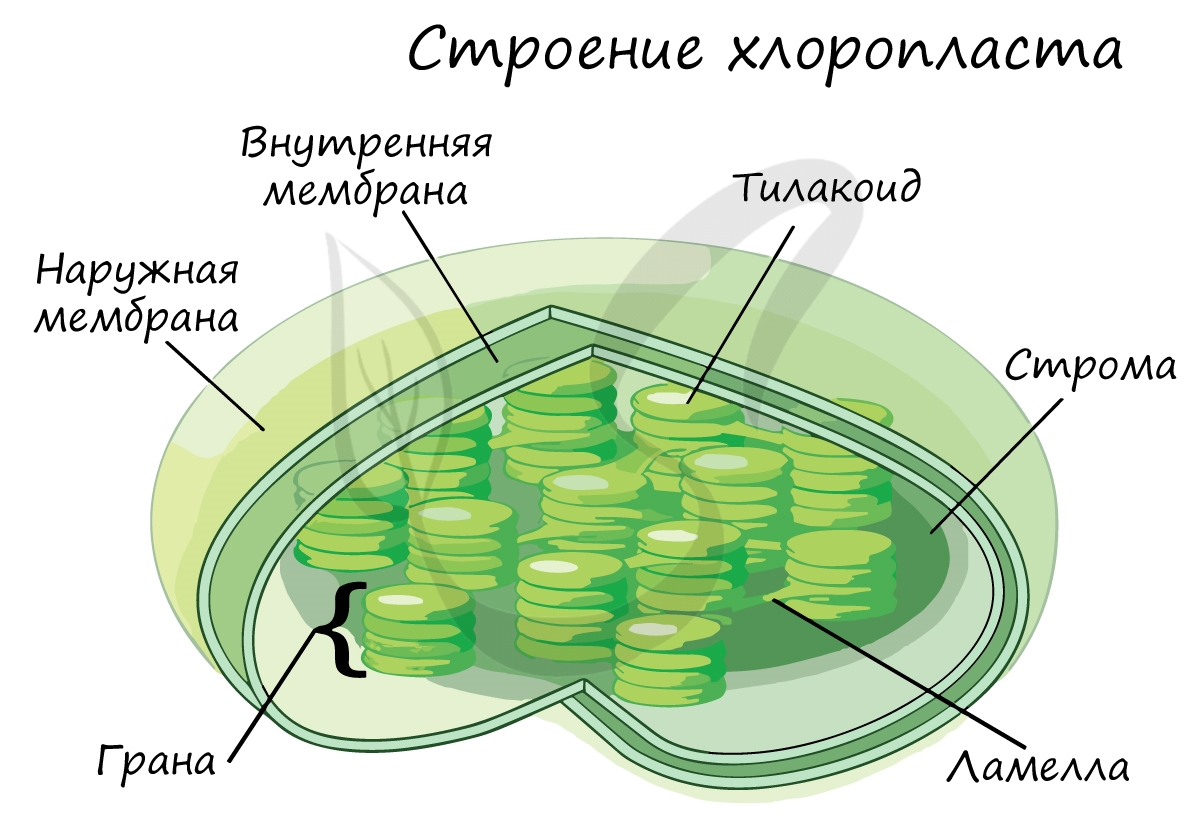

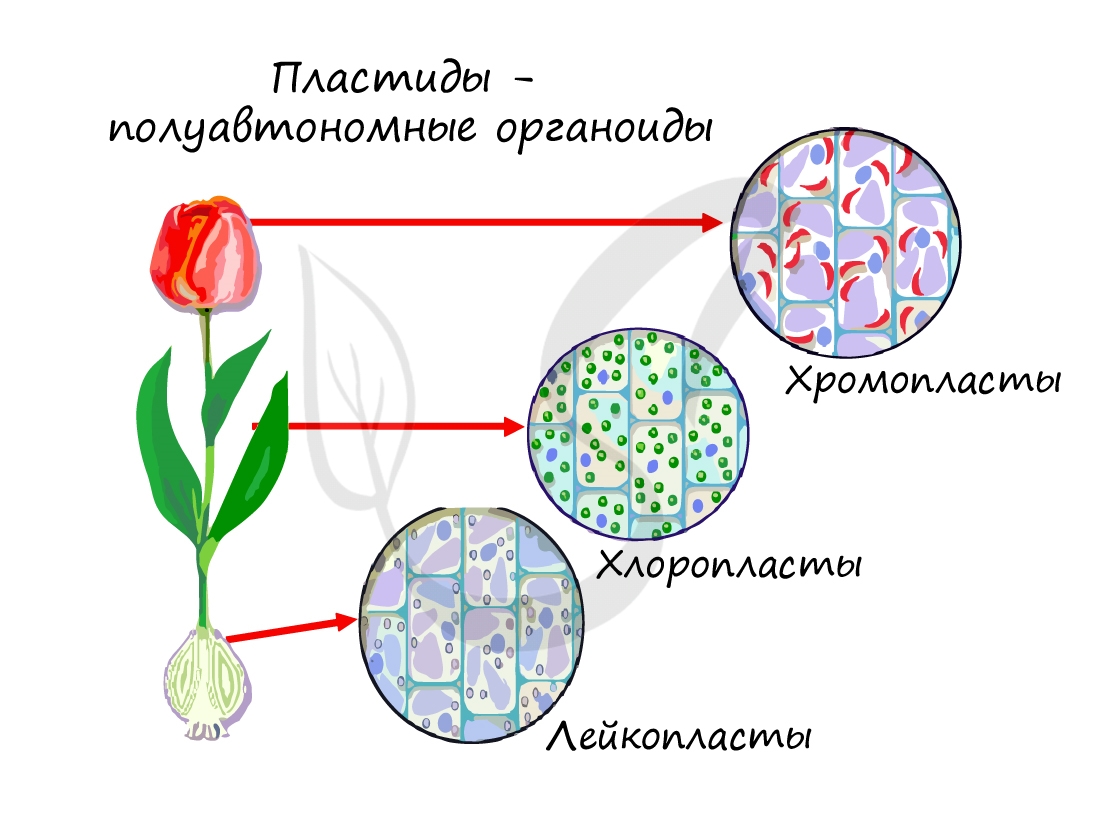

Так же, как и митохондрии, пластиды относятся к полуавтономным органоидам: в них имеется кольцевидная ДНК (находится в нуклеоиде), рибосомы.

Пластиды, которые содержат пигменты каратиноиды в различных сочетаниях. Сочетание пигментов обуславливает красную, оранжевую или желтую окраску. Находятся в плодах, листьях, лепестках цветков.

Хромопласты могут развиваться из хлоропластов: во время созревания плодов хлоропласты теряют хлорофилл и крахмал, в них активируется биосинтез каротиноидов.

Не содержат пигментов, образуются в запасающих частях растения (клубни, корневища). В лейкопластах накапливается крахмал, липиды (жиры), пептиды (белки). На свету лейкопласты могут превращаться в хлоропласты и запускать процесс фотосинтеза.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.