что такое классификация в обществознании определение кратко

Классификация

«Классификация — это осмысленный порядок вещей, явлений, разделение их на разновидности согласно каким-либо важным признакам.» [2]

Классификация предназначена для постоянного использования в какой-либо науке или области практической деятельности (например, классификация животных и растений). Обычно в качестве основания деления в классификации выбирают признаки, существенные для данных предметов. В этом случае классификация (называемая естественной) выявляет существенные сходства и различия между предметами и имеет познавательное значение. В других случаях, когда цель классификации состоит лишь в систематизации предметов, в качестве основания выбираются признаки, удобные для этой цели, но несущественные для самих предметов (например, алфавитные каталоги). Такие классификации называют искусственными.

Наиболее ценными являются классификации, основанные на познании законов связи между видами, перехода от одного вида к другому в процессе развития (такова, например, классификация химических элементов, созданная Менделеевым).

Классификация по существенным признакам называется типологией; она основана на понятии типа, как единицы расчленения изучаемой реальности, конкретной идеальной модели исторически развивающихся объектов (биологические, языковые и т. п. типологии).

Всякая классификация является результатом некоторого огрубления действительных граней между видами, ибо они всегда условны и относительны. С развитием знаний происходит уточнение и изменение классификаций.

Делением называется раскрытие объема известного понятия; оно происходит путем перечисления всех видов (то есть меньших по объему понятий), входящих в состав делимого понятия. Отсюда ясно, что разделены могут быть только общие понятия, охватывающие собой различные части; ясно также, что для деления необходимо иметь основание или принцип (principium divisionis), делающий возможным правильное перечисление полученных благодаря делению членов его (parles divisionis).

От правильного деления требуется:

Основанием для деления может служить любой признак делимого понятия. Пользуясь признаком как принципом деления можно, при посредстве закона противоречия, всегда получить чистое двухчленное деление (дихотомию), например делить предметы на неорганические и органические, и т. д. Все сказанное имеет полное применение к классификации.

Когда исследователь имеет перед собой сложный ряд однородных явлений, то он:

Классифицируя явления, их можно делить на группы, эти группы вновь подразделять и т. д.; например, понятие царства (хотя бы животных) можно разделить на классы, классы на роды, роды на виды, виды на подвиды и т. д. Исследователь, производя это деление, может иметь в виду различные цели, объективные или субъективные, причем и характер классификации зависит от ее цели.

Значение слова «классификация»

1. Действие по знач. глаг. классифицировать. Заниматься классификацией минералов.

2. Система распределения каких-л. однородных предметов или понятий по классам, отделам и т. п. по определенным общим признакам. Классификация товаров. Классификация растений.

[От лат. classis — разряд и facere — делать]

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

«Классификация — это осмысленный порядок вещей, явлений, разделение их на разновидности согласно каким-либо важным признакам.».

КЛАССИФИКА’ЦИЯ [аси], и, ж. (книжн.). 1. Действие по глаг. классифицировать. 2. Система распределения предметов или понятий какой-нибудь области на классы, отделы, разряды и т. п. К. растений. К. минералов. К. наук.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

классифика́ция

2. результат такого действия; система распределения каких-либо однородных предметов или понятий по классам, разрядам и т. п. согласно отличительным признакам, свойствам ◆ Наши специалисты сформулировали подходящую для условий СССР классификацию машин по рабочему объему двигателей. Олег Курихин, ««Союз»», 1989 г. // «Техника — молодежи» (цитата из НКРЯ) ◆ Он брал в основу классификации признаки сортов высших растений; его подразделение на крупные группы, как и роды, основано не на радикалах, а преимущественно на разновидностных признаках. Н. И. Вавилов, «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», 1920 г. (цитата из НКРЯ)

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: непередаваемый — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

КЛАССИФИКАЦИЯ

Полезное

Смотреть что такое «КЛАССИФИКАЦИЯ» в других словарях:

КЛАССИФИКАЦИЯ — многоступенчатое, разветвленное деление логического объема понятия. Результатом К. является система соподчиненных понятий: делимое понятие является родом, новые понятия видами, видами видов (подвидами), и т.д. Наиболее сложные и совершенные К.… … Философская энциклопедия

классификация — и, ж. classification f. 1. Действие по знач. гл. классифицировать. Заниматься классификацией собранных в экспедиции материалов. БАС 1. Не браните его хронологическую методу издания граммат: для историка современность лучше нежели классы, а индекс … Исторический словарь галлицизмов русского языка

КЛАССИФИКАЦИЯ — (ново лат. от лат. claseis, и facere делать). Распределение предметов на отделы. См. СИСТЕМАТИКА. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. КЛАССИФИКАЦИЯ новолатинск., от лат. classis, и facere, делать.… … Словарь иностранных слов русского языка

классификация — См … Словарь синонимов

КЛАССИФИКАЦИЯ — [аси], классификации, жен. (книжн.). 1. Действие по гл. классифицировать. 2. Система распределения предметов или понятий какой нибудь области на классы, отделы, разряды и т.п. Классификация растений. Классификация минералов. Классификация наук.… … Толковый словарь Ушакова

КЛАССИФИКАЦИЯ — (от лат. classis разряд и facere делать) распределение, разделение объектов, понятий, названий по классам, группам, разрядам, при котором в одну группу попадают объекты, обладающие общим признаком. Например, классификация отраслей экономики… … Экономический словарь

Классификация — См. ОТЛОЖЕНИЯ ШЕЛЬФА. Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.. 1978 … Геологическая энциклопедия

КЛАССИФИКАЦИЯ — в горном деле разделение частиц измельченных полезных ископаемых на однородные по крупности, плотности и др. продукты (классы). Классификация производится в классификаторах … Большой Энциклопедический словарь

Классификация — в информационном поиске процесс распределения документов по категориям. По английски: Classification Синонимы английские: Classifying См. также: Индексирование Финансовый словарь Финам … Финансовый словарь

Социальные группы и их классификация. Виды и характеристики социальных групп

Содержание:

Социальная группа – устойчивая форма взаимоотношений, в которой совокупность людей объединена по нескольким чертам, разделяющие ожидание друг друга. Впервые социальную группу выделил Гоббс, назвав её объединением людей, согласно общим интересам, целям и задачам.

В отличии от массовых сообществ социальные группы отделяет: взаимодействие на постоянной основе, приводящее к стабильности и прочности группы; наличие определённых черт, присущих каждому члену группы; создание структурных организаций в обществе.

Характеристики социальных групп и общностей:

Классификация социальных групп

Разновидность социальных групп

1) Характер взаимодействия:

2) Способ организации и регуляции действий:

3) Принадлежность индивидов к группе:

4) Количество индивидов и форма взаимоотношений:

Малая группа – объединение людей для совместной деятельности, отличающихся межличностным характером общения. Черты малой группы:

Большая группа – совокупность людей, собранная для достижения определённых целей и получения результатов, носит опосредованный тип (трудовой коллектив)

Виды и характеристика больших социальных групп

Целевые группы – созданные с определённой целью и деятельность. К примеру: студенты высших учебных заведений.

Территориальные группы – обрезывается путём взаимоотношений индивидов на определённой местности. Важной формой выступает этнос – совокупность людей по национальным признакам (язык, религия, культура, традиции), связанных особым отношением.

Общество – самая большая социальная группа.

В больших социальных группах также выделяют: интеллигенцию, военных, представителей физической или интеллектуальной трудовой деятельности.

Коллектив – вид социальной группы, где взаимоотношение индивидов опосредовано путём общих целей. Черты коллектива:

5) Социально-значимые признаки:

Реальные группы – группы, объединённые по демографическим признакам, этносу, уровню дохода, конфессии и т.д.

Номинальные группы – группы, объединённые для проведения социологического исследования.

Квазигруппа – группа, не имеющая устойчивости, структуры и собственной системы ценностей и норм. Взаимоотношение индивидов безэмоциональное и кратковременное. Примерами квазигруппы служат: лекционная группа, толпа, профессиональные круги.

Субъектами внутригруппового поведения выступают публика и масса.

Функции социальной группы:

Также, выделяют группу маргиналов. Маргиналы – индивид или группа индивидов, отличающиеся выходящими за рамки правилами и ценностями, которые приняты в обществе. При позитивном варианте маргиналы приобщаются к иной социальной группы и перенимают характерные ей черты Негативный вариант заключается в закреплении отклоняющегося поведения, в результате чего маргиналы несут деклассированное и паразитическое общение.

Классификация

| Наименование: | Классификация (образовано от латинского classis — разряд, класс; facio — делаю, раскладываю). |

| Определение: | Классификация — это общенаучный метод систематизации знания, направленный на организацию некоторой совокупности изучаемых объектов различных областей действительности, знания и деятельности, в систему соподчинённых групп (классов), по которым эти объекты распределены на основании их сходства в определённых сущностных свойствах. |

Классификация — это общенаучный метод систематизации знания, направленный на организацию некоторой совокупности (множества) изучаемых объектов различных областей действительности, знания и деятельности, в систему соподчинённых групп (классов), по которым эти объекты распределены на основании их сходства в определённых сущностных свойствах. Класс — это конечная или бесконечная совокупность объектов, выделенная по некоторому общему для них признаку (свойству или отношению), мыслимая как нечто целое. Объекты, составляющие класс, называются его элементами. Основной принцип классификации состоит в том, что каждый элемент совокупности объектов, которую она охватывает, должен попасть в то или иное подмножество. Тем самым, главная цель классификации заключается в определении места в системе любого объекта и установлении между ними наличия некоторых связей, что определяет дальнейшее нормативно-мерное упорядочивание множества, которое разбивается на гетерономные друг по отношению к другу, но гомогенные внутри себя по какому-либо признаку, отделённые друг от друга подмножества. Субъект, владеющий ключом (критерием) классификации, получает возможность ориентироваться в многообразии объектов. Классификация всегда отражает имеющийся на данный момент времени уровень знания, суммирует его, задаёт его «топологическую карту». С другой стороны, классификация позволяет обнаруживать пробелы в существующем знании, служить основанием для диагностических и прогностических процедур. В так называемой описательной науке классификация выступала итогом (целью) познания (например, систематика в биологии, попытки по разным основаниям классифицировать науки и так далее), а дальнейшее развитие представлялось как её усовершенствование или предложение новой классификации. Таким образом, термин «классификация» используется как для обозначения указанной процедуры, так и для обозначения её результата.

Классификация призвана решать две основные задачи: представлять в надёжном и удобном для обозрения и распознавания виде всю изучаемую область и заключать в себе максимально полную информацию о её объектах. Различают естественные и искусственные классификации в зависимости от существенности признака, который кладётся в её основу. Естественные классификации предполагают нахождение значимого критерия различения, искусственные могут быть в принципе построены на основании любого признака. Вариантом искусственных классификаций являются различные вспомогательные классификации типа алфавитных, технических и тому подобных указателей. Разные классификации по-разному справляются со своими задачами. Так, искусственная классификация, в которой группировка осуществляется на основании лишь отдельных, произвольно выбранных и удобно различимых свойств объектов, может решить только первую из указанных задач. В естественной классификации группировка происходит на основании комплекса свойств объектов, выражающих их природу, и таким образом объединяет их в естественные группы, а сами группы в единую систему. В такой классификации число свойств классифицируемых объектов, поставленных в соответствие с их положением в системе, является наибольшим по сравнению с любой другой группировкой этих объектов. Естественная классификация, в отличие от искусственной, основываясь на полноте понимания содержания классифицируемых объектов, является не просто описательно-распознавательной, а пояснительной, объясняющей причины общности свойств классификационных групп, равно как и характер отношений между группами. Известными примерами естественной классификации в науках (см. Наука) являются: периодическая система химических элементов, классификация кристаллов на основе фёдоровских групп преобразований, филогенетические систематики в биологии, генеалогическая и морфологическая классификации языков. В отличие от искусственной классификации, зачастую строящейся на прагматических основаниях, естественная классификация возникает на основе материала наблюдений и массива опытных данных той или иной области знания в результате синтеза эмпирических обобщений и теоретических представлений. В целом, естественная классификация всегда в той или иной степени является содержательно-обоснованной типологией (см. Типология), способной решать содержательные задачи и прогнозировать новые результаты.

Наряду с естественными и искусственными, различают теоретические и эмпирические классификации. Существуют и иные деления классификаций, например на общие и частные (специальные). Общие классификации содержат обзор всей области объектов определённого рода, группируют их на основании свойств, выражающих их природную общность самих по себе, и несут информацию о причине этой общности, то есть о некоторой естественной закономерности. Общие классификации имеют место в фундаментальных науках, главная задача которых состоит в объективном познании действительности через выявление доминирующих в ней законов. Тогда как частные, или специальные, классификации характерны, прежде всего, для прикладных, практических отраслей знания, целью которых является обеспечение деятельности. Предметная область частных, или специальных, классификаций более узкая, чем у общих классификаций. Они также исходят из объективных и зачастую немаловажных свойств классифицируемых объектов, но вся группировка в целом осуществляется здесь в целях удовлетворения определённых прагматических запросов. В целом, специальные классификации дополняют и расширяют то знание, которое дают общие классификации.

В логике (см. Логика) классификация является частным случаем деления — логической операции над понятиями. Деление — это распределение на группы тех предметов, которые мыслятся в исходном понятии. Получаемые в результате деления группы называются членами деления. Признак, по которому производится деление, именуется основанием деления. В каждом логическом делении имеются, таким образом, делимое понятие, основание деления и члены деления.

По своей структуре, то есть типу отношений, в которых находятся составляющие её понятия, а именно отношений субординации и координации, классификация отличается от других форм систематизации знания (см. Систематика), например характерных для математизированного естествознания параметрических систем, где понятия соотносятся своими количественными показателями. В то же время, классификация может осуществляться не только по качественным, но и по параметрическим особенностям изучаемых объектов, имея своим основанием и результатом количественные показатели. Такая группировка широко используется, в частности, в статистике, составляя базу статистических методов, которые, как известно, применяются только к количественно выраженным данным. В таких случаях группировки производятся на основании признаков, поддающихся измерению и поэтому имеющих те или иные численные значения, а весь порядок так образованных групп наводит на некоторое распределение численностей или функциональную зависимость. Когда имеется множество (сотни или тысячи) просто зарегистрированных значений какого-нибудь количественного признака, ум не в состоянии охватить подлинный смысл изучаемого явления. Для того чтобы выявить его характерные черты, необходимо каким-то образом сжато выразить имеющиеся данные, уплотнить их посредством группировки. При этом группировка должна быть такой, при которой была бы не утрачена и не искажена значительная часть собранных данных и в итоге получена достаточно точная картина исследуемого явления. Качественные и количественные классификации не перекрывают друг друга. Даже имея своим предметом одни и те же объекты, они рассматривают их разные аспекты и сосуществуют в общем комплексе исследований этих объектов.

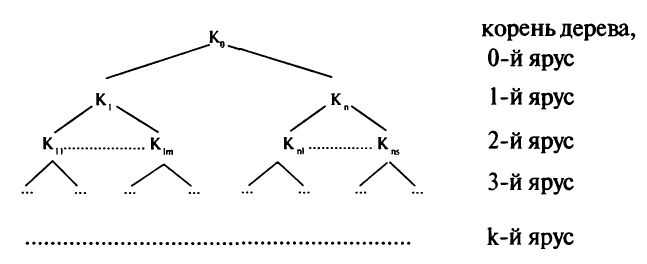

Классификации обычно представляются в форме деревьев или таблиц, которые в конечном итоге могут быть сведены к структуре древообразного иерархического порядка (см. Рис. № 1).

|

| Рис. № 1. Дерево классификации. |

Дерево классификации выглядит как множество точек (вершин), соединённых линиями (рёбрами). Каждая вершина представляет некоторый класс предметов (объёмов понятий), обладающих одинаковыми признаками. Эти классы называют таксонами (таксономическими единицами — см. Таксономия). Рёбра же показывают, на какие подвиды разбиваются данные таксоны. Вершина K0 называется корнем дерева. Она репрезентирует (представляет) исходное множество предметов. Таксоны группируются по ярусам. В каждом ярусе собраны таксоны, полученные в результате применения одинакового числа операций деления к исходному понятию. Те таксоны, которые в данной классификации уже далее не делятся на свои виды, называются концевыми таксонами. Предельной является такая классификация, все концевые таксоны которой представляют собой единичные понятия. Однако в зависимости от целей, которые преследуются при построении классификации, концевые таксоны могут и не быть единичными понятиями.

Логической основой построения различного рода классификаций является операция деления понятий, а потому при классифицировании предметов должны выполняться все правила деления, специфицированные относительно классификации. Так, требование, чтобы деление осуществлялось по одному основанию, сохраняется, но теперь разрешается, чтобы каждый акт деления осуществлялся по собственному основанию, отличному от оснований, которые использовались в других актах деления. Сохраняется и требование, чтобы члены деления исключали друг друга, но теперь это относится только к таксонам одного и того же яруса (ясно, что таксоны разных ярусов этому требованию удовлетворять не могут). Дополнительно вводится ещё одно требование — классификация должна быть соразмерной, то есть она должна быть непрерывной, без скачков (пропусков ярусов).

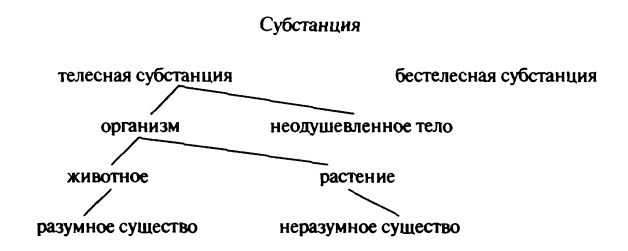

При построении классификации используются обе разновидности деления — дихотомия и по видоизменению основания. Примером дихотомии может служить так называемое «древо Порфирия», в котором греческий философ Порфирий представил содержание философского понятия субстанции (см. Рис. № 2).

|

| Рис. № 2. «Древо Порфирия», в котором представлено содержание философского понятия субстанции. |

Всякая добротная классификация требует разработки соответствующей ей номенклатуры — системы однозначных наименований для всех классификационных групп. При этом номенклатура должна отличаться уникальностью, то есть каждое наименование должно быть единственным и отличным от других; универсальностью, то есть являть единый набор наименований, принятый всеми специалистами в противовес названиям тех же групп в обычных народных языках; стабильностью, исключающей произвольные изменения наименований, и вместе с тем гибкостью, допускающей неизбежные изменения названий в связи с изменениями в классификации. Проблема создания номенклатуры выступает как специальная научная задача, которая (как это имеет место, например, в биологии), может регламентироваться специальными международными кодексами. Примеры тщательно разработанных и совершенных номенклатур дают химия, ботаника, зоология.

Развитие науки показывает, что становление классификации проходит ряд этапов: от искусственных систем к выделению естественных групп и далее к установлению системы естественной классификации. Так, химические элементы первоначально группировались искусственным образом по отдельным физическим свойствам. Затем сходные элементы объединялись уже в естественные группы на основании многих и разнообразных чисто химических свойств. Открытие Д. И. Менделеевым периодической зависимости свойств химических элементов от их атомного веса позволило упорядочить сами группы в целостной системе естественной классификации. В дальнейшем система Менделеева, которая была глубоким, но всё же эмпирическим обобщением, подверглась теоретической обработке на основе учения о строении атома. Периодичность изменения свойств элементов в зависимости от их порядкового номера в системе была объяснена периодическим изменением числа электронов в наружном слое атомов. Искусственными были и первые группировки в биологии.

Аристотель опирался на качественную классификацию физических тел, которые он делил согласно различию их «природы», определяющей способы их действия. Аристотель был пионером и в деле описания и классификации видов животных на основании систематического рассмотрения их разнообразных отличительных свойств, которые он усматривал не только в строении частей тела животных, но и в их образе жизни и поведении. Правда, таксономическая терминология Аристотеля ограничивалась лишь терминами «вид» и «род». Первый он связывал с конкретными живыми организмами, а вторым обозначал различные степени общности между видами, в связи с чем он говорил о «малых» и «больших» родах. Аристотель разработал и классификацию форм государственного правления. В зависимости от того, кто властвует — один, немногие или большинство и какие цели правления преследуются, он различал три правильные формы правления и три искажённые. В том случае, если властвующие имеют в виду общественную пользу, будут иметь место: монархия, аристократия и полития; если же правители преследуют только своё личное благо, эти три правильные формы власти превращаются в три искажённые: тиранию, олигархию и демократию. В научно-познавательной деятельности Аристотеля метод приведения вида к роду, то есть классификация, приобретал значение универсального метода исследования, и он философски обобщил этот метод, создав теорию классификации, каковой явилась его силлогистическая логика. Классификаторскую деятельность Аристотеля продолжил его ученик Теофраст, с именем которого связаны первая систематика растений, классификация камней, а также описание и определение различных человеческих характеров.

В целом, Аристотелевская традиция и концепция классификации в тех или иных проявлениях дожила до XVIII века и завершилась развёрнутой системой К. Линнея. В «Системе природы» Линнея предлагались описательные систематики всех трёх царств природы — минералов, растений и животных, которые он стремился строить в строгом соответствии с принципами аристотелевской логики. Линней создал целостную, чёткую, практически удобную для ориентировки в многообразии растительных форм, но, как он сам считал, искусственную классификацию. К этому времени в целом ряде областей естествознания — кристаллографии, минералогии, ботанике, зоологии — был собран огромный эмпирический материал, настоятельно нуждавшийся в систематизации. Эволюционная теория Ч. Дарвина, указавшая, что причина сходства живых организмов лежит в общности их происхождения, положила начало естественной, филогенетической систематике, в которой расположение классификационных групп соответствует путям эволюционного развития. Со второй половины XIX века эволюционизм проникает в различные сферы знания и становится почти обязательным компонентом научных воззрений. Это способствует разработке генеалогических и историко-генетических классификаций и в других науках, помимо биологии, и таким классификациям придаётся более высокий научный статус, чем описательным морфологическим систематикам. Вместе с тем, этот род классификаций сразу выводит их из сферы сугубо эмпирического знания и показывает решающее значение для научной систематизации теоретического начала.

В XX веке задачи построения генетических и генеалогических классификаций, а также обращение к глубинным структурным началам как факторам, объясняющим эмпирические общности в химической, кристаллографической, минералогической классификациях, привлекли внимание к теоретическим аспектам классификации, а в последние десятилетия среди специалистов различных отраслей знания стал обсуждаться вопрос о создании теории классификации, долженствующей обеспечить эффективность классификационной работы в науке. При этом одни видели свою задачу в разработке частных теорий классификации, ориентированных на те или иные конкретные области естествознания, другие же задались целью построить общую теорию классификации, приложимую ко всем его областям. Задача первых вписывается в компетенцию тех конкретных наук, классификациями которых они занимаются, цель же вторых измеряется общеметодологическим масштабом (см. Методология) и представляет собой феномен методологии науки (см. Методология науки).