что такое кингстоны на корабле фото

Кингстон (клапан)

Кингсто́н — задвижка или клапан, перекрывающий доступ в корабельную (судовую) систему, сообщающуюся с забортной водой. Расположен в подводной части корабля (судна). Используются для приема забортной воды или откачки жидкости за борт. Возможны любые конструкции клапана.

Также — клапан в балластных цистернах подводной лодки (ПЛ) — главных и вспомогательных; часть системы погружения и всплытия. В цистернах главного балласта используются для приема воды при погружении и удаления ее из цистерн при всплытии. Во вспомогательных цистернах — для дифферентовки.

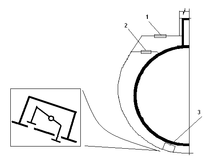

Типичная конструкция кингстона ПЛ — парный тарельчатый клапан коромыслового типа. Такая конструкция обеспечивает одинаковые усилия открытия/закрытия, независимо от противодавления. Устанавливается в кингстонной выгородке, для предохранения от деформаций, возникающих от динамических нагрузок на корпус (при покладке на грунт, плавании в штормовую погоду, и т. д.) Управляется дистанционно с помощью механического привода (гидравлического, пневматического или ручного).

См. также

Литература

Полезное

Смотреть что такое «Кингстон (клапан)» в других словарях:

Кингстон — (англ. Kingston): В Викисловаре есть статья «кингстон» … Википедия

КИНГСТОН — (Kingston valve) всякий клапан в подводной части, служащий для доступа забортной воды внутрь судна. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 Кингстон (забортный клапан) клапан в… … Морской словарь

клапан — вентиль, поршень, заслонка, створка; вантуз, рот, кингстон, клапанок, детандер, пистон, клинкет, сапун, дроссель, нашивка, суфлер, гульфик, снорт Словарь русских синонимов. клапан сущ., кол во синонимов: 25 • автоклапан (1) … Словарь синонимов

КИНГСТОН (забортный клапан) — КИНГСТОН (от англ. kingston valve) (забортный клапан), отверстие с клапаном в наружной обшивке подводной части судна для приема или удаления воды … Энциклопедический словарь

Кингстон (судостр.) — Кингстон (от англ. kingston valve), забортный клапан, клапан на подводной части наружной обшивки судна. Через К. присоединяемые к приемным или отливным патрубкам судовых систем (балластной, противопожарной, охлаждения конденсаторов или двигателей … Большая советская энциклопедия

КИНГСТОН — (забортный клапан) большой клапан в подводной части наружной обшивки судна, служащий для доступа забортной воды во внутренние ёмкости корабля (напр. балластные цистерны подводной лодки), трубопроводы пожарных и водоотливных систем, а также для… … Большая политехническая энциклопедия

КИНГСТОН — (от англ. kingston valve) (забортный клапан) отверстие с клапаном в наружной обшивке подводной части судна для приема или удаления воды … Большой Энциклопедический словарь

КИНГСТОН — КИНГСТОН, кингстона, муж. (мор.). Клапан в подводной части судна, служащий для наполнения водой судовых котлов и для пропуска воды за борт. (По имени изобретателя, англичанина Kingston.) Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

КИНГСТОН — КИНГСТОН, а, муж. (спец.). Клапан, закрывающий отверстие в подводной части судна. | прил. кингстонный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

кингстон — сущ., кол во синонимов: 4 • город (2765) • задвижка (16) • клапан (25) • … Словарь синонимов

Кингстоны

Купить данное и другое судовое оборудование со склада в Таганроге, Санкт-Петербурге, Мурманске, Владивостоке и другом городе вы можете, связавшись с одним из наших менеджеров по продажам либо оформив заявку прямо с этой страницы, нажав на кнопку «Купить».

Описание

| ДУ 50 РУ 2.5 | 527-35.1165-01 |

| ДУ 80 Ру 2.5 | 527- 03.055 |

| ДУ 100 РУ 2.5 | 527- 03.056 |

| ДУ 150 РУ 2.5 | 527-.03.058 |

Описание кингстона

Кингстон — это специальное отверстие с клапаном в наружной области подводной части корабля для приема либо удаления воды, перекрывающее поступление воды в судовую (корабельную) систему, находящуюся в забортной воде.

Кингстон находится в той части судна (корабля), которая расположена под водой. Типичным строением кингстона является парный тарельчатый клапан коромыслов ого типа. Раскос клапана в кингстоне всегда делается наружу для того, чтобы под давлением воды клапан прижимался к седлу. Такое строение служит для равномерного усилия открытия или закрытия, независимо от противодавления. Клапан устанавливается в кингстонной выгородке, для недопущения деформаций, которые возникают при динамических нагрузках на корпус (покладка на грунт, плавание во время шторма).

Управление осуществляется дистанционно при помощи механического привода (пневматического, механического либо ручного). Кингстоны обычно изготавливаются из бронзы. Для недопущения разъедания обшивки морской водой ставится цинковое кольцо. Кингстоны всегда устанавливаются на втором дне судна, ниже ватерлинии, для захода воды внутрь. К наружному дну проходит клепаный патрубок.

Учитывая судовую практику плавания кингстон все время держат открытым, поэтому рядом с ним устанавливают затворный клапан. Они полностью герметичны и в закрытом виде жидкость никуда не проникает, но при потребности кингстоны открывают и вода поступает по назначению — в забортный ящик либо специальный герметичный отсек. Но напрямую внутрь судна кингстон воду допустить не может, так как все отсеки, которые связаны с забортным кингстоном оборудованы герметичными люками, так что затопить судно путем открытия кингстона не так легко!

В случае аварийной ситуации (получение кораблем либо судном пробоины) кингстон используется в качестве аварийного устройства для удаления воды из отсеков. В подводных же лодках кингстоном является клапан в балластных цистернах. Он выступает элементом системы погружения и всплытия. В цистернах основного балласта кингстон служит для поступления воды при погружении под воду и удаления ее из цистерн при поднятии на поверхность воды.

«Открыть кингстоны!»

Начиная смотреть видео, я ожидала чего угодно, но только не того, что я увидела в конце. Большую часть видео можно промотать и можно начинать смотреть с 4:00

Хорошо чувакам, на Кубе работают.

Так может так и надо было?

и зачем столько щебня на дне?

ШОК!! ТАКОГО НИКТО НЕ ОЖИДАЛ! 18+! СМОТРЕТЬ ВСЕМ

Кингстоны открывают когда хотят затопить плавсредство, чего на видео не продемонстрировано. Ваш Капитан.

Забытый Бобруйский флот

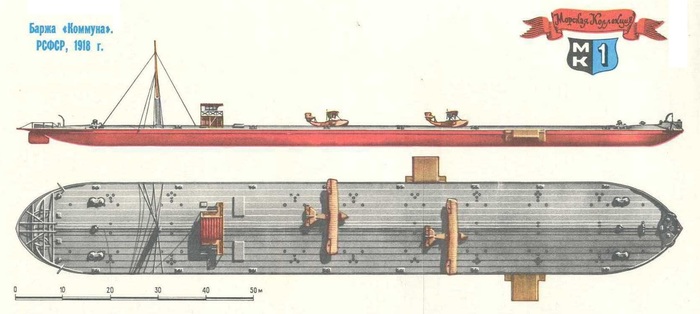

Авианосная баржа «Коммуна»

1918 год, как известно, стал самым тяжелым для молодой советской республики. В это время наиболее ожесточенные бои проходили как раз здесь, на Волге. Колчаковские и деникинские армии рвались к Москве, и под напором белогвардейцев Красная армия оставила Самару. Первый речной авианосный отряд был сформирован в Нижнем Новгороде на базе Самарского гидроотряда.

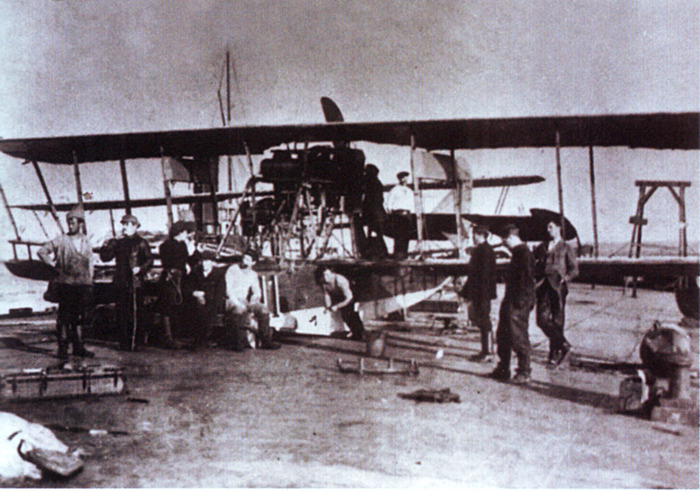

Подготовка к полету летающей лодки М-9.

Недостатком авиабаржи «Коммуна» являлась ее тихоходность, а отсутствие крыши способствовало быстрому выходу гидросамолетов из строя.

«Коммуна» комплектовался гидросамолетами (летающими лодками): для их спуска на воду к бортам баржи крепились наклонные плоскости (скаты), по которым крылатые машины покидали палубу и вылетали на боевые задания. А после полета этот самолет-амфибию поднимали на борт подъемным краном, заправляли и пополняли боекомплект. Все операции с крылатыми машинами выполнялись вручную.

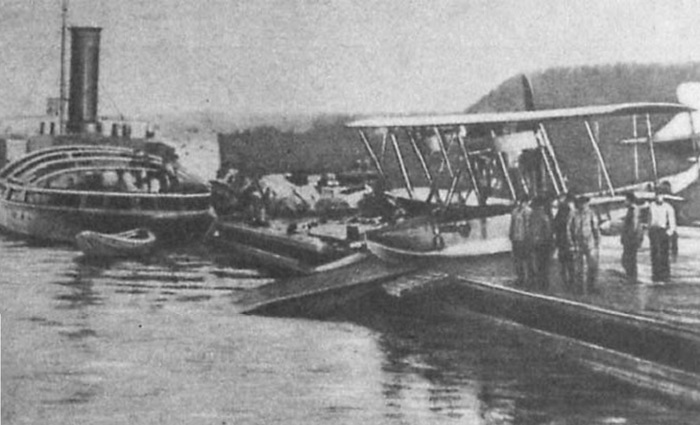

Перед спуском летающей лодки М-9

Кроме того, отряду придавались паровой мелкосидящий катер для связи, два моторных катера для оказания помощи гидросамолетам и несколько шлюпок.

На палубе первого революционного авианосца красовались шесть отечественных летающих лодок М-9 и три французских колесных истребителя «Ньюпор-17».

В голове каравана кораблей шел штабной пароход «Герцен», где кроме штаба гидродивизиона в уютных каютах размещался личный состав воздушного отряда. Саму «Коммуну» тянул старенький, еще с колесами по бокам вместо задних гребных винтов, но довольно ходкий 120-сильный буксир «Кольцов».

Первое время основным для авиаотряда было разведывательное назначение, позднее самолёты начали наносить бомбовые удары по укреплениям и кораблям белогвардейцев.

Самым неожиданным успехом стало применение металлических стрел, бросаемых с большой высоты, — их пробивная сила была такой, что они пробивали верхнюю палубу кораблей противника, а попавшие на дорогу стрелы становились непреодолимым препятствием для конных отрядов. Вот что об их применении писал командир воздушного дивизиона С.Э. Столярский: «Часто мы усыпали стрелами грунтовые дороги, по которым двигалась конница врага.Стрелы крепко застревали в сухом плотном грунте. Концы их торчали над поверхностью на 5-6 сантиметров, превращая дороги в непреодолимое препятствие для лошадей, получавших ранения ног. В результате белые должны были посылать людей с молотками, чтобы они вгоняли стрелы в землю. Нетрудно представить себе, насколько это замедляло темп передвижения конницы. »

По имевшимся у красных разведданным, в районе Сарапула белые содержали около 600 пленных на т.н. «барже смерти». Летчики обнаружили местонахождение этой плавучей тюрьмы, и 17 октября моряки флотилии подошли на трех миноносцах к барже, отбили ее у врага и отбуксирована на свою территорию.

11 июля 1919 г. произошло трагическое ЧП. Пароходы «Герцен» и «Колпино», буксировавшие «Коммуну», подорвались на мине. Один из буксиров затонул, другой был серьезно поврежден. На палубе «Коммуны» сдетонировала авиабомба. Два человека погибли, девять были ранены. После этого боекомплект и ГСМ перегрузили на другую баржу, «во избежание». А перед выдвижением кораблей стали проводить обязательную воздушную разведку фарватера, на предмет наличия белогвардейских мин.

После разгрома белых в районе Казани и на Каме самолеты отряда занимались поиском мин, которые с воздуха прекрасно просматривались даже в мутной местной воде. Позднее воздушный дивизион был направлен под Царицын. Здесь ему пришлось столкнуться с новейшими английскими самолетами «Ди Хевиленд-9» и их пилотами.

«Коммуна» идет по Волге на буксире; на палубе видны два самолета.

После освобождения Волги авиаотряд перевели на Черное и Азовское моря, где он и завершил боевые действия.

«Стерегущий» без кингстонов

Кто на самом деле затопил миноносец «Стерегущий» в 1904 году

Весной 1911 года в присутствии императора Николая II в Александровском парке в Петербурге был открыт памятник, посвященный героической гибели в 1904 году в бою с японскими кораблями миноносца «Стерегущий». Памятник действительно романтически трагичен. Разбитый снарядами корабельный борт в виде аллегорического креста с надписью «Стерегущий», и рядом с ним фигуры двух моряков, открывающих кингстоны, чтобы затопить свой корабль и не допустить его захвата врагами. Однако еще до открытия памятника в 1911 году российские власти стали сомневаться в правдивости истории про кингстоны.

За веру, царя и отечество

Началось все с того, что утром 27 февраля 1904 года в предрассветной мгле русские миноносцы «Решительный» и «Стерегущий» возвращались из разведывательного ночного поиска. Недалеко от Порт-Артура они наткнулись на четыре японских боевых корабля аналогичного класса. Попытка уклониться от сражения с численно превосходящим противником не увенчалась успехом. Неприятель умело навязал выгодный для него бой.

Поскольку дело происходило совсем рядом с главной базой русского Тихоокеанского флота, то «Решительному» и «Стерегущему» могли помочь береговые батареи Порт-Артура. Но они, сделав всего три выстрела, почему-то замолчали. Обычные российские разгильдяйство и легкомысленность в скором времени обернулись совершенно необязательной трагедией. Впрочем, подобное взаимодействие, точнее, взаимобездействие не было случайностью. Им пронизана вся деятельность российских вооруженных сил в 1904 – 1905 годах.

Миноносцам, лишившимся артиллерийской поддержки с берега, не оставалось ничего другого, кроме как предпринять попытку собственными силами прорваться в Порт-Артур. Развив максимальную скорость, они, сквозь плотный неприятельский огонь, устремились к порт-артурской базе. «Решительному» удалось без больших разрушений проскочить под свинцовым ливнем, оторваться от противника и достичь цели. «Стерегущему», которым командовал лейтенант А. С. Сергеев, не повезло. В него один за другим попали несколько снарядов. Они серьезно повредили машину и другие механизмы. Миноносец потерял ход и вынужден был один противостоять четырем японским кораблям.

Бой длился более получаса. После того как на «Стерегущем» вышла из строя вся артиллерия, погибли командир корабля и почти весь экипаж (из 53 человек, находившихся в тот день на борту, было убито 49), миноносец перестал сопротивляться. Японцы решили попытаться взять корабль на буксир и утащить к себе.

Возможность осуществления такой задачи рядом с базой российского флота кажется невероятной. Тем не менее, она чуть было не завершилась успехом. Высадившиеся на разбитый миноносец неприятельские матросы пленили оставшихся в живых четверых русских моряков, подняли над трофеем японский флаг, завели трос, и «Стерегущий» начал удаляться от Порт-Артура.

Только после этого русские береговые батареи вновь ожили и открыли огонь по неприятельским судам. А из Порт-Артура наконец-то вышли русские крейсера и, взяв курс на недавнее место боя, также начали артобстрел противника. Буксировка тяжело поврежденного миноносца при активном вражеском противодействии – дело безнадежное. Поэтому японцы бросили миноносец и ушли в открытое море. Оставленный беспризорным, «Стерегущий», продержавшись на воде еще какое-то время, вскоре затонул – за живучесть корабля бороться было некому, а в многочисленные пробоины беспрепятственно поступала вода.

Это была одна из последних войн на нашей планете, в которой еще отдавали противнику должное, если он того заслуживал, а пленных не загоняли вместе с каторжниками в каменоломни.

Жена командира «Стерегущего» через месяц после гибели мужа (то есть еще во время войны) направила в морское министерство Японии письмо с просьбой сообщить, что известно в Токио о судьбе ее супруга. В ответе адмирала Ямамото было написано: «Изъявляю глубокую симпатию всему экипажу русского миноносца «Стерегущий», который выказал храбрость и решительность в бою против нашего более сильного отряда». Потом сообщалась интересовавшая вдову информация, полученная путем опроса всех четырех пленных. В завершение ответа выражались «самые глубокие соболезнования» в связи с потерей «славного супруга, погибшего за Отечество».

Кстати, мужеству экипажа «Стерегущего» японцы отдали дань не только на словах. В честь доблестного противника они после окончания войны установили стелу из черного гранита с надписью: «Тем, кто больше жизни чтил Родину».

В России о гибели «Стерегущего» первой – со ссылкой на иностранную прессу – рассказала умеренно-консервативная газета «Новое время» в номере от 12 марта 1904 года. Естественно, без анализа причин трагедии. Заканчивался материал фантазией, живописующей, как во время буксировки пленного русского миноносца японцами два матроса якобы заперлись в трюме и, не обращая внимания на уговоры сдаться, открыли кингстоны, затопив корабль ценою собственной жизни: «…не сдались врагу, но вырвали у него добычу… наполнили родной миноносец водой и погребли себя вместе с ним в морских пучинах…».

Г. Филипович «Подвиг «Стерегущего»

Все это происходило всего полтора месяца спустя после начала войны. Патриотический подъем, охвативший российскую общественность по этому случаю, еще не успел опасть. Публикация «Нового времени» вызвала большой резонанс. Ее мгновенно заметили и подхватили другие издания. Большинство авторов также не особенно сдерживали свое воображение. Февральская трагедия у Порт-Артура стала приобретать все более сказочно-былинные очертания. Столь популярный сюжет не обошли вниманием и представители других изящных профессий: поэты сочиняли стихи, художники писали картины, скульпторы ваяли модели композиций.

Итогом этого творческого бума, на время прерванного революционными событиями 1905 – 1907 гг., явилось решение об установке памятника «двум неизвестным морякам-героям», проект которого был подготовлен скульптором К. В. Изенбергом. В августе 1908 года его работа была высочайше одобрена, и 22 июня 1909 года с автором заключили контракт на изготовление монумента.

В машинном отделении не было кингстонов

Однако вскоре в Морском генеральном штабе спохватились, что историческая подоплека того события, которое собирались увековечивать, не имеет ни одного документа, подтверждающего «подвиг двух неизвестных». Первое сообщение с подробностями о бое «Стерегущего», оказалось, было составлено иностранными журналистами (гражданами нейтральных стран) со слов оставшихся в живых и находившихся в то время в плену членов экипажа миноносца, имена которых были известны. При этом моряки утверждали, что открыли кингстоны в машинном отделении еще до прибытия японцев на корабль.

Морской генеральный штаб, исследовав все документы, в том числе и донесения бывшего противника, предоставленные морским министерством в Токио после соответствующего запроса, никаких упоминаний о «двух неизвестных» не обнаружил. Вновь взятые показания у вернувшихся из плена матросов «Стерегущего» только запутывали ситуацию. Лишь один из них честно написал: «Как утонул миноносец, не знаю, не ведаю». Другие же на этот раз описывали все несколько по-иному.

Согласно новой версии, кингстоны были открыты оставшимися в живых русскими матросами в машинном отделении уже во время буксировки. После чего они якобы успели еще уничтожить сигнальные книги. Заканчивались рассказы различными вариантами спасения – на шлюпке или просто прыжком за борт, с дальнейшей потерей памяти. Всерьез принимать эти наивные и противоречивые россказни было нельзя.

«Два неизвестных матроса» тоже не внушали особого доверия. Не удалось точно выяснить даже, кто первым о них упомянул, не говоря уж о каких-либо свидетелях. Сомнения специалистов нашли отражение в бумагах исторической части Морского генерального штаба, где можно прочитать, что «палубные горловины, которые задраили за собой два неизвестных матроса, могли быть открыты и с верхней палубы, и сомнительно, чтобы японцы, прибывшие на миноносец и пробывшие на нем около сорока минут во время его буксировки, успевшие выбросить с него горючие материалы, не открыли бы при этом с палубы этих горловин и не обнаружили бы двух людей, если таковые были бы в затопленном до половины машинном отделении».

Истина, впрочем, была окончательно установлена очень простым способом. После подробного ознакомления с чертежами «Стерегущего» выяснилось, что на миноносцах этого типа кингстонов затопления в машинном отделении просто не было.

Посчитав, что выдумка не должна быть увековечена в памятнике, Морской генеральный штаб 2 апреля 1910 года направил доклад императору, где ставил вопрос: «Надлежит ли считать предполагавшийся к открытию памятник сооруженным в память геройского самопожертвования двух оставшихся неизвестными нижних чинов команды миноносца «Стерегущий», или же открыть этот монумент просто в память геройской гибели в бою миноносца «Стерегущий?».

Царский ответ на этот запрос был недвусмысленным: «Считать, что памятник сооружен в память геройской гибели в бою миноносца «Стерегущий»».

26 апреля 1911 года монумент был торжественно открыт на том же самом месте, где его можно увидеть и сегодня.

После октябрьского переворота все дореволюционные войны новая власть объявила преступными бойнями. Случай со «Стерегущим» в такие каноны не укладывался и поэтому был предан забвению на целых два десятилетия, пока на смену постреволюционным грезам не пришел державный культ национал-большевизма. В этот период воскрес и «Стерегущий» – разумеется, в версии с открытыми кингстонами и двумя неизвестными героями-камикадзе.

В не меньшей мере заслуга фальсификации трагедии принадлежит также А.С. Сергееву – двоюродному брату погибшего командира «Стерегущего». В 1940 – 1950-х годах этот родственник героя написал книгу, которая так и называется – «Стерегущий». Реальная история гибели российского корабля в ней крайне искажена – экипаж русского миноносца, согласно содержанию этой фантазии, сначала топит один из напавших на него японских кораблей, а затем вступает в рукопашную схватку с командами четырех других, пытающимися взять русский корабль на абордаж. Японцев при этом косят десятками. Но они все лезут и лезут. И благодаря огромному численному превосходству, в конце концов, одолевают. После чего берут в плен находившихся в бессознательном состоянии четырех раненых матросов. Однако последние оставшиеся в живых моряки, забаррикадировавшись внизу, открывают пресловутые кингстоны…

Книга была издана в 1957 году издательством «Молодая гвардия». Редакционное послесловие заверяет читателей, что «…сделаны уточнения там, где содержались исторические неточности. При подготовке книги к изданию в фондах Государственного Центрального архива Военно-Морского Флота были внимательно изучены подлинные записи и письма, оставшихся в живых членов экипажа миноносца «Стерегущий». Это позволило выяснить имена героев, которые открыли клинкеты и кингстоны и затопили русский эсминец, когда противник предпринял попытку взять израненный корабль как военный трофей».

С тех пор миф дожил до наших дней и даже пустил глубокие корни в народной памяти. Книга, написанная кузеном погибшего капитана, уже в постсоветские времена переиздана издательством «Слог» 50-тысячным тиражом без каких бы то ни было пояснений о фантастичности произведения.

Вячеслав Красиков

Фото на заставке: Император на открытии памятника “Стерегущему”