что такое каталитическая функция

Мир науки

Рефераты и конспекты лекций по географии, физике, химии, истории, биологии. Универсальная подготовка к ЕГЭ, ГИА, ЗНО и ДПА!

Каталитическая функция белков

Ферменты образуют неустойчивые комплексы с веществами, которые вступают в реакцию. Ферментативная реакция протекает в 106-1012 раз быстрее, чем в среде без ферментов. Через несколько секунд или даже доли секунды в организме происходит сложная последовательность реакций, для проведения которой с применением обычных химических катализаторов нужные дни, недели или даже месяцы и годы. Это объясняют тем, что для осуществления любой химической реакции необходим контакт между реагентами. Чтобы произошла реакция без участия ферментов, требуется высокая концентрация реагирующих веществ в среде или повышенная температура, при которой ускоряется движение молекул и возрастает вероятность контактов молекул реагирующих соединений. Но в организмах концентрация веществ часто очень низкая, а высокие температуры могут быть опасными. Именно поэтому биохимические реакции не могут происходить без участия ферментов.

Активность фермента проявляется лишь при определенных условиях: тех или иных значений температуры, давления, рН и т.д.. Существуют и специальные вещества, способные регулировать активность ферментов. Они связываются с активными центрами ферментов и блокируют их активность. В качестве таких веществ-ингибиторов могут выступать ионы тяжелых металлов свинца (Pb), Арсену (As), Аргентуму (Ag).

Ферментативные реакции происходят в виде ряда последовательных этапов (до нескольких десятков). Цепи взаимосвязанных ферментативных реакций в целом обеспечивают обмен веществ и превращение энергии в отдельных клетках и организме в целом.

Ферменты имеют определенное расположение как в рамках отдельной клетки, так и в организме в целом. В клетке много ферментов связанные с плазматической мембраной или мембранами отдельных органелл (митохондрий, пластид и др.).

Что такое каталитическая функция

«Жизнь, есть способ существования белковых тел»

Ни один из известных нам живых организмов не обходится без белков. Белки служат питательными веществами, они регулируют обмен веществ, исполняя роль ферментов – катализаторов обмена веществ, способствуют переносу кислорода по всему организму и его поглощению, играют важную роль в функционировании нервной системы, являются механической основой мышечного сокращения, участвуют в передаче генетической информации и т.д.

Белки (полипептиды) – биополимеры, построенные из остатков α-аминокислот, соединенных пептидными (амидными) связями. В состав этих биополимеров входят мономеры 20 типов. Такими мономерами являются аминокислоты. Каждый белок по своему химическому строению является полипептидом. Некоторые белки состоят из нескольких полипептидных цепей. В составе большинства белков находится в среднем 300-500 остатков аминокислот. Известно несколько очень коротких природных белков, длиной в 3-8 аминокислот, и очень длинных биополимеров, длиной более чем в 1500 аминокислот. Образование белковой макромолекулы можно представить как реакцию поликонденсации α-аминокислот:

Аминокислоты соединяются друг с другом за счёт образования новой связи между атомами углерода и азота – пептидной (амидной):

Из двух аминокислот (АК) можно получить дипептид, из трёх – трипептид, из большего числа АК получают полипептиды (белки).

Функции белков в природе универсальны. Белки входят в состав мозга, внутренних органов, костей, кожи, волосяного покрова и т.д. Основным источником α — аминокислот для живого организма служат пищевые белки, которые в результате ферментативного гидролиза в желудочно-кишечном тракте дают α — аминокислоты. Многие α — аминокислоты синтезируются в организме, а некоторые необходимые для синтеза белков α — аминокислоты не синтезируются в организме и должны поступать извне. Такие аминокислоты называются незаменимыми. К ним относятся валин, лейцин, треонин, метионин, триптофан и др. (см. таблицу). При некоторых заболеваниях человека перечень незаменимых аминокислот расширяется.

Ферменты катализируют реакции расщепления сложных молекул (катаболизм) и их синтеза (анаболизм), а также репликации ДНК и матричного синтеза РНК. Известно несколько тысяч ферментов. Среди них такие, как, например пепсин, расщепляют белки в процессе пищеварения.

Так, белок эритроцитов крови гемоглобин соединяется в легких с кислородом, превращаясь в оксигемоглобин. Достигая с током крови органов и тканей, оксигемоглобин расщепляется и отдает кислород, необходимый для обеспечения окислительных процессов в тканях.

· Сократительная функция (актин, миозин) – в результате взаимодействия белков происходит передвижение в пространстве, сокращение и расслабление сердца, движение других внутренних органов.

В комплексе с липидами белки участвуют в построении мембран клеток и внутриклеточных образований.

Выполняют белки-регуляторы обмена веществ. Они относятся к гормонам, которые образуются в железах внутренней секреции, некоторых органах и тканях организма.

Например: казеин, яичный альбумин, белки яйца обеспечивают рост и развитие плода, а белки молока служат источником питания для новорожденного.

Разнообразные функции белков определяются α-аминокислотным составом и строением их высокоорганизованных макромолекул.

Физические свойства белков

Белки – очень длинные молекулы, которые состоят из звеньев аминокислот, сцепленных пептидными связями. Это – природные полимеры, молекулярная масса белков колеблется от нескольких тысяч до нескольких десятков миллионов. Например, альбумин молока имеет молекулярную массу 17400, фибриноген крови – 400.000, белки вирусов – 50.000.000. Каждый пептид и белок обладают строго определенным составом и последовательностью аминокислотных остатков в цепи, это и определяет их уникальную биологическую специфичность. Количество белков характеризует степень сложности организма (кишечная палочка – 3000, а в человеческом организме более 5 млн. белков).

С точки зрения пищевой ценности белков, определяемой их аминокислотным составом и содержанием так называемых незаменимых аминокислот, белки подразделяются на полноценные и неполноценные. К полноценным белкам относятся преимущественно белки животного происхождения, кроме желатины, относящейся к неполноценным белкам. Неполноценные белки — преимущественно растительного происхождения. Однако некоторые растения (картофель, бобовые и др.) содержат полноценные белки. Из животных белков особенно большую ценность для организма представляют белки мяса, яиц, молока и др.

В состав многих белков помимо пептидных цепей входят и неаминокислотные фрагменты, по этому критерию белки делят на две большие группы — простые и сложные белки (протеиды). Простые белки содержат только аминокислотные цепи, сложные белки содержат также неаминокислотные фрагменты (Например, гемоглобин содержит железо).

По общему типу строения белки можно разбить на три группы:

1. Фибриллярные белки — нерастворимы в воде, образуют полимеры, их структура обычно высокорегулярна и поддерживается, в основном, взаимодействиями между разными цепями. Белки, имеющие вытянутую нитевидную структуру. Полипептидные цепи многих фибриллярных белков расположены параллельно друг другу вдоль одной оси и образуют длинные волокна (фибриллы) или слои.

2. Глобулярные белки — водорастворимы, общая форма молекулы более или менее сферическая. Среди глобулярных и фибриллярных белков выделяют подгруппы. К глобулярным белкам относятся ферменты, иммуноглобулины, некоторые гормоны белковой природы (например, инсулин) а также другие белки, выполняющие транспортные, регуляторные и вспомогательные функции.

3. Мембранные белки — имеют пересекающие клеточную мембрану домены, но части их выступают из мембраны в межклеточное окружение и цитоплазму клетки. Мембранные белки выполняют функцию рецепторов, то есть осуществляют передачу сигналов, а также обеспечивают трансмембранный транспорт различных веществ. Белки-транспортеры специфичны, каждый из них пропускает через мембрану только определённые молекулы или определённый тип сигнала.

Белки – неотъемлемая часть пищи животных и человека. Живой организм отличается от неживого в первую очередь наличием белков. Для живых организмов характерно огромное разнообразие белковых молекул и их высокая упорядоченность, что и определяет высокую организацию живого организма, а также способность двигаться, сокращаться, воспроизводиться, способность к обмену веществ и к многим физиологическим процессам.

Фишер Эмиль Герман, немецкий химик-органик и биохимик. В 1899 начал работы по химии белков. Используя созданный им в 1901 эфирный метод анализа аминокислот, Ф. впервые осуществил качественные и количественные определения продуктов расщепления белков, открыл валин, пролин (1901) и оксипролин (1902), экспериментально доказал, что аминокислотные остатки связываются между собой пептидной связью; в 1907 синтезировал 18-членный полипептид. Ф. показал сходство синтетических полинептидов и пептидов, полученных в результате гидролиза белков. Ф. занимался также изучением дубильных веществ. Ф. создал школу химиков-органиков. Иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1899). Нобелевская премия (1902).

Разнообразные функции белков определяются α-аминокислотным составом и строением их высокоорганизованных макромолекул.

Выделяют 4 уровня структурной организации белков:

2. Вторичная структура –

Молекула белка стремится не только к реализации своей биоактивности, но и к наиболее компактной структуре, позволяющей ей максимально реализовать свои функции.

Посмотрите учебный видеоматериал:

Видео YouTube

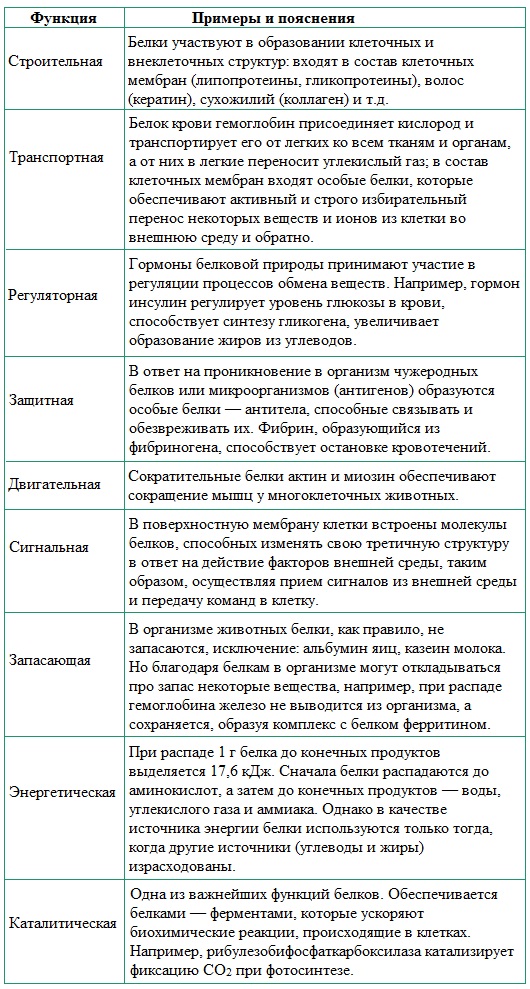

Основные функции белков в клетке

Благодаря сложности, разнообразию форм и состава, белки играют важную роль в жизнедеятельности клетки и организма в целом.

Белок — это отдельный полипептид или агрегат нескольких полипептидов, выполняющий биологическую функцию.

Полипептид — понятие химическое. Белок — понятие биологическое.

В биологии функции белков можно разделить на следующие виды:

1. Строительная функция

Белки участвуют в образовании клеточных и внеклеточных структур. Например:

2. Транспортная функция

Некоторые белки способны присоединять различные вещества и переносить их к различным тканям и органам тела, из одного места клетки в другое. Например:

Белки транспортируют в крови катионы кальция, магния, железа, меди и другие ионы.

3. Регуляторная функция

Большая группа белков организма принимает участие в регуляции процессов обмена веществ. Гормоны белковой природы принимают участие в регуляции процессов обмена веществ. Например:

4. Защитная функция

5. Двигательная функция

6. Сигнальная функция

7. Запасающая функция

8. Энергетическая функция

9. Каталитическая (ферментативная) функция

Ферменты, или энзимы, — особый класс белков, являющихся биологическими катализаторами. Благодаря ферментам биохимические реакции протекают с огромной скоростью. Вещество, на которое оказывает свое действие фермент, называют субстратом.

Ферменты можно разделить на две группы:

10. Функция антифириза

11. Питательная (резервная) функция.

Решай задания и варианты по биологии с ответами

Что такое каталитическая функция

Функции белков в природе универсальны. Белки входят в состав всех живых организмов. Мышцы, кости, покровные ткани, внутренние органы, хрящи, шерсть, кровь — все это белковые вещества.

Растения синтезируют белки из углекислого газа и воды за счет фотосинтеза. Животные организмы получают, в основном, готовые аминокислоты с пищей и на их базе строят белки своего организма.

Ни один из известных нам живых организмов не обходится без белков. Белки служат питательными веществами, они регулируют обмен веществ, исполняя роль ферментов – катализаторов обмена веществ, способствуют переносу кислорода по всему организму и его поглощению, играют важную роль в функционировании нервной системы, являются механической основой мышечного сокращения, участвуют в передаче генетической информации и т.д.

Видеофильм «Функции белков»

Разнообразные функции белков определяются a-аминокислотным составом и строением их высокоорганизованных макромолекул.

1. Каталитическая (ферментативная) функция

Каталитическая функция — одна из основных функций белков. Абсолютно все биохимические процессы в организме протекают в присутствии катализаторов – ферментов. Все известные ферменты представляют собой белковые молекулы.

Белки – это очень мощные катализаторы. Они ускоряют реакции в миллионы раз, причем для каждой реакции существует свой фермент.

В настоящее время известно свыше 2000 различных ферментов, которые являются биологическими катализаторами.

Например, фермент пепсин расщепляет белки в процессе пищеварения.

Даже такая простая реакция как гидратация углекислого газа катализируется ферментом карбоангидразой.

Ферменты катализируют реакции расщепления сложных молекул (катаболизм) и их синтеза (анаболизм), а также репликации ДНК и матричного синтеза РНК.

2. Транспортная функция

Некоторые белки способны присоединять и переносить (транспортировать) различные вещества по крови от одного органа к другому и в пределах клетки.

Белки транспортируют липиды (липопротеиды), углеводы (гликопротеиды), ионы металлов (глобулины), кислород и углекислый газ (гемоглобин), некоторые витамины, гормоны и др.

Например, альбумины крови транспортируют липиды и высшие жирные кислоты (ВЖК), лекарственные вещества, билирубин.

Белок эритроцитов крови гемоглобин соединяется в легких с кислородом, превращаясь в оксигемоглобин. Достигая с током крови органов и тканей, оксигемоглобин расщепляется и отдает кислород, необходимый для обеспечения окислительных процессов в тканях.

Белок миоглобин запасает кислород в мышцах.

Специфические белки-переносчики обеспечивают проникновение минеральных веществ и витаминов через мембраны клеток и субклеточных структур.

3. Защитная функция

Защитную функцию выполняют специфические белки (антитела — иммуноглобулины), которые вырабатываются иммунной системой организма. Они обеспечивают физическую, химическую и иммунную защиту организма путем связывания и обезвреживания веществ, поступающих в организм или появляющихся в результате жизнедеятельности бактерий и вирусов.

Например, белок плазмы крови фибриноген участвует в свертывании крови (образовывает сгусток). Это защищает организм от потери крови при ранениях.

Альбумины обезвреживают ядовитые вещества (ВЖК и билирубин) в крови.

Антитела, вырабатываемые лимфоцитами, блокируют чужеродные белки. Интерфероны — универсальные противовирусные белки.

Многие живые существа для обеспечения защиты выделяют белки, называемые токсинами, которые в большинстве случаев являются сильными ядами. В свою очередь, некоторые организмы способны вырабатывать антитоксины, которые подавляют действие этих ядов.

4. Сократительная (двигательная) функция

Важным признаком жизни является подвижность, в основе которой лежит данная функция белков, таких как актин и миозин – белки мышц. Кроме мышечных сокращений к этой функции относят изменение форм клеток и субклеточных частиц.

B результате взаимодействия белков происходит передвижение в пространстве, сокращение и расслабление сердца, движение других внутренних органов.

5. Структурная функция

Структурная функция — одна из важнейших функций белков. Белки играют большую роль в формировании всех клеточных структур.

Белки – это строительный материал клеток. Из них построены опорные, мышечные, покровные ткани.

Некоторые из них (коллаген соединительной ткани, кератин волос, ногтей, эластин стенок кровеносных сосудов, фиброин шелка и др.) выполняют почти исключительно структурную функцию.

Кератин синтезируется кожей. Волосы и ногти – это производные кожи.

В комплексе с липидами белки участвуют в построении мембран клеток и внутриклеточных образований.

6. Гормональная (регуляторная) функция

Регуляторная функция присуща белкам-гормонам (регуляторам). Они регулируют различные физиологические процессы.

Например, наиболее известным гормоном является инсулин, регулирующий содержание глюкозы в крови. При недостатке инсулина в организме возникает заболевание, известное как сахарный диабет.

В плазме некоторых антарктических рыб содержатся белки со свойствами антифриза, предохраняющие рыб от замерзания, а у ряда насекомых в местах прикрепления крыльев находится белок резилин, обладающий почти идеальной эластичностью. В одном из африканских растений синтезируется белок монеллин с очень сладким вкусом.

7. Питательная (запасная) функция

Питательная функция осуществляется резервными белками, которые запасаются в качестве источника энергии и вещества.

Например: казеин, яичный альбумин, белки яйца обеспечивают рост и развитие плода, а белки молока служат источником питания для новорожденного.

8. Рецепторная (сигнальная) функция

Некоторые белки (белки-рецепторы), встроенные в клеточную мембрану, способны изменять свою структуру под воздействием внешней среды. Так происходит прием сигналов извне и передача информации в клетку.

Например, действие света на сетчатку глаза воспринимается фоторецептором родопсином.

Рецепторы, активизируемые низкомолекулярными веществами типа ацетилхолина, передают нервные импульсы в местах соединения нервных клеток.

9. Энергетическая функция

Белки могут выполнять энергетическую функцию, являясь одним из источников энергии в клетке (после их гидролиза). Обычно белки расходуются на энергетические нужды в крайних случаях, когда исчерпаны запасы углеводов и жиров.

При полном расщеплении 1 г белка до конечных продуктов выделяется 17,6 кДж энергии. Но в качестве источника энергии белки используются крайне редко. Аминокислоты, высвобождающиеся при расщеплении белковых молекул, используются для построения новых белков.

Каталитическая функция

Катализ как способ увеличить скорость химической реакции – это пример специально организованного процесса/превращения как последовательности образования и разрыва слабых связей комплекса катализатора с субстратами и продуктами, а также пространственной (конформационной) перестройки существующего комплекса. В роли катализаторов выступают белки (белки, выполняющие эту функцию, называются ферментами).

Именно за счет катализа на молекулярном уровне возможна такая организация превращений в клетке, при которой нужные процессы происходят, а ненужные – нет. Нужные процессы происходят в форме биохимических реакций, сгруппированных в цепочки и циклы, часто ветвящиеся.

Схема такого сложного биохимического процесса (как большого числа биохимических реакций/каталитических превращений) требует не только строго заданной последовательности химических превращений, но и не менее определенной последовательности физико-химических этапов прохождения каждой биохимической реакции.

Эффект увеличения скорости может быть получен за счет последовательного (неодновременного) выполнения необходимых условий превращения – их разделения между этапами в более сложной схеме превращения. В результате вероятность прохождения данной молекулой всей цепочки превращений возрастает, т.к. процесс ограничивает не произведение достаточно малых вероятностей (в случае отсутствия катализатора), а отдельные вероятности для последовательных этапов.

Последовательному выполнению превращения с участием катализатора отвечает более сложная схема. В этой схеме каждый этап в прямом и обратном направлении описывает константа скорости, в которой есть множители тех же типов, что и для простой схемы без дополнительных участников (см. выше). Произведение этих множителей можно увеличить на порядки за счет соответствующего подбора этапов.

Например, с этой точки зрения можно представить химическое превращение A+2B ® P, происходящее по схеме с участием катализатора E

где индексы «D» и «–D» при константах скорости обозначают соответственно этапы диффузии (субстратов и продукта) к ферменту и этапы, обратные диффузии, т.е. распад комплекса фермента, к которому присоединена одна или несколько частиц, приводящее к уменьшению, частиц, связанных с ферментом. Дополнительный индекс нумерует последовательность этапов присоединения субстратов и необходим, чтобы различить соответствующие константы скорости.

Если на первом этапе фиксировать одну из превращаемых частиц (закрепить слабыми связями на катализаторе – молекуле, поверхности и др.) одну из превращаемых частиц, то активационный множитель (за счет малой энергии активации при фиксации слабыми связями) будет близок к единице. В любом случае энергетическое ограничение будет значительно меньше, чем непосредственно при столкновении превращаемых частиц. Как следствие, константа скорости на этом этапе будет на 10–20 порядков больше в сравнении с константой скорости превращения без катализатора как дополнительного участника.

Аналогично можно фиксировать другие превращаемые частицы, чему соответствуют того же рода большие константы скорости для этапов их присоединения к катализатору.

Если превращаемые частицы на катализаторе будут закреплены рядом, причем в таком положении, чтобы изменяемые части молекул были взаимно ориентированы наилучшим возможным образом для химического превращения, то на этапе собственно химического превращения ориентационный множитель будет близок к единице. При характерной величине ориентационного множителя 10 –10 это означает, что произведение ориентационного и активационного множителей для этого этапа будет на 10 порядков больше, чем аналогичное произведение для превращения в схеме без катализатора.

Другой вариант организации превращения в более сложной схеме, дающий аналогичный эффект – это характерная для биокатализаторов конформационная перестройка молекулы, при которой происходит сближение изменяемых частей молекул после их присоединения к соответствующим частям молекулы катализатора. Энергия активация перестройки молекулы в этом случае не равна нулю, но мала (т.к. отвечает не химическим превращениям с энергией активации 50–100 и более кДж/моль, а физическим превращениям, для которых она может составлять 10–20 кДж/моль). Одновременно может происходить принудительное сближение превращаемых молекул (за счет энергии слабых взаимодействий), что может дополнительно уменьшить активационный барьер (и значительно, особенно если задействованное число слабых взаимодействий велико).

Таким образом, при более сложной схеме число этапов возрастает (в разы или на порядок), но скорость может возрасти значительно больше (обычно на 10 и более порядков), т.к. произведение активационного и ориентационного множителя на каждом из этапов возрастает на многие/несколько (и даже десятки) порядки.

Дополнительные вопросы/темы для размышлений:

– как еще можно увеличить скорость каталитического превращения?

– какое значение может иметь участие ионов в каталитическом превращении?

– почему во всех или во многих биохимических превращениях не использована типовая молекула катализатора (где есть стандартное место для расположения каждого субстрата, стандартная часть молекулы, обеспечивающая сближение реагентов и т.д.)?

Приложение 2.

Освоение техники вычислений на основе локального универсального представления молекулярного уровня: вычисление скорости (на примере схемы с 3-мя этапами) через формальный перебор вариантов о том, какая из промежуточных концентраций близка к полной концентрации катализатора

схема с повышенной симметрией имеет вид

Формальный перебор может быть начат с любого предположения. Пусть начат с предположения [EP] ≈ E0, тогда развитие по каждому из 2-х направлений v3 >>v–3 и v3 ≈ v–3. В первом случае предположение v3 >>v–3 дает значение скорости v = v3 = 10 5 E0 и отсюда противоречие, т.к. в силу v 3 E0 (и k2 E0= 10 3 E0).

Во втором случае равенство по порядку величины 10 5 [EP] = v3 ≈ v–3 = 10 2 [E] позволяет выразить [E] ≈ 10 3 E0, т.е. также получаем противоречие.

Пусть затем сделано предположение [ES] ≈ E0. Развитие в первом альтернативном случае (предположение v2 >> v–2) дает значение скорости v = v2 = 10 3 E0. Формально это невозможно при [ES] ≈ E0, но в принципе возможен вариант, что обе концентрации [ES] и [E] одного порядка (например, обе по E0/2), поэтому необходимо рассматривать этот случай далее (альтернатива: возвращение к этому случаю после получения противоречия в последнем предположении [E] ≈ E0). Тогда условие 10 3 E0 = v2 = v = v1 – v–1 = 10 3 [E] – 10 4 E0 позволяет рассчитать концентрацию [E] = 11 E0. И это еще одно противоречие.

Во втором альтернативном случае (предположение v2 ≈ v–2) равенство по порядку величины 10 3 [ES] = v2 ≈ v–2 = 10 2 [EP] позволяет выразить [EP] ≈ 10 E0, т.е. получаем еще раз противоречие.

Наконец предположение [E] ≈ E0

Предположение дало последовательно все концентрации и значение скорости

Значения концентраций в результате перебора: [E] ≈ E0, [ES] ≈ E0/10, [EP] ≈ 2 10 –3 E0, v ≈ 10 2 E0.

Последнее предположение можно не проверять, т.к. решение уже найдено (а других решений нет в силу его существования и единственности, см. далее).

Продолжение: прямой расчет скорости после упрощения схемы на основе формального перебора, учитывая, что второй этап необратим. Это позволяет получить приближенное аналитическое выражение для скорости

(М) оставляем два более простых кинетических уравнения из трех (т.е. выбрасываем самое сложное из трех в вырожденной линейной системе уравнений) + выражаем все концентрации через ту, которая нужна в окончательном выражении (т.е. ту, от которой скорость зависит наиболее простым образом = концентрация перед необратимой стрелкой)