что такое кантовский категорический императив

Что такое кантовский категорический императив? Основная идея

Содержание:

Огромный вклад в развитие классической философии внес знаменитый философ Иммануил Кант. Он прославился своей теорией критицизма и другими учениями, которые кардинально изменили философские взгляды. Мыслитель родился в 1724 году, но его книги и цитаты до сих пор известны во всех уголках планеты. Религиозная семья Канта была небогатой, поэтому ему пришлось бросить учебу в университете, но это не помешало философу стать выдающейся личностью. Родина мыслителя – Пруссия.

Философские работы Канта можно разделить на две эпохи:

Каждая идея философа была четко систематизирована. Теория познания базировалась на четырех категориях: модальность, отношение, качество и количество. Этику он рассматривал с двух сторон: явление – человек и вещи, которые находятся внутри себя. Эстетика основывается на понятиях возвышенности с математической и динамической стороны, на идеях прекрасного.

Категорический императив Канта – кратко и понятно

Автономная этика, ставшая одной из разработок Канта, говорит о важности и постоянстве нравственных принципов. На них не влияет окружающий мир, они являются постоянными и взаимосвязанными константами для каждого человека. По мнению Канта, категорический императив – это возможность обращения индивида к особым принципам, определяющим его поведенческие особенности.

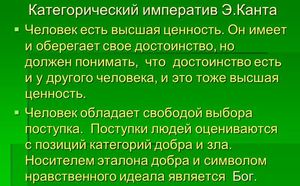

Высшая ценность – человек, у него есть собственное достоинство, при посягательстве на которое он должен защищаться. Но важный нравственный принцип заключается в понимании, что достоинством обладает каждый человек на планете. Категорический императив Канта кратко – это необходимость понимания свободы других людей, возможность менять свое поведение с учетом действий другого человека.

Для оценки каждого поступка используются понятия добра и зла. Личность не может судить, добрый или злой другой индивид, потому что среди людей отсутствуют эталоны добра или зла. Это божественный удел, так как Бог единственный знает все об этих качествах. Достоинство и нравственность человека основываются на идее о Боге, который является идеалом.

Категорический императив – это в философии важнейший этап становления. Можно выделить три его основы:

Говоря о том, что такое кантовский категорический императив, следует указать основную мысль философа: необходимо осознать долг. Чтобы измерить моральный приоритет собственных действий, нужно анализировать не поступки, а мотивы. Это поможет понять не только собственную душу, но и окружающих людей.

Категорический императив Иммануила Канта – кратко

Идея категорического императива была сформулирована на основании трех главных правил:

Категорический императив — что это такое, каким образом формулируется

Довольно часто философы обращались к вопросам социальных взаимоотношений человека с обществом. Люди — существа социальные, из чего следует, что влияние общества на любого индивида является весьма значимым, а в большинстве случаев — чуть ли не определяющим.

Как гласит одно из самых известных выражений, которые используют люди по всему миру, «относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы они относились к тебе». Практически каждый человек не раз слышал такую фразу от своих друзей или родителей. Со временем выражение обрело статус пословицы. Нам порой кажется, что это довольно простое выражение появилось само собой, и используют его люди с начала человеческой истории.

На самом деле, это выражение имеет отношение к философии, а именно к интересному закону, которые именуется «категорическим императивом». Также его можно отнести и к «золотому правилу» нравственности. Обо всём этом далее в этой статье.

Что такое категорический императив?

Для начала стоит раскрыть определение термина «категорический императив», которому и посвящена вся эта статья. Чаще всего его можно услышать рядом с именем известного немецкого философа Иммануила Канта, который является основателем этой философской концепции.

Категорическим императивом называет понятие учения Иммануила Канта о морали, которое представляет собой высший принцип нравственности. Само понятие «категорический императив» было впервые использовано Кантом в 1785 году в его работе «Основы метафизики нравственности», а его подробное исследование было представлено в «Критике чистого разума», увидевшей свет в 1788 году.

Концепция автономной этики

Иммануил Кант был поглощён идеей разработки концепции автономной этики. Именно в результате этих исследований и появился впоследствии категорический императив, как часть общей концепции. Согласно формулируемой концепции, нравственные принципы существуют постоянно, при этом не имеют зависимости от проявлений окружающей среды. Также они должны быть в постоянной связи друг с другом. Категорический императив гласит о том, что каждый индивид непременно должен использовать особые нравственные принципы, которые определяют его поведение.

Если рассматривать суждения Иммануила Канта, то человек, по его мнению, является высшей ценностью. Каждый индивид обладает чувством собственного достоинства, защищаемое им от любых посягательств извне. Из положений концепции автономной этики можно выделить следующее: каждый человек может выбрать определённый способ поведения через призму восприятия другого индивида. При этом любой совершённый индивидом поступок будет оцениваться на принятой обществом понятий о зле и добре.

Человек, по определению, считается главной нравственной ценностью. При этом следует отметить, что идеалом нравственности, на который следует равняться и для которого стоит совершенствоваться, является бог. Суждение Иммануила Канта во многом сформировало фундаментальные положения, касающиеся взаимоотношений индивидов между собой. Указанные фундаментальные положения ложатся в основу закона, который и именуется категорическим императивом.

Основы категорического императива

Следует указать основы категорического императива, которые были сформулированы Иммануилом Кантом в ходе его работы над созданием концепции автономной этики:

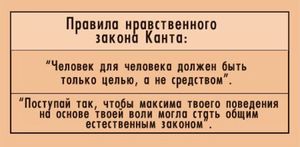

Теория, разработанная Кантом, гласит о том, что каждый индивид имеет выбор действия, которое считает правильным, но в то же время правильность совершаемого его действия должна быть подтверждена не только его личным мнением, но и со стороны общечеловеческих норм поведения и морали, которые, в свою очередь, являются для него нормами безусловного поведения, или же категорическим императивом.

Первая основа представляет собой абсолютным требованием нравственности, которое предполагает обязательное осознание индивидом своего долга перед самим собой, а также перед окружающими людьми. Основываться осознание своего долга должно на соображениях разумной и свободной воли. Как утверждал Кант, любая вещь в мире обладает своей ценностью, которая является относительной, в то время, как свободная и разумная личность является ценной сама по себе.

В то же время Иммануил Кант вполне разумно не допускал мысли об абсолютном господстве норм морали и поведения, которые могли бы царить в социуме. Кант считал, что человеческая природа содержит в себе «изначальное зло» — то есть, те качества, которые содержатся в каждом человеке изначально, и которые он может время от времени проявлять. Речь идёт о таких человеческих недостатках, как: стремление к обретению лишь собственного счастья, себялюбие, эгоизм и другие.

«Золотое правило» нравственности

История «золотого правила» нравственности чрезвычайно интересно, так как именно это положение является чуть ли не основой современного нравственного поведения. Эту историю можно назвать историей становления нравственности в целом. Если рассматривать современное понимание «золотого правила», то следует обратиться к восемнадцатому веку, ведь именно тогда данное положение сформировалось в том виде, в котором является известным на сегодняшний день.

Очень давно, ещё в первобытном обществе, действовали нормы поведения, которые нам, современным людям, конечно же, покажутся дикими и бесчеловечными. Речь идёт о существовании на тот момент обычая кровной мести, основывающегося на принципе равноценного создания. Действительно, обычай дикий и никаким образом не подходящий под современные реалии, но на тот момент это было весьма важным и действенным принципом поддержания порядка в первобытных общинах.

Именно такой новой поведенческой нормой и стал принцип «золотого правила». Его можно найти в самых разных книгах и учениях, появившихся очень и очень давно. Конечно, правда, не в той форме, в которой мы знаем его на данный момент. Вариации «золотого правила» можно найти в Ветхом и Новом Заветах, изречениях семи греческих мудрецов, а также в учении Конфуция.

«Золотое правило» нравственности подразумевает под отношением к другим отношение к любому другому человеку. Слово «другой» в каком-то смысле уравнивает всех других людей, что может показаться унизительным, но тут следует расставить акценты. Уравнивание не подразумевает принижения достоинств личности. Истина подразумевает равенство свободы, равенство перед лучшими общечеловеческими качествами, равенство перед возможностью самосовершенствования.

«Золотое правило» ставит человека в ситуацию, когда он должен представить себя на месте другого человека. В результате такой воображаемой замены человек чувствует отношение к себе от лица другого индивида. Такая позиция берётся за основу в межличностной связи, которая называется любовью. Именно поэтому есть такая вариация этого выражения, гласящая «возлюби ближнего своего, как самого себя». Из этого следует, что к постороннему человеку нужно относиться как к самому себе в перспективе самосовершенствования. То есть, не как к средству для достижения своей цели, а именно как к цели.

Отсылки к «правилу» у философов

Отсылки к «золотому правилу» нравственности имеются у многих философов, так как он часто ставился в основу изучения вопросов нравственности и поведенческих норм.

Категорический императив Канта и «золотое правило» нравственности

«Относись к другим людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе» — наверняка многие из нас хотя бы раз слышали эту фразу или её подобие. Согласитесь, что воспринимается она как нечто привычное и само собой разумеющееся? Однако это не просто обиходное выражение или пословица – на самом деле эта фраза относится к очень интересному закону, который носит название «категорического императива». К тому же, он непосредственно связан с ещё одним законом, а если быть точнее, правилом – «золотым правилом» нравственности. В данной статье мы поговорим и о каждом из этих понятий.

Категорический императив

Термин «категорический» императив появился благодаря немецкому философу Иммануилу Канту, который разрабатывал концепцию автономной этики. Согласно этой концепции, нравственные принципы существуют всегда, не зависят от окружающей среды, и должны быть в постоянной связи друг с другом. И категорический императив говорит о том, что человек должен использовать особые принципы, которые определяют его поведение.

По Канту, человек является высшей ценностью. Каждый из людей обладает чувством собственного достоинства, которое он защищает от любых посягательств. Однако и любой другой из людей обладает чувством собственного достоинства. Получается, что один человек имеет свободу выбора способа поведения через призму восприятия другого человека. А любой поступок оценивается на основе понятий о добре и зле.

Как личность, человек не способен быть мерилом добра и зла. Не существует и совершенного человека, который мог бы быть эталоном этих качеств. Следовательно, понятия о добре и зле перешли к человеку от бога, т.к. он единственно является их носителем. В нравственном сознании человека должна закрепиться идея о боге, как об идеале и нравственном совершенстве.

Согласно определению, человек является главной нравственной ценностью. Бог же для него является нравственным идеалом для самосовершенствования. Учёный сформулировал свой закон так, чтобы он стал основой, на которой строятся человеческие взаимоотношения. Этот закон и называется категорическим императивом.

Основы категорического императива:

Теория Канта говорит нам о том, что человек, выбирая, как ему действовать, должен брать во внимание не только свои желания, но и общечеловеческие правила, которые являются для него безусловным повелением (категорическим императивом).

Вообще, взаимосвязь основ категорического императива (в особенности, второй и третьей) представляет собой базу отношений между социумом и человеком, между государством и его гражданином. Первая же основа является абсолютным нравственным требованием, состоящим в осознании человеком своего долга перед самим собой и другими людьми, основывающегося на свободной и разумной воле. Ведь любая вещь в мире, как говорит исследователь, обладает относительной ценностью; лишь только разумная и свободная личность ценна сама по себе.

Мораль категорического императива содержит причину в самой себе, а не является результатом чего-либо. Философ возвышает её над миром, отделяет от множества жизненных связей и противопоставляет реальной действительности, ведь она говорит не о том, что есть на сегодняшний день, а том, как должно быть. И настоящее уважение к личности – это нравственная основа морали и права. Но в реальной жизни это практически невыполнимо, т.к. в человеческой природе присутствует, как говорит Кант, «изначальное зло» — это эгоизм, стремление лишь к собственному счастью, себялюбие и т.п.

Но, в любом случае, отличие категорического императива от любой подобной предшествующей теории заключается в том, что основа нравственности зиждется не только на счастье и пользе человека, но ещё и в требованиях его разума и принципе гуманизма, который наиболее ярко выражается в «золотом правиле» нравственности.

«Золотое правило» нравственности

Историю «золотого правила» нравственности, подразумевающего под собой основу нравственного поведения, можно смело назвать историей становления нравственности вообще. В том значении, в котором «золотое правило» принято рассматривать сейчас, оно начало применяться в XVIII веке.

Первоначально, ещё при первобытно-общинном строе, был так называемый обычай кровной мести, суть которого заключалась в идее равноценного воздания. Сегодня это кажется жестоким, но в то время именно кровная месть регулировала вражду между родами и обуславливала рамки поведения.

После того как родоплеменные отношения были разрушены, разделение людей на «чужих» и «своих» перестало иметь чёткую грань. Связи людей из разных родов по каким-либо причинам могли быть даже сильнее, чем внутриродовые связи. Отдельный человек перестал «расплачиваться» за проступки своих родственников, а родовая община перестала отвечать за действия своих отдельных членов. Отсюда возникла необходимость в появлении нового принципа управления межличностными отношениями, который бы не зависел уже от принадлежности человека к тому или иному виду.

И этим принципом стало рассматриваемое нами «золотое правило», отдельные части которого можно встретить в Ветхом и Новом заветах, учении Конфуция, изречениях семи греческих мудрецов и других источниках, например, в Евангелии от Матфея, где «правило» звучит как: «Итак, во всем как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними…» (Матф. 7, 12). Такая формулировка считается позитивной; есть и негативная: «Не делай другому того, чего не желаешь самому себе».

Под «другим» в «правиле» понимается абсолютно любой человек, а само оно говорит о том, что все люди равны, однако это равенство не делает их одинаковыми и не принижает их достоинства. О равенстве здесь говорится в более глубоком смысле: равенстве в возможности самосовершенствования, равенстве свободы, равенстве в лучших качествах человека, равенстве перед общечеловеческими нормами.

«Золотое правило» подразумевает такую позицию, в которой человек встаёт на место другого: к себе он относится как к другому, а к другому – как к себе. Эта позиция является основой межличностной связи, именуемой любовью. Так рождается и новая формулировка «правила»: «люби ближнего своего, как самого себя». Другими словами, к каждому человеку следует относиться как к себе в перспективе совершенства – не как к средству, но именно как к цели.

«Золотому правилу» в качестве основы нравственного поведения и сознания всегда уделяли огромное внимание философы. Например, Томас Гоббс видел в нём основу естественных законов, которыми определяется жизнь человека. Т.к. «правило» может быть понятно каждому, оно способствует ограничению индивидуальных эгоистических притязаний, служащих основой единения людей в государстве. Джон Локк не рассматривал правило как врождённое – основой правила является всеобщее естественное равенство, и человек, чтобы прийти к общественной добродетели, должен сам его осознать.

Иммануил Кант, в свою очередь, смотрел на традиционные формы «золотого правила» критически. Согласно его мнению, в явном виде оно не даёт возможности оценить уровень нравственного развития человека, т.к. нравственные требования к самому себе могут быть занижены человеком, он может принять эгоистическую позицию. Несмотря на то, что «золотое правило» содержит в себе и желания человека, они часто могут сделать его рабом своей природы и создать непреодолимую преграду между ним и миром нравственности – миром свободы.

В качестве заключения

Категорический императив Канта, являющийся центральным понятием его этической доктрины, представляет собой утончённое (с точки зрения философии) «золотое правило», однако между ними не следует ставить знак тождественности.

Мы же с вами всегда должны помнить, что как категорический императив, так и «золотое правило» должны руководить нашими действиями в повседневной жизни. Если мы будем применять на практике вышеназванные основы, наша жизнь наверняка станет в разы гармоничнее, отношения с людьми будут конструктивными, конфликтов и разногласий будет меньше, а взаимного уважения друг к другу станет больше.

Выпуск 388. Категорический императив Канта

В прошлой рассылке мы обсудили Золотое правило нравственности. Но особо продвинутые читатели моей рассылки могли возразить: «Золотое правило давно не в моде, сейчас в тренде категорический императив Канта».

Да, есть такое мнение, поэтому разберёмся, что такое этот императив и как он может повлиять на вашу жизнь.

Кант и котики

Имей мужество

пользоваться собственным умом.

Иммануил Кант

Изучать категорический императив будем на котиках.

Предположим, вы сидели в кресле, а потом резко встали. Но забыли, что на ногах у вас дремлет котик. Когда вы вставали, котик, пытаясь удержаться, выпустил когти вам прямо в ногу. Вы заорали: «Ах, ты, котина ты этакая!»

«Поступай так,

чтобы максима твоей воли

могла бы быть всеобщим законом».

Слово «максима» в данном контексте означает «главный принцип».

То есть, по Канту, вы только что создали всеобщий закон «Орать на котиков», что, конечно же, не делает вам чести.

Но, допустим, котика вы отцепили, перед ним извинились и случайно созданный вами всеобщий закон отменили. Как же теперь поступать, чтобы Кант не хмурился?

Прямо скажем, жизнь у вас будет не такой простой. Согласно Канту внешние правила и установки для вас потеряют всякое значение. Вам придётся создать свой личный кодекс чести, в соответствии с которым и жить дальше.

Кант исходит из того, что вы – это субъект доброй воли, а, следовательно, все ваши поступки – это результат вашего внутреннего выбора. Только в этом случае вы сможете быть по-настоящему свободным.

Вы не можете быть свободным, слушая других, потому что всегда есть вероятность того, что вас банально обманывают и используют в своих целях.

Как только вы сталкиваетесь с ситуацией нравственного выбора, то ваша задача – сформулировать для себя максиму – нравственный принцип, которым вы будете руководствоваться. И эта максима должна следовать категорическому императиву Канта.

То есть все ваши помыслы и поступки должны быть направлены в сторону высшей добродетели. Вы поступаете не потому, что кто-то и что-то считает, а потому, что сами это выбрали.

Есть важное следствие категорического императива: раз вы – это субъект доброй воли, то и остальные люди – это тоже субъекты доброй воли. А раз так, то отсюда следует высший принцип нравственности, который в упрощённом виде можно сформулировать так:

К другому человеку нельзя относиться

как к средству для достижения своих целей.

По отношению к другим людям следует поступать только так: этот человек и его достоинство – это для вас высшая ценность.

По Канту человек – это свободное существо, которое не нуждается в чужих правилах и в чужом мнении. Сам человек и есть автор своих нравственных принципов.

В качестве примера Кант приводит такую ситуацию. Допустим, человек хочет взять деньги в долг. Но при этом он понимает, что вернуть долг у него мало шансов. Но он начинает клясться и божиться, что долг точно отдаст. То есть максима у этого человека такая: «Обещаю, что хочу, но выполнять не собираюсь». Очевидно, что если сделать эту максиму всеобщим законом, то все договорённости между людьми моментально стали бы невозможными. Поэтому добродетельный человек сформулирует просьбу дать взаймы максимально близко к реальной ситуации.

Другой пример Канта. Какой-то человек решил всю свою жизнь бездельничать и развлекаться. Насколько эта максима годится?

— Не годится! – строго отвечает Кант, — всё в природе развивает свои способности. Поэтому как разумное творение природы человек не может стать трухлявым пнём, а должен развивать то, что в нём заложено природой. Нехорошо, когда талант ржавеет без дела.

При этом нельзя руководствоваться критериями «приятно» или «неприятно». Если вы решили, что ваша максима «следить за здоровьем», то не надо валяться на диване. А надо вставать и заниматься своим телом.

Сначала решили что-либо, а потом силой воли выполняете то, что решили. Никакие чужие попытки сбить вас с пути нравственности не будут иметь успеха. Сделать гадость, в надежде, что никто не узнает – не выйдет. Вы-то знаете, что делаете гадость, а потому – никаких гадостей!

Вы решили поступить нравственно – вы так поступаете. И точка.

Это был краткий пересказ труда Канта «Основы метафизики нравственности», который он написал ещё в 1785 году.

Но пока не появилось страны, законы которой были бы написаны на основе категорического императива Канта.

Насколько же этот императив применим к реальной жизни?

Совесть взаймы

Если вы имеете совесть,

то вас имеют те,

кто её не имеет.

К самому категорическому императиву придраться невозможно. Всё продумано, цельно и гармонично.

Но есть проблема другого свойства: императив заставляет думать. А думать мало кто хочет. А кто бы и хотел, да не умеет. Остаётся малая горстка людей, которые думать и хотят, и умеют. Но им – лень.

Поэтому скажу так: до Канта надо дорасти.

Вот когда у вас вопросы нравственности и добродетели выйдут на первый план, когда вы начнёте воспринимать окружающих вас людей хотя бы за людей, тогда и самое время задуматься о категорическом императиве.

А пока Золотое правило нравственности – это идеальный вариант. Думать особо не надо: нравится тебе что-то – вот так и поступай с людьми.

Ну, и Канта почитывайте на всякий случай. Захочется подумать – будет о чём.

Добродетель человека

начинается хотя бы

с мыслей о добре.

Если вам постоянно не хватает денег, то рекомендую пройти мой самый популярный курс

«Азбука денег: что нужно знать о деньгах, чтобы они у Вас были»

Если вы хотите получить простую пошаговую методику увеличения денег в своём кошельке, то заказывайте курс «Азбука денег» по ссылке ниже:

Для начала стоит раскрыть определение термина «категорический императив», которому и посвящена вся эта статья. Чаще всего его можно услышать рядом с именем известного немецкого философа Иммануила Канта, который является основателем этой философской концепции.

Для начала стоит раскрыть определение термина «категорический императив», которому и посвящена вся эта статья. Чаще всего его можно услышать рядом с именем известного немецкого философа Иммануила Канта, который является основателем этой философской концепции.