что такое каноническая икона

Почему иконы пишутся в разных стилях и все ли они каноничны?

Приблизительное время чтения: 1 мин.

Анатолий Влезько, руководитель мастерской «Палехский иконостас»

Отвечает Анатолий Влезько, руководитель мастерской «Палехский иконостас»

В разные эпохи в иконописи преобладали определенные стили и направления, считавшиеся на тот момент современными и понятными. Со временем люди менялись, менялись и вкусы — и иконы менялись соответственно.

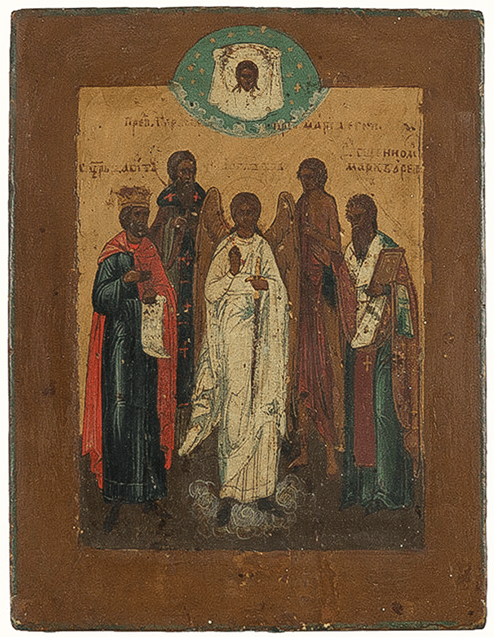

Византийский стиль, иконы греческого, афонского или древнерусского письма — все это достаточно узнаваемо.

Современные иконописцы продолжают работать в определенных стилях, дошедших до нас. Бывает, кто-то из наших современников понимает только один стиль и не признает других.

Очень часто говорят так: я хочу написать икону в «каноне», имея в виду некое условное древнерусское или византийское письмо. То есть все, что выполнено на основе такого письма, считается ими «каноничным». А то, что выполнено в реалистичном стиле, в академическом жанре, некоторыми не воспринимается как икона. Это неправильно, потому что все эти стили и жанры признаны Церковью в свое время, они все являются каноничными.

В церковном изобразительном искусстве «канон» — не единственно одобренный Церковью стиль иконописи. Это совокупность норм и правил, характерная для определенной изобразительной традиции. Так что “неканоничность” некоторых церковных изображений основывается в большей степени не на стиле, а на соответствии изображения учению, догматам Церкви, и, конечно же, исторической справедливости.

Иконография и канон

Каждый, кто начинает рассматривать иконы, поневоле задается вопросом о содержании древних изображений, о том, почему на протяжении нескольких веков один и тот же сюжет остается почти неизменным и легко узнаваемым. Ответ на эти вопросы поможет найти нам иконография, строго установленная система изображения каких-либо персонажей и религиозных сюжетов. Как говорят служители церкви, иконография – это «азбука церковного искусства».

Иконография включает большой ряд сюжетов, взятых из Ветхого и Нового Заветов Библии, богословских сочинений, житийной литературы, религиозной поэзии на темы основных христианских догматов, то есть канонов.

Иконографический канон – это критерий истинности изображения, соответствия его тексту и смыслу «Священного Писания».

К выработке таких устойчивых схем привели многовековые традиции, повторяемость композиций религиозных сюжетов. Иконографические каноны, как их называли в России – «изводы», отражали не только общехристианские традиции, но и местные особенности, присущие тем или иным художественным школам.

Постоянство в изображении религиозных сюжетов, в неизменности идей, которые могут быть выражены только в соответствующей форме, – в этом кроется секрет канона. С помощью его закреплялась символика иконы, что в свою очередь облегчало работу над ее изобразительной и содержательной стороной.

Канонические устои охватывали все выразительные средства иконы. В композиционной схеме были зафиксированы признаки и атрибуты, присущие иконе того или иного вида. Так, золото и белый цвет символизировали божественный, небесный свет. Обычно им отмечались Христос, силы небесные, а иногда и Богоматерь. Зеленый цвет обозначал земное цветение, синий – небесную сферу, пурпур употреблялся для изображения одежд Богоматери, а красный цвет одежды Христа обозначал его победу над смертью.

Основные персонажи религиозной живописи – это Богоматерь, Христос, Предтеча, апостолы, пророки, праотцы и другие. Изображения бывают оглавными, оплечными, поясными и в полный рост.

Особой любовью иконописцев пользовался образ Богоматери. Существует более двухсот типов иконографических изображений Бого матери, так называемых «изводов». Они имеют названия: Одигитрия, Елеуса, Оранта, Знамение и другие. Самым распространенным типом изображения является Одигитрия (Путеводительница), (рис. 1). Это поясное изображение Богоматери с Христом на руках. Они изображаются во фронтальном развороте, пристально глядящими на молящегося. Христос покоится на левой руке Марии, правую руку она держит перед грудью, как бы указывая ею на своего сына. В свою очередь, Христос правой рукой благословляет молящегося, а в левой руке он держит бумажный свиток. Иконы с изображением Богоматери принято называть по месту, где они впервые появились или где они особо были почитаемы. Например, широко известны иконы Владимирская, Смоленская, Иверская, Казанская, Грузинская и так далее.

Другим, не менее известным, видом является изображение Богоматери под названием Елеуса (Умиление). Характерным примером иконы типа Елеуса является широко известная и любимая всеми верующими Владимирская Богоматерь. Икона представляет собой изображение Марии с младенцем на руках. Во всем облике Богоматери чувствуется материнская любовь и полное духовное единение с Иисусом. Это выражается в наклоне головы Марии и в нежном прикосновении Иисуса к щеке матери (рис. 2).

Впечатляющ образ Богоматери, известный под названием Оранта (Молительница). В этом случае она изображается без Иисуса, с воздетыми вверх руками, что означает «предстояние Богу», (рис. 3). Иногда на груди Оранты помещают «круг Славы», в котором изображают Христа в младенческом возрасте. В этом случае икону называют «Великая Панагия» (Всесвятая). Подобную икону, но в поясном изображении принято называть Богоматерь-Знамение (Воплощение). Здесь диск с образом Христа обозначает земное существо богочеловека (рис. 4).

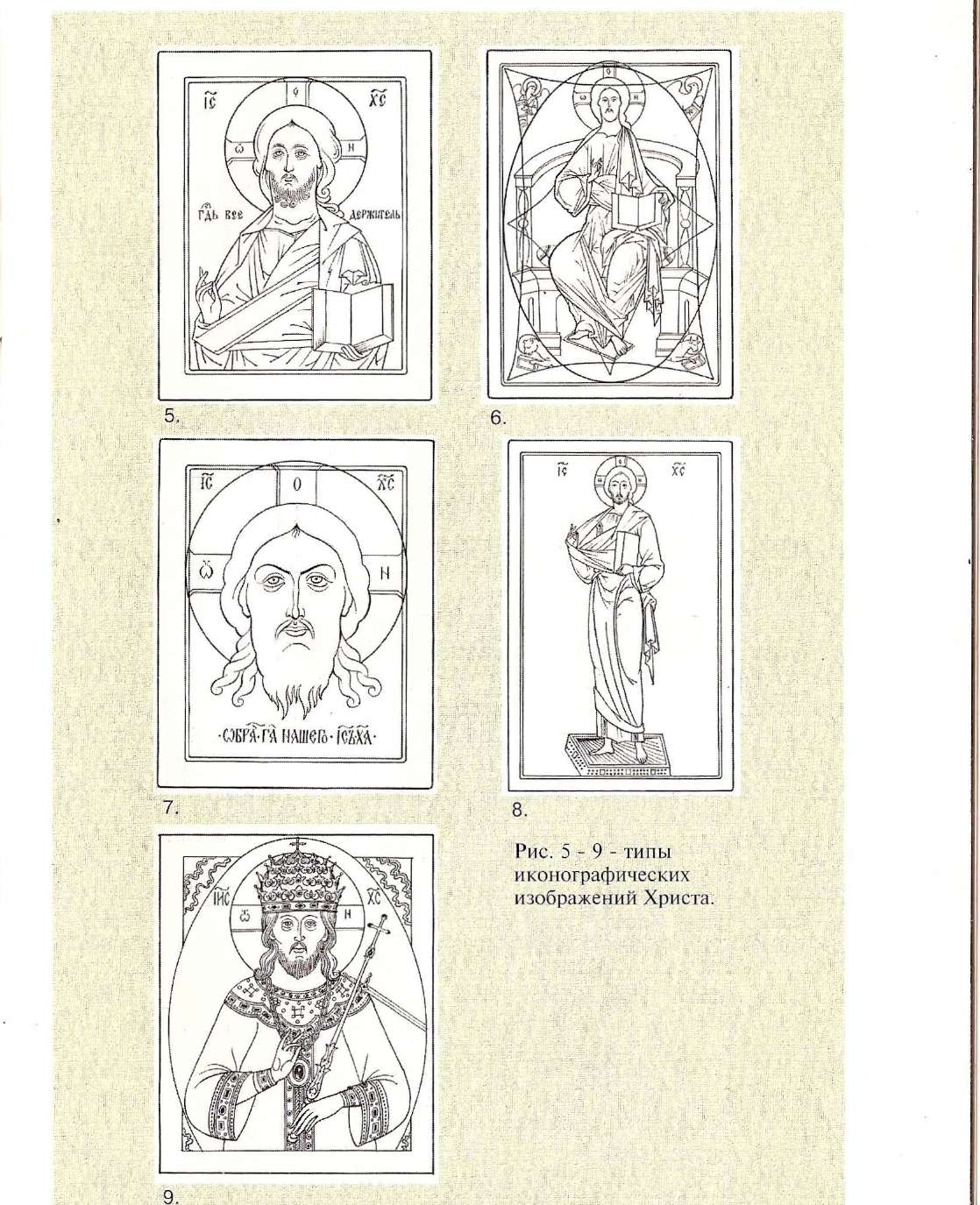

Образы Христа более консервативны, чем образы Богоматери. Чаще всего Христос изображается в виде Пантократора (Вседержителя). Он изображается фронтально, или поясно, или в полный рост. При этом пальцы его правой, приподнятой, руки сложены в благословляющем двуперстном жесте. Встречается также сложение пальцев, которое называется «именословное». Оно образуется скрещенными средним и большим пальцами, а также отставленным мизинцем, символизирует инициалы имени Христа. В левой руке он держит открытое или закрытое Евангелие (рис. 5).

Другим, наиболее часто встречающимся образом является «Спас на престоле» и «Спас в силах» (рис. 6).

Икона под названием «Спас Нерукотворный» – одна из древнейших, где изображается иконографический образ Христа. В основу изображения положено поверье о запечатленном отпечатке лица Христа на полотенце – убрусе. Спас Нерукотворный в древние времена изображался не только на иконах, но и на знаменах-хоругвях, которые русские воины брали в боевые походы (рис. 7).

Еще одним встречающимся образом Христа является его изображение в полный рост с благословляющим жестом правой руки и Евангелием в левой – Иисус Христос Спаситель (рис. 8). Часто можно видеть изображение Вседержителя в одеждах византийского императора, которое принято называть «Царь царем», означающее, что он Царь всех царей (рис. 9).

Интересны сведения о характере одежд и облачений, в которые одеваются персонажи икон. С точки зрения художественной, одежда иконописных персонажей весьма выразительна. Как правило, она строится на византийских мотивах. Каждый образ имеет одежду, характерную и присущую только ему. Так, одежда Богоматери – это мафорий, туника и чепец. Мафорий – покрывало, окутывает голову, плечи и спускается вниз до пола. Он имеет украшение в виде каймы. Темно-вишневый цвет мафория означает великий и царственный род. Мафорий одевается на тунику – длинное платье с рукавами и орнаментом на обшлагах («нарукавьях»). Туника окрашивается в темно-синий цвет, что символизирует целомудрие и небесную чистоту. Иногда Богоматерь предстает в одеждах не византийских императриц, а русских цариц XVII века.

На голове Богоматери под мафорием рисуется чепец зеленого или синего цвета, украшенный белыми полосками орнамента (рис. 10).

Женские образы в иконе в большинстве одеты в тунику и плащ, застегнуты застежкой-фибулой. На голове изображается убор—плат.

Поверх туники надевается длинное платье, украшенное снизу подольником и передником, идущим сверху вниз. Эта одежда называется долматиком.

Иногда вместо долматика может быть изображена стола, которая хотя и похожа на долматик, но не имеет передника (рис. 11).

В одеяние Христа входит хитон, длинная рубаха с широкими рукавами. Хитон окрашивается в пурпурный или красно-коричневый цвет. Он украшается двумя параллельными полосами, идущими от плеча до подола. Это клавий, который в старинные времена обозначал принадлежность к патрицианскому сословию. На хитон набрасывается гима- тий. Он полностью закрывает правое плечо и частично левое. Цвет гиматия синий (рис. 12).

Народная одежда украшается оплечьем, расшитым драгоценными каменьями.

На иконах более позднего периода можно видеть и гражданскую одежду: боярские шубы, кафтаны и разнообразные одеяния простолюдинов.

Преподобные, то есть монахи, одеты в рясы, мантии, схимы, клобуки и так далее. На головах монашек изображался апостольник (накидка), закрывающий голову и плечи (рис. 13).

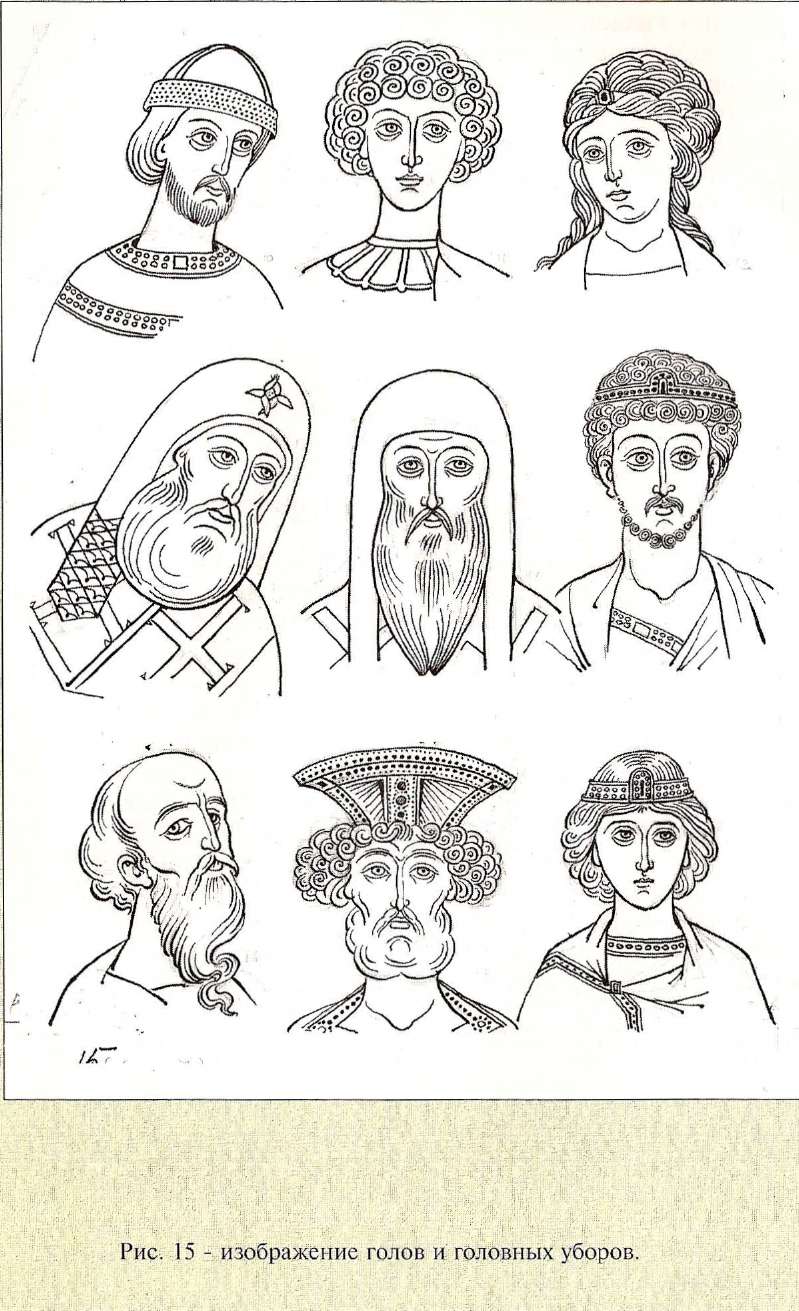

При написании царей их головы украшались венцом или короной (рис. 15).

Фрагмент иконы «Богоматерь Умиление». Липа, паволока, левкас, темпера. Первая половина XV века. Третьяковская галерея.

Источник: Сергеев Ю.П. Секреты иконописного мастерства. / Москва: Юный художник. 2000.

Поделиться ссылкой на выделенное

Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Почему икона – это хороший подарок?

Партнерский материал

Приблизительное время чтения: 4 мин.

Икона с давних времен считалась замечательным подарком близкому человеку. Сегодня мы наблюдаем возрождение этой традиции. Давайте же разберемся, какие бывают иконы, чем они отличаются, по каким случаям принято дарить иконы и как выбрать такой подарок?

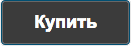

За что ценятся рукописные иконы?

Рукописные (иначе писаные) иконы ценятся за мастерство изготовления и индивидуальную ручную работу. Сначала иконописец создает рисунок на бумаге, а потом переносит его на доску из особых пород дерева.

Традиционно иконные доски изготавливали из ольхи, липы, кипариса, хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, в южных районах – из бука. В наше время наибольшей популярностью пользуется липа, поскольку древесина у нее мягкая и легкая, и не деформируется со временем.

Доску покрывают особым грунтовым слоем – левкасом, который представляет собой мел, размешанный на животном или рыбьем клею. На этот слой иконописец тонкой кисточкой наносит рисунок и только потом приступает к прописыванию всех элементов темперными красками. Чем больше фигур в композиции иконы, тем более трудоемкий процесс представляет собой ее роспись.

Канонические и живописные иконы

Рукописные иконы могут различаться по стилю письма. Они могут быть написаны в каноническом или живописном стиле.

Каноническим является стиль, в котором икона пишется по определенным правилам иконописи, разработанным в древности. Именно такому письму издревле учились иконописцы. Каноническое письмо более условно, оно стремится не к реалистичности, а к отражению духовного мира. В этом стиле используется обратная перспектива, за счет которой создается ощущение, что пространство иконы расширяется, окружает зрителя и будто наплывает на него. Пишутся такие иконы традиционно темперой, изготовленной из натуральных пигментов.

В XVIII веке с Запада в Россию пришел живописный, или академический стиль иконописи и стал вытеснять каноническое письмо. Как ясно из названия, это более реалистичное письмо, которое создает конкретный образ, отражая внешние особенности. Такие изображения родственны картинам на религиозные темы. Для написания живописных икон зачастую используются масляные краски.

Сегодня два стиля сосуществуют, а выбор иконы в каком-то из стилей зависит исключительно от предпочтений конкретного человека.

Сейчас в России возрождаются иконописные традиции. На исторической базе воссоздаются центры иконописи в таких старинных ремесленных поселках, как Палех и Мстера, а наряду с ними появляются и новые иконописные мастерские.

Работают иконописные факультеты при духовных академиях, в Свято-Тихоновском богословском университете и других богословских учебных заведениях, известны школы в Дубне и Курске.

Старинные иконы: путешествие во времени

Особую ценностью имеют старинные иконы, дошедшие до нашего времени в разной степени сохранности. Одни из них сохранились почти в изначальном виде, а некоторые проходят длительный процесс реставрации. Среди дореволюционных икон бывают произведения разной степени мастерства: как искусно проработанные и изящно украшенные, так и очень простые народные, написанные без особых профессиональных навыков, но часто привлекающие какой-то особой трогательностью.

Нередко старинные иконы доходят до нас в латунных или серебряных ризах, которые не часто увидишь на современных иконах. Под ризами могут быть подокладные образы, на которых прописана только та часть, которая видна в проемах оклада – лики, кисти рук. Но можно встретить и полное письмо с искусно проработанными деталями.

Наряду с рукописными старинными иконами встречаются и полиграфические, получившие распространение в XIX веке.

Ценность старинных икон заключается не только в искусности изображения, но еще и в связи с церковной историей, в возможности оказаться в едином духовном пространстве с людьми, которые молились перед этим образом сотни лет назад.

Как выбрать икону в подарок?

Икона – это подарок, который можно преподнести практически по любому поводу, но можно выделить несколько особых случаев.

Например, в день венчания жениха и невесту благословляют на брак иконами Спасителя и Божией Матери. По традиции чаще всего для венчания выбирают Казанскую или Владимирскую икону Божией Матери, однако возможны и другие варианты.

В последнее время стали популярны мерные иконы, которые дарят в честь рождения младенца или на крестины. Это икона, которая по высоте соответствует росту малыша при рождении. На ней изображается святой, в честь которого назван ребенок.

Икону тезоименного святого или Ангела Хранителя можно преподнести человеку на день рождения или на день Ангела. Она может быть любого размера, часто предпочтение отдают образам поменьше, которые могут подойти для домашнего иконостаса.

Существуют семейные иконы, на которых изображают несколько святых – покровителей всех членов семьи. Поскольку каждый образ выписывается по отдельности, работа над такой иконой требует много времени и сил, но она будет хорошим подарком для большой семьи.

При выборе иконы в подарок не существует каких-то особых правил. Прежде всего, стоит задуматься о том, какие потребности есть у человека, который ее получит. Конкретный повод можно соотнести с каким-то праздничным сюжетом, можно отталкиваться от того, каких святых наиболее почитает одариваемый, какие иконы есть у него дома, а каких нет. Стоит учитывать личные предпочтения: кто-то любит канонические изображения, а кто-то – живописный стиль. Обратить внимание можно и на декор: скань, резьба, посеребрение, позолота, орнамент. Выбор зависит исключительно от вкуса человека.

В любом случае икона, преподнесенная в подарок от чистого сердца, будет добрым подарком, который порадует верующего человека.

Большой выбор (более 700) писаных икон высокого качества, как современного письма, так и старинных, в ценовом интервале от 3000 рублей до 300 000 рублей, вы всегда можете найти в магазине «Православное Слово».

prostoierei

prostoierei

prostoierei

глава 6,

Канон в иконописи.

Простой перевод с греческого нам не поможет: канонический означает правильный, а мы именно пытаемся установить, какая икона, по совокупности всех её характеристик, может считаться правильной, т. е. воистину иконой. На практике же выражение «каноническая икона» имеет значение более узкое: это икона, соответствующая иконографическому канону, который ни в коем случае не следует смешивать со стилем, как это часто делает обыватель.

Канон и стиль – понятия настолько разные, что одна и та же икона может оказаться безупречной по иконографии и совершенно неприемлемой по стилю. Иконография может быть архаической, а стиль – передовым (так бывает, когда столичных мастеров приглашают в провинцию, где заказчик незнаком с новейшими темами и композиционными находками). И наоборот, стиль может быть архаическим, а иконография – развитой (это бывает, когда местным кустарям-самоучкам дает заказ побывавший в столице богослов).

Иконография может быть «западной», а стиль – «восточным» (самый поразительный пример – сицилийские католические соборы X II века).

И, напротив, иконография бывает «восточной» при «западном» стиле (примеров несть числа, в первую очередь афонские и русские богородичные иконы XVIII- XX вв., зачастую сохранявшие традиционную «византийскую» типологию).

И, наконец, безупречная в отношении стиля икона может оказаться неканонической: таковы, например, иконы Троицы Ветхозаветной с крещатым нимбом у одного из Ангелов.

Первая половина 15 в., ГРМ

Но даже наличие нелепиц и противоречий в иконописных подлинниках не так важно, как тот факт, что все они являются просто практическими справочниками для художников и не имеют силы церковных документов, абсолютно нормативных и общеобязательных. Седьмой Вселенский Собор, уничтожив ересь иконоборчества и предписав создавать священные изображения, не принял, не разработал и даже не постановил разработать никакого свода образцовых моделей. Скорее напротив, с самого начала, призвав иконописцев следовать признанным Церковью образцам, Собор уже предполагал возможность расширения и изменения иконографического канона. Именно в предвидении такого расширения, а не для его пресечения, Собор призвал к повышению ответственности в этом вопросе и возложил эту ответственность на высшую церковную иерархию.

Допустим, в 787 г. было технически неосуществимо создание и распространение нормативного свода иконографических схем. Но и в дальнейшем такая акция не была предпринята. Ни в 1551 г. Стоглавый, ни в 1666-7 гг. Большой Московский Соборы, важнейшие вехи в истории русского иконописания, по-прежнему не утвердили никаких нормативных документов, будь то в форме канонизации иконописного подлинника какой-либо редакции, будь то в форме ссылок на известные иконы. Книгопечатание и гравюра уже давно были известны на Руси, в любой иконописной мастерской хранились более или менее полные собрания рисунков-образцов, но никто не предпринял попытки отсортировать, систематизировать и издать эти образцы. Соборы лишь приняли ряд запретительных распоряжений по поводу некоторых сюжетов, в прочем же ограничились общими рекомендациями усилить контроль над качеством церковной живописи, следовать испытанным и утвердившимся в традиции образцам – не только не перечислив, но и не назвав точно ни одного (!) из этих образцов.

Приведём несколько примеров изменения иконографического канона во времени, чтобы дать представление о широте того, что представляется невеждам раз навсегда установленным и застывшим.

— Благовещение как иконографический сюжет известно начиная с III в.

Фреска катакомб Присциллы, Рим, 3 в.

«Устюжское Благовещение» 12 в.

Равенна, Арианский баптистерий, 5 в.

Мюстайр (Швейцария), 800 г.

В композицию часто включается фигура пророка Исайи, предсказавшего Богоявление, и демоны Моря и Иордана. Ангелы с покровами появляются только с I X в. Перевязь на чреслах Христа, стоящего в воде по щиколотку, возникает к XII в., и тогда же Иоанна Крестителя начинают облачать во власяницу, а не просто в тунику и хитон. С этого же времени мы встречаем изображения Христа в трёхчетвертном повороте, как бы делающим шаг навстречу Предтече, или прикрывающим рукою пах. В России всякие водные демоны неизмеримо менее популярны, нежели в Греции.

— Облик Самого Христа, т. е. словесное его описание, впрочем довольно туманное, было канонизировано только Трулльским Собором в 692 г., а до того в иконографии Спасителя выделяют по крайней мере три типа. Византийский (впоследствии вытеснивший все прочие) – с окладистой недлинной бородой и слегка вьющимися кудрями, падающими на плечи. Сирийский – с восточным типом лица, маленькой подстриженной бородкой и плотной шапкой коротких круто завитых черных кудрей. Римский – с раздвоенной бородкой и светлыми волосами до плеч. Наконец, встречаемый и на Западе, и на Востоке архаический тип безбородого юноши (чаще всего в сценах чудес).

Нерези

Арль, Археологический музей, 4 в.

Лондон, Музей Виктории и Альберта, 8 в.

— Самые ранние известные варианты Преображения Господня относятся к VI в., и они уже различны: в церкви Сант-Аполлинаре ин Классе (Равенна) художник не решился показать Христа преображенного, и мы видим вместо Его фигуры помеченный буквами α и ω крест в сияющей звездами сфере. Пророки Моисей и Илия по обе стороны представлены полуфигурами в белых одеждах, выходящими из перистых облаков; в таких же облаках над крестом мы видим благословляющую десницу Господню. Гора Фавор представлена множеством небольших скал, рассеянных этакими кочками по плоскому позёму, а трое апостолов предстают в виде троих белых агнцев, взирающих на крест.

В монастыре же Св. Екатерины на Синае мы встречаемся уже не с символом, а с антропоморфной фигурой преображенного Христа в пронизанной лучами мандорле. Гора Фавор отсутствует, трое апостолов и пророки по сторонам их поставлены в ряд на цветные полосы позёма. До XI в. пророки часто включаются в круг или эллипс мандорлы, затем их перестают в неё включать. К XII в. складываются психологические характеристики учеников: впечатлительный и самый юный Иоанн упал навзничь и закрыл лицо руками, Иаков пал на колени и едва осмеливается повернуть голову, Пётр с колен прямо во все глаза смотрит на Учителя.

А с XIV в. появляются дополнения к привычной схеме – сцены восхождения на Фавор и спуска обратно, или Христос, помогающий апостолам подняться с земли.

Мы вполне отдаём себе отчёт в том, что для некоторых «богословов иконы» последняя фраза звучит чистейшим богохульством. Какое может быть творческое дерзание или воля заказчика, если «всем известно», что канонические иконы суть зафиксированные видения неких древнейших отцов, зревших мир невидимый так ясно, как нам не дано и никогда дано не будет, а посему наш удел – только как можно точнее копировать некую небольшую группу «признанных» этими экспертами икон.

О полной несостоятельности этой, в сущности, вульгарно-материалистической теории, происшедшей, несомненно, из упрощения и доведения до абсурда некоторых идей о. Павла Флоренского, мы подробно писали в главе «Духовное видение». В последующих главах мы ещё вернёмся ко взаимоотношениям между духовным видением и его художественным воплощением, в настоящей же беседе об иконографическом каноне будет достаточно просто отметить следующие факты:

— Ни о. Павел Флоренский, ни ретивые вульгаризаторы его гипотез не называют ни одного имени из этого легендарного ряда древних святых отцов, чьё ясновиденье, «застыв и отвердев», якобы дало нам иконографический канон.

— Равным образом не называют они ни одной иконы, наверняка возникшей в результате такой вот в некотором роде сверхъестественной фиксации духовного видения.

— И не приводят ни одного исторического документа, который бы подтверждал хотя бы один факт возникновения некоего устойчивого канонического извода как прямого (не путём рассказа, записи, заказа художнику, а именно прямого) следствия чьего-то прозрения.

Уж одно только полное отсутствие в церковной истории документальных подтверждений этой «теории отвердевших видений» должно настораживать. А если прибавить к этому уже перечисленные выше примеры изменения, расширения, варьирования канонических схем на протяжении двух тысячелетий истории христианства? Ведь если некое легендарное «отвердевшее видение» свято и единственно верно, то все последующие должны быть ложными? А если таких истинных «отвердевших видений» одного и того же события, одного и того же святого всё-таки несколько – значит, их число всегда может быть увеличено на ещё одну истинную единицу?

Расширяется иконография Богородицы, т. е. пишутся и впоследствии, по рассмотрении, канонизируются Церковью новые, ранее не существовавшие Её изображения, несущие какой-либо особенный, почему-либо актуальный именно в наши дни оттенок православного воззрения на Матерь Божию. Возникают иконы, писаные в молитвенное воспоминание о каких-либо событиях наших дней – например, образ невинно убиенных вифлеемских младенцев – в память о террористическом акте в Беслане, образ Ахтырской Божией Матери с чудесами, явленными в ходе войны в Чечне, и другие.

Что же следует из этих – и многих других подобных – фактов? Что иконографический канон зыбок настолько, что можно сомневаться в самом его существовании и пренебрегать им? Вовсе нет. Верность канону – существеннейшая характеристика иконы. Но верность эту следует понимать не как вечное и общеобязательное цитирование одних и тех же раз навсегда установленных образцов, а как любовное и свободное следование традиции и живое её продолжение. Если соборный разум Церкви всегда воздерживался и воздерживается по сей день от строгих конкретных предписаний, то нам, зрителям и судьям, нужно быть тем более осторожными и чуткими. Увы, часто бывает, что суждение «неканоническая икона» лишь свидетельствует о невежестве и узколобости того, кто произносит такой приговор.

И, конечно же, решающее слово в том, что касается иконографического канона, в вопросе о том, кого, что и где изображать, принадлежит не художнику, а Церкви, и главная ответственность ложится на церковную иерархию.

Вопрос же о том, как изображать, напротив, полностью находится в ведении художника, и следующая глава наших очерков посвящена именно этому «как», т. е. стилю.

prostoierei

prostoierei