что такое кальцинаты в брюшной полости

Кальциноз брюшной аорты как фактор риска кардиоцеребральных осложнений у больных периферическим атеросклерозом

Полный текст:

Аннотация

Цель исследования – оценка структурно-функционального состояния миокарда, а также определение особенностей атеросклероза артерий брахиоцефального бассейна у пациентов с кальцинозом брюшной аорты.

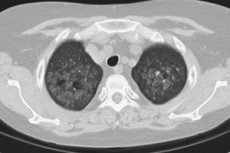

Материалы и методы. В настоящее исследование включено 167 пациентов, страдающих периферическим атеросклерозом. Основную группу составили 85 пациентов с кальцификацией стенки брюшной аорты (средний возраст – 66,6 ± 12 лет; 95,3 % – мужчины), группу контроля – 82 пациента без признаков кальциноза брюшной аорты. Депозиты кальция верифицировались посредством компьютерной томографической ангиографии. Всем пациентам выполнено ультразвуковое исследование сердца и сосудов брахиоцефальной зоны.

Результаты. Распространенность и выраженность ишемической болезни сердца и цереброваскулярной болезни статистически значимо преобладали у пациентов основной группы (91,7 и 65,8 % против 67 и 37,3 % соответственно, р

Список литературы

1. Клиническая ангиология: руководство. Под ред. А.В. Покровского. В 2 т. М.: Медицина, 2004.

2. Norgren L., Hiatt W.R., Dormandy J.A. et al.; TASC II Working Group. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). J Vasc Surg 2007;45 Suppl. S:S5–67.

3. Heald C.L., Fowkes F.G., Murray G.D. et al. Risk of mortality and cardiovascular disease associated with the ankle-brachial index: Systematic review. Atherosclerosis 2006;189(1):61–9.

4. Wild S.H., Byrne C.D., Smith F.B. et al. Low ankle-brachial pressure index predicts increased risk of cardiovascular disease independent of the metabolic syndrome and conventional cardiovascular risk factors in the Edinburgh Artery Study. Diabet Care 2006;29(3):637–42.

6. Iribarren C., Sidney S., Sternfeld B., Browner W.S. Calcification of the aortic arch: risk factors and association with coronary heart disease, stroke, and peripheral vascular disease. JAMA 2000;283(21):2810–5.

7. Witterman J.C., Kannel W.B., Wolf P.A. et al. Aortic calcified plaques and cardiovascular disease (the Framingham Study). Am J Cardiol 1990;66(15):1060–4.

8. Danielsen R., Sigvaldason H., Thorgeirsson G., Sigfússon N. Predominance of aortic calcification as an atherosclerotic manifestation in women: The Reykjavík study. J Clin Epidemiol 1996;49(3):383–7.

9. Wilson P.W., Kauppila L.I., O’Donnell C.J. et al. Abdominal aortic calcific deposits are an important predictor of vascular morbidity and mortality. Circulation 2001;103(11):1529–34.

10. Rodondi N., Taylor B.C., Bauer D.C. et al. Association between aortic calcification and total and cardiovascular mortality in older women. J Intern Med 2007;261(3):238–44.

11. Lang R.M., Bierig M., Devereux R.B. et al.; Chamber Quantification Writing Group; American Society of Echocardiography’s Guidelines and Standards Committee; European Association of Echocardiography. Recommendations for chamber quantification: a report from the American

12. Society of Echocardiography’s Guidelines and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European Society of Cardiology. J Am Soc Echocardiogr 2005;18(12):1440–63.

13. Шиллер Н., Осипов М.А. Клиническая эхокардиография. 2-е изд. М.: Практика, 2005.

14. Schwammenthal E., Popescu B.A., Popescu A.C. et al. Association of left ventricular filling parameters assessed by pulsed wave Doppler and color M-mode Doppler echocardiography with left

15. ventricular pathology, pulmonary congestion, and left ventricular end-diastolic pressure. Am J Cardiol 2004;94(4):488–91.

16. MRC European Carotid Surgery Trial: interim results for symptomatic patients with severe (70–99 %) or with mild (0–29 %) carotid stenosis. European Carotid Surgery Trialists’ Collaborative Group. Lancet 1991;337(8752):1235–43.

17. Magaña-Serrano J.A., Almahmeed W., Gomez E. et al.; I PREFER Investigators. Prevalence of Heart Failure With Preserved Ejection Fraction in Latin American, Middle Eastern, and North African Regions

18. in the I PREFER Study (Identification of Patients With Heart Failure and PREserved Systolic Function: An Epidemiological Regional Study). Am J Cardiol 2011;108(9):1289–96.

19. Yan R.T., Bluemke D., Gomes A. et al. Regional left ventricular myocardial dysfunction as a predictor of incident cardiovascular events MESA (multi-ethnic study of atherosclerosis). J Am Coll Cardiol 2011;57(17):1735–44.

20. Wachtell K., Palmieri V., Gerdts E. et al. Prognostic significance of left ventricular diastolic dysfunction in patients with left ventricular hypertrophy and systemic hypertension (the LIFE Study).

21. Am J Cardiol 2010;106(7):999–1005.

22. Sheridan D.J. Left Ventricular Hypertrophy. London: Churchill Livingstone, 1998.

23. Reinier K., Dervan C., Singh T. et al. Increased left ventricular mass and decreased left ventricular systolic function have independent pathways to ventricular arrhythmogenesis in coronary artery disease. Heart Rhythm 2011;8(8):1177–82.

24. Jaramillo A., Ramírez A., Galleguillos L. et al. Ischemic stroke as the first manifestation of severe ventricular hypertrabeculation/non-compaction. Arq Bras Cardiol 2010;94(3):28–30.

25. Benjamin E.J., D’Agostino R.B., Belanger A.J. et al. Left atrial size and the risk of stroke and death. The Framingham Heart Study. Circulation 1995;92(4):835–41.

26. Bauml M.A., Underwood D.A. Left ventricular hypertrophy: an overlooked cardiovascular risk factor. Cleve Clin J Med 2010;77(6):381–7.

27. Grosset D.G., Georgiadis D., Abdullah I. et al. Doppler emboli signals vary according to stroke subtype. Stroke 1994;25(2):382–4.

28. Fuentes B., Garces M.C., Diez Tejedor E. et al. Endothelial dysfunction markers in stroke patients. Cerebrovasc Dis 2002;13(Suppl 3):31.

29. Folsom A.R., Eckfeldt J.H., Weitzman S. et al. Relation of carotid artery wall thickness to diabetes mellitus, fasting glucose and insulin, body size, and physical activity. Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study Investigators. Stroke 1994;25(1):66–73.

Для цитирования:

Зелинский В.А., Мельников М.В., Барсуков А.Е., Андреев В.В. Кальциноз брюшной аорты как фактор риска кардиоцеребральных осложнений у больных периферическим атеросклерозом. Клиницист. 2012;6(3-4):33-37. https://doi.org/10.17650/1818-8338-2012-3-4-33-37

For citation:

Причины и лечение кальцификации

Кальций – макроэлемент, участвующий в обменных процессах, является строительным материалом для крепких костей и зубов. Избыточное поступление минерала на фоне нарушения усвоения приводит к его отложению в мягких тканях, внутренних органах и кровеносных сосудах. Такой патологический процесс получил название кальциноз. Кальцификация продолжительное время может протекать бессимптомно и привести к необратимым последствиям в организме.

Классификация кальцификации

Кальцификация – патологический процесс, для которого характерно отложение кальция. В зависимости от локализации макроэлемент может накапливаться и поражать:

В зависимости от этиологии кальцификация бывает 3 типов:

Также кальциноз может быть системным, поражая все органы человека или местным, с локализацией в одном органе или системе.

Причины кальцификации

Отложение кальция в мягких тканях, внутренних органах происходит в результате нарушения метаболизма, что приводит к нарушению усвоения важного макроэлемента для человеческого организма. Чаще всего, сбои в обменных процессах вызваны эндокринными патологиями, болезнями почек инфекционного и аутоиммунного характера, нарушением выработки ферментов при печеночных патологиях и заболеваний поджелудочной железы.

К нарушению обмена кальция может привести недостаточное поступление магния и избыток витамина Д, которые принимают непосредственное участие в усвоении организмом макроэлемента.

Кальцификация отдельного органа может развиваться при образовании кист, опухолей доброкачественного и злокачественного характера, дистрофии тканей.

Процесс образования кальциевых конгломератов также затрагивает соединительную и хрящевую ткань, атеросклеротические бляшки, погибшие паразитирующие микроорганизмы, импланты.

Признаки кальцификации

На начальных этапах распознать патологию крайне сложно в связи с ее бессимптомным течением. Однако некоторые виды имеют достаточно выраженную клиническую картину.

При системном виде кальциноза или при поражении кожных покровов, суставов, эпидермис покрывается небольшими пузырьками, изменения структуры и окраса не наблюдается. По мере прогрессирования патологии кальциевые конгломераты разрастаются и становятся более плотными на ощупь, изменяют свой окрас. Возможно образование свищей.

Известковые отложения в ходе плановых осмотров специалистами или при инструментальном исследовании могут обнаруживаться на зубах, костях, сосудах, мышечных и нервных волокнах. Скопление макроэлемента на тканях органов приводит к нарушению их функционирования.

При поражении сердечной мышцы и сосудистой системы, у больного появляется болевой синдром в грудине, руке, шее, спине, который сохраняется продолжительное время. Также происходит нарушение кровотока, что приводит к скачкам артериального давления, появлению чувства холода в конечностях.

При поражении почек нарастают симптомы интоксикации, нарушается диурез, кожные покровы становятся сухими, вялыми. При кальцификации органов пищеварительного тракта, нарушается их работа, что приводит к возникновению тошноты, рвоты, чувства тяжести в абдоминальной области, запоров.

При поражении и скоплении большого количества кальция в головном мозге больной испытывает частые приступы головной боли и головокружения, скачки внутричерепного давления, нарушение координации движения, ухудшение памяти, проблемы со зрением и слухом. По мере прогрессирования болезни возможны обмороки.

Вместе с этим кальциноз приводит к снижению работоспособности, постоянной вялости и усталости, слабости, снижению массы тела.

Диагностика

Для подтверждения диагноза используется рентгенологическая диагностика. Данный метод позволяет определить характер и размер отложений, а также степень поражения органа, в котором локализуется кальциевый конгломерат. В качестве дополнительных методов исследования назначается:

Для выявления причины кальцификации тканей назначаются дополнительные исследования, в виде общеклинического и биохимического анализа крови. Последний способ позволяет определить уровень кальция, фосфора и магния в крови. При нарушении функций почек назначается общеклинический и бактериологический анализ мочи для оценки работоспособности почек.

Для исключения злокачественного характера новообразований в пораженном органе назначается биопсия тканей. Данный метод предполагает забор биологического материала и его исследования под микроскопом в лабораторных условиях. Биопсия помогает также дифференцировать доброкачественное и злокачественное новообразование.

Лечение

Для лечения кальциноза назначается терапевтический курс, который поможет справиться с заболеванием-первопричиной. Так, если к избыточному отложению кальция привело воспаление инфекционной природы, назначаются антибактериальные препараты.

При нарушении усвоения кальция назначаются медикаменты, содержащие магний, который является антагонистом кальция. Достаточное поступление магния с продуктами питания и медикаментозными препаратами позволяет растворить конгломераты и вывести избыток кальция из организма. В ходе лечения важно принимать диуретики, которые помогут ускорить процесс выведения макроэлемента.

В процессе усвоения кальция принимает участие витамин Д, избыточное поступление которого также отрицательно сказывается на состоянии организма. Поэтому в ходе лечения необходимо соблюдать специальную диету, которая исключает употребление в большом количестве продуктов питания, богатых кальцием и витамином Д. К таким относят рыбу жирных сортов, листовую зелень, молочные продукты, яичный желток, орехи.

При неэффективности консервативных методов лечения, а также образовании конгломератов больших размеров назначается их оперативное удаление. Выбор метода хирургического вмешательства проводится в зависимости от размеров скоплений кальция, а также их локализации.

Кальциноз в период беременности

Отложение кальция во время вынашивания ребенка чаще всего диагностируется в конце третьего триместра гестационного периода. С медицинской точки зрения такой процесс допустим и связан с видоизменением плаценты.

Если кальцификация диагностируется на более ранних сроках, это может привести к преждевременному созреванию плаценты. Как правило, кальциноз у беременных связан с употреблением большого количества продуктов, богатых кальцием, инфекционными процессами и метаболическими нарушениями.

Избыток макроэлемента в организме беременной женщины также опасен, как и его недостаток. Может стать причиной травм ребенка и матери в период родоразрешения.

Профилактика

Чтобы предупредить кальцификацию мягких тканей и внутренних органов следует особое внимание уделить правильному питанию. Важно обеспечить достаточное поступление всех минералов и витаминов в организм, чтобы предупредить развитие патологий различной этиологии.

Также людям с врожденными и приобретенными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, эндокринными патологиями важно регулярно проходить плановые осмотры у специалистов, что поможет своевременно предупредить развитие осложнений.

Лечение различных заболеваний стоит проводить только под контролем специалиста и в соответствии с его рекомендациями. Некоторые группы лекарственных препаратов, в том числе для снижения уровня холестерина в крови, артериального давления, а также антибактериальные и гормональные средства могут привести к повышению уровня кальция в организме и нарушению его обмена.

Для предупреждения кальциноза следует вести активный образ жизни, который помогает восстановить нормальный метаболизм, отказаться от употребления алкогольных напитков и табакокурения.

Кальцификация тканей – патологический процесс, связанный с высокой концентрацией кальция в организме. Поражает сердечно-сосудистую, нервную, опорно-двигательную, пищеварительную и мочевыделительную системы. Для предупреждения болезни необходимо правильно питаться и вести здоровый образ жизни. В качестве терапии назначается курс медикаментозных препаратов для устранения причины патологического процесса и нормализации уровня кальция и магния в крови.

Эксперт статьи:

Татаринов Олег Петрович

Врач высшей категории, врач невролог, физиотерапевт, специалист УВТ, ведущий специалист сети «Здоровье Плюс»

Медицинский опыт более 40 лет

Кальциноз: что это такое, как лечить?

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Что значит кальциноз? Это образование скоплений нерастворимых кальциевых солей там, где их наличие не предусмотрено ни с анатомической точки зрения, ни с физиологической, то есть вне костей.

Среди всех биогенных макроэлементов человеческого организма доля кальция – в форме кристаллов гидроксилапатита костной ткани – самая значительная, хотя кровь, клеточные мембраны и внеклеточная жидкость тоже содержат кальций.

И если уровень данного химического элемента значительно повышен, то развивается кальциноз – нарушение минерального обмена (код Е83 по МКБ-10).

Код по МКБ-10

Причины кальциноза

Метаболизм кальция – многоступенчатый биохимический процесс, и на сегодняшний день ключевые причины кальциноза, как одной из разновидностей нарушения минерального обмена, определены и систематизированы. Но, с учетом тесной взаимосвязи всех протекающих в организме обменных процессов, в клинической эндокринологии принято одновременно рассматривать и патогенез отложения кальцинатов (или кальцификатов).

Первостепенной причиной известковой дистрофии признана перенасыщенность крови кальцием – гиперкальциемия, этиологию которой связывают с повышенным остеолизом (разрушением костной ткани) и высвобождением кальция из костного матрикса.

Из-за гиперкальциемии, а также гипертиреоза или патологий паращитовидных желез сокращается выработка щитовидной железой кальцитонина, который регулирует содержание кальция, угнетая его выведение из костей. Предполагается, что именно наличие скрытых проблем со щитовидной железой у женщин в период постменопаузы – в совокупности со снижением уровня эстрогенов, удерживающих кальций в костях – появляются внекостные кальциевые отложения, то есть развивается кальциноз при остеопорозе.

Есть и другие патологические состояния, которые заставляют кальциевые соли концентрироваться в неположенных местах. Так, у пациентов с первичным гиперпаратиреозом, гиперплазией паращитовидных желез или их гормонально активной опухолью синтез паратиреоидного гормона (паратгормона или ПТГ) возрастает, в результате чего подавляется действие кальцитонина, а уровень кальция в плазме крови, как и деминерализация костей, повышается.

Необходимо учитывать важность фосфора в метаболизме кальция, потому что нарушение пропорций содержания этих макроэлементов в организме ведет к гиперфосфатемии, которая усиливает образование «залежей кальция» и в кости, и в мягких тканях, и в кровеносных сосудах. А перенасыщение кальциевыми солями паренхимы почек приводит к почечной недостаточности и развитию нефрокальциноза.

Механизм повышенного остеолиза с выходом фосфата и карбоната кальция из костных депо при наличии раковых опухолей любой локализации объясняют так называемым паранеопластическим синдромом: рост злокачественных неоплазий сопровождается гиперкальциемией, так как мутировавшие клетки способны продуцировать полипептид, по действию подобный паратгормону.

Общеизвестно, что патогенез образования кальциевых солей может быть обусловлен избытком витамина D, с которым в эндокринологии связывают увеличение синтеза 1,25-дигидрокси-витамина D3 – кальцитриола, активно участвующего процессе метаболизма кальция и фосфора. Причастны к развитию известковой дистрофии гипервитаминоз витамина А, приводящий к остеопорозу, а также дефицит поступающего с пищей витамина K1 и эндогенного витамина K2.

При отсутствии эндокринных патологий содержание в плазме крови общего кальция не выходит за пределы физиологической нормы, и тогда причины кальциноза иные, обусловленные местными факторами. В их числе осаждение фосфата кальция на мембранах органоидов поврежденных, атрофированных, ишемизированных или погибших клеток, а также повышение уровня рН жидкости межклеточного пространства из-за активизации щелочных гидролитических ферментов.

Например, процесс обызвествления в случае атеросклероза сосудов представляется так. Когда осевший на стенке сосуда холестерин покрывается оболочкой, формирующейся из гликопротеиновых соединений эндотелия, образуется холестериновая бляшка. И это классический атеросклероз. Когда же ткани оболочки атероматозной бляшки начинают «пропитываться» солями кальция и затвердевают, это уже атерокальциноз.

Далеко не последнее место в этиологии нарушения кальциевого обмена отводится сдвигу водородного показателя кислотности крови (pH) в щелочную сторону при частичной дисфункции физико-химической буферной системы крови (бикарбонатной и фосфатной), поддерживающей кислотно-щелочное равновесие. Одной из причин его нарушения, приводящего к алкалозу, признан синдром Бернетта, который развивается у тех, кто употребляет много содержащих кальций продуктов, принимая от изжоги или гастрита пищевую соду или нейтрализующие кислоту желудочного сока антациды, адсорбирующиеся в ЖКТ.

Считается, что любое из названных выше эндокринных нарушений усугубляет чрезмерное поступление кальция с пищевыми продуктами. Однако, как утверждают исследователи Harvard University, до сих пор нет веских подтверждений того, что кальций пищи повышает вероятность кальцификации тканей, поскольку не вызывает стойкого повышения уровня Са в крови.

Причины визуализации кальцификатов на Rg брюшной полости

Кальцинированные мезентериальные лимфатические узлы

Кальцинированные мезентериальные лимфатические узлы являются частой случайной находкой при оценке рентгенограммы органов брюшной полости. Кальцинированные мезентериальные лимфатические узлы могут быть проигнорированы в том случае, если они себя не проявляют клинически. Значимость данной находки определяется клинически, а также при сравнении с предыдущими рентгенограммами.

Кальцинированные мезентериальные лимфатические узлы в данном случае расценивались, как камни жёлчного пузыря, которые вызывали непроходимость. Но при сравнении с предыдущими снимками пациента выяснилось, что кальцинированный узел не поменялся в размерах.

Камни желчного пузыря

Рентгенография, конечно же, не используется для визуализации камней жёлчного пузыря, но как случайная находка кальцинированные камни жёлчного пузыря встречаются.

Только 10-15% камней жёлчного пузыря содержит кальций.

Кальцинированная поджелудочная железа

Кальцинированная поджелудочная железа ассоциировано с хроническим панкреатитом. Редко можно наблюдать картину тотальной кальцификации поджелудочной железы.

Чаще наблюдается картина частичной кальцификации поджелудочной железы. Представлены снимки кальцификации поджелудочной железы в её головки, что очень схоже с картиной отложением камней в правой почке.

Камни в почках

На данной рентгенограмме (1-5 изображения) визуализируется единичный очаг высокой плотности в левой почке. Необходимо установить локализуется камень в почечно-лоханочной системе для этого было выполнено внутривенная урография. Урограмма (2-6 изображения) данного пациента представлена. Камень визуализируется, как дефект наполнения.

Коралловидный конкремент (3-7 изображения).

Почечные камни бывает настолько большими размерами, что заполняют полностью чашечно-лоханочную систему и принимают форму коралла.

Нефрокальциноз (4-8 изображения)

Редкая форма кальцификации почки. Кальцификация обычно затрагивает почечную паренхиму и в меньшей степени чашечно-лоханочную систему.

Что такое кальцинаты в брюшной полости

Иванова Е. В., Селезнев Д. Е., Осипова И. В., Галкова З. В., Тихомирова Е. В., Федоров Е. Д.

Медицинский реабилитационный Центр «Клиника+31» (гл. врач Б. Т. Чурадзе).

Кафедра госпитальной хирургии № 2 с НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н. И. Пирогова (зав. проф. С. Г. Шаповальянц).

г. Москва

Гастроинтестинальные стромальные опухоли (ГИСО) являются наиболее распространенными мезенхимальными опухолями желудочно-кишечного тракта. Чаще всего (в 60–70 % случаев) они локализуются в желудке. Сообщения о кальцификации первичных ГИСО и возможности их эндоскопического удаления встречаются достаточно редко, хотя по данным разных авторов такой вариант течения ГИСО встречается в 10–50 % случаев [1–3]. Предполагается, что провоцирующими факторами кальцификации ГИСО могут стать эпизоды кровоизлияний или некроза опухоли с кистозной дегенерацией [4, 5]. Зачастую диагностика кальцифицированной ГИСО затруднена и требует проведения дифференциальной диагностики: наличие кальцинатов может имитировать солидные псевдопапиллярные новообразования поджелудочной железы [6]. Основными методами диагностики, позволяющими поставить правильный диагноз, являются гистологическое и иммуногистохимическое исследования.

Представляем клинический случай эндоскопической диагностики и успешного малоинвазивного лечения кальцифицированной ГИСО с локализацией в желудке.

Пациентка К., 71 года, обратилась в МРЦ «Клиника+31» в марте 2012 г. с жалобами на периодические боли в эпигастральной области, тошноту после употребления жирной пищи. За месяц до этого при амбулаторной диагностической ЭГДС у пациентки было выявлено «полиповидное» образование средней трети тела желудка по малой кривизне диаметром до 2,5 см, с неровной поверхностью и втяжением в центре (Рис. 1). По данным щипцовой биопсии была обнаружена лейомиома эпителиоидного типа, покрытая слизистой оболочкой желудка, с явлениями хронического воспаления. Из анамнеза пациентки известно, что при ЭГДС выполненной в 2009 году каких-либо изменений в верхних отделах ЖКТ выявлено не было.

При ЭГДС в нашей клинике подтверждено наличие подслизистого образования описанной локализации, формы и размеров с неизмененной слизистой оболочкой над ним; при инструментальной пальпации образование плотное, смещаемое относительно стенки желудка. При эндоскопической ультрасонографии (ЭУС) (Рис. 2) по малой кривизне на границе верхней и средней трети тела желудка, располагаясь на границе подслизистого слоя и глубоких слоев слизистой оболочки, определялось образование овальной формы, размерами 23х13 мм, неоднородной лобулярной структуры, с наличием большого количества кальцинатов до 1,5–4,5 мм в диаметре, дающих выраженные акустические тени, с четкими неровными контурами и глубоким втяжением в центре.

Мышечный слой под образованием был сохранен и, соответственно, отчётливо прослеживался, а в области центрального втяжения на отдельных участках не прослеживались слои слизистой оболочки. В центральной части образования определялась тубулярная анэхогенная извитая структура диаметром до 2,8 мм (выводной проток?), которая «подходила» непосредственно к области центрального втяжения. От данной тубулярной структуры в противоположную сторону образования отходила аналогичная извитая структура (боковая ветвь протока?) меньшего диаметра до 1,5–2 мм. Кровоток в образовании не определялся.

Проксимальнее образования был виден единичный лимфоузел, размерами до 3,5 мм с нечёткими смазанными контурами, пониженной эхогенности. Лимфатические узлы по ходу селезеночных сосудов и в области чревного ствола увеличены не были. По данным ЭУС проводился дифференциальный диагноз между аберрантной поджелудочной железой с развитием в ее паренхиме хронического калькулезного панкреатита и обызвествлённой ГИСО.

При решении вопроса о необходимости и возможности малоинвазивного удаления образования внутрипросветным доступом во внимание были приняты следующие данные: факт относительно быстрого роста образования и его настоящие размеры, подозрение на ГИСО с наличием втяжения в центре (потенциальный фактор для развития осложнения — изъязвления, кровотечения), расположение образования в подслизистом слое и отсутствие его связи с мышечно-серозным слоем, пожилой возраст пациентки, её собственное, настоятельное, желание избежать трансабдоминального оперативного вмешательства.

Удаление образования было выполнено 12 марта 2012 г. под эндотрахеальным наркозом, в эндоскопической операционной, через двухканальный эндоскоп Olympus GIF-2T160, методом эндоскопической диссекции в подслизистом слое. Для электрокоагуляция и резания тканей использовался электро-хирургический блок Maxium ME-402 (KLS Martin, Германия). Использовались режимы ESD, моно- и спрей-коагуляции, аргоноплазменная коагуляция. Вмешательство выполнялось в положении эндоскопа в инверсии, что обеспечивало его стабильное положение и удобный подход для выполнения диссекции. Вмешательство было начато с введения физиологического раствора в подслизистый слой по краю образования для создания «гидроподушки». С помощью ножа для диссекции Dual-knife (Олимпас, Япония) был выполнен разрез слизистой оболочки до подслизистого слоя. Поэтапно, вводя 3–4 мл физиологического раствора по периферии образования, был произведен циркулярный разрез слизистой оболочки (Рис. 3). Удаление образования выполнялось путем его диссекции в подслизистом слое. Для этого использовали два ножа — Dual-knife и Triangle-knife (Олимпас, Япония), которые обеспечивали более удобное и безопасное иссечение образования, в чётком соответствии с его неровными контурами. В ходе вмешательства также выполнялась периодическая подача воды с помощью ирригатора AFU-100, что позволяло инфильтрировать ткани в подслизистом слое для четкой визуализации сосудистых структур и уровня диссекции. Для профилактики кровотечения видимые сосуды предварительно коагулировались с помощью щипцов для коагуляции CoaGrasper (Олимпас, Япония).

Кровотечение, возникающее при разрезах вблизи слизистой оболочки, останавливали либо с помощью коагулирующей части ножа Dual-knife, либо коагулирующего захвата. После полного иссечения образования, оно было захвачено зажимом типа «крысиные зубы», а остающийся «лоскут» слизистой оболочки был отсечён полипэктомической петлёй. Дефект после удаления образования составил 50 мм; его дно было представлено мышечной стенкой желудка. Сосудистые структуры и места надсеченных мышечных волокон клипированы 16 клипсами HX-610–090L (Олимпас, Япония) (Рис. 4). Гемостаз при завершении вмешательства был адекватным.

Удаленное образование было извлечено с помощью сетки Roth Net (US Еndoscopy, США). При измерении образования, его наибольший размер составил 40 мм. При попытке разрезать удаленный препарат, оказалось, что его внешняя оболочка — капсула, представляет собой тонкий слой опухолевых тканей, а внутренняя часть представлена тканью каменистой плотности (наподобие ракушечника), с трудом поддающейся разрезу (Рис. 5).

По данным гистологического исследования в собственной пластинке и подслизистом слое была обнаружена гладкомышечная опухоль без признаков атипии с обширными полями слоистого кальциноза (Рис. 6). Резекция опухоли была произведена в пределах фиброзной капсулы. По результатам иммуногистохимического исследования: в клетках опухоли отмечается экспрессия виментина, CD117 (Рис. 7), Ki67 (менее чем в 1 % клеток), количество митозов (4 в поле зрения) и отсутствие экспрессии десмина, гладкомышечного актина, S-100, CD56, CD57, CD34, ОЦК. Окончательное морфологическое заключение: гастроинтестинальная стромальная опухоль желудка с низким риском агрессивности.

Непосредственно после вмешательства, с целью профилактики осложнений, пациентке был назначен в/венный ингибитор протонной помпы (Лосек) в дозе 80 мг болюсно, с последующим его введением по 80 мг в сутки, в течение 3 дней. С 4-х суток пациентка принимала препарат в пероральной форме в дозе 20 мг 2 раза в день (в течение 8 недель), а также гастропротектор (Де-нол) по 120 мг 2 раза в день в течение 4 недель. Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка была выписана из стационара на седьмые сутки в удовлетворительном состоянии. В процессе дальнейшего наблюдения — жалоб не предъявляла. При контрольной ЭГДС через 3 месяца: в месте ранее удаленного образования имелся линейный рубец и характерная послеоперационная деформация; были видны две оставшиеся металлические клипсы по краям рубца с грануляциями в их основании (Рис. 8).

Контрольный осмотр и эндоскопическое исследование запланированы на март 2013 г. (1 год после операции) и будут представлены на конференции.

Заключение:

Представленный клинический пример демонстрирует значение данных ЭУС в оценке принципиальной возможности удаления неэпителиальной опухоли тела желудка внутрипросветным доступом, а также возможность успешного малоинвазивного удаления ГИСО желудка с низким риском злокачественности через эндоскоп методом диссекции в подслизистом слое.

Список литературы:

1. Darnell A, Dalmau E, Pericay C, et al. Gastrointestinal stromal tumors. Abdom Imaging 2006,31 (4):387–399.

2. Chamadol N, Laopaiboon V, Promsorn J, Bhudhisawasd V, Pagkhem A, Pairojkul C: Gastrointestinal stromal tumor: computed tomographic features. J Med Assoc Thai 2009, 92 (9):1213–1219.

3. Levy AD, Remotti HE, Thompson WM, Sobin LH, Miettinen M: Gastrointestinal stromal tumors: radiologic features with pathologic correlation. Radiographics 2003, 23 (2):283–304, 456; quiz 532.

4. Testroote M, Hoornweg M, Rhemrev S: Rectal GIST presenting as a submucosal calculus. Dig Dis Sci 2007, 52 (4):1047–1049.

5. Yoshida H, Mamada Y, Taniai N, et al: Spurt bleeding from a calcificated gastrointestinal stromal tumor in the stomach. J Nippon Med Sch 2005, 72 (5):304–307.

6. Hyun-Soo Kim, Ji-Youn Sung, Won Seo Park and Youn Wha Kim. Gastrointestinal Stromal Tumors of the Stomach with Extensive Calcification: Report of Two Cases. Received for publication May 16, 2012; Accepted for publication June 26, 2012