что такое качественное образование

Современные требования к качеству образования

В последнее время в российском обществе на всех уровнях широко обсуждаются вопросы качества школьного образования и управления им. На первый взгляд, кажется, что все это искусственно, надуманно, ибо уже несколько десятков лет мы только тем и занимаемся, что боремся за качество образования, за его постоянное повышение.

Проблема качества образования вызывает жаркие споры, о ней выходит немало литературы, где разные авторы занимают разные позиции.

Качество начинается с представлений о нем, то есть с понятия «качество образования». Как показывает опыт, представления о качестве у участников образовательного процесса различны.

Одни сводят качество образования к качеству обучения. На вопрос: «Какое в школе качество образования?» отвечают: «Столько-то процентов».

Другие под качеством образования понимают качество обучения в разной интерпретации и всего воспитания.

Сегодня под качеством образования сегодня понимают осознанное овладение учеником основными составляющими человеческой культуры, социальным опытом, новейшими фундаментальными знаниями; способность использовать освоенное содержание образования для решения практических задач.

В своем выступлении Министр образования А.А. Фурсенко (журнал «Итоги», 5 декабря 2007 года, № 49) говорит (цитата):

Я, кстати, продолжаю считать, что хорошие результаты ЕГЭ говорят, как правило, о хорошем качестве образования.

Можно назвать десятка полтора критериев, в том числе и таких, как атмосфера в учебном заведении, то, как часто ученики после окончания школы или вуза встречаются и как отзываются об учителях, в какие вузы поступают и какие должности занимают.

Но вообще судить надо не по каким-то формальным индикаторам процесса, а по результатам.

Под качеством образования в Концепции региональной системы оценки качества образования Новосибирской области понимается степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

В чем заключаются современные подходы к качеству образования. Из изученных публикаций достаточно полно и обстоятельно, на мой взгляд, данная проблема освещена в работах доктора педагогических наук, профессора М.М.Поташника.

В чем же новизна постановки проблемы качества образования?

Хотя до сих пор большинство педагогов, говоря о качестве образования, на самом деле имеют в виду качество обучения. И сколько бы сил ни отдавали учителя достижению знаний, умений и навыков, простые ЗУНы, если можно так выразиться, не складываются в нормальный цивилизованный рынок, являющийся предпосылкой и фундаментом эффективной экономики, обеспечивающей высокое качество жизни населения.

Даже самые хорошие ЗУНы не рождают высокообразованных, интеллигентных, просвещенных, совестливых людей.

В стране нарушена шкала нравственных ценностей, а без них нет и не может быть ни порядочных людей, ни материальной культуры, ни нормальной экономики и потому не может быть нормального уровня жизни общества.

!Социализация должна стать предметом образовательных результатов и оцениваться как результат деятельности педагога и ученика.

Результаты академических знаний становятся все менее главными показателями качества образования; на смену им приходят такие важные показатели, как сформированность устойчивой мотивации познания, сформированность надпредметных и ключевых компетенций, общественно-полезный социальный опыт.

Пример. Выпускник, получив хорошие знания, свободно владеет новыми коммуникационными технологиями, умеет водить машину (даже если у него ее нет), может общаться с иностранцами на их языках, экономически грамотен, и знает, какой вид вклада ему выгоднее открыть в конкретном банке, какие ценные бумаги и когда выгоднее покупать, умеет написать исковое заявление в суд, не обращаясь к юристам и т.д.

Когда человек не обладает многими компетенциями возникает социальная инвалидность, человеку трудно жить.

Если у человека нет цели, то он становится средством для достижения целей других людей.

При современной трактовке качества образования определяется уровень воспитанности школьника, который либо проектируется и оценивается отдельно, либо входит в показатель «степень развитости личности». Это восстанавливает приоритет воспитания в образовании, что имеет принципиальное значение для развития общества.

В этой связи каждая конкретная школа, все те, кто участвует в оценке качества образования, исходя из анализа собственной педагогической, образовательной и управленческой деятельности, собственной эрудиции, уровня профессиональной компетентности должны определить совокупность параметров, показателей, характеристик, по которым будет определяться степень развитости личности конкретного ребенка. Причем, степень развитости определяется методом коллективной экспертной оценки (по типу психолого-педагогического консилиума), что позволит системно оценить реальные результаты образования.

При новом определении качества образования возникает новое, прогрессивное, пока еще не всеми работниками школ осознаваемое понимание того, что никакие (глубокие, прочные и т.д.) ЗУНы не могут быть целью современной школы, что это всего лишь одно из средств для достижения тех или иных целей и ценностей человека.

Но не нужно противопоставлять ценности и знания: человеку для образования личности нужно и то и другое.

Возникла возможность различения показателей качества образования на разных уровнях управления: школьном, муниципальном, региональном.

общество запрашивает человека человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение всей жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию решений.

Адамский Александр Изотович, представляющий институт проблем образовательной политики «Эврика», выделяет следующие новые требования к результатам образования и к образовательному процессу:

Важнейшим требованием является запрос на массовость креативных компетентностей, которые до сих пор рассматривались как элитарные, и на массовую готовность к переобучению.

Другим новым требованием является акцент на необходимость образования в течение всей жизни. Должна происходить индивидуализация образовательных траекторий: большую часть набора новых образовательных услуг формирует уже не педагог/государство по отношению к незрелому/пассивному обучаемому, а самостоятельный человек для себя самого.

Содержание образования необходимо ориентировать не только на освоение готовых специализированных знаний, но и на формирование креативных и социальных компетентностей, а также на формирование готовности к переобучению.

В системе непрерывного образования ключевым фактором результативности является самостоятельная работа учащегося, а, следовательно, их самостоятельный доступ к учебным ресурсам и технологиям самообразования.

Таким образом, построение современной системы управления качеством образования неразрывно связано с изменением существующего содержания образования и образовательных технологий. Место предметных знаний и предметной обученности должны занять ключевые компетенции. Усвоение школьных предметов перестает быть единственной и главной целью обучения.

Социализация должна стать предметом образовательных результатов и оцениваться как результат деятельности педагога и ученика.

Статья на тему «Качественное образование»

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Орлова Наталья Михайловна,

МАОУ СОШ №279, г.Гаджиево

Что такое качественное образование?

Что же такое качественное образование? На мой взгляд, качество образования не может быть выражено в цифрах. Сухая отчетность в процентном соотношении, графики и диаграммы, баллы за ЕГЭ, ОГЭ и ВПР в полной мере не могут говорить о качественном или некачественном образовании, исходя из тех простых соображений, что балл за ЕГЭ по русскому языку никаким образом не может отразить талант физика, химика или биолога. Также не стоит забывать, что образование не ограничивается одним только обучением, в это понятие также включается и воспитание.

Количество выпускников, поступивших в вузы, и отчетность по этому количеству также не могут нам сказать о качестве, так как поступление может зависеть и от финансовых факторов.

Я считаю, что, говоря о качественном образовании, мы должны представить себе портрет выпускника нашей школы. Каков он этот выпускник? Чего добился в жизни? Кем стал?

Альберт Эйнштейн говорил: «Образование есть то, что остаётся после того, когда забывается все, чему нас учили». Не могу не согласиться с этим великим ученым. Ведь н еобязательно помнить спустя время после окончания школы какие-то теоремы по геометрии, химические формулы или годы жизни писателей и поэтов. Собственно говоря, мало кто помнит такие вещи. А вот устроиться, социализироваться в обществе необходимо. И в этом, я считаю, должно помочь качественное образование, нацеленное на развитие определенных навыков, умений, компетентностей. Пожалуй, самыми важными показателями готовности выпускников к жизни являются готовность к труду, защите Родины, семейной жизни, разумному проведению досуга, продолжению образования, заботе о своем здоровье. А разве всё это можно измерить сухими цифрами?

В наше время под качеством образования следует понимать осознанное овладение учеником основными составляющими человеческой культуры, социальным опытом, новейшими фундаментальными знаниями; ну и, конечно, способность использовать освоенное содержание образования для решения каких бы то ни было практических задач.

Как нашим ученикам получить такое образование?

На мой взгляд, существуют определенные условия, при которых качественное образование становится возможным. Во-первых, соответствующая материально-техническая база школы. Согласитесь, весьма сложно объяснить азы программирования, не имея компьютеров. Во-вторых, правильное, продуманное планирование. Без планирования невозможен результат, а продуманное планирование деятельности предполагает хороший результат. В-третьих, я считаю, сам учитель должен стать таким условием. Роль педагога велика, важно отношение учителя к своей работе. Я считаю, невозможно качественное образование без добросовестного отношения учителя к своей деятельности. Педагог, глубоко знающий свой предмет, любящий своё дело, стремящийся к совершенству, обязательно приучит детей стремиться к знаниям, увлечет их своим предметом и наверняка станет образцом для подражания. Ведь, согласитесь, многие из нас пришли в свою профессию благодаря тем учителям, которые учили нас, которых мы взяли себе за образец, достичь совершенства которых мы стремимся по сей день.

Ну, и не стоит забывать о том, что образование – это процесс совместный: не только учитель в нем участвует, но и ученик, и его родители. Так вот, еще одним условием, я считаю, является такая тандемная работа, которая дает хороший результат.

Такой результат должен соответствовать не только требованиям, заявленным в ФГОСах, но и соответствующим жизненным условиям. Мы должны не просто выпустить ученика, написавшего итоговое сочинение и сдавшего все ЕГЭ на баллы, необходимые для получения аттестата зрелости, а, в первую очередь, сформировать личность.

На первый план выдвигается необходимость формирования у учащихся таких профессиональных и личностных качеств, которые позволяют в дальнейшем успешно адаптироваться, жить и работать в условиях реальной жизни. Среди них выделяются системное мышление, высокая образованность, экономическая, правовая, информационная культура, культура предпринимательства, умение осознавать себя и предъявлять другим, способность к осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, творческую активность и ответственность за выполняемую работу, мобильность, конструктивность, способность к сотрудничеству.

То есть качественное образование – это такое образование, которое должно подготовить учеников к реальной жизни за стенами школы.

Что такое качественное образование и как его получить

С системной точки зрения образование в обществе исполняет двойную функцию.

С одной стороны, оно предназначено для удовлетворения потребностей населения в образовании и воспитании. С другой стороны, система образования предназначена для удовлетворения потребностей общества в социализации молодых людей, в освоении людьми определенной системы ценностей.

В связи с этим все более актуальным становится вопрос о качестве получаемого образования и о выделении основных критериев его оценки.

В настоящее время под качеством образования понимается востребованность полученных знаний в конкретных условиях их применения для достижения конкретной цели и повышения качества жизни. Качество образования может быть определено целым рядом признаков:

— оно должно давать значительный потенциал для дальнейшей социальной мобильности;

— предоставлять условия для комфортного проживания;

— обеспечивать хорошее материальное оснащение для учебного процесса;

— обладать достаточным финансовым снабжением;

— иметь достойный преподавательский состав;

— соответствовать запросам потребителей; и т.д.

Для выявления достоинств и недостатков высшего образования автором было проведено социологическое исследование среди непосредственных потребителей услуг в сфере образования: студентов, аспирантов, абитуриентов и их родителей, а также работодателей, проживающих в городе Орле (исследование проводилось в ноябре 2006 года, объем выборки составил около 100 человек).

Прежде всего, следует отметить, что большая часть выпускников высшей школы не работает по полученной специальности (60% ответивших респондентов). Среди причин подавляющее большинство опрошенных (49%) указали невозможность трудоустройства в соответствии со специальностью, указанной в дипломе. Таким образом, в настоящее время проблема напрасных затрат на подготовку специалистов с высшим образованием стоит наиболее остро.

Интересен тот факт, что процент полезности знаний, полученных в ВУЗе, по мнению самих респондентов, достаточно низок, в среднем 30-40%. Наибольшей величины (до 60%) этот показатель достигает у людей с педагогическим образованием, и очень мал у респондентов имеющих финансово-экономическое и юридическое образование. Возможно, это связано с тенденцией массового переименования институтов в университеты, введением в этих институтах большого числа «модных» специальностей (в том числе как раз и экономических, юридических) и, вместе с тем, недостаточной продуманностью образовательных программ.

Если говорить о том, по каким предметам в знаниях ощущается недостаток, то надо подчеркнуть, что большинство опрошенных отмечают дефицит знаний по иностранным языкам (25%), по экономическим дисциплинам (13%) и по специальности (12%).

Говоря о качестве подготовки современных специалистов, нельзя оставить без внимания вопрос о том, какими знаниями должен обладать каждый выпускник ВУЗа, чтобы быть востребованным на рынке труда. Около 70 % опрошенных на первое место ставят профессиональные знания, далее отмечается умение работать на компьютере и оргтехнике (50 % респондентов), 48 % анкетированных отметили знание иностранных языков, хорошее владение письменной и устной речью (40%). Также немаловажным для трети респондентов представляется наличие психологической подготовки к смене профессии и сферы деятельности. Поэтому одной из основных задач высшей школы должно стать развитие личностно-профессионального потенциала специалистов.

Особое внимание в ВУЗах должно быть уделено подготовке действительно широко образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, способных к разностороннему, целостному видению и анализу проблем жизни общества, а значит, способных и к поиску новых решений насущных проблем.

Конечную цель действительно качественного образования можно представить в виде проектируемой модели специалиста. Главными составляющими этой модели являются профессиональные знания и умения, социально-психологические и духовно-творческие качества личности специалиста, определяющие его способности трудиться в условиях рыночных отношений, добиваться результатов, соответствующих требованиям общественного и научно-технического прогресса.

Помимо квалификационных требований, которые подробно разработаны в государственных стандартах, профессиональная сторона «хорошего» специалиста должна включать в себя следующие характеристики:

— самоорганизацию, которая предполагает анализ ситуации, постановку задачи, планирование возможных результатов и последствий собственных действий, самоконтроль и оценку эффективности своих решений;

— саморегуляцию, означающую умение свободно управлять собственной интеллектуальной деятельностью, способность фиксировать изменения в себе, понимание и использование механизмов культурной самокоррекции.

Реализация этих профессиональных характеристик модели специалиста во многом определяет содержание и организацию учебного процесса, обеспечивает постановку обучения и воспитания в направлении целостной человеческой культуры, взятой в единстве ее естественнонаучных и гуманитарных составляющих.

Должны быть изменены коренные подходы и идеалы системы образования. На смену «обучаемому» как более или менее пассивному объекту образовательного воздействия должен прийти «учащийся» как активный субъект, получающий образование.

Таким образом, в процессе учебы в вузе специалист должен приобрести способность:

— осуществлять системный анализ проблемной ситуации;

— выявлять из неопределенной проблемной ситуации задачу и корректно ее формулировать;

— видеть, точно оценивать противоречия и целенаправленно разрешать их, принимая нестандартные решения;

— генерировать оригинальные идеи и решения;

— искать и взвешивать многовариантные решения творческой задачи или проблемы;

— сознательно преодолевать собственную инерцию мышления;

— вести целенаправленный поиск необходимой научно-технической информации по проблеме и многое другое.

Здесь, конечно, огромную роль призвано сыграть привлечение студентов к научно-исследовательской работе, интерес к которой в последние годы неуклонно падает.

В современных условиях наряду с высоким профессионализмом важна ориентация и на общечеловеческие ценности. Поэтому в модель специалиста должен включаться коммуникативный элемент, способствующий развитию межкультурных связей. Это еще раз подчеркивает важность общегуманитарной подготовки специалистов в профессиональном образовании.

Наиболее сложной и труднопрогнозируемой характеристикой является личностная составляющая в модели специалиста. Следует иметь в виду, что социальные и психологические качества личности отражают ее мировоззренческие установки, ориентируют на выполнение определенной социальной функции (степень социальной зрелости, личная система ценностей, наличие деловых качеств, сформированность морально- нравственных устоев и др.)

Личностная составляющая модели специалиста лишь в незначительной степени обеспечивается самим учебным процессом, в большинстве же случаев она бывает обусловлена иными обстоятельствами, не связанными с вузовским образованием. Поэтому здесь, конечно, речь больше должна идти о таком факторе влияния, как воспитательная работа.

Формирование личности будущего специалиста происходит в процессе воздействия на нее социокультурной среды. Важнейшим ее фактором выступают традиционные нравственные ценности, носителем которых является Православие. Поэтому мы считаем, что Русская Православная церковь должна иметь более широкий доступ в ВУЗы и другие учебные заведения. Это позволит ей активнее влиять на воспитание молодежи.

Закономерен вопрос, где можно получить качественное образование. Сравнивая рейтинги самых престижных ВУЗов России можно отметить, что наибольшей популярностью среди абитуриентов по-прежнему пользуются МГТУ им. Баумана, МФТИ, МЭИ в Москве, Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики и Новосибирский государственный технический университет и многие другие ВУЗы России.

Исследование же, проведенное в городе Орле показало, что наиболее престижным ВУЗом города Орла, предоставляющим самое качественное образование, по мнению респондентов, является Академия Федеральной Службы Охраны. Среди невоенных ВУЗов наибольшим спросом пользуется Орловский государственный технический университет, который в том же рейтинге лучших ВУЗов России занимает 58 место и является единственным ВУЗом Орла, входящим в этот рейтинг. За ним следуют Орловский юридический институт, выпускающий в большинстве своем юристов и следователей и Орловский государственный университет, представляющий большее количество специальностей гуманитарного профиля. Наименьшим спросом пользуются в нашей области Аграрный университет, Институт искусства и культуры, а также Орловский коммерческий институт, который недавно перешел в подведомство Министерства Образования и был переименован в Орловский государственный институт экономики и торговли, но, не смотря на это, пока не завоевал устойчивых позиций.

Итак, выбирая для поступления тот или иной вуз, абитуриенты и их родители должны очень серьезно подойти к вопросу качества образования. Можно основываться на рейтинге, можно поговорить со студентами и выпускниками того или иного ВУЗа, можно продумать свои критерии оценки.

И.А Батранина, студентка 3 курса Орловского государственного технического университета

Качество образования: как его измерять?

Кулик Наталья

11 сентября 2020 • 16:43

Опасности, подстерегающие нацпроект «Образование»

Одна из главных целей национального проекта «Образование», намеченного на 2019–2024 гг. — вхождение Российской Федерации в ТОП-10 стран по качеству общего образования. Сегодня признанными лидер ами по результатам международных исследований считаются Финляндия, Канада, Германия, Сингапур — их опыт ставится в пример, их методики претендуют на звание эталонных.

Однако почему Россия вообще должна ориентироваться на зарубежные стандарты и сравнивать свой опыт с чужими методиками? Ответ на данный вопрос начнём с интересного факта. Лидирующая финская система, основы которой были заложены в 60–70-х годах прошлого века, по многим признакам перекочевала из традиционной российской системы образования. А сегодня уже мы подсматриваем у финнов.

Что пошло не так? Нужно обратить внимание на гонку за инновациями. Та же цифровизация бесспорно является вызовом времени, однако любые нововведения должны быть тщательно продуманы. Для примера возьмём намерение обеспечить каждого учащегося личным ноутбуком. Кажется очевидным, что в этом случае будет одна только польза и что цифровизация пойдёт гораздо эффективнее. Но учёные не согласны: на деле величина эффекта оказывается весьма скромной. В своём исследовании «Ручка сильнее клавиатуры» психологи Пэм А. Миллер и Дэниел Оппенхаймер и вовсе продемонстрировали, что учащиеся лучше запоминают услышанное, фиксируя это карандашом на бумаге, а не печатая на компьютере. Аналогичные исследования были проведены в Высшей школе экономики, и они тоже опровергли одну из главных идей цифровизации.

Что нужно для эффективного реформирования

Использовать критерии качества образования, подкреплённые фундаментальными исследованиями.

Придерживаться единой философии.

Разберём второй пункт. Нацпроект «Образование», как известно, включает 10 федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого». Все они имеют, несомненно, очень позитивный посыл, на них выделяются огромные бюджеты. Но есть риск, что федеральные проекты будут реализовываться бессистемно (грубо говоря «в разные стороны»), что ответственные люди приступят к воплощению идей без видения общей картины, что стандарты качества получатся современными, а методы их оценки — устаревшими. В результате отдельные образовательные организации и учителя окажутся под воздействием разнородных требований и не будут понимать, что же именно реформировать.

Выдающийся канадский исследователь образовательных систем и реформ в сфере образования Майкл Фуллан отмечает, что один из мощнейших факторов, блокирующих любое развитие — постоянная атака школ различными инновациями. Не успевает ещё прижиться одно новшество, как уже «спускается» другое. Это общемировая проблема, этим грешат многие страны в погоне за высокими показателями. В преуспевающих системах образования все действия согласованы и подчинены единому курсу, который понятен каждому участнику процесса от чиновника до ученика.

Что вообще такое «Качество образования»

Качественное образование — это образование, которое гарантирует успешность.

Звучит привлекательно, однако насколько это достижимо на практике? «Школа ничего не даёт», — заявляли наблюдатели на протяжении всего XX века. Действительно, эмпирические исследования показывали, что ученики приходят в школу с разными способностями и уходят из школы с соответствующими результатами, что итог обучения складывается в первую очередь из задатков ребёнка, а также из социального и культурного капитала родителей. Однако всё же находились исключения: отдельные образовательные организации и отдельные педагоги, которым удавалось получить высокие результаты в неблагополучных классах. Они доказывали на практике, что возможно подобрать методы, подходы, обеспечивающие ту самую успешность для каждого. Подобные методики мониторятся годами. На основе результатов трудоёмкой аналитической работы разрабатывается дидактика, система обучения. Отсюда появляются и критерии того самого «качественного образования». То есть, критерии должны не просто проектироваться, а браться из практики, из доказательной педагогики.

Что мы сейчас наблюдаем в России. Есть специальные программы для работы с одарёнными детьми. Также активно развивается инклюзия (впрочем, критерии оценки её качества пока весьма размыты). И именно эти подходы чаще всего обсуждаются общественностью. Но для создания среды с качественным образованием необходимо уделять внимание и основной массе учеников, и «сложным» детям. Важность этого уже подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов:

«Мы видим, что нужно делать акцент не только на работу с талантливыми детьми, что, безусловно, будет являться и является одним из приоритетов в работе Министерства просвещения, но и с детьми, которые испытывают трудности с обучением».

Сегодня в российской практике «талантливых» учеников помещают в отдельный класс, под попечительство проявившего себя учителя. «Неуспевающих» детей тоже сажают вместе, а с учителем — как повезёт. В результате первый класс имеет наилучшие показатели, их преподаватель получает поощрения, а другой класс так и остаётся неуспешным. Согласно современным международным стандартам — того же мониторинга PISA, например — так делать нельзя. Проблемы в обучении должны целенаправленно устраняться на всех этапах, а учителей следует поощрять, в первую очередь за достижения детей с не самыми примечательными «входными данными». В противном случае позитивного результата не будет, а последствия могут повлиять на несколько поколений вперёд. Например, в США порядка 30 % жителей испытывают страх перед математикой, в том числе и учителя. Многие американские преподаватели всячески обходят математические курсы из-за страха, сформированного ещё в детстве, такими же напуганными математикой учителями.

Особенности мониторинга PISA

Эксперты международной образовательной политики рекомендуют ориентироваться на мониторинг PISA. Что это такое? Это международная программа по оценке образовательных достижений учащихся в возрасте 15 лет. Тест проходит раз в 3 года и позволяет оценить те изменения, которые происходят в системах образования — а в тесте участвует более 70 стран. Мониторинг проверяет читательскую, математическую и естественнонаучную грамотность, при этом основной упор делается на умение применять знания в реальной жизни. Проект реализуется Организацией экономического сотрудничества и развития при участии Нидерландского национального института педагогических измерений, Австралийского совета педагогических исследований, Службы педагогического тестирования США и других авторитетных организаций. В России центром проведения теста является ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования».

Критерии оценивания PISA задают стандарты определения качества образования. Если не считать нового явления — цифровизации — в остальном тест основывается просто на здравом смысле. Если требования к образовательным достижениям отзеркалить на систему обучения, на дидактику, то получается следующая схема взаимосвязей, основанных на концепции «управления по результату».

Вроде бы, в этой схеме нет ничего нового. Особенность состоит в том, что все взаимосвязи должны действительно реализовываться, а образовательные науки должны анализировать и корректировать систему обучения в зависимости от данных, полученных на практике.

В 2018 году от России в тестировании приняли участие 10153 подростков из 43 регионов, и мы заняли в рейтингах PISA 30–33 места. Надо признать, что система PISA и её дидактика у нас пока мало изучены, хотя уже сейчас мы нацеливаемся на самые высокие места.

Фейки и реалии «Скандинавской системы»

На данный момент в тестах PISA лидируют азиатские страны. Почему же тогда в пример обычно ставят Финляндию, которая пусть и находится в ТОП-10, но всё же не в первой тройке?

Обратимся к данным, опубликованным Андреасом Шляйхером, экспертом «Федерального института оценки качества образования», автором книги «Образование мирового уровня. Как выстроить школьную систему XXI века?».

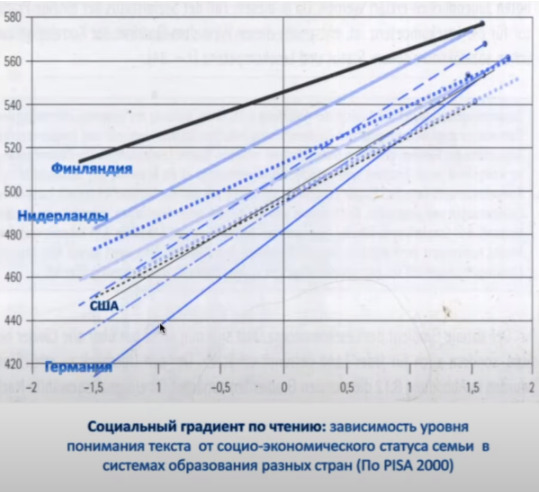

Финляндия лидирует по соотношению учебного времени в школе, учебного времени вне школы и баллов по исследованию естественнонаучных знаний на час общего учебного времени. То есть, Финляндия достигает своих высоких результатов, сохраняя психоэмоциональное здоровье учеников (и, к тому же, внушительные бюджетные средства). Соотношения у азиатских стран гораздо скромнее. Такие подходы как раз и призвана выявить и рекомендовать доказательная педагогика. Исследования также говорят о том, что в Финляндии школьные результаты в наименьшей степени зависят от внешних факторов — в отличие, например, от Германии или США, где социальное положение по-прежнему определяет многое.

Сегодня модно говорить о скандинавской модели образования, однако этот термин не совсем точный, поскольку страны Скандинавии развиваются разными путями, причём не всегда удачными. Например, Швеция сейчас активно внедряет новые методы, переходит к конструктивистской парадигме и, хотя остаётся в ТОП-е, после проведения реформ начала показывать ухудшение результатов.

Финляндия придерживается простоты, и в этом её ключевое преимущество. Каждый финский ученик с первого класса понимает национальные цели образования. Все стандарты в стране вполне предметные: слухи о том, что в Финляндии отменяются учебные предметы — это фейк. В выпускном аттестате ученика первого класса финской школы чётко прописаны следующие требования к социальному поведению:

соблюдает правила поведения,

высказывает желание помочь,

поддерживает порядок в классе,

соблюдает школьные правила.

Что касается учебных дисциплин, то от выпускника первого класса требуется читать целыми словами, писать под диктовку, писать сочинения, считать от 0 до 100 и решать устные примеры. Всё вполне прозрачно и даже знакомо. В «Экспертизе Климе» (одной из авторитетнейших экспертиз по стандартам образования) говорится, что стандарты будут способствовать улучшению школьной системы только в том случае, если они установят более ясные, более понятные ориентиры, чем большинство традиционных учебных планов и программ. Даже форма стандартов должна быть такой, чтобы её могли понять и принимали учителя и общественность.

В идеале высокое качество обучения нужно обеспечивать чуть ли не с рождения, начиная с семейного и ясельного образования. Но даже если организовать это не удаётся, задача школы: действительно постараться обеспечить достойное будущее каждому ученику. Как это сделать — продолжают выяснять мировые исследователи, в том числе и в России. Возможно, в скором времени ЕГЭ и другие наши системы оценивания перестроятся под формат PISA, чтобы добиваться высоких результатов не только за счёт увеличения нагрузки на ученика, но и благодаря применению зарекомендовавших себя международных методик.

Кулик Наталья

11 сентября 2020 • 16:43

Комментарии (6)

Род деятельности: Родитель

Регион проживания: Московская область, Россия

10.>Эксперты международной образовательной политики рекомендуют ориентироваться на мониторинг PISA.

— только ультралиберальные «инноваторы». PISA и наука несовместимы. Это, опять-таки, к вопросу о доказательной педагогике.

Род деятельности: Преподаватель в организации высшего образования

Регион проживания: Санкт-Петербург, Россия