что такое известные потери и неизвестные

Разработка мероприятий по предотвращению потерь (на примере торговой сети)

Рубрика: Экономика и управление

Статья просмотрена: 68730 раз

Библиографическое описание:

Кожевникова, Е. Ю. Разработка мероприятий по предотвращению потерь (на примере торговой сети) / Е. Ю. Кожевникова, М. Б. Ребезов, А. Е. Кожемякина, В. В. Нагибина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 5 (52). — С. 317-321. — URL: https://moluch.ru/archive/52/6819/ (дата обращения: 26.11.2021).

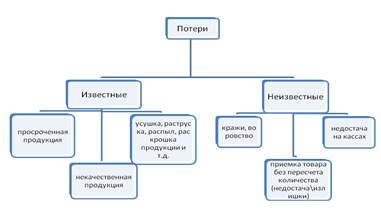

Одной из проблем торговых сетей, которая может стать главной для розничной торговли в ближайшие годы и даже десятилетия, является борьба с потерями. С увеличением доли магазинов самообслуживания, укрупнением торговых предприятий, ростом штата и усложнением организационной структуры торговых предприятий — проблема потерь вышла на первые места. По статистике западноевропейской торговли сумма потерь сопоставима с 50 % прибыли предприятий розничной торговли от осуществления торговой деятельности [1]. Потери по своей сути можно разделить на две очень большие группы: Известные и неизвестные (см. рис.1).

Рассмотрим подробно известные потери. Известные потери — это потери, вызванные частичной либо полной утратой количественных или качественных характеристик товара в натуральном выражении, которые можно проконтролировать в единицу времени. К известным потерям можно отнести — списания просроченной продукции, списания некачественной продукции, потери на усушку, раструску, распыл, раскрошку продукции и т. д. В соответствии с западноевропейской и американской статистикой выявленные (известные) потери составляют 41 % от общего объема потерь. В России есть нормы естественной убыли, на которые еще ориентируются в своей работе магазины. Но были они разработаны не просто давно, а совершенно в другой ситуации ведения бизнеса и являются лишь каким-то сторонним ориентиром, а не цифрами, отражающими реальное положение дел [1].

Как бороться с таким количеством потерь? В первую очередь необходимо проанализировать в каких товарных группах и в каком соотношении проявляется динамика по известным потерям. Далее выявить причины известных потерь и разработать план мероприятий по их предотвращению. Хорошо продуманная программа предотвращения потерь — это не просто план, обеспечивающий безопасность работы магазина, а часть повседневной деятельности [2].

Предотвращение потерь — это рычаг, который обеспечит выполнение целевых показателей и планов по выполнению главной цели — прибыли. Анализируя результаты инвентаризаций в магазинах одной из крупных торговых сетей Уральского федерального округа мы наблюдаем динамику по потерям за 2011 год в разрезе регионов (рис.2):

Рис. 2. Динамика потерь за 2011г УРФО в разрезе регионов.

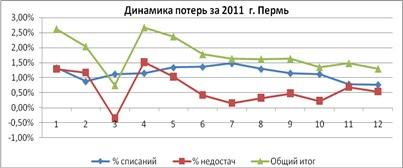

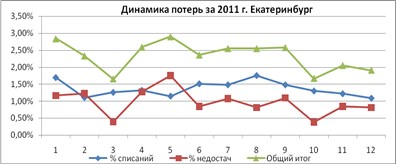

При региональном анализе потерь (известные и неизвестные), представленных на рисунках 3, 4, 5 мы видим, как меняются линии тренда в течение 2011 года:

Рис. 3. Динамика потерь за 2011 г. Пермь.

Рис. 4. Динамика потерь за 2011 г. Екатеринбург

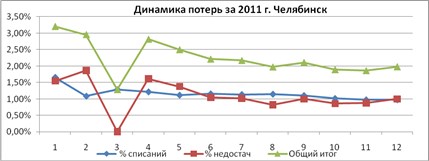

Рис. 5. Динамика потерь за 2011 г. Челябинск

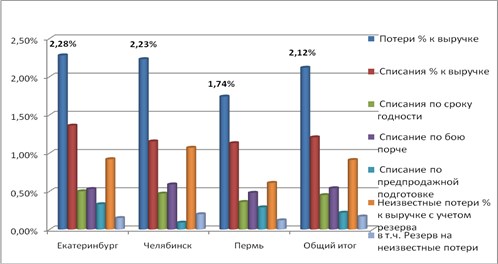

Так как речь идет об известных потерях, нас интересует именно линия тренда по списаниям. В течении года показатель по списаниям стремительно идет вниз. Основные причины известных потерь — списания по сроку годности, списания по бою, порче, списания по предпродажной подготовке (см. рис.6).

Рис. 6. Потери в разрезе причин за 2011 г.

Далее рассмотрим динамику товарообразующих групп в %, которая представлена в таблице 1.

Динамика потерь по товарным группам за 2011г в %

Что такое известные потери и неизвестные

В данной статье Алексей Стрельников, р уководитель внутреннего контроля компании «MODIS», рассказывает о двух видах потерь в ритейле – известных и неизвестных. К тому или иному виду потери относят по разным принципам. Известные возникают по вине установленного субъекта/подразделения компании, а также в результате различных технологических процессов: забраковки, истечения срока годности, усушки и др. Неизвестные – это потери, причины которых не удается идентифицировать сразу, и узнают о них только при проведении инвентаризации (ревизии магазина). Если с известными потерями компании ведут борьбу, разрабатывая новые и оптимизируя старые бизнес-процессы, то неизвестные вызывают множество вопросов и всегда являются проблемой для ритейла.

Борьба с неизвестными потерями, их сокращение и минимизация – одна из основных задач различных подразделений безопасности компаний. В этой статье я приведу примеры внутренних и внешних факторов образования неизвестных потерь и расскажу, какими способами мы боремся с каждым из них.

Мошенничество персонала с целью личного обогащения (внутренний фрод) – одна из основных причин возникновения неизвестных потерь. Сотрудники магазинов, вне зависимости от занимаемых должностей, стремятся найти способ дополнительного заработка.

Ниже представлены примеры того, как различные сотрудники магазинов совершают мошеннические действия с целью собственного обогащения.

Мошенничество на кассе

Основной категорией рисков, на мой взгляд, являются кассиры. Ежегодно в своей работе я сталкиваюсь с выявлением все новых способов мошенничества на кассе магазина.

Удаление позиций из чека

Покупатель приносит на кассу вещи. Кассир пробивает их в чек и озвучивает сумму. Пока покупатель отсчитывает деньги, кассир удаляет самый дорогой товар из чека.

Покупатель отдает озвученную сумму кассиру и забирает товар, но в учетной системе продажа этого товара не проведена,и в чеке его нет (большинство людей не проверяют, что пробито в чеке, после совершения покупки, чем и пользуются недобросовестные кассиры). В кассе образуется излишек денежных средств, который кассир изымает при очередном пересчете кассы.

В итоге покупатель ушел с товаром, кассир забрал заплаченные покупателем денежные средства за товар себе, а в инвентаризацию данный товар попадет в недостачу.

Другими способами борьбы с подобными мошенничествами могут быть:

Непробитый товар

К кассиру приходит знакомый и приносит на кассу товар. Кассир делает вид, что пробивает, но на самом деле из общего числа товара пробивает 1–2 единицы. Все остальное просто упаковывает в пакет и отдает «клиенту».

В итоге компания несет потери, так как весь непробитый товар попадет в недостачу.

К сожалению, с данным способом мошенничества бороться достаточно сложно. Самым эффективным способом является использование аналитических информационных систем ККО (контроля кассовых операций). Но без применения программных средств подобные факты также можно выявить при выборочной проверке чеков у покупателей на выходе, внимательности и бдительности персонала магазина и сотрудников охраны (службы контроля) и периодическом контроле кассовых операций с использованием средств видеонаблюдения.

«Объединенные» чеки со скидкой

Способ, при котором компания теряет не товар, а прибыль или несет репутационные риски. Допустим, компания запустила акционные каталоги товара. В каждом каталоге имеется штрихкод на скидку 20% при совершении покупки товара из каталога. Кассиры получили один из таких каталогов, положили на кассе и использовали штрихкод при пробитии «объединенных» чеков.

Как именно это работает: кассир пробивает товар покупателю, на экране появляется итоговая сумма, которая ему озвучивается. Покупатель отдает деньги (работает только при оплате наличными) и уходит, не дожидаясь чека. Кассир не завершает операцию и пробивает в этот чек покупку следующего клиента. Клиент опять же не дожидается чека (по различным причинам) и уходит. На покупки нескольких клиентов, заплативших полную стоимость за товар, кассир применяет скидку по каталогу и пробивает чек, таким образом в кассе образуется излишек денежных средств в размере скидки. При очередном пересчете кассы кассир изымает излишек.

В итоге компания недополучает прибыль с продажи товара, кассир обманывает покупателя, нанося урон репутации компании, а также присваивает денежные средства.

С данным видом мошенничества мы боремся, формируя выгрузки кассовых операций с применением скидки и соответствующие перечню критериев (определенное количество позиций товара в чеке, определенное время активности чека и др.).

Возвраты

Для проведения возврата, особенно в день приобретения товара, не нужно практически ничего. Например, у кассира остался чек, который покупатель забыл. Кассир оформляет возврат по данному чеку, без заполнения документов. Денежные средства из кассы кассир присваивает.

Товар, который фактически забрал покупатель, не проведен в системе как проданный и попадет в инвентаризацию в недостачу.

Один из способов борьбы с фиктивными возвратами – формирование нормативной базы, создание и контроль исполнения сотрудниками всех указанных требований, в том числе требование к кассирам оформлять каждый проведенный возврат, вне зависимости от того, как, кем и когда совершена покупка. От кассиров требуют всегда прикладывать чеки на возврат и указывать место, дату и время проведения возврата, а сотрудники службы безопасности, в свою очередь, должны контролировать данные операции.

Кроме того, мы практикуем сравнение товаров, попавших в недостачу по итогам инвентаризации магазина, с реестром товаров, подлежащих возврату в отчетном периоде. Этим способом можно выявить закономерности и, возможно, конкретные факты мошенничества на кассе.

Необходимость контроля на кассе

На кассу и кассовую дисциплину необходимо обращать пристальное внимание. Во всех компаниях, в которых я работал, касса является одним из основных источников потерь.

Эффективным инструментом борьбы с потерями на кассе магазина является внедрение систематического контроля за соблюдением кассовой дисциплины, формирование регламентов и инструкций, направленных на организацию каждого процесса (получение денежных средств, пробитие чека, выдача сдачи, проведение возврата, пересчет кассы, инкассация и др.).

Систематический контроль проводимых акций, пробитых чеков, возвратов и инкассаций позволяет держать персонал в тонусе и сократить риски возникновения мошеннических операций с денежными средствами.

Директоры, кладовщики, продавцы…

Помимо кассы, потери могут возникать и в других зонах ответственности магазина. Вот, например, выявленные в последнее время ситуации:

Проверенные методы борьбы с внутренним фродом

Управление и контроль за всеми процессами магазина – основной инструмент борьбы с фактором образования неизвестных потерь, связанных с внутренним фродом.

Высококвалифицированный руководящий состав магазина совокупно с разработанной нормативно-правовой базой, а также качественной информационно-аналитической работой подразделений контроля – самый эффективный метод борьбы с потерями, возникающими по вине персонала магазина.

Осведомленность коллектива магазинов о постоянном контроле всех бизнес-процессов и периодическое представление выявленных фактов мошенничества с доведением дел в отношении сотрудников компании до уголовной ответственности являются сдерживающими факторами, минимизирующими риски образования внутреннего фрода.

Ущерб по вине «посетителей» магазинов

По различным оценкам, кражи товаров посетителями составляют от 20 до 60% потерь ритейла. В последние годы фактор внешнего воровства резко возрос и принимает все более организованный характер.

Есть категория людей, которые занимаются кражами ради интереса (адреналин, самоутверждение), а есть те, кто зарабатывает на этом.

Шоплифтеры

По моему мнению, данные статьи являются пропагандистскими, с призывом к обществу совершать кражи, потому что персонажи данных статей совершенно безнаказанно практикуют кражи на протяжении длительно времени и с гордостью повествуют об этом миллионам читателей. Они рассказывают о том, сколько денег они экономят, воруя необходимые им товары, какие потрясающие ощущения они испытывают при этом.

Почему же журналы не ведут пропаганду соблюдения закона? Не дополняют эти статьи статистикой осужденных за кражи? Статистикой жизней, испорченных ворами собственным детям, которые не получат возможность работы в госорганах и на государственной службе при наличии осужденных родителей.

Движение шоплифтеров с каждым годом принимает все больший размах. К нему подключаются все, от школьников-подростков до взрослых образованных и состоявшихся в жизни людей.

Шоплифтеры – огромная проблема современности, и с ними необходимо бороться на государственном уровне, но на текущий момент это делают только службы безопасности российских ритейлеров.

Организованная преступность

В ходе моей работы в различных торговых центрах нашей страны были установлены организованные группы граждан, занимающихся кражами товара из магазинов с целью их дальнейшей реализации.

Для большого числа жителей нашей страны, не являющихся ее гражданами, кражи – способ заработка.

С каждым днем придумывается и воплощается все больше способов совершения краж из магазинов, начиная от снятия датчиков магнитами до «фольгированных» детских колясок.

Например, недавно мы задержали группу девушек, которые пришли в магазин с детской коляской. Одна из них встала с коляской в отделе с детским бельем, а ее сообщницы приносили ей различные товары. Они набили коляску до отказа, и направились к выходу.

Другой случай: мама с сыном пришли в магазин, взяли некое количество товара и направились в примерочную. Пока сын примерял товар, мама носила ему все больше и больше новых вещей, пытаясь запутать сотрудника, осуществляющего пересчет вносимого товара. Сын, пользуясь занятостью персонала, магнитом снимал защиту с товара и несколько единиц товара надел под собственную одежду.

На выходе из примерочных они отдали все вещи продавцу и направились на выход, где были задержаны сотрудниками охраны и переданы представителям правоохранительных органов.

Привлечение персонала к кражам

Несмотря на массовость магазинных краж, максимальный ущерб наносят организованные группы, в состав которых входят сотрудники магазинов.

Выходцы из южных республик, а также граждане дружественных стран, занимающиеся кражами в магазинах, часто прибегают к подкупу и запугиванию сотрудников магазинов, в том числе служб контроля.

Так, например, в Москве и Санкт-Петербурге за возможность выноса одной сумки товара из магазина одежды охранникам предлагают до 5 тыс. рублей. В случае если охранник или сотрудник службы контроля отказывается, его начинают запугивать, угрожать расправой. В редких случаях угрозы переходят в реальное применение физической силы и нанесение тяжких телесных повреждений.

А представьте, каково сотрудникам магазинов, в которых нет постоянной охраны, в которых работают молодые и хрупкие девушки? Каково им, когда в магазин приходят несколько крупных мужчин и угрозами заставляют персонал магазина не препятствовать совершению кражи?

Недоработки в законодательстве

Помимо массовой пропаганды шоплифтинга и распространения информации о способах заработка на магазинных кражах, еще и законодательство становится все более мягким в этом направлении.

С 2017 г. сумма ущерба, при причинении которого наступает уголовная ответственность, составляет 2500 рублей. В случае с торговыми сетями это должна быть сумма закупочной стоимости товара.

Все воры, которые еще не организовали ОПГ и промышляют кражами в малых масштабах, учитывают стоимость и берут только товар, стоимость которого ниже 2500 рублей.

Таким образом, все задержанные воры, переданные в правоохранительные органы, возвращаются в магазин в течение нескольких часов, с улыбкой и ехидными высказываниями в адрес персонала, так как максимальное наказание для них – административный протокол и штраф от 1 тыс. рублей.

Я понимаю, что повышение суммы ущерба для привлечения к уголовной ответственности обусловлено объемом затрат на привлечение к ответственности и содержание преступников, но при этом возникает вопрос: почему не увеличены суммы административных штрафов? Если бы все воры, к которым относятся и «шоплифтеры», знали о том, что в случае поимки они заплатят штраф не 1 тыс., а 50 тыс., 100 или 500 тыс. рублей, возможно, их осознание происходящего изменится в сторону соблюдения закона.

По опыту, единственным действенным способом борьбы с подобного рода потерями является акцентирование внимания персонала магазина на подозрительных посетителях и принятие мер для предотвращения краж.

Не нужно создавать ситуации, в которых вор сможет совершить кражу. Нужно создавать обстановку, в которой совершить кражу будет максимально сложно.

Слаженная работа – ключ к решению проблемы

В своей работе я всячески стараюсь научить сотрудников магазинов взаимодействию, выявлению подозрительных лиц и фактов возможного совершения краж посетителями. С этой целью мы создаем инструкции, регламенты, обучающие видеоматериалы, шуточные электронные квесты, направленные на обучение сотрудников способам выявления и предотвращения краж, взаимодействию между сотрудниками магазинов.

Отлаженное сотрудничество между продавцами, административным составом и службами контроля (ЧОП, собственная служба охраны, детективы и другие возможные сотрудники СБ) – один из наиболее эффективных инструментов предотвращения краж посетителями.

Наиболее сложной проблемой в данном направлении стало устойчивое мнение персонала магазинов о том, что предотвращение кражи – задача «охраны».

Сломать стереотипы, донести суть того, что эффект возможен только при совместной работе, что один охранник не может предупредить кражи в магазине без помощи всего персонала, что для предотвращения потерь нужна совместная, слаженная работа всего коллектива – главная задача руководителей подразделений безопасности ритейла.

Главные шаги к снижению потерь

Какие инструменты способны привести к достижению высоких показателей по снижению потерь?

Минимизация возможностей внутреннего фрода:

Минимизация возможностей краж посетителями:

Эти мероприятия как часть работы по предотвращению и минимизации ущерба в ритейле при постоянной реализации в магазинах позволяют в значительной степени сократить потери.

С потерями не нужно бороться! Ими надо управлять

Эксперты ГК «Император» и руководители СБ крупных сетей обсудили в прямом эфире New Retail Live. Мы решили зафиксировать самые интересные и важные моменты беседы.

Эксперты в сфере безопасности отмечают, что сегодня проблемы потерь ритейл стал обсуждать более открыто. Это объясняется тем, что уровень потерь и уровень прибыли уже не так разнятся, как раньше, а зачастую даже сопоставимы. Цифры зависят от формата магазина: для гипермаркета нормой можно считать общие потери меньше 1%, если это средний формат магазина – потери могут доходить до 2%. В среднем показатели разнятся от 0,2 до 10%.

Однако, чтобы понять истинную ситуацию в компании, нужно смотреть не на размер потерь, а на его соотношение с прибылью. Если сеть молодая и быстро растущая, высокие потери допустимы –это не страшно. Когда норма прибыли 10%, то 3% потерь – вполне приемлемый показатель. Но сегодня у гигантов ритейла прибыль порядка 3%, а общие потери приблизились к 2,5%. И это уже угрожающие цифры.

Откуда берутся потери?

Потери всегда связаны либо с деньгами, либо с товарами, либо с людьми – сотрудниками и покупателями. Большинство специалистов по безопасности сходится во мнении, что 70% потерь формирует именно персонал. Часто в росте убытков замешана администрация магазина – и это самый сложный случай. Если руководство «в доле», то потери могу скакануть за год и до 5-6%.

Рост потерь также можно объяснить внедрением новых инструментов продаж (например, кассы и весы самообслуживания) и повышения клиенториентированности, что неизбежно влечет за собой новые схемы махинаций. Желание увеличить товарооборот, привлечь покупателя всегда приводят к росту потерь, особенно на старте проекта.

Обычно крупные сети достаточно хорошо знают все рисковые зоны своих магазинов. Для тех, кто до сих пор ломает голову, куда утекает прибыль, наиболее целесообразно нанять стороннюю компанию, которая проведет аудит безопасности. Желательно, чтобы это было не охранное предприятие, которое уже оказывает услуги, а независимый подрядчик.

Второй шаг – нанять в штат специалиста по борьбе с потерями или же обратиться к охранному предприятию, которое может предоставить данные услуги на аутсорсинг. Раньше таких компаний было очень мало, сегодня их число выросло, поэтому есть из чего выбрать.

Современные решения для управления потерями

Потери всегда связаны с нарушениями, воровством, бесконтрольностью. И современные технологии позволяют не просто бороться с шоплифтерами, но и управлять рисками.

Сегодня максимально эффективными считаются анализ кассовых операций, удаленный видеомониторинг, применение электронных чек-листов для фиксации нарушений и другие решения. Помимо них используются, как и раньше, противокражные системы, видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом и т. д.

Важно отметить, что новые технологии позволяют обеспечить контроль даже маленьким магазинам, у которых нет возможности нанять свою службу безопасности или специалиста по предотвращению потерь. Например, удаленный видеомонитринг позволяет отслеживать внешние кражи или нарушения внутренних регламентов сотрудниками: оператор фиксирует все отклонения в облаке, фотографирует и описывает. Представитель заказчика имеет доступ к облаку, он мгновенно видит сообщение оператора и принимает решение по устранению нарушения.

Охранник в магазине также может выполнять функции внутреннего контролера бизнес-процессов, наиболее сильно влияющих на потери. Ему достаточно сделать обход ключевых точек и зафиксировать в электронном чек-листе приложения CheckOffice на смартфоне все нарушения. Отчет создается автоматически и моментально попадает к руководству, не надо ничего самостоятельно сводить. Таким образом сеть получает накопленную систематизированную статистику в разрезе конкретных рисковых зон, всего магазина или даже региона. Что немаловажно, данное решение довольно экономично и доступно даже для небольшого бизнеса.

Тренд на управление потерями

На рынке безопасности регулярно появляются новые инструменты. Сегодня подрядчик, который не может предоставить комплекс решений по управлению потерями, не отвечает потребностям ритейла.

Та же самая ситуация происходит и с директорами по безопасности: те, кто привык действовать традиционно, просто расставляя охранников по магазину для борьбы с ворами, и боится посмотреть на проблему потерь шире, пробовать новые решения, остается за бортом. Ведь вокруг масса охранных предприятий, предоставляющих услуги профессионалов на аутсорсинг. Есть даже мнение среди экспертов в сфере безопасности, что в дальнейшем лучшие специалисты уйдут из сетей к подрядчикам – охранным предприятиям, которые используют в работе передовые технологии.

От руководителя службы безопасности требуется выбор верной стратегии управления потерями. Однако правильные решения можно принимать только на основании аналитики и собранной статистики, которая позволяет выявлять причины потерь и определить методы борьбы с ними. Причем для оценки эффективности систем безопасности нужно использовать не только показатели неизвестных потерь, но и оценивать известные потери, а для этого необходимо налаживать коммуникацию с другими департаментами: IT, продажниками, логистикой и т. д. Сегодня безопасность – это совместная работа и анализ данных, это коллаборация специалистов и профессионалов.

Только владея всей информацией, руководство сети может сделать правильный выбор, наметить стратегию управления потерями, грамотно использовать новые технологии и выстраивать безопасные магазины будущего.