что такое исследовательская компетентность

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА И ПУТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Прекрасная-Загребельная Виктория Юрьевна

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА И ПУТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

В статье рассматриваются вопросы содержания исследовательских компетенций, которые при системном подходе формируют исследовательскую компетентность выпускника современной школы.

Ключевые слова : компетентность, компетенция, исследовательская компетентность, исследовательская компетентность школьника.

Современное общество и система образования требуют сегодня новых подходов к подготовке выпускника школы, который должен быть разносторонне развитым, способным самостоятельно решать многие задачи, инициировать идеи и предлагать проекты. В связи с этим актуальной и перспективной проблемой «новой школы» является обучение учащихся способам добывания и переработки информации путем самостоятельной исследовательской практики в рамках компетентностного подхода. Решение данной задачи возможно лишь при условии целенаправленного развития исследовательской компетентности школьников.

Обратимся к терминологии. Под компетенцией мы рассматриваем набор требований, а под компетентностью – опыт успешного осуществления деятельности по выполнению определенной компетенции. Компетентность – это качество человека, завершившего образование определенной ступени, выражающееся в готовности (способности) на его основе к успешной (продуктивной, эффективной) деятельности с учетом ее социальной значимости и социальных рисков, которые могут быть с ней связаны [1].

Исследовательская компетентность формируется в течение определенного времени, поэтапно, комплексно. Это целенаправленный, кропотливый процесс, в котором должны быть сосредоточены усилия самих учащихся, педагогов, администрации, родителей. Исследовательская компетентность школьника – это способность и готовность учащегося самостоятельно осваивать и получать новые знания, выдвигать идеи, гипотезы в результате выделения проблемы, работы с различными источниками знаний, исследования темы, проведения наблюдения (опыта, эксперимента и т.д.), предложение путей решения проблемы и поиска наиболее рациональных вариантов решения вопросов, проектов.

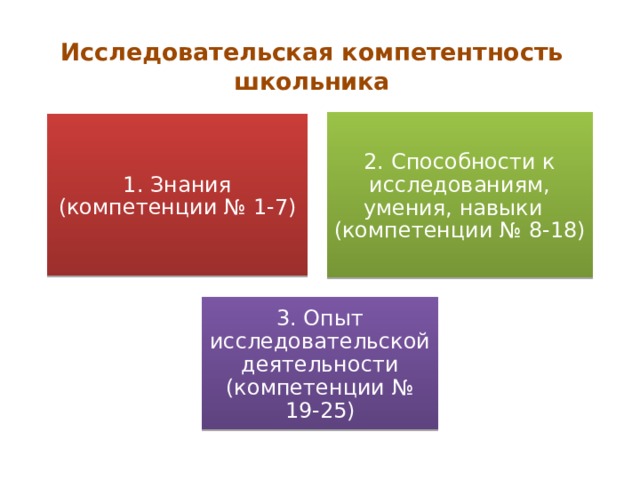

Исследовательские компетенции школьника могут формироваться различными способами в ходе исследовательской деятельности. В своей работе использую классификацию исследовательских компетенций Воробьевой А.В., она предлагает исследовательскую компетентность школьника разделить на три составляющих: 1) знания; 2) способности к исследованиям, умения и навыки; 3) опыт исследовательской деятельности [3]. Каждая из этих групп содержит определенные компетенции:

основ наук (терминология, основные законы);

основных терминов исследования (объект, предмет исследования, цель, задачи, актуальность, гипотеза, методы, прктическое значение работы и т. д.);

основных направлений исследований современной науки (на школьном уровне);

этапов исследовательской деятельности;

видов представления исследовательской деятельности;

критериев оценки исследования;

этики молодого (юного) ученого.

Способности к исследованиям, умения и навыки, опыт исследовательской деятельности:

определить объект и предмет исследования;

сформулировать тему исследования;

сформулировать цели и задачи исследования;

составить план проведения исследования;

подобрать источники информации для темы;

предлагать идеи, пути решения проблем, вариантов проектов;

предполагать причины явлений и процессов;

анализировать, сравнивать, делать обобщения и выводы;

соотнести достигнутое с ранее поставленными целями и задачами.

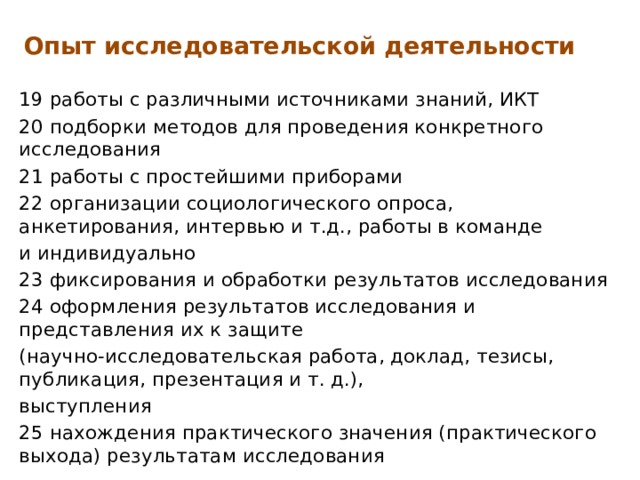

Опыт (усилия, стереотипы поведения):

работы с различными источниками знаний, ИКТ;

подборки методов для проведения конкретного исследования;

работы с простейшими приборами;

организации социологического опроса, анкетирования, интервью и т. д., работы в команде и индивидуально;

фиксирования и обработки результатов исследования;

оформления результатов исследования и представления их к защите (научно-исследовательская работа, доклад, тезисы, публикация, презентация), выступления;

нахождения практического значения (практического выхода) результатам исследования [3].

Таким образом, традиционные ценности образования – фундаментальность и академизм, уходят на второй план, а наиболее приоритетными становятся способности самостоятельно, активно и инициативно искать средства решения новых задач, встающих перед человеком.

Всему этому может научить школьника исследовательская и проектная деятельность в урочное и внеурочное время.

При организации научно-исследовательской деятельности необходимо следовать следующему правилу – никакого принуждения и насилия над личностью ребёнка. Главный критерий – личный интерес и личная увлечённость. Учитель, он же руководитель, выступает как организатор исследовательской деятельности школьника. Основная его задача заключается в том, чтобы развить исследовательские способности учащихся. Необходимо предоставить ребенку возможности практического применения знаний, умений и навыков в период становления личности. Важным фактором является и то, что происходит сближение между педагогом и обучающимися. Работа над исследовательскими проектами делает мышление учащихся раскрепощенным, свободным, творческим, а самого обучающегося ставит соучастником воспитательного процесса. Исследовательская деятельность сама по себе является мощным развивающим инструментом.

Как же увлечь школьников исследовательской деятельностью? Каждому ребенку от природы дарована склонность к познанию и исследованию. Правильно поставленное обучение должно совершенствовать эту склонность, способствовать развитию соответствующих умений и навыков. Ведь одного желания недостаточно для решения исследовательских задач. Исследовательская деятельность должна выступать не как самоцель, а как средство воспитания, развития и образования.

Организация исследовательской деятельности рассматривается сегодня как мощная инновационная образовательная технология. Она служит средством комплексного решения задач воспитания, образования и развития. Сегодня необходимо предоставить каждому обучающемуся сферу деятельности, необходимую для реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации и творческому самовыражению.

Савчик Е. А. Теоретические основы построения модели формирования исследовательской компетентности старших школьников // Вестник ЧГПУ. 2012. №2.

Хуторской A. B. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентирванной парадигмы образования // Народное образование. 2003. № 2. С. 58-64.

Исследовательские компетенциии

Просмотр содержимого документа

«Исследовательские компетенциии»

Исследовательские компетенции школьников

Цыренова Ирина Павловна, ст. преп. КГД

Понятие «компетентность» шире понятий «знания, умения и навыки», оно включает их в себя.

Компетенции относятся к деятельности, компетентность характеризует субъекта деятельности.

характеристика личности, определяющая

ее способности решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, в различных сферах деятельности на основе использования знаний, учебного и жизненного опыта и в соответствии с усвоенной программой ценностей.

И. А. Зимняя : «переориентация результатов образования с понятий «подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность», на понятия «компетенция», «компетентность» обучающегося.

Компетентность можно рассматривать как опыт различной деятельности, результатом которой становятся умения, способности, личностные ориентации.

навыков и опыта в проведении исследования, получении определенного нового знания, нового интеллектуального

продукта, создания нового проекта, нового решения проблемы;

школьника – это способность и готовность

учащегося самостоятельно осваивать и получать новые знания, выдвигать идеи, гипотезы в результате выделения проблемы,

работы с различными источниками знаний,

исследования темы, проведения наблюдения (опыта, эксперимента и т.д.), предложение путей решения проблемы и поиска

наиболее рациональных вариантов решения

школьника могут формироваться различными способами в ходе исследовательской деятельности. Одним из наиболее эффективных способов является работа в рамках школьного научного общества (научного ученического общества).

Школьное научное общество – это

общественное, добровольное объединение

учащихся, учителей, педагогов дополнительного образования, привлекаемых к работе специалистов (ученых, сотрудников вузов, НИИ и т. д.) в целях организации научного творчества учащихся, исследовательской и проектной деятельности.

Задачами НУО является развитие познавательных интересов и способностей школьников, пропаганда научной и творческой деятельности, знакомство с научной терминологией, методикой ведения исследований, правилами работы с научной литературой, другими источниками информации, приборами и оборудованием, обучение методике оформления, представления и защиты результатов исследования, способствование самообразованию и профессиональному самоопределению школьников. Таким образом, школьное научное общество помогает сформировать общую исследовательскую

компетентность учащихся, как часть ключевых, универсальных компетенций образованного молодого человека.

Исследовательская компетентность школьника

2. Способности к исследованиям, умения, навыки (компетенции № 8-18)

1. Знания (компетенции № 1-7)

3. Опыт исследовательской деятельности (компетенции № 19-25)

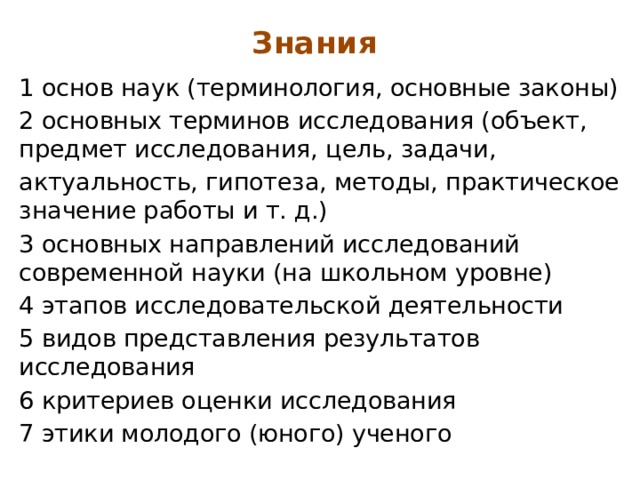

1 основ наук (терминология, основные законы)

2 основных терминов исследования (объект, предмет исследования, цель, задачи,

актуальность, гипотеза, методы, практическое значение работы и т. д.)

3 основных направлений исследований современной науки (на школьном уровне)

4 этапов исследовательской деятельности

5 видов представления результатов исследования

6 критериев оценки исследования

7 этики молодого (юного) ученого

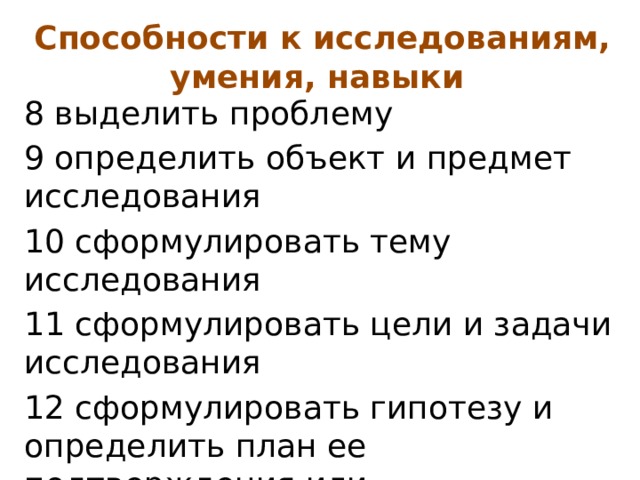

Способности к исследованиям, умения, навыки

8 выделить проблему

9 определить объект и предмет исследования

10 сформулировать тему исследования

11 сформулировать цели и задачи исследования

12 сформулировать гипотезу и определить план ее подтверждения или опровержения

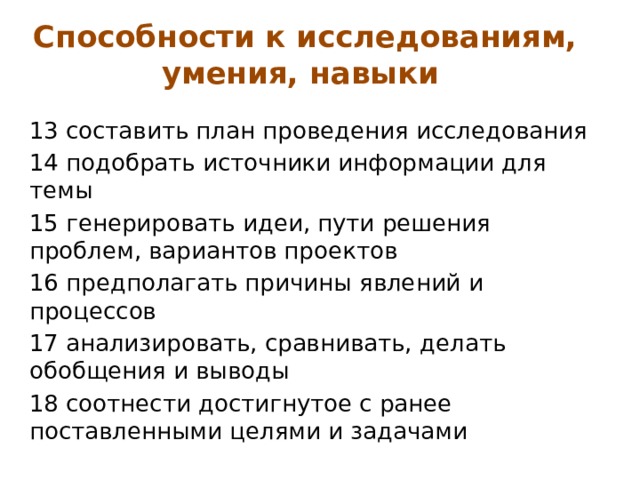

Способности к исследованиям, умения, навыки

13 составить план проведения исследования

14 подобрать источники информации для темы

15 генерировать идеи, пути решения проблем, вариантов проектов

16 предполагать причины явлений и процессов

17 анализировать, сравнивать, делать обобщения и выводы

18 соотнести достигнутое с ранее поставленными целями и задачами

Опыт исследовательской деятельности

19 работы с различными источниками знаний, ИКТ

20 подборки методов для проведения конкретного исследования

21 работы с простейшими приборами

22 организации социологического опроса, анкетирования, интервью и т.д., работы в команде

23 фиксирования и обработки результатов исследования

24 оформления результатов исследования и представления их к защите

(научно-исследовательская работа, доклад, тезисы, публикация, презентация и т. д.),

25 нахождения практического значения (практического выхода) результатам исследования

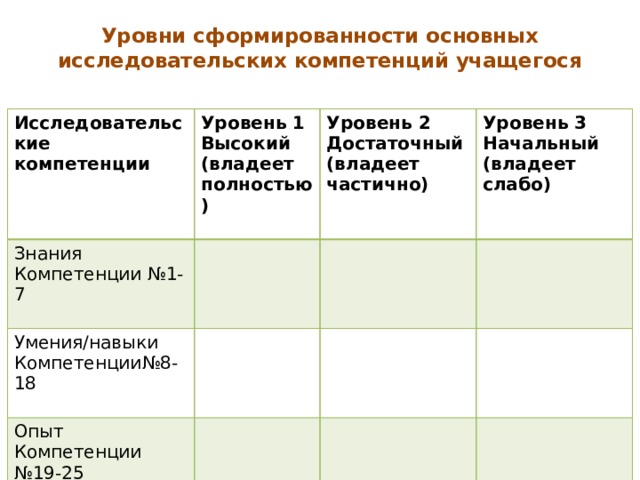

Уровни сформированности основных исследовательских компетенций учащегося

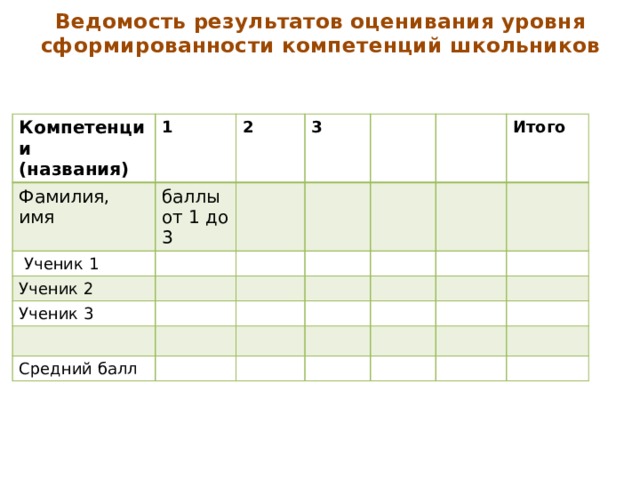

Ведомость результатов оценивания уровня сформированности компетенций школьников

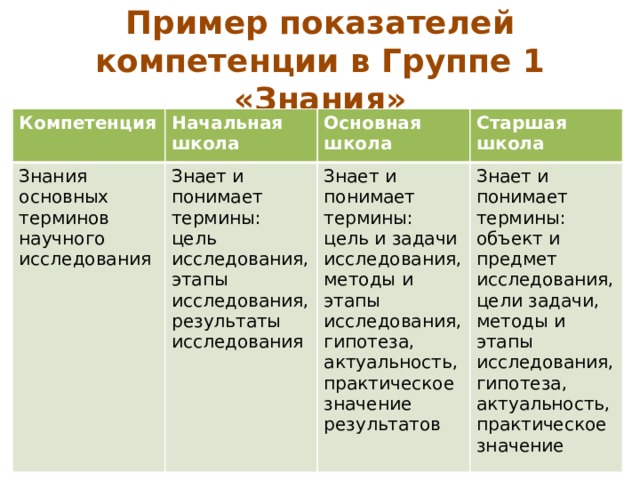

Пример показателей компетенции в Группе 1 «Знания»

цель исследования, этапы

цель и задачи исследования, методы и этапы

объект и предмет исследования, цели задачи, методы и этапы исследования,

актуальность, практическое значение результатов

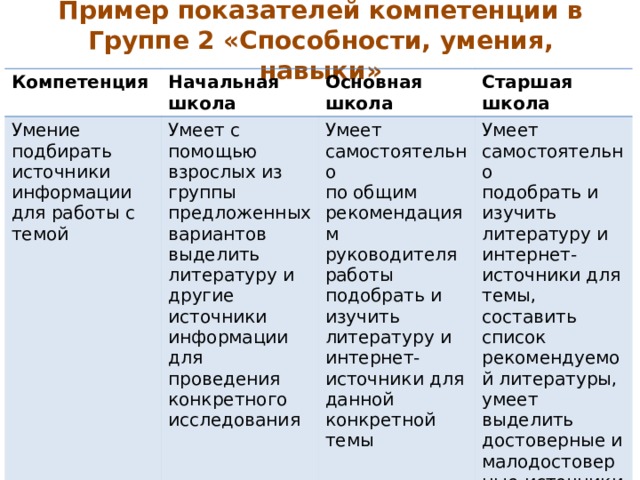

Пример показателей компетенции в Группе 2 «Способности, умения, навыки»

Умеет с помощью взрослых из группы предложенных вариантов выделить

литературу и другие

для работы с темой

по общим рекомендациям

подобрать и изучить

для проведения конкретного исследования

подобрать и изучить

литературу и интернет-источники для темы, составить список

литературу и интернет-источники для данной

рекомендуемой литературы, умеет выделить

достоверные и малодостоверные источники

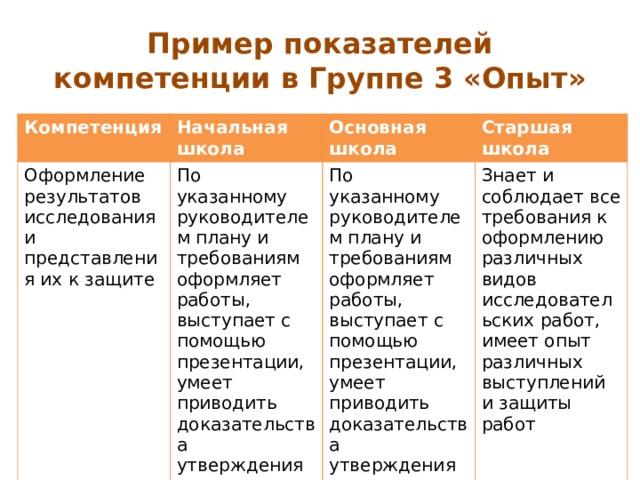

Пример показателей компетенции в Группе 3 «Опыт»

По указанному руководителем плану и требованиям оформляет работы,

выступает с помощью

По указанному руководителем плану и требованиям оформляет работы,

и представления их к защите

Знает и соблюдает все

выступает с помощью

требования к оформлению

имеет опыт различных

выступлений и защиты

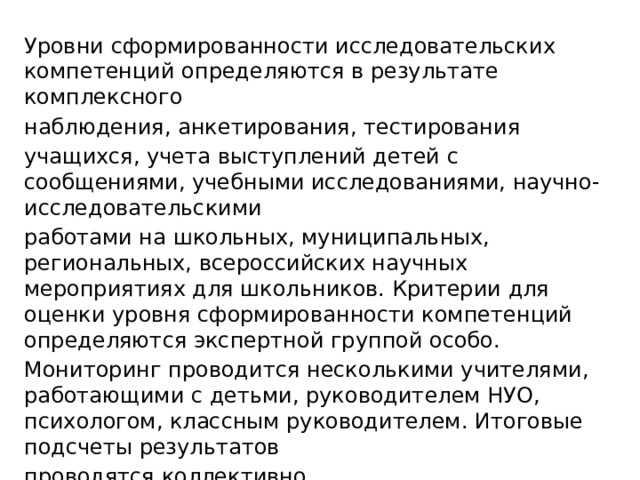

Уровни сформированности исследовательских компетенций определяются в результате комплексного

наблюдения, анкетирования, тестирования

учащихся, учета выступлений детей с сообщениями, учебными исследованиями, научно-исследовательскими

работами на школьных, муниципальных, региональных, всероссийских научных мероприятиях для школьников. Критерии для оценки уровня сформированности компетенций определяются экспертной группой особо.

Мониторинг проводится несколькими учителями, работающими с детьми, руководителем НУО, психологом, классным руководителем. Итоговые подсчеты результатов

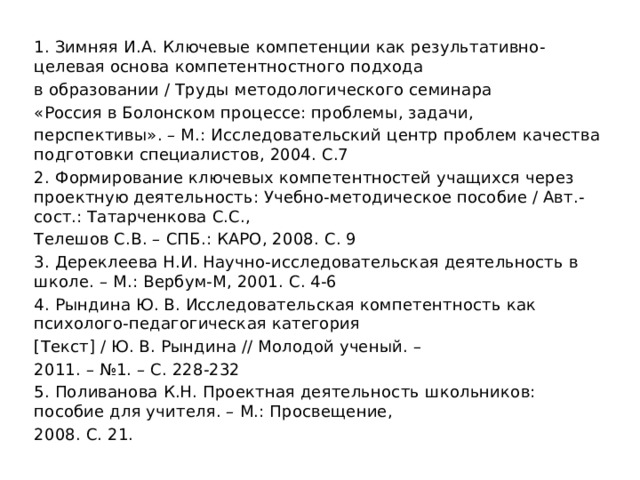

1. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентностного подхода

в образовании / Труды методологического семинара

«Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи,

перспективы». – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. С.7

2. Формирование ключевых компетентностей учащихся через проектную деятельность: Учебно-методическое пособие / Авт.-сост.: Татарченкова С.С.,

Телешов С.В. – СПБ.: КАРО, 2008. С. 9

3. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская деятельность в школе. – М.: Вербум-М, 2001. С. 4-6

4. Рындина Ю. В. Исследовательская компетентность как психолого-педагогическая категория

[Текст] / Ю. В. Рындина // Молодой ученый. –

5. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: Просвещение,

Выделяется три уровня исследовательской компетенции старшеклассников: подражательный, подражательно-преобразующий и преобразующий.

Первый уровень еще называют «низким», т. к. ребенок нейтрально относится к исследовательской деятельности, включается в нее для получения внешней положительной оценки. Ученик принимает цели, поставленные педагогом, выполняет действия по образцу и инструкции преподавателя.

Второй уровень получил название «средний», т. к. при нем у ребенка сформировано положительное отношение к исследовательской деятельности, присутствует ориентация на взаимодействие и коммуникативные возможности. Самоконтроль учащегося проявляется не на всех этапах исследовательской деятельности, взаимодействие с учителем осуществляется в виде консультаций на большинстве этапов работы.

Третий уровень сравнивают с «высоким», когда в ребенке развито личностно-положительное отношение к исследовательской деятельности, подкрепленное ориентацией на активное приобретение дополнительных знаний. Ученик сам ставит цели и задачи с учетом специфики деятельности и их последующей реализации на основе самоконтроля. Ребенку присуще наличие нестандартных способов действий, адекватных познавательной ситуации. Консультирование на начальном и завершающем этапах работы переходит в самообразовательную деятельность.

При организации такой деятельности, перед учениками ставятся творческие, исследовательские задачи. Исследование предполагает наличие основных этапов:

Осуществляя первый шаг исследования, определяя тему, необходимо помнить о том, что она должна заключать в себе проблему, требующую изучения. Важно четко представить цель работы и ее конкретные задачи. На этом этапе роль учителя заключается в том, чтобы выявить интерес у определенного ученика к определенному вопросу, помочь развить этот интерес.

На следующих этапах проведения исследования, школьник приобретает исследовательские умения и навыки.

На заключительной стадии оформления и защиты результатов исследования обучающийся учится представлять результаты своей деятельности перед аудиторией с применением графических и наглядных средств, при этом большой акцент делается на выслушивании возражений, аргументации своей точки зрения и анализе собственной работы.

1. Исследовательская компетентность – это готовность к эффективной учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе, готовность к самообразованию и самосовершенствованию, интеграция исследовательских

действий в единое целое, определяющая

динамику перехода от исполнительской

к творческой и созидательной деятельности.

2. Исследовательская компетентность

представляет взаимосвязанный комплекс

определенных компетенций (универсальных характеристик, сочетающих знания, способности, умения, действия, опыт в области учебного или научного исследования и решения вопросов и проблем). Она необходима школьнику как в процессе обучения, так и на выходе во взрослую жизнь.

3. Процесс формирования исследовательских компетенций в образовательном учреждении должен представлять собой продуманную, целенаправленную, рассчитанную на несколько лет коллективную, работающую в системе сотрудничества школьников и взрослых систему, сочетающую

в себе различные формы урочной и внеурочной деятельности.

4. Для организации такой системы

в школе должен быть составлен особый педагогический проект, учитывающий все нюансы учебного учреждения, особенности региона и научного социального партнерства.

5. Формирование исследовательских

компетенций школьников – одно из главных направлений развития общего образования на современном этапе, стратегическая задача в теории и практике педагогики.

1.Аверьянова С. Ю. Ключевые компетенции как факторы и результаты профессионального самоопределения старшеклассников // Научный диалог. – 2013. – № 8. – С. 127

4.Вихорева О. А. Формирование исследовательской компетентности старшеклассников в условиях дополнительного образования детей [текст] / О. А. Вихорева // Известия Российского Государственного Педагогического Университета Им. А. И. Герцена. – 2010. − № 121. − С. 105

5.Жураковская В. М. Исследовательский проект как ведущая деятельность в предпрофильной подготовке // Профильная школа. – 2008. − №3. – С. 52.]

6.Круглик О. С. Соотношение понятий проектная и исследовательская деятельности учащихся 5-6 классов // Электронный журнал «Вестник Новосибирского государственного педагогического университета». − 2013 − № 1. – С. 22.

7. Рогова И. А. Исследовательская работа обучающихся в рамках школьного образования // Профильная школа. – 2008. − № 5. – С. 14

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Глобальные изменения, произошедшие за последние годы во всех сферах жизни, затронули и систему образования. Особое распространение в данной системе получило понятие «компетентностный подход». Смысл данного подхода еще не устоялся, можно лишь выделить некоторые его существенные черты:

— совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов (О.Е. Лебедев [1]);

— способность индивида самостоятельно отбирать и умение пользоваться уже накопленными знаниями в различных ситуациях и сферах жизни (А.Л. Андреев [2]);

— овладение знаниями и умениями в комплексе (А.В. Хуторской [3]);

— ориентация не только на усвоение знаний, но и на способы этого усвоения, на образы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала обучающихся (В.А. Далингер [4]).

В результате, можем сделать вывод, что каждый выпускник любого образовательного учреждения должен обладать соответствующим набором ключевых компетентностей. Одно из лидирующих мест в данном наборе занимает исследовательская компетентность.

Понятие исследовательской компетентности на бытовом уровне можно связать со способностью поиска ответа на творческую, исследовательскую задачу с неизвестным решением, которая предполагает освоение основных этапов деятельности, характерных для исследования в научной сфере. А. А. Ушаков в своей работе «Развитие исследовательской компетентности учащихся профильной школы как личностно-осмысленного опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности» дает следующее определение исследовательской компетентности: «… интегральное качество личности, выражающееся в готовности и способности к самостоятельному поиску решения новых проблем и творческому преобразованию действительности на основе совокупности личностно-осмысленных знаний, умений, навыков, способов деятельности и ценностных установок» [6, с. 125]. Есть совершенно иные трактовки этого понятия:

— исследовательская компетентность рассматривается как способность и исследовательские умения, связанные с анализом и оценкой научного материала (Н.И. Плотникова);

— исследовательская компетентность – это особая функциональная система психики и связанная с ней целостная совокупность качеств человека, обеспечивающую ему возможность быть эффективным субъектом этой деятельности (Е.В. Бережнова).

С нашей точки зрения более полным определением исследовательской компетентности будем считать определение А.А. Ушакова [6], которое представлено выше.

Развитие данной компетентности происходит через развитие отдельных ее компонентов. На основе анализа литературы [3], [6] можем выделить следующие компоненты исследовательской компетентности:

1. Мотивационно-ценностный (учащийся осознает необходимость и важность подхода к решению задачи с исследовательской, творческой позиции).

2. Когнитивный (знание структуры, способов решения исследовательской задачи).

— операционный (выдвигается и доказывается гипотеза; анализируется результат);

— организационный (планируется деятельность: рационально используется время и средства деятельности);

— сотрудничество (работа в группе; осуществление взаимопомощи и взаимоконтроля);

4. Рефлексивно-оценочный (анализ и оценка своей деятельности).

Исходя из представленных компонентов, развитие исследовательской компетентности учащихся в образовательном процессе будет происходить эффективно, если созданы следующие педагогические условия:

— содержание образования ориентировано на формирование готовности учащихся к исследовательской деятельности и удовлетворяет принципам проблемности, многообразия и многофункциональности, направленно на развитие универсальных способов познавательной деятельности;

— организация образовательного процесса ставит учащегося и родителей в активную позицию исследователя, овладевающего универсальными способами познавательной деятельности, вовлекает в критический анализ, отбор и конструирование личностно-значимого содержания исследовательской деятельности;

— учитель осуществляет руководство исследовательской деятельностью учащихся и психолого-педагогическую поддержку ее на основе сформированной у него готовности к такой работе.

Таким образом, исследовательская компетентность представляет собой такое качество личности, которое выражается в способности к самостоятельному осознанию действительности, готовности к поиску решений возникших проблем и противоречий, нахождении самых рациональных способов при достижении целей. Развитие данной компетентности в процессе обучения является одной из основных задач учителя, так как современное общество обуславливает объективную потребность в активных, творческих личностях, способных ориентироваться в нестандартных ситуациях, быстро адаптироваться и приспосабливаться к изменениям в обществе.