что такое искусственное основание

Каким бывает основание – естественное и искусственное

Естественные основания.

К естественных основаниям предъявляются следующие требования:

— грунт основания должен обладать небольшой и равномерной сжимаемостью, обеспечивающей допустимую и равномерную осадку здания, и иметь достаточную несущую способность;

— грунт основания либо не должен подвергаться выщелачиванию грунтовыми водами и пучению (увеличению в объеме) при промерзании, либо подошва фундаментов на пучинистых грунтах должна располагаться ниже уровня промерзания грунта;

— грунт основания должен обладать неподвижностью и иметь достаточную мощность слоя.

Несущая способность грунта основания определяется нагрузкой, при которой величина осадки грунта и ее равномерность не превосходят пределов, установленных для данного вида зданий в Строительных нормах и правилах. Величина этой нагрузки, называемая нормативным давлением на грунты основания, выраженная в кг на 1 см2, устанавливается расчетом или определяется по нормативам, приведенным в строительных нормах и правилах.

На механические свойства грунтов, их физическое состояние и структуру существенное влияние имеют грунтовые воды, которые в большинстве случаев уменьшают величину несущей способности грунта. Грунтовые воды также отрицательно влияют на грунты, которые содержат легко растворимые ‘вещества (например, гипс), так как в этом случае может произойти выщелачивание из грунта этих веществ и, как результат, увеличение пористости грунта и возрастание осадки при тех же нагрузках.

Наличие влаги в грунте, если он способен удерживать в своих порах воду, приводит к увеличению объема грунта при замерзании и к осадкам грунта под нагрузкой при оттаивании. Увеличение объема такого грунта при замерзании связано с увеличением объема воды при превращении ее в лед. Пучение при замерзании и осадка при оттаивании грунта могут вызвать неравномерную осадку здания я появление в нем трещин.

Используемые в качестве естественных оснований грунты подразделяются на скальные, крупнообломочные, песчаные и глинистые.

Скальные грунты — это изверженные, метаморфические и осадочные породы с жесткой связью между зернами (спаянные и сцементированные). Они залегают в виде сплошного массива или трещиноватого слоя, образующего подобие сухой кладки.

Крупнообломочными называются несцементированные грунты, содержащие более 50% по весу обломков кристаллических или осадочных пород с размерами частиц более 2 мм. К крупнообломочным относятся щебенистый, галечниковый, дресвяный и гравийный грунты.

Щебенистый грунт состоит из не окатанных обломков горных пород, в котором вес частиц крупнее 10мм составляет более 50%. При преобладании в таком грунте окатанных частиц его называют галечниковым. Отдельные камни размером более 200 мм называют валунами.

Дресвяный грунт состоит из остро реберных обломков выветрившихся пород, в котором вес частиц крупнее 2 мм составляет более 50%. При преобладании в таких грунтах окатанных частиц его называют гравийным.

Песчаные грунты состоят из отдельных частиц (зерен) и в зависимости от зернового состава подразделяются на: песок гравелистый, в котором вес частиц крупнее 2 мм составляет более 25%; песок крупный, в котором вес частиц крупнее 0,5 мм составляет более 50%; песок средней крупности, в котором вес частиц крупнее 0,25 мм составляет более 50%; песок мелкий, в котором вес частиц крупнее 0,1 мм составляет более 75%; песок пылеватый, в котором вес частиц крупнее 0,1 мм составляет менее 75%.

Гравелистые, крупные и средней крупности пески имеют значительную водопроницаемость и поэтому не пучатся при замерзании.

Глинистые грунты состоят из глины, песка и пылеватых частиц (размером от 0,05 до 0,005 мм) и подразделяются на глины, суглинки и супеси. Кроме того, глинистые грунты, образовавшиеся как структурный осадок в воде при наличии микробиологических процессов и обладающие в природном сложении определенной влажностью, называются илами.

Глины состоят из очень мелких частиц — крупностью менее 0,005 мм, имеющих в большинстве чешуйчатую форму, количество которых более 30%- В отличие от песчаных грунтов глины имеют тонкие капилляры. По этим капиллярам глина всасывает воду, которая заполняет все поры и образует тонкие водоколлоидные пленки, обволакивающие частицы скелета. Благодаря этому создается взаимное притяжение частиц, обусловливающее связность глинистого грунта.

Несущая способность глинистого грунта в большой степени зависит от влажности. Несущая способность сухих глин довольно высокая. При повышенной влажности глин она уменьшается.

При содержании в глинистых грунтах глины от 10 до 30% грунт называют суглинком, а при содержании глины от 3 до 10% — супесью. По своим свойствам суглинки и супеси занимают промежуточное положение между песком и глиной.

Супеси и мелкозернистые пески, будучи разжижены водой, становятся настолько подвижными, что текут, как жидкость, и носят название плывунов. Вследствие подвижности плывунов и незначительной их несущей способности возведение на них зданий создает значительные затруднения.

Среди глинистых имеются грунты (лёссы), которые при замачивании их водой обладают просадочными свойствами или набухают. Использование таких грунтов в качестве основании требует применения специальных мер.

Помимо перечисленных видов грунтов, встречаются также грунты с органическими примесями (растительный грунт, торф, болотный грунт и др.) и насыпные грунты. Грунты с органическими примесями в качестве естественных оснований не применяют, так как они неоднородны по своему составу, рыхлы, обладают значительной и неравномерной сжимаемостью.

Насыпные грунты, являющиеся искусственными насыпями, образованными при засыпке оврагов, мест свалок, прудов, побережий рек не только грунтом, но и мусором, содержащим большое количество органических примесей, отходами производства, шлаком и т. п., также неоднородны по составу и по сжимаемости, а плотность их во многом зависит от возраста насыпи. Поэтому возможность использования их в качестве оснований зданий решается в каждом отдельном случае в зависимости от характера грунтов насыпи и от назначения здания.

В результате атмосферных осадков и при наличии различных водоемов (рек, каналов, озер, прудов и др.) в грунтах могут появиться грунтовые воды, если под водопроницаемыми слоями грунта имеется водонепроницаемый слой (водоупор), которым обычно бывают глины.

Наивысшего уровня грунтовые воды обычно достигают в дождливое время года и во время таяния снега, а наименьшего — в засушливые периоды.

В грунтовых водах могут содержаться различные вещества и газы, разрушительно действующие на материал фундаментов и других подземных частей зданий. Грунтовая вода, содержащая эти вредные вещества, называется агрессивной. Наибольшей агрессивностью обладают воды, просачивающиеся через старые свалки, слой торфа и другие органические вещества, а также сточные воды некоторых промышленных предприятий. Степень агрессивности грунтовых воды определяется химическим анализом в лаборатории.

Для проектирования фундаментов зданий необходимо иметь исчерпывающие сведения по напластованию слоев грунта на данном участке и о режиме грунтовых вод. Это осуществляется исследованием грунтов в натуре на площадке будущего строительства. Результаты исследования заносят в отчет, в котором подробно описывают геологическое строение грунтов и физико- химические их свойства, характеристики грунтовых вод и данные об уровне их стояния, возможные колебания этого уровня в период строительства и эксплуатации зданий и степень агрессивности грунтовых вод по данным лабораторного анализа.

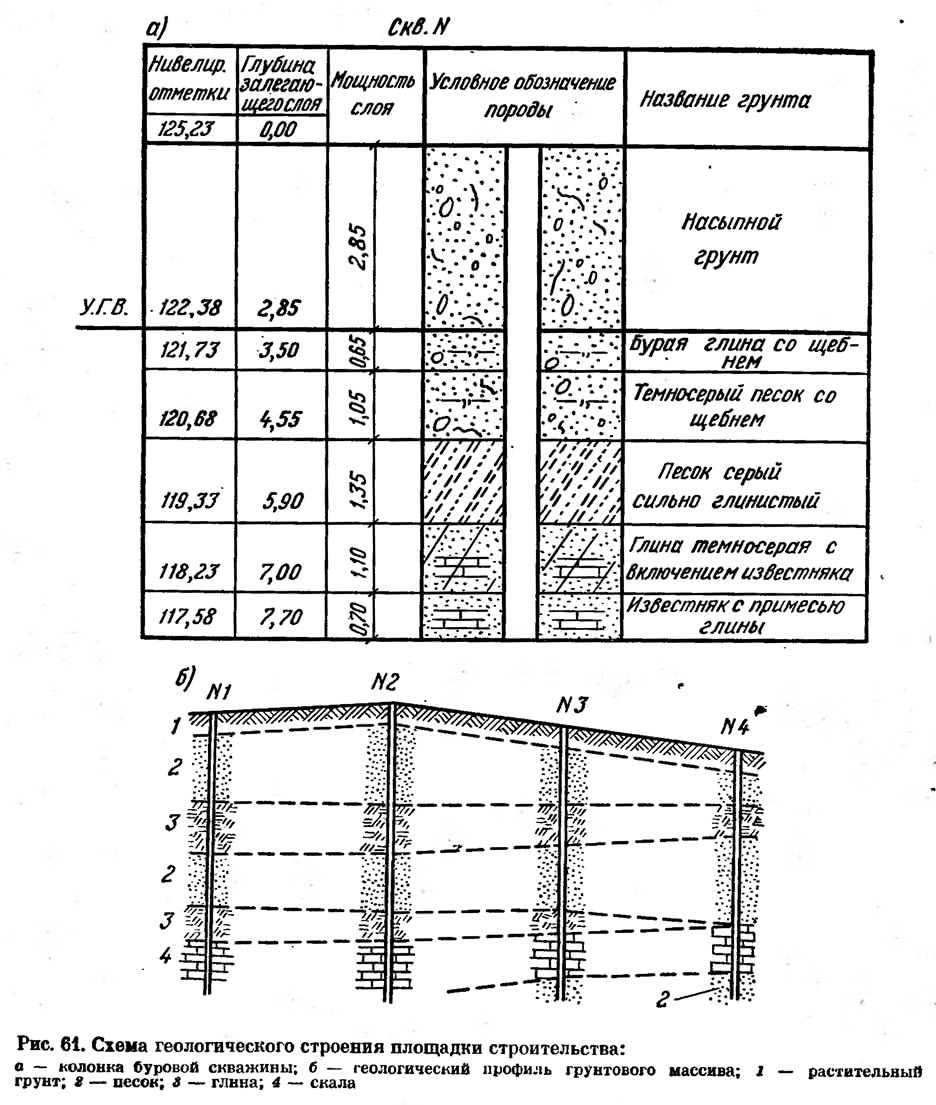

Образцы грунтов берут из скважин или шурфов, расположенных на участке предполагаемого строительства, и по ним составляют разрезы (колонки) и геологические профили грунтового массива на участке по характерным направлениям. Несколько геологических профилей дают пространственное представление о геологическом строении участка, предназначенного под строительство, и являются основным исходным материалом для проектирования фундаментов здания.

Если грунты в состоянии своего природного залегания не имеют достаточной несущей способности, чтобы воспринять давление от фундамента, их укрепляют либо проектируют фундаменты глубокого заложения.

Искусственные основания.

Для устройства искусственного основания грунт укрепляют следующим способами: заменой слабого грунта более прочным, поверхностным и глубинным уплотнением грунтов, закреплением грунтов различными способами.

Замену слабого грунта более прочным выполняют устройством под подошвами фундаментов гравийных или песчаных подушек.

Поверхностное уплотнение грунтов выполняют различными способами и механизмами в зависимости от необходимой глубины уплотнения, вида их, состояния грунта по влажности. Глинистые грунты на глубину до 50 см уплотняют катками. Несвязные грунты закрепляют на глубину до 1,5 м виброплитами. Поверхностное уплотнение различных грунтов на глубину до 2,5 м осуществляют тяжелыми трамбовочными плитами, подвешиваемыми к стрелам кранов, экскаваторов, тракторов, копров.

Глубинное уплотнение грунтов выполняют в слабых грунтах — устройством грунтовых или песчаных свай, а в песчаных — вибрацией.

Закрепление слабых грунтов выполняют нагнетанием в них различных веществ. Способы нагнетания и состав нагнетаемых веществ зависят от вида и состояния грунтов.

Прочность и устойчивость зданий и сооружений в значительной мере зависят от правильного выбора оснований и конструктивного решения фундаментов. Для проектирования оснований и фундаментов необходимо знать геологическое строение и несущую способность слоя грунта, принятого в качестве основания, глубину его промерзания и режим грунтовых вод.

Основанием называют толщу грунта или скальных пород, расположенных под фундаментом и воспринимающих нагрузку от здания или сооружения.

Если основанием служат грунты в условиях естественного залегания, то их называют естественными основаниями, а грунты, предварительно уплотненные и укрепленные теми или иными способами, — искусственно улучшенными основаниями сооружений.

Правильный выбор прочного, надежного и экономичного основания возможен в результате всестороннего изучения геологических и гидрогеологических условий места строительства. С этой целью на строительной площадке проводят инженерно-геологические изыскания — определяют общее геологическое и гидрогеологическое строение района строительства и детальное Расположение и мощность пластов грунта, их физические и механические свойства, а также положение уровня грунтовых вод на участках, предназначенных для отдельных зданий и сооружений.

Исследования должны обосновать выбор основания будущего здания или сооружения и определить величину расчетного давления.

В качестве естественных и искусственно улучшенных оснований могут служить различные виды грунтов: пески, супеси, суглинки, глины, лессы, мергель, гравий, щебень, скальные породы.

Естественные основания.

Все грунты, используемые в качестве естественных оснований, должны иметь необходимую прочность, небольшую и равномерную сжимаемость (деформативность), хорошо сопротивляться действию грунтовых вод, не подвергаться пучению при промерзании, иметь достаточную мощность слоя и обладать неподвижностью.

Грунты оснований под действием нагрузки от здания или сооружения деформируются. Деформацию основания, не сопровождающуюся коренным изменением сложения грунта, называют осадкой, а значительное оседание отдельных пластов грунта с выпиранием грунта из-под подошвы фундамента — просадкой.

Надежным основанием для сооружений являются скальные породы и крупнообломочные грунты, обладающие высокой несущей способностью и малой деформативностью.

Песчаные грунты ввиду малой сжимаемости песка и большой скорости его уплотнения под нагрузкой служат также надежным естественным основанием. При этом чем крупнее зерна и плотнее песчаный грунт, тем меньше осадка под нагрузкой и выше несущая способность.

Глинистые грунты являются связными породами. Они обладают пластичностью, большей пористостью и сжимаемостью, уменьшаются в объеме при высыхании и увеличиваются при увлажнении. Глина сильно поглощает воду и при насыщении становится водонепроницаемой; при замерзании она пучится. Сухая глина обладает большой прочностью и является хорошим основанием; несущая способность пластической и разжиженной глины резко снижается. Суглинки и супеси, относящиеся к глинистым грунтам, представляют собой смесь глины, песка и пылеватых частиц.

Значительное распространение имеют лессовые грунты, которые относятся к группе пылеватых суглинков. Лессовые грунты, обладающие в природном состоянии видимыми порами (макропорами), размеры которых значительно превосходят размеры частиц, составляющих скелет грунта, называют макропористыми грунтами. Эти грунты, содержащие растворимые в воде известь, гипс и другие соли, при увлажнении теряют связность, быстро намокают и при этом уплотняются, образуя просадки. Такие грунты называют проса-дочными. При строительстве на таких грунтах предусматривают специальные меры по их укреплению И защите от увлажнения.

Искусственные основания устраивают тогда, когда грунт обладает слабой несущей способностью и не может быть использован в качестве естественного основания. Такие основания создают путем уплотнения, закрепления, замены слабого грунта грунтом с большей несущей способностью или путем передачи нагрузки на заглубленные слои грунта при помощи специальных инженерных устройств (сваи, опускные колодцы и др.). Искусственное улучшение свойств слабого грунта достигается путем поверхностного или глубинного уплотнения. Поверхностное уплотнение грунта осуществляют катками (на глубину 15—20 см), пневматическими трамбовками или трамбовочными плитами (на глубину до 1,5—2 м) и другими механическими способами.

Глубинное уплотнение слабых грунтов выполняют при помощи грунтовых или песчаных свай, образуемых путем пробивания скважин и заполнения их песком или грунтовым материалом с уплот-’ нением.

Простейшим видом грунтовых искусственных оснований являются песчаные подушки. Слой слабого грунта под будущим фундаментом удаляют и вместо него насыпают песок (с тщательным уплотнением). Подушки можно устраивать также из материала большой несущей способности: гравия, щебня или смеси грунта с гравием или щебнем.

К более сложным способам искусственного улучшения свойств грунтов относят закрепление их различными вяжущими материалами, нагнетаемыми под давлением через инъекторы: цементным молоком (цементация), раствором жидкого стекла и отвердителя (силикатизация), горячим битумом или холодной битумной мастикой (битумизация). Вяжущие материалы после отвердения связывают частицы грунта в прочный камневидный монолит.

Цементации подвергают грунты, представляющие собой крупные и среднезернистые пески; силикатизацию грунта применяют при упрочнении пылеватых песков и лессовых грунтов. Битумизация обломочных грунтов способствует их упрочнению и предотвращению фильтрации грунтовых вод. Лессовидные просадочные грунты и пористые суглинки (неводонасыщенные) можно закреплять термическим способом — обжигом на глубину до 15 м раскаленными газами через пробуренные в грунте скважины диаметром 15—20 см.

Упрочнение слабых грунтов при создании искусственных оснований способствует увеличению их несущей способности до заданной величины.

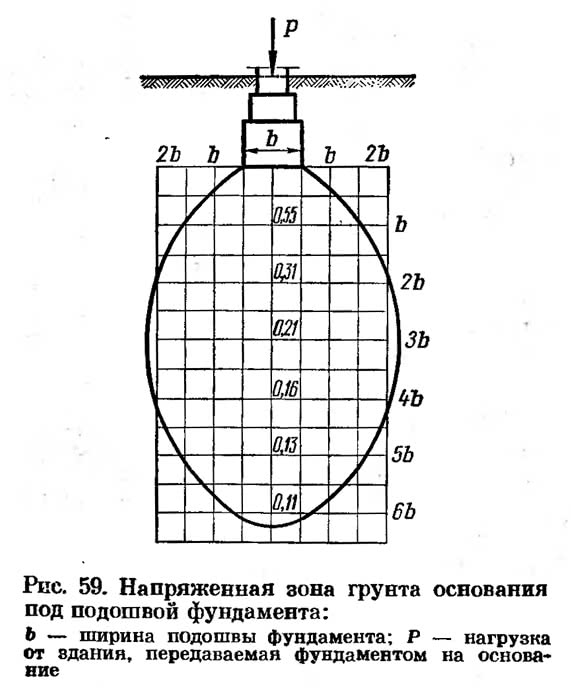

Несущая способность основания определяется нагрузкой, при которой осадка (сжимаемость) грунта по величине и равномерности соответствует нормам. Нагрузка — расчетное давление на основание — выражается в МПа. Осадка основания зависит не только от нагрузки и степени сжимаемости, но и от формы и размеров подошвы фундамента.

Что такое искусственное основание

При устройстве искусственных оснований, необходимо обеспечить уплотнение грунта и песчаную подушку

Искусственные основания

Искусственные основания устраиваются при слабых грунтах с расчетным сопротивлением R= 0,75 — 1,25 кг/см% или при больших нагрузках на подошву фундамента. В малоэтажном и гражданском строительстве при слабых грунтах и небольших нагрузках обычно ограничиваются уплотнением грунта на глубину 1,5—2,0 м или устройством песчаной подушки, размеры которой определяются расчетом. При больших нагрузках на подошву фундамента применяются свайные основания, опусктные колодцы, цементация и силикатизация грунтов основания.

Механическое уплотнение грунта

Механическое уплотнение состоит в том, что в грунт на расстоянии 0,8 — 1,0 м друг от друга и на глубину 1,5 — 2,0 м забиваются конические деревянные сваи. При забивке сваи раскачиваются, а затем извлекаются из грунта. В образовавшиеся в грунте скважины затрамбовывается местный увлажненный грунт, песок или тощий бетон. При этом, в зависимости от степени уплотнения грунта, увеличивается расчетное сопротивление на основание. Забиваются сваи сначала по периметру площадки.

Песчаные подушки

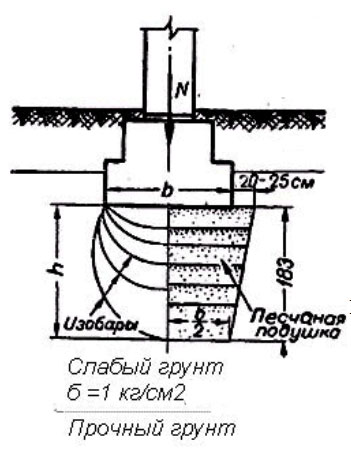

Когда залегающие непосредственно под подошвой фундамента грунты слабые, рыхлые с малым расчетным сопротивлением (1,0 — 1,2 кг/см2) не могут служить естественным основанием под фундамент, в качестве основания применяются песчаные подушки. В этом случае слабые грунты под. подошвой удаляются на глубину, определяемую расчетом, а образовавшийся котлован заполняют крупно- или среднезернистым песком или гравелистым грунтом, обладающими малой сжимаемостью и допускающими давление в 2 — 2,5 кг 1см2 (в зависимости от крупности зерен и степени уплотнения).

Песчаные подушки работают так же, как и рассмотренные выше грунты основания

Пользуясь указанными свойствами грунтов, поперечное сечение песчаных подушек может быть принято по кривой изобар. Размеры подушек должны быть такими, чтобы давления, возникающие по кривой, были равны или меньше расчетного сопротивления на слабый (заменяемый) грунт.

Свойство уменьшения давления в грунтах по мере удаления от источника сжатия используется также при определении ширины подошвы Фундамента в тех случаях, когда подстилающий слой слабее несущего. На практике для упрощения формы очертание подушки (в разрезе) принимается не по кривой равных давлений, а по объемлющей ломаной, как показано на рис. 1 справа.

Отсыпка песчаной подушки производится слоями толщиной 15 — 20 см с тщательной трамбовкой и поливкой водой. Ширина подушки понизу обычно принимается равной ширине подошвы фундамента с небольшим уширением (на 20—25 см) вверху подушки, учитывая, что изобары давлений, соответствующие 50 — 55% от средних давлений под подошвой, обычно не выходят из пределов ширины подошвы фундаментов.

Естественные и искусственные основания гражданских зданий

Общие понятия об основании

Всякое здание опирается на один из верхних слоев земли — грунт или скальную породу. Грунтами называют рыхлые горные породы, прочность сцепления между минеральными частицами которых во много раз меньше прочности самих частиц. Скальными породами называют плотные горные породы, состоящие из частиц, крепко связанных между собой, и залегающие в виде сплошного массива или трещиноватого слоя. Грунтом, в широком смысле этого слова, можно называть и скальные породы, используемые в качестве оснований.

Основанием называется массив грунта, расположенный под фундаментом и воспринимающий нагрузку от здания.

Основания зданий бывают двух видов — естественные и искусственные.

Естественным основанием называют грунт, залегающий под фундаментом и имеющий в своем природном состоянии достаточную несущую способность для обеспечения устойчивости здания или допустимых по величине и равномерности его осадок.

Искусственным основанием называют грунт, не обладающий в природном состоянии достаточной несущей способностью па принятой глубине заложения фундамента и который требуется поэтому искусственно упрочнять.

Основание й фундамент всегда находятся в непосредственном взаимодействия. Своеобразие фундаментов как структурных частей здания заключается в том, что конструкции их всегда зависят от характера основания. В связи с этим в гл. 13, посвященной изучению фундаментов, приводятся также необходимые сведения об основаниях.

Деформации основания, происходящие главным образом вследствие уплотнения (сжатия) грунтов, вызывают осадку здания. Осадка может быть равномерной и неравномерней. В первом случае все элементы здания «опускаются одинаково на всей его площади и в конструкциях здания не возникает дополнительных напряжений.

При неравномерной осадке грунта отдельные элементы здания опускаются на различную относительно друг друга глубину. В этом случае в конструкциях здания могут возникнуть дополнительные напряжения. В зависимости от величины неравномерных осадок дополнительные напряжения могут быть безопасно восприняты зданием или же могут вызвать трещины, разрывы и даже разрушение здания.

Таким образом, главное влияние на сохранность здания и предохранение его от появления недопустимых для нормальной эксплуатации конструкций трещин и повреждений оказывает не столько величина осадки здания, сколько степень ее неравномерности.

Естественные основании в природном состоянии должны удовлетворять следующим основным требованиям: иметь достаточную несущую способность; обладать небольшой и равномерной сжимаемостью, обеспечивающей равномерную осадку здания в допустимых для него пределах; быть неподвижными; не подвергаться выщелачиванию или размыванию грунтовыми водами; не выпучиваться при промерзании (или залегать ниже уровня промерзания).

При проектировании зданий на естественных основаниях необходимо учитывать, что нагрузка от здания может разрушить основание при его недостаточной несущей способности. В других случаях основание под действием нагрузки может и не разрушиться, но осадка здания окажется столь неравномерной, что здание даст трещины, а иногда получит и более значительные деформации. Поэтому несущую способность основания и характер его деформации под нагрузкой нужно исследовать отдельно.

Большое влияние на структуру, физическое состояние и механические свойства грунтов оказывают грунтовые воды, которые в большинстве случаев снижают несущую способность основания.

Иногда уровень грунтовой воды может меняться как в результате изменения сезонного режима, так и вследствие различных технических мероприятий (планировочные работы, устройство дренажа, ливневая канализация и др.). Необходимо иметь в виду, что повышение или понижение уровня грунтовой воды, не учтенное при проектировании, может вызвать дополнительную и неравномерную осадку здания.

Когда грунт содержит легко растворимые в воде вещества (например, гипс), он может выщелачиваться, что влечет за собой увеличение пористости основания и возрастание опасных деформаций. Для борьбы с этим явлением искусственно, понижают уровень грунтовых вод. В тех случаях, когда грунтовые воды движутся со скоростями, способными вымывать частицы мелкозернистых грунтов, необходимо принимать меры к защите основания, например устраивать шпунтовое ограждение или дренаж.

Влажность некоторых грунтов может явиться причиной увеличения их объема при промерзании. Грунт, способный удерживать в своих порах воду, при промерзании вспучивается. Процесс пучения вызывается тем, что объем льда больше объема воды, при этом через капилляры происходит просасывание воды из нижних слоев грунта в зону промерзания (миграция влаги).

Силы пучения грунтов могут быть весьма велики и приводить к деформации зданий. Эти деформации происходят из-за неравномерного пучения грунта в пределах площади застройки и неравномерной осадки в отдельных участках здания при разновременном и разнохарактерном оттаивании вспучивающегося грунта.

Способность грунтов вспучиваться при промерзании зависит не только от их влажности, но и от зернового состава, а также от уровня грунтовых вод. Величина пучения грунта тем больше, чем меньше размер его зерен или чем ближе к зоне промерзания расположен уровень грунтовых вод.

Неподвижность грунта основания зависит от устойчивости всего напластования. Известны примеры, когда при наклонном расположении пластов грунта происходило скольжение одного пласта по другому. Такое скольжение (оползень) может увлечь за собой здание и привести его к разрушению. Поскольку борьба с оползнями представляет значительные трудности, не рекомендуется размещать здания па грунтах, подверженных этим деформациям.

Виды и свойства грунтов

Виды и свойства грунтов, используемых в качестве оснований. Ниже рассмотрены основные виды грунтов и их свойства.

Скальные грунты залегают в виде сплошного массива (граниты, кварциты, песчаники и т. п.) Они водоустойчивы, несжимаемы и при отсутствии трещин и пустот являются наиболее прочными и надежными основаниями. Менее прочны скальные грунты, залегающие в виде трещиноватых слоев, образующих подобие сухой кладки.

Крупнообломочные грунты — несвязанные обломки скальных пород с преобладанием обломков размерами более 2 мм (щебень, галька, дресва, гравий). Эти грунты являются хорошим основанием, если подстилаются плотным грунтом и не подвержены размыванию.

Песчаные грунты состоят из частиц крупностью от 0.1 до 2 мм. В зависимости от крупности частиц различают пески гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые.

Песок, залегающий слоем равномерной плотности и достаточной мощности, если он не подвергается размывающему действию текучей воды, представляет собой хорошее основание для сооружений. Чем крупнее и чище песок, тем большую нагрузку оп может воспринять.

Сжимаемость плотного песка невелика, но скорость уплотнения под нагрузкой значительна. Ввиду этого осадка сооружений, построенных на песке, быстро прекращается. Пески гравелистые, крупные и средней крупности имеют значительную водонепроницаемость в поэтому не вспучиваются при замерзании.

Частицы грунта крупностью от 0,05 до 0,005 мм называют пылеватыми. Если в песке пылеватых частиц содержится от 15 до 50%, то такие пески относят к категории пылеватых. Когда в грунте пылеватых частиц больше, чем песчаных, грунт называют пылеватым. Наличие в грунте пылеватых частиц, как правило, ухудшает его строительные качества и снижает его несущую способность.

Глинистые грунты состоят из очень мелких частиц (крупностью меньше 0,005 мм), имеющих в основном чешуйчатую форму. В отличие от песчаных грунтов глины имеют тонкие капилляры и большую удельную поверхность соприкасания между частицами. Капиллярные силы всасывают воду, которая заполняет все поры глины и образует тонкие водоколлоидные пленки, обволакивающие частицы скелета грунта. Вследствие этого создается взаимное притяжение, обеспечивающее связность глинистого грунта. Так как поры глины в большинстве случаев заполнены водой, то при промерзании глины происходит пучение — увеличивается ее объем.

Глинистые грунты сжимаются больше, чем иесчаиы», однако скорость уплотнения под нагрузкой у глин значительно меньшая, чем у песка. Поэтому осадка сооружений, осповая-ных на глине, продолжается длительное время.

Несущая способность глинистого оспования в значительной мере зависит от его влажности. Сухая глина может выдерживать довольно большую нагрузку, тогда как несущая способность глины в пластичном и особенно в разжиженном состоянии сильно снижается.

Глинистые грунты с песчаными прослойками (ленточные глины) легко разжижаются и поэтому несущая способность их очень мала.

Суглинки и супеси представляют собой смесь песка, глины и пылеватых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц и от 3 до 10% супеси. По своим свойствам эти грунты занимают промежуточное положение между глиной и песком.

Некоторые разновидности супесей и других мелкозернистых грунтов, разжиженные водой, становятся настолько подвижными, что текут как жидкость, поэтому они получили название плывунов. Плывуны вследствие своей подвижности и незначительной несущей способности малопригодны для использования в качестве оснований.

Лёсс относится к группе глинистых грунтов представляет собой однородную тонкозернистую и весьма пористую породу желтовато-палевого цвета, в которой преобладают пылеватые частицы. Характерная особенность лёссов — наличие в них крупных видимых глазом пор (макропор), имеющих вид ячеек и вертикальных каналов, по которым вода может проникать в толщу грунта.

Вследствие того что связи между частицами лёсса пе обладают водостойкостью, при увлажнении они легко размокают и дают большие и неравномерные быстронарастающие осадки, носящие просадочный характер. Поэтому лёссовые (макропористые) грунты относят к просадочным. При строительстве на лёссовых основаниях их необходимо предохранять от замачивания.

Грунты с органическими примесями (растительный грунт, ил, торф, болотный торф) неоднородны по своему составу, рыхлы; они обладают значительной и неравномерной сжимаемостью и поэтому в качестве естественных оснований непригодны.

Насыпные грунты, образованные искусственно при засыпке оврагов, прудов, мест свалки и т. п., также обладают свойством неравномерной сжимаемости и в большинстве случаев их нельзя использовать в качестве естественных оснований. Исключение составляют рефулированные насыпные грунты, которые являются хорошим основанием. (Рефулированием называют перекачку землесосом-рефулером разжиженного грунта по трубопроводу.)

Несущая способность грунтов. Исследование зависимости между деформацией грунта и действующим на него давлением от веса сооружения дало возможность установить, что под действием внешней нагрузки грунт (но Н. М. Герсеванову) последовательно испытывает три стадии деформации.

Когда давление на грунт превысит величину с с, наступит третья стадия выпирания грунта, которая возникает внезапно в имеет явно катастрофический характер.

Строительными нормами и правилами установлены следующие нормативные давления на основания при глубине заложения от 1 до 2,5 м в ширине подошвы фундамента от 0,6 до 1,5 м:

Приведенные выше величины нормативных давлений на грунты оснований используют лишь для предварительного расчета размеров фундаментов, а также для назначения окончательных размеров фундаментов зданий III и IV классов, расположенных на основании. состоящем из горизонтальных слоев грунтов.

Исследование грунтов основания

Для выбора основания до начала строительства на месте будущей постройки необходимо исследовать грунты с целью выяснить характер расположения пластов грунта, их мощность (толщину слоя), положение уровня грунтовых вод. физические и механические свойства грунтов.

Исследование или разведку грунтов производят путем бурения или шурфования.

Бурение является наиболее дешевым и быстрым способом разведки грунтов. При помощи бурового инструмента бурят в грунтах скважины диаметром от 100 до 325 мм, которые крепят обсадными трубами, чтобы предохранить скважины от засыпки вышележащими рыхлыми грунтами. Образцы грунтов отбирают при каждом изменении пласта, но не реже чем через каждые 0,5 м.

Другим способом разведки грунтов является шурфование. Шурфом называют колодец прямоугольного сечения, вырытый с целью разведки грунта. Шурфование дает возможность непосредственно осмотреть грунт в естественных условиях залегания и получить для лабораторных исследовании значительные по размеру образцы грунта с ненарушенной структурой.

Чтобы иметь представление о строении грунта в пределах между скважинами или шурфами, колонки на чертеже соединяют в геологический профиль, или, иначе говоря, делают вертикальный разрез грунтового массива (рис. 61, б). Для этого в масштабе вычерчивают колонки скважин или шурфов, расположенных по одной оси, учитывая отметки уровня земли, и соединяют прямыми линиями границы однородных грунтов. Несколько геологических профилей дают пространственное представление о геологическом строении участка и являются основным исходным материалом для определения несущей способности основания.

Понятие о расчете оснований. Расчет оснований согласно СНиПу производят по методу предельных состояний. Под предельным состоянием основания понимают такое напряженное состояние грунтов основания, при котором самое незначительное увеличение нагрузке вызывает нарушение прочности я устойчивости возведенного на них здания.

Расчет оснований по предельным состояниям ведут по деформациям и по несущей способности. Расчет по предельным деформациям является основным и обязательным при проектировании естественных оснований всех видов зданий.

Задачей расчета оснований по деформациям является ограничение деформаций над-фундаментных конструкций (происходящих в результате осадок грунтов) такими пределами, которые гарантируют эти конструкции от трещин и повреждений, а также изменений проектных уровней.

Величина осадки и ее неравномерность зависят не только от степени сжимаемости грунта и величины нагрузки, но и от формы и размеров опорной площади фундаментов, а также от жесткости всего здания. Поэтому при расчете оснований по деформациям величину осадок определяют из условий рассмотрения совместной работы здания и его основания.

Сущность расчета оснований по деформациям состоит в том, что величина деформации основания S, определяемая расчетом по указаниям, приведенным в СНиПе, не должна превышать величины предельной деформации Sпр.

Предельные величины осадок установлены нормами и приведены в табл. 10 и 11 СНиП II-Б. 1—62. Например, предельные величины средних осадок оснований здании не должны превышать следующих величин, мм:

Искусственные основания

Такие основания яри возведении зданий или сооружений на слабых грунтах устраивают путем уплотнения или упрочнения грунта, а также заменой слабого грунта оснований более прочным.

Уплотнять слабый грунт можно с поверхности и на определенную его глубину. С поверхности грунт уплотняют трамбованием пневматическими трамбовками (иногда с втрамбованием щебня или гравия) или трамбовочными плитами весом от 2 до 4 г, которые имеют вид усеченного конуса с диаметром основания не менее 1 м (из железобетона, стали или чугуна).

Трамбовки поднимают краном на высоту 4—5 м и сбрасывают на поверхность уплотняемого грунта. После определенного числа ударов (5—10 ударов) величина понижения от каждого удара становится постоянной. В таком случае величина понижения от одного удара называется отказом.

Величину отказа принимают для глинистых грунтов 1—2 см, для песчаных — 0,5—1 см. При использовании трамбовок весом 2—4 г величина понижения трамбуемой поверхности может достигать 40—60 см.

Для уплотнения больших площадей можно укатывать грунт катками весом 10—15 т.

Песчаные и пылеватые грунты хорошо уплотняются вибрацией поверхностными вибраторами, причем этот способ эффективнее трамбования, так как грунт уплотняется быстрее. Но для глинистых грунтов вибрирование мало эффективно.

Глубинное уплотнение слабого грунта можно осуществить песчаными или грунтовыми сваями. Для изготовления таких свай погружают в грунт вибропогружателем инвентарные стальные трубы диаметром не менее 400—500 мм, которые заканчиваются внизу остроконечным раскрывающимся стальным башмаком. Погруженные на необходимую глубину трубы заполняют песком (или перемятым грунтом для закрепления лёсса) и затем извлекают. Под воздействием вибрирования трубы в период извлечения песок или грунт уплотняется и хорошо заполняет скважины.

Упрочнять слабый грунт основания можно цементацией и силикатизацией. Цементацию грунта осуществляют путем нагнетания в него по предварительно забитым трубам жидкого цементного раствора или цементного молока. По мере нагнетания раствора трубы извлекают из грунта. После затвердевания раствора в порах грунта его частицы связываются в камневидный массив. Возможна цементация лишь крупных и средних песков.

Силикатизацию грунта для закрепления песков, пылеватых песков (плывунов) и лёссовых грунтов производят таким же способом, что и цементацию. Для закрепления песков в грунт поочередно нагнетают растворы жидкого стекла и хлористого кальция, для закрепления пылеватых песков — нагнетают раствор жидкого стекла, смешанного с раствором фосфорной кислоты, а для закрепления лёссов — только раствор жидкого стекла. В результате нагнетания указанных растворов грунт каменеет.

В тех случаях, когда уплотнить или закрепить грунт затруднительно, слой слабого грунта заменяют более прочным. Замененный слой грунта называют подушкой. При небольшой этажности зданий применяют песчаные подушки из крупного или средней крупности песка.

При устройстве песчаной подушки слабый грунт вынимают на некоторую глубину и заменяют песком, уплотняемым вибрацией о увлажнением. Толщина песчаной подушки должна быть такой, чтобы давление под ней от здания, передаваемое на слабый грунт, не превышало его несущей способности.