что такое интериоризация в психологии примеры

Интериоризация: примеры механизма, этапы, применение

Интериоризация – это процесс перехода от внешних действий к внутренним. На нем строится обучение и воспитание человека: сначала взрослые объясняют и показывают, а потом дети, повторяя, переносят необходимые действия во внутренний план.

История открытия и изучения

Изначально понятие «интериоризация» было введено исследователями социологической школы во Франции. У него была тесная связь с социализацией.

Л.С. Выготский работал над теорией интериоризации более подробно, благодаря чему она получила принципиальное значение в педагогике и психологии.

Что такое интериоризация

Интериоризация – это процесс формирования психических структур человека посредством приобретения жизненного опыта. В переводе с латинского языка это слово означает переход от внешнего к внутреннему, то есть в процессе интериоризации внешняя деятельность постепенно переходит в мысленные операции.

В психологии

Интериоризация в психологии определяется кратко как процесс формирования психических процессов посредством усвоения внешней деятельности, которая принята в социуме.

В педагогике

В педагогике интериоризация, простыми словами, – это процесс формирования у ребенка способности обращаться с символами. То есть сначала ребенок выполняет внешнюю деятельность, а со временем она «сворачивается» и становится все более символичной. В теории воспитания чаще всего говорят об этапах интериоризации ценностных ориентиров.

Этапы интериоризации

На первом этапе взрослый воздействует на ребенка словом, побуждая его к деятельности. Например, говорит ему: «давай, соберем пирамидку».

На втором – малыш осваивает способ обращения к себе, пытается сам на себя воздействовать с помощью слов и выполняет действие. Он может обратиться к себе сам: «Миша, давай соберем пирамидку?», и после этого начинает деятельность.

На третьем этапе ребенок уже уверенно воздействует словом сам на себя, причем делает это уже в уме, а не вслух.

Последовательность этапов интериоризации ценностных ориентиров точно такие же: сначала взрослый сообщает о правильности того или иного поступка, затем ребенок проговаривает его вслух, и, в конечном итоге, усваивает на мыслительном уровне.

Механизм интериоризации

Механизм интериоризации или преобразования действий, по мнению П.Я. Гальперина, включает в себя 6 этапов.

На первом этапе включается мотивационный компонент, лучше всего, если это будет проявление естественного познавательного интереса. Но здесь может быть и призыв взрослого к деятельности, например: «Сегодня мы будем учиться складывать предметы».

На втором этапе – ориентировочный компонент. Малыш наблюдает за тем, как взрослый добавляет к двум кубикам один и получает три.

Третий этап – материальный. Ребенок берет предметы и сам их складывает.

Четвертый – этап внешней речи. Ребенок уже без предметов может проговорить: «Если к двум прибавить три, то будет пять».

Пятый – этап внутренней речи. Малыш проговаривает про себя фразу целиком: «Если к одному прибавить три, то будет четыре».

Шестой – этап умственного действия. Речь сворачивается и мыслительное действие выполняется с очень высокой скоростью, то есть ребенок учится считать в уме.

Сферы применения

Наиболее часто интериоризация используется в образовательном процессе, когда педагогу необходимо научить ребенка выполнять различные умственные действия. Также она используется в процессе воспитания: у ребенка формируются умственные действия относительно правильного поведения в обществе.

Во взрослой жизни интериоризация также может быть использована в отношениях между начальником и подчиненным или между наставником и стажером.

Методы изучения

Процесс интериоризации может изучаться с помощью различных методов психологии:

Проблематика

К проблематике интериоризации относится:

Пример интериоризации в психологии

Процесс интериоризации в психологии можно ярко увидеть на примере малыша, который собирает сортер. Сначала взрослый ему показывает и говорит: «Круглую фигурку — в круглую дырочку, звездочку – в звездочку». Дальше малыш проговаривает сам для себя вслух то же самое и выполняет действие. На следующем этапе он проговаривает необходимые действия только мысленно. На последнем этапе он быстро соотносит фигурки с отверстиями и успешно выполняет действия с высокой скоростью, не раздумывая, и без ошибок.

Заключение

Процесс интериоризации позволяет ребенку научиться выполнять необходимую деятельность мысленно: считать, читать, сравнивать, классифицировать, анализировать. Переход к умственным действиям значительно повышает скорость выполнения действий сравнительно с внешними действиями и речью.

Интериоризация: что это простыми словами, примеры, виды

Приветствую Вас, друзья!

Едва появившись на свет, новорождённый ребенок начинает учиться взаимодействовать с окружающим миром. Сначала он не понимает, что происходит вокруг, и лишь инстинктивно идентифицирует образ матери. Но по мере взросления он начинает узнавать и других людей, пытается подражать им и повторять за ними слова – так он учится быть человеком. Благодаря этому подражанию формируется его сознание и психика. Этот процесс называется интериоризацией, и сегодня мы поговорим о том, что она собой представляет, какой бывает и как влияет на нашу жизнь.

Что такое интериоризация?

Интериоризация – это процесс формирования основных функций человеческой психики на основе опыта взаимодействия с внешним миром в процессе взросления. Изначально данный термин использовался в социологии для обозначения процесса формирования категорий индивидуального сознания на основе общественных представлений.

Позже термин начал использоваться в психологии, а окончательно конкретизировал его советский психолог Лев Выготский. Он считал, что любая функция человеческой психики изначально формируется как некая внешняя деятельность, а затем становится компонентом сознания. Именно этот переход внешних форм взаимодействия во внутренние функции психики Выготский и называл интериоризацией.

При интериоризации происходят следующие процессы:

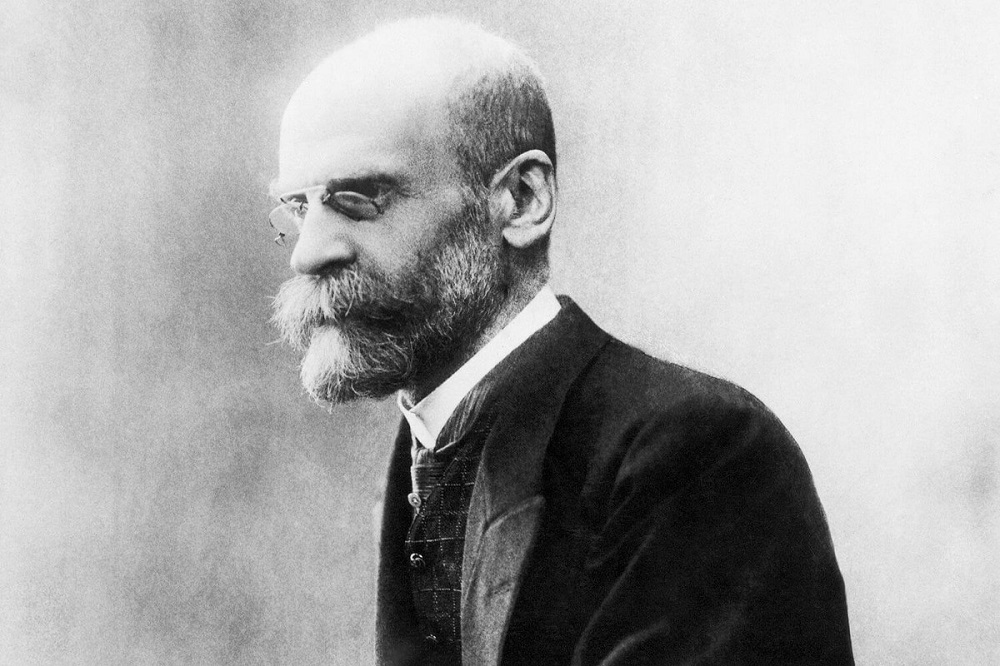

Термин «интериоризация» образован от латинского слова interior (внутренний). Его ввёл французский социолог Эмиль Дюркгейм, который считал интериоризацию частью процесса социализации. Изначально это было чисто социологическое понятие. Современное же понимание того, что такое интериоризация, сформировалось позже (преимущественно благодаря работам советских психологов Льва Выготского и Петра Гальперина).

Виды интериоризации

Современное понимание интериоризации подразумевает наличие трёх основных составляющих, в большей или меньше степени привязанных к определенному возрасту:

1. Начальная. Начальная интериоризация – это процесс первичного формирования сознания у новорожденного ребенка. Сначала он учится распознавать образы, потом играет с родителями, пытается подражать им и повторять их действия. Постепенно это поведение становится частью его психики.

2. Школьная адаптация. Начальный этап социализации у детей происходит в школе. Они учатся взаимодействовать со сверстниками. Также в этот период у них активно развивается самосознание. Считается, что дети дошкольного возраста ещё не умеют смотреть на себя со стороны, и только в школе, общаясь со сверстниками, приобретают эту способность.

3. Социальная адаптация. Этот вид интериоризации продолжается на протяжении всей жизни. Даже взрослый человек регулярно получает новый опыт взаимодействия с другими людьми и учится чему-то новому.

В рамках социальной адаптации выделяют 3 круга близости социальных контактов:

Механизм интериоризации

Наиболее точным, с точки зрения современной психологии, считается механизм действия интериоризации, предложенный Петром Гальпериным. Он состоит из 6 этапов:

Пример интериоризации

Рассмотрим, как работает описанный выше механизм на примере маленького ребёнка, который только учится взаимодействовать с предметами внешнего мира. Поскольку его сознание только формируется, его внимание привлекают яркие и шумные предметы. В момент, когда мама впервые показывает ему погремушку, у него возникает интерес. Это этап мотивации.

Дальше он понимает, что погремушка издаёт интересные звуки, только когда мама трясёт её. Это этап ориентирования. Наблюдая за этим нехитрым, но очень интересным действием, малыш тоже хочет попробовать и тянется к погремушке. Мама даёт игрушку ему, и начинается материальный этап – ребёнок пытается повторять. Сначала он с трудом может удержать игрушку, но постепенно учится получать с её помощью нужные звуки.

Поскольку ребёнок ещё не может говорить, этапы внешнего и внутреннего проговаривания у него работают иначе. В конце концов у него возникает понимание того, как работает погремушка, и он начинает экспериментировать с другими игрушками, ожидая от них такого же результата. Так он понимает, что не все игрушки являются погремушками. Всё это время опыт взаимодействия с внешним миром будет способствовать формированию психики ребёнка. Это и есть интериоризация.

История развития понятия

Автором термина считается французский социолог Эмиль Дюркгейм (1858-1917). При этом его понимание того, что такое интериоризация, сильно отличалось от современного. Он считал её одним из ключевых элементов социализации, связующим звеном между внутренним и внешним миром человеческой психики. Многие его коллеги также считали интериоризацию чисто социологическим понятием.

Позже Пьер Жане (1859-1947), Жан Пиаже (1896-1980) и другие представители французской школы психологии начали рассматривать её как психологическое понятие. Термином «интериоризация» они называли перенос общественного мышления, свойственного социальной группе индивида, в его внутреннюю психику.

К современному виду это понятие привёл советский ученый Лев Выготский (1896-1934). По его мнению интериоризация является важнейшим фактором формирования человеческой психики и мышления. Позже его исследования продолжил и существенно дополнил Пётр Гальперин (1902-1988).

Интериоризация в других науках

В педагогике

С точки зрения педагогики, интериоризация – это развитие у ребенка навыков обращения с символами, формирование собственного символического процесса под внешним воздействием (общением с педагогами). Она состоит не в простом переносе внешних процессов во внутренние, а в формировании сознания и психики в процессе обучения.

В философии

С точки зрения философии, интериоризация представляет собой практическую возможность познания бытия. По мнению советского и российского философа Даниила Пивоварова, познание – это совмещение теоретических знаний с практической деятельностью (и только такое совмещение позволяет осмыслить бытие).

В социологии

В социологии интериоризация рассматривается как социально-психологическое явление. Она обеспечивает становление личности человека, формирование у него норм морали и нравственности, выработку определенных правил поведения, адаптацию к социуму и окружающей среде.

Выготский выделял в процессе социальной интериоризации 3 этапа:

Заключение

Интериоризацией называется процесс становления психики, сознания и мышления под влиянием опыта, накапливаемого при взаимодействии с внешним миром. Ребенку данный процесс помогает приобретать элементарные навыки: читать, считать, классифицировать, анализировать, оценивать, смотреть на себя со стороны. Наибольшее значение интериоризация имеет для человека в детстве, но и в дальнейшей жизни она сохраняется, продолжая оказывать влияние на развитие личности.

Интериоризация: примеры механизма, этапы, применение

Едва появившись на свет, новорождённый ребенок начинает учиться взаимодействовать с окружающим миром. Сначала он не понимает, что происходит вокруг, и лишь инстинктивно идентифицирует образ матери. Но по мере взросления он начинает узнавать и других людей, пытается подражать им и повторять за ними слова – так он учится быть человеком. Благодаря этому подражанию формируется его сознание и психика. Этот процесс называется интериоризацией, и сегодня мы поговорим о том, что она собой представляет, какой бывает и как влияет на нашу жизнь.

Что такое интериоризация

Интериоризация – это процесс формирования психических структур человека посредством приобретения жизненного опыта. В переводе с латинского языка это слово означает переход от внешнего к внутреннему, то есть в процессе интериоризации внешняя деятельность постепенно переходит в мысленные операции.

В психологии

Интериоризация в психологии определяется кратко как процесс формирования психических процессов посредством усвоения внешней деятельности, которая принята в социуме.

В педагогике

В педагогике интериоризация, простыми словами, – это процесс формирования у ребенка способности обращаться с символами. То есть сначала ребенок выполняет внешнюю деятельность, а со временем она «сворачивается» и становится все более символичной. В теории воспитания чаще всего говорят об этапах интериоризации ценностных ориентиров.

История развития понятия

Автором термина считается французский социолог Эмиль Дюркгейм (1858-1917). При этом его понимание того, что такое интериоризация, сильно отличалось от современного. Он считал её одним из ключевых элементов социализации, связующим звеном между внутренним и внешним миром человеческой психики. Многие его коллеги также считали интериоризацию чисто социологическим понятием.

Позже Пьер Жане (1859-1947), Жан Пиаже (1896-1980) и другие представители французской школы психологии начали рассматривать её как психологическое понятие. Термином «интериоризация» они называли перенос общественного мышления, свойственного социальной группе индивида, в его внутреннюю психику.

К современному виду это понятие привёл советский ученый Лев Выготский (1896-1934). По его мнению интериоризация является важнейшим фактором формирования человеческой психики и мышления. Позже его исследования продолжил и существенно дополнил Пётр Гальперин (1902-1988).

Этапы интериоризации

На первом этапе взрослый воздействует на ребенка словом, побуждая его к деятельности. Например, говорит ему: «давай, соберем пирамидку».

На втором – малыш осваивает способ обращения к себе, пытается сам на себя воздействовать с помощью слов и выполняет действие. Он может обратиться к себе сам: «Миша, давай соберем пирамидку?», и после этого начинает деятельность.

На третьем этапе ребенок уже уверенно воздействует словом сам на себя, причем делает это уже в уме, а не вслух.

Последовательность этапов интериоризации ценностных ориентиров точно такие же: сначала взрослый сообщает о правильности того или иного поступка, затем ребенок проговаривает его вслух, и, в конечном итоге, усваивает на мыслительном уровне.

Интеоризация и общение

Особую роль в прохождении интериоризации играет общение. Именно оно формирует сознание, впитывая в себя авторитеты и ценности, принятые в кругу общества.

На первом жизненном этапе главным и основным авторитетом для ребенка являются его родители. Слова и поступки близких людей малыш воспринимает как бесспорную истину и старается максимально подражать принятым в семье правилам поведения.

Взрослея, ребенок расширяет свой круг общения, вынуждая свое сознание противопоставлять приоритеты общества и семейные ценности, а затем, ориентируясь на свое внутреннее убеждение, выбирать собственной путь. В большинстве случаев повзрослевшие дети предпочитают оставаться в привычной среде, впитав в себя образ мыслей, правила поведения и авторитеты, представленные родителями.

Не меньшее значения для интериоризации имеет тактильный контакт.

Исследования показали, что дети, оставшиеся без попечения родителей и вынужденные до 3-х летнего возраста, находится в медицинском учреждении, где нормы общения ограничивались только необходимыми медицинскими рамками, хотя и понимали родную речь, а также имели небольшой набор слов, предпочитали общаться на своем собственном языке, а также имели проблемы с гигиеническими навыками.

Дети-сироты в большинстве своей не умели почистить зубы, пользоваться ложкой и самостоятельно одеваться. Во время общения с педагогами и детьми, проживающими в детской доме, психологическое состояние малышей постепенно выравнивалось.

Механизм интериоризации

Механизм интериоризации или преобразования действий, по мнению П.Я. Гальперина, включает в себя 6 этапов.

На первом этапе включается мотивационный компонент, лучше всего, если это будет проявление естественного познавательного интереса. Но здесь может быть и призыв взрослого к деятельности, например: «Сегодня мы будем учиться складывать предметы».

На втором этапе – ориентировочный компонент. Малыш наблюдает за тем, как взрослый добавляет к двум кубикам один и получает три.

Третий этап – материальный. Ребенок берет предметы и сам их складывает.

Четвертый – этап внешней речи. Ребенок уже без предметов может проговорить: «Если к двум прибавить три, то будет пять».

Пятый – этап внутренней речи. Малыш проговаривает про себя фразу целиком: «Если к одному прибавить три, то будет четыре».

Шестой – этап умственного действия. Речь сворачивается и мыслительное действие выполняется с очень высокой скоростью, то есть ребенок учится считать в уме.

Интеоризация и опыт

Огромное значение в преобразовании личности и процесса интериоризации имеет опыт, помогающий выбрать систему ценностей, определить мировоззрение и образ взаимоотношений человека с окружающим его миром.

Передать опыт прошлых поколений ребенку нельзя. Возможно обучить секретами малыша мастерства, накопленным знаниям или навыками, но опыт каждый человек приобретает самостоятельно.

Проходя через тяжелые жизненные ситуации, каждый человек делает собственные выводы, что не дает возможности усвоить знания предыдущего поколения избежать новых ошибок. Опыт, ранее приобретенный родителями или другими членами общества, может помочь спрогнозировать развитие ситуации, но не дает возможности избежать ее.

Психологи отмечают, что преодоление тяжелых жизненных преград помогает укрепить и усилить внутренние качества человека, поскольку, преобразовывая в процессе интериоризации полученный ранее опыт, человек получает не только знания, но и совершенствует свое психологическое состояние.

Сферы применения

Наиболее часто интериоризация используется в образовательном процессе, когда педагогу необходимо научить ребенка выполнять различные умственные действия. Также она используется в процессе воспитания: у ребенка формируются умственные действия относительно правильного поведения в обществе.

Во взрослой жизни интериоризация также может быть использована в отношениях между начальником и подчиненным или между наставником и стажером.

Проблемы

Проблемы развития и изучения интериоризации, связаны:

Интериоризация в психологии – это поэтапное становление личности маленького человека через постепенную адаптацию деятельности, постижения принятых в обществе норм, правил и культурных традиций.

Происходящий от французского «intériorisation» (внутрь) термин характеризует способность психики ребенка создать собственную умственную активность, путем постепенного впитывания и преобразования полученных от родителей, учителей и общества знаний и навыков, а также позволяя наладить мыслительный, речевой, тактильный и эмоциональный процессы.

Пример интериоризации в психологии

Процесс интериоризации в психологии можно ярко увидеть на примере малыша, который собирает сортер. Сначала взрослый ему показывает и говорит: «Круглую фигурку — в круглую дырочку, звездочку – в звездочку». Дальше малыш проговаривает сам для себя вслух то же самое и выполняет действие. На следующем этапе он проговаривает необходимые действия только мысленно. На последнем этапе он быстро соотносит фигурки с отверстиями и успешно выполняет действия с высокой скоростью, не раздумывая, и без ошибок.

Методы изучения

Изучение интеоризации проводится посредством:

Классификация

Интериоризация похожа на адаптацию. Она имеет 3 вида, каждый из которых относится к определенному возрасту:

Последний вид адаптации делится на три круга, зависимо от близости общения с другими людьми:

Становление личности по П. Я. Гальперину

Работу в данном направлении продолжил советский ученый П. Я. Гальперин. Заслуга его заключается в том, что он продолжил линию изучения данного явления, заданную Л. С. Выготским, которая отличалась от мнения зарубежных ученых. Ж. Пиаже отводил интериоризации второстепенное значение в формировании психики до определенного возраста, на первом плане было логическое мышление. Переход от непсихического к психическому (т. е. как материальное действие) становится внутренним процессом, не освещается.

Напротив, Л. С. Выготский, а затем П. Я. Гальперин настаивают на том, что интериоризация – это ключевой механизм переноса внешнего впечатления во внутренний план на всех этапах развития. Глубоко изучается вопрос перехода непсихического плана в психический.

Интериоризация в психологии

Интериоризация в психологии – это именно тот процесс, с которого начинается взаимодействие едва появившегося на свет человека с окружающим миром. Это пути его взросления и последующее постоянное взаимодействие с социумом уже взрослого индивида. Это присвоение фрагментов опыта и знаний всего человечества, применение постепенно накапливающегося собственного жизненного опыта и включение всего этого в свою внутреннюю психологию. Собственно, это и есть процесс человеческого развития. Именно интериоризация помогает человеческой психике научиться свободно оперировать образами, думать, мысленно перемещаться в прошлое или будущее и др.

Понятие интериоризации в психологии

Французское слово «interior» переводится как «внутренний». Интериоризация понимается как переход чего-либо извне вовнутрь. Это одна из составляющих деятельности человека, объединяющих психическую (внутреннюю) и физическую (внешнюю) ее стороны. Регулируют эту деятельность два взаимодополняющих процесса: интериоризация и экстериоризация. В свою очередь, экстериоризация представляет собой обратное действие – переход изнутри вовне. Из абстрактных мыслей в физическое воплощение. Например, действия по созданию какого-либо предмета по заранее выработанному плану. Экстериоризация и интериоризация невозможны одна без другой. Они сопровождают человека не только в детстве, но и на протяжении всей его жизни. Без интериоризации невозможно создать, к примеру, план возведения здания. Без экстериоризации невозможно воплотить его в жизнь.

Основоположники метода

Слово «интериоризация» впервые применил Эмиль Дюркгейм, социолог из Франции. В его понимании это понятие означает связь между внутренним и внешним миром психики человека. В то время этот термин представлял собой один из элементов социализации. Последователи Дюркгейма Пьер Жане, Жан Пиаже, Анри Валлон продолжили развивать его как психологическое понятие. Под термином стали понимать перенос во внутреннюю психику взрослеющего человека общественного мышления, сложившегося вокруг него.

Современное значение понятие интериоризации приобрело уже в советское время. Лев Семенович Выготский подразумевал под ним один из наиболее важных факторов формирования мышления и психики человека. Эту работу основательно дополнил и продолжил его последователь Петр Гальперин. Он называл процесс интериоризации «теорией поэтапного формирования умственных действий». Изначально эта теория охватывала только механизмы становления мышления у маленьких детей, трактуя термин «интериоризация» как синоним воспитания и развития. И сейчас актуальна фраза, что воспитание представляет собой интериоризацию общечеловеческих ценностей. Современная наука экстраполирует выводы, полученные при изучении этого процесса, на психосферу людей любого возраста.

Как работает интериоризация

В процессе интериоризации у маленького ребенка:

При этом происходит замещение реальных вещей их мысленными обозначениями и символами. Ребенок учится оперировать «культурными знаками» – так Л. Выготский определял алгебраические символы, языковые формулы, географические карты, картины и др. абстрактные понятия. Происходит интериоризация ценностей. При этом прорабатываются и усваиваются выработанные окружающим ребенка социумом знания, умения, инструменты, правила и цели. Создается собственная индивидуальная внутриличностная система ценностей конкретного человека, которая в рамках социального участия взаимодействует с другими людьми, с их системами ценностей.

Механизм работы интериоризации:

Связь общения и интериоризации

Только в коммуникации, в общении возможна реализация процессов «овнутривания» внешних явлений, предметов и действий. Важнейшим орудием в них выступает речевое действие. Описанный выше пример интериоризации служит тому ярким доказательством. От понимания слов, овладения правильным их употреблением зависит успешность оперирования информацией, понимание существенных свойств вещей и явлений. Именно через слово усваивается весь опыт человечества, накопленный за время его существования. В зависимости от возраста человека выделяют 3 вида интериоризации.

В социальной адаптации по степени близости социальных контактов выделяют 3 круга:

Интериоризация в других дисциплинах и науках

В социологии

Социология изучает этот процесс как социально-психологическое явление, помогающее адаптироваться в определенном социуме, приспособиться к окружающей среде. При этом у человека вырабатываются соответствующие правила поведения, формируются нормы нравственности и морали.

3 этапа социальной интериоризации (по Выготскому):

В педагогике

Этот процесс трактуется как развитие у ребенка способности оперировать отвлеченными символами. При общении с учителями (внешнее воздействие) формируются методы работы с математическими, химическими формулами и др. (внутренний процесс). При этом происходит не просто механическая передача знаний от человека к человеку, расширение его эрудиции. Во время обучения развивается психика и сознание ребенка.

В философии

По мнению философов, это практический инструмент познания бытия, который работает только при совмещении практической деятельности с теоретическими знаниями. Эту версию выдвинул советский, российский философ Д. Пивоваров.

Без интериоризации невозможно развитие и взросление человека, невозможно его существование в социуме. С ее помощью у маленького ребенка начинает развиваться сознание и мышление, формируется психика. Он учится считать и читать, думать, анализировать, сравнивать, смотреть со стороны на себя, происходит обучение и воспитание. Но важность и необходимость этого процесса не ограничиваются детским возрастом и школьными годами, его механизмы используются взрослым человеком всю его жизнь, постоянно оказывая мощное влияние на развитие его личности.