что такое интеллектуальные транспортные системы

От XXI века мечтатели из прошлого ждали и летающих автомобилей, и полетов в космос, доступных каждому, и много другого. Вспомним хотя бы фильм «Гостья из будущего», где люди из 2084-го года летают по воздуху в своих капсулах. По всей видимости, полеты на личных автомобилях ждут нас в недалеком будущем, но пока мы все еще теснимся на земле. И избавиться от пробок настолько, насколько это возможно, современному городу необходимо быть «умным». Иначе говоря, любому мегаполису нужна интеллектуальная транспортная система.

Что такое ИТС

По сути ИТС – продуманный отлаженный механизм, который включает в себя все, что связано с движением в городе. Система, которая использует инновационные разработки, чтобы регулировать транспортные потоки, при этом предоставляет безопасность и большую информативность участникам дорожного движения. Главная цель этой системы – разгрузить дороги и сделать их безопасными.

В Москве эскизно-технический проект ИТС был разработан в 2011 году. В это же время начались работы по обустройству улично-дорожной сети города и наземного пассажирского транспорта техническими средствами ИТС. Транспорт стал оснащаться системой слежения ГЛОНАСС.

На различных улицах установили табло отображения информации. Появились комплексы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Сейчас интеллектуальную транспортную систему составляют:

— автоматическая фиксация нарушений Правил дорожного движения,

— мониторинг условий движения в реальном масштабе времени,

— информирование участников движения о дорожных условиях и ситуациях, о графиках движения общественного транспорта, о наличии свободных мест на парковках и т.д.

Центральное звено ИТС – Ситуационный центр ЦОДД. Специалисты ситцентра ежедневно следят по мониторам за порядком на улицах, выявляя те участки дорог, на которых требуется решить сложную ситуацию или, например, переключить светофор. В общей сложности 150 тысяч камер передают информацию в ситцентр.

По словам замруководителя ЦОДД Александра Евсина, ежедневно на въездах в Москву собирается около 1,5 миллиона машин со всей Москвы и области.

И в этом смысле ИТС полезна тем, что позволяет видеть трудные участки, показывает их как на ладони, чтобы специалисты могли определить причину и помочь «разрулить» ситуацию в тех случаях, когда это возможно.

Страны-первопроходцы в области ИТС

Япония

Вряд ли кого-то удивишь словами о том, что одной из первых стран в мире, взявшихся за разработку ИТС, стала Япония. Еще в 1973 году японцы приступили к проведению исследований в этой сфере и реализации комплексной системы управления автомобильным транспортом. А в 2003-м появилась стратегия с тремя «нулевыми» целями: зона нулевых потерь на дорогах; зона нулевых задержек на дорогах; зона комфортабельных транспортных условий (зона нулевых неудобств).

Сейчас в Токио главным образом работает система автомобильной информации и связи (VICS). Придорожные передатчики и маяки для неё установили в городе ещё в 1995 году. Автопроизводители Японии стали делать навигаторы для машин с поддержкой VICS, и уже через несколько лет вся страна оказалась охвачена динамической информационной сетью. С её помощью водители получают через GPS данные о загруженности дорог и возможных объездных путях.

Сингапур

Сингапур – еще одна страна, которая много внимания уделяет развитию ИТС. Здесь на дорогах работают детекторы транспорта, расположенные через каждые 500 метров, а на трассах на каждом километре – видеокамеры. Светофоры и автобусы также оборудованы системой видеонаблюдения. В машинах такси установлены транспондеры. Вся информация с этих приборов стекается в единый центр управления дорожного движения. Пешеходы могут переключать светофор при помощи кнопки, а у отдельных категорий граждан (пожилые люди и инвалиды) есть возможность увеличить время перехода по «зебре» смарт-картой.

В Сингапуре есть программа камер J-Eye, позволяющая наблюдать за пробками и отслеживать автомобили, припаркованные с нарушением правил. Кроме того, за движением транспорта можно следить в режиме онлайн.

Корея

Корея также считается одним из пионеров в области развития ИТС. В этой стране помимо общеизвестных есть свои специфические программы. Например, в Сеуле, а также в одном из самых современных и развитых городов (если говорить об Азии) – корейском Пусане – центр управления транспортом оперирует терминалом автобусной информации. Он передает информацию на остановки (U-Shelter), благодаря чему пассажиры знают, какой маршрут задерживается, а главное, по какой причине. Если интерактивный экран на остановке не работает, можно позвонить на горячую линию.

Город никогда не будет прежним, или Что такое интеллектуальные транспортные системы

В начале этого года в Минтрансе РФ состоялось совещание, посвященное реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся на мероприятии, стало развитие интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Это направление в 2020 году решено сделать одним из приоритетных.

Зачем государству «умные дороги»?

Интеллектуальные транспортные системы – это оборудование, которым оснащаются городские и межмуниципальные дороги (светофоры, камеры наблюдения, информационные табло, «умные остановки», метеостанции), и программное обеспечение, которое это оборудование объединяет в единую систему и позволяет ею управлять.

Российские власти уже достаточно давно начали всерьез задумываться над широким внедрением интеллектуальных транспортных систем по всей стране. Неслучайно особое место цифровой трансформации транспорта уделено в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Главные мотивы регуляторов – снижение числа смертей на дорогах и, конечно, разгрузка крупных городов от пробок.

В планах властей – снизить к 2024 году количество аварийно-опасных участков на дорогах в два раза по сравнению с 2017 годом, а число погибших в авариях – до четырех человек на сто тысяч населения. К 2030 году этот показатель должен стать нулевым. Загруженность автомобильных дорог федерального и регионального значения должна снизиться к 2024 году на 10 % по сравнению с 2017 годом.

Еще один немаловажный фактор – оптимизация рабочих процессов для самих чиновников: «умные системы» сами собирают информацию, систематизируют и обрабатывают ее, то есть выполняют огромный массив работы. На основе собранных аналитической системой данных администрации могут принимать оптимальные решения, причем не только в области использования транспортной инфраструктуры, но и в более широком плане – застройки города. Например, если планируется построить в городе торгово-развлекательный центр, ИТС оценит его транспортную доступность, покажет, где нужны пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, места для парковки автомобилей и многое-многое другое.

Опыт внедрения ИТС в Москве и регионах

Конечно же, первой внедрять у себя ИТС начала столица, перегруженная транспортом. Согласно отчету департамента транспорта московского правительства за 2019 год, в Москве работают 40 тысяч светофоров, подключенных к интеллектуальной транспортной системе, более 2 тысяч камер фотовидеофиксации, более 2,7 тысяч камер телеобзора. К ИТС подключены 27 экипажей дорожного патруля и ситуационный центр Центра организации дорожного движения, работающий круглосуточно. Частью ИТС является и парковочное пространство. Число платных парковочных мест в столице приближается к 100 тысячам.

Благодаря умной системе управления городским трафиком Москве удалось сократить смертность на дорогах почти вдвое с 2010 года (с 6,6 человек на 100 тысяч до 3,5 человека). Число ежедневных поездок на легковом авто снизилось на треть, доля легкового транспорта в рабочие дни – на 21 %. Время в пути до центра города с окраины в утренние часы сократилось на одну пятую. И, несмотря на то что за последние семь лет в столице резко выросло число зарегистрированных автомобилей (в полтора раза, не считая машин, приезжающих из Подмосковья), средняя скорость движения в часы пик увеличилась на 16 %.

Следом за Москвой ИТС стали создавать в центральной части России. Здесь заметные результаты показала Белгородская область. По словам заместителя губернатора Белгородской области, начальника департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева, в регионе разработана концепция ИТС, а часть подсистем уже внедрена и работает. В результате аварийность в области снизилась на 10 %, а ущерб, наносимый дорогам большегрузным транспортом, – на 40 %.

ИТС позволяет принимать безошибочные инвестиционные решения

Стартом внедрения ИТС в Белгороде можно считать лето 2018 года. Тогда резиденты белгородского IT-кластера представили концепцию интеллектуальных транспортных систем региона, рассчитанную на три года. «Был представлен трехлетний план, в основе которого лежало перечисление того, что можно построить максимально быстро и максимально эффективно для бюджета. Это должны были быть не разрозненные системы – отдельная камера для дороги, отдельная для парковки, отдельная для перекрестка, – а единые решения, которые приносили бы максимальную пользу в одной точке. Для реализации этого замысла нужен минимальный набор дорогого «железа» и открытость данных», – рассказывает директор «Фабрики информационных технологий» (один из резидентов IT-кластера) Федор Жерновой.

По его словам, идея заключается в том, чтобы максимально оцифровать дороги – поставить камеры на всех ее узлах для наиболее полного анализа трафика. «Полученная информация позволит обучить нейросети и программное обеспечение тому, чтобы оно дифференцировало всех участников движения. По нашим подсчетам, Белгороду нужно оборудовать камерами 140 перекрестков», – сообщил директор ФИТ. Для выполнения поставленной задачи требовались камеры с распознаванием номерных знаков.

Как говорит Федор Жерновой, крайне важно, чтобы городская сеть была покрыта датчиками-сенсорами с максимальной плотностью. Это позволяет получить целостную картинку, которая даст возможность анализировать трафик, сравнивать, как он меняется в зависимости от принятия тех или иных решений, оценивать эффективность инвестиций и строить планы развития города на годы вперед. «Пока вся система не будет прозрачной, пока мы будем опираться на человеческую экспертизу, которая не всегда работает, придется гадать на кофейной гуще о том, правильно ли были приняты те или иные инвестиционные решения. Без ИТС транспортная картина в целом не видна, управление происходит в ручном режиме на отдельных участках», – объясняет Жерновой.

Оцифровкой дорог в Белгороде дело не ограничивается. Особое внимание уделяется большегрузному транспорту. В регионе уже внедрена система весогабаритного контроля и управления грузовыми потоками, создан так называемый грузовой каркас региона, тепловая карта дорог. Госуслуги по выдаче разрешений на перевозку крупных и тяжелых грузов автоматизированы. Облегчена жизнь и таксистам – они также могут получать лицензии в автоматическом режиме. Транспорт идентифицируется по внешним признакам, организован мониторинг трафика на дорогах. Работает система динамического оповещения водителей о дорожной ситуации. «В текущем году наша главная задача – снижение смертности в результате ДТП», – объясняет замгубернатора области Евгений Глаголев.

По его словам, в 2020 году на программу реконструкции дорог и оптимизацию дорожного движения в области будет выделено 825 млн рублей. В Белгороде появятся выделенные полосы для общественного транспорта, в первую очередь на улицах, где большая часть транспортного потока направляется за город на межмуниципальные дороги. Чтобы разгрузить центр города от слишком плотного трафика, будут установлены «умные светофоры». В следующем году они появятся не только на центральных улицах, но и на прилегающих к ним, затем покроют весь центр и напоследок – спальные районы.

Интеллектуальные транспортные системы

В настоящее время во всем мире наблюдается рост дорожного движения. Из-за существенного увеличения автомобильного парка и ограниченной пропускной способности улично-дорожной сети возникает большое количество конфликтных ситуаций и резко снижается транспортная мобильность.

Опыт крупных городов мира показывает, что проблему загруженности дорог нельзя решить одним лишь строительством магистралей: на новый участок дороги сразу же устремляется огромное количество машин, образуя затор. Для эффективной регуляции транспортного потока необходимо внедрение ИТС.

Интеллектуальная транспортная система – это комплекс систем, который помогает более эффективно эксплуатировать транспортную сеть, используя информационные, коммуникационные и управленческие технологии, встроенные в транспортное средство или дорожную инфраструктуру. Основой интеллектуальных транспортных систем является информация, которую необходимо собирать, обрабатывать, интегрировать и распространять. Комплекс ИТС способен выполнять функции диспетчерского ситуационного и оперативного координирования взаимодействий всех участников дорожного движения, спецслужб и ведомств.

Для построения интеллектуальных транспортных систем в дорожном движении в первую очередь требуется организовать сбор информации о состоянии трафика. Один из способов это сделать – обеспечить получение данных непосредственно от пользователей. Практически у каждого человека есть смартфон с GPS и другими полезными датчиками, которые позволяют передавать актуальные сведения о транспортной системе. Для сбора информации может быть разработано приложение, где пользователь будет указывать свой маршрут, помогая системе собрать данные о скорости, задержках на определенных участках, высоте над уровнем моря и многих других факторах, которые могут быть использованы для анализа дорожной обстановки.

Второй способ сбора сведений не требует непосредственного участия человека: он предполагает использование современной аналитики Big Data. Уже сегодня существуют программы и целые системы, которые помогают анализировать передвижение людей через SIM-карты в телефонах, собирая большие массивы анонимных данных.

Собранные с помощью смартфонов сведения позволяют получать и использовать реальную информацию о положении и динамике перемещения населения в любой части дорожной сети. Используя подобные решения, можно начать строительство современных систем управления городским пассажирским транспортом, а также целых «умных городов».

В дополнение к вышеупомянутому мониторинг транспорта на дороге можно организовать с помощью высококачественных камер и дорожных радаров. Эти технологии позволяют получить необходимую информацию о скорости, расстоянии между транспортными средствами, маршрутах, движении через перекрестки, задержках и распределении между отдельными полосами движения.

Населенные пункты должны располагать максимально точными сведениями об обстановке на транспортных маршрутах, чтобы правильно планировать и выстраивать городскую дорожную инфраструктуру, оптимизировать ее с учетом потребностей граждан и текущих условий.

Построение интеллектуальных транспортных систем города требует:

Все вышеперечисленное требуется для управления интеллектуальными транспортными системами, для обеспечения эффективной работы дорог, перекрестков и автомагистралей:

Интеллектуальные транспортные системы — проблемы на пути внедрения в России

Со времени моей последней публикации на тему ИТС прошло уже больше года. Самое время продолжить прерванный разговор. Сегодня мы затронем тему правильного понимания предмета ИТС. Проблема понимания предмета неразрывно связана с пониманием роли и места автоматизации вообще, не только в области транспорта. Топтаться будем возле определения ИТС, от которого потянутся довольно любопытные логические связки. Затронем тему моделирования транспортных потоков и концептуальную роль ИТС в управлении транспортными потоками. Чтиво получилось совсем не развлекательное. Но так как на Хабре (да и вообще в рунете) царит тишина на данную тему (если не считать случайных опусов всяких «гуманитариев»), приходится нести тяжкое бремя просвещения и аккуратно излагать базовые вещи.

НАША ГЛАВНАЯ БЕДА

В вопросах создания интеллектуальных транспортных систем мы еще не набили достаточного количества шишек – эта сфера относительно новая, своих специалистов практически нет, внедрения единичны, да и те можно считать смелыми экспериментами за государственный счет, а не чем-то имеющим практическую пользу. Даже сам термин «ИТС» пока что обозначает непонятно что. Официальной трактовки не существует, несмотря на то, что в области ИТС уже есть первый стандарт ГОСТ Р ИСО 14813-1 «Рекомендуемая модель архитектуры для сектора ИТС». Именно так, стандарт есть, а определения ИТС в нем нет.

В русской Википедии приводится перевод определения ИТС с английского, которым мы и будем пользоваться (прошу прощения за жирный курсив, но так определение не потеряется в массиве текста):

ИТС — это интеллектуальная система, использующая инновационные разработки в моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков, предоставляющая конечным потребителям большую информативность и безопасность, а также качественно повышающая уровень взаимодействия участников движения по сравнению с обычными транспортными системами. (Ссылка на статью)

Интеллектуальные транспортные системы являются местом соприкосновения автотранспортной индустрии и индустрии информационных технологий и базируются на двух «китах» – моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков.

Западный инженер мыслит функциями, он в первую очередь сосредоточен на том, что должна делать система. В нашем же мышлении «зашито» объектное представление о мире, нам важны реальные объекты, то есть, мы думаем прежде всего о том, как будет работать система. Это различие не столь неуловимо, как может показаться с первого взгляда.

Приведу пример. Слово «сервер» для западного инженера обозначает нечто, предоставляющее услуги, сервис. То есть, функцию. Для нашего инженера «сервер» в первую очередь это железный ящик с лампочками, то есть, объект. Для придания смысла нам приходится использовать разнообразные костыли: «серверное приложение», «почтовый сервер», «сервер очередей» и т.п. И все равно, даже с костылями нам приходится нелегко – при словах «почтовый сервер» нам все равно представляется ящик с лампочками, который отправляет почту.

Все это совсем не шутки. Мыслить объектами реального мира, конечно, можно. Но это привилегия высочайших профессионалов, которые столь виртуозно владеют функциональной декомпозицией, что стороннему наблюдателю это становится незаметно. Глядя на жонглеров в цирке тоже может показаться, что подбрасывать и ловить предметы легко и просто. Но только полные идиоты могут искренне считать, что они могут повторить трюки жонглера без обучения и тренировки. К сожалению, то, что всем очевидно в цирке, далеко не всем очевидно в технологиях.

Здесь ИТС бессильны (фото из личной мобилки)

Одной из самых болезненных проблем в проектировании информационных систем у нас является доминирование объектов и инструментов над функциональностью. Многие заказчики искренне считают, что информационные системы решают проблемы. Тогда как на самом деле информационные системы позволяют решать проблемы. Мы говорим «электродрель сверлит дыру». А на самом деле «электродрель позволяет просверлить дыру». Попадая в смысловую ловушку, мы подсознательно уверены, что покупка электродрели равна дыре в стене. А потом выясняется, что нужно уметь пользоваться дрелью, что для дрели нужно электричество, что нужно закаленное сверло определенного диаметра, что будет шум и пыль и т.д. И если в примере с дрелью мы примерно представляем себе процесс работы и можем догадаться о том, что необходимо еще кроме покупки инструмента, то в случае более сложных систем мы можем пребывать в сладкой иллюзии до самого конца проекта.

Есть теперь у нас ИТС? Наш человек однозначно ответит «да». Западный человек однозначно ответит «нет». Потому что наш человек оценивает наличие оборудования, а западный человек оценивает выполнение соответствующих функций.

Спросите нашего человека, каким именно образом закупленное им оборудование будет способствовать достижению целей (см. определение ИТС): повышать информативность, безопасность и улучшать информационное взаимодействие? Скорее всего, ответа не будет. Потому что ответ лежит в области функциональной декомпозиции, позволяющей перейти от поставленных целей к функциям будущих систем, попутно цепляя все необходимое из смежных областей.

Вопрос о применении тех или иных элементов ИТС в городе тесно связан с пониманием того, как именно мы планируем достичь целей. И переходить к техническим характеристикам оборудования нужно только после того, как мы определим основные пути решения задач.

ТРАНСПОРТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Снова возвращаясь к определению ИТС, читаем, что ИТС «это интеллектуальная система, использующая инновационные разработки в моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков«.

Под словами «инновационные разработки в моделировании транспортных систем» может скрываться все что угодно, но если опираться на логику и технические знания, можно предположить, о чем идет речь.

Любая автоматизированная система управления, к которой в полной мере относится ИТС, делает одну простую вещь: она собирает информацию об объекте управления, анализирует ее и оказывает на этот объект прямое или косвенное управляющее воздействие.

Объектом управления для ИТС являются транспортные потоки. Источником информации об объекте управления являются датчики и детекторы на дороге, смежные информационные системы и ввод данных оператором.

А вот для анализа информации об объекте управления необходимо заложить в систему некое представление об этом объекте, которое и называется моделью. Детальность и точность модели определяется исключительно задачами, стоящими перед ИТС.

Транспортные модели делятся на математические и имитационные. Первые оперируют известными законами движения транспорта, представленными в виде формул, систем уравнений и т.п. Вторые имитируют движение отдельных транспортных средств, поведение водителей, работу светофоров и т.п. На практике же чаще применяется некая смесь математических и имитационных моделей.

Например, системы транспортного моделирования на макро уровне (страна, город, микрорайон) оперируют демографическими данными, понятиями «граф дорог», «зона притяжения», «транспортный спрос и предложение». В них заложены данные о проценте использования автомобилей населением, о пропускной способности улиц, о количестве парковочных мест у торговых центров. Макро-модель использует в основном математические методы моделирования и пытается ответить на вопросы: «а зачем и куда все едут?», «а хватит ли пропускной способности улиц, чтобы всех обслужить?», «а что будет, если эту улицу перекрыть?» и т.п.

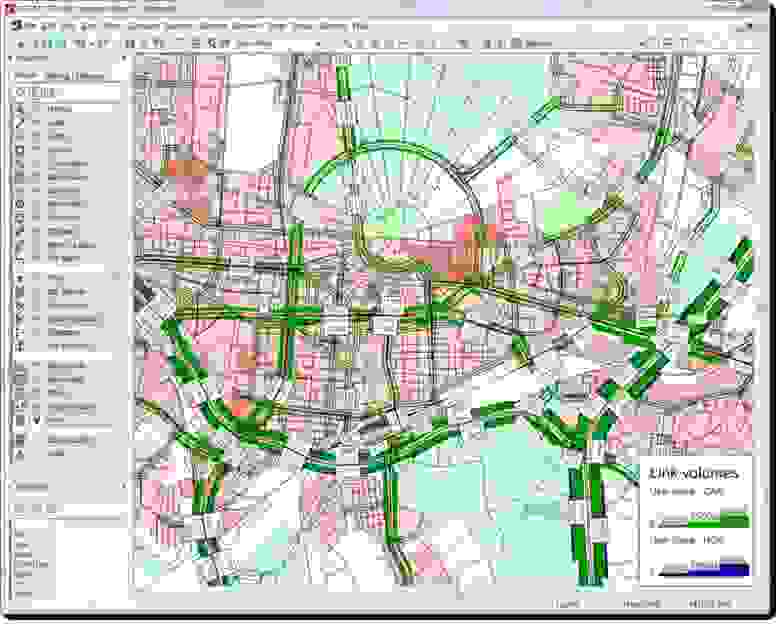

Пример интерфейса программного пакета для макро-моделирования PTV Visum (источник)

Микро-модели оперируют конкретными объектами из «реального мира» – регулируемый перекресток, транспортная развязка, сеть улиц, автомобиль. При этом микро-модель «знает» о количестве полос движения, о наличии подъемов/спусков, о характеристиках двигателей автомобилей (как быстро они могут тронуться), о правилах движения и остановки. Чтобы микро-модель заработала на полную мощность, ей на вход необходимо подать информацию из макро-модели: количество и состав транспортных средств в определенные моменты времени (сколько легковых и сколько грузовых машин, сколько автобусов, трамваев и т.п.), особенности поведения водителей (часто ли перестраиваются, как часто следуют указаниям знаков и табло, соблюдают ли правила парковки). Если данные макро-уровня верны, микро-уровень позволяет с высокой точностью имитировать реальный транспортный поток.

Пример интерфейса программного пакета для микро-моделирования Aimsun (источник)

Основным назначением транспортных моделей является проведение экспериментов. Мы можем проверить, как те или иные изменения в организации движения отразятся на трафике. Мы можем настроить светофоры, принять решения о расширении улицы, о запрете или разрешении поворотов, об организации одностороннего движения. Модель поможет разработать временные планы организации движения на период проведения крупных мероприятий – соревнований, уличных парадов и т.п. На уровне города транспортное моделирование позволит принять решение о последствиях для транспортной обстановки строительства очередного торгового центра или нового микрорайона. Другими словами, транспортная модель – незаменимое средство по благоустройству города без тяжких последствий.

Чем точнее модель, тем больше разнообразной информации она хранит. Поддерживать модель в актуальном состоянии означает отражать в ней все изменения реального мира – перекрытия движения, ремонты дорог, появление новых дорог, светофоров, полос движения, жилых районов, школ, офисов и торговых площадей. Поддержание модели в актуальном состоянии – это трудоемкий и ответственный процесс, предъявляющий высокие требования к квалификации персонала, к организации внутренних процессов, к качеству и стабильности информационных каналов.

Согласитесь, мало кто у нас изначально задумывается над тем, что же действительно стоит за словами инновационные разработки в моделировании транспортных систем. Ведь организовать подобного уровня процесс, обучить людей, оплачивать их труд, договориться о предоставлении качественных исходных данных с разными ведомствами равносильно гражданскому подвигу в нашей стране! И это уж точно не то же самое, что покупка и инсталляция на компьютер системы моделирования.

ФУНКЦИИ ИТС

Когда мы разобрались с моделированием и моделями, можно переходить к функциям ИТС.

Вообще говоря, необходимость в ИТС при подобной постановке вопроса совсем не очевидна. Вполне вероятно, что большинство проблем удастся решить грамотным использованием имеющихся технических средств организации движения. Но когда имеющихся технических средств недостаточно, встает вопрос об использовании ИТС.

Не будем отходить от определения ИТС, и вспомним, что ИТС это не только «инновационные средства регулирования«, но еще и система, «предоставляющая конечным потребителям большую информативность и безопасность«.

Под «инновационными средствами регулирования» в условиях города понимают чаще всего сетевое координированное управление светофорами (так называемые «умные светофоры») и размещение цифровых информационных табло на развилках.

Также к средствам информирования относятся интернет-сайты для планирования поездок (наподобие известного сервиса Яндекс-пробки) и сервисы информационной поддержки водителей во время путешествия (разнообразные навигационные сервисы). Все это на самом деле тоже подсистемы ИТС, и в западных странах они являются частью единого информационного пространства.

Об «умных светофорах» я уже как-то писал на Хабре (ссылка), здесь же ограничимся быстрым пунктиром. Объединение светофоров в сеть само по себе очевидно и полезно, учитывая дешевизну электроники в наше время. При наличии системы уличного видеонаблюдения это позволит как минимум регулировать светофоры вручную, сидя в теплом офисе, а не стоя на грязной обочине с пультом.

Светофоры «умнеют» если перекресток снабжают системой детекторов транспорта, а в центре начинает работать специальный алгоритм. Необходимость в «умном» светофоре, а также настройки алгоритма управления определяют при помощи транспортной модели и специального «светофорного» модуля, позволяющего рассчитать начальные параметры цикла регулирования и определить границы автоматического управления.

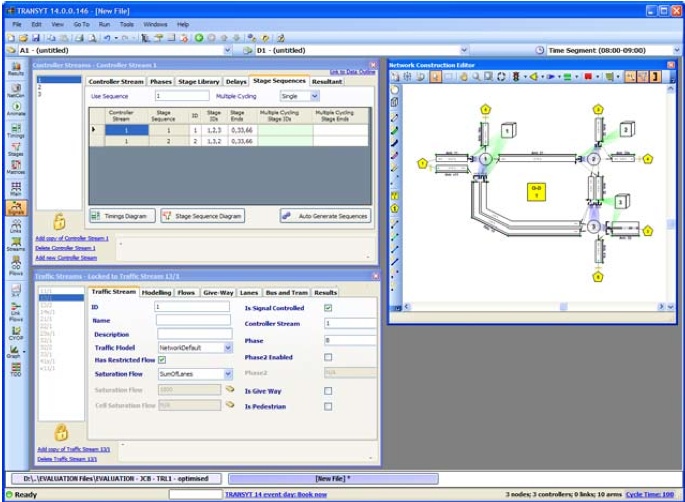

Пример интерфейса программного пакета для конфигурирования «умных» светофоров TRANSYT (источник — «TRANSYT 14 User Guide»)

Точно так же определяется место установки цифровых табло и информация, которая на них будет выводиться в том или ином случае.

Очевидно, что элементы ИТС, устанавливаемые на городских улицах, должны заноситься в модель, и модель должна «знать» об алгоритмах работы адаптивных светофоров, табло и т.п. Например, для табло, рекомендующего выбирать для движения улицу А, а не улицу Б, в модели действует правило, что 80% автомобилистов последуют совету, а 20% традиционно проигнорируют, что тут же отразится на транспортных потоках. Современные системы моделирования умеют имитировать показания детекторов, размещаемых на виртуальных улицах, воздействие электронных табло и переменных знаков скоростных ограничений на транспортные потоки, позволяют создавать сложные управляющие сценарии в виде, пригодном для использования в ИТС. Пример сценария реагирования для ИТС: «Если детектор Х зафиксирует плотность потока 70%, то вывести на табло Y надпись M включить на светофоре Z режим N».

Управляющих сценариев может быть несколько сотен, при этом система транспортного моделирования может позволять автоматизировать процесс их генерации.

То есть, ИТС это не только оборудование на столбах и центр управления с громадным экраном. ИТС это в первую очередь интеллект – управляющие алгоритмы на основе моделирования реальных транспортных ситуации, а также процессы их составления, тестирования и внедрения.