что такое инсульт фото

Геморрагический инсульт: симптомы, диагностика, лечение и операции

Геморрагический инсульт (ГИ) – клинический синдром, при котором происходит резкое развитие очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики по причине спонтанного кровоизлияния в вещество головного мозга или в подоболочечные участки. Патологический процесс запускают факторы нетравматического генеза. Этот вид кровоизлияния имеет самую высокую инвалидизирующую способность и сопряжен наивысшими рисками раннего смертельного исхода.

Факты статистики из достоверных источников

В общей структуре всех типов инсультов геморрагический занимает 10%-15%. Частота его распространения среди мирового населения составляет порядка 20 случаев на 100 тыс. человек. Специалисты, базируясь на ежегодную динамику, оповещают, что примерно через 50 лет все эти показатели увеличатся в два раза. Конкретно в Российской Федерации ежегодно диагностируют около 43000-44000 случаев ГИ. Что примечательно, приблизительно в 1,5 раза он чаще возникает у мужчин, однако летальность от его последствий преобладает у женщин.

Патология представляет огромную социальную проблему, поскольку эпидемиологический пик приходится на трудоспособные годы – 40-60 лет. Геморрагические инсульты существенно «помолодели», сегодня они достаточно распространены даже среди молодежной группы людей (20-30 лет). Однозначно в категорию риска входят люди, страдающие артериальной гипертонией, так как в большинстве случаев подобного рода кровоизлияния случаются именно на почве хронически повышенного АД.

Первоочередной фактор, который влияет на прогноз исхода, – оперативность оказания адекватной медицинской помощи больному.

Провокаторы геморрагического инсульта

Пусковым механизмом появления ГИ могут послужить достаточно разнообразные факторы, оказывающие негативное воздействие на внутричерепную гемодинамику и состояние церебральных сосудов:

Многие из пациентов с геморрагическим ударом в анамнезе имеют сахарный диабет. Доказанный факт, что диабетики, как и гипертоники, входят в группу риска. При сахарном диабете с долгим сроком течения сосуды, включая церебральные, разрушаются из-за модификации химии крови с преобладанием глюкозы. Если на фоне повышенного сахара в крови есть склонность к постоянным повышениям АД, вероятность геморрагического инсульта возрастает в 2,5 раза.

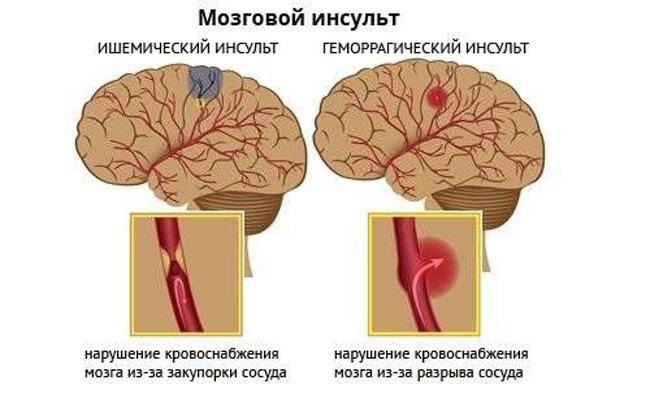

Патогенетически геморрагический эффект может развиться вследствие разрыва сосуда (преобладающий механизм) или просачивания элементов крови в окружающие ткани мозга сквозь стенки капилляров из-за нарушенного их тонуса и проницаемости. Во втором варианте разрыва нет и как такового обильного кровоизлияния тоже. Просто мелкий сосуд пропускает кровь точечно. Но и мелкоточечные геморрагии, сливаясь, способны превратиться в весьма обширные очаги, с не меньшими роковыми последствиями, чем после разрыва артерии или вены.

Клинические проявления ГИ

Незадолго до приступа могут предшествовать предынсультные клинические симптомы-предвестники (не всегда), по которым можно заподозрить надвигающуюся опасность:

Для мозгового удара с кровоизлиянием все же характерен мгновенный острый дебют без предвестников, который случается в процессе или почти сразу же после активной деятельности, стрессовой ситуации, волнения. О геморрагическом инсульте свидетельствуют классические симптомы, которые развиваются внезапно, они ярко выражены и бурно прогрессируют:

Распространенными признаками состоявшегося шока также являются шумное дыхание, эпилептические припадки, отсутствие реакции зрачков на свет, спастический миоз. В зависимости от расположения очага может присутствовать поворот головы и обращение глазных яблок в направлении пораженного полушария или контрлатерально. Обнаружив признаки ГИ у пострадавшего, рядом находящийся человек обязан немедленно вызвать скорую помощь!

Остро развившаяся геморрагия приводит к тому, что кровь свободно поступает в определенные структуры мозга, пропитывая их и образуя полость с гематомой. Излитие крови длится несколько минут или часов, пока не образуется тромб. За небольшой отрезок времени гематома быстро увеличивается, оказывая на затронутые зоны механическое воздействие. Она растягивает, давит и смещает нервную ткань, вызывает ее отек и гибель, что ведет к интенсивному нарастанию неврологического дефицита (угнетению дыхания, выпадению чувствительности одной половины тела, речевым нарушениям, утрате зрения, парезу глотательных мышц и пр.).

По размерам кровяное скопление может быть небольшим (до 30 мл), средним (от 30 до 60 мл) и большим (более 60 мл). Объемы излившейся жидкости могут достигать и критических масштабов, вплоть до 100 мл. Клинические наблюдения показывают, что при внутричерепных кровоизлияниях, превышающих 60 мл, патология оканчивается смертью у 85% больных в течение 30 суток.

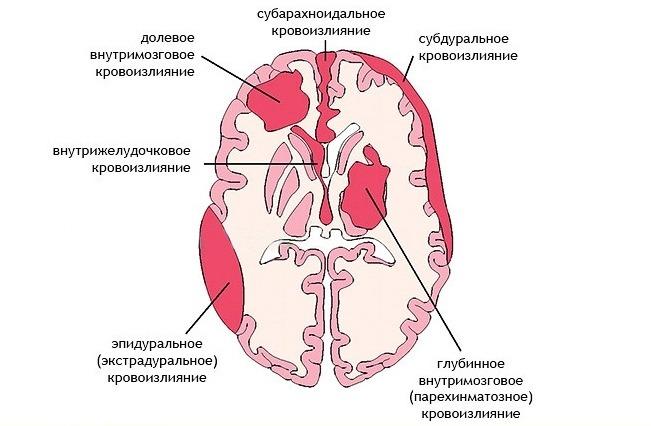

Типичная локализация кровоизлияний

Наиболее часто, а это порядка в 55% случаев, геморрагии происходят в путаментальной зоне. Путаментальное кровотечение образуется вследствие разрыва дегенерированных лентикулостриарных артерий, из-за чего кровь попадает в скорлупу мозга. Виновником патогенеза с такой локализацией обычно становится длительно существующая гипертония. В ряде случаев кровотечения путамента прорываются в желудочковую систему, что чревато тампонадой ЖС и острым окклюзионно-гидроцефальным кризом.

Следующей по распространенности локализацией является субкортикальная область (подкорковая). Субкортикальные ГИ наблюдаются в 17%-18% случаев. Как правило, ведущими источниками такого кровоизлияния являются разорвавшиеся АВМ и аневризмы на фоне повышенного давления. Подкорковые зоны, вовлеченные в геморрагический процесс, – лобная, теменная, затылочная или височная доля.

Третье по встречаемости место, где в 14%-15% случаев определяют геморрагию мозга, – это зрительный бугор, или таламус. Таламические геморрагии наступают по причине выхода крови из кровеносного сосуда вертебробазиллярного бассейна. Патогенез может быть связан с любым этиологическим фактором, однако, как всегда, достоверно чаще отмечена причастность гипертензивного синдрома.

На четвертом месте (7%) по частоте развития встречаются мостовые ГИ. Они концентрируются в задней части ствола мозга, то есть в варолиевом мосту. Через мост осуществляется связь коры с мозжечком, спинным мозгом и другими главнейшими элементами ЦНС. Этот отдел включает центры контроля над дыханием и сердцебиением. Поэтому мост – самая опасная локализация кровоизлияния, практически несопоставимая с жизнью.

Принципы диагностики заболевания

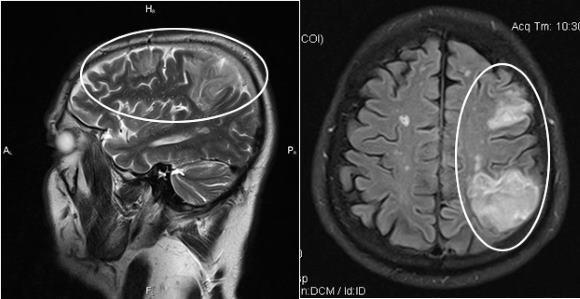

Золотым стандартом в установлении диагноза является метод компьютерной томографии (КТ). В раннем периоде после приступа (1-3 сутки) этот способ нейровизуализации наиболее информативен, чем МРТ. Свежий геморрагический материал, включающий 98% гемоглобина, на КТ отображается высокоплотным, хорошо очерченным, ярко-светлым включением на фоне более темной мозговой ткани. На основании компьютерной томограммы определяются зона эпицентра, объемы и форма образования, уровень поражения внутренней капсулы, степень дислокации мозговых структур, состояние ликворной системы.

С началом подострой фазы (через 3 суток) красные клетки гематомы по периферии разрушаются, в центре железосодержащий белок окисляется, очаг становится ниже по плотности. Поэтому наряду с КТ в сроки от 3 дней и позже обязательным является проведение МРТ. В подострой и хронической форме МР-сигнал, в отличие от КТ, лучше визуализирует гематому с производными окисления гемоглобина (метгемоглобином), переходящую в изоденсивную стадию. Ангиографические методы обследования применяются у пациентов с неопределенной причиной развития геморрагического инсульта. Ангиографию в первую очередь проводят лицам молодого возраста с нормальными показателями АД.

Для адекватного ведения пациентов после приступа внутримозгового кровоизлияния обязательно проводятся ЭКГ и рентген органов дыхания, берутся анализы на электролиты, ПТВ и АЧТВ.

Медицинская помощь в стационаре

Все больные на раннем этапе получают интенсивную терапевтическую помощь в нейрореанимационном стационаре. Первоначальные лечебные мероприятия направлены на:

Операция при гемморагическом инсульте

Вторым этапом лечебного процесса выступает нейрохирургическое вмешательство. Его целью является удаление жизнеугрожающей гематомы для повышения выживаемости и достижения максимально возможного удовлетворительного функционального исхода. Чем скорее проведут операцию, тем лучших прогнозов можно будет ожидать. Однако ранняя операция, как правило, предполагает выполнение хирургических манипуляций не раньше чем через 7-12 часов после инсульта. В ультра-раннем периоде она может привести к повторным кровотечениям.

В какой срок разумнее приступить к удалению сгустков крови, решается сугубо компетентными нейрохирургами. Отмечено, что к положительному эффекту могут приводить и операции, совершенные даже спустя 2-3 недели (включительно) после состоявшегося ГИ. Так что вопрос, когда прооперировать пациента, полностью берется под ответственность врача. Рассмотрим основополагающие методы операций, широко применяемые при геморрагических инсультах.

Функции аппарата ЦНС, к сожалению, после геморрагических инсультов полностью восстановить невозможно. Но в любом случае, в интересах больного будет обращение в клинику, где работают врачи международного уровня по диагностике и хирургическому лечению внутримозговых поражений. Только так можно рассчитывать на организацию адекватного и безопасного хирургического обеспечения. Следовательно, минимизацию осложнений, более продуктивные результаты в восстановлении качества жизни.

Акцентируем, что идеальное исполнение операции в правильные сроки в 2-4 раза повышает процент выживаемости. Грамотный послеоперационный уход сокращает вероятность рецидива. Нельзя не предупредить, что повторный инсульт с кровоизлиянием у 99,99% пациентов приводит к летальному исходу.

В качестве рекомендации считаем важным сказать, что в уровне развития сферы нейрохирургии мозга на территории Европы Чехия показывает хорошие результаты. Чешские медцентры славятся безупречной репутацией и отличными показателями благополучного восстановления даже самых тяжелых пациентов. И это не все: в Чехии минимальные цены на нейрохирургическую помощь и одна из лучших послеоперационная реабилитация. Выбор медучреждения для прохождения оперативного вмешательства, безусловно, остается за пациентом и его родственниками.

Что такое инсульт фото

Главное меню

Инсульт: виды, признаки, первая помощь и реабилитация

Ежегодно инсульт уносит жизни 6 млн. человек во всем мире. Большинство людей после этого остаются инвалидами. Прогноз напрямую зависит от скорости оказания медицинской помощи. Поэтому так важно знать, как проявляет себя болезнь и как правильно вести себя в сложившейся ситуации.

Что такое инсульт, его виды

Инсульт – это нарушение церебрального кровообращения, приводящее к поражению головного мозга.

Патология широко распространена. Только в РФ на 1000 жителей приходится 3 случая инсульта. В посмертной выписке он значится как причина летального исхода у 23,5% людей.

Даже если пациенты не погибают после перенесенной сосудистой катастрофы, более 80% из них остаются инвалидами. Часто неврологические нарушения настолько тяжелы, что больной не в состоянии самостоятельно себя обслуживать. Инсульт является третьей по значимости причиной смертности.

Различают 2 вида инсульта: ишемический и геморрагический. Механизм их развития и особенности лечения не имеют ничего общего друг с другом. Также существует особая разновидность геморрагического поражения сосудов – это субарахноидальное кровоизлияние.

Ишемический

Ишемический инсульт – это нарушение кровообращения головного мозга, сопровождающееся острым началом. Развивается патология из-за нарушения или полного прекращения поставки крови к отделу мозга. Это приводит к размягчению его тканей и инфаркту пораженного участка. Именно ишемия сосудов мозга является одной из основных причин смертности людей во всем мире. Встречается такой инсульт в 6 раз чаще, чем геморрагическое поражение.

Он может быть 2 типов:

В 80% случаев патологический очаг локализуется в средней мозговой артерии. На другие сосуды приходятся оставшиеся 20%.

Причины, которые способны спровоцировать ишемическое поражение церебральных артерий и вен:

К факторам риска относятся: старческий возраст, наследственная предрасположенность к сосудистым катастрофам, а также особенности образа жизни.

Симптомы ишемического инсульта нарастают не так быстро, как симптомы геморрагического поражения головного мозга.

Его проявления:

В зависимости от того, какой участок головного мозга пострадал, различаются неврологические проявления ишемии. В большей или меньшей степени страдают нижние и верхние конечности, наблюдается парез языка, лица, ухудшается зрительная и/или слуховая функция.

Геморрагический

Геморрагический инсульт – это кровоизлияние в полость черепа. Самая частая причина разрыва сосуда – это высокое артериальное давление.

К другим провоцирующим факторам относятся:

Начало у патологии острое, чаще всего манифест случается на фоне высокого артериального давления. У человека возникают сильные головные боли, головокружение, сопровождающееся рвотой или тошнотой. Это состояние быстро сменяется оглушенностью, потерей сознания, вплоть до развития комы. Возможны судороги.

Неврологические симптомы проявляются в виде потери памяти, ухудшения чувствительности и речевой функции. Одна сторона тела, которая находится с противоположной стороны поражения, утрачивает способность к нормальному функционированию. Это касается не только мышц туловища, но и лица.

Тяжело переносится инсульт с прорывом крови в желудочки головного мозга. У пострадавшего развиваются симптомы менингита, возникают судороги. Он быстро теряет сознание.

Следующие 3 недели после перенесенного инсульта считаются наиболее сложными. В это время прогрессирует отек головного мозга. Именно он является главной причиной гибели больных. Начиная с четвертой недели, у выживших людей симптомы поражения приобретают обратное течение. С этого времени можно оценить тяжесть поражения головного мозга. По ним определяют, какую степень инвалидности присвоить пострадавшему.

Субарахноидальное кровоизлияние

Под субарахноидальным кровоизлиянием понимают состояние, которое развивается в результате прорыва сосудов в подпаутинное пространство головного мозга. Эта патология является разновидностью геморрагического инсульта.

В субарахноидальном пространстве находится спинномозговая жидкость, объемы которой увеличиваются за счет притока крови. У больного повышается внутричерепное давление, развивается менингит асептической природы. Усугубляется ситуация реакцией сосудов головного мозга. Они спазмируются, что приводит к ишемии пострадавших участков. У пациента развивается ишемический инсульт или транзиторные ишемические атаки.

К кровоизлиянию в субарахноидальное пространство приводят следующие причины:

Проявляется патология сильной головной болью. Возможна потеря сознания. Параллельно развиваются симптомы менингита, с ригидностью затылочных мышц, рвотой, светобоязнью. Отличительным признаком является повышение температуры тела. В тяжелых случаях наблюдается расстройство дыхательной функции и сердечной деятельности. При длительном обмороке и коме можно подозревать, что кровь попала в желудочки головного мозга. Это происходит при ее массивном излиянии и грозит серьезными последствиями.

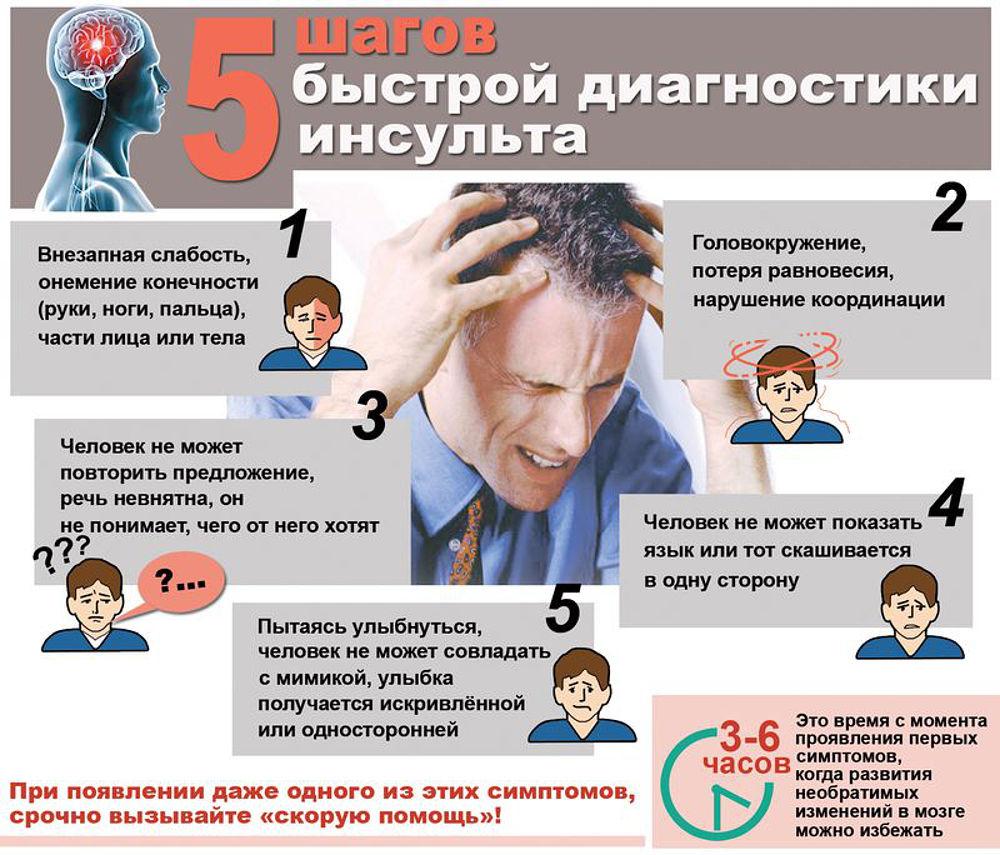

Признаки и симптомы инсульта

Инсульт манифестирует неожиданно для человека, хотя иногда ему предшествуют определенные симптомы. Если правильно интерпретировать их, то можно избежать грозной сосудистой катастрофы.

К предвестникам надвигающегося инсульта относятся:

Перечисленные признаки могут иметь различную интенсивность. Игнорировать их не следует, нужно обращаться к доктору.

Симптомы ишемического инсульта нарастают медленно. При геморрагическом поражении мозга клиническая картина разворачивается стремительно.

Заподозрить случившуюся мозговую катастрофу можно по следующим проявлениям:

При появлении первых признаков инсульта медлить с вызовом скорой помощи не следует.

Методы диагностики

Важно быстро отличить инсульт от других болезней, которые способны приводить к развитию аналогичных симптомов. Самостоятельно сделать это практически невозможно, так же как и определить вид сосудистой катастрофы.

Главным отличием ишемического инсульта является плавное нарастание симптомов, которые не приводят к потере сознания. При геморрагическом кровоизлиянии больной отключается быстро. Однако не всегда инсульт имеет классическое течение. Болезнь может начаться и протекать атипично.

Диагностика начинается с осмотра пациента. Врач собирает анамнез, выясняет наличие хронических заболеваний. Чаще всего получить информацию можно не от самого пострадавшего, а от его родственников. Доктор выполняет ЭКГ, определяет частоту сердечных сокращений, берет анализ крови, измеряет артериальное давление.

Выставить верный диагноз и получить максимум информации о состоянии больного, можно благодаря инструментальным методам диагностики. Оптимальным вариантом считается проведение КТ головного мозга. Выполнение МРТ затруднительно, так как процедура растянута во времени. Она занимает около часа. Затратить такое количество времени на диагностику острого инсульта невозможно.

Компьютерная томография позволяет уточнить вид патологии, место ее сосредоточения, понять насколько сильно пострадал головной мозг, затронуты ли желудочки и пр. Главная проблема заключается в том, что выполнить КТ в кратчайшие сроки не всегда возможно. В этом случае врачам приходится ориентироваться на симптомы болезни.

Для определения очага инсульта используют метод диффузно-взвешенной томографии (ДВТ). Информация будет получена уже через несколько минут.

К прочим методам обследования относят:

После того, как диагноз будет выставлен, врач сразу же приступит к лечению.

Кто находится в группе риска

Есть люди, которым нужно проявлять особую настороженность в плане развития инсульта, так как они относятся в группу риска.

Среди них:

Чаще всего, пациенты с перечисленными диагнозами, находятся на диспансерном учете. Отдельно нужно отметить людей, живущих в состоянии хронического стресса. Эмоциональное перенапряжение негативным образом отражается на всех системах организма и может стать причиной инсульта.

Как оказать первую помощь при инсульте

Имеется четкий алгоритм оказания первой помощи человеку, пострадавшему от инсульта:

Врачам нужно сообщить о заболеваниях человека, а также о том, какие препараты он принимает. Запрещено давать пострадавшему какие-либо лекарственные средства. Медикаментозную коррекцию должны проводить врачи скорой помощи. Не следует пытаться напоить или накормить человека. Это может усугубить ситуацию.

Если больной упал и у него случился эпилептический приступ, не нужно разжимать ему зубы или пытаться удержать его. Необходимо обезопасить пострадавшего от получения травм. Для этого ему под голову подкладывают мягкий предмет, например, подушку. Если инсульт с эпиприступом случился на улице, то можно воспользоваться курткой или другой подходящей вещью. Пену, текущую изо рта, вытирают тканью. Голова все время должна находиться на возвышении.

Не нужно пытаться привести человека в чувство с помощью нашатырного спирта. До окончания приступа его не следует перемещать с места на место.

При остановке дыхания приступать к реанимационным мероприятиям нужно немедленно. Для этого выполняют массаж сердца и делают дыхание рот в рот или рот в нос.

Лечение и реабилитация

Лечение пациент получает в стационаре. Всех больных с подозрением на инсульт госпитализируют в экстренном порядке. Оптимальным сроком для оказания медицинской помощи являются первые 3 часа после случившейся мозговой катастрофы. Человека помещают в реанимационное отделение неврологического стационара. После того как острый период будет преодолен, его переводят в блок ранней реабилитации.

До момента установки диагноза проводится базисная терапия. Больному корректируют артериальное давление, нормализуют сердечный ритм, поддерживают необходимый уровень pH крови. Для уменьшения отека головного мозга назначают диуретики, кортикостероиды. Возможна трепанация черепа, позволяющая уменьшить степень компрессии. При необходимости пациента подключают к аппарату искусственного дыхания.

Обязательно направляют усилия на устранение симптомов инсульта и на облегчение состояния больного. Ему назначают препараты для снижения температуры тела, антиконвульсанты, противорвотные средства. Используют лекарственные средства, обладающие нейропротекторным действием.

Патогенетическая терапия основывается на виде инсульта. При ишемическом поражении головного мозга необходимо как можно быстрее восстановить питание пораженной области. Для этого больному назначают препараты, рассасывающие тромбы. Возможно их удаление механическим путем. Когда тромболизис реализовать не удается, пациенту назначают Ацетилсалициловую кислоту и вазоактивные препараты.

При инсульте крайне важно оказать своевременное лечение поврежденных участков мозга. Курсовое применение препарата ускоряет процесс восстановления клеток мозга после инсульта, даже при нарушенном кровообращении или гипоксии. Это позволяет добиться скорейшего восстановления памяти, мышления, речи, глотательного рефлекса и восстановления других функций повседневной деятельности. Глиатилин положительно влияет на передачу нервных импульсов, защищает клетки мозга от повторных повреждений, что предотвращает риск повторного инсульта.

Препарат хорошо переносится пациентами, противопоказан к применению беременными, кормящими женщинами и людьми с повышенной чувствительностью к холина альфосцерату.

Курсы нужно будет проходить регулярно. Обязательно нужно заниматься лечебной физкультурой, проходить физиотерапию, посещать массажиста. Многим больным после перенесенного инсульта приходится в течение долгого времени восстанавливать двигательные навыки, учиться самостоятельно себя обслуживать.

Родные и близкие должны оказывать больному поддержку, не оставлять его один на один с проблемой. К работе подключают психологов. Часто требуются занятия с логопедом.

Возможные последствия, осложнения

Главной опасностью инсульта является летальный исход. Если человек выжил, то болезнь все равно даст о себе знать определенными осложнениями.

К ранним последствиям относятся:

После перенесенного ишемического инсульта летальный исход наблюдается в 15-25% случаев. Геморрагическое поражение сосудов головного мозга приводит к гибели 50-60% больных. Причиной смерти становятся именно тяжелые осложнения, например, пневмония или острая сердечная недостаточность. Самыми опасными считаются первые 3 месяца после перенесенного инсульта.

Руки восстанавливаются у больных хуже, чем ноги. Будущее здоровье человека определяется тяжестью поражения головного мозга, скоростью оказания медицинской помощи, его возрастом и наличием хронических заболеваний.

К отдаленным последствиям относятся:

После перенесенного инсульта бороться с последствиями приходится в течение многих месяцев. Иногда полностью восстановиться человеку так и не удается. Чтобы реабилитация прошла максимально успешно, нужно четко следовать всем указаниям доктора.

Инсульт относится к тяжелым патологиям, так как поражает головной мозг. Поэтому даже малейшее подозрение на развивающуюся сосудистую катастрофу является поводом для экстренного обращения за медицинской помощью.

Методы диагностики

Важно быстро отличить инсульт от других болезней, которые способны приводить к развитию аналогичных симптомов. Самостоятельно сделать это практически невозможно, так же как и определить вид сосудистой катастрофы.

Главным отличием ишемического инсульта является плавное нарастание симптомов, которые не приводят к потере сознания. При геморрагическом кровоизлиянии больной отключается быстро. Однако не всегда инсульт имеет классическое течение. Болезнь может начаться и протекать атипично.

Диагностика начинается с осмотра пациента. Врач собирает анамнез, выясняет наличие хронических заболеваний. Чаще всего получить информацию можно не от самого пострадавшего, а от его родственников. Доктор выполняет ЭКГ, определяет частоту сердечных сокращений, берет анализ крови, измеряет артериальное давление.

Выставить верный диагноз и получить максимум информации о состоянии больного, можно благодаря инструментальным методам диагностики. Оптимальным вариантом считается проведение КТ головного мозга. Выполнение МРТ затруднительно, так как процедура растянута во времени. Она занимает около часа. Затратить такое количество времени на диагностику острого инсульта невозможно.

Компьютерная томография позволяет уточнить вид патологии, место ее сосредоточения, понять насколько сильно пострадал головной мозг, затронуты ли желудочки и пр. Главная проблема заключается в том, что выполнить КТ в кратчайшие сроки не всегда возможно. В этом случае врачам приходится ориентироваться на симптомы болезни.

Для определения очага инсульта используют метод диффузно-взвешенной томографии (ДВТ). Информация будет получена уже через несколько минут.

К прочим методам обследования относят:

После того, как диагноз будет выставлен, врач сразу же приступит к лечению.

Кто находится в группе риска

Есть люди, которым нужно проявлять особую настороженность в плане развития инсульта, так как они относятся в группу риска.

Среди них:

Чаще всего, пациенты с перечисленными диагнозами, находятся на диспансерном учете. Отдельно нужно отметить людей, живущих в состоянии хронического стресса. Эмоциональное перенапряжение негативным образом отражается на всех системах организма и может стать причиной инсульта.

Как оказать первую помощь при инсульте

Имеется четкий алгоритм оказания первой помощи человеку, пострадавшему от инсульта:

Врачам нужно сообщить о заболеваниях человека, а также о том, какие препараты он принимает. Запрещено давать пострадавшему какие-либо лекарственные средства. Медикаментозную коррекцию должны проводить врачи скорой помощи. Не следует пытаться напоить или накормить человека. Это может усугубить ситуацию.

Если больной упал и у него случился эпилептический приступ, не нужно разжимать ему зубы или пытаться удержать его. Необходимо обезопасить пострадавшего от получения травм. Для этого ему под голову подкладывают мягкий предмет, например, подушку. Если инсульт с эпиприступом случился на улице, то можно воспользоваться курткой или другой подходящей вещью. Пену, текущую изо рта, вытирают тканью. Голова все время должна находиться на возвышении.

Не нужно пытаться привести человека в чувство с помощью нашатырного спирта. До окончания приступа его не следует перемещать с места на место.

При остановке дыхания приступать к реанимационным мероприятиям нужно немедленно. Для этого выполняют массаж сердца и делают дыхание рот в рот или рот в нос.

Лечение и реабилитация

Лечение пациент получает в стационаре. Всех больных с подозрением на инсульт госпитализируют в экстренном порядке. Оптимальным сроком для оказания медицинской помощи являются первые 3 часа после случившейся мозговой катастрофы. Человека помещают в реанимационное отделение неврологического стационара. После того как острый период будет преодолен, его переводят в блок ранней реабилитации.

До момента установки диагноза проводится базисная терапия. Больному корректируют артериальное давление, нормализуют сердечный ритм, поддерживают необходимый уровень pH крови. Для уменьшения отека головного мозга назначают диуретики, кортикостероиды. Возможна трепанация черепа, позволяющая уменьшить степень компрессии. При необходимости пациента подключают к аппарату искусственного дыхания.

Обязательно направляют усилия на устранение симптомов инсульта и на облегчение состояния больного. Ему назначают препараты для снижения температуры тела, антиконвульсанты, противорвотные средства. Используют лекарственные средства, обладающие нейропротекторным действием.

Патогенетическая терапия основывается на виде инсульта. При ишемическом поражении головного мозга необходимо как можно быстрее восстановить питание пораженной области. Для этого больному назначают препараты, рассасывающие тромбы. Возможно их удаление механическим путем. Когда тромболизис реализовать не удается, пациенту назначают Ацетилсалициловую кислоту и вазоактивные препараты.

Если у больного развивается геморрагический инсульт, то важно остановить кровотечение. Для этого пациенту назначают препараты, сгущающие кровь, например, Викасол. Возможно проведение операции для удаления образовавшейся гематомы. Ее аспирируют с применением специальной аппаратуры, либо открытым доступом, выполнив трепанацию черепа.

Родные и близкие должны оказывать больному поддержку, не оставлять его один на один с проблемой. К работе подключают психологов. Часто требуются занятия с логопедом.

Возможные последствия, осложнения

Главной опасностью инсульта является летальный исход. Если человек выжил, то болезнь все равно даст о себе знать определенными осложнениями.

К ранним последствиям относятся:

После перенесенного ишемического инсульта летальный исход наблюдается в 15-25% случаев. Геморрагическое поражение сосудов головного мозга приводит к гибели 50-60% больных. Причиной смерти становятся именно тяжелые осложнения, например, пневмония или острая сердечная недостаточность. Самыми опасными считаются первые 3 месяца после перенесенного инсульта.

Руки восстанавливаются у больных хуже, чем ноги. Будущее здоровье человека определяется тяжестью поражения головного мозга, скоростью оказания медицинской помощи, его возрастом и наличием хронических заболеваний.

К отдаленным последствиям относятся:

После перенесенного инсульта бороться с последствиями приходится в течение многих месяцев. Иногда полностью восстановиться человеку так и не удается. Чтобы реабилитация прошла максимально успешно, нужно четко следовать всем указаниям доктора.

Инсульт относится к тяжелым патологиям, так как поражает головной мозг. Поэтому даже малейшее подозрение на развивающуюся сосудистую катастрофу является поводом для экстренного обращения за медицинской помощью.