что такое инклюзия в профессиональном образовании

Новости

Инклюзия в профессиональном образовании: теория и практика, опыт и результаты

14−15 сентября 2021 года в городе Омске проходила Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция с международным участием «Инклюзия в профессиональном образовании: теория и практика, опыт и результаты».

Конференция проходила на базе Бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский колледж профессиональных технологий». Организаторами (соучредителями) конференции являлись ГАОУ ВО МГПУ «Институт специального образования и психологии» и БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий».

Программа конференции включала следующие вопросы:

К участию в конференции были приглашены специалисты муниципальных органов управления образованием, ученые, преподаватели, вузов, преподаватели учреждений общего, и профессионального образования, психологи, социальные педагоги, а также специалисты КУ ОО «Центр занятости населения города Омска», специалисты общественных организаций, ПМСС нашего региона, регионов РФ и ближнего зарубежья, ведущие научные исследования в области развития инклюзивного образования.

В рамках работы конференции проходили модульные офисы, позволяющие изучить различные аспекты развития инклюзивного образования:

Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования;

Кадровое сопровождение инклюзии;

Психолого-педагогическое сопровождение участников инклюзивного образовательного процесса;

Социально-педагогические проекты в практике организации инклюзии.

Таким образом, в работе конференции приняли участие преподаватели ВО, педагогические работники ПОО и общего образования, работники учреждений дошкольного образования, преподаватели ВУЗов, специалисты Центра занятости, регионального центра психолого-медико-социального сопровождения, а также специалисты ИРООО.

(города: Москва, Санкт-Петербург, Тамбов, Кировская область, Новокузнецк, Томск, Иркутская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Республика Башкортостан. Другие государства — Республика Беларусь, Республика Казахстан).

Поделиться

Студенты ИИЯ на стажировке в Тяньцзиньском университете иностранных языков

В октябре и ноябре 62 студента МГПУ стажируются у лучших преподавателями Тяньцзиньского университета иностранных языков

QR-коды и экспресс-тесты: как МГПУ учится с 15 ноября

С 15 ноября в Московском городском действует новый режим обучения. QR-коды, экспресс-тесты, занятия в гибридном формате — показываем, как это работает

Главные новости

Ученики и преподаватели Предуниверсария почтили память Л.С. Выготского

Всероссийская олимпиада педагогов начальной школы «Мой первый учитель-2021»

Возможности конструктора «Знаток «Для школы и дома» изучили студенты ИЦО в ходе семинара

Университетский семинар посвятили личностному развитию учителя

Мастер-класс «Мир вокруг нас» в школе общения #ятожеособенный

На следующей неделе проведем мастер-класс по хип-хопу!

Дайджест по вторникам

Елизавета Николичева выиграла соревнования IFAGG Trophy

Аспирант ИКИ получила диплом I степени Международного конкурса научных работ

Лекция Владислава Викторовича Алпатова для Даремского университета и МГПУ

С 1995 года готовим профессиональные кадры для Москвы по высоким стандартам высшего образования.

Всё включено: что такое инклюзивное образование

Закон гарантирует одинаковые права на образование всем детям без исключения. Но в случае с инвалидами, особенно ментальными, на практике реализация этого права не всегда складывается просто. Нередко в интернатах и школах к таким детям лепят ярлык «необучаемых» и не делают попыток объяснить им хотя бы основы арифметики, чтения и письма. В итоге во взрослую жизнь выходят люди не только без предметных знаний, но и часто без элементарных навыков самообслуживания. Как же устроена система образования для детей с нарушениями умственного развития, разбирались «Известия».

Не всё включено

Под определением «ментальная инвалидность» обычно понимают самые разные отклонения: аутизм, дефекты речи, шизофрению, эпилепсию, умственную отсталость. Людей с подобными заболеваниями сложно объединить в одну группу, что в свою очередь затрудняет и разработку единых подходов к их образованию. Кто-то в состоянии освоить программу 5–6-х классов общеобразовательной школы, а у кого-то могут возникнуть сложности даже с чтением и письмом.

Долгое время основными образовательными учреждениями для детей с особенностями развития были коррекционные школы и интернаты. Они должны были обеспечивать и обучение, и воспитание, и лечение, способствуя дальнейшей интеграции в общество. В отличие от обычных школ, в таких учреждениях к работе подключается целый штат специалистов — дефектологи, тифло- и сурдопедагоги, логопеды, олигофренопедагоги. Они могли оказывать помощь детям по разным направлениям.

Главным минусом такого формата обучения эксперты называют изолированность, которая не позволяет ребенку оценивать свои возможности, сравнивать себя со здоровыми сверстниками. В качестве решения проблемы предлагается инклюзивное обучение, которое подразумевает создание безбарьерной образовательной среды и активное вовлечение инвалидов в жизнь общества.

В последние годы такую модель стали развивать и в России.

— Первые инклюзивные классы появились усилиями родителей. Сейчас в Москве уже более 300 школ, которые работают по этой системе, — рассказывает «Известиям» эксперт фонда «Обнаженные сердца», клинический психолог Татьяна Морозова. — Важно понимать, что инклюзивные классы — это не те места, где «все равны» и особенности ребенка игнорируют. Это класс, где детям с этими особенностям помогают участвовать в обучении, общении, социальной жизни.

По закону родители могут прийти в общеобразовательную школу с заключением медико-педагогической комиссии и их ребенку должны создать все необходимые условия для обучения, начиная с технического оснащения, заканчивая сопровождающим его специалистом-тьютором.

Правда, на деле всё складывается не так легко. Специалистов, которые знают, как работать с такими детьми, в обычных школах нет.

— Ребенку с ментальной инвалидностью показаны особое обучение, специально разработанные способы подачи учебного материала. Притом для каждого типа нарушения методы свои. Это и подобранная визуализация, и частая повторяемость, и постепенность нагрузки.

Большая разница у детей и в темпе усвоения нового материала. Например, знакомство с буквой «А» в обычном классе проходит за один урок. Ребенку с умственной отсталостью на это нужна неделя. Кроме того, такие дети быстро устают и начинают скучать, сидеть под партой, ходить по классу, кричать, хулиганить, — рассказывает Марина Сторина, педагог вспомогательной школы, работающая в своей сфере более 20 лет.

Справляться с такими ситуациями учителям приходится своими силами. Даже тьюторов, которые должны сопровождать детей и помогать в образовательном процессе, в России пока не хватает. Так, на деле инклюзивность чаще всего оборачивается тем, что руководство школы просит родителей забрать ребенка на домашнее обучение, тем самым уничтожая сам принцип включения в социум.

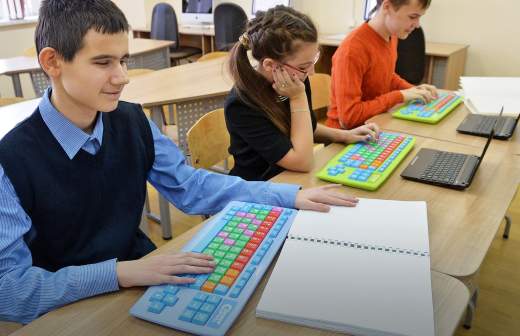

Занятия в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья

Ситуацию пытаются исправить энтузиасты. С 2016 года компания Ingka Centres вместе с региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива» запустила федеральный проект «На урок — вместе», который призван повысить уровень инклюзивной культуры в России. В его рамках оборудуют ресурсные комнаты для занятий, проводятся обучающие семинары и тренинги для учителей, ведется работа с самими школьниками. Последнее, уверены эксперты, особенно важно.

— На «Уроках доброты» детей учат пониманию и толерантному отношению к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья, и уже сейчас мы видим, что ситуация начинает постепенно меняться. В охваченных проектом регионах уровень толерантности к особенным детям и готовность к развитию инклюзивного образовательного формата ощутимо повышается, — уверяет София Трофимова, генеральный директор Ingka Centres в России.

Сменить приоритеты

Помимо организации сопровождения и создания дружелюбной атмосферы, для нормального обучения ребенка с ментальными нарушениями нужно менять и сам подход к образованию. Он не должен сводиться к попытке «для галочки» освоить стандартные школьные предметы, уверены специалисты.

— Если до 4–5-го класса дети могут учиться как все, то дальше им становится сложно. Появляются такие дисциплины, как физика, химия, которые с ментальными нарушениями не освоить. Здесь нужно бы разработать индивидуальный маршрут, чтобы у ребенка была возможность уйти на другие предметы, — объясняет Елена Ворошилова, ведущий научный сотрудник ФГНУ «Институт управления образованием РАО.

Оптимальной заменой «сложных» предметов специалисты считают уроки по развитию трудовых навыков.

— Мы не говорим о том, что эти дети пойдут на высшее образование, но очень важно, чтоб они могли жить сами, обслуживать себя, создать семью, трудиться. Абстрактные предметы и понятия им даются сложно, но зато предметно-практическая деятельность усваивается прекрасно. К сожалению, в школах с инклюзивной системой, которые я знаю, такой возможности нет, — делится Ворошилова.

Такого же мнения придерживается и Ирина Буфетова, дефектолог клиники неврологии и эпилептологии «EpiJay».

— На мой взгляд, оптимальная задача для родителей и учителей ребенка с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья. — «Известия») — сделать его полезным членом общества, то есть дать ему возможность овладения хотя бы минимальными профессиональными навыками. Как правило, это возможно. Главное — грамотно выстроить образовательный маршрут: развивать мотивацию, желание работать, умение контролировать себя и свои порывы.

Не менее важно, по мнению эксперта, помнить и о бытовых моментах: учить детей распоряжаться деньгами, платить за коммунальные услуги, готовить пищу, избегать мошенников.

Пока ребенку с ментальными нарушениями не будут давать такие базовые знания, говорить о дальнейшем образовании для них не приходится. Оно может быть лишь номинальным.

— Многие московские колледжи открыли группы для детей с инвалидностью. Туда берут всех более-менее вменяемых выпускников спецшкол, а потом выясняется, что программу они не тянут. Но поскольку деньги нужны всем, их как-то доучивают до конца и проводят через экзамены, понимая, что работать они всё равно не будут, — рассказывает Екатерина Зотова, журналист и педагог спецшколы.

Организовать подобные занятия в рамках стандартной школьной программы, по мнению специалистов, затруднительно, поэтому для детей со сложными расстройствами предлагается создать спецклассы внутри общеобразовательных школ. Так у них будет возможность и заниматься по собственной программе, и одновременно участвовать в жизни школы, общаться со сверстниками.

Не всё потеряно

Особенно остро в России стоит проблема школ-интернатов и психоневрологических диспансеров, куда обычно попадают дети со сложными нарушениями.

— По закону они также имеют право на образование. Многие из них не могут самостоятельно посещать школу. К ним должны приходить педагоги, но практика, к сожалению, печальная. В интернатах содержится по 400 человек, на них — две нянечки, которые успевают памперсы поменять да бутылочку дать. Ни о каком обучении и воспитании речи вообще не идет. И это самая страшная судьба, — уверена Елена Ворошилова.

Занятия с детьми в Центре лечебной педагогики

С клеймом «необучаем», которое обычно ставят на подопечных интернатов, эксперты не согласны. Определенными навыками самообслуживания большинство из них все-таки может овладеть. Более того, нередко в эти учреждения попадают и те, чье состояние при других обстоятельствах могло бы существенно улучшиться. Например, если бы родителям таких детей своевременно оказали поддержку и объяснили, как следует поступить.

Эту работу в Москве взял на себя благотворительный фонд компании КПМГ совместно с ЦЛП, «Пространством общения» и Елизаветинским садом. Они запустили в Москве программу раннего вмешательства «Уверенное начало», которая предназначена для детей от 0 до 3 лет с различными двигательными нарушениями или нарушениями сразу в нескольких областях развития. В рамках проекта к семьям, проживающим в Москве (в пределах МКАД), дважды в неделю приезжает консультант по раннему вмешательству и бесплатно проводит часовые занятия с ребенком и одним из его родителей. Специалисты оказывают семье информационную и эмоциональную поддержку, помогают наладить контакты с другими организациями, учат правильному взаимодействию с ребенком.

Занятие с ребенком по программе «Уверенное начало»

Однако пока всё это лишь локальные инициативы, которые, как надеются эксперты, смогут в будущем получить широкое распространение.

Внеурочная деятельность

Не менее важно развивать детей и вне образовательных учреждений. Сейчас в крупных городах этим активно занимаются музеи и театры, придумывая специальные программы для посетителей с разными видами инвалидности. По-своему реализовали идею инклюзии и в Ботаническом саду МГУ.

— В августе 2017 года при содействии фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» у нас был открыт сенсорный сад. На деревянной площадке — шесть столиков-грядок, в них посажены ароматические растения — мята, лаванда, шалфей и другие. Здесь я занимаюсь с людьми, имеющими нарушения зрения и слуха, — рассказывает Анна Демидова, геоботаник, научный сотрудник и экскурсовод Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», волонтер фонда «Со-единение». — Я замечаю, что и здоровым детям бывает интересно понаблюдать за нашими экскурсиями. Мне кажется, замечательную традицию «Уроков доброты», где здоровым детям рассказывают, например, о детях слепоглухих, о пальцевой азбуке (дактилологии), можно продолжить и в ботаническом саду. Дети любят игры, так почему бы не поиграть в школу и не познакомить друг друга с растениями?

Инклюзивное образование простыми словами. Принципы и проблемы инклюзии

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. На протяжении долгих лет дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могли получать образование только в коррекционных школах или дома.

Под ОВЗ мы имеем в виду не только физическую инвалидность, но и ментальную. В список последней входят такие заболевания как аутизм, умственная отсталость, задержка речи, шизофрения и др.

Программа рядового учебного заведения дается им нелегко, а чаще не дается совсем. Такой ученик имеет заметно низкую успеваемость на фоне одноклассников. Как правило, не найдя подхода, учителя ставят ему клеймо «необучаемый», просят родителей забрать документы и перевести ребенка в специализированное заведение.

Специальные учреждения дают особенным детям знания в приемлемой для них форме и комфортном темпе. Однако подобное обучение имеет один большой минус: отсутствие естественной среды и контакта с обычными людьми.

А ведь в будущем человеку с ОВЗ нужно будет как-то приспосабливаться к реальному миру и жить в нем, обслуживая свои элементарные потребности.

В связи с этим во многих странах, и России в том числе, набирает популярность инклюзивное образование – что это такое и чем оно отличается от обычного, давайте разберемся.

Определение понятия

Термин «инклюзия» произошел от английского слова «inclusion», что переводится как «включение», «вхождение», «вовлечение».

В контексте образования инклюзия – это процесс включения детей с любыми повышенными потребностями в привычный образовательный процесс, а так же сокращение количества отказов в поступлении их в обычные школы.

Определение инклюзивного образования – это вид обучения и воспитания, при которых дети с любыми отклонениями могут учиться в любой обычной школе. Им не приходится гнаться за успеваемостью здоровых сверстников. Для них создаются адекватные их способностям условия – планировка класса, методики и план обучения, шкала оценок и т.д.

Целью инклюзии является создание безбарьерного пространства, в котором дети с разными возможностями общаются, обмениваются опытом, навыками, вместе участвуют в развлекательных и культурных мероприятиях.

Такой подход важен для обеих категорий учеников с двух точек зрения:

ментальные и физические инвалиды чувствуют себя полноценной частью социума, а не его периферией, благодаря инклюзивному образованию в школе. Такие дети имеют лучшие результаты в обучении, чем те, кто изолирован от социума в 4-х стенах дома или контактирует только с себе подобными.

Совместное обучение важно для их психического самочувствия, развития и дальнейшей интеграции в общество. Сложно осознавать (если это возможно), что ты не такой, как все. Разделение на «больной» и «здоровый» только увеличивает чувство отчужденности, непринятия себя, стыда;

обычные дети учатся понимать тех, кто в чем-то ограничен, сочувствовать и помогать им. Не бояться, не отталкивать, не относиться враждебно к тем, кто хоть чем-то отличается.

Такая проблема, к сожалению, существует в нашем обществе: людям с ОВЗ нередко приходится терпеть недопустимое отношение к себе. Их могут запросто оскорбить на улице, тыкать в них пальцами, смеяться над внешними дефектами (и все это делают даже взрослые!). Возможно, что инклюзивное образование —это наш шанс вырастить более доброе, эмпатичное поколение.

Инклюзию стоит отличать от интеграции. Во втором случае ребенок вынужден подстраиваться под общую программу, что редко выходит. Специально для него никто ничего не меняет. С инклюзивным подходом школа адаптируется под ученика.

Принципы инклюзивного образования

Первые учреждения инклюзивного типа появились в нашей стране в качестве эксперимента примерно в 80-90 годах 20 века. В 2008 году Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов и утвердила ее на законодательном уровне спустя 4 года (2012). С тех пор дети с ограниченными возможностями имеют полноправный доступ к обучению вместе со здоровыми ребятами.

Таким образом, инклюзивное образование – это вид образования, регулируемый Конституцией РФ и имеющий свои специфические принципы:

Эти принципы – манифест о ценности человеческой жизни. О том, что все люди имеют равные права несмотря на проблемы с физическим или психическим здоровьем. О том, что недостатки одних могут служить ресурсом для других.

Проблема инклюзии

На словах и на бумаге все звучит красиво и благородно. Однако нужно озвучить и то, что инклюзивное образование – это еще и ряд проблем, с которыми сталкиваются все участники процесса. Всю их совокупность можно разделить на 2 большие группы:

Отдельной проблемой в осуществлении инклюзивного образования можно выделить несовершенство государственной системы. Если быть точнее – исполнение законов, прописанных в Конституции, в отношении людей с ОВЗ.

В теории родители детей с ограниченными возможностями имеют полное право прийти в любую школу по месту проживания, принести медико-педагогическое заключение, на основе которого их будут обязаны принять на обучение. На деле – в большинстве школ нет специалистов, подобной практики тоже нет, «ищите другое заведение».

Есть только надежда, что идея (законная) об инклюзивном образовании будет продвигаться неравнодушными к этой проблеме людьми.

Автор статьи: Коваленко Лилия Сергеевна (психолог)

Инклюзивное образование как современная модель образования лиц с ограниченными возможностями здоровья

Инклюзивное образование как современная модель образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (понятие, цель, задачи, принципы, формы инклюзивного образования детей с ОВЗ). Реализация инклюзивного образования в ДОУ

Целью инклюзивного образования является предоставление права на образование обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, преодоление социальных, физиологических и психологических барьеров на пути приобщения ребенка с ограниченными возможностями здоровья к образованию, обеспечение психолого-педагогической и социальной поддержки в социокультурном пространстве, социальная адаптация и интеграция.

Задачи инклюзивного образования:

— создание адаптивно-образовательной среды

— обеспечение индивидуально-педагогического подхода к ребёнку с ОВЗ;

— построение обучения особым образом с выделением специальных задач, методов, приёмов и средств достижения тех образовательных задач, которые в условиях нормы достигаются традиционными способами;

— интеграция процесса освоения знаний и учебных навыков процесса развития и социального опыта, жизненных компетенций;

— обеспечение психолого-педагогического процесса интеграции детей с ОВЗ в образовательную и социальную среду, содействие ребёнку и его семье с помощью педагога;

— разработка специальных программ, методических комплексов для детей с ОВЗ;

— координация и взаимодействие специалистов разного профиля и родителей;

— повышение профессиональной компетенции и компетентности педагогов в вопросах обучения и развития детей с ОВЗ различной специфики и выраженности;

— формирование толерантного восприятия и отношения участников образовательного процесса к различным нарушениям детей с ОВЗ.

Инклюзивное образование строится на следующих принципах:

— принцип индивидуального подхода;

— принцип поддержки самостоятельной активности ребенка;

— принцип активного включения в образовательный процесс всех его участников;

— принцип междисциплинарного подхода;

— принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания;

— принцип партнерского взаимодействия с семьей;

— принцип динамического развития образовательной модели детского сада.

По уровню включения ребёнка в образовательный процесс условно обозначают следующие формы (виды) инклюзии: точечную, частичную, полную. Точечная инклюзия — это включение ребёнка в коллектив сверстников лишь на праздниках, кратковременно в играх или на прогулке. Частичная инклюзия — предполагает включение ребёнка в режиме половины дня или неполной недели, например, когда ребёнок находится в группе сверстников, осваивая непосредственно учебный материал в ходе индивидуальной работы, но участвует в занятиях по изобразительной деятельности, физической культуре, музыке и др. вместе с другими детьми. Вариант полной инклюзии — посещение ребёнком с ограниченными возможностями здоровья возрастной группы в режиме полного дня самостоятельно или с сопровождением. ребёнок занимается на всех занятиях совместно со сверстниками. При этом выбираются задания различного уровня сложности, дополнительные игры и упражнения.

Реализация инклюзивного образования в построении инклюзивного процесса в ДОУ выполняется следующим образом:

1. диагностика индивидуальных особенностей развития детей инклюзивной группы

— беседа и анкетирование родителей;

— диагностика развития ребенка;

— наблюдение за поведением в группе.

2. междисциплинарное оценивание ресурсов и дефицитов ребенка, составление индивидуального образовательного маршрута и индивидуального образовательного плана.

3. планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных образовательных потребностей детей группы.

4. организация совместной жизнедеятельности детей в условиях инклюзивной группы.

5. создание общности детей и взрослых (вместе мы группа, основанной на уважении и интересе к личности каждого члена группы, к его индивидуальным особенностям;

6. формирование умения устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми (младшими, сверстниками, старшими, взрослыми);

7. формирование умения поддерживать друг друга;

8. развитие коммуникативных навыков и культуры общения, создание позитивного эмоционального настроя;

9. активизация способности выбирать, планировать собственную деятельность, договариваться с другими о совместной деятельности, распределять роли и обязанности;

10. развитие умений и навыков игровой, познавательной, исследовательской деятельности;

11. формирование навыков саморегуляции и самообслуживания.

Содержание инклюзивного образования реализуется в разных формах:

— индивидуальные занятия со специалистами;

— активные действия в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);

совместная деятельность и игра в микро группах с другими детьми;

— праздники, конкурсы, экскурсии;, походы выходного дня.

Учреждение успешно реализует инклюзивную практику, если:

все дети, включенные в образовательный процесс

• показывают положительную динамику в развитии (особенно в развитии социальных навыков);

• адаптированы и приняты детской группой, с желанием посещают образовательное учреждение;

• получают помощь и поддержку в овладении образовательной программой.

родители детей с ОВЗ

• понимают как перспективу развития их ребенка, так и актуальные задачи и ответственность, стоящие перед ними в процессе включения ребенка в образовательную среду;

• полноценно участвуют в процессе обучения и развития своих детей;

• проинформированы и поддерживают режим пребывания ребенка в образовательном учреждении;

• включены в систему психолого-педагогического сопровождения ребенка.

родители всех детей, посещающих инклюзивную группу

• занимают активную позицию сотрудничества и поддержки по отношению к семье «особого ребенка», учителю, специалистам психолого-педагогического сопровождения.

педагоги

• принимают политику администрации

образовательного учреждения по инклюзивному образованию;

• реализуют инклюзивную практику, используя как уже имеющийся профессиональный опыт и знания, так и инновационные подходы к обучению, принимают участие в разработке и реализации индивидуальных образовательных планов (индивидуальных планов или программ развития в дошкольных образовательных учреждениях);

• эффективно взаимодействуют с родителями, координатором по инклюзии, специалистами психолого-педагогического сопровождения;

• имеют положительную мотивацию в осуществлении своей профессиональной деятельности;

• имеют информацию о возможных ресурсах как внутри образовательного учреждения, так и вне его (в окружном ресурсном центре по развитию инклюзивного образования, окружном методическом центре, общественных организациях) и активно их используют в профессиональной деятельности.