что такое инклюзивные политические институты

Неэргодическая экономика

Изучение широкого спектра проблем экономики

Концепция инклюзивных институтов и ее приложения

1. Введение: системный взгляд на историю

Сегодня все большую популярность приобретает концепция инклюзивных институтов (КИИ), подробно раскрытая в работе (Аджемоглу, Робинсон, 2015а). Данную книгу можно считать эпохальной, т.к. в ней делается уникальная попытка пересмотреть и переосмыслить всю мировую историю на основе единой теоретической схемы. Надо признать, что поставленная грандиозная задача в целом решена авторами успешно. В связи с этим неудивительно, что новая теория уже получила отклик в отечественной периодике, включая обстоятельные рецензии на этот монументальный труд (Заостровцев, 2014). Тем не менее, разговор об инклюзивных институтах никак нельзя считать исчерпанным, а многие вопросы нуждаются, по крайней мере, в детальном обсуждении.

В предисловии к книге, написанном А.Б.Чубайсом, справедливо говорится, что проблема, вынесенная в название бестселлера, может считаться вершиной экономического знания. Действительно, авторы замахнулись на научную сверхзадачу, не ограничиваясь узкими темами своих профессиональных интересов. При этом характерно, что подобная книга могла сложиться только благодаря удачному соединению усилий известного макроэкономиста – Дарона Аджемоглу – и практикующего политолога – Джеймса Робинсона. Вся их теория есть не что иное, как синтез принципов экономики и политологии. Заметим попутно, что авторы подготовили и более академичный труд (Аджемоглу, Робинсон, 2015б), наполненный моделями и математическими приложениями. Вместе с тем они не впали в традиционную крайность мейнстрима – нагромождение и анализ сложных моделей. Как справедливо отметил Т.Пикетти, «экономическая наука так и не избавилась от детского пристрастия к математике…, которое препятствует историческим исследованиям и сближению экономики с другими социальными науками… Слишком часто экономистов волнуют в первую очередь мелкие математические задачи, которые, кроме них, никому не интересны…» (Пикетти, 2016, с.50). Д.Аджемоглу и Дж.Робинсон удачно избежали этого традиционного порока экономистов и вышли на качественно иной уровень осмысления и обобщения исторических траекторий.

Залогом успеха у широкой аудитории читателей является избранный авторами стиль изложения своих идей. Этот стиль можно назвать методом стилизованных исторических примеров. Каждый тезис в книге иллюстрируется и поясняется на конкретном историческом примере, который авторами сознательно очищен от лишних деталей и позволяет увидеть суть обсуждаемой проблемы. В литературе уже указывалось на возможности метода стилизованных примеров для распознавания новых трендов и изучения будущего (Балацкий, 2015б), а Д.Аджемоглу и Дж.Робинсон продемонстрировали его плодотворность при изучении исторической ретроспективы.

Вместе с тем, несмотря на все достоинства новой теории, не все трактовки и интерпретации ее авторов безупречны; многие из них искаженно и даже принципиально неверно воспроизводят реальность. Во многом эти ошибки связаны с широчайшим охватом географии исторических событий – не удивительно, что авторы могут недопонимать специфику некоторых анализируемых ими стран. В связи с этим имеет смысл не только еще раз изложить смысл и детали новой концепции, но и обсудить по ходу дела ее спорные моменты. В этом и состоит задача данной статьи.

Оговоримся, что мы не будем делать акцент на масштабной критике новой концепции. Это уже отчасти было сделано в работах (Арсланов, 2016а; Арсланов, 2016б), где справедливо отмечалась монокаузальность КИИ. Мы ограничимся лишь небольшой правкой новой теории с учетом замеченных недостатков. Более того, мы полагаем, что монокаузальность КИИ следует воспринимать не как недостаток, а как достоинство, ибо это позволяет достичь той простоты, когда аналитическая схема становится максимально выпуклой и операциональной. При этом оговоримся, что ставшее традиционным противопоставление географического и институционального факторов отнюдь не фатально и может быть решено путем увязывания их в рамках единой логической цепочки. Например, нынешнее состояние Исландии, которая может служить образцом европейской демократии, базируется на построенных в ней инклюзивных институтах. Однако сами эти институты во многом являются следствием географической специфики страны – на протяжении всей истории в ней так и не сложился абсолютизм; чрезмерная концентрация власти и богатства в руках какого-либо человека заканчивалась его банальным убийством. Суровый северный климат, небольшое население и ограниченность всех жизненных благ предполагала их равномерное распределение между членами общины и взаимопомощь; чрезмерное обогащение одних почти автоматически обрекало на гибель других, что и инициировало жесткие действия по ограничению роста социального неравенства. Однако такая роль географического фактора не меняет того, что траектория развития Исландии последних столетий формировалась в рамках инклюзивных институтов.

2. Инклюзивные и экстрактивные институты

Основными категориями новой теории являются понятия инклюзивных и экстрактивных институтов. Под инклюзивными понимаются такие институты, которые разрешают и стимулируют участие больших групп населения в экономической активности, что в свою очередь позволяет наилучшим образом использовать их таланты и навыки на базе свободы выбора того, где работать и что покупать. Иными словами, инклюзивные институты (ИИ) обеспечивают вовлечение в экономический круговорот широких масс и, соответственно, большого объема человеческого капитала. Под экстрактивными понимаются институты, которые направлены на то, чтобы выжать максимальный доход из эксплуатации одной части общества и направить его на обогащение другой части. Иными словами, экстрактивные институты (ЭИ) ограничивают участие масс в экономическом круговороте и отводят им место эксплуатируемой социальной группы, не способной продуктивно использовать имеющейся у нее человеческий капитал.

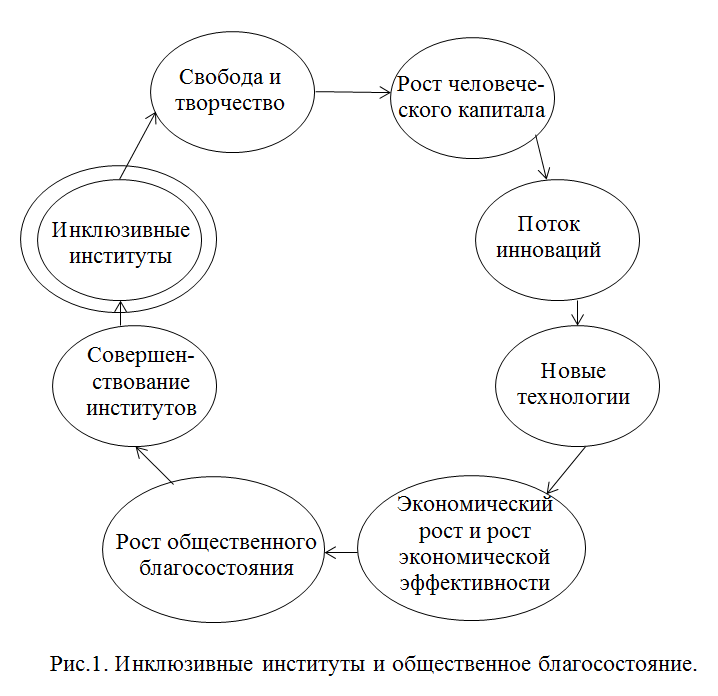

Введение в рассмотрение двух типов институтов почти автоматически решает загадку богатства народов. ИИ запускают цикл по созданию и эффективному приложению человеческого капитала, что продуцирует инновации и новые технологии, а это в свою очередь ведет к росту эффективности производства, более активному экономическому росту и возрастанию общественного благосостояния. Более высокий уровень жизни и более демократичные институты взаимодействия экономических агентов ведут к постоянному переосмыслению и совершенствованию существующих институтов, делая их еще более инклюзивными (рис.1). Соответственно появление и устойчивое функционирование ИИ ведет общество к обогащению и процветанию, а ЭИ, сковывающих творческую энергию масс, – к постепенному обнищанию.

На первый взгляд, введенные понятия являются почти самоочевидными и выстраиваемая на их основе теория также вполне разумна и убедительна. Однако на практике возникают две большие проблемы.

Первая – генетическая – проблема состоит в том, что наблюдения показывают следующее: очень немного стран в мире добились пресловутого процветания. Это означает, что ЭИ повсеместно доминируют и не желают уступать свои позиции прогрессивным ИИ. Иначе говоря, ЭИ – это естественное, почти природное состояние общества, а за инклюзивные институты надо отчаянно бороться. Можно выразить это и таким образом: захват государственной власти группой жестокосердных субъектов (элитой), беспощадно эксплуатирующих остальную часть населения (массы), является нормой общественной жизни, тогда как любое отклонение от этого сценария следует воспринимать в качестве счастливого исключения из правила. И это действительно так. В связи с этим необходимо тонкое достраивание теории, которое позволило бы понять нюансы процесса построения эффективных ИИ.

Вторая – методологическая – проблема состоит в том, что на содержательном уровне введенные понятия ИИ и ЭИ вполне понятны и операциональны, однако при идентификации институтов конкретной страны в определенный период времени нужно иметь более ясные критерии и определения. Например, какие институты сегодня доминируют в Китае – экстрактивные или инклюзивные? Можно задать и более сложный вопрос о степени инклюзивности. Например, в какой стране институты являются более инклюзивными – в США или в Канаде? Для ответа на поставленные вопросы необходимо формальное определение ИИ и ЭИ. К сожалению, Д.Аджемоглу и Дж.Робинсон не дают никаких зацепок к более четкому измерению феноменов экстрактивности и инклюзивности.

Как оказывается, феномен эффективности институтов, в том числе их экстрактивности и инклюзивности, можно поставить на количественную основу. В частности, весьма плодотворным является политологический подход Д.Дзоло, который исходит из того, что политический процесс носит противоречивый характер и представляет собой тонкую балансировку полярных ценностей – личной безопасности и свободы, защиты политического режима и поддержания социального разнообразия, эффективности управления и соблюдения прав человека, и т.п. (Дзоло, 2010). Исходя из этого в работе (Балацкий, Екимова, 2016) был предложен базовый индекс институционального развития, который совмещает в себе индекс гарантий (Г) и индекс свободы (С) [1]. Отталкиваясь от этой конструкции, можно дать более строгое определение ИИ и ЭИ.

Для этого рассмотрим два общественных класса – элиту и массы. Тогда инклюзивными являются институты, в которых представители элиты и масс имеют уровень политических, экономических и социальных гарантий и свобод больше некоего критического уровня: ГЭ>Г*; СЭ>С*; ГМ>Г*; СМ>С*, где Э и М – индексы элиты и масс соответственно; звездочкой обозначена нижняя граница свобод и гарантий. Тогда экстрактивными являются институты, в которых представители элиты имеют уровень политических, экономических и социальных гарантий и свобод больше некоего критического уровня, а представители масс – меньше этого уровня: ГЭ>Г*; СЭ>С*; ГМ ГЭ>Г*; С**>СЭ>С*; Г**>ГМ>Г*; С**>СМ>С*, где звездочками обозначены нижняя и верхняя границы свобод и гарантий. Несложно видеть, что если для масс большее значение имеет нижняя граница, то для элит – верхняя. Так, если массы не имеют минимальных свобод и гарантий, то это ЭИ. Однако если элиты имеют чрезмерно много свобод и гарантий, то это тоже признак ЭИ. Кстати говоря, ловушка преждевременной инклюзивности, о которой говорит А.Чубайс, объясняется именно дисбалансом между гарантиями и свободами масс и элит.

9. Прикладное значение теории инклюзивных институтов

Несмотря на все изящество и содержательность КИИ, ее прогностические способности не следует переоценивать. Это связано со слабой верифицируемостью основных понятий и рукотворным характером истории. В связи с этим дать конкретные прогнозы будущих успехов и неудач для разных стран с помощью КИИ невозможно. Тем не менее наличие двух институциональных режимов позволяет, по мнению Д.Аджемоглу, объяснить все тренды последнего столетия; более того, именно борьба этих двух типов институтов предопределит тренды последующего столетия (Паласиос-Уэрта, 2016).

В этом смысле КИИ дает возможность анализа глобальных вызовов и проблем, стоящих перед разными странами. Здесь самым интересным представляется вывод относительно Китая и России. В данный момент элиты этих стран предпринимают титанические усилия по обеспечению экономического роста. Однако КИИ выносит свой вердикт: сколь бы ни были впечатляющими успехи стран с ЭИ, все равно они будут временными и рано или поздно сменятся технологической депрессией (Паласиос-Уэрта, 2016).

С таким прогнозом не следует спорить, к нему стоит прислушаться. Дело в том, что в недавнем прошлом Россия уже потерпела несколько крупных технологических фиаско. Полностью провалилась доктрина инновационной экономики, инициированная Д.А.Медведевым; провалилась доктрина реиндустриализации страны и создания высокотехнологичных рабочих мест, инициированная В.В.Путиным. Сегодня пробуксовывает доктрина глобального импортозамещения, возникшая как ответ на международные санкции. В стране нарастает глобальная бюрократизация всех сторон жизни общества. Все эти факты говорят о том, что в условиях жесткой вертикали власти запустить технологический прогресс действительно оказывается проблематично. По всей вероятности, власть должна будет в перспективе пожертвовать определенным объемом экстрактивности, чтобы вывести экономику на траекторию активного роста.

Одним из классических проявлений ЭИ является длительное пребывание политического деятеля на высшем государственном посту. В современном мире предельный срок такого пребывания у руля страны ограничен восемью годами. Россия уже сегодня превысила эти нормы и не просматривается эффективной смены руководителя государства. Эту проблему также придется решать; в противном случае прогнозы КИИ могут сбыться, а это означает сползание России на периферию мировой политики и экономики.

10. Заключение

Запад с его прогрессивными ИИ предложил миру очередную научную новинку – КИИ. В новой теории просматривается определенная идеологическая ангажированность и тенденциозность. Авторы всячески расхваливают колыбель капитализма – Великобританию – и венец современного капитализма – США. Именно ИИ этих стран выступают в качестве образцов для остальных народов и государств. При этом прошлые и современные проблемы этих стран опускаются, хотя известно, что они не менее масштабны, чем во многих развивающихся экономиках. Наверное, по этому поводу будут вестись дискуссии для выработки более взвешенной позиции. Однако в целом КИИ дает прекрасный рабочий инструмент для анализа текущих проблем стран с недостаточно эффективными институтами. Причем этот инструмент позволяет не только понять слабые моменты в институциональном развитии страны, но и определить зоны, в которые следует внести институциональные поправки. При определенном уточнении и совершенствовании КИИ может стать важной вехой в понимании закономерностей развития человеческой цивилизации.

Разумеется, сегодня есть альтернативы КИИ, например, структурно-динамическая теория, основанная на современной теории сложности (Быков, 2008). Данная теория также довольно успешно объясняет возникновение политических и экономических кризисов, однако она не способствует понимаю эффекта богатства нации и ее процветания. В этом смысле КИИ является более предпочтительной теоретической конструкцией. Время покажет, насколько долго продлится такое положение дел.

Литература

Аджемоглу Д., Робинсон Дж. (2015 а ) Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: Издательство АСТ. – 693 с.

Асемоглу Д., Робинсон Дж. (2015 б ) Экономические истоки диктатуры и демократии. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. – 512 с.

Арсланов В.В. (2016 а ) «Инклюзивные институты» – основной фактор устойчивого роста? Статья 1// «Общественные науки и современность», №4. С.

Арсланов В.В. (2016 б ) «Инклюзивные институты» – основной фактор устойчивого роста? Статья 2// «Общественные науки и современность», №5. С.

Балацкий Е.В. (2013) Новые характеристики глобального капитализма// «Общество и экономика», №3. С.59–80.

Балацкий Е.В. (2015 а ) Концепция антихрупкости социальных систем и ее приложения// «Общественные науки и современность», №6. С.116–130.

Балацкий Е.В. (2015 б ) Управленческие парадоксы реформ в университетском секторе// «Журнал Новой экономической ассоциации», №2(26). С.124–149.

Балацкий Е.В., Екимова Н.А. (2016) Оценка институционального развития России. М.: «Перо». – 263 с.

Дзоло Д. (2010) Демократия и сложность: реалистический подход. М.: Изд. дом ВШЭ. – 320 с.

Житнухин А.П. (2014) Леонид Шебаршин. Судьба и трагедия последнего руководителя советской разведки. М.: Молодая гвардия. – 237 с.

Заостровцев А.П. (2014) История по Асемоглу–Робинсону: институты, развитие и пределы авторитарного роста// «Общественные науки и современность», №3. С.32–43.

Кузнецова Р.В. (2016) Курчатов. М.: Молодая гвардия. – 431 с.

Норт Д., Уоллис Дж., Уэбб С., Вайнгаст Б. (2012) В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономической деятельности. Докл. к XIII апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, Москва, 3–5 апр. 2012 г. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. – 48 с.

Паласиос-Уэрта И. (ред.) (2016) Через 100 лет: ведущие экономисты предсказывают будущее. М.: Изд-во Института Гайдара. – 304 с.

Пикетти Т. (2016) Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс. – 592 с.

Плискевич Н.М. (2013 а ) Возможности трансформации в России и концепция Норта–Уоллиса–Вайнгаста. Статья 1. Срывы модернизации: вчера и сегодня// «Общественные науки и современность», №5. С.37–50.

Плискевич Н.М. (2013 б ) Возможности трансформации в России и концепция Норта–Уоллиса–Вайнгаста. Статья 2. Пороговые условия перехода// «Общественные науки и современность», №6. С.45–60.

Плискевич Н.М. (2014) Трансформация системы «власти-собственности» в России: региональный аспект. М.: Институт экономики РАН. – 50 с.

Полтерович В.М. (1999) Институциональные ловушки и экономические реформы// «Экономика и математические методы», Т.35, №2. С.1–37.

Полтерович В.М. (2007) Элементы теории реформ. М.: Издательство «Экономика». – 447 с.

Талеб Н.Н. (2014) Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус. – 768 с.

Талеб Н.Н. (2011) Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса в бизнесе и жизни. М.: Манн. Иванов и Фербер. – 320 с.

Талеб Н.Н. (2009) Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М.: КоЛибри. – 528 с.

[1] В данном случае мы абстрагируемся от того, каким образом вычисляются соответствующие индексы; для нас важно другое – принципиальная возможность соответствующих вычислений и вытекающие из этого выводы.

[2] Мы оставляем в стороне вопрос частных оценок эффективности институтов, даваемых многочисленными аналитическими компаниями (Балацкий, Екимова, 2016). Для простоты мы отталкиваемся от агрегированных оценок гарантий и свобод.

[3] Некоторые важные расхождения в ТН и КИИ подмечены в работах (Плискевич, 2013а; Плискевич, 2013б).

Официальная ссылка на статью:

Балацкий Е.В. Концепция инклюзивных институтов и ее приложения// «Общественные науки и современность», №2, 2017. С. 143–156.

Институты под угрозой: как растущее неравенство может изменить мир

В интервью «Эконс», записанном после серии почетных лекций памяти Цви Грилихеса «Сравнительное конституционное устройство», которые Робинсон прочитал для РЭШ, он рассуждает о том, станет ли пандемия коронавируса «точкой перелома» и какие еще факторы могут привести к трансформации институтов.

– Здравствуйте, профессор Робинсон! Рада вас видеть. Большое спасибо, что уделили нам время на эту беседу. Мой первый вопрос будет таким: как вы считаете, используя терминологию [вашей книги] «Почему одни страны богатые, а другие бедные», мы сейчас находимся в «точке перелома»?

– Я так не считаю. Я думаю, есть долгосрочные факторы, такие как последствия неравенства, растущего неравенства, а также усиление роли Китая, которые представляются куда более значимыми. То есть долгосрочные тенденции, которые потенциально могут трансформировать политические силы в мире. Но я думаю, что COVID-19 – фактор совсем не такого масштаба.

– То есть вы считаете, что институциональные изменения возможны не из-за COVID-19, а вследствие ряда долгосрочных факторов. Будем ли мы наблюдать рост институционального разрыва? Страны с инклюзивными институтами удаляются от стран с экстрактивными институтами?

– Известно, что инклюзивные институты сегодня оказались под угрозой во многих частях света. В США президент Трамп, по сути, не верит в демократию, не верит в институты и в течение четырех лет пытается деинституционализировать американское государство, сделать его в каком-то смысле персоналистским. Так что в США институты очевидно столкнулись с масштабным вызовом. Подобное происходит и в Европе – например, в Венгрии и Польше, где, как мы думали, были устойчивые инклюзивные институты. Да, проблемы есть.

Инклюзивные и экстрактивные институты

Экстрактивные институты направлены на то, чтобы прибыль от экономической деятельности перераспределялась в пользу отдельной небольшой социальной группы за счет всех остальных. Инклюзивные институты, напротив, стимулируют максимально широкое распределение выгод от экономической деятельности, вовлекая в нее все социальные группы.

И в США из-за этого стала распространенной идея о том, что институты больше не работают на благо среднего американца, – и это один из факторов, которыми сумел воспользоваться Трамп.

– Думаю, идея о том, что институты не работают, к сожалению, распространена не только в США, – мы видим это во многих странах, в том числе и в России. Один из вопросов, связанных с этой темой: в трудные времена люди склонны взывать к левиафану – люди хотят, чтобы государство было сильным, чтобы оно могло защищать их и решать их проблемы. В то же время мы видим, что доверие к государственным институтам в последние годы снижалось.

– Да, очень интересно, какими неоднородными были меры по борьбе с COVID-19. С одной стороны, вы совершенно правы, есть довольно деспотичные государства – такие как Китай или Вьетнам, которые могут все закрыть и всех контролировать, и такие инструменты оказались очень эффективны в этом контексте. Но любопытно, что Новая Зеландия, где все совсем иначе, где очень развита демократия, где люди доверяют государству и готовы сотрудничать, тоже очень хорошо справилась. Да, есть огромные отличия между инклюзивными обществами: например, разница между Швецией и США очень велика – уровень неравенства, социальная мобильность… И у всех этих различий есть важные последствия в том, как эти государства справляются с проблемой. Не все универсально: одна из проблем теорий в социальных науках в том, что мы стремимся к простым понятиям, которые позволят людям лучше понимать мир, но очевидно, что за этими простыми понятиями скрываются важные различия между обществами.

Знаете, у кого получилось плохо? Плохо справились [с COVID-19] страны с англосаксонской моделью капитализма с их недоверием к государству, недоверием, которое политики взращивали на протяжении 40 лет. Как говорил Рональд Рейган, самые страшные слова в английском языке – «я из правительства, и я пришел вам помочь». Такого рода индивидуалистские общества справились [с COVID-19] хуже, потому что люди в них не хотят подчиняться государству и делать простейшие вещи, которые могут остановить инфекцию.

В США мы видели массовое гражданское неповиновение. Например, в Чикаго, когда мэр города и губернатор Иллинойса пытались не дать людям поехать на озера и закрывали национальные парки, люди просто игнорировали эти запреты, нелегально приезжали и все равно шли в парки.

Когда в Англии власти начинали вводить локдауны, знаете, что люди сделали первым делом? Они отправились на отдых! Это был рекордный по посещаемости день в парке Сноудон!

– То же самое происходило и в Москве.

– Многие игнорировали [требования и рекомендации].

– Да, я думаю, проблема в дефиците доверия к государству, и США – это пример ее крайнего проявления. В США сложилась особая антигосударственная идеология. Одной из самых невероятных вещей за последние месяцы для меня как для политэкономиста стало то, что сенаторы-республиканцы блокировали антикризисные выплаты населению, – вы знаете, правительство рассылало людям чеки… И это перед выборами! В любой другой стране мира политики очень хотели бы отправить людям такие деньги…

– Значит, все дело в политических институтах? Они в этом контексте являются базовыми?

– Да, но, конечно, происходит еще и эрозия экономических институтов. Согласно нашей теории, как только политические институты становятся менее инклюзивными, с экономическими институтами, как правило, происходит то же самое. И, конечно, мы видим это сейчас – например, растущая роль монополий, есть множество свидетельств. Знаете, когда миллиардеры с их совершенно безумными представлениями об экономике и о том, как все должно быть устроено, имеют огромное влияние на государственные власти, то это скажется и на экономических институтах.

– То есть без инклюзивных политических институтов не может быть инклюзивных экономических институтов?

– Имеет ли значение спрос на институты со стороны общества, то, как люди понимают и формулируют запрос на инклюзивные институты? И наблюдаете ли вы это в действительности?

– Да, конечно же. Знаете, на что жалуются избиратели в штатах Среднего Запада, поддерживающие Трампа? На безработицу, на сокращающуюся социальную мобильность, стагнацию медианных зарплат на протяжении 30 лет – по сути, они жалуются на то, что институты в США стали менее инклюзивными. Так что я думаю, это и есть запрос на инклюзивные институты.

Знаете, проблема с выстраиванием институтов в том, что они отвечают всеобщим коллективным интересам, но могут не соответствовать чьим-то, по крайней мере, краткосрочным частным интересам. И элиты редко заинтересованы [в инклюзивных институтах]. Думаете, [основатель Amazon] Джефф Безос или [основатель Facebook] Марк Цукерберг заинтересованы в инклюзивных институтах? Как раз наоборот! Они всеми силами пытаются защитить свои позиции на рынке, скупая конкурентов, блокируя конкуренцию, как когда-то [создатель Microsoft] Билл Гейтс. В это вовлечены все, и не стоит ждать инклюзивных институтов от этих людей.

– Но, может быть, все же есть примеры, когда элиты предъявляли запрос на инклюзивные институты? Хотя они могут не соответствовать краткосрочным интересам элит, но в долгосрочной перспективе они выгодны и элитам, и обществу в целом, разве нет?

– Что ж, это довольно пессимистичный взгляд. Отходя чуть в сторону от этой темы, я бы хотела поговорить о социальных нормах: мы видим, как они меняются из-за COVID-19. Люди не только добровольно изолируются, они становятся осторожнее, хотят большей стабильности. Как вы считаете, эти изменения сохранятся надолго? И если да, то как это может изменить общество? Какие последствия может повлечь?

– Думаю, да, мы видим устойчивые изменения в том, как люди работают. Интересный пример: несколько компаний Кремниевой долины отменили планы по строительству больших офисов, потому что поняли, что можно не менее эффективно работать из дома. Но это ведь только для высокообразованных людей. И это проблема, потому что это еще один источник неравенства. Меня беспокоит, что высокообразованные люди получат непропорционально больше выгод. Многих сейчас беспокоит такого рода меритократия: формируются новые элиты, люди с очень качественным образованием, которым доступны лучшие университеты и социальные связи. Мы уже касались политической поляризации, но поляризация происходит и в обществе, и это крайне негативно сказывается на социальной мобильности. То есть мы можем видеть и положительные изменения [вследствие COVID-19], но многое меня беспокоит, потому что мы можем столкнуться с непредвиденными последствиями.

– И последний вопрос – уже не о COVID-19: как вы думаете, экономистам стоит активнее заниматься такого рода деятельностью – давать публичные лекции, писать книги для широкой аудитории? Это дает положительный эффект? Я имею в виду, меняет ли это что-то в обществе?

– Не знаю, это глубокий вопрос. Я встречал много людей, таких, как, например, мой тесть, инженер по профессии, он не экономист, но он образованный человек, и он интересуется этими темами – экономическим развитием и так далее… Но он не может читать технические экономические исследования, зато он буквально проглатывает научно-популярные книги. Знаете, мир полон таких людей, которым нравится задаваться вопросами, размышлять об идеях такого рода, но академические исследования для них слишком сложны, с их терминологией, математическими выкладками и так далее. Так что, думаю, с одной стороны, я всегда считал, что правильно пытаться достучаться до этих людей и рассказать им о своих идеях. Кроме того, во многом мотивацией писать книги для меня и профессора [Дарона] Аджемоглу было то, что на наши исследования нас вдохновляют не только экономические работы, – совсем наоборот, это и газеты, и книги по истории или антропологии, но в итоге в научной статье нет всех этих историй, которые и подтолкнули к ее написанию. Потому что нужно соответствовать строгому формату. Мы поняли, что то, что нас вдохновляет, не попадает ни в одну из наших академических статей. Поэтому мы подумали, что будет хорошо, чтобы то, что когда-то вдохновило нас, вдохновило бы кого-то еще, и поэтому хорошо бы собрать все эти истории. Так что книга «Почему одни страны богатые, а другие бедные» была сборником всего, что мы узнали за 20 лет исследований, но не могли включить в научные статьи.

– То есть поделиться этим…

– Да, поделиться, ведь если это вдохновило нас… Оказывает ли это какое-то влияние на мир? Это любопытный вопрос. Знаете, меня часто просят выступить перед политиками, президентами, многими людьми, поговорить об их проблемах, и я всегда рад поделиться своими знаниями. Я занимаюсь академической работой, и, думаю, это то, где я преуспеваю, но давать советы по поводу экономической политики – это совершенно другой набор навыков, если говорить откровенно. Этому нужно учиться, практиковаться, иначе выстраивать коммуникацию. И я не уверен, что хорош в этом. Предположим, у вас есть какая-то проблема, вы, например, премьер-министр Демократической Республики Конго, и у вас проблемы с институтами – и я как эксперт могу определить, какие институты не работают, какие могли бы работать лучше, но есть сотня проблем, а высказаться можно, например, лишь о трех, и при этом неизвестно, что важнее всего и что премьер-министр может изменить, а что – нет, потому что необходимо понимать политическую ситуацию и контекст. И когда я оказываюсь в таких ситуациях, я готов поделиться выводами своих исследований, но у меня всегда было ощущение, что это капля в море по сравнению с теми проблемами, с которыми сталкиваются люди. Но думаю, это потому, что когда вы занимаетесь академической экономикой, то [для практических советов] нужны совершенно другие навыки.

– Да, но в то же время более широкая аудитория сейчас все больше вникает в происходящее?

– Да, думаю, это хорошо, есть много свидетельств того, что если люди лучше информированы об особенностях и возможных последствиях тех или иных мер государственной политики, то они могут принимать более квалифицированные решения.

– И это то, что происходит на практике?

– Да, есть подтверждения в политологии. Не думаю, что это связано с моими книгами, но в более широком смысле – да, это имеет место, это подтверждают политологические исследования.

– Да, это вдохновляет. Большое спасибо, профессор Робинсон. Хорошего дня! И спасибо, что согласились провести эту беседу с нами.