что такое инфильтрат малого таза

Параметрит. Воспаление околоматочной тазовой области.

Параметрит – воспаление околоматочной тазовой области

Проблемы в области гинекологии бывают практически у каждой женщины. Случается, что состояние требует срочной медицинской помощи. Своевременное обращение к специалисту помогает пациентке полностью излечиться от недуга и избежать серьёзных осложнений. Это касается и параметрита, правильное лечение которого даёт положительные результаты.

Параметрит представляет собой инфекционно-воспалительный процесс в окружающих матку тканях (околоматочной клетчатке). При этом в поражённой области наблюдается расширенная сеть венозных и лимфатических сосудов, отёк, а также мелкоклеточная инфильтрация клетчатки.

В соответствии с местом локализации очага воспаления различают несколько видов параметрита:

В своём развитии заболевание проходит несколько стадий от проникновения возбудителя в клетчатку, отёка и инфильтрации тканей до обильной экссудации серозно-гнойного характера.

Параметрит возникает в результате деятельности вредоносных бактерий – стафилококков, стрептококков, кишечной палочки, а также патогенной флоры, которая всегда присутствует в организме человека. Толчком к активизации этих микроорганизмов может служить сбой в работе иммунной системы, возникающий в силу ряда причин:

Для острой формы параметрита характерно резкое повышение температуры тела, режущие или колющие боли в области живота с иррадиацией в поясницу, учащение сердечного ритма (тахикардия), озноб. Степень проявления симптомов зависит от стадии развития инфильтрата. Во время нагноения наблюдается яркая клиническая картина со значительным ухудшением состояния пациентки. Хроническая форма параметрита характеризуется умеренной болезненностью с нарушением менструального цикла и функций сердечно-сосудистой системы.

Стоимость приему у врача?

| Наименование услуги | Цена (руб.) |

| Приём акушера- гинеколога первичный | 2000 руб. |

| Приём акушера- гинеколога повторный | 1500 руб. |

| Прием врача акушера-гинеколога первичный (к.м.н.; д.м.н.) | 2100 руб. |

| Прием врача акушера-гинеколога повторный (к.м.н.; д.м.н.) | 1600 руб. |

| Индивидуальный подбор медикаментозного лечения заболеваний органов малого таза | от 1500 до 3000 руб. |

Диагностика заболевания включает в себя гинекологический осмотр и составление анамнеза, ректальное и влагалищное исследования. Пациентке необходимо сдать анализы крови для выявления наличия воспалительного процесса, а также мазок из влагалища и уретры для определения типа возбудителя и его чувствительности к противомикробным препаратам. УЗИ органов малого таза помогает установить области локализации инфильтратов, их размеры и форму. В случаях переноса абсцесса на соседние органы может потребоваться консультация хирурга или гастроэнтеролога.

Схема лечение параметрита зависит от формы заболевания. Острая стадия требует срочной госпитализации и проведения противовоспалительных мероприятий под строгим контролем врачей для предотвращения распространения инфекции. Пациентке назначаются антимикробные, жаропонижающие и обезболивающие препараты, постельный режим и умеренно-сбалансированное питание. В тяжёлых случаях параметрита предписывается внутривенное и внутримышечное введение лекарственных средств. После того, как воспаление будет ликвидировано, а инфильтрат начнёт рассасываться, женщине рекомендуется посещать физиопроцедуры, а также принимать иммуномодуляторы и витаминно-минеральные комплексы. Если клиническая картина в результате консервативной терапии не улучшается, то возможно проведение хирургического вмешательства для вскрытия абсцесса. Операция производится через влагалище. На поражённом участке делается небольшой надрез, через который содержимое инфильтрата эвакуируется с помощью дренажной трубки. Далее очищенную полость промывают и вводят антибиотик.

Профилактические мероприятия для предотвращения параметрита:

Записаться на обследование при параметрите

Где пройти обследование при параметрите в Москве?

В многопрофильном медицинском центре «ДокторСтолет» вы всегда можете пройти обследование при параметрите. Наш медицинский центр расположен между станциями метро «Коньково» и «Беляево» (ЮЗАО г. Москвы в районе станций метро «Беляево», «Коньково», Тёплый Стан», «Чертаново», «Ясенево», «Севастопольская», «Новые Черёмушки» и «Профсоюзная»). Здесь Вас ждет высококвалифицированный персонал и самое современное диагностическое оборудование. Приятно удивят наших клиентов и вполне демократичные цены.

Тимонина Екатерина Сергеевна

Врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач УЗД (УЗИ)

Стаж работы более 10 лет

Инфильтрат

Инфильтрат — это скопление в тканях организма клеточных элементов, несвойственных для этой области, а также крови и лимфы. Его формирование сопровождается увеличением ткани в объеме, она уплотняется, меняет цвет, в очаге ощущается болезненность.

Лечение и прогноз этого состояния зависят от вида и причины его возникновения:

В медицине выделяется еще несколько разновидностей этого состояния.

Представляет собой скопление различных клеток в легочной ткани. При этом ткань уплотняется, увеличивается в объеме, а работа органов дыхания затрудняется. Причина образования инфильтрата легкого — проникновение инфекции и паразитов (аскаридоз), развитие опухоли, аллергический процесс.

Для определения патологии решающую роль играет рентгенологическое обследование. Также назначаются анализы крови для определения природы болезни и возможных возбудителей.

Лечение зависит от причины патологии. Терапию назначает врач-пульмонолог.

Инфильтрат после операции — это осложнение, возникшее в результате хирургического вмешательства. Причина развития патологии — инфицирование и травматизация тканей.

Также возникновению инфильтратов способствует нарушение кровообращения в области вмешательства и сниженная сопротивляемость инфекциям в послеоперационном периоде.

Патология развивается постепенно. Она обнаруживается на первой или второй неделе после операции. У человека поднимается температура, появляются боли в области брюшной полости, возникает задержка стула. В области вмешательства врач определяет болезненное уплотнение.

Инфильтрат опасен остановкой затягивания послеоперационной раны и ее нагноением, поэтому сразу при его обнаружении хирург назначает антибиотикотерапию.

Патология развивается на месте подкожных или внутримышечных уколов. Чаще всего инфильтрат возникает после инъекций в ягодичную мышцу: появляется болезненность, при пальпации обнаруживается уплотнение. Кожа краснеет, температура поднимается до субфебрильных цифр.

Причиной развития становится нарушение правил постановки уколов (тупые иглы, быстрое введение препарата, частые инъекции в одну и ту же область, несоблюдение правил асептики).

Для лечения инфильтрата используются местные средства (йодная сетка), методы физиотерапии (электрофорез), УВЧ и антибиотикотерапия.

Это осложнение острого аппендицита, которое проявляется в виде спаянных между собой тканей аппендикса с органами, расположенными поблизости (слепая кишка, тонкая кишка, сальник).

Образование формируется на 2–5 день от начала болезни. После формирования инфильтрата острую боль в правой подвздошной области сменяет тупая и ноющая. В крови также определяется воспаление (повышенное СОЭ, лейкоцитоз). Температура поднимается до субфебрильных цифр. Со временем уплотнение может нагноиться или рассосаться. Образование лечится консервативным путем: врач назначает антибиотики, физиотерапевтические процедуры. Через 2 месяца проводится плановая аппендэктомия.

Эндометриоз

Определение

Эндометриоз

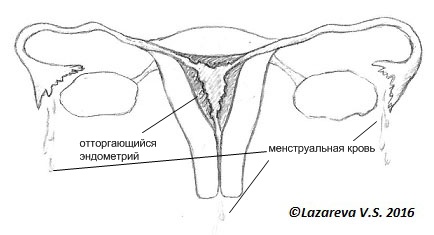

Эндометриоз – болезнь, в основе которой лежит появление и рост ткани эндомерия вне ее нормального расположения.

Причины эндометриоза неизвестны. Существуют лишь теории. Я расскажу об основной теории.

В норме клетки эндометрия имеют программу самоуничтожения. Они должны разрушиться в результате процессов, происходящих в самих клетках и под воздействием иммунитета. Так называемые «макрофаги» — клетки иммунитета в прямом смысле пожирают, попавшие в полость таза клетки эндометрия.

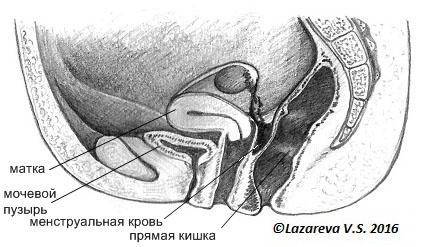

Если эти механизмы нарушаются, то клетки эндометрия не погибают, а начинают новую жизнь там, куда они попали. Поэтому эндометриоз чаще возникает в полости малого таза, между маткой и прямой кишкой. Это место, куда открываются маточные трубы. Попав в полость таза, где расположены яичники, маточные трубы, прямая кишка, клетки эндометрия начинают новую жизнь. Они имплантируются (прилипают) и начинают размножаться. Отсюда и название (эндометрий — это по-латински внутренняя выстилка матки, а латинский суффикс «оз» обозначает «множество», длительное хроническое заболевание). То есть нормальная структура — эндометрий появляется там, где ему быть не полагается.

Очаги эндометриоза на тазовой брюшине

Это самое безобидное проявления эндометриоза. На брюшине малого таза появляются мелкие (от 1 до 3-5 мм) очаги синеватого цвета. Эти очаги напоминают мелкие кисты, заполненные густым темным содержимым. Они могут быть безмолвными, а могут стать причиной бесплодия, болезненных менструаций, тазовых болей, спаечного процесса в малом тазу.

Эндометриодная киста яичника

Яичники — это первый орган на который попадает менструальная кровь, когда она изливается из маточных труб. Поэтому, по всей вероятности, именно в яичниках чаще всего «паразитирует» эндометриоз. Внутри яичника появляется полостное образование (киста), которое выстлано подобным эндометрию эпителием. Такой эпителий ведет себя как эндометрий. В полость кисты выделяется содержимое, похожее на менструальное. Киста заполняется густой темно-коричневой жидкостью, похожей на жидкий шоколад. Поэтому такие кисты иногда называют «шоколадными». Женский организм воспринимает такую кисту, как чужеродное образование и пытается от него избавиться, ограждая его от других органов спайками. Чаще всего эндометриоидные кисты являются случайной находкой специалиста УЗИ во время обследования по поводу бесплодия.

Эндометриоз яичника может стать причиной неотложного состояния. Киста может разорваться при механическом ее повреждении, например во время полового акта или во время физических упражнений. Тогда ее содержимое, попав в полость таза, вызовет яркие симптомы, такие как:

В таких случаях необходима экстренная операция (удаление эндометриоза яичников путем лапароскопии).

Эндометриоз матки

Подробнее на странице Аденомиоз.

Инфильтративный эндометриоз (инфильтративная форма эндометриоза)

Инфильтративный эндометриоз (ИЭ) — самое тяжелое проявление этого заболевания. Инфильтрат — это воспалительное изменение ткани, для которого характерны уплотнение, отек, болезненность. То есть в зоне, где начали новую жизнь клетки эндометрия, возникают перечисленные процессы. Для ИЭ характерен рост. Рост инфильтрата напоминает рост злокачественной опухоли, т.е. с прорастанием соседних органов (вокруг очага не формируется капсула, ограничивающая его). В отличие от рака, эндометриоидные инфильтраты растут намного медленнее и не метастазируют, эндометриоз редко становится причиной смерти. Запущенный эндометриоз, может вызвать поражение соседних органов (мочеточники, мочевой пузырь, прямая кишка, реже тонкая и толстая кишка). Инфильтративное поражение соседних органов ведет к выраженному нарушению их функции и является угрожающим для жизни состоянием. Только своевременное и адекватное хирургическое лечение может сохранить жизнь пациентки.

Эндометриоз послеоперационного рубца

Особой формой эндометриоза является эндометриоз послеоперационного рубца. Чаще всего рубца после операции кесарева сечения.

Причина его — это, скорее всего, перенос клеток эндометрия в область послеоперационной раны во время хирургической операции. В области послеоперационного рубца образуется объемное образование, плотное и болезненное на ощупь.

Кровь в брюшной полости

Симптомы

Лечение

Чаще всего хирургическое. Задача хирурга удалить все видимые проявления болезни.

Отдельно нужно поговорить о лечении аденомиоза.

Медикаментозное лечение применяется если пациентка не выполнила репродуктивную функцию и аденомиоз поддается такому лечению. Применяются гормональные контрацептивы и искусственный климакс. Чаще всего целью медикаментозного лечения является снижение обильности или устранение менструации.

Искусственный климакс часто плохо переносится пациентками. Побочные эффекты лечения – это приливы жара (более 10 раз в день), резкие изменения настроения, раздражительность, ночная потливость, плохой сон.

Если пациентка выполнила репродуктивную функцию или медикаментозное лечение неэффективно, то целесообразно хирургическое лечение.

Аденомиоз, как правило, диффузно поражает мышечный слой матки. В таком случае матку сохранить невозможно. Узловые формы аденомиоза возможно лечить хирургически с сохранением органа. Такие операции редко бывают успешными (бесплодие сохраняется).

Современные методы диагностики тяжелых гнойных воспалительных заболеваний внутренних половых органов

Традиционными являются гнойно-септические осложнения при выполнении нерадикальных операций или паллиативных вмешательств (пробная лапаротомия, дренирование абсцесса, кольпотомия) у больных с тяжелыми формами гнойных воспалительпых заболеваний придатков матки (ГВЗПМ). В последние годы, в связи с четкой тенденцией к значительному расширению показаний к абдоминальному родоразрешению, возросло число поздних гнойных осложнений операции кесарева сечения, манифестирующих в отдаленном послеоперационном периоде развитием панметрита, вторичной несостоятельности швов на матке, гнойных тубоовариальных образований, абсцессов в области малого таза, генитальных свищей и сепсиса.

По клиническому течению и на основании патоморфологических исследований можно выделить две клинические формы гнойных воспалительных заболеваний гениталий: неосложненные и осложненные.

Схема. Клинические формы гнойных воспалительных процессов внутренних гениталий

| Неосложненные формы | Осложненные формы | Тяжелые гнойно-септические заболевания |

| Сальпингит Эндометрит | Пиосальпинкс Пиовар Гнойные тубоовариальные образования Эндомиометрит | Панметрит Параметрит Межкишечные, поддиафрагмальные абсцессы Генитальные свищи Гнойно-инфильтративный оментит Разлитой перитонит, сепсис |

Схема обследования пациенток с гнойными воспалительными заболеваниями должна включать следующие этапы.

1. Выявление локализации и распространенности гнойного процесса в малом тазе.

2. Определение степени вовлечения кишечника, мочевого пузыря, мочеточников и глубины деструкции тканей.

3. Анатомо-функциональная характеристика формирующегося или уже сформировавшегося свища.

Предлагаемая схема обследования пациенток обеспечивает этапность исследований и их объем в зависимости от клинических данных. Так, для больных с неосложненными формами достаточно проведение общеклинических исследований (трансабдоминальная и трансвагинальная эхография, лапароскопия), в то время как обследование пациенток с осложненными формами многоэтапно и должно отражать состояние не только гениталий, но и смежных органов. К нему относятся:

Показаны всем больным, противопоказаний нет.

Среди диагностических методов исследования особое место занимает клинический. Наиболее тяжелое течение заболевания, сопровождающееся выраженной интоксикацией, распространенным абсцедированием с инфильтрацией параметральной клетчатки, панметритом, вовлечением в гнойный процесс смежных органов, отмечается у больных после внутриматочных вмешательств (ВМК, аборты, роды, диагностические выскабливания). Клиническое обследование начинают с тщательного сбора анамнестических сведений и осмотра. При опросе больных основное внимание следует уделять выяснению причины заболевания (прямая или отсроченная связь с абортами, родами, введением, нахождением в матке и удалением ВМК, а также предшествующими операциями). Необходимо изучить и, отразить течение родов, характер внутриматочных вмешательств, объем предыдущих операций, вид шовного материала и наличие интраоперационных или послеоперационных осложнений, применявшуюся антибактериальную терапию и попытки паллиативных вмешательств. В истории развития заболевания целесообразно поэтапно отразить течение болезни (улучшение или обострение) в связи с применявшимся лечением, клинические эпизоды предперфорации и перфорации тазовых абсцессов с последующим временным улучшением состояния, если таковые были.

При двуручном гинекологическом обследовании у больных с осложненными формами гнойно-септических заболеваний, как правило, выявляются следующие клинические признаки:

— конгломерат образований, доходящий до стенок таза с одной или двух сторон без четкой идентификации органов;

— у ранее оперированных больных инфильтрат располагается в центре таза над культей шейки матки или занимает одну половину малого таза;

— ограниченная подвижность или полная неподвижность образований, отсутствие четких контуров и неравномерная консистенция образований (от плотной до тугоэластической) и его болезненность;

— размеры образований варьируют от 8-10 до 25-30 см в диаметре;

— из имеющихся на передней брюшной стенке или задней стенке влагалища предполагаемых свищевых ходов в момент пальпации образований малого таза усиливается гнойное отделяемое.

Обязательно проведение прямо-кишечно-влагалищного исследования, при этом необходимо отметить пролабирование инфильтрата или абсцесса в сторону прямой кишки и состояние слизистой оболочки над ним (подвижна, ограниченно подвижна, неподвижна), что отражает факт и степень вовлечения в воспалительный процесс передней стенки прямой кишки. Резкая болезненность и «напряженность» гнойного образования при двуручном и ректо-вагинальном исследовании в сочетании с ухудшением общего состояния па фоне имеющеюся воспалительного процесса (попышение температуры до 38-39°С., озноб, появление болей внизу живота пульсирующего, дергающего характера) являются клиническими признаками состояния предперфорации.

При угрозе перфорации тубоовариального образования в дистальные отделы кишечника появляется жидкий стул, иногда с примесью слизи, и тенезмы, что нередко трактуется как проявление дисбактериоза на фоне массивной антибактериальной терапии. Для угрозы перфорации абсцесса в мочевой пузырь характерно учащенное, болезненное мочеиспускание, моча при этом становится мутной.

Угроза перфорации через переднюю брюшную стенку (всегда после предшествующих операций) сопровождается интенсивными болями дергающего характера в области послеоперационного рубца, инфильтрацией и гиперемией его. При угрозе перфорации абсцесса в брюшную полость симптомы аналогичны, однако в отличие от предыдущих вариантов общее состояние не улучшается, а прогрессивно ухудшается, появляются симптомы разлитого гнойного перитонита. У всех больных с гнойными заболеваниями гениталий наблюдается интоксикация продуктами гнойного распада той или иной степени. Определение, наряду с общеизвестными критериями (температура тела, лейкоцитоз, СОЭ, количество белка в крови), уровня средних молекул (СМ) позволяет уточнить не только степень интоксикации, но и остроту воспалительного процесса (см. таблицу).

Таблица. Критерии оценки степени интоксикации у больных с осложненными формами гнойного воспаления

| Степень интоксикации | Критерии оценки интоксикации | ||||

| уровень СМ | кол-во лейкоцитов, *10 9 /л | СОЭ, мм/ч | общий белок, г/л | температура тела, °C | |

| Легкая | 0,24-0,4 | 6-8 | до 25 | 7-8 | нормальная или до 37,3 |

| Средняя | 0,41-0,6 | до 10 | до 30-40 | до 7-6 | нормальная или 37,4-37,8 |

| Тяжелая | 0,61-1,2 | более 10 | свыше 40 | ниже 6 | 37,8 и выше |

Бактериологическое исследование входит в обязательную программу обследования всех больных с гнойными воспалительными заболеваниями. Наряду со взятием материала из типичных мест (уретра, цервикальный канал, влагалище, нос и зев), производится забор содержимого свищевых ходов, аспирата из полости матки, а также из абсцесса путем однократной пункции его или при лапароскопии в соответствии с программой предоперационной подготовки.

Трансабдоминальная и трансвагинальная эхография

Метод показан всем больным, противопоказаний нет.

Трансабдоминальное и трансвагинальнос сканирование является доступным высокоинформативным неинвазивным методом диагностики гнойных воспалительных заболеваний гениталий. Эхография брюшной полости проводится пациенткам с осложненными формами гнойного воспаления для исключения межкишечных и поддиафрагмальных абсцессов. Больным с тазовыми абсцессами для уточнения характера их взаимоотношения с дистальными отделами кишечника при эхографии производится дополнительное контрастирование прямой кишки. У пациенток с осложненными формами гнойного воспаления ультразвуковое исследование желательно проводить на аппаратах с использованием секторного и трансвагинального датчиков в режиме двухмерной визуализации и в цветном допплеровском режиме, поскольку чувствительность и точность диагностики при этом приближается к методу компьютерной томографии.

Для больных с осложненным течением гнойных воспалительных заболеваний внутренних половых органов характерны следующие эхографические признаки.

1. Выраженный спаечный процесс в полости малого таза. Во всех случаях патологические придатковые образования фиксированы к ребру и задней стенке матки. У 77,4% больных в малом тазе определяется единый конгломерат без четких контуров, состоящий из матки и патологического образования (образований) и подпаянных петель кишечника и сальника.

4. Воспалительные инфильтраты малого таза определяются в виде неправильной формы эхопозитивных образований без четкой капсулы, без точных контуров и границ, различных размеров, доходящих в отдельных случаях до костей таза. Инфильтраты отличаются пониженной эхогенностыо относительно окружающих тканей и при нагноении содержат одно или множество кистозных образований с четкой капсулой и густым гетерогенным содержимым.

5. Форма воспалительных образований при осложненном течении часто бывает неправильной.

6. Размеры образований варьируют от 5 до 18 см, площадь соответственно от 20 до 270 см2

7. Внутренняя структура гнойных воспалительных образований отличается полиморфизмом, она неоднородна и представлена среднедисперсной эхопозитивной взвесью на фоне повышенного уровня звукопроводимости. Ни в одном случае не удалось эхоскопически четко отграничить маточную трубу и яичник в структуре тубоовариального образования, лишь у трех больных (8,1%) определялись фрагменты ткани, напоминающей яичниковую.

8. Контуры гнойных очагов могут быть представлены следующими вариантами:

— эхопозитивпая толстая капсула (до 1 см) с четкими контурами;

— эхопозитивная капсула с участками неравномерной толщины;

— эхопозитиппая капсула с участками резкого истончения;

— образование без четких контуров (капсула на всем протяжении четко не прослеживалась).

При угрозе (формирования придатково-кишечных свищей выявляются следующие эхографические признаки:

1) деструкция капсулы образования в месте прилегания отдела кишечника (при контрастировании последнего);

2) пониженная эхогенность клетчатки в зоне поражения;

3) тубоовариальное образование тесно спаяно с прилежащим отделом кишечника: определяется плотное прилегание, несмещаемость капсулы абсцесса и контрастированной стенки кишечника относительно друг друга при наполнении и опорожнении баллона в кишке.

Эхографические признаки, позволяющие предположить наличие придатково-кишечных свищей:

1) наличие и структуре воспалительного образования участков, в которых стенка кишки примыкает к капсуле абсцесса без четкой границы и «разделение» их с помощью ультразвука, даже при контрастировании, невозможно;

2) пониженная эхогенность клетчатки в зоне поражения;

3) пузырьки газа в структуре воспалительного образования (косвенное свидетельство сообщения с кишечником или присутствия анаэробного возбудителя, что всегда сопровождается выраженной деструкцией тканей);

Придатково-пузырные свищи как осложнения ГВЗПМ наблюдаются значительно реже придатково-кишечных, так как брюшина пузырно-маточного углубления и предпузырная клетчатка расплавляются медленнее. Для выявления абсцесса пузырно-маточного пространства эхография (в том числе и трансвагинальная) должна осуществляться при хорошо заполненном мочевом пузыре. Данные условия необходимы для четкого отграничения контуров абсцесса, выявления дефекта его передней стенки и оценки структурных особенностей задней стенки мочевого пузыря.

Эхографические признаки угрозы перфорации тазовых абсцессов в мочевой пузырь:

2) резко пониженная эхогенность предпузырной клетчатки с наличием в ней полостей с густым гетерогенным содержимым;

3) деструкция участка капсулы образования, непосредственно прилегающего к задней стенке мочевого пузыря, т.е. отсутствие четкой границы между задней стенкой пузыря и гнойным образованием (основной признак), деформация внутреннего контура мочевого пузыря, неоднородность структуры стенки (утолщение ее, наличие множественных эхонегативных включений), при этом в содержимом мочевого пузыря может определяться неоднородная эхопозитивная взвесь в различном количестве (скопление гнойного экссудата);

4) в ряде случаев инфильтрат предпузырной клетчатки содержит формирующиеся свищевые структуры, аналогичные описанным ранее.

Придатково-влагалищные свищи у всех больных возникают в результате инструментальных манипуляций, проведенных с целью лечения ГВЗПМ (многократные пункции тазовых абсцессов, кольпотомии). Характер свища (его протяженность и связь с придатковым образованием) эхографичсски лучше определяется при его контрастировании, например, введении в него металлического зонда.

У больных с ГВЗПМ показатели кровотока определяются в яичниковой артерии.

Эхографические признаки межкишечных и поддиафрагмальных абсцессов:

1) осумкованные эхонегативные образования с эхопозитивной капсулой и жидкостным неоднородным содержимым, локализованные в соответствующей проекции (область петель кишечника или поддиафрагмальная область);

2) обширный спаечный процесс не только в полости малого таза, но и в брюшной полости;

3) дополнительная идентификация придатковых образований в виде отдельных анатомических структур, помогающая дифференциальной диагностике.

Эхографические признаки инфильтратов брюшной полости без абсцедирования:

1 ) неправильной формы эхопозитивные образования без четкой капсулы, с пониженной эхогенностью по отношению к окружающим тканям за счет повышения гидрофильности;

2) в составе инфильтратов могут идентифицироваться петли кишечника, патологические гнойные структуры различной локализации и инородные тела;

3) при абсцедировании структура самих инфильтратов становится неоднородной (на фоне основных эхопозитивных структур определяется одно или множество кистозных образований с четкой капсулой и гетерогенным жидкостным содержимым, отражающим скопление гнойного экссудата.

Эхографические критерии перитонита:

2) появление большого количества газов и жидкости в перерастянутых петлях кишечника;

3) резкое ослабление или отсутствие перистальтических волн.

Лапароскония с диагностической и лечебной целью показана больным с неосложненными формами гнойного воспаления. У больных с осложненными формами лапароскопия может использоваться ограничено и только в плане диагностики.

При неосложненной форме гнойного процесса лапароскопия является лечебно-диагностической операцией, позволяющей уточнить диагноз, произнести забор материала для бактериологического исследования, санацию и дренирование малого таза.

При осложненном течении гнойного поспалительного процесса поражается брюшина малого таза, стенки прилежащих петель кишечника, сальник и нередко параметральная клетчатка, которые, спаиваясь с друг другом, образуют конгломерат, закрывающий вход в малый таз и доступ к пораженным придаткам. Это обусловливает низкую диагностическую ценность данного метода, который, кроме установления факта тяжелого гнойного воспаления, не несет дополнительной информации. Именно поэтому нам представляется проблематичной возможность лапароскопического дренирования при осложненных формах этого заболевания, хотя оно широко рекомендуется в последнее время. С нашей точки зрения, лапароскопия как метод диагностики и лечения может и должна применяться только у больных с неосложненными формами гнойного воспаления и давностью процесса не более двух недель.

Ввиду малодоступности и высокой стоимости, исследование показано ограниченному числу самых тяжелых больных, после предшествующих операций или паллиативных вмешательств, а также при наличии клинических признаков предперфорации или перфорации.

Противопоказанием служит повышенная чувствительность к рентгеноконтрастным веществам.

Диагностические возможности компьютерной томографии у больных с гнойными заболеваниями гениталий, особенно при наличии осложнений, являются самыми высокими среди всех неинвазивных методов исследования.

Тубоовариальные образования определяются на томограмме в виде патологических объемных структур с нечеткими контурами, неоднородной структурой и плотностью от 16 до 40 Хаунсфилд единиц. Количество гнойных полостей варьирует от одной до 5, в отдельных случаях полости сообщаются. При проведении детального анализа томограмм выделяются следующие признаки вовлечения кишечника в воспалительный процесс:

1) воспалительное образование тесно спаяно с прилежащим отделом кишечника;

2) имеется отек и утолщение стенки кишки до 1 см;

3) определяется умеренная инфильтрация клетчатки в зоне поражения. При угрозе перфорации тубоовариальных абсцессов при формировании придатково-кишечных свищей КТ-признаки носят следующий характер;

1) в структуре тубоовариального образования имеются участки, в которых стенка кишки примыкает к капсуле без четкой границы;

2) наблюдается усиление изображения в стенке кишечника, соответствующее плотности детрита, что косвенно указывает на разрушение стенки кишки до слизистой оболочки.

Повышению эффективности диагностики генитальных свищей и состояния предперфорации способствует проведение фистулографии при КТ-исследовании. Введение контрастного препарата в наружное отверстие свищевого хода или в процессе эндоскопии (колоноскопии или цистоскопии) позволяет уточнить характер генитального свища или свищей (его ход, протяженность) у всех больных.

Колоноскопия, хромоколоноскопия, ректороманоскопия, хроморектороманоскопия

Эти методы исследования показаны больным с клиническими признаками предперфорации и перфорации в дистальные отделы кишечника, а также при получении аналогичных данных в ходе эхографии с дополнительным контрастированием прямой кишки. Противопоказаний нет.

Эхография почек, радиоизотопная ренография

Эхография почек показана всем больным с осложненными формами гнойного воспаления. Противопоказаний нет.

При развитии гидронефрита в результате воспалительной стриктуры мочеточника или пислоиефрита диаметр почечной лоханки, как правило, превышает норму (3 см), и соотношение толщины паренхимы и чашечно-лоханочной системы смещено в сторону последней, составляя 1,5:1 или 1:1 при норме 2:1. Диагноз гидроуретера ставится при диаметре мочеточника, равном 1 см и более.

Радиоизотопная ренография показана больным с тяжелыми гиойно-септическими заболеваниями внутренних половых органов как до, так и после операции с целью оценки восстановления функции почек. Противопоказаний нет. Исследование проводится по стандартной методике. При тяжелых гнойных поражениях преобладает изостенурический или афункциональный тип ренографической кривой.

Цистоскопия. Внутривенная урография

Показать пациенткам, имеющим гидронефротическую трансформацию почек различной степени или гидроурстер, выявленные при эхоскопии почек, а также больным с воспалительными инфильтратами параметрия (параметриев), особенно доходящими до стенок таза, и клиническими симптомами угрозы перфорации в мочевой пузырь.

Противопоказанием к проведению внутривенной урографии является повышенная чувствительность к рентгеноконстрастным веществам. К проведению цистоскопии противопоказаний нет.

Метод показан больным, имеющим признаки гидронефротической трансформации почек при УЗИ.

Признаками стриктуры мочечточника является четко ограниченное сужение последнего в тазовом отделе на протяжении 2-5 см при расширении вышележащих отделов. В процессе обследования больных с применением дополнительных методов у 78% женщин был выявлен пиелонефрит, не имевший клинических проявлений.

Таким образом, диагностика и соответствующая лечебная тактика, в том числе объем предстоящей операции, у больных с гнойными воспалительными заболеваниями внутренних половых органов определяется индивидуально, исходя из результатов клинико-диагностических исследований, и находится в прямой зависимости от характера выявленных изменений не только гениталий, но и смежных органов. Следует подчеркнуть, что больным с тяжелыми гнойными воспалительными заболеваниями внутренних половых органов оперативное лечение является жизненно необходимым. Объем операций варьирует от консервативно-сберегающих методом лапароскопии и лапаротомии до радикальных в самых тяжелых случаях.