что такое икб у клещей

Клещевой боррелиоз: болезнь на всю жизнь?

Клещевой энцефалит — опасное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, — вряд ли нуждается в представлении, особенно в связи с недавним всплеском заболеваемости. А вот к проблеме другой, но уже бактериальной, инфекции, также переносимой клещами, внимание врачей и ученых России было привлечено сравнительно недавно

В России боррелиоз (или болезнь Лайма, как ее называют в США) был впервые серологически (т. е. на основе наличия специфических антител) выявлен сотрудниками научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи РАМН под руководством Э. И. Коренберга в 1985 г. Но только в 1991 г. иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ) были включены в официальный государственный перечень заболеваний, регистрируемых на территории России.

Наиболее распространенным этот недуг признан в США: ежегодно там заболевает более 16 тыс. человек. Рост заболеваемости боррелиозом в настоящее время наблюдается и во многих странах Европы.

Возбудитель — спирохета

Уже из самого названия видно, что переносчиками этой болезни, также как и клещевого энцефалита, являются клещи. В США болезнь Лайма переносят клещи Ixodes scapularis (в 1982 г. американский исследователь В. Бургдорфер именно от этих клещей впервые изолировал самих инфекционных агентов — боррелий); в Европе эту функцию выполняют клещи Ixodes ricinus, а у нас — печально известные таежные клещи Ixodes persulcatus.

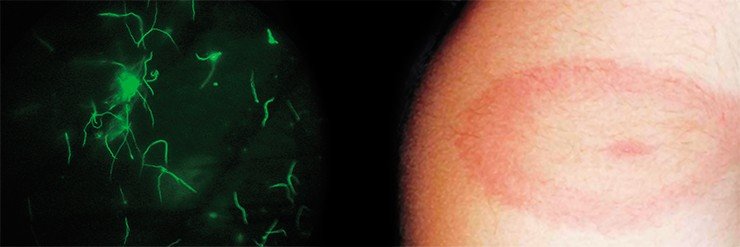

Возбудитель боррелиоза — спирохета комплекса под пышным латинским названием Borrelia burgdorferi sensu lato (s. l.) — состоит в близком родстве с трепонемой — возбудителем всем известного сифилиса — и лептоспирой — возбудителем лептоспироза, серьезного заболевания, которому подвержены многие виды животных, и человек в том числе. Все перечисленные спирохеты имеют сходный внешний вид и по форме напоминают извитую спираль.

К сегодняшнему дню на основании генетических и фенотипических различий выделено 12 видов боррелий, но опасными для человека до недавнего времени считалось только три вида: B. burgdorferi sensu stricto (s.s.), B. afzelii и B. garinii. Однако в последнее время появились сообщения, что от больных ИКБ был выделен еще один вид — B. spielmanii, что говорит о возможной патогенности и этого вида.

Боррелии способны не только передвигаться под кожей, но и проникать в кровеносные сосуды, перемещаясь с током крови во внутренние органы. Не является для них преградой и гематоэнцефалический барьер, защищающий кровеносные сосуды мозга

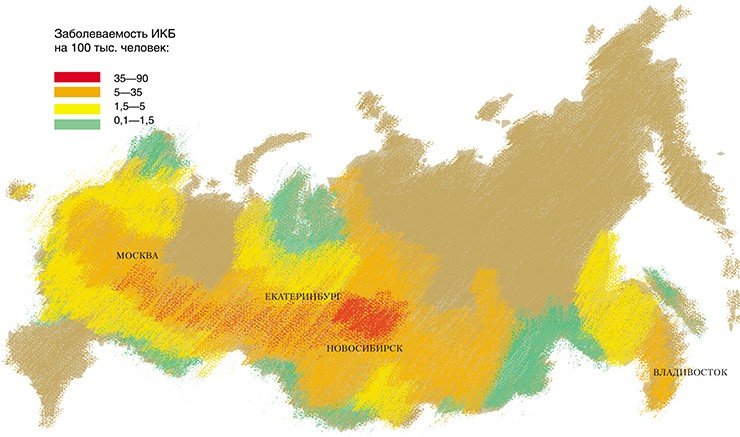

Боррелии распространены по регионам мира неравномерно. В России основное эпидемиологическое значение имеют два вида — B. afzelii и B. garinii, которые обнаружены в обширной лесной зоне от Прибалтики до Южного Сахалина.

В Институте химической биологии и фундаментальной медицины изучение боррелий было начато в 2000 г. Исследования, проведенные совместно с Институтом систематики и экологии животных СО РАН, направленные на выявление видового разнообразия боррелий, циркулирующих в природных очагах ИКБ Новосибирской области, позволили установить ряд фактов. Помимо широко распространенных B. afzelii и B. garinii были обнаружены редко встречающиеся генетические варианты этих видов.

Согласно данным световой микроскопии, зараженность таежных клещей боррелиями на территории Новосибирской области составляет 12—25 %. При микроскопическом исследовании фиксированных и витальных препаратов боррелии были выявлены как у взрослых клещей, собранных с растений, так и у частично или полностью напитавшихся личинок и нимф.

Поскольку эти спирохеты были обнаружены на всех стадиях развития клещей — от личинок до взрослых особей (имаго), все они могут служить источниками заражения. Цикл переноса возбудителя начинается с процесса питания неинфекционного клеща на инфицированном животном. Клещи, зараженные боррелиями, при следующем кормлении способны передавать эти микроорганизмы здоровым животным, а также продолжать воспринимать дополнительную «порцию» спирохет от инфицированных млекопитающих. На ранних этапах развития клеща в данный процесс вовлечены мелкие млекопитающие; взрослые клещи начинают питаться на крупных млекопитающих, и кроме того могут «покушаться» на человека, заражая его.

Проникнув в тело млекопитающего вместе со слюною клеща, спирохеты начинают усиленно размножаться в кожных покровах на месте укуса. Они способны не только передвигаться под кожей, но и проникать в кровеносные сосуды, перемещаясь с током крови во внутренние органы. Не является для них преградой и гематоэнцефалический барьер: размножаясь в спинномозговой жидкости, боррелии становятся причиной тяжелых нейроинфекций.

Первая стадия — обратимая

Иксодовый клещевой боррелиоз — полисистемное заболевание, при котором возможны поражения кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем. Характер клинических проявлений заболевания зависит от его стадии. Условно выделяют три стадии боррелиозной инфекции, хотя четко различить их не всегда удается. Заболевание, как правило, развивается последовательно, переходя из одной стадии в другую.

Первая стадия длится от 3 до 30 дней. За этот отрезок времени на коже (в области укуса клеща) вследствие воспалительной реакции может появиться красное кольцо, которое так и называется: кольцевая мигрирующая эритема. Начинается она с небольшого пятна в месте присасывания клеща, которое постепенно мигрирует к периферии. В типичных случаях центр пятна светлеет, а периферические участки образуют яркий красный валик в виде кольца неправильной формы диаметром до 15 см.

Исследования кожных проб, взятых из разных участков эритемы, свидетельствуют о том, что в центре эритемного кольца боррелии практически отсутствуют, но, как правило, они всегда обнаруживаются на периферии. По сравнению с другими воспалительными изменениями эритема может сохраняться на коже в течение достаточно длительного промежутка времени.

Примерно у четверти больных кожные проявления заболевания сопровождаются такими симптомами, как: озноб, сонливость, мышечная слабость, боли в суставах и увеличение лимфатических узлов. Это сигнализирует о том, что боррелии распространяются по организму. Однако у большинства больных с эритемой ранние стадии болезни не сопровождаются симптомами интоксикации. К тому же, существует и так называемая безэритемная форма, которая, как правило, начинается остро и осложнена высокой температурой, болью в суставах и головной болью.

Также нужно отметить, что отсутствие симптомов болезни в первое время после укуса клеща не исключает развития болезни в будущем. При проведении своевременного лечения на первой стадии заболевания возможно полное выздоровление.

Лечение поздней стадии боррелиоза, развивающейся через полгода — год после заражения, требует длительного курса антибактериальной терапии. И борьба с хронической болезнью не всегда бывает успешной

Вторая стадия боррелиоза развивается в среднем через 1—3 месяца после инфицирования. К этому времени боррелии с током крови и лимфы попадают в различные органы и ткани, такие как: мышцы, суставы, миокард, спинной и головной мозг, а также селезенка, печень, сетчатка глаза, — и поражают их. Вот почему данную стадию характеризует столь значительное разнообразие клинических проявлений заболевания: неврологических, сердечных, кожных и т. д.

Признаки поражения нервной системы проявляются в виде менингита, моно- и полиневритов, очень часто — неврита лицевого нерва и др. Многие из этих симптомов могут наблюдаться одновременно. Наиболее частым неврологическим проявлением можно назвать менингополирадикулоневрит (синдром Баннаварта), характеризующийся парезом лицевого нерва. Кроме того, на этой стадии у некоторых больных могут появиться вторичные эритемы.

Наконец, третья стадия боррелиоза развивается через полгода — год после проникновения инфекции в организм. Чаще всего встречаются поражения суставов (хронический артрит), кожи (атрофический акродерматит) и хронические поражения нервной системы (хронический нейроборрелиоз). Лечение поздней стадии боррелиоза требует длительного курса антибактериальной терапии, однако впоследствии у некоторых больных с артритами признаки хронической инфекции наблюдаются в течение месяцев и даже нескольких лет после курса лечения антибиотиками.

Иммунный ответ

В развитие боррелиозной инфекции, как правило, вовлечено несколько патогенных механизмов. Некоторые синдромы, такие как менингит и радикулит, вероятно, отражают результат прямой инфекции органа, а вот артрит и полиневрит могут быть связаны с непрямыми эффектами, вызванными вторичным аутоиммунным ответом.

Иммунный ответ организма на боррелиозную инфекцию проявляется по-разному. Для контроля над распространением инфекции организм использует как врожденный (неспецифическая резистентность), так и адаптивный специфический иммунный ответ, т. е. выработку специфических антител против инфекционного агента. В течение первых двух недель после начала болезни у большинства пациентов действительно обнаруживаются иммуноглобулины против определенных антигенов боррелий — инфекционных белков, запускающих в организме механизм иммунного ответа.

Еще в 90-х гг. прошлого века в США были проведены первые исследования, направленные на разработку антиборрелиозной вакцины. Но и на сегодняшний день эффективной вакцины, предохраняющей от этого опасного заболевания, не существует. Вероятно, трудности с получением безопасных вакцин имеют отношение к особенностям иммунного ответа, наблюдаемого при боррелиозной инфекции. Он может инициировать выработку антител против некоторых собственных белков организма, т. е. вызвать опасные аутоиммунные реакции.

Причиной подобного иммунного ответа является молекулярная мимикрия, сходство (например, между липопротеином боррелий OspA и белком адгезии hLFA-1α), который вырабатывается нашими Т-клетками в синовиальной оболочке, выстилающей внутренние поверхности суставов. Так, осложнения, возникающие после проведения вакцинации вакциной на основе липопротеина OspA, в большинстве случаев проявлялись в виде артритов и аутоиммунных ревматоидных артритов. Работа по созданию приемлемой, безвредной и в то же время эффективной вакцины продолжается до сих пор.

Как диагностировать ИКБ?

Диагностику ИКБ обычно проводят на основании так называемого эпидемиологического анамнеза (установления факта посещения леса, укуса клеща), а также клинических признаков заболевания, главным из которых является наличие мигрирующей эритемы.

Особую сложность для диагностики представляют заболевания, протекающие в безэритемных формах, одновременно с другими инфекциями, переносимыми клещами, например клещевым энцефалитом или анаплазмозом. В клинической практике известны случаи, когда у больного одновременно были выявлены безэритемная форма боррелиоза и клещевого энцефалита, которые привели его к повторной госпитализации по причине осложнений.

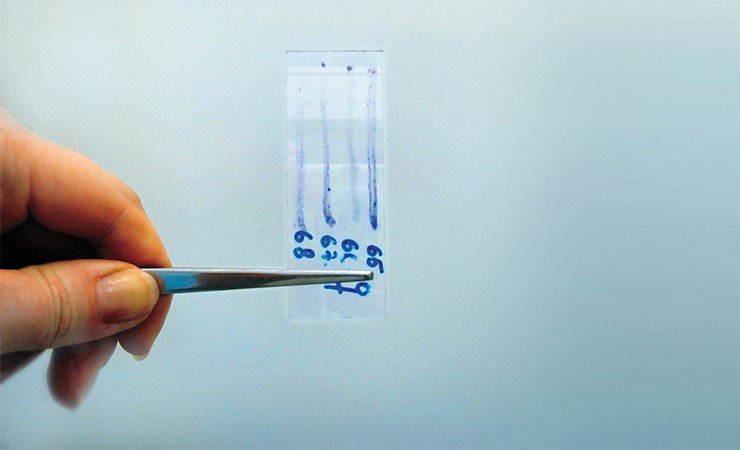

Случаи безэритемных форм можно диагностировать только с помощью лабораторных тестов. Выделение боррелий из проб кожи, проб сыворотки крови, спинномозговой или синовиальной жидкостей на специальные среды методом культивирования требует наличия специальных условий, дорогостоящих реактивов, занимает много времени, а главное — малоэффективно.

Первые исследования, направленные на разработку антиборрелиозной вакцины, были проведены еще в 90-х гг. прошлого века.

Но и на сегодняшний день эффективной вакцины против этого опасного заболевания не существует

Микроскопические исследования используются обычно при проведении анализа зараженности боррелиями клещей, но практически не применяются при диагностике ИКБ, поскольку в тканях и жидкостях организма инфицированного человека боррелии не накапливаются в таких количествах, чтобы их можно было обнаружить под микроскопом.

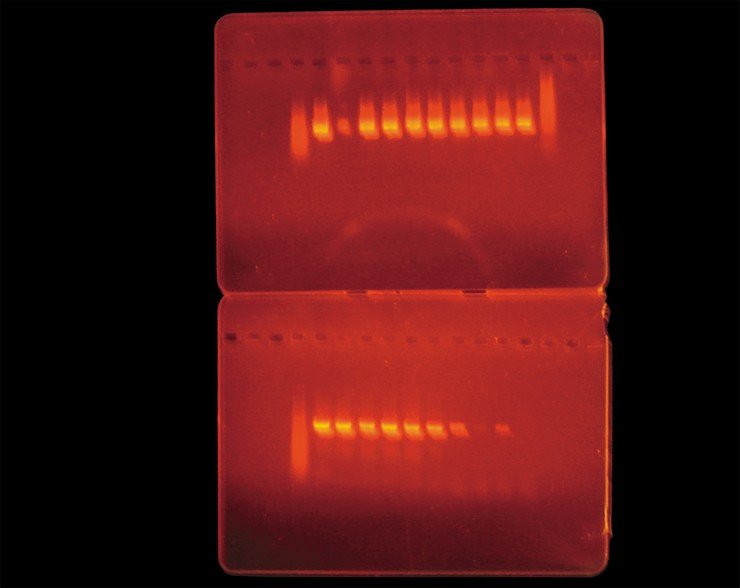

Для выявления боррелий может использоваться полимеразная цепная реакция (ПЦР), проведение которой позволяет обнаружить ДНК возбудителя. При проведении таких исследований нами было показано, что число боррелий, содержащихся в одном клеще, варьирует от одной до шести тысяч. Однако в настоящее время метод на основе ПЦР, как и все остальные методы диагностики боррелиоза, использовать в качестве самостоятельного теста для диагностики заболевания не рекомендуется, поскольку в данном случае чувствительность этого метода недостаточна, что может привести к так называемым «ложноотрицательным» результатам.

Тем не менее, при проведении совместных работ с Муниципальной инфекционной больницей № 1 г. Новосибирска было показано, что на ранней стадии болезни, до начала лечения, в комплексной диагностике заболевания метод ПЦР вполне применим наряду с иммунологическими методами анализа.

Для своевременного выявления смешанной инфекции определение ДНК необходимо проводить в первые четыре недели после присасывания клещей. Однако отрицательный результат, который при этом может быть получен, не исключает наличия заболевания и через 3—6 недель требует проведения серологических тестов (на специфические антитела).

Выявление антител к белкам боррелий сегодня и является основным способом лабораторной диагностики. В США и в странах Европы для повышения надежности серодиагностики боррелиоза было рекомендовано использовать двухступенчатую схему тестирования сывороток крови, однако в России двухступенчатый подход не применяется из-за отсутствия отечественных тест-систем. Кроме того, иммуноглобулины из сыворотки крови больных ИКБ могут по-разному реагировать с основными белками разных видов боррелий, поэтому критерии тестирования, разработанные для одной страны, могут быть непригодны для другой.

В России сейчас широко применяют серологические методы детекции: иммуноферментный анализ (ИФА) и реакцию непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ), диагностическая значимость которых сопоставима. Однако применение второго метода может быть ограничено тем, что существует вероятность перекрестных реакций с близкородственными боррелиям микроорганизмами, в частности с Treponema palladium, возбудителем сифилиса. В целом же эффективность выявления у больных антител даже с помощью применения комбинации современных серологических тестов зависит от стадии заболевания.

Так что же такое боррелиоз — обычная инфекция или болезнь на всю жизнь? В действительности этот недуг не так безобиден, как представляется на первый взгляд.Иногда инфицирование организма боррелиями вызывает тяжелые отдаленные последствия, заболевания, которые только при ближайшем рассмотрении удается связать с боррелиозом, ранее перенесенным пациентами.

Благоприятный исход этого серьезного бактериального заболевания, переносимого клещами, во многом зависит от проведения своевременной, адекватной диагностики и соответствующей терапии. И лечение ИКБ должно заключаться не в бездумном приеме антибиотиков, как это иногда случается. Это — дело профессионалов, которые способны выявить не только клиническую симптоматику, но также индивидуальные особенности течения болезни и наличие сопутствующих заболеваний.

Иксодовые клещевые боррелиозы (лайм-боррелиоз)

Иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ) представляют собой полиэтиологическую группу зоонозных инфекций из группы спирохетозов, передающихся через укусы иксодовых клещей и характеризующихся склонностью к затяжному и хроническому течению. На протяжении длите

Иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ) представляют собой полиэтиологическую группу зоонозных инфекций из группы спирохетозов, передающихся через укусы иксодовых клещей и характеризующихся склонностью к затяжному и хроническому течению.

На протяжении длительного времени клещи рассматривались как переносчики достаточно узкого круга возбудителей инфекционных заболеваний, относящихся к группе природно-очаговых инфекций. Именно в силу ограниченности распространяемых возбудителей в центральных регионах России им не придавалось большого эпидемиологического значения. Ситуация изменилась только в 80-х гг. ХХ столетия, после того как в США из иксодовых клещей был изолирован новый возбудитель — B. Burgdorferi — и была установлена его этиологическая роль в развитии нового заболевания, получившего название «лайм-боррелиоз». Последующие исследования показали, что данное заболевание встречается на территориях тех стран, которые являются ареалом распространения иксодовых клещей. Ретроспективный анализ характерной для ИКБ клинической картины показывает, что данное заболевание регистрировалось в Европе и Азии (в том числе на территории бывшего СССР) на протяжении всего ХХ столетия, но ввиду неустановленной этиологии проходило под масками иных заболеваний: «хроническая мигрирующая эритема», «идиопатический акродерматит», «синдром Баннварта» и др.

По официальным данным, в РФ ежегодно регистрируется около 8 тыс. больных ИКБ, хотя по предварительным расчетам их количество может быть существенно больше, поскольку в европейских странах ежегодно документируется до 50 тыс. случаев, а наша страна характеризуется как наиболее обширный ареал распространения иксодовых клещей. ИКБ относят к «новым» инфекциям — в РФ они официально внесены в реестр инфекционных заболеваний только в 1991 г. В настоящее время заболевание диагностируется на территориях более чем 70 административных образований.

Возбудителями ИКБ являются представители комплекса геновидов Borrelia burgdorferi sensu lato, относящиеся к роду Borrelia, семейству Spirochaetaceae. Патогенные для человека геновиды —это Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii, Borrelia garinii. Роль других боррелий в развитии заболевания только обсуждается.

Боррелии характеризуются как грам-отрицательные, подвижные, облигатные внутриклеточные паразиты. Спирохеты содержат несколько мембранных липопротеинов, включая Osp (outer surfase proteins — протеины наружной мембраны), которые обозначаются латинскими буквами от А до F. Именно данная группа липопротеинов лежит в основе серотипирования боррелий и конструирования вакцинных препаратов.

ИКБ является классическим природно-очаговым заболеванием, которое распространено на территории Северной Америки, Европы, Азии, Северной Африки и Австралии. Естественным «природным резервуаром» являются многие млекопитающие и птицы, которые, по сути, и кормят клещей. Наибольшее значение в сохранении и циркуляции боррелий в природе имеют мелкие грызуны, что связано с биологическим циклом развития иксодовых клещей (рис. 1). Клещи являются только переносчиками боррелий, а трансовариальный путь передачи возбудителя регистрируется очень редко. Таким образом, каждая новая генерация клещей должна заново инфицироваться боррелиями. Личиночная стадия, будучи малоактивной в поисках прокормителей, обычно обитает в норах мелких грызунов и в гнездах птиц. После инфицирования боррелии очень быстро диссеминируют в организме личинок, попадая в слюнные железы. С этого момента все последующие стадии клеща способны при кровососании передавать боррелии. Инфицирование людей может происходить только при укусе нимфы или имаго (половозрелой формы клеща). На территории России распространены I. ricinus, I. рersulcatus.

|

| Рисунок 1. Мигрирующая кольцевидная эритема на коже спины |

Несмотря на то что инфицироваться могут и домашние животные, включая мелкий и крупный рогатый скот, существование иных механизмов заражения людей, кроме трансмиссивного, не доказано. Поскольку укус клеща безболезненный, только около 50% больных с установленным диагнозом ИКБ указывают на факт присасывания клеща.

Степень эндемичности территории определяется интенсивностью инфицирования клещей: в высокоэндемичных районах инфицированность клещей достигает 40 и более процентов.

Восприимчивость людей к боррелиям высокая. Заболеваемость регистрируется во всех возрастных группах, но чаще болеют лица трудоспособного возраста, в отношении которых можно говорить о профессиональном факторе (охотники, фермеры, работники лесных хозяйств и др.). Заражение городского населения происходит, как правило, в пригородной зоне и связано с сезонными работами на садово-огородных участках, поездками за ягодами, грибами и т. д. В литературе имеются сведения о том, что в городских лесопарковых зонах могут обнаруживаться зараженные боррелиями иксодовые клещи. Связь сезонной активности клещей с первичной заболеваемостью ИКБ показана на рисунке 2.

Иммунитет при ИКБ нестерильный, видоспецифический. Возможны повторные случаи заражения.

Многие стороны патогенеза ИКБ по-прежнему недостаточно изучены. Учитывая склонность заболевания к затяжному и хроническому течению, расшифровка именно этих механизмов имеет наибольшее практическое значение.

В месте инокуляции боррелий происходит их первичное накопление, чему способствуют ингибирование фагоцитоза компонентами слюны клещей и отсутствие специфических антител. Накопление возбудителя в месте входных ворот сопровождается развитием местного воспалительного процесса, что соответствует клинической стадии локализованной инфекции. Из-за медленного формирования естественного иммунитета (максимальные титры антител класса IgM регистрируются только к третьей–шестой неделе болезни, а антител класса IgG — к 1,5–3 мес от начала болезни) достаточно быстро происходит гематогенная диссеминация боррелий, характеризующаяся поражением других органов и систем.

Боррелии способны преодолевать гематоэнцефалический барьер, вызывая поражение ЦНС. Благодаря способности боррелий к внутриклеточному паразитированию у больных регистрируется длительная персистенция возбудителя, которая предопределяет развитие иммунопатологических реакций, лежащих в основе хронических форм заболевания.

Хотя санация организма может происходить на любой стадии развития инфекционного процесса, в случае спонтанного развития высок риск формирования затяжной и хронической формы заболевания.

Инкубационный период при ИКБ варьирует от 5 дней до 1 мес (в среднем 2–3 нед).

Возможно клинически манифестное и латентное течение заболевания. Стадии и варианты, которые выделяют наиболее часто, отражены в таблице 1.

В 70% случаев при ИКБ наблюдается последовательное развитие всех стадий заболевания.

Кожный вариант локализованной стадии ИКБ характеризуется возникновением мигрирующей эритемы (МЭ), визуализирующейся только в месте укуса инфицированного боррелиями клеща. Первоначально на коже появляется небольшое пятно (в большинстве случаев его возникновение не сопровождается чувством зуда и жжения), которое в течение нескольких дней увеличивается в размерах за счет центробежного роста, достигая 15–20 см и более в диаметре. МЭ обычно имеет овальную или округлую форму с четкими контурами. Интенсивность окраски МЭ варьирует от бледно-розовых до насыщенно-красных тонов. По мере периферического роста центральная часть МЭ может бледнеть, формируя характерную классическую кольцевидную форму эритемы, хотя весьма часто бывает гомогенно окрашенной. Края МЭ несколько возвышаются над непораженной кожей. Для МЭ не типично наличие геморрагических элементов сыпи. Изредка в центре МЭ формируются папулы или везикулы, которые могут трансформироваться в язвочки. В 10–30% случаев у больных может выявляться регионарный лимфаденит. На фоне развития МЭ общее состояние изменяется незначительно. В 50% случаев наблюдается повышение температуры, которая обычно не превышает субфебрильных значений. Больные жалуются на слабость, головную боль, недомогание, миалгии и некоторые другие субъективные проявления.

МЭ сохраняется у больного без проведения этиотропного лечения в течение 3–4 нед, после чего наблюдается ее обратное развитие с возможным формированием на месте эритемы небольшой пигментации и шелушения. Спонтанное купирование МЭ не является свидетельством выздоровления больного и может отражать переход в следующую стадию развития ИКБ.

Диагностические критерии мигрирующей эритемы:

Учитывая минимальную выраженность общих проявлений при локализованной форме ИКБ, тяжелое течение заболевания практически не регистрируется.

На фоне проведения этиотропного лечения МЭ быстро уменьшается в размерах и исчезает уже через 3–5 дней.

Безэритемный дебют ИКБ (первично-диссеминированная стадия) отмечается у 20–30% больных. В этих случаях лихорадка наблюдается в 90% случаев и, в отличие от локализованной формы, бывает более выраженной (фебрильной) и длительной, а клинические проявления соответствуют диссеминированной форме болезни.

Для диссеминированной стадии ИКБ характерен полиморфизм клинических проявлений с преимущественным поражением кожных покровов, опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем. В то же время частота вовлеченности различных органов и систем в патологический процесс варьирует в широких пределах, что некоторыми исследователями объясняется различными свойствами боррелий.

В типичных случаях начало диссеминированной фазы проявляется развитием лихорадки неправильного типа, выраженной слабости и утомляемости, мышечных и суставных болей. Кроме того, могут выявляться регионарная или генерализованная лимфоаденопатия, гепатит, спленомегалия, гематурия, протеинурия, орхиты и признаки поражения других органов и систем.

Тяжесть течения болезни определяется прежде всего характером и выраженностью органопатологии.

Поражения кожи характеризуются появлением вторичных элементов сыпи, не связанных с входными воротами. Они возникают на других участках кожи, удаленных от места присасывания клеща, имеют меньшие размеры, чем МЭ.

Достаточно редкое кожное проявление ИКБ — доброкачественная лимфоцитома кожи, которая характеризуется появлением единичного инфильтрата, узелка или диссеминированных опухолевидных образований темно-вишневого цвета, внешне напоминающих саркому Капоши. Окраска данных элементов может варьировать от синюшно-красной до буровато-коричневой. Наиболее часто поражаются мочки ушных раковин, ареолы сосков, которые отечны, слегка болезненны при пальпации.

Поражения нервной системы характеризуются широким диапазоном клинических проявлений, среди которых преобладают моно- и полинейропатии (радикулоневриты) с поражением моторных или чувствительных нервных волокон. Клинически поражения периферической нервной системы проявляются парестезиями, снижением мышечной силы и кожной чувствительности, чувством онемения и др. Возможны поражения черепно-мозговых нервов, среди которых наиболее часто регистрируется неврит лицевого нерва. Среди возможных поражений ЦНС описаны лимфоцитарный менингит, подострый энцефалит.

Суставной вариант диссеминированной стадии ИКБ клинически может протекать по артралгическому и артритическому типам с преимущественным вовлечением крупных и средних суставов. Артралгический тип характеризуется летучими болями в суставах без объективных признаков поражения суставов. При артритическом типе выявляются болезненность при движении в суставах с ограничением объема движений, достаточно часто отмечается поражение периартикулярных структур (тендиниты, тендовагиниты, миозиты, фасцииты, периферическая энтезопатия).

Сердечно-сосудистая система страдает достаточно редко (5–8% больных). При этом характерны атриовентрикулярные блокады (наиболее типично), желудочковая тахикардия, имеющие преходящий характер, миокардит. Крайне редко регистрируются перикардит и панкардит.

Офтальмологический вариант как самостоятельный встречается крайне редко и может проявляться конъюнктивитом, эписклеритом, иритом, хориоидитом, панофтальмитом.

Если не проводить лечения, диссеминированная форма может иметь перемежающий характер с последующим переходом в персистирующую стадию ИКБ.

Персистирующая стадия ИКБ по сути является хронической инфекцией. Для нее характерны стойкие полиорганные поражения, выраженность которых определяет тяжесть течения заболевания.

Общие проявления выражены, как правило, слабо и не доминируют в клинической картине, а имеющиеся специфические клинические проявления обусловлены длительной персистенцией боррелий в пораженных тканях.

Наиболее типичным проявлением кожного варианта персистирующей стадии ИКБ считается хронический атрофический акродерматит (ХААД) с преимущественной локализацией на разгибательных поверхностях кистей и стоп. Поражения носят, как правило, симметричный характер. ХААД развивается медленно, от 6 мес до 3 и даже 5–8 лет, чаще у женщин и людей старшей возрастной группы. По мере прогрессирования процесса нарастает атрофия кожи и подкожной клетчатки, в результате чего эпидермис истончается и приобретает вид «папиросной бумаги». На участках пораженной кожи происходит разрастание соединительной ткани с формированием узелков цвета слоновой кости. В ряде случаев ХААД сочетается с другими вариантами течения ИКБ.

Еще один вид кожного варианта течения персистирующей стадии ИКБ — локализованные склеродермоподобные изменения кожи, которые имеют различные клинические проявления (диссеминированная поверхностная бляшечная форма склеродермии, атрофодермия Пазини-Пьерини, анетодермия или пятнистая атрофия кожи).

Суставной вариант характеризуется формированием хронического артрита, достаточно резистентного к проводимому лечению. Нередко заболевание протекает по типу моно- или олигоартрита.

Поражения нервной системы проявляются хроническим подострым энцефалитом, прогрессирующим энцефаломиелитом, периферическими нейропатиями, когнитивными и поведенческими расстройствами, нарушениями сна, атаксией.

Среди прочих клинических проявлений описаны дилятационная кардиомиопатия, кератит.

Резидуальная стадия ИКБ («постлаймский» синдром) может быть исходом персистирующей стадии болезни. Эта фаза характеризуется санацией организма от боррелий, однако сохраняющаяся у больных органопатология обусловлена необратимостью сформировавшихся патоморфологических изменений, которые в конечном итоге и будут определять спектр клинических проявлений.

Диагностика

Ввиду полиморфизма клинических проявлений, склонности к затяжному и хроническому течению, диагностика ИКБ может представлять определенные трудности, поэтому она должна основываться на совокупности эпидемиологических, клинических и лабораторных данных [2]. Рутинные методы исследований при ИКБ практически не информативны.

На основании клинико-эпидемиологических данных (без лабораторной верификации) диагноз ИКБ может быть установлен только в локализованной стадии, при наличии у больного следующих критериев: а) документированный укус иксодового клеща; б) развитие в сроки от 5 дней до 4 нед, от момента укуса клеща, зоны эритемы в месте присасывания клеща; в) развитие типичной мигрирующей эритемы диаметром не менее 5 см. Использование серологических методов диагностики на этой стадии процесса имеет ограниченное применение ввиду поздних сроков выработки антител.

Все остальные стадии заболевания требуют обязательной лабораторной верификации, включающей проведение серологического исследования. В качестве серологических методов в РФ применяются реакция непрямой иммунофлюоресценции (н-РИФ), ИФА. Материалом для исследования могут служить сыворотка крови и синовиальная жидкость, что определяется вариантом течения заболевания.

Несмотря на возможность культивирования боррелий на селективной питательной среде Barbour-Stoenner-Kelly (BSK), бактериологический метод в широкой клинической практике не используется из-за значительных методологических трудностей.

Косвенным указанием на возможность инфицирования человека может служить обнаружение боррелий при темнопольной микроскопии в клещах, снятых с пациента.

Круг заболеваний, с которыми необходимо проводить дифференциальную диагностику, определяется стадией болезни и включает инфекционные и неинфекционные заболевания, в клинической картине которых выявляются признаки поражения кожных покровов, опорно-двигательной, нервной и сердечно-сосудистой систем, схожие с ИКБ.

Лечение

Госпитализация больных ИКБ проводится по клиническим показаниям и, как правило, на локализованной стадии болезни не требуется.

Лечение предусматривает проведение комплексной терапии, с обязательным назначением этиотропных и патогенетических средств.

Режим больных ИКБ определяется вариантом и тяжестью течения заболевания. Например, пациентам с поражением ЦНС необходимо строго соблюдать постельный режим, тогда как при поражении других органов и систем возможны некоторые послабления.

Этиотропная терапия больным ИКБ показана вне зависимости от стадии, варианта и тяжести течения заболевания. Проведение этиотропного лечения персистирующей стадии болезни целесообразно только в периоде обострения.

Курс и длительность антибактериальной терапии зависят от стадии и варианта заболевания. На сегодняшний день не существует единых общепринятых стандартов по проведению этиотропной терапии. Ни одна из ныне действующих схем антибактериальной терапии не гарантирует полной элиминации возбудителя. Способ введения антибиотиков (пероральный или парентеральный) определяется вариантом течения ИКБ. Необходимым условием проведением этиотропной терапии является ее длительность (не менее 14–21 дней при пероральном применении и не менее 14–28 — при парентеральном).

В качестве препарата первого выбора стартовой терапии ИКБ выступает доксициклин (юнидокс солютаб, вибрамицин, доксициклин, доксициклин-АКОС, медомицин, тетрадокс), назначаемый по 200 мг per os в сутки (2 раза в день). Препараты резервных групп указаны в таблице 2. Возбудители ИКБ резистентны к действию аминогликозидов, рифампицину, гликопептидным антибиотикам (ванкомицину), фторхинолоновым препаратам и сульфаниламидам, что абсолютно исключает их применение.

Парентеральное введение антибиотиков целесообразно при поражении ЦНС, блокадах проводящей системы сердца высокой степени. В этих случаях препаратами выбора являются цефалоспорины II и III поколений (цефотаксим, цефтриаксон, цефоперазон, цефтазидим) и бензилпенициллин.

Варианты применения этиотропных препаратов при различных формах течения ИКБ представлены в таблице 3.

Примерно в 10% случаев даже своевременное и адекватное этиотропное лечение может быть неэффективным и заболевание приобретает затяжное и хроническое течение.

Патогенетическое лечение проводится по показаниям и предусматривает применение дезинтоксикационной терапии (5% р-р глюкозы, кристаллоидные и коллоидные растворы), нестероидных противовоспалительных препаратов (диклофенак — ортофен, артрозан, диклобене, наклофен, рантен рапид, индометацин — индобене, метиндол), десенсибилизирующей терапии, витаминных препаратов (группы В и С) и др. Эффективность проведенного лечения оценивается по клинико-лабораторным данным.

После перенесенного заболевания больной должен находиться на диспансерном наблюдении не менее 2 лет с проведением полного клинико-лабораторного обследования. Средства специфической профилактики отсутствуют.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

В. А. Малов, доктор медицинских наук, профессор

А. Н. Горобченко, кандидат медицинских наук, доцент

ММА им. И. М. Сеченова, Москва