что такое идеализм простыми словами

Идеализм в философии: понятие и основные идеи

Один из распространенных вопросов, который не дает покоя философам, – «Что первично – материя или сознание?». В зависимости от выбранного ответа философов разделяют на две группы: те, кто поддерживают первый вариант, зовутся материалистами, а те, кто вторую группу – идеалистами. В рамках данного материала более подробно будет рассматриваться именно идеализм.

Что такое идеализм?

Идеализм – это направление в философии, согласно которому сознание первично, а материя вторична.

Главная особенность идеализма заключается в том, что существование физических объектов невозможно вне сознания, то есть именно восприятие является ключевым фактором. По мнению идеалистов именно сознание является тем уникальным инструментом, который позволяет человеку воспринимать мир, а значит, в его отсутствие мира не существует. В связи с этим человеческое тело должно существовать как идеальное, поскольку только в таком случае оно может стать воспринимаемым для конечного человека. Однако здесь важно отметить, что идеалисты не отрицают существование физического мира, с их точки зрения сознание лишь наделяет объекты субстанциональными свойствами, что, как результат, позволяет подводить их под категорию материи.

Идеализм является довольно давней теорией, поскольку он возник примерно 2,5 тысячи лет назад. Однако сам термин «идеализм» был выведен и сформулирован лишь в 18 веке, когда немецкий математик и идеалист Лейбниц охарактеризовал Эпикура и Платона, как самого крупного материалиста и самого крупного идеалиста. В 1749 году Дидро, приверженец материализма, называл идеализм самым абсурдным вариантом системы из всех существующих.

Разновидности идеализма

Идеализм разделяется на две основные разновидности: субъективный и объективный.

В основе субъективного лежит существующее ощущение, представление, а также сознание конкретного индивидуума. Стоит отметить, что субъективный идеализм полностью отрицает наличие независимых от человека предметов за всеми ощущениями.

Объективный идеализм отличается от субъективного тем, что берет в качестве основы не личное, а некоторое мистическое сознание, то есть мировой разум, универсальную волю или нечто подобное. При этом наличие какого-либо отдельного сознания от человека не существует, а любое проявление идеализма приводит к божественной теории и религии.

Основные идеи идеализма

Основой для идеализма является первичность всего духовного и нематериального, при этом все материальное относится на второй план. Эта особенность делает идеализм крайне близким религии, которая также утверждает о конечности мира во времени, а также его обустроенности Богом. Идеализм использует телеологическую точку зрения, как основной контраргумент материалистическому детерминизму. Однако стоит отметить, что идеализм обладает широким количеством трактовок, несмотря на то, что термин, очевидно, считается исконно философским.

С точки зрения теории классового общества идеализм является некоторым наукообразным продолжением различных мифических, религиозных и фантастических представлений. Идеализм и его различные философски вопросы и особенности в значительной степени тормозят научный прогресс. Тем не менее, вопросы, поднимаемые последователями идеализма, способствовали стремительным темпам развития философии, поскольку они позволяли исследовать различные формы познания.

В любом случае идеализм крайне тесно связан с религией, поскольку он по своей сути является некоторым понятийным и концептуальным выражением религиозной точки зрения. Практически во все века идеализм являлся некоторым философским подходом к обоснованию веры.

Основные концепции идеализма

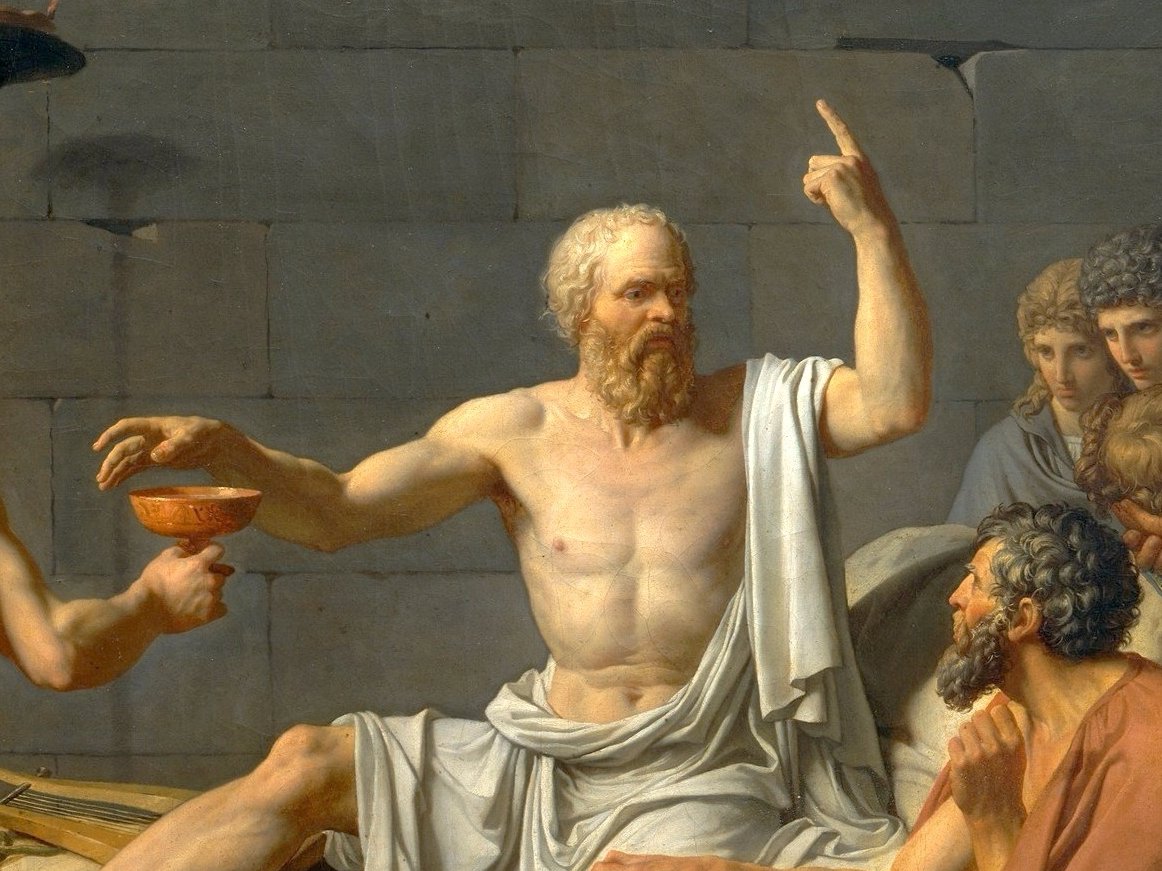

Одни из первых рассуждений в данном направлении были сформулированы в Древней Греции. Начало им положил Пифагор, который считал числа самостоятельной сущностью вещей, а их гармонию – сущностью вселенной. Платон же в свою очередь считается родоначальником философской системы объективного идеализма. Он выдвинул точку зрения, согласно которой помимо материального мира существует мир идей, который доступен только «очам разума». В рамках этого эфемерного мира существуют различные идеи и концепции, которые позволяют продвигать их и развивать материальный мир. При этом сам материальный мир рассматривается как тень мира идей. Платон полагал, что мир идей является божественным царством, где до рождения человека обитала его душа, и куда она вернется после смерти. Однако ученик Платон, Аристотель, оспаривал подобную точку зрения.

Однако наибольшего развития объективный идеализм достиг в работах немецкого философа Г.В.Ф. Гегеля (1770 — 1831). Он выдвинул теорию о том, что существует некоторый Мировой Разум, который являлся Абсолютной Идеей. Именно она становится основой для формирования всех понятий, постепенно обретает материальную оболочку, порождая окружающий мир и самого человека. Именно появление человека стало отправной точкой для нового этапа развития Абсолютной Идеи, поскольку она смогла проявляться не только в виде объектов физического мира, но и в качестве духовной – сознания человека. Основой идеализма Гегеля является идея развития и диалектики. При этом главная особенность подобной точки зрения заключается в том, что объективный идеализм отрывает общие понятия и законы от конкретных объектов и явления, возводя идеи в абсолют.

Классическим же проявлением субъективного идеализма является учение, которое было создано английским епископом Джорджом Беркли. Он считал, что все объекты физического мира являются некоторыми устойчивыми комбинациями из ощущений человека. Стоит отметить, что чрезмерное развитие подобной идеи приводит к выводу, что в мире не существует ничего, кроме ощущений. Подобные убеждения вылились в отдельное течение, получившее название солипсизма. Однако Беркли не поддерживал солипсизм, и в качестве ограничения определил, что ощущения являются воздействием Бога на душу. Таким образом, еще раз была подчеркнута тесная связь религии и идеализма.

Особенности развития современного идеализма

В современной философии существует достаточно большое количество экзистенциалистов, которые близки к идеалистическим воззрениям. Среди них можно выделить Л. Шестова (1866-1938), Н. Бердяева (1874-1848), М. Хайдеггера (1889-1976), Г. Марселя (1889-1973), Ж.П. Сартра(1905-1980), А. Камю (1913-1960). Здесь важно отметить, что для каждого экзистенциалиста важнейшим компонентом является существование отдельного человека с его чувствами и переживаниями. Из этого формируется и задача философии, которая заключается в нахождении некоторого смысла человека, то есть его подлинной экзистенции. Для того чтобы осознать окружающий мир человек в первую очередь должен осознать собственный смысл существования. Здесь показательной является точка зрения К. Ясперса, который утверждает, что научный подход не позволяет ответить на вопрос о смысле жизни и смысле самой науки.

При этом, по мнению экзистенциалистов, истинной формой любого философского познания является интуиция, которая по своей сути является некоторым отражением субъективных переживаний личности. Также все экзистенциалисты разделяют существование человека на подлинное и неподлинное. Подлинное подразумевает свободную жизнь, где человек самостоятельно принимает все решения, а также несет ответственность за собственные решения. Неподлинная жизнь – полное погружение индивида в повседневности.

Стоит отметить, что в 20 веке появилось еще одно философское течение – персонализм, который по своей сути стал тесно пересекаться с субъективным идеализмом. Все персоналисты рассматривают человека с точки зрения двух аспектов: духовного, то есть человека как личность, а также материальном, человека как индивида. Первый аспект объясняется наличием у человека свободной и разумной духовной первоосновы и свободы выбора. Второй аспект формируется на том, что человек является частью природы и общества, а также подчиняется его законам. Персоналисты утверждают, что человек-личность подчиняется только Богу, в отличие от человека-индивида, который подчиняется еще и обществу. Из этой особенности следует важность религии, которая выступает в качестве связующего звена между божественной личностью и человеком.

Отличия материализма и идеализма

Два данных направления в философии конкурируют между собой практически с самого зарождения философии. Материализм является полностью противоположной концепцией идеализму. Его основными постулатами являются:

Если рассматривать с социальной точки зрения, идеализм является противоположностью материализма и выступает в качестве мировоззрения консервативных и реакционных классов, которые не заинтересованы в корректном отображении бытия.

В связи с тем, что два данных направления являются полностью противоположными, истинным может быть только одно из них. Большая часть учёных склоняется к тому, что именно материализм является более правдивой стороной.

Историю соперничества материализма и идеализма можно изучать в учениях различных известных философов, где последовательно излагаются все подобные точки зрения.

Идеалист — что это за человек

Идеалистом могут называть как последователя идеалистической философии, так и просто человека с определенным складом характера.

К числу идеалистов причисляют как Платона, Г. В. Ф. Гегеля, Дж. Беркли, так и рафинированную публику, однако при этом смысл в слово «идеалист» вкладывается разный

Кто такой идеалист

В философии идеалист – это человек, который признает первичными сознание, дух и считает материю вторичной, производной от них, низшим родом бытия. Враждебное идеализму философское направление – материализм, приверженцы которого считают, что материальные процессы порождают духовные.

Обратите внимание! Идеалистический подход к познанию мира в философии не следует путать с часто употребляемым в обыденном языке словом «идеализм», обозначающим определенную моральную позицию.

В повседневных рассуждениях на нравственные темы, называя кого-то идеалистом, имеют в виду человека возвышенного, бескорыстно служащего некой высшей идее. Слово «материалист» в данном контексте имеет негативный оттенок, указывая на человека, крайне практического по своим интересам, заботящегося об узко личных житейских выгодах.

В обыденной речи слово «идеалист» также может принимать негативное значение. Так нередко говорят о людях, идеализирующих действительность, кране непрактичных, неприспособленных к реальной жизни мечтателях. Им противопоставляется реалист – человек здравомыслящий, объективно оценивающий происходящие события, которому не грозит слава фантазера или выдумщика. Тем не менее, это не значит, что реалист не может быть оптимистом, а идеалист видит мир в исключительно розовых тонах. У каждого психотипа есть свои преимущества и недостатки.

Чем хороши идеалисты

Идеалист – это приверженец высоких нравственных идеалов. Он верит в добро и справедливость, стремится к общему благу и ценит духовные наслаждения превыше всего остального. Идеалист пытается построить рай на Земле, изменить мир к лучшему. Даже если он осознает, что это невозможно, все равно руководствуется этическими соображениями в своих решениях и поступках.

Дополнительная информация. Хорошими примерами идеалистического человека могут послужить князь Мышкин, Жанна Д’арк, рыцарь Галахад.

Князь Мышкин, главный герой романа Федора Михайловича Достоевского, – яркий пример человека идеалистического типа

Для идеалиста многие нравы и правила современного общества просто неприемлемы. Он никогда не пойдет по головам ради достижения желаемого. Это самые надежные партнеры и работники.

Важно! У многих людей, которые позиционируют себя как циников и реалистов, можно обнаружить скрытый идеализм, безотчетную тягу к нравственному образу жизни. Дело в том, что духовные идеалы зачастую закладываются на уровне подсознания еще в детском возрасте, и, хотя не замечаются самим человеком, оказывают огромное влияние на его поведение.

Отрицательные стороны идеалиста

Несмотря на все положительные качества идеалиста, строить с ним отношения бывает очень непросто. Идеалистичность взглядов побуждает его стремиться к максимуму. При этом в погоне за совершенством идеалист зачастую не щадит ни себя, ни окружающих. Нравственные ценности, честность, справедливость такой человек ставит превыше всего и от других ждет, а нередко и требует того же.

Если идеалист в ком-то разочаровывается, то вновь завоевать его расположение и доверие становится практически невозможно. Для человека с таким характером действительно очень важно, чтобы люди соответствовали его стандартам.

Вместо того чтобы следить за своим поведением, идеалист может начать перекраивать мир и окружающих согласно собственным представлениям о том, как все должно быть. В такие моменты он и сам не замечает, как превращается в самого настоящего фанатика и тирана.

Еще одна отрицательная черта характера, которую можно обнаружить у идеалиста, – это ментальное высокомерие. Отказываясь культивировать в себе чувство уважения к другим людям и их идеям, он рискует превратиться в эдакого рафинированного интеллигента, воспринимающего лишь собственные жизненные ценности как значимые и важные.

Так как идеалистичного человека мало интересуют физические и материальные стороны жизни, он зачастую бывает не устроен в быту. Может быть успешен в карьере, но деньги и статус для него не являются ценностью.

Идеалистично настроенный человек не стремиться достичь материального успеха намеренно. Разве что за исключением тех случаев, когда требуется обеспечить реализацию какого-то социально важного проекта. Для женщин, которые хотят видеть в своем избраннике кормильца семьи, такая черта может показаться недостатком.

Порой идеалисты не считают нужным тратить свое время и усилия на зарабатывание на хлеб насущный

Идеалистически настроенные люди встречаются и среди девушек. Ухаживать за кем-то из числа подобных барышень решится далеко не каждый мужчина. Ведь идеалистка, как это ни странно, – вовсе не наивная мечтательница, когда дело доходит до построения отношений. Она предъявляет высокие моральные требования к потенциальному партнеру, и произвести впечатление на нее бывает гораздо сложнее, чем на более приземленную девушку.

Ахиллесова пята идеалиста

Идеалист – это зачастую такой человек, который не только старается следовать высшим идеалам, но думает, что окружающие его люди в этом с ним схожи. Потому такого человека легко обмануть, в особенности в молодости. Лишь жестоко обжегшись несколько раз, идеалист становится более осторожным в выборе друзей.

Наличие высоких идеалов в сознании не гарантирует того, что человек всегда им соответствует. Ведь порой идеалист предъявляет к самому себе просто нечеловеческие требования.

Осознание недостижимости собственных идеалов может причинять страдания

Даже самые лучшие из рода человеческого имели свои слабости и совершали ошибки. Однако идеалист зачастую не оставляет себе право иметь какие-либо недостатки. В итоге он страдает от глубокого чувства неудовлетворенности собой. Может считать себя недостойным счастья, любви окружающих. С такими проявлениями идеализма необходимо бороться.

Как смириться со своей неидеальностью

Человек по своему определению – незаконченный проект. Идеал и абсолют недостижимы. К тому же каждый определяет для себя сам, что считать несовершенством. Получая каждый новый опыт, человек развивается. Меняются его ценности и взгляды на жизнь. То, что вчера казалось смертельным грехом, завтра окажется проступком, который можно понять и простить, как другому человеку, так и самому себе.

Смириться со своей идеальностью – не значит закрыть глаза на имеющиеся недостатки. Это означает продолжать относиться к себе с уважением и любовью, несмотря на очевидное несовершенство. Ненависть к самому себе и самоуничижительные мысли контрпродуктивны. Важно понимать, что, только научившись мирно преодолеть свои слабости, человек способен помочь в этом другим.

Добиться истинной трансформации личности можно только через любовь и самопринятие. Все остальное – лишь временное подавление каких-то частей самого себя.

Как начать ощущать себя идеальным

Обычно за стремлением быть идеальным находится страх, что в противном случае значимые люди тебя отвергнут. Однако любовь – это не то, что возникает как ответная реакция на чье-то совершенство. Чувства единения и любви возникают между людьми, которые приняли решение уважать и любить окружающих, несмотря ни на что.

Чтобы начать ощущать себя идеальным, необходимо культивировать в себе чувство любви ко всему миру. Только в состоянии гармонии и единства с жизнью можно достичь такого умонастроения, в котором значимость и ценность собственной личности являются само собой разумеющимися фактами.

Видео

ИДЕАЛИЗМ

ИДЕАЛИЗМ (от греч. ιδέα – идея) – категория философского дискурса, характеризующая мировоззрение, которое либо отождествляет мир в целом с содержанием сознания познающего субъекта (субъективный идеализм), либо утверждает существование идеального, духовного начала вне и независимо от человеческого сознания (объективный идеализм), а внешний мир считает проявлением духовного бытия, универсального сознания, абсолюта. Последовательный объективный идеализм видит в этом начале первичное по отношению к миру и вещам. Термин «Идеализм» ввел Г.В.Лейбниц (Соч. в 4 т., т. 1. М., 1982, с. 332).

Объективный идеализм совпадает со спиритуализмом и представлен в таких формах философии, как платонизм, панлогизм, монадология, волюнтаризм. Субъективный идеализм связан с развитием теории познания и представлен в таких формах, как эмпиризм Д.Беркли, критический идеализм И.Канта, для которого опыт обусловлен формами чистого сознания, позитивистский идеализм.

Объективный идеализм зародился в мифах и религии, но рефлективную форму получил в философии. Материя на первых этапах понималась не как продукт духа, а как со-вечная ему бесформенная и бездуховная субстанция, из которой дух (нус, логос) создает реальные предметы. Дух рассматривался, таким образом, не как создатель мира, а лишь как его формообразователь, демиург. Именно таков идеализм Платона. Его характер связан с той задачей, которую он пытался решить: понять природу человеческого познания и практики на основе признаваемых и сегодня монистических принципов. Согласно первому из них «ни одна вещь не возникает из небытия, но все – из бытия» (Аристотель. Метафизика. М.–Л., 1934,1062b). Из него неизбежно вытекал другой: из какого «бытия» возникают такие «вещи», как, с одной стороны, образы реальных предметов, а, с другой, формы предметов, создаваемых человеческой практикой? Ответ на него гласил: каждая вещь возникает не из любого бытия, а лишь из такого, которое является «тем же самым», что и сама вещь (там же). Руководствуясь этими принципами, Эмпедокл, напр., утверждал, что образ земли сам является землей, образ воды – водой и т.д. Эту концепцию позже назвали вульгарным материализмом. Аристотель возражал Эмпедоклу: «Душа должна быть или этими предметами, или формами их; но сами предметы отпадают – ведь камень в душе не находится». (Аристотель. О душе. М., 1937, с. 102). Следовательно, из действительности в душу переходит не предмет, а лишь «форма предмета» (там же, с. 7). Но образ предмета идеален. Следовательно, идеальна и «подобная» ему форма предмета. К выводу об идеальности формы вещей приводили и размышления о человеческой практике: форма, которую человек придает вещи – это его идея, перенесенная в вещь и преобразованная в ней. Первоначальный объективный идеализм – это проецирование характеристик человеческой практики на весь космос. Эту форму идеализма необходимо отличать от развитых форм объективного идеализма, возникших после того, как задача вывести материю из сознания была эксплицитно сформулирована.

Объяснив из единого монистического принципа два противоположных процесса – познание и практику, объективный идеализм создал основу для ответа на вопрос о том, способно ли человеческое сознание адекватно познать мир? Для объективного идеализма утвердительный ответ почти тавтологичен: конечно же, сознание способно постичь само себя. И в этой тавтологичности – его роковая слабость.

Внутренняя логика саморазвития привела объективный идеализм к новому вопросу: если никакая вещь не возникает из небытия, то из какого бытия возникают такие «вещи», как материя и сознание? Имеют они независимое происхождение или одна из них порождает другую? В последнем случае какая из них первична, а какая – вторична? В явной форме он был сформулирован и решен неоплатонизмом в 3 в. н.э. Реальный мир понимался им как результат эманации духовного, божественного первоединства, а материя – как продукт полного угасания этой эманации. Только после этого возник последовательный объективный идеализм, и дух-демиург превратился в духа-Бога, который не формирует мир, а творит его целиком.

Объективный идеализм использовал теорию эманации вплоть до 17 в. Еще Лейбниц трактовал мир как продукт излучений (fulgurations) Божества, понимаемого как первичное Единство (Лейбниц Г.В. Соч. в 4 т., т. 1, с. 421). Крупный шаг в развитии объективного идеализма осуществил Гегель. Он истолковал реальный мир как результат не эманации, а саморазвития абсолютного духа. Источником этого саморазвития он считал противоречие, внутренне присущее ему. Но если мир – продукт саморазвития идеи, то из чего возникает сама идея? С угрозой дурной бесконечности столкнулись Шеллинг и Гегель, которые попытались избежать ее путем выведения идеи из чистого бытия – тождественного ничто. Для последнего вопрос «из чего?» уже лишен смысла. Альтернативой обеим концепциям является теория, трактующая мир как изначально имеющий духовную природу и тем снимающая вопрос о выведении его из чего-то иного.

Первоначально объективный идеализм (как и материализм) исходил из существования мира вне и независимо от человеческого сознания как чего-то само собой разумеющегося. Лишь к 17 в. культура философского мышления выросла настолько, что этот постулат был подвергнут сомнению. Именно тогда возник субъективный идеализм – философское направление, зародыш которого можно найти уже в античности (тезис Протагора о человеке как мере всех вещей), но которое получило классическую формулировку лишь в Новое время – в философии Д.Беркли. Последовательный субъективный идеалист-солипсист признает существующим только свое сознание. Несмотря на то, что такая точка зрения теоретически неопровержима, в истории философии она не встречается. Даже Д.Беркли не проводит ее последовательно, допуская кроме своего собственного сознания сознание других субъектов, а также Бога, что фактически делает его объективным идеалистом. Вот аргумент, на котором базируется его концепция: «Для меня достаточное основание не верить в существование чего-нибудь, если я не вижу основания верить в это» (Беркли Д. Соч. М., 1978, с. 309). Здесь, конечно, ошибка: отсутствие оснований признавать реальность материи не является основанием отрицать ее реальность. Более последовательна позиция Д.Юма, оставлявшего теоретически открытым вопрос: существуют ли материальные объекты, вызывающие в нас впечатления. Именно в спорах философов Нового времени начала широко использоваться характеристика взгляда, согласно которому нам даны только представления в качестве объекта, как идеализма. Т.Рид именно так описывал взгляды Д.Локка и Д.Беркли. X.Вольф называл идеалистами тех, кто приписывал телам лишь идеальное существование (Psychol, rat., § 36). И.Кант отмечал: «Идеализм состоит в утверждении, что существуют только мыслящие существа, а остальные вещи, которые мы думаем воспринимать в созерцании, суть только представления в мыслящих существах, представления, которым на самом деле не соответствует никакой вне их находящийся предмет» (Кант И. Пролегомены. – Соч., т. 4, ч. I. М., 1964, с. 105). Кант проводит различие между догматическим и критическим идеализмом, который он называет трансцендентальным идеализмом. Фихте положил начало возрождению объективного идеализма в Германии, соединив гносеологический, этический и метафизический идеализм. Представители абсолютного идеализма Шеллинг и Гегель пытались представить природу как потенцию и выражение мирового духа. А.Шопенгауэр усматривал абсолютную реальность в воле, Э.Гартман – в бессознательном, Р.-Эйкен – в духе, Б.Кроче – в вечном, бесконечном разуме, реализующемся и в личности. Новые варианты идеализма развивались в связи с учением о ценностях, которые противопоставлялись эмпирическому миру как идеальное бытие, воплощающее абсолютный дух (А.Мюнстерберг, Г.Риккерт). Для позитивизма ценности и идеалы – фикции, имеющие теоретико-практическое значение (Д.С.Милль, Д.Бейн, Т.Тэн, Э.Мах, Ф.Адлер). В феноменологии идеализм трактуется как форма теории познания, которая усматривает в идеале условие для возможности объективного познания, а вся реальность трактуется как смыслополагание (Husserl Ε. Logische Untersuchungen, Bd. 2. Halle, 1901, S. 107 и далее). Сама феноменология, возникнув как вариант трансцендентального идеализма, постепенно трансформировалась вместе с принципами конституирования, эгологии в объективный идеализм.

Критика идеализма в его разных формах развернута (конечно, с разных позиций) в работах Л.Фейербаха, К.Маркса, Ф.Энгельса, Ф.Иодля, В.Крафта, М.Шлика, П.А.Флоренского и др.

Однако вопрос о том, как обосновать существование мира вне нас, остается открытым и в современной философии. Разработано множество способов как решить, так и обойти его. Наиболее курьезный – утверждение, что один и тот же объект, в зависимости от точки зрения, может быть представлен как существующий и вне сознания, и внутри него, наиболее же распространено утверждение, что выбор между субъективным идеализмом и реализмом (под которым понимаются объективный идеализм и материализм), подобен выбору между религией и атеизмом, т.е. определяется личной верой, а не научным доказательством.

Литература:

1. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. – Они же. Соч., т. 3;

2. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии. – Там же, т. 21;

3. Флоренский П.А. Смысл идеализма. Сергиев посад, 1914;

4. Willmann О. Geschichte des Idealismus, 3 Bde. Braunschweig, 1894;

5. Jodl F. Vom wahren und falschen Idealismus. Münch., 1914;

6. Kraft V. Wfeltbegriff und Erkenntnisbegriff. W., 1912;

7. Schlick M. Allgemeine Erkenntnislehre. W., 1918;

8. Kronenberg M. Geschichte des deutschen Idealismus. Bd. 1–2. Münch., 1909;

9. Liebert A. Die Krise des Idealismus. Z.–Lpz., 1936;

10. Ewing A.С. Idealist tradition from Berkeley to Blanshard. Chi., 1957.