что такое гумно в деревне это

Мамино детство. Рига и гумно

На сайте https://ru.wikipedia.org/wiki/Гумно (Википедия) нашел определение:

Гумно — огороженный участок земли в крестьянском хозяйстве, предназначенный для хранения, молотьбы, веяния и другой обработки зерна. На гумне может стоять деревянное сооружение, называемое рига или овин, в котором сушатся снопы и молотится зерно. Также для молотьбы зерна может быть возведён отдельный деревянный сарай, называемый клуня. Иногда под гумном понимают одно большое деревянное сооружение, построенное для вышеперечисленных целей. В больших хозяйствах для надсмотра за гумном назначается человек, называемый гуменщиком или гуменным.

На Новгородском сайте http://www.novgorod.ru/ приведена статья с описанием этих понятий и фотографиями. Так как Псковские земли осваивали выходцы из Новгорода, то технологии и культура этих русских земель близки. В указанной статье сказано:

Я спросил маму, чем отличается гумно от риги, то она рассказала следующее.

Когда они жили на хуторе Белый, то там у них был большой участок земли (около 2 га). Там стоял их дом с хозяйственными постройками во дворе (сараи, хлев для скота и птицы). За ними поля для огорода и посевов. Здание гумна и риги стояло на границе участка у дороги на Максимов хутор.

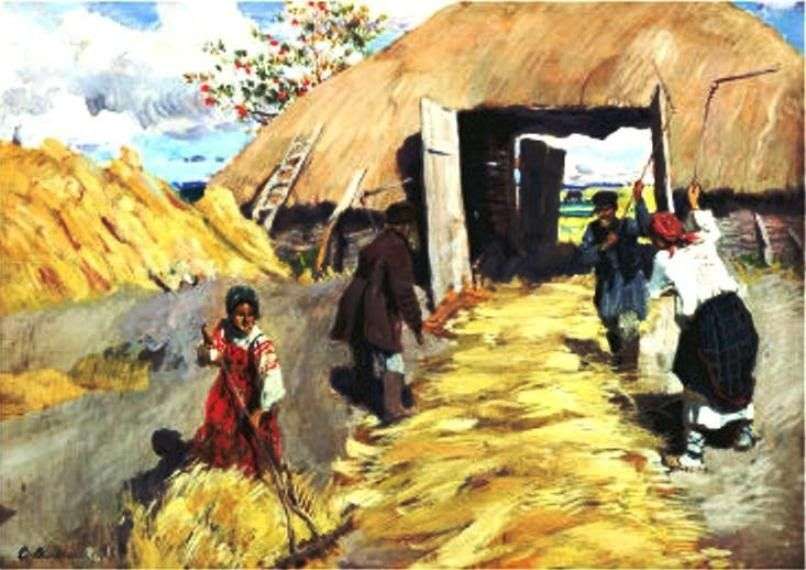

Так вот гумно – это своего рода крытый ток с большими воротами, чтобы через них можно было въехать на телеге, на которую высоко нагружены снопы сжатых зерновых или льна. Пол в гумне был ровно покрыт глиной. Здесь из снопов с колосьями добывали зерно.

Рига – это помещение с большой печью и антресольными полками из тонких бревен. Между бревнами полок были зазоры для прохода теплого воздуха, поднимающегося снизу от печи к крыше. На эти полки укладывали снопы (вернее ставили колосьями вверх) для высушивания, если погода была сырая, или для досушивания после сушки в поле на солнце. В поле снопы долго сушиться не могли, т.к. колосья могли перезреть и осыпаться. Под свесами крыши в стенах делали небольшие окна – продухи, чтобы создавалось проветривание.

После сушки снопы развязывали и выкладывали на полу в круг колосьями к центру круга для обмолота – выбивания зерен из колосьев. В новгородской статье сказано:

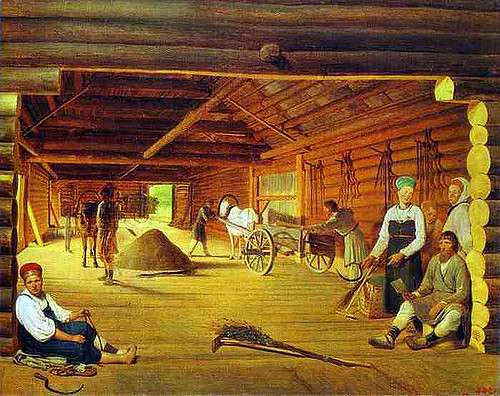

«Молотили обычно несколько человек, от 4 до 8. Снопы расстилали на полу (раньше любой пол или настил на улице назывался мостом). Укладывали в два ряда колосьями друг к другу и внахлест. Работники выстраивались в два ряда у комлей снопов (развязанных!) лицом друг к другу. И по команде (иногда молчаливой) опытного крестьянина включались в работу. Важно было выдержать ритм. Ударяли цепами порознь, чтобы не задеть друг друга, что случалось крайне редко, и не ударить цепом о цеп.»

То есть по новгородской версии снопы укладывали не в круг, а в два параллельных ряда.

Затем граблями с длинными деревянными зубьями обтряхивали колосья, а солому убирали. В кругу оставались колосья с остями, зерна и сорняки. Все это собирали и ссыпали на черновой грохот в гумне – это большое сито на веревках с большими ячейками и большими размерами – около 2 метров. Здесь отсеивали сорняки. Потом веяли на грохоте для отсева остей. Обычно грохот подвешивали в проеме ворот, чтобы ветром сдувало ости и шелуху. Добивались получения зерна без колосьев, остей, но в полове (наружной шкурке зерна).

В новгородской статье сказано:

«Теперь вряд ли кто увидит старейший способ ручной молотьбы. Он отмер, уступив место комбайну, но пройдя несколько промежуточных временных этапов, связанных с механизацией обмолота, провеивания зерна, мятия льна, конопли и некоторых других небольших работ…

Молотилки, веялки, льномялки появились уже к началу XX столетия. Но их было крайне мало. Принадлежали эти механизмы, приводимые в движение вручную, обычно помещикам или очень богатым крестьянам, кулакам. Позже, при колхозах таких «ручных» механизмов стало больше. Затем в послевоенные годы широкое распространение получили приводы на бычьей и конной тяге. Рядом с гумном, обычно сбоку, устанавливался вертикальный вал с очень большой горизонтальной шестерней. Шестерня поддерживалась подкосами. Вал внизу упирался в подпятник, вверху удерживался балками и втулкой. К валу приделывались дышла, обычно четыре, но могло быть три или два. К дышлам припрягались лошади. На некотором расстоянии шестерня обносилась дощатой стеной с окошками, стена перекрывалась конусной крышей. Лошади, подгоняемые обычно пацанами, ходили по кругу. Движение шестерни передавалось на цевку, насаженную на горизонтальный вал, а оттуда через отверстие в гумне на те же молотилки, веялки, льномялки…».

В Озерцах в 50-х годах в гумне стоял паровик – паровая машина на колесах, похожая на паровоз. Она использовалась для привода в движение самых разных механизмов в гумне и пилорамы снаружи здания. Для передачи движения здесь применялись длинные ременные передачи с огромными колесами. Паровик в деревню притащили военные, когда освободили Гдовский район весной 1944 года от немцев. Это была «бартерная» операция в обмен на лошадей, которые они забрали для нужд армии в колхозе.

Совершенствование и механизация сельскохозяйственных операций все более исключает ручной труд и технологические приемы. Города могут накормить крупные агропредприятия, оснащенные всеми необходимыми ресурсами. Время мелких хозяйств уходит. Однако тот старинный опыт может пригодиться в форс-мажорных обстоятельствах – крупные катастрофы глобального характера. Вот тогда может и пригодиться опыт выживания наших предков, когда вдруг не окажется нужной техники, складов, производств, транспорта. Когда вдруг еда перестанет появляться в магазине.

В деревне Озерцы, куда семья мамы и с другими семьями с хутора Белый были переселены в 1939 году, здания гумна и риги до войны были скотными дворами. В отдельном здании был телятник, а там, где после войны было гумно и пилорама, был скотный двор для взрослого стада коров. Свинарник был у озера там, где из него вытекала наша речка. Овчарни для овец были на дальнем конце деревни за часовней рядом с конюшней. Поэтому в районе лесопилки было поле без леса. Здесь был выгон для скота.

В моем в детстве в 50-х годах детей в деревне было много, особенно летом, когда сюда приезжали семьи из Питера с детьми в отпуск и на каникулы. Лучшим местом для наших игр у нас было здание риги, где был много разных помещений для пряток, а также огромный навал бревен для распиловки на пилораме. А еще нам нравилось кататься на тележках пилорамы по рельсам.

В начале 50-х, когда мне было года 3-4, я видел, как растапливали топку паровика. Вокруг суетилось много народа. Потом начинало крутиться его огромный шкив диаметром больше метра. Колесо начинало двигать широкие ремни и колеса, подвешенные на стенах. С колеса на стене ремень передавал вращение колесо пилорамы, стоящей под навесом на улице. Если нужно, то ремни надевали на приводное колесо веялки, льномялки или механического сита, или для вращения жерновов мельницы, когда нужна была мука.

В начале 60-х мой дядька Леня работал трактористом и на тракторе «Белорусь» он с деревенским умельцем Августом придумали, как заменить паровик. В тракторе из коробки передач вывели конец вала. На него насадили шкив под широкий ремень. Надевали ремень на этот шкив, заводили двигатель трактора на холостом ходу и шкив начинал вращаться и ремнями приводили в движение пилораму. Надо сказать, что в 1962 году в деревне еще не было электричества. Вот так народ находил решение проблем.

Гумно

Из Википедии — свободной энциклопедии

На гумне иногда устраивали навесы, размещали овин. Часть гумна, предназначенная для обмолота хлеба, очистки и сортирования зерна, называется током [2] .

Этимологически оба варианта термина отражают перенос описания старинного приёма по обработке урожая (когда домашняя скотина прогонялась по очищенному от растительности участку с выложенным житом) на само место молотьбы:

На гумне может стоять деревянное сооружение, называемое ригой или овином, в котором сушатся снопы и молотится зерно. Также для молотьбы зерна может быть возведён отдельный деревянный сарай, называемый клуней. Иногда под гумном понимают одно большое деревянное сооружение, построенное для вышеперечисленных целей. В больших хозяйствах для надсмотра за гумном назначается человек, называемый гуменщиком (гуменником) или гуменным. [ источник не указан 2152 дня ]

С победой промышленной революции — площадка с машинами и оборудованием для обмолота зерновых (ржи, ячменя, пшеницы, овса) и семенных (конопли, льна, гороха).

Гумно, что это такое?

Что сказано в словаре?

Во-первых, этот сельскохозяйственный термин обозначает участок земли, который в крестьянских хозяйствах расчищали для того, чтобы складывать на нем скирды хлеба, проводить его обмолот и обрабатывать зерно.

Пример: «За двором находились различные дворовые постройки, такие как амбары, конюшни, помещения для скота, сараи для сельхозмашин, сушилки, риги. А дальше располагалось гумно, которое было загромождено копнами и ометами соломы».

Во-вторых, это помещение, предназначенное для хранения и обработки сжатого хлеба.

Пример: «В состав построек, находившихся на барском дворе, входили конюшни, бани, гумна, другие надворные постройки, а также флигели каменного большого дома, у которого имелся полукруглый фронтон».

Для лучшего понимания значения «гумна», рассмотрим его синонимы и происхождение.

Синонимы

К ним относятся следующие слова:

Далее перейдем к происхождению изучаемого слова.

Этимология

Это слово относится к общеславянским и имеет такие варианты, как:

По поводу его происхождения имеется две версии:

Раньше и сейчас

Гумна возникли на Руси еще в древности, но когда именно, сегодня никто с точностью сказать не берется. Раньше гумно представляло собой утрамбованный земельный участок, который часто огораживали. В крестьянских хозяйствах на нем складывалось необмолоченное жито, и проводился его обмолот, а также веяние зерна. Иногда на гумне устраивались навесы, размещался овин – строение, предназначенное для сушки снопов до молотьбы.

Та часть гумна, на которой обмолачивают хлеб, очищают и сортируют зерно, называется «ток». Но для молотьбы нередко возводили отдельный сарай из дерева, который назывался «клуня». А также гумно могло представлять собой и единое сооружение для всех перечисленных целей. Его также строили из дерева.

В богатых или средних хозяйствах имелись собственные гумна, а у тех что победнее, имелось одно для двух-трех дворов. Если хозяйство было большим, то для присмотра за гумном назначали специального человека, который назывался гуменщиком, гуменником или гуменным.

Гумно с ригой

Коллективизация привела к объединению и перестройке гумен из малых в большие. В послевоенные 50-70-е годы потребность в гумнах стала отпадать. Они либо заброшенные разрушались, либо разбирались на дрова, либо приспосабливались для других нужд, например, как сараи для хранения сена, соломы, как конюшни и прочего. Вместо гумен появились комбайны, значительно облегчающие крестьянский труд. Они косят, молотят, грузят зерно на автомашины, солому сбрасывают в большие кучи, которые можно скирдовать или отвозить в хранилища, те же сараи.

В сушильной камере делались балки и по ним из толстых жердей свободно укладывались колосники. На них-то и укладывали снопы для просушки. В стенах овина и риги под потолком прорубали небольшие оконца типа волоковых, которые затыкали ветошью и раскрывали после просушки партии снопов для выпуска дыма.

Со стороны гумна в сушильную камеру вела вторая небольшая дверца для загрузки и выгрузки снопов.

Помещение сушильни обычно делается значительно уже гумна. Оно может располагаться по продольной оси всего здания или быть смещено. Крыша на ней обычно выше, чем на гумне.

Теперь вряд-ли кто увидит старейший способ ручной молотьбы. Он отмер, уступив место комбайну, но пройдя несколько промежуточных временных этапов, связанных с механизацией обмолота, провеивания зерна, мятия льна, конопли и некоторых других небольших работ.

Молотили обычно несколько человек, от 4 до 8. Снопы расстилали на полу (раньше любой пол или настил на улице назывался мостом). Укладывали в два ряда колосьями друг к другу и внахлест. Работники выстраивались в два ряда у комлей снопов (развязанных!) лицом друг к другу. И по команде (иногда молчаливой) опытного крестьянина включались в работу. Важно было выдержать ритм. Ударяли цепами порознь, чтобы не задеть друг друга, что случалось крайне редко, и не ударить цепом о цеп.

При слаженной работе звучала своеобразная музыка, поскольку звуки выходили у каждого свои. Люди при этом часто разговаривали, иногда и пели.

Сейчас современная эстрадная музыка буквально заражена ударной ритмикой. Без нее она ничто. Это какая-то болезнь, эпидемия. Мне приходилось слушать музыку молотьбы и даже, иногда, участвовать в ней. Да поверит мне читатель, что современные эстрадные ударные ритмы ничто по сравнению с музыкой молотьбы. Они примитивны и даже убоги. Слушаешь их и хочется.

Молотилки, веялки, льномялки появились уже к началу XX столетия. Но их было крайне мало. Принадлежали эти механизмы, приводимые в движение вручную, обычно помещикам или очень богатым крестьянам, кулакам. Позже, при колхозах таких «ручных» механизмов стало больше. Затем в послевоенные годы широкое распространение получили приводы на бычьей и конной тяге. Рядом с гумном, обычно сбоку, устанавливался вертикальный вал с очень большой горизонтальной шестерней. Шестерня поддерживалась подкосами. Вал внизу упирался в подпятник, вверху удерживался балками и втулкой. К валу приделывались дышла, обычно четыре, но могло быть три или два. К дышлам припрягались лошади. На некотором расстоянии шестерня обносилась дощатой стеной с окошками, стена перекрывалась конусной крышей. Лошади, подгоняемые обычно пацанами, ходили по кругу. Движение шестерни передавалось на цевку, насаженную на горизонтальный вал, а оттуда через отверстие в гумне на те же молотилки, веялки, льномялки.

Увы, от этих оригинальных и остроумных сооружений ничего (!) не уцелело. Жаль.

Теперь конкретно о гумне с ригой из д.Горбухино. Оно в деревне было не одно. Заброшенные, как и другие хозяйственные и производственные постройки, оно выглядело еще хорошо. Состояло из трех частей: риги и двойного гумна. Задняя часть гумна пристроена была явно позднее, при коллективизации. При этом пожертвовали торцовой наружной стенкой старого гумна, выпилив ее и тем ослабив общую конструктивную жесткость и цельность. К тому же щеповая кровля на крыше пристроенной части прохудилась, стропила распирали стены, и в начале разборки эта часть неожиданно рухнула полностью. Впрочем, ее и не предполагалось перевозить. Пол в ней отсутствовал.

Гумно стояло за крестьянскими огородами. Музей приобрел его у колхоза для Витославлиц. Мужик, живший напротив его, прознав, видимо, про это, решил запастись дровишками, и стал разбирать некоторые части сушильни в риге. Устраивать с ним разбирательство было поздно. Бревна были уже перепилены, да и командировочное время было ограниченным.

Разборка и перевозка гумна проводилась в декабре 1981 годы (с21 по 29). Два дня были потрачены на дорогу туда и обратно. В работе участвовали, кроме автора, архитекторы Попов В.А., Ковалев А.А., прораб Малышев Ю.П. (короткое время), плотники Карташов А.А. (бригадир), Маляров Г.А., Финагин Б.М., Колосов М.П., Михайлов А.П. и Сидоров С.Н.

Дни стояли морозные. Жители жилье не давали. Колхоз отвел нам брошенное и совершенно промерзшее помещение правления колхоза в д.Кирва в 4-х километрах от Горбухина. К концу работы стены и пол отведенной рабочим обители удалось прогреть.

Для очистки дороги от снега и площадки для складирования материала пришлось нанимать местного бульдозериста.

Разработка проекта реставрации не вызывала затруднений. Все основные конструкции гумна и его риги сохранились. Утраченные или искаженные и переделанные части и детали легко восполнялись по уцелевшим остаткам, врубкам и деталям. Посложнее было с крышей. Но над ригой все ее конструкции уцелели. Над гумном врубок и отпечатков на стене и фронтоне риги было вполне достаточно. Кровля запроектирована драничная на основе тех колотых еловых досок, которые найдены на риге. Кстати, в деревне имеется несколько бань, амбаров и пелевен, где кровли до сих пор драничные. Их делали в послевоенные годы. Этот материал был самым распространенным по Новгородчине и в самом Новгороде. Ему уступали даже соломенные и тростниковые кровли.

Обмерные чертежи и проект реставрации выполняли те же три архитектора.

Место для гумна определено в северо-восточном секторе за будущей улицей и огородами. Строительные работы начаты с большим опозданием. Начиная с 1981-82гг. НСНРУ (Новгородское специальное научно-реставрационное управление) резко снизило темпы ремонтно-реставрационных работ в Витославлицах. В лучшем случае работают 3-5 плотников и то не более 3-х месяцев с перерывами. Порой работы вообще затихают, тем более что финансирования их почти нет.

Реставрация гумна началась лишь осенью 1985г. с закладки столбчатых фундаментов, после перевозки спустя почти 4 года. И шла очень медленно. Все операции выполнялись в соответствии с проектом, сопровождались надзором и руководством научного руководителя. И. до сих пор не закончены. Не доделана глинобитная печь, не завершено минимальное благоустройство у стен памятника и. не сделана постоянная драничная кровля. Постройка и посетители довольствуются. временной рубероидной, как и на двух житницах. Короче, памятник не введен в число действующих экспонатов уже более 15 лет. Такое положение ни объяснить, ни оправдать невозможно. Кто-то за это должен нести ответственность.

Часовня из Гари, житницы из Борихина и Лямцины, кузница из Спас-Пископца, гумно из Горбухина и не собранная еще изба из Усть-Кирвы обозначили основные контуры северо-восточного сектора. Нужно закончить реставрацию свезенных памятников и привезти предусмотренные проектом. Лишь в этом случае западная часть музея Витославлицы получит хоть не совсем полное, но завершение. В ином случае Новгороду не стоит гордиться, тем более хвастаться своим музеем народного деревянного зодчества.

Значение слова гумно

Словарь Ушакова

| Расчищенная площадка для молотьбы; то же, что ток.

Архитектурный словарь

(гасия, гуменник, гуменцы, гуменье)

Часть крестьянской усадьбы, обособленная от остальных ее строений и предназначенная для просушки зернового хлеба и обмолота.

(Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995)

Этнографический Словарь

у народов Восточной Европы:

1) помещение для сжатого хлеба;

2) крытая площадка для молотьбы, крытый ток. часто пристраивалось к овину. ср. также клуня

Библейская энциклопедия арх. Никифора

Словарь забытых и трудных слов ХVIII-ХIХ веков

Помещение, сарай для сжатого хлеба; площадка для молотьбы, ток.

* ► Люблю песчаный косогор, Перед избушкой две рябины, Калитку, сломанный забор, На небе серенькие тучи, Перед гумном соломы кучи. // Пушкин. Евгений Онегин //; С отрадой, многим незнакомой, Я вижу полное гумно. // Лермонтов. Стихотворения // / *

Библейский Словарь к русской канонической Библии

гумн’о — площадка на ровном и открытом месте для вымолачивания и вывеивания зерна, а также для временного хранения снятого урожая (снопов).

Словарь Ожегова

ГУМНО, а, мн. гумна, гумен и гумён, гумнам, ср. Площадка для молотьбы сжатого хлеба, ток (в 1 знач.). Свезти хлеб на г. Крытое г.

| прил. гумённый, ая, ое.

Словарь Ефремовой

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

гумнище, ток (малоросс.) — 1) В общем это — место, огороженное забором (живою изгородью) или окопанное канавой и часто обсаженное деревьями для защиты от ветра и проникания туда извне огня во время пожара; здесь ставят в деревнях скирды хлеба и обыкновенно помещается молотильный сарай (клуня), а иногда и овин (рига) для сушки снопов. Если для сбережения расходов Г. должно быть устроено вблизи амбара и скотного двора, то для уменьшения опасности истребления огнем необходимо удалить его от овина. Относительно расположения скирд внутри Г. см. Сохранение продуктов сельского и лесного хозяйства. В больших хозяйствах надсматривает за Г. особый рабочий — гуменщик, или гуменный (малоросс.). — 2) В некоторых местностях Г. называют собственно ток в тесном смысле — расчищенное ровное место, равномерно покрытое плотным слоем глины толщиною 8-10 врш., на котором молотят хлеб.