что такое городовой воевода

Городовой воевода

Смотреть что такое «Городовой воевода» в других словарях:

Городовой воевода — ГОРОДОВОЙ ВОЕВОДА. См. Воевода … Военная энциклопедия

воевода — ы, м. В Российском государстве XV XVIII вв.: начальник княжеской дружины, а также городовой, возглавлявший управление города с уездом. Поздно ночью из похода воротился воевода (Пушкин). Родственные слова: воево/дство, воево/дский, воево/дствовать … Популярный словарь русского языка

Ртищев, Тимофей Григорьевич — городовой воевода; ум. в 1709 году. Начал службу в 1651 году как сын тогдашнего стряпчего с ключом Григория Ивановича Ртищева прямо с должности царицына стольника, что не помешало ему находиться в походах 1654 1656 годов, быть 15 го февраля 1659… … Большая биографическая энциклопедия

Ртищев, Федор Григорьевич — городовой воевода; ум. в 1701 году; был вторым из сыновей думного дворянина Григория Ивановича Ртищева. Возмужав в те годы, когда отец его еще не выбился из рядов уездного дворянства, но уже достиг воеводства, он начал службу в 1649 г. в скромном … Большая биографическая энциклопедия

Ртищев, Даниил Максимович — городовой воевода; умер в 1700 г.; сын дворянина Московского и воеводы полкового Максима Григорьевича Р., он начал службу в жильцах 22 го августа 1674 г. и провел этот год в полку князя В. А. Долгорукова под Севском; в следующем году он был в… … Большая биографическая энциклопедия

Барятинский Даниил Афанасьевич — (? после 1694), князь, боярин, воевода. Участник подавления восстания под руководством С. Т. Разина. Участник русско польской войны 1654 67. * * * БАРЯТИНСКИЙ Даниил Афанасьевич БАРЯТИНСКИЙ Даниил Афанасьевич (ум. 1696), русский князь, боярин с… … Энциклопедический словарь

Коробьин — Коробьин русская фамилия. Коробьин, Артемий (XIV век) митрополичий боярин. Коробьин, Василий Гаврилович (ум. 1635) русский государственный деятель, дипломат, городовой воевода. Коробьин, Григорий (XVIII век) депутат от… … Википедия

Ртищев, Максим Григорьевич — воевода городовой и полковой; умер в 1686 году; был старшим из четырех сыновей думного дворянина Григория Ивановича Ртищева; службу начал, когда последний был еще воеводою в Калуге, 8 го октября 1647 года «по жилецкому списку»;… … Большая биографическая энциклопедия

Чулков, Филипп Даниилович — воевода и дворянин московский. Самые ранние сведения о нем мы имеем от 1613 г., когда за то, что он «вину свою государю принес, от Ивашка Зарутского приехал с Черни», велено ему старый его оклад, какой был при царе Василии по сыску… … Большая биографическая энциклопедия

Городовой воевода

ГОРОДОВОЙ ВОЕВОДА. См. Воевода.

Смотреть что такое «Городовой воевода» в других словарях:

Городовой воевода — (или годовой) строго отличался от воеводы полкового; не будучи полковой, служба Г. воеводы считалась покоем и отдохновением, как бы наградой за полковую службу. Функции Г. воеводы и литерат. см. Воевода. В. Ст … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

воевода — ы, м. В Российском государстве XV XVIII вв.: начальник княжеской дружины, а также городовой, возглавлявший управление города с уездом. Поздно ночью из похода воротился воевода (Пушкин). Родственные слова: воево/дство, воево/дский, воево/дствовать … Популярный словарь русского языка

Ртищев, Тимофей Григорьевич — городовой воевода; ум. в 1709 году. Начал службу в 1651 году как сын тогдашнего стряпчего с ключом Григория Ивановича Ртищева прямо с должности царицына стольника, что не помешало ему находиться в походах 1654 1656 годов, быть 15 го февраля 1659… … Большая биографическая энциклопедия

Ртищев, Федор Григорьевич — городовой воевода; ум. в 1701 году; был вторым из сыновей думного дворянина Григория Ивановича Ртищева. Возмужав в те годы, когда отец его еще не выбился из рядов уездного дворянства, но уже достиг воеводства, он начал службу в 1649 г. в скромном … Большая биографическая энциклопедия

Ртищев, Даниил Максимович — городовой воевода; умер в 1700 г.; сын дворянина Московского и воеводы полкового Максима Григорьевича Р., он начал службу в жильцах 22 го августа 1674 г. и провел этот год в полку князя В. А. Долгорукова под Севском; в следующем году он был в… … Большая биографическая энциклопедия

Барятинский Даниил Афанасьевич — (? после 1694), князь, боярин, воевода. Участник подавления восстания под руководством С. Т. Разина. Участник русско польской войны 1654 67. * * * БАРЯТИНСКИЙ Даниил Афанасьевич БАРЯТИНСКИЙ Даниил Афанасьевич (ум. 1696), русский князь, боярин с… … Энциклопедический словарь

Коробьин — Коробьин русская фамилия. Коробьин, Артемий (XIV век) митрополичий боярин. Коробьин, Василий Гаврилович (ум. 1635) русский государственный деятель, дипломат, городовой воевода. Коробьин, Григорий (XVIII век) депутат от… … Википедия

Ртищев, Максим Григорьевич — воевода городовой и полковой; умер в 1686 году; был старшим из четырех сыновей думного дворянина Григория Ивановича Ртищева; службу начал, когда последний был еще воеводою в Калуге, 8 го октября 1647 года «по жилецкому списку»;… … Большая биографическая энциклопедия

Чулков, Филипп Даниилович — воевода и дворянин московский. Самые ранние сведения о нем мы имеем от 1613 г., когда за то, что он «вину свою государю принес, от Ивашка Зарутского приехал с Черни», велено ему старый его оклад, какой был при царе Василии по сыску… … Большая биографическая энциклопедия

Что такое городовой воевода

| Публикация от: 10 декабря 2007 | Статью прочитали: 6 866 раз|  | Городовой воевода Статья расположена в каталоге: База знаний Ассоциации / «Г» | Городовой воевода Статья расположена в каталоге: База знаний Ассоциации / «Г» |

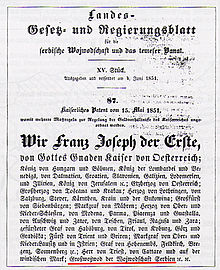

B 1516-1708; 1726-1775 гг. Первоначально назывались годовыми (роспись годовых воевод по городам в разрядах впервые под 1516), реже назывались осадными. В центральные города назначались только в экстраординарных случаях (например, в 1535, 1541, 1565 гг.) с обоснованием «для вящей осторожности». Административное управление этого периода продолжало оставаться в руках наместников. Развитие воеводского управления началось с 1555 года, т.е. после отмены администрацией Ивана IV института наместников, хотя до начала XVII в. назначение Городовых воевод еще оставалось мерой чрезвычайной. К этому периоду относилось начало расширения компетенции годовых воевод, т.е. передача в их руки некоторых административных функций. Служба Городовых воевод являлась существенной льготой по сравнению со службой полковых воевод, хотя и была составной частью военной службы и оформлялась Разрядным приказом. Окончательное оформление воеводской формы управления пришлось на начало XVII в., когда события Смутного времени потребовали значительно усилить власть местной администрации. Обязанности Городового воеводы были достаточно обширны. Их можно условно свести к нескольким направлениям деятельности. Кроме того, в обязанности им вменялось подавление всех форм социального протеста, руководство почтовой и ямской службой, строительство дорог и укреплений. В области суда Городовых воевод были подсудны основные уголовные и гражданские дела с частичным ограничением; из-под их юрисдикции уходили дела по крупным государственным преступлениям, лица духовного звания и лица, подсудные определенным приказам. Термин «воевода» для обозначения главы администрации уезда вновь появляется в документах начиная с 1720-х гг., хотя формально такой должности не существовало до 1726 года. Городовые воеводы возглавляли городскую воеводскую канцелярию и осуществляли свою деятельность через нее. Обжаловать решения Городового воеводы можно было в провинциальной канцелярии, возглавлявшейся провинциальным воеводой. В некоторых городах воевода назывался «городничий», «комиссар», «управитель» (например, Котелнич, Орлов, Сунжа, Ялуторовск и др.) при сохранении основных функций Городового воеводы. Должность Городового воеводы не соответствовала определенному классу «Табели о рангах», но занимали ее лица VI-VII кл. Городовой воеводаВоево́да — воинский начальник (военачальник) — ратный воевода, нередко как правитель (государственный деятель) — местный воевода, иногда совмещавший административные и военные функции в управлении определённой административно-территориальной единицей и военными формированиями (войском), комплектующимися по территориальному принципу. Все воеводы при их назначении получали наказ (Царский наказ), в котором определялись их должностные обязанности. Степень власти у различных воевод была различна, в соответствии с той или иной областью их управления (формирование, служба, территориальное образование и так далее). СодержаниеПервое упоминаниеЗатем воеводами стали называть и наместников государя в городах. В РоссииВ России после призвания варяжских князей старшие дружинники назывались княжескими воеводами. Позже воеводы на Руси делились на ратных и местных воевод (тысяцкий, наместник), иногда совмещавший административную и военную функции в управлении государства и вооружённых сил (в войске). Классы воеводВ Русском войске, на местах и в походе, назначались следующие воинские начальники (командиры) по местам службы (формированиям), и их можно разделить на классы по воеводской форме правления (представлены не все): Воеводские знамёнаВоеводские знамёна выдавались воеводам, отправлявшимся в города, остроги, в военные походы, в посольские съезды на переговоры и на переговоры для обмена пленных. Эти знамёна назывались малыми полковыми или воеводскими. Они имели длину от 2½ аршин до 3 аршин и ширину от 2 до 2½ аршин. Ткань шёлковая, кайма другого цвета. В середине писали красками или вышивали лики Спасителя и Богородицы, Архангелов, ангелов и Святых угодников. На кайме писали тропари и кондаки, иногда титул государев. Изображения могли быть разными на разных сторонах знамени. Впоследствии воеводам выдавались полковые или сотенные знамёна, а воеводские знамена не выдавались. Отмена воеводского правленияВ других странахЭтот термин использовался также в средневековых Чехии, Боснии, Болгарии, Венгрии, Польше, Литве, Лужице, балтийском славянском Поморье, землях полабских славян, Хорватии, Сербии, Молдавии, Валахии и Трансильвании в качестве титула военачальника, или правителя земли. Из славянских языков слово заимствовано в румынский, венгерский и некоторые другие. В Новое и Новейшее времяМакедония и БолгарияСербияНа майской Ассамблее в Сремских Карловцах (13 — 15 мая 1848), ссылаясь на привилегию (1691), сербы провозгласили создание Сербской Воеводины и избрали Стевана Шупликаца воеводой сербским. Эти действия были позже признаны австрийским императором, и Шупликац был признан в качестве воеводы. Решением австрийского императора (ноябрь 1849), новая провинция была создана, как политический наследник сербского воеводства. Новое воеводство существовало (с 1849 по 1860) и титул великого воеводы (нем. Grosswojwod ) принадлежал императору Францу Иосифу I. После ликвидации воеводства (1860), Франц-Иосиф I сохранил титул великого воеводы воеводства Сербии вплоть до своей смерти († 1916). Его преемник император Карл I, также сохранил титул великого воеводы до конца Австро-Венгерской монархии (1918). Во время Балканских войн и Первой мировой войны этот термин использовался для обозначения высшего воинского звания в сербской армии (выше генералов — как эквивалент фельдмаршала в других армиях). Это звание официально присваивалось только шести людям. В этот же период в сербской военизированной организации четников использовали этот термин для обозначения её высших командиров — Войин Попович, Воя Танкосич и Коста Печанац. Вновь он был использован в этой качестве четниками во время Второй мировой войны (воеводой был глава движения Дража Михаилович). В РоссииНа завершающем этапе Гражданской войны в России (1922) в «белом» Приамурье были установлены должности земского воеводы (командующего Приамурской земской ратью) и воевод групп (командиров корпусов). В ПольшеВ Польше наиболее крупные административные округа до сих пор называются воеводствами. Воеводы, назначаемые Советом министров, являются представителями центральных властей в воеводствах. Третий Рим. Государственное управление Русского Царства в XVII веке (Часть III)Третий Рим Доброго времени суток, дорогие друзья! Продолжаю публиковать главы альтернативы «Третий Рим». Для того, чтобы не разрывать повествование и создать информационную основу для следующей главы, статья «Государственное управление Русского Царства в XVII веке» в текстуальной части (книге) выделена в приложения. В статье представлены история, назначение воеводской власти и реформа местного управления в XVII веке, изменения в альтернативном варианте истории с 1613 года до 1700 года. Статья имеет справочный характер и большой объем информации, в том числе из реальной истории. Но для понимания проводимых реформ требуется систематизация исторических материалов. При этом события, которые не происходят в связи с альтернативным ходом истории исключены из изложения реальных событий, а внесенные изменения выделены темно-синим цветом. С нетерпением жду Ваших комментариев и рекомендаций. Воеводская власть Воеводы в Русском государстве Воевода – воинский начальник (военачальник) – ратный воевода, нередко как правитель (государственный деятель) – местный воевода, иногда совмещавший административные и военные функции в управлении определённой административно-территориальной единицей и военными формированиями (войском), комплектующимися по территориальному принципу. Все воеводы при их назначении получали наказ (Царский наказ), в котором определялись их должностные обязанности. Степень власти у различных воевод была различна, в соответствии с той или иной областью их управления (формирование, служба, территориальное образование и так далее). Впервые этот термин (слово) появился в X веке, упоминается у Константина Багрянородного как βοέβοδος в греческой транскрипции. В «Повести временных лет» восемь раз упоминается слово «воевода» и два раза «воеводство». До XV века он обозначал либо командира княжеской дружины, либо руководителя народного ополчения. Затем воеводами стали называть и наместников государя в городах. Князь, боярин и воевода Дмитрий Михайлович Боброк Волынский На Руси после призвания варяжских князей старшие дружинники назывались княжескими воеводами. Позже воеводы на Руси делились на ратных и местных воевод (тысяцкий, наместник), иногда совмещавший административную и военную функции в управлении государства и в войске. В Русском войске, на местах и в походе, назначались следующие воинские начальники по местам службы: Дворцовый воевода самая большая должность на Руси, руководили особыми округами которые состояли из дворцовых сёл и слобод. Позже, в ходе реформ управления в Русском государстве появилась должность – Разрядный воевода. Большой воевода правил Большим (Царским) полком. Царь и Боярская дума совместно назначали большого воеводу (главнокомандующего), других воевод и их товарищей (помощников). В Разрядном приказе большой воевода получал царский наказ с важнейшей информацией и «разряд» – роспись воевод и ратных людей по полкам. Большого полку главный воевода руководил Ратью царя. За ним следовали Большого полку воевода и воеводы правой и левой руки, Большого полку третий воевода, правой и левой руки второй воевода, сторожевого и передового полков воеводы и далее. Полковой воевода (малые рати, также могли иметь свои большие полки) – начальник полков (полковник) и степени имел по степеням полков (Первый воевода полка, Второй воевода полка и так далее). Считался выше осадного воеводы. Осадной воевода определялся для охранения крепости от неприятелей во время осады. Считался старше городового воеводы. Городовой воевода как правило, назначались из окольничьих. В случае нападения неприятеля городовые воеводы собирали войско (полк), командовали ими, занимались судопроизводством. Городовой воевода ведал в городе военными делами, а в земские или наместнические дела не лез. Под его владением были дворяне и все те, кто должен ходить на военную службу в уезде города. Во время нападения неприятеля должен был не выходить из города и пребывать в городе для отпора осады если понадобится. Считался старше воеводы для вылазок. Воевода для вылазок или вылазки должен был действовать вне города во время неприятельского набега. Считался вторым воеводой в городе. В войске из разных городов и мест назначались сходные воеводы под командованием своими войсками к главному войску. Иногда причислялись по полкам, а иногда были особо под начальством главного или начальствующего всеми войсками воеводы. Выделялись от него по надобности и направлялись преследовать неприятеля. Посылочным воеводой назначался самый храбрый и владеющий военным искусством умело для посылки в разведку о движении неприятеля и его силе узнавать. До получение новых вестей от Двора или появилось известие о надобности увеличить войско, то присылались воеводы по вестям в главное войско в помощь. При войске всегда было главное или большое знамя, которое, если государь в походе, находилось при воеводе. Для охранения знамени назначались воеводы с некоторым числом воинов. Воеводы у знамени делились на: Воевода у большого знамени и Воевода у знамени Великого Государя. Годовые и сроковые (срочные) воеводы особо отделялись от других воевод, однако с ними считались степеньем. Для местной власти назначались приписные и провинциальные воеводы. Позже в ведении воевод остался только сбор податей и судопроизводство. В Земском ополчении 1612 года введена должность Главный воевода Русского Войска (главнокомандующий), на которую был избран князь Дмитрий Михайлович Пожарский. При нем были назначены второй и третий воеводы Русского Войска, а также состоял воевода у Большого знамени. После избрания в 1613 году князя Дмитрия Михайловича на царство введены должности воеводы Государева полка (командующего гвардией) и воеводы у Государева знамени. В связи с отменой деления войска на Большой полк, полки правой и левой руки, формированием пеших, конных и казачьих полков, объединяемых в воеводский полки упразднены должности большого воеводы, Большого полку главного, второго и третьего воевод, первого и второго воевод правой и левой руки, но сохранены воеводы сторожевого и передового полков, воеводы у снаряда и воеводы у обоза. Для управления Воеводскими полками стали назначаться первый и второй воевода, а во главе пеших, конных и казачьих полков поставлены полковники. По указанию Минина и Пожарского в Костроме, Суздале, Устюжне, Угличе, Переславле-Залесском, Белоозере, Тобольске, Ростове, Владимире, Кашине, Твери, Касимове были сменены воеводы, на место которых были поставлены верные люди. Таким образом сохранена должность городового воеводы. Местное управление в Русском Царстве Воеводская власть – основная форма местного управления в Русском Царстве в конце XVI – начале XVIII веков. Существовали и другие воеводы (воеводская власть) как командиры (начальники) формирований и служб в Русском государстве. Воеводские должности обычно замещались отставными служилыми людьми. Претенденты на место воевод – бояре, дворяне и дети боярские – подавали на имя царя челобитную, в которой просили назначить на воеводство. Воевода за свою службу получал, помимо вотчин, поместные денежные оклады. Воевода назначался Разрядным приказом, утверждался царем и Боярской думой и подчинялся тому приказу, в ведении которого находился соответствующий город с уездом. В большие города назначали несколько воевод. Один из них считался главным. В небольших городах был один воевода. В слободах и волостях воевода осуществлял свою власть с помощью приказчиков. Срок службы воеводы длился обычно один – три года. Иванов Сергей Васильевич. «Приезд воеводы» Воевода ведал военными, административными, полицейскими, судебными, финансовыми, поместными делами. Воеводы управляли вверенной им территорией – уездами (основная административно-территориальная единица Русского Царства) – через приказные избы (иначе приказные палаты), учреждавшиеся как канцелярии воевод и возглавлявшийся присланными из Москвы дьяками. В них хранились государевы грамоты и печать, приходные и расходные книги и росписи разных податей и сборов, сами сборы (государева казна). В больших городах приказные избы разделялись на столы, находящиеся в ведении подьячих. Число подьячих в съезжих избах было различно. В приказной избе были также приставы, надельщики, рассыльщики и сторожа, которые приводили в исполнение приказания воеводы. При смене воевод сдавались все дела и казенное имущество по сдаточным описям и книгам или расписным спискам. Один экземпляр описи посылался в тот приказ, в ведении которого находился город с уездом. Каждый воевода получал из приказа наказ, определявший круг его деятельности. Он осуществлял охрану феодальной собственности, боролся с укрывательством беглых, с нарушением казенного интереса (корчемства), со всяким нарушением порядка вообще (бой, пожар, мор), ведал городовым и дорожным делом, надзирал за уголовным и гражданским судом губных и земских старост. Надзор воеводы простирался и на личную жизнь местного населения. Воеводы обязаны были принимать меры против запрещенных игр и соблазнительных зрелищ, должны были искоренять раскол, заботиться о том, чтобы прихожане посещали церковь и говели своевременно. В городах надзор за населением, укреплениями и караулами осуществлял подчиненный воеводе городничий (бывший городовой приказчик). Широкими были финансовые полномочия воеводы. В писцовые книги, которые составлялись для финансовых отчетов, заключали описания земель по количеству и качеству, доходность земель (урожайность), повинности в пользу землевладельца-феодала. Там, где за основу исчисления брались дворы (в городах), в писцовые книги заносились сведения и о них. Сборы государственных налогов проводили выборные лица: старосты, головы и целовальники. Воеводы осуществляли финансовый контроль за деятельностью этих выборных властей. В съезжую избу обычно свозились все собранные деньги. После окончания польско-шведской интервенции из Москвы во все концы государства для определения платежеспособности населения посылались дозорщики, составлявшие дозорные книги. Воеводы обязаны были оказывать этим финансовым агентам из центра всяческое содействие. Воевода обладал большими военно-административными функциями. Он набирал (выбирал) на службу служилых людей – дворян и детей боярских, вел их списки с указанием имения, жалованья, исправности службы каждого, производил периодические смотры и отправлял их на службу по первому требованию Разрядного приказа. Ведал воевода и местными служилыми людьми «по прибору»: стрельцами, пушкарями, воротниками, казаками и так далее. Ответствен был воевода за все городские учреждения, крепостные пушки, различные военные и съестные казенные припасы, которые он принимал и сдавал по описи. В разной степени подчинения у воеводы находился ряд должностных лиц: осадный голова (комендант крепости), засечные, острожные, стрелецкие, казачьи, пушкарские, объезжие, житничьи и ямские головы. Объём власти воевод был очень широк. Однако власть воевод не была сильной, способной быстро и эффективно выполнять свои функции. Воеводы не имели в своем распоряжении достаточно сильного аппарата и по всем мало-мальски важным вопросам должны были списываться с московским приказом. Вместе с тем реального контроля над деятельностью воеводы не было. Наказы, которые получали воеводы из приказов, были неопределенны и мало конкретны: «как пригоже», смотря по «тамошнему делу», «как Бог вразумит». Это приводило к произволу воевод, отождествлявших управление с кормлением, которое хотя и было упразднено, но в действительности процветало. Воеводы, не довольствуясь добровольными приношениями, занимались поборами с городского населения, и это был основной и наиболее прибыльный объект и источник воеводского обогащения. Кроме того, недостаточная подготовленность к разрешению административных вопросов, а порой и просто неграмотность, особенно в первой половине XVII века, служили серьёзной помехой для выполнения воеводами их разнообразных обязанностей. По изложенным причинам воеводская власть была недостаточно сильна для реализации твердой политической линии. В первой четверти XVII века, когда потребовалось быстро и решительно бороться с различными проявлениями недовольства, взыскивать налоги, осуществлять наборы в войско, проводить предписанные из центра преобразования, была проведена земская реформа. Воеводское и земское управление в Русском Царстве В XVII веке территория Русского государства делилась на уезды, имевшие с городом тесные хозяйственные связи. Во главе уезда стоял воевода, присланный из Москвы. Уезды по своему размеру были чрезвычайно неравномерны по площади и численности населения. В 1618 году число уездов составляло 146, помимо которых существовали волости в качестве самоуправляющихся единиц. К XVII веку отношения между центром и провинцией стали крайне сложными и запутанными, а само управление уездами из центра – крайне громоздким. Осуществление реформы местного управления диктовалось необходимостью совершенствования системы административного деления, которое во многом устарело к началу XVII века. Другой важной причиной проведения реформы была необходимость создания новой системы финансового, материального и продовольственного обеспечения Русского Войска. Учреждение воеводств 18 (28) декабря 1618 года был издан указ царя Дмитрия Михайловича о разделении территории Русского Царства, включая присоединенные в результате русско-польской войны (1609-1618), на воеводства. Во главе каждого воеводства становился первый воевода, который ведал военными, земскими, правоохранительными, судебными, финансовыми, поместными делами, командовал расположенными в губернии войсками, в то же время был главным начальником гражданского управления. Воевода должен был контролировать казённые сборы, блюсти за тем, чтобы все повинности, падавшие на воеводство, были исполнены, чтобы определённое с воеводства количество служилых и работных людей было доставлено в срок. Если воевода доставлял воинов, денег, запасов сверх назначенного числа, то его ожидало царское благоволение. Если был недобор, то воеводе грозило взыскание вплоть до изъятия в пользу государства его имения. В военное время первый воевода возглавлял земское войско, собираемое на территории воеводства. При первом воеводе состоял второй воевода, который отвечал за разрядную (штабную) и разведывательную деятельность. При выступлении первого воеводы в поход он оставался руководить воеводством. Воеводы управляли вверенной им территорией – уездами через Воеводские приказы, возглавляемые дъяками. Приказ по ведомствам делился на столы: разрядный, вестовой, казенный, мытный, приказной, при которых состояли подьячие и писцы. Согласно указу учреждались 10 воеводств: Новгородское воеводство во главе с первым воеводой князем Долгоруким Алексеем Григорьевичем, вторым воеводой князем Прозоровским Семёном Васильевичем; Смоленское воеводство во главе с первым воеводой Бутурлиным Михаилом Матвеевичем, вторым воеводой князем Троекуровым Иваном Фёдоровичем; Малорусское воеводство во главе с первым воеводой бояриным Морозовым Василием Петровичем, вторым воеводой князем Долгоруковым Михаилом Борисовичем; Ярославское воеводство во главе с первым воеводой князем Волынским Иваном Ивановичем, вторым воеводой Измайловым Артемием Васильевичем; Владимирское воеводство во главе с первым воеводой князем Дмитрием Тимофеевичем Трубецким, вторым воеводой князем Долгоруковым Данилой Ивановичем; Белгородское воеводство во главе с первым воеводой Татищевым Юрием Игнатьевичем, вторым воеводой князем Черкасским Никитой Ивановичем; Нижегородское воеводство во главе с первым воеводой бояриным Головиным Семёном Васильевичем, вторым воеводой Головиным Иваном Владимировичем; Астраханское воеводство во главе с первым воеводой князем Хованским Андреем Андреевичем,[1] вторым воеводой князем Львовым Алексеем Михайловичем;[2] Казанское воеводство во главе с первым воеводой князем Черкасским Дмитрием Мамстрюковичем, вторым воеводой Воейковым Петром Ивановичем; Сибирское воеводство во главе с Первым воеводой боярином Матвеем Михайловичем Годуновым-Толстым,[3] вторым воеводой Вельяминовым-Зерновым Мироном Андреевичем. Москва, под управлением первого московского воеводы боярина князя Долгорукого Владимира Тимофеевича, и Киев, под управлением первого киевского воеводы князя Туренина Василия Ивановича, с пригородами оставались отдельными военно-административными единицами. В военном отношении воеводство делилось на четыре полковые области под управлением полкового воеводы. Полковой воевода в области ведал только военными делами, а в земские или наместнические дела не лез. Под его владением были служилые люди: дворяне и дети боярские, городовые стрельцы и казаки, пушкари и затинщики, служилые иноземцы и другие. в мирное время он отвечал за прибор служилых людей, их обучение, обеспечение и размещение. Следил за исполнением уставов, уложений, царских указов и приказов вышестоящих военачальников. В военное время полковой воевода собирал полк и командовал им в походе. Состав воеводств в 1618 году был следующий: Новгородское воеводство – Ладожский, Новгородский, Псковский, Великолуцкий полки; Смоленское воеводство – Полоцкий, Витебский, Мстиславский, Смоленский полки; Малорусское воеводство – Черниговский, Переяславский, Лубенский, Полтавский полки; Ярославское воеводство – Белозерский, Ярославский, Вологодский, Архангелогородский полки; Владимирское воеводство – Тверской, Владимирский, Рязанский, Тульский полки; Белгородское воеводство – Брянский, Курский, Белгородский, Воронежский полки; Нижегородское воеводство – Нижегородский, Муромский, Алатырьский, Свияжский полки; Астраханское воеводство – Саратовский, Царицинский, Астраханский, Терский полки; Казанское воеводство – Казанский, Самарский, Пермский, Уфимский полки; Сибирское воеводство – Тобольский, Тюменский, Томский, Енисейский полки. Реформа местного управления С осени 1618 году Боярской думе было поручено обсуждение нового земского устройства, прообразом которого послужило административно-территориальное деление Шведского Королевства, показавшее себя крайне удачным. В Швеции областное разделение имело три степени: низшим делением был приход (кирхшпиль), средним – область (герад), объединявшая до 1000 дворов сельского населения, высшим – округ (ландсгевдингство). Управителями кирхшпиля, герада и ландсгевдингства были – кирхшпильфохт, герадс-фохт и ландсгевдин, затем в гераде и ландсгевдингстве были особые судьи – герадс-гевдинг, или в прибалтийских провинциях ландрихтер, и лагман, который в прибалтийских провинциях именовался обер-ландрихтер. Но это не было «слепым» подражанием, поэтому шведская модель приспосабливалась к русским условиям. В ходе обсуждения Боярская дума отказался от введения низших единиц шведской области, кирхшпилей, объяснив это низким уровнем развития крестьянства. Два других шведских провинциальных деления – герад и ландсгевдингство – были приняты под прежними названиями – волость и уезд. В Швеции герад охватывал не более 1000 крестьянских дворов, в Русском государстве волость предполагалось устроить вдвое большей (до 2000 крестьянских дворов). Это диктовалось необходимостью более дешёвого устройства управления, так как более дробное деление увеличило бы количество чиновников. 26 ноября (6 декабря) 1618 года царь Дмитрий Михайлович утвердил решение Боярской думы о введении земских учреждений и назначил годичный срок для окончательного устройства нового местного управления. После проведения в 1619 году всеобщей переписи населения 29 мая (8 июня) 1619 года царь Дмитрий Михайлович издал Указ, которым границы были изменены волостей и уездов, закреплено их распределение по воеводствам. С 1 (11) января 1620 года каждое воеводство состояло из шестнадцати уездов (кроме Малороссии). Малороссия сохранила свою полковую и сотенную структуру управления. Размеры территории уездов могли быть различными, но численность населения уезда определялась в 10000 крестьянских дворов (до 100 тыс. человек). Земское управление Основной административной единицей Русского Царства продолжал оставаться уезд, во главе которого стоял Уездный воевода, который подчинялся первому воеводе и ведал делами по земскому управлению. Воевода должен был руководствоваться особым наказом. По нему уездному воеводе предписывалось управлять уездом в государственных интересах, заботиться о внешней безопасности уезда от неприятельского вторжения, не допускать в неё неприятельских лазутчиков. Уездный воевода должен был следить за внутренней безопасностью уезда, соблюдением прав всех сословий. Воеводе приписывался надзор за финансовым управлением уезда. Он должен был наблюдать за правильностью взимания с населения сборов, а также расходами уезда. Ему даже приписывалось заботиться о крепостных крестьянах. Уездный воевода должен был брать в опеку деревни тех помещиков, которые оказывались «непотребными и беспутными разорителями». Уездный воевода представлял в Воеводский приказ особые записки, в которых излагал свои соображения о способах улучшения торговли, ремесел и земледелия. Однако многое, что приписывалось наказом, воевода выполнить не мог в связи с отсутствием каких-либо возможностей. В уездном управлении значились правитель воеводской избы (именовавшийся земским секретарём), земский голова, губной староста, казначей, мытарь, землемер, житный, лесничий, тюремный староста, и некоторые другие чины. При всех этих начальниках состояли подьячие и писцы. Правой рукой воеводы и главным исполнителем по финансовой части в уезде был земский голова, подчинённый Поместному приказу. Он был непосредственным заведующим казённого имущества. Земскому голове подчинялись казначей, житный, и земские старшины, предоставлявшие ему отчёты. Земский голова вёл переписную, земскую, вычетную и главную книги. В переписную книгу заносились все деревни, дворы. В земскую книгу вносили приходо-расходные ведомости земских старост после проверки. В вычетную книгу – недоимки, в главную – окладные и неокладные доходы уезда. В качестве заведующего казённым имуществом земский голова обязан был проверять казну и житницы. При земском голове была земская изба, которая выписывала записки в казну к казначею на приём и выдачу денег, к житному (заведующему житницами) на приём и выдачу хлеба. Казначея назначал Казенный приказ. В его обязанности входил приём денег, поступающих от плательщиков, земских старост и городских голов, а также выдача суммы по законным требованиям. Судебную власть в уезде представлял губной староста.[4] По-прежнему они выбираются исключительно из грамотных дворян и детей боярских (преимущественно отставных) всеми людьми уезда, по-прежнему главная цель их деятельности – борьба с «лихими людьми» в уезде, но самые выборы их и устроение всего губного управления на земские средства и за земскою ответственностью становится не привилегией, а повинностью населения. По «новоуказным статьям о татебных, разбойных и убийственных делах» их полномочия были строго ограничены уголовными преступлениями. Губные дьячки, тюремные старосты и сторожа в городах были подчинены губным старостам. Губной староста, тюремный староста и и сторожа В городах, входивших в состав уездов, горожанами из мужчин старше 30 лет, имевших в городе недвижимость, ремесло или торг, на определённый срок избирался городской голова. Городской голова подчинялся городовому воеводе, назначаемому правительством, а при отсутствии такового – напрямую уездному воеводе. Городской голова являлся доверенным лицом от горожан, представлявшим их интересы перед государственными учреждениями, и главой городского самоуправления, при котором состояла городская управа. Каждый уезд с 1620 года делился на пять волостей, состоявших из 1500-2000 дворов (до 20 тыс. человек). Во главе каждогой волости стоял земский староста, избираемый уездными землевладельцами из своей среды на определённый срок. При каждом земском старосте состояли подьячий и три рассыльных. Земский староста содействовал судебной власти путём поимки преступников и доставления суду всяких требуемых судебной властью справок. Также он должен был заботиться о состоянии дорог и мостов, о своевременном поступлении и сборе денежных и натуральных повинностей. Земскому старосте поручалось попечению благосостоянию волости. В ведении земского старосты находились становые приставы, назначаемые уездным воеводой, сотские и десятские старосты, избираемые на год на особых сходах, состоявших из старост и выборных. Избранные на этих сходах отправлялись в воеводскую избу, где их приводили к присяге и выдавали им наказы. Наблюдению станового пристава поручался стан (до 500 крестьянских дворов). Сотский староста отвечал за приход (100 крестьянских дворов). Из жителей деревень, входивших в состав сотни, избиралось девять десятских, подчинённых сотскому. Сотский и десятский исполняли обязанности низших служителей при земском старосте. Значение реформы местного управления Воеводская и земская реформа царя Дмитрия Михайловича придала государственной власти Русского Царства организованный характер западноевропейского толка. Реформа наметила разделение судебной и административной властей, военной и гражданской службы. Однако значительно увеличивался штат государственных служащих, а значит, и затраты на их содержание, хотя они были значительно меньше, чем в Швеции. Введение военного административно-территориального деления Русского государства сыграло значительную роль в победе Русского Войска в русско-турецкой войне 1632-1635 годов, русско-польской войне 1639-1641 годов, русско-шведской войне 1642-1645 годов. Примечания: [3] Боярин Матвей Михайлович Годунов-Толстый (ум. 1639) – стольник (1597), окольничий (1600), затем боярин (1604) и воевода, пятый сын воеводы Михаила Васильевича Годунова-Толстого (ум. после 1565). Дальний родственник царя Бориса Годунова. В 1598 году, во время похода царя Бориса Годунова к Серпухову против крымского хана Казы-Гирея Боры, Годунов был оставлен в Москве охранять царское семейство и казну. В 1600 году Матвей Михайлович Годунов получил чин окольничего, с 1604 года – боярин. В 1605 году после смерти царя Бориса Годунова и вступления на царский престол Лжедмитрия Матвей Михайлович Годунов попал в опалу и был отправлен на воеводство в Тюмень (1608-1615). При царе Михаиле Фёдоровиче Матвей Годунов служил воеводой в Тобольске (1620-1623), затем участвовал в работе различных приказов. В 1632-1634 годах воевода в Казани. В 1639 году боярин Матвей Михайлович Годунов скончался, оставив после себя трёх сыновей (Ивана, Фёдора и Сергея) и дочь Акулину, которая была женой князя Ивана Григорьевича Ромодановского. [4] Губной староста – выборный представитель земской власти в Русском государстве с первой половины XVI века. Название губной, по мнению Татищева, происходит от слова губить, губление. По сведениям Карамзина, слово губа в древнем немецком праве означало усадьбу, а в русском – волость или ведомство. Губные старосты появляются в первой половине XVI века для суда по разбойным делам, отвлекая таким образом от суда кормленщиков значительную часть уголовных дел; дополнительные статьи к Судебнику царя Ивана Грозного прибавляют дела татиные, а по Уложению губные старосты ведают и дела убийственные. Таким образом в руках губных старост постепенно сосредоточивается почти вся уголовная юрисдикция. Но вместе с расширением их компетенции происходит и превращение их в людей приказных. Избранный в губные старосты «прямой душою и животом прожиточный человек», непременно грамотный (случаи назначения губного старосты правительством редки), являлся в Москву в Разбойный приказ, там приводился к присяге и получал губной наказ. Число губных старост в губе и срок нахождения в должности не были строго определены законом, равно как не было строго определено их отношение к воеводам. За исправность прохождения службы старостою отвечал, как сам он, так и избиратели («животами» губной староста отвечал вдвое тяжелее сравнительно с губными целовальниками). Губные старосты были подсудны Разбойному приказу. |

.jpg/220px-Vajavoda._%D0%92%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(K._Rusiecki%2C_1823).jpg)