что такое горение в физике

Горение

Горе́ние — сложный физико-химический процесс превращения компонентов горючей смеси в продукты сгорания с выделением теплового излучения, света и лучистой энергии. Описать природу горения можно как бурно идущее окисление.

Дозвуковое горение (дефлаграция) в отличие от взрыва и детонации протекает с низкими скоростями и не связано с образованием ударной волны. К дозвуковому горению относят нормальное ламинарное и турбулентное распространения пламени, к сверхзвуковому — детонацию.

Горение подразделяется на тепловое и цепное. В основе теплового горения лежит химическая реакция, способная протекать с прогрессирующим самоускорением вследствие накопления выделяющегося тепла. Цепное горение встречается в случаях некоторых газофазных реакций при низких давлениях.

Условия термического самоускорения могут быть обеспечены для всех реакций с достаточно большими тепловыми эффектами и энергиями активации.

Горение может начаться самопроизвольно в результате самовоспламенения либо быть инициированным зажиганием. При фиксированных внешних условиях непрерывное горение может протекать в стационарном режиме, когда основные характеристики процесса — скорость реакции, мощность тепловыделения, температура и состав продуктов — не изменяются во времени, либо в периодическом режиме, когда эти характеристики колеблются около своих средних значений. Вследствие сильной нелинейной зависимости скорости реакции от температуры, горение отличается высокой чувствительностью к внешним условиям. Это же свойство горения обусловливает существование нескольких стационарных режимов при одних и тех же условиях (гистерезисный эффект).

Содержание

Теория горения

При адиабатическом сжигании горючей смеси могут быть рассчитаны количество выделившегося при горении тепла, температура ТГ, которая была бы достигнута при полном сгорании (адиабатическая температура горения) и состав продуктов, если известны состав исходной смеси и термодинамические функции исходной смеси и продуктов. Если состав продуктов заранее известен, ТГ может быть рассчитана из условия равенства внутренней энергии системы при постоянном объёме или её энтальпии при постоянном давлении в исходном и конечном состояниях с помощью соотношения: ТГ = Т0 + Qr/C, где Т0 — начальная температура смеси, С — средняя в интервале температур от Т0 до ТГ удельная теплоёмкость исходной смеси (с учетом её изменения при возможных фазовых переходах), Qr — удельная теплота сгорания смеси при температуре ТГ. При относительном содержании а0 в смеси компонентов, полностью расходуемых в реакции, QГ = Q*а0 где Q — тепловой эффект реакции горения. Значение ТГ при постоянном объёме больше, чем при постоянном давлении, поскольку в последнем случае часть внутренней энергии системы расходуется на работу расширения. На практике условия адиабатичекого горения обеспечиваются в тех случаях, когда реакция успевает завершиться прежде, чем станет существенным теплообмен между реакционным объёмом и окружающей средой, например в камерах сгорания крупных реактивных двигателей, в больших реакторах, при быстро распространяющихся волнах горения.

Термодинамический расчёт даёт лишь частичную информацию о процессе — равновесный состав и температуру продуктов. Полное описание горения, включающее также определение скорости процесса и критических условий при наличии тепло- и массообмена с окружающей средой, можно провести только в рамках макрокинетического подхода, рассматривающего химическую реакцию во взаимосвязи с процессами переноса энергии и вещества.

В случае заранее перемешанной смеси горючего и окислителя реакция горения может происходить во всём пространстве, занятом горючей смесью (объёмное горение), или в сравнительно узком слое, разделяющем исходную смесь и продукты и распространяющемся по горючей смеси в виде так называемой волны горения. В неперемешанных системах возможно диффузионное горение, при котором реакция локализуется в относительно тонкой зоне, отделяющей горючее от окислителя, и определяется скоростью диффузии реагентов в эту зону.

Описание процессов горения

Важность процесса горения в технических устройствах способствовала созданию различных моделей, позволяющих с необходимой точностью его описывать. Так называемое нулевое приближение включает описание химических реакций, изменение температуры, давления и состава реагентов во времени без изменения их массы. Оно соответствует процессам происходящим в закрытом объёме, в который была помещена горючая смесь и нагрета выше температуры воспламенения. Одно-, двух- и трёхмерные модели уже включает в себя перемещение реагентов в пространстве. Количество измерений соответствует количеству пространственных координат в модели. Режим горения бывает как и газодинамическое течение: ламинарным или турбулентным. Одномерное описанное ламинарного горения позволяет получить аналитически важные выводы о фронте горения, которые затем используются в более сложных турбулентных моделях.

Объёмное горение

Объемное горение происходит, например, в теплоизолированном реакторе идеального перемешивания, в который поступает при температуре Т0 исходная смесь с относительным содержанием горючего а0; при другой температуре горения реактор покидает смесь с иным относительным содержанием горючего а. При полном расходе G через реактор условия баланса энтальпии смеси и содержания горючего при стационарном режиме горения могут быть записаны уравнениями:

где w(а, Т) — скорость реакции горения, V — объём реактора. Используя выражение для термодинамической температуры ТГ, можно из (1) получить:

и записать (2) в виде:

где q—T = GC(T — Т0) — скорость отвода тепла из реактора с продуктами сгорания, q+T = Qw(a, Т)V — скорость выделения тепла при реакции. Для реакции n-ного порядка с энергией активации:

Диффузионное горение

Характеризуется раздельным подачей в зону горения горючего и окислителя. Перемешивание компонентов происходит в зоне горения. Пример: горение водорода и кислорода в ракетном двигателе, горение газа в бытовой газовой плите.

Горение предварительно смешанной среды

Как следует из названия, горение происходит в смеси, в которой одновременно присутствуют горючее и окислитель. Пример: горение в цилиндре двигателя внутреннего сгорания бензиново-воздушной смеси после инициализации процесса свечой зажигания.

Особенности горения в различных средах

Беспламенное горение

В отличие от обычного горения, когда наблюдаются зоны окислительного пламени и восстановительного пламени, возможно создание условий для беспламенного горения. Примером может служить каталитическое окисление органических веществ на поверхности подходящего катализатора, например, окисление этанола на платиновой черни.

Твердофазное горение

Это автоволновые экзотермические процессы в смесях неорганических и органических порошков, не сопровождающиеся заметным газовыделением, и приводящие к получению исключительно конденсированных продуктов. В качестве промежуточных веществ, обеспечивающих массо-перенос, образуются газовые и жидкие фазы, не покидающие, однако, горящую систему. Известны примеры реагирующих порошков, в которых образование таких фаз не доказано (тантал-углерод).

Как синонимы используются тривиальные термины «безгазовое горение» и «твердопламенное горение».

Примером таких процессов служит СВС (самораспространяющийся высокотемпературный синтез) в неорганических и органических смесях.

Тление

Вид горения, при котором пламя не образуется, а зона горения медленно распространяется по материалу. Тление обычно наблюдается у пористых или волокнистых материалов с высоким содержанием воздуха или пропитанных окислителями.

Автогенное горение

Самоподдерживающиеся горение. Термин используется в технологиях сжигания отходов. Возможность автогенного (самоподдерживающегося) горения отходов определяется предельным содержанием балластирующих компонентов: влаги и золы. На основе многолетних исследований шведский учёный Таннер предложил для определения границ автогенного горения использовать треугольник-схему с предельными значениями: горючих более 25 %, влаги менее 50 %, золы менее 60 %.

Что такое огонь, и почему он жжёт

Недавно я разжигал на пляже огонь и понял, что я ничего не знаю про огонь и про то, как он работает. К примеру – что определяет его цвет? Поэтому я изучил этот вопрос, и вот что я узнал.

Огонь

Огонь – устойчивая цепная реакция, включающая горение, которое представляет собой экзотермическую реакцию, в которой окислитель, обычно кислород, окисляет горючее, обычно углерод, в результате чего возникают продукты сгорания, такие как диоксид углерода, вода, тепло и свет. Типичный пример – горение метана:

Тепло, возникающее при горении, может использоваться для питания самого горения, и в случае, когда этого достаточно и дополнительной энергии для поддержания горения не требуется, возникает огонь. Чтобы остановить огонь, можно удалить горючее (отключить горелку на плите), окислитель (накрыть огонь специальным материалом), тепло (сбрызнуть огонь водой) или саму реакцию.

Горение, в некотором смысле, противоположно фотосинтезу, эндотермической реакции, в которую вступают свет, вода и диоксид углерода, в результате чего возникает углерод.

Есть искушение предположить, что при сжигании дерева используются углерод, находящийся в целлюлозе. Однако, судя по всему, происходит нечто более сложное. Если подвергнуть дерево воздействию тепла, оно подвергается пиролизу (в отличие от горения, не требующему кислорода), преобразующий её в более горючие вещества, такие, как газы, и именно эти вещества загораются при пожарах.

Если дерево горит достаточно долго, пламя исчезнет, но тление продолжится, и в частности дерево продолжит светиться. Тление – это неполное горение, в результате которого, в отличие от полного горения, возникает монооксид углерода.

Пламя

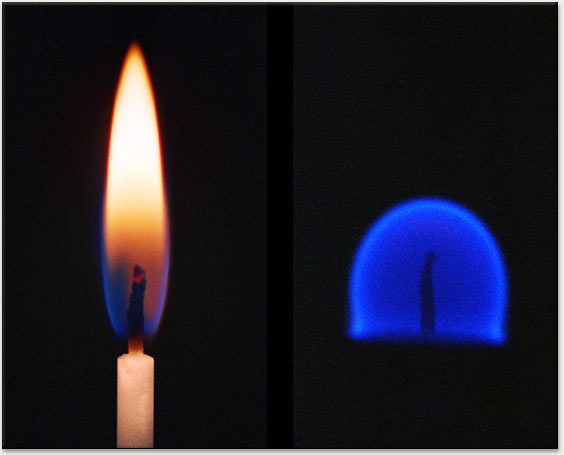

Пламя – видимая часть огня. С горением возникает сажа (часть которой является продуктом неполного горения, а часть – пиролиза), которая разогревается и производит тепловое излучение. Это один из механизмов, придающих огню цвет. Также при помощи этого механизма огонь разогревает своё окружение.

Тепловое излучение производится из-за движения заряженных частиц: всё вещество положительной температуры состоит из движущихся заряженных частиц, поэтому оно излучает тепло. Более распространённый, но менее точный термин – излучение абсолютно чёрного тела. Это описание относится к объекту, поглощающему всё входящее излучение. Тепловое излучение часто аппроксимируют излучением АЧТ, возможно, помноженным на константу, поскольку у него есть полезное свойство – оно зависит только от температуры. Излучение АЧТ происходит по всем частотам, и при повышении температуры повышается излучение на высоких частотах. Пиковая частота пропорциональна температуре по закону смещения Вина.

Повседневные объекты постоянно излучают тепло, большая часть которого находится в инфракрасном диапазоне. Его длина волны больше, чем у видимого света, поэтому без специальных камер его не увидеть. Огонь достаточно ярок для того, чтобы выдавать видимый свет, хотя и инфракрасного излучения у него хватает.

Другой механизм возникновения цвета у огня – спектр излучения сжигаемого объекта. В отличие от излучения АЧТ, спектр излучения имеет дискретные частоты. Это происходит благодаря тому, что электроны порождают фотоны на определённых частотах, переходя из высокоэнергетического в низкоэнергетическое состояние. Эти частоты можно использовать для определения присутствующих в пробе элементов. Схожая идея (использующая спектр поглощения) используется для определения состава звёзд. Спектр излучения также отвечает за цвет фейерверков и цветного огня.

Форма пламени на Земле зависит от гравитации. Когда огонь разогревает окружающий воздух, происходит конвекция: горячий воздух, содержащий, помимо прочего, горячую золу, поднимается, а холодный (содержащий кислород), опускается, поддерживая огонь и придавая пламени его форму. При низкой гравитации, к примеру, на космической станции, этого не происходит. Огонь питается диффузией кислорода, поэтому горит медленнее и в виде сферы (поскольку горение происходит только там, где огонь соприкасается с содержащим кислород воздухом. Внутри сферы кислорода не остаётся).

Излучение абсолютно чёрного тела

Излучение АЧТ описывает формула Планка, относящаяся к квантовой механике. Исторически она была одной из первых применений квантовой механики. Её можно вывести из квантовой статистической механики следующем образом.

Мы подсчитываем распределение частот в фотонном газе при температуре T. То, что оно совпадает с распределением частот фотонов, испускаемых абсолютно чёрным телом той же температуры, следует из закона излучения Кирхгофа. Идея в том, что АЧТ можно привести в температурное равновесие с фотонным газом (поскольку у них одинаковая температура). Фотонный газ поглощается ЧТ, также испускающим фотоны, так что для равновесия необходимо, чтобы для каждой частоты, на которой ЧТ испускает излучение, оно и поглощало бы его с той же скоростью, что определяется распределением частот в газе.

В статистической механике вероятность нахождения системы в микросостоянии s, если оно находится в тепловом равновесии при температуре T, пропорциональна

где Es — энергия состояния s, а β = 1 / kBT, или термодинамическая бета (Т – температура, kB — постоянная Больцмана). Это распределение Больцмана. Одно из объяснений этого дано в блогпосте Теренса Тао. Это значит, что вероятность равна

где Z(β) – нормализующая константа

называющаяся статистической суммой. Отметим, что вероятности не меняются, если Es изменить на ± константу (что в результате умножает статистическую сумму на константу). Отличаются только энергии разных состояний.

Стандартное наблюдение указывает, что статистическая сумма с точностью до постоянного множителя содержит ту же информацию, что и распределение Больцмана, поэтому всё, что можно посчитать на основе распределения Больцмана, можно посчитать и из статистической суммы. К примеру, моменты случайной величины для энергии описываются

k > = (1/Z) * ∑s E k s * e — β Es = ( (-1) k / Z ) * ∂ k / ∂ β k * Z

и, вплоть до решения задачи моментов, это описывает распределение Больцмана. В частности, средняя энергия будет равна

Распределение Больцмана можно использовать как определение температуры. Оно говорит, что в некотором смысле, β – более фундаментальная величина, так как она может быть нулевой (что означает равную вероятность всех микросостояний; это соответствует «бесконечной температуре») или отрицательной (в этом случае более вероятны микросостояния с высокими энергиями; это соответствует «отрицательной абсолютной температуре»).

Для описания состояния фотонного газа нужно знать что-то по поводу квантового поведения фотонов. При стандартном квантовании электромагнитного поля поле можно рассматривать как набор квантовых гармонических осцилляций, каждая из которых осциллирует с разными угловыми частотами ω. Энергии собственных состояний гармонического осциллятора обозначаются неотрицательным целым n ∈ ℤ ≥ 0, которое можно интерпретировать, как количество фотонов частоты ω. Энергии собственных состояний (с точностью до константы):

где ℏ — это редуцированная постоянная Планка. То, что нам нужно отслеживать только количество фотонов, следует из того, что фотоны относятся к бозонам. Соответственно, для постоянной ω нормализующая константа будет

Отступление: неправильный классический ответ

Предположение что n, или, эквивалентно, энергия En = n ℏ ω, должно быть целым, известно, как гипотеза Планка, и исторически это, возможно, было первым квантованием (в применении к квантовой механике) в физике. Без этого предположения, с использованием классических гармонических осцилляторов, сумма выше превращается в интеграл (где n пропорционально квадрату амплитуды), и мы получаем «классическую» нормализующую константу:

Z кл ω (β) = ∫[0; ∞] e — n β ℏ ω dn = 1 / βℏω

Две этих нормализующих константы выдают очень разные предсказания, хотя квантовая приближается к классической, когда βℏω → 0. В частности, средняя энергия всех фотонов частоты ω, подсчитанная через квантовую нормализующую константу, получается

-βℏω ) = ℏω / ( e βℏω — 1 )

А средняя энергия, подсчитанная через классическую нормализующую константу, будет

кл ω = — d/dβ * log(1/βℏω) = 1/ β = kBT

Квантовый ответ приближается к классическому при ℏω → 0 (на малых частотах), а классический ответ соответствует теореме о равнораспределении в классической статистической механике, но совершенно расходится с опытами. Она предсказывает, что средняя энергия излучения АЧТ на частоте ω будет константой, независимой от ω, и поскольку излучение может происходить на частотах любой высоты, получается, что АЧТ излучает бесконечное количество энергии на любой частоте, что, конечно же, не так. Это и есть т.н. «ультрафиолетовая катастрофа».

В свою очередь, квантовая нормализующая константа предсказывает, что на низких частотах (относительно температуры) классический ответ приблизительно верен, но на высоких средняя энергия экспоненциально падает, при этом падение получается большим при меньших температурах. Это происходит потому, что на высоких частотах и низких температурах квантовый гармонический осциллятор большую часть времени проводит в основном состоянии, и не переходит так легко на следующий уровень, что вероятность чего экспоненциально ниже. Физики говорят, что большая часть этой степени свободы (свободы осциллятора колебаться на определённой частоте) «замораживается».

Плотность состояний и формула Планка

Теперь, зная, что происходит на определённой частоте ω, необходимо просуммировать по всем возможным частотам. Эта часть вычислений классическая и никаких квантовых поправок делать не надо.

Мы используем стандартное упрощение, что фотонный газ заключён в объём со стороной длиной в L с периодическими граничными условиями (то есть, реально это будет плоский тор T = ℝ 3 / L ℤ 3 ). Возможные частоты классифицируются по решениям уравнения электромагнитных волн для стоячих волн в объёме с указанными граничными условиями, которые, в свою очередь, соответствуют, с точностью до множителя, собственным значениям лапласиану Δ. Точнее, если Δ υ = λ υ, где υ(x) – гладкая функция T → ℝ, тогда соответствующее решение уравнения электромагнитной волны для стоячей волны будет

и поэтому, учитывая, что λ обычно отрицательная, и значит, √λ обычно мнимый, соответствующая частота будет равна

Такая частота встречается dim Vλ раз, где Vλ — λ-собственное значение лапласиана.

Упрощаем мы условия при помощи объёма с периодическими граничными условиями потому, что в этом случае очень просто записать все собственные функции лапласиана. Если использовать для простоты комплексные числа, то они определяются, как

Соответствующей частотой будет

и соответствующей энергией (одного фотона этой частоты)

Здесь мы аппроксимируем вероятностное распределение по возможным частотам ωk, которые, строго говоря, дискретны, непрерывным вероятностным распределением, и подсчитываем соответствующую плотность состояний g(ω). Идея в том, что g(ω) dω должна соответствовать количеству доступных состояний с частотами в диапазоне от ω до ω + dω. Затем мы проинтегрируем плотность состояний и получим окончательную нормализующую константу.

Почему эта аппроксимация разумна? Полную нормализующую константу можно описать следующим образом. Для каждого волнового числа k ∈ 2 π / L * ℤ 3 существует число nk ∈ ℤ≥0, описывающее количество фотонов с таким волновым числом. Общее количество фотонов n = ∑ nk конечно. Каждый фотон добавляет к энергии ℏ ωk = ℏ c |k|, из чего следует, что

по всем волновым числам k, следовательно, его логарифм записывается, как сумма

и эту сумму мы хотим аппроксимировать интегралом. Оказывается, что для разумных температур и больших объёмов подынтегральное выражение меняется очень медленно с изменением k, поэтому такая аппроксимация будет весьма близкой. Она перестаёт работать только при сверхнизких температурах, где возникает конденсат Бозе-Эйнштейна.

Остаётся вычислить объём региона фазового пространства для всех волновых векторов k с частотами ωk = c |k| в диапазоне от ω до ω + dω. Это сферическая оболочка толщиной dω/c и радиусом ω/c, поэтому её объём

Поэтому плотность состояний для фотона

g(ω) dω = V ω 2 / 2 π 2 c 3 dω

На самом деле эта формула в два раза занижена: мы забыли учесть поляризацию фотонов (или, что эквивалентно, спин фотона), которая удваивает количество состояний для данного волнового числа. Правильная плотность:

g(ω) dω = V ω 2 / π 2 c 3 dω

То, что плотность состояний линейна в объёме V работает не только в плоском торе. Это свойство собственных значений лапласиана по закону Вейла. Это значит, что логарифм нормализующей константы

log Z = V / π 2 c 3 ∫[0; ∞] ω 2 log 1 / ( 1 — e — βℏω ) dω

Производная по β даёт среднюю энергию фотонного газа

= — ∂/∂β log Z = V / π 2 c 3 ∫[0; ∞] ℏω 3 / ( e βℏω — 1 ) dω

Но для нас важно подынтегральное выражение, дающее «плотность энергий»

E(ω) dω = Vℏ / π 2 c 3 * ω 3 / ( e βℏω — 1 ) dω

описывающее количество энергии фотонного газа, происходящее от фотонов с частотами из диапазона от ω до ω + dω. В итоге получилась форма формулы Планка, хотя с ней нужно немного поиграть, чтобы превратить в формулу, относящуюся к АЧТ, а не к фотонным газам (нужно поделить на V, чтобы получить плотность в единице объёма, и проделать ещё кое-что, чтобы получить меру излучения).

У формулы Планка есть два ограничения. В случае, когда βℏω → 0, знаменатель стремится к βℏω, и мы получаем

E(ω) dω ≈ V / π 2 c 3 * ω 2 /β dω = V kB T ω 2 / π 2 c 3 dω

Это вариант закона Рэлея — Джинса, классического предсказания по излучению АЧТ. Он примерно выполняется на низких частотах, но на высоких расходится с реальностью.

E(ω) dω ≈ V ℏ / π 2 c 3 * ω 3 / e βℏω dω

Это вариант приближения Вина. Он примерно выполняется на высоких частотах.

Оба этих ограничения исторически возникли раньше самой формулы Планка.

Закон смещения Вина

Такого вида формулы Планка достаточно, чтобы узнать, на какой частоте энергия E(ω) максимальна при температуре T (и, следовательно, какого примерно цвета будет АЧТ при температуре Т). Мы берём производную по ω и находим, что необходимо решить следующее:

d/dω ω 3 / (e βℏω — 1) = 0

или, что то же самое (беря логарифмическую производную)

3/ω = βℏe βℏω / (e βℏω — 1)

Пусть ζ = βℏω, тогда перепишем уравнение

С такой формой уравнения легко показать существование уникального положительного решения ζ = 2,821…, поэтому, учитывая, что ζ = βℏω и максимальная частота

Это закон смещения Вина для частот. Перепишем с использованием длин волн l = 2πc/ ωmax

2πc/ ωmax = 2πcℏ / ζ kB T = b/T

что примерно равно 4,965. Это даёт нам максимальную длину волны

Это закон смещения Вина для длин волн.

У горящего дерева температура равна примерно 1000 К, и если мы подставим это значение, то получим длину волны

Для сравнения, длины волн видимого света находятся в диапазоне от 750 нм для красного до 380 нм для фиолетового. Оба подсчёта говорят о том, что большая часть излучения от дерева происходит в инфракрасном диапазоне, это излучение греет, но не светит.

А вот температура поверхности солнца составляет порядка 5800 К, и подставив её в уравнения, получим

что говорит о том, что Солнце излучает много света во всём видимом диапазоне (и потому кажется белым). В некотором смысле этот аргумент работает задом наперёд: возможно, видимый спектр в ходе эволюции стал таким, поскольку на определённых частотах Солнце излучает больше всего света.

А теперь более серьёзное вычисление. Температура ядерного взрыва достигает 10 7 К, что сравнимо с температурой внутри Солнца. Подставим эти данные и получим