что такое гомология зародышевых листков

Актиния нематостелла поставила под сомнение классические представления о гомологии зародышевых листков

Рис. 1. Слева: зародышевые листки трехслойных животных на стадии гаструлы (голубым показана эктодерма, желтым — энтодерма, розовым — мезодерма). Справа: три теории строения зародыша двуслойного животного. Сначала считалось, что у двуслойных животных есть экто- и энтодерма, соответствующие аналогичным листкам трехслойных (левая схема). Со временем выяснилось, что энтодерма двуслойных частично берет на себя функции мезодермы и что последняя, скорее всего, из нее эволюционно и развилась (в середине). Энтодерму двуслойных стали называть мезэнтодермой (показана оранжевым). В новой теории, которая предложена в обсуждаемой работе, только часть эктодермы двуслойных соответствует эктодерме трехслойных, другая часть, «глоточная эктодерма», соответствует энтодерме трехслойных, а энтодерма двуслойных — мезодерме трехслойных (правая схема). Источник: T. Hashimshony, 2017. Cnidarians layer up

Во время эмбрионального развития зародыш принято делить на зародышевые листки. У двуслойных животных их два — эктодерма и энтодерма, у трехслойных есть третий зародышевый листок — мезодерма. Ранее считалось что эктодерма двуслойных животных соответствует эктодерме трехслойных, а из энтодермы двуслойных эволюционно развились энто- и мезодерма трехслойных. Исследование того, как у актинии нематостеллы развиваются ткани из зародышевых листков, показало, что энтодерма двуслойных действительно родственна мезодерме, однако с энтодермой трехслойных она не имеет почти ничего общего. Функции энтодермы трехслойных животных у двуслойных выполняет небольшой участок эктодермы, «глоточная эктодерма».

Во время развития эмбрионы многоклеточных проходят через несколько консервативных стадий, которые совпадают или почти совпадают у всех животных (Смысл консервативной стадии зародышевого развития начинает проясняться, «Элементы», 31.03.2017). Между этими стадиями изменчивость повышена, то есть одинаковые по строению зародыши разных видов часто получаются разными путями (Ю. А. Краус, А. В. Марков, 2016. Гаструляция книдарий: ключ к пониманию филогенеза или хаос вторичных модификаций?).

Рассмотрим «классический» вариант. Сначала яйцо много раз делится, из клеток образуется однослойная сфера с полостью внутри — бластула. Затем с одной из сторон сферы происходит впячивание части поверхности внутрь, образуется двуслойный шарик с новой полостью — гаструла. Именно на этом этапе наблюдается разделение на так называемые зародышевые листки. Внешний слой клеток с этого момента именуется эктодермой, а внутренний — энтодермой. Всех настоящих многоклеточных животных (Eumetazoa) по количеству зародышевых листков подразделяют на двуслойных (кораллы с медузами и гребневики) и трехслойных (все остальные животные, включая нас с вами). У последних во время гаструляции часть клеток выселяется в пространство между экто- и энтодермой и формирует третий, промежуточный слой — мезодерму (рис. 2).

Рис. 2. Ранние стадии эмбрионального развития. Иллюстрация из учебника В. И. Сивоглазова «Общая биология»

Каждый из этих слоев играет свою особенную роль в развитии зародыша. Из эктодермы формируются покровы, нервная система и органы чувств, из энтодермы — легкие, кишечник, пищеварительные железы и др., из мезодермы — скелет, мышцы, кровеносные сосуды и др. Хотя у разных животных одни и те же структуры имеют тенденцию формироваться из одних и тех же зародышевых листков, далеко не всё так просто. Относительно недавно появилось предложение выделить еще один, четвертый зародышевый листок. Он есть только у хордовых, формируется во время нейруляции и «перетягивает» на себя ряд функций других зародышевых листков («Четвертый зародышевый листок» позвоночных зародился у низших хордовых, «Элементы», 04.02.2015). Кроме того, граница между зародышевыми листками не всегда проходит так четко, как в рассмотренном «классическом» варианте. А главное, не для всех животных непосредственно прослежена судьба каждого из слоев.

Уже давно идут споры о том, являются ли в действительности двуслойные животные двуслойными: то тут, то там исследователи находят у них признаки наличия третьего слоя (см., например: K. Seipel, V. Schmid, 2006. Mesodermal anatomies in cnidarian polyps and medusae). Речь всякий раз идет о мезодерме, наличие же внешнего и внутреннего зародышевых листков у этих животных сомнению не подлежит. До сих пор не вызывало серьезных сомнений и соответствие этих двух листков экто- и энтодерме трехслойных животных. Авторы работы, опубликованной недавно в журнале Nature Ecology & Evolution, решили пересмотреть устоявшиеся представления.

Объектом своего исследования они выбрали двуслойный коралловый полип — актинию нематостеллу (Nematostella vectensis), уже ставшую любимицей ученых, занимающихся эволюционной биологией развития. Тело взрослой актинии состоит из двух слоев, формирующих как бы мешок с единственным отверстием — ртом (рис. 3). Внутри этого мешка находится простая гастральная полость, где удерживается еда во время пищеварения. Вдоль тела проходят восемь так называемых септ (выростов стенки тела), вдающихся в гастральную полость и частично подразделяющих ее на зоны. Выделяют также небольшую глотку — зону, где все септы соединены краями друг с другом и со ртом.

Рис. 3. Развитие актинии. Слева — гаструла и личинка (планула), в центре — полип, справа — поперечные срезы взрослого полипа через глотку и ниже. Обозначения: com. и incom. mes. — разные по строению септы; sep. fil. — обсуждаемые в тексте краевые участки септ; ph. ecto. — глоточная эктодерма; ph. endo. — глоточная энтодерма; bw endo. — энтодерма стенки тела. Цвета те же, что и на рис. 1. Иллюстрация из обсуждаемой статьи в Nature Ecology & Evolution

Считается, что из эктодермы формируется внешний слой актинии — эпидермис, а из энтодермы — внутренний, гастродермис. Авторы обсуждаемой работы решили проследить, какие структуры формируются из какого зародышевого слоя. На стадии бластулы судьба отдельных клеток еще не определена и можно без последствий переставлять их местами, даже менять родные клетки на клетки другого эмбриона того же вида. Этим ученые и воспользовались. Они подсаживали в разные участки развивающихся бластул флуоресцирующие клетки других зародышей. Затем, на более поздних стадиях, смотрели, где оказывались флуоресцентные метки. Развитие шло нормальным путем, а метки сохранялись только в клетках-потомках подсаженных тканей (рис. 4). По положению этой метки в гаструле и потом во взрослом организме можно было говорить о том, какие структуры развились из каких участков зародыша.

Рис. 4. Срезы нематостеллы с подсаженными мечеными тканями (желтые пятна на снимках и оранжевые — на схемах) через глотку (c, f) и через септу (d, g). Если на стадии гаструлы трансплантат был в «глоточной эктодерме», то у молодой актинии флуоресценция наблюдается в глотке и в краевых участках септ (c, d); если же метка была в энтодерме, то позже она обнаруживается в энтодерме стенки тела и основаниях септ (f, g). На снимках голубым окрашены ядра клеток, сиреневым — границы клеток и мышцы (в септе). Буквенные обозначения те же, что и на рис. 3. Иллюстрация из обсуждаемой статьи в Nature Ecology & Evolution

Оказалось, что глотка и краевые участки септ нематостеллы имеют эктодермальное, а не энтодермальное, как считалось ранее, происхождение. Эти структуры являются частью гастродермиса, богатого железистыми клетками, в том числе и железами, выделяющими секрет в гастральную полость для пищеварения. У трехслойных животных такие железы имеют всегда энтодермальное происхождение. Поэтому исследователи задались вопросом: каково происхождение этих железистых клеток у актинии? Не развиваются ли некоторые из них вместе с глоткой и краями септ из эктодермы?

Ученые посмотрели, где идет экспрессия генов пищеварительных ферментов. Вяснилось, что все исследованные гены работают исключительно в железах эктодермального происхождения — только гены муцинов, основного компонента секрета любых желез, работают в производных как эктодермы, так и энтодермы. Синтез инсулиноподобных белков тоже оказался приурочен к эктодерме.

Все эти железы, глотка и краевые участки септ развились из единого участка эктодермы, который ученые назвали «глоточная эктодерма». Этот участок эктодермы может быть выделен и по наличию транскрипционного фактора foxA (см. FOX proteins), характерного для энтодермы трехслойных. 13 из 15 ортологов генов поджелудочной железы экспрессируются исключительно в этом участке и его производных. Из двух оставшихся ортологов один экспрессируется как в «глоточной эктодерме», так и в одной клетке неглоточной эктодермы, а другой ген — только в энтодерме.

Таким образом, у двуслойного организма был найден участок эктодермы, производные которого по набору типов клеток и транскрипционным факторам очень схожи с производными энтодермы трехслойных организмов. Ранее полагалось, что энтодерма (мезэнтодерма) полипов функционально заменяет энтодерму и мезодерму трехслойных животных. Теперь же получается, что функции энтодермы выполняет участок эктодермы полипа. Что же остается энтодерме?

Ученые накормили полипов флуоресцирующей пищей и обнаружили образование меченых (светящихся) жировых капель в производных энтодермы. Там же обнаружилась и транскрипция лизосомальной липазы (lysosomal lipase), инсулинового рецептора и ядерного рецептора гормона связывания жирных кислот (hnf4). У трехслойных животных всасывание и хранение питательных веществ осуществляют производные мезодермы. Расщеплением и связыванием же занимаются как мезодерма, так и энтодерма.

Локализация экспрессии генов, характерных для мезодермы, подтвердила наличие сходства между энтодермой двуслойных и мезодермой трехслойных. Ортологи генов брюшной внутренностной мезодермы, скелетных мышц, шести из семи транскрипционных факторов сердечных мышц и почти всех генов сомитогенеза у нематостеллы экспрессируются именно в энтодерме.

Долгое время считалось что эктодерма двуслойных животных гомологична эктодерме трехслойных, а энтодерма двуслойных — энто- и мезодерме трехслойных. В данной работе выдвигается альтернативная гипотеза родства зародышевых листков. Во-первых, показано, что у нематостеллы во время эмбрионального развития имеются три отдельных, локально ограниченных участка, соответствующих экто-, энто- и мезодерме трехслойных, однако организованы они в два слоя. Во-вторых, часть эктодермы выполняет функции энтодермы трехслойных, а энтодерма выполняет функции мезодермы. Таким образом, при гаструляции нематостеллы путем впячивания происходит разделение не на эктодерму и энтодерму, а, скорее, на эктодерму и мезодерму. А промежуточный участок, который относили всегда к эктодерме, — «глоточная эктодерма» — является на самом деле энтодермой.

Источник: Patrick R. H. Steinmetz, Andy Aman, Johanna E. M. Kraus & Ulrich Technau. Gut-like ectodermal tissue in a sea anemone challenges germ layer homology // Nature Ecology & Evolution. 2017. V. 1. P. 1535–1542. DOI: 10.1038/s41559-017-0285-5.

Доказательства эволюции

Пути эволюции

В своих работах советский ученый Северцов А.Н. выделил понятия биологического прогресса и регресса.

Ароморфоз представляет собой прогрессивное эволюционное преобразование, повышающее уровень организации организмов. В результате ароморфоза становится возможным освоение новых, ранее недоступных для жизни, территорий. К примеру, теплокровность птиц позволила им заселить места с холодным климатом.

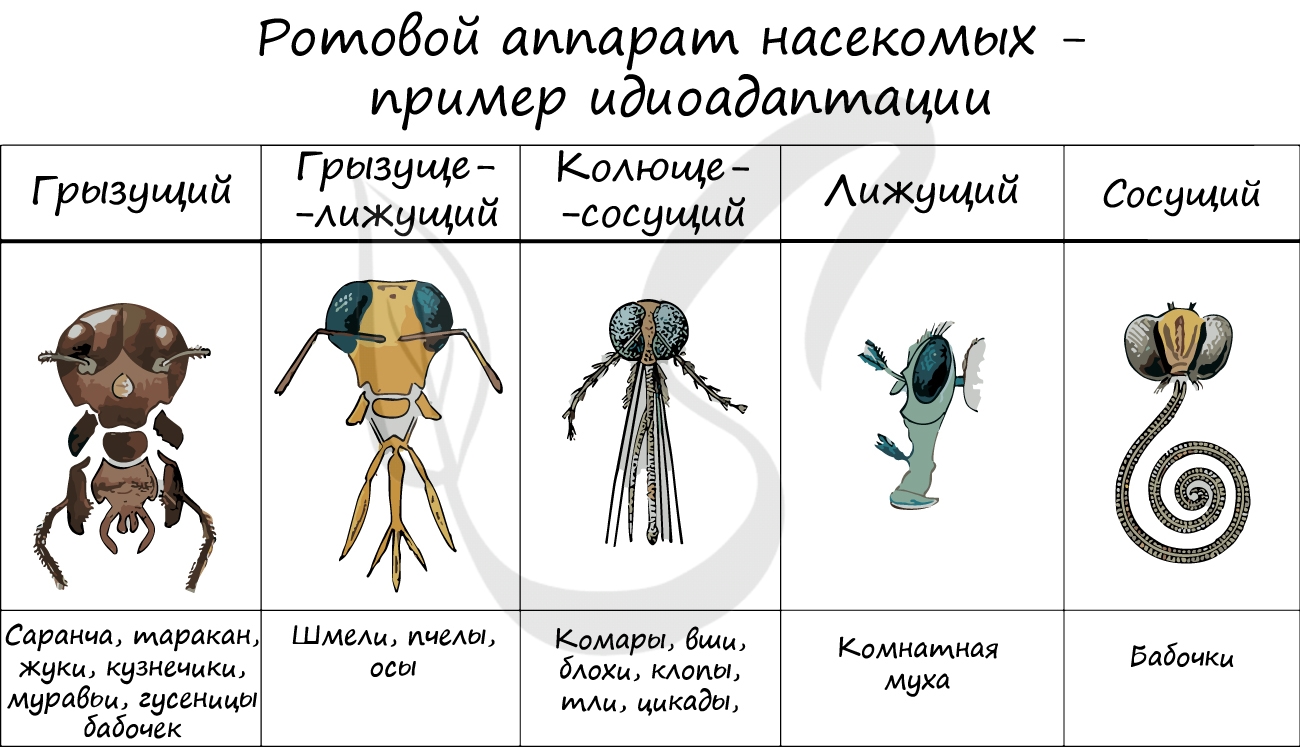

Идиоадаптация подразумевает незначительные, частные изменения в строении и функциях организма, которые помогают приспособиться к условиям среды обитания. Идиоадаптации существенно не повышают уровень организации.

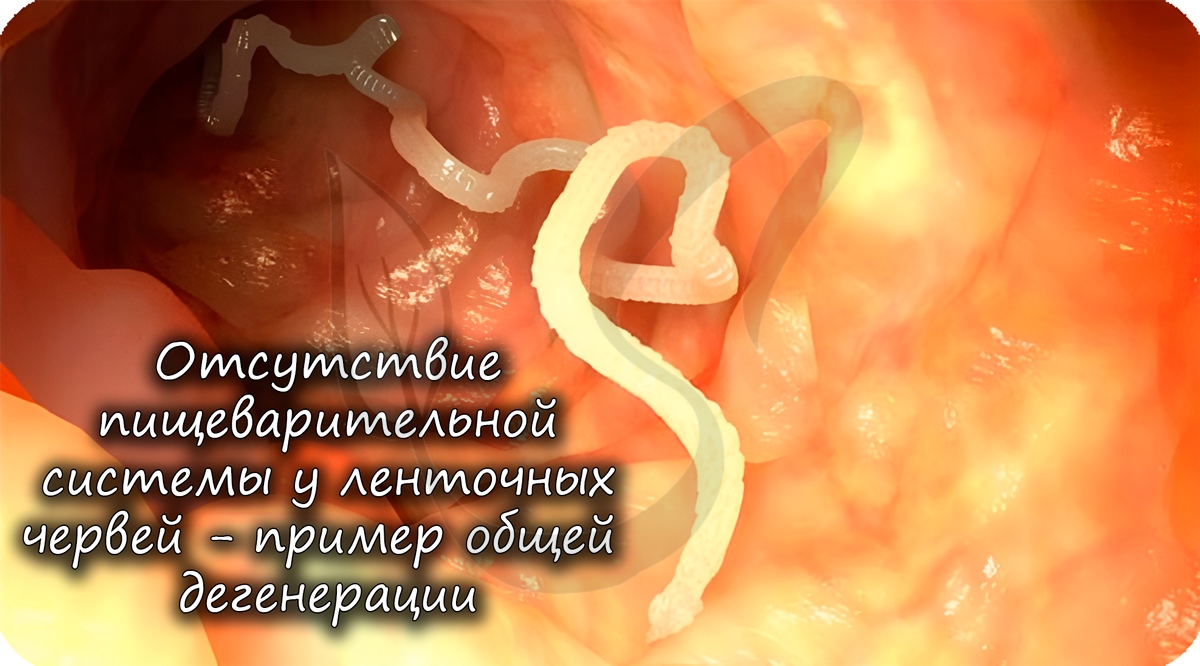

Общей дегенерацией называют упрощение организации, которое заключается в утрате отдельных органов и систем органов. У многих этот пункт вызывает внутреннее противоречие: как общая дегенерация может относиться к биологическому прогрессу?

У многих паразитов отсутствуют различные органы, к примеру, у ленточных червей нет пищеварительной системы. А зачем она им, когда пища в кишке, где они обитают, уже переварена и расщеплена организмом хозяина?

Биологический регресс характеризуется признаками, противоположными биологическому прогрессу:

Главная причина биологического регресса в том, что скорость эволюции вида отстает от скорости изменения внешней среды, эволюции других видов: это несоответствие снижает приспособленность организмов. Часто деятельность человека молниеносно меняет окружающую среду: далеко не все виды могут приспособиться к этому, происходит вымирание.

Сравнительно-анатомические доказательства эволюции

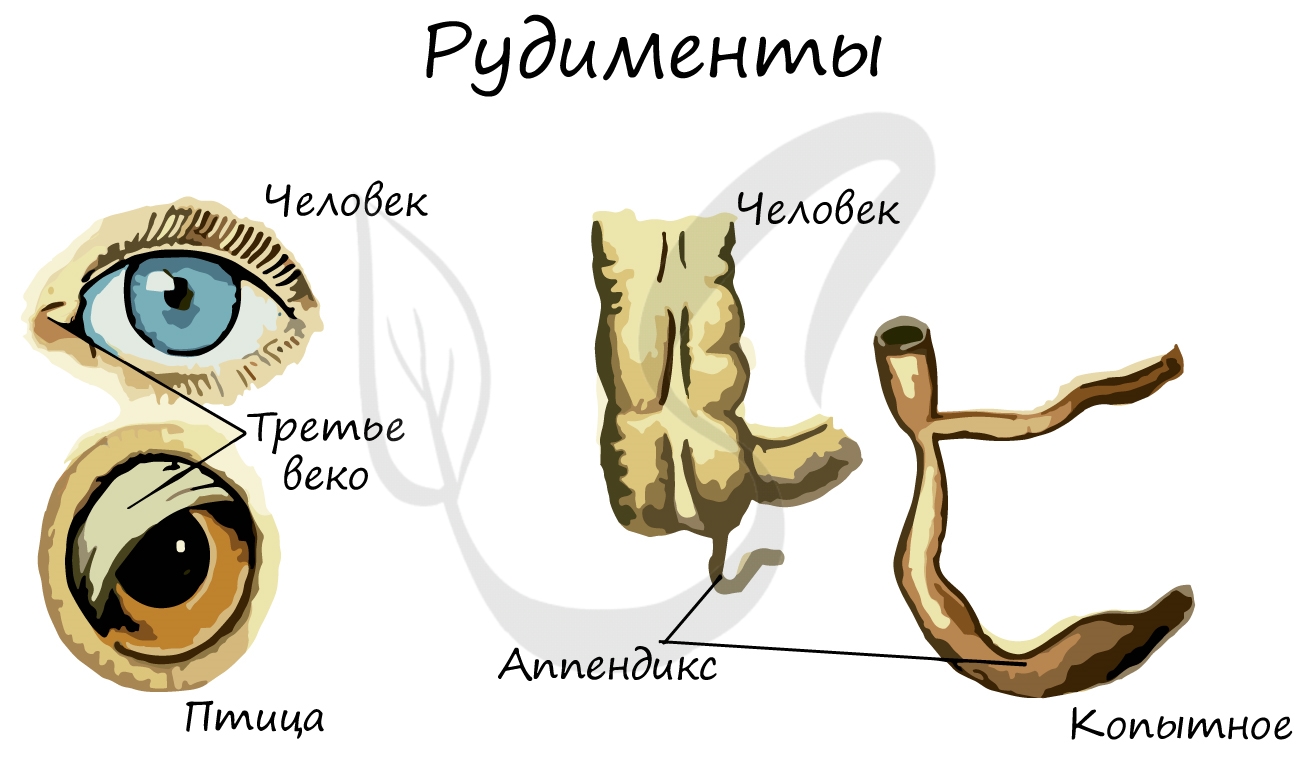

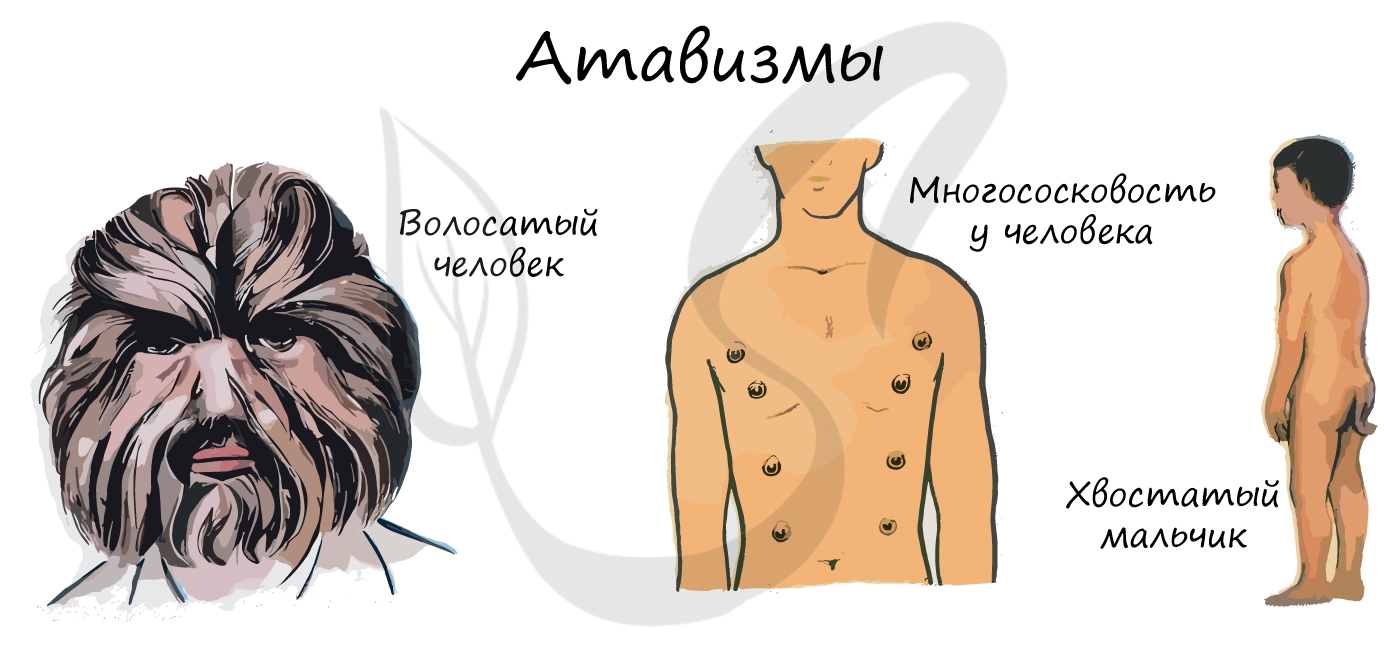

В строении нынешних животных можно найти признаки древних предковых форм, которые также свидетельствуют об эволюции. Сейчас мы обсудим рудименты и атавизмы.

У человека к рудиментарным органам относятся: зубы мудрости, копчик, ушные мышцы, аппендикс (червеобразный отросток), третье веко (эпикантус).

У человека атавизмами могут являться хвост, волосатое тело, добавочные молочные железы, незаращение межпредсердной перегородки.

Переходные формы

Такими формами являются, к примеру, утконос и ехидна из класса млекопитающих. При многих признаках млекопитающих, они откладывают яйца, тем самым подтверждают родство млекопитающих с пресмыкающимися.

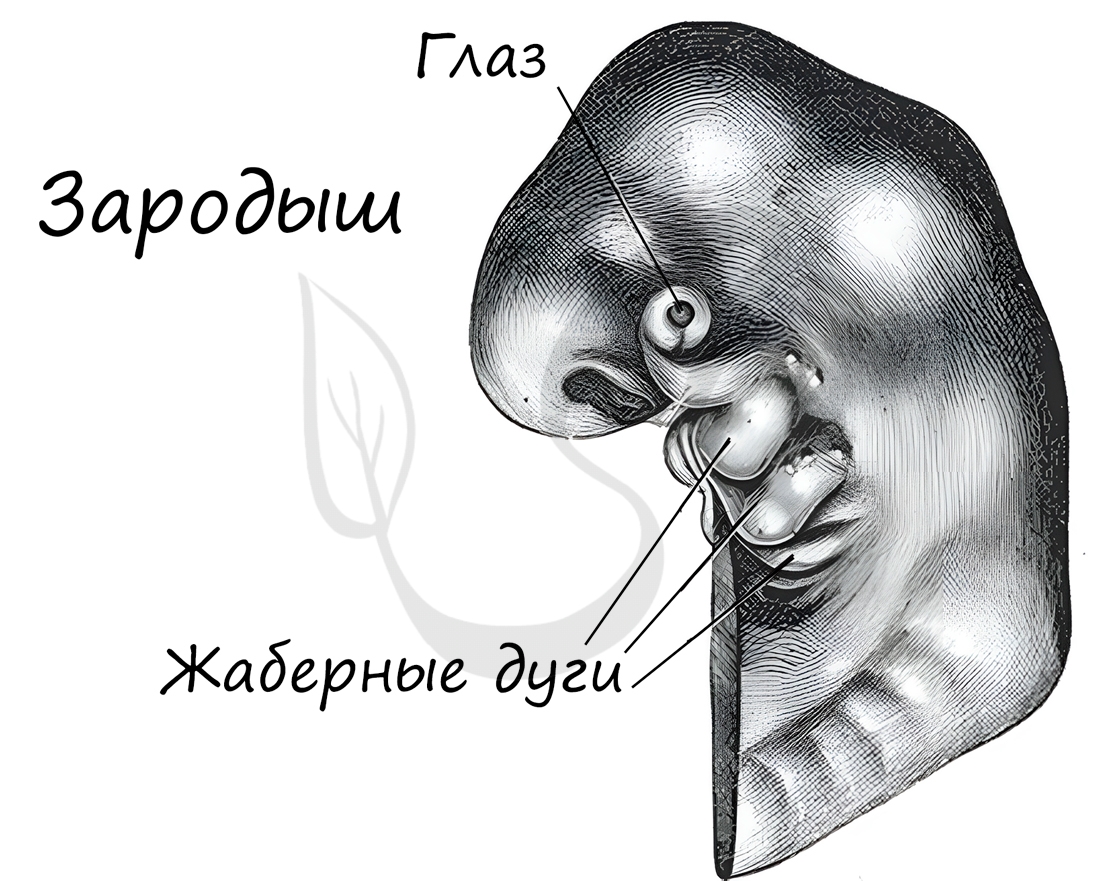

Эмбриологические доказательства

Немецкие ученые Ф. Мюллер и Э. Геккель во второй половине XIX века сформулировали биогенетический закон, гласящий, что онтогенез (индивидуальное развитие) каждой особи есть краткое и быстрое повторение филогенеза (исторического развития вида).

Биогенетический закон Мюллера-Геккеля объясняет повторение этапов (на стадии зародыша), которые были свойственны нашим далеким предкам. Таким образом, мы проходим их этапы, но, не останавливаясь на них, двигаемся дальше к более совершенным этапам.

Карл Бэр сформулировал закон зародышевого сходства, который гласит, что на ранних стадиях развития зародыши позвоночных животных настолько похожи друг на друга, что практически неразличимы между собой. Это также указывает и подтверждает единство происхождения животного мира.

Палеонтологические доказательства эволюции

Палеонтология (греч. palaios – древний) изучает ископаемые останки вымерших животных, их сходства и различия с ныне живущими видами. Сопоставляя друг с другом ископаемые останки разных геологических эпох, можно увидеть как происходила эволюция различных видов животных и растений.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Что такое гомология зародышевых листков

С «ГДЗ по биологии за 10 класс, рабочая тетрадь, Захаров, Цибулевский (Дрофа) Углубленный уровень» можно за короткий промежуток времени повторить весь курс. Даже если ученик сильно отстал от рабочей программы и в предыдущие годы уделял больше внимания изучению других дисциплин, то это справочное пособие поможет ему получать пятерки. Выполняя домашние задания вместе с решебником издательства «Дрофа», школьник может сэкономить время и потратить его на общение с друзьями, заслуженный отдых или занятие любимым делом.

С ГДЗ по биологии за 10 класс тетрадь, Захаров учиться проще

На уроках и дома ребятам придется разобрать следующие темы:

На уроках учителя лишь познакомят подростков с разделами учебника, дома им предстоит их более детально разобрать. Очень часто при выполнении заданий могут возникать затруднения. Одних стараний школьника может и не хватить, чтобы успешно преодолеть все препятствия. Очень важно грамотно подобрать дополнительные информационные источники. Чтобы не прибегать к помощи всей литературы по биологии, которая предназначена для старшеклассников, рекомендуется использовать ГДЗ. В нем собрана вся необходимая информация.

Для чего нужны готовые ответы

«ГДЗ по биологии за 10 класс, рабочая тетрадь, Углубленный уровень, Захаров В. Б., Цибулевский А. Ю. (Дрофа)» состоит из 188 страниц. Онлайн-доступ позволяет зайти на страницы решебника в любое время, где бы пользователь не находился. Не обойтись школьникам без выполнения практических. В них сформулированы главные цели. Одна из них заключается в формировании навыков решения задач, что способствует лучшему закреплению материала. Лабораторные работы связаны с содержанием некоторых параграфов основной книги. Для получения хороших и отличных оценок предлагаются вопросы различного уровня сложности. Каждый желающий может потренироваться и поработать вместе с ГДЗ, чтобы выделиться среди сверстников блистательными знаниями.

61. Гомология зародышевых листков. Производные зародышевых листков.

Зародышевые листки (лат.folia embryonal), зародышевые пласты, слои тела зародыша многоклеточных животных, образующиеся в процессе гаструляции и дающие начало разным органам и тканям. У большинства организмов образуется три зародышевых листка: наружный — эктодерма, внутренний — энтодерма и средний мезодерма.

Производные эктодермы выполняют в основном покровную и чувствительную функции, производные энтодермы — функции питания и дыхания, а производные мезодермы — связи между частями зародыша, двигательную, опорную и трофическую функции.

Один и тот же зародышевый листок у представителей разных классов позвоночных обладает одними и теми же свойствами, т.е. зародышевые листки являютяс гомологичными образованиями и их наличие подтверждает положение о единстве происхождения животного мира. Зародышевые листки формируются у эмбрионов всех основных классов позвоночных, т.е. являются универсально распространенными.

62. Гисто- и орагногенез. Процесс нейруляции. Осевые органы и их формирование. Дифференцировка мезодермы. Производные органы зародышей позвоночных.

Гистогенез (от др.-греч.ἱστός — ткань + γένεσις — образование, развитие) — совокупность процессов, приводящих к образованию и восстановлению тканей в ходе индивидуального развития (онтогенеза). В образовании определенного вида тканей участвует тот или инойзародышевый листок. Например, мышечная ткань развивается измезодермы, нервная — изэктодермы, и т. д. В ряде случаев ткани одного типа могут иметь различное происхождение, например,эпителийкожи имеет эктодермальное, а всасывающий кишечный эпителий — энтодермальное происхождение.

Органогенез — последний этап эмбрионального индивидуального развития, которому предшествуют оплодотворение, дробление, бластуляция и гаструляция.

В органогенезе выделяют нейруляцию, гистогенез и органогенез.

В процессе нейруляции образуется нейрула, в которой закладывается мезодерма, состоящая из трёх зародышевых листков (третий листок мезодермы расщепляется на сегментированные парные структуры — сомиты) и осевого комплекса органов — нервной трубки, хорды и кишки. Клетки осевого комплекса органов взаимно влияют друг на друга. Такое взаимное влияние получило название эмбриональной индукции.

В процессе гистогенеза образуются ткани организма. Из эктодермы образуются нервная ткань и эпидермис кожи с кожными железами, из которых впоследствии развивается нервная система, органы чувств и эпидермис. Из энтодермы образуются хорда и эпителиальная ткань, из которой впоследствии образуются слизистые, лёгкие, капилляры и железы (кроме половых и кожных). Из мезодермы образуются мышечная и соединительная ткань. Из мышечной ткани образуются ОДС, кровь, сердце, почки и половые железы.

Нейруляция — образование нервной пластинкии её замыкание в нервную трубку в процессе зародышевого развития хордовых.

Нейруляция — один из ключевых этапов онтогенеза. Зародыш на стадии нейруляции называетсянейрулой.

Развитие нервной трубки в передне-заднем направлении контролируется специальными веществами — морфогенами(они определяют, какой из концов станет головным мозгом), а генетическая информация об этом заложена в так называемых гомеотических, или гомеозисных генах.

Например, морфоген ретиновая кислотапри увеличении её концентрации, способна превратитьромбомеры(сегменты нервной трубки заднего отдела головного мозга) одного вида в другой.

Нейруляция у ланцетниковпредставляет собой нарастание валиков из эктодермы над слоем клеток, становящимся нервной пластинкой.

Нейруляция в многослойном эпителии — клетки обоих слоев опускаются под эктодерму вперемешку, и расходятся центробежно, образуя нервную трубку.

Нейруляция в однослойном эпителии:

Шизоцельный тип (у костистых рыб) — подобен нейруляции многослойного эпителия, за исключением того, что опускаются клетки одного слоя.

У птиц и млекопитающих — нервная пластинка инвагинирует внутрь, и замыкается в нервную трубку.

У птиц и млекопитающих в процессе нейруляции выступающие части нервной пластинки, называющиеся нервными валиками, смыкаются по всей длине нервной трубки неравномерно.

Обычно смыкается сначала середина нервной трубки, а потом смыкание идет к обеим ее концам, оставляя в итоге два несомкнутых участка — передний и задный нейропоры.

У человека смыкание нервной трубки более сложное. Первым смыкается спинной отдел, от грудного до поясничного, вторым — участок ото лба до темени, третьим — лицевой, идет в одном направлении, к нейрокраниуму, четвертым — участок от затылка до конца шейного отдела, последним, пятым — крестцовый отдел, также идет в одном направлении, от копчика.

При несмыкании пятого участка обнаруживается поддающийся коррекции врожденный порок — расщепление позвоночника, или Spinabifida. В зависимости от тяжести расщепление позвоночника делят на несколько подтипов.

В процессе нейруляции образуется нервная трубка.

В поперечном сечении в ней сразу же после образования можно выделить три слоя, изнутри наружу:

Эпендимный — псевдомногослойный слой, содержащий зачаточные клетки.

Мантийная зона — содержит мигрирующие, пролиферирующие клетки, выселяющиеся из эпендимного слоя.

Наружная краевая зона — слой, где образуются нервные волокна.

Имеется 4 осевых органа: хорда, нервная трубка, кишечная трубка и мезодерма.

Независимо от вида животного, те клетки, которые мигрируют через область дорсальной губы бластопора, в дальнейшем преобразуются в хорду, а через область латеральных (боковых) губ бластопора в третий зародышевый листок – мезодерму. У высших хордовых животных (птицы и млекопитающие) вследствие иммиграции клеток зародышевого щитка, бластопор в ходе гаструляции не формируется. Клетки, мигрировавшие через дорсальную губу бластопора формируют хорду – плотный клеточный тяж, расположенный по средней линии зародыша между экто- и энтодермой. Под ее влиянием в наружном зародышевом листке начинает формироваться нервная трубка и только в последнюю очередь энтодерма образует кишечную трубку.