что такое гомеостаз экосистем

Научная электронная библиотека

Шевченко Б П, Гончаров А Г, Сеитов М С,

2.5. Гомеостаз

Гомеостаз (гр. homeo – подобный, stasis – состояние) – обозначает постоянство состава внутренней среды и некоторых функций организма (кровообращения, обмена веществ, терморегуляции и т.д.). Таким образом, термин «гомеостаз» – это не просто химическое постоянство среды или физиологических свойств организма, а особая устойчивость организма в пределах «нормы». Выход колебаний среды за пределы «нормы» ведет к патологии.

Гомеостаз по существу представляет собой эволюционное наследство адаптивных свойств организма к обычным условиям внешней среды, но эти условия могут кратковременно или долговременно выходить за пределы нормы обычных условий внешней среды. Тогда явления адаптации не только восстанавливают обычные свойства внутренней среды организма, но и кратковременно изменяют активность органов, систем (учащается пульс, дыхание, повышается температура и т.д.). В итоге организм адаптируется к внешней и внутренней средам.

В ветеринарной практике под адаптацией обычно понимают приспособление организма к измененным условиям существования. Однако следует помнить, что адаптируется животное на основе механизмов гомеостаза.

В плодном периоде развития домашних коз механизмы гомеостаза почти отсутствуют, они появляются и развиваются только в постнатальном периоде и к старости ослабевают.

Непосредственно в формировании внутренней среды организма принимает участие сердечно-сосудистая система. Кровь, наряду с другими функциями, выполняет гомеостатическую функцию, доставляет к клеткам, тканям гормоны и химические вещества, таким образом, принимает участие в формировании гомеостаза (А.В. Вальдман, 1981). От химического состава внутренней среды зависит реактивность, возбудимость как отдельных органов, систем, так всего организма.

И так гомеостаз – это большая проблема для патологов, так как означает не только сохранение постоянства внутренней среды, но и ее восстановление, и приспособление к внешней среде. Сама, в сущности, болезнь представляет проблему гомеостаза, нарушение его механизмов и пути восстановления. Однако решение многих проблем гомеостаза, особенно, организма коз, еще впереди.

Научная электронная библиотека

Хамзина Ш. Ш., Жумабекова Б. К.,

4.2. Экосистема как структурно-функциональная единица биосферы. Энергия в экосистемах. Фотосинтез и хемосинтез, поток энергии и круговорот химических элементов в экосистеме

Экологическая система, или экосистема, ввел термин английский ученый А. Тенсли, 1935 г., – это «объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют, как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией». В настоящее время концепция экосистемы играет весьма важную роль в экологии благодаря гибкости самого понятия: к экосистемам можно относить биотические сообщества любого масштаба с их средой обитания – от пруда до Мирового океана и от пня в лесу до обширного лесного массива – тайги и т.п.

Природные экосистемы – это открытые системы: они должны получать и отдавать вещества и энергию.

С точки зрения пищевых взаимодействий организмов, трофическая структура экосистемы делится на два яруса:

1) верхний – автотрофный ярус, или «зеленый пояс», включающий фотосинтезирующие организмы;

2) нижний – гетеротрофный ярус, или «коричневый пояс» почв и осадков, в котором преобладает разложение отмерших органических веществ снова до простых минеральных образований.

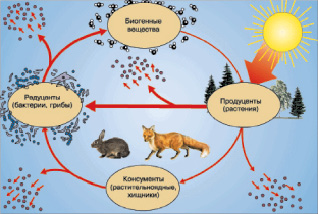

Однако в экосистеме следует выделять ряд компонентов, экологическая роль которых важна:

1) неорганические вещества, участвующие в круговоротах;

2) органические соединения, связывающие биотическую и абиотическую части;

3) воздушная, водная и субстратная среда с абиотическими факторами;

4) продуценты – автотрофные организмы;

5) консументы, или фаготрофы (пожиратели), – гетеротрофные организмы;

6) редуценты, или сапротрофы (питающиеся гнилью), – гетеротрофные организмы (рис. 13).

Рис. 13. Необходимые компоненты экосистемы

Гомеостаз – способность биологических систем (организма, популяции и экосистем) противостоять изменениям и сохранять равновесие.

Для понимания различного вида существующих связей в экосистемах и обусловленности механизмов их функционирования важно познакомиться с одним из основополагающих понятий экологии – экологической нишей.

Экологическая ниша – место вида в природе, преимущественно в биоценозе, включающее как положение его в пространстве, так и функциональную его роль в сообществе, отношение к абиотическим условиям существования. Ю. Одум (1975) образно представил экологическую нишу как занятие, «профессию» организма в той системе видов, к которой он принадлежит, а его местообитание – это «адрес» вида.

Экологическую нишу, определяемую только физиологическими особенностями организмов, называют фундаментальной, а ту, в пределах которой вид реально встречается в природе, – реализованной. Реализованная ниша – это та часть фундаментальной ниши, которую данный вид, популяция в состоянии «отстоять» в конкурентной борьбе.

Конкуренция, по Ю. Одуму (1975), – отрицательные взаимодействия двух организмов, стремящихся к одному и тому же. Межвидовая конкуренция – это взаимодействие между популяциями, которое вредно сказывается на их росте и выживании. Конкуренция проявляется в борьбе видов за экологические ниши. Два различных вида никогда не занимают одинаковые экологические ниши; из близкородственных видов, ниши которых могут перекрываться, в конечном итоге, нишу занимает один вид. Явление экологического разобщения близкородственных видов получило название принципа конкурентного исключения, или – принципа Гаузе, в честь русского ученого Гаузе, доказавшего его существование экспериментально.

Результатом межвидовой конкуренции за ресурсы может быть либо взаимное приспособление двух видов, либо популяция одного вида замещается популяцией другого вида, а первый вынужден переселиться на другое место или перейти на другую пищу. Процесс разделения популяциями видов пространства и ресурсов называется дифференциацией экологических ниш (рис. 14).

Рис. 14. Экологические ниши некоторых птиц, населяющих хвойные леса

Если близкородственные виды живут в одном месте, то они, как правило, либо используют разные ресурсы, например, питаются в разных ярусах леса, либо активны в разное время. В любом случае их жизнедеятельность не должна пересекаться. Выживает, как правило, только один из конкурирующих видов, лучше удовлетворяющий требованиям данного места обитания, проигравший либо погибает, либо мигрирует из данной экосистемы. Есть еще один выход, по которому часто идет природа: переадаптация, изменение своих требований, например, переход на новый вид пищи. Таким путем обычно создаются новые виды. Иногда достаточно просто сменить время питания или найти новое место обитания. В любом случае острота конкуренции обязательно снимается, то есть экосистема опять приходит в гармоничное состояние, характеризующееся минимумом конфронтаций.

Ярусность в лесу – это пример разделения экологических ниш разных организмов.

Результат дифференциации ниш – снижение конкуренции.

Жизнедеятельность экосистемы и круговорот веществ в ней возможны только при условии постоянного притока энергии. Основной источник энергии на Земле – солнечное излучение. Энергия Солнца переводится фотосинтезирующими организмами в энергию химических связей органических соединений.

Передача энергии по пищевым цепям подчиняется второму закону термодинамики: преобразование одного вида энергии в другой идет с потерей части энергии. При этом ее перераспределение подчиняется строгой закономерности: энергия, получаемая экосистемой и усваиваемая продуцентами, рассеивается или вместе с их биомассой необратимо передается консументам первого, второго и т.д. порядков, а затем редуцентам с падением потока энергии на каждом трофическом уровне. В связи с этим круговорота энергии не бывает. В отличие от энергии, которая используется в экосистеме только один раз, вещества используются многократно из-за того, что их потребление и превращение происходит по кругу. Этот круговорот осуществляется живыми организмами экосистемы (продуцентами, консументами, редуцентами) и называется биологическим круговоротом веществ.

Под биологическим круговоротом понимается поступление химических элементов из почвы и атмосферы в живые организмы, превращение в них поступающих элементов в новые сложные соединения и возвращение их в почву и атмосферу в процессе жизнедеятельности. Экологические системы суши и мирового океана связывают и перераспределяют солнечную энергию, углерод атмосферы, влагу, кислород, водород, фосфор, азот, серу, кальций и другие элементы. Жизнедеятельностью растительных организмов (продуцентов) и их взаимодействиями с животными (консументами), микроорганизмами (редуцентами) и неживой природой обеспечивается механизм накопления и перераспределения солнечной энергии, поступающей на Землю.

Круговорот веществ никогда не бывает полностью замкнутым. Часть органических и неорганических веществ выносится за пределы экосистемы, и в то же время их запасы могут пополняться за счет притока извне. В отдельных случаях степень повторяющегося воспроизводства некоторых циклов круговорота веществ составляет 90–98 %. Неполная замкнутость циклов в масштабах геологического времени приводит к накоплению элементов в различных природных сферах Земли. Таким образом, накапливаются полезные ископаемые – уголь, нефть, газ, известняки и т.п.

Энергию можно определить, как способность совершать работу, а организмы представить в виде машин, требующих энергии для своей работы, т.е. жизнедеятельности. Источником энергии дня функционирования практически всех экосистем является – Солнце. Энергия солнечного излучения улавливается фотоавтотрофами в процессе фотосинтеза и преобразуется в химическую энергию, которая запасается в органических молекулах. Запас этих молекул служит источником энергии для всех других организмов экосистемы.

Образование органических веществ зелеными растениями при использовании энергии солнечного света происходит в процессе фотосинтеза:

Углекислый газ + вода + солнечная энергия = = глюкоза + кислород 6CO2 + H2O + солнечная энергия = = C6H12O6 + O2.

Хемосинтез – преобразование неорганических соединений в питательные органические вещества в отсутствие солнечного света, за счет энергии химических реакций.

Только продуценты способны сами производить для себя пищу. Более того, они непосредственно или косвенно обеспечивают питательными элементами консументов и редуцентов.

Каждый год продуцентами на Земле создается около 100 млрд. т органического вещества, что составляет глобальную продукцию биосферы. За этот же промежуток времени приблизительно такое же количество живого вещества, окисляясь, превращается в СО2 и H2O в результате дыхания организмов.

Соотношения между продуцентами, консументами и редуцентами, а также соотношения консументов разных порядков образуют экологическую структуру сообщества. Благодаря взаимодействию между этими организмами возникает главное свойство экосистемы – способность к саморегулированию.

Все три компонента тесно связаны в экологических системах. Организмы разных трофических групп (т.е. с разными способами питания) участвуют в процессе передачи пищи и энергии, т.е. образуют пищевые цепи.

Продуценты составляют начало всех пищевых цепей. Консументы, поедая продуцентов, передают органические вещества от одного звена пищевой цепи к другому и соответственно делятся на несколько групп по порядку нахождения в цепи. Редуценты как бы заканчивают круговорот веществ, завершают пищевые цепи, образуя неорганические вещества для вступления в новый цикл.

Однако в реальных условиях в экосистемах различные цепи питания перекрещиваются между собой, образуя разветвленные сети.

Человек постоянно вмешивается в процессы, происходящие в той или иной природной экосистеме, влияя на нее в целом или на отдельные ее звенья. Эти воздействия могут проявляться, например, в следующем:

1) введение в экосистему новых компонентов (проникновение колорадского жука в Европу из Северной Америки);

2) отстрел растительноядных копытных;

3) вырубка части деревьев;

4) загрязнение тех или иных составляющих абиотической компоненты экосистемы и т.д. не всегда эти воздействия ведут к распаду всей системы, к нарушению ее стабильности, однако давление помех не может быть беспредельным.

При определенном уровне стрессового фактора, например, при нашествии других (новых) хищников или массовой гибели особей одного вида из-за болезней, информационная обеспеченность экосистемы не может за счет отрицательной обратной связи компенсировать отклонений, определяемых положительной обратной связью. Тогда данная система прекратит свое существование.

Гомеостаз экосистемы

Гомеостаз — способность биологических систем — организма, популяции и экосистем — противостоять изменениям и сохранять равновесие. Исходя из кибернетической природы экосистем — гомеостатический механизм — это обратная связь. Например, у пойкилотермных животных изменение температуры тела регулируется специальным центром в мозге, куда постоянно поступает сигнал обратной связи, содержащий данные об отклонении от нормы, а от центра поступает сигнал, возвращающий температуру к норме. В механических системах аналогичный механизм называют сервомеханизмом, например, термостат управляет печью.

Для управления экосистемами не требуется регуляция извне — это саморегулирующаяся система. Саморегулирующий гомеостаз на экосистемном уровне обеспечен множеством управляющих механизмов. Один из них — субсистема «хищник—жертва». Между условно выделенными кибернетическими блоками управление осуществляется посредством положительных и отрицательных связей. Положительная обратная связь «усиливает отклонение», например увеличивает

— взаимодействие положительной (+) и отрицательной (-) обратных связей в системе «хищник-жертва»; б — представление о гомеостати-ческом плато, в пределах которого поддерживается относительное постоянство вопреки условиям, вызывающим отклонения

чрезмерно популяцию жертвы. Отрицательная обратная связь «уменьшает отклонение», например, ограничивает рост популяции жертвы за счет увеличения численности популяции хищников. Если в эту систему не вмешиваются другие факторы (например, человек уничтожил хищника), то результат саморегуляции будет описываться гомеостатическим плато — областью отрицательных связей, а при нарушении системы начинают преобладать обратные положительные связи, что может привести к гибели системы.

Наиболее устойчивы крупные экосистемы и самая стабильная из них — биосфера, а наиболее неустойчивы молодые экосистемы. Это объясняется тем, что в больших экосистемах создается саморегулирующий гомеостаз за счет взаимодействия круговоротов веществ и потоков энергии (Ю. Одум, 1975).

9 Гомеостаз экосистемы

Гомеостаз (гр. То же состояние) – способность биологических систем к саморегуляции при изменении условий окружающей среды; для организма сохранение постоянства внутренней среды организма и устойчивость основных физиологических функций при изменении внешних условий. Поддержание гомеостаза – непременное условие существования как отдельных клеток и организмов, так и целых биологических сообществ и экосистем.

2.Упругость (резистентность, сопротивляемость) — способность быстро самостоятельно возвращаться в нормальное состояние из неустойчивого, которое возникло в результате внешнего неблагоприятного воздействия на систему.

Понятие гомеостаз широко используется в экологии для характеристики устойчивости различных систем. Гомеостаз клетки определяется специфическими физико-химическими условиями, отличными от условий внешней среды. Гомеостаз многоклеточного организма —обусловлен поддержанием постоянства внутренней среды. Константами гомеостаза животных являются объем, состав крови и других жидкостей организма.

Гомеостаз популяции определяется поддержанием пространственной структуры, плотности и генетического разнообразия. Вследствие гомеостатической регуляции поддерживается постоянство состава и численности популяций в сообществах. На уровне экосистем гомеостаз проявляется в наиболее устойчивых формах взаимодействия между видами, что выражается в приспособленности к особенностям среды и поддержании циклов круговорота биогенов. Можно рассматривать даже гомеостаз биосферы, в которой взаимодействие разнообразных организмов поддерживает постоянство газового состава атмосферы, состав почв, состава и концентрации солей мирового океана и др.

Гомеостаз обеспечивается работой механизмов регулирования, действующих по принципу отрицательной обратной связи. Тогда нарушения в функционировании живой системы, используя кибернетические термины, следует констатировать как появление в канале обратной связи «помех» или «шумов». Роль помех могут играть различные факторы, например погодные условия, деятельность человека и т. п. Резкие изменения характеристик окружающей среды, при которых они (или одна из них) выходят за границы допустимого, называют экологическим стрессом. Безусловно, конкретные механизмы регулирования различны для клетки организма, популяции экосистемы, но всегда результатом саморегуляции и поддержания гомеостаза является сбалансированность и четкая согласованность функционирования всех элементов биологической системы.

Рекомендуемые файлы

В сервомеханизмах и в отдельных организмах механический или анатомический регуляторы имеют специфическую «постоянную точку». Например, при регулировке температуры в помещении терморегулятор управляет печью. У теплокровных животных регуляция температуры тела осуществляется специальным центром в мозгу. В экосистемах в результате взаимодействия круговорота веществ, потоков энергии и сигналов обратной связи от субсистем возникает саморегулирующийся гомеостаз без регуляции извне из «постоянной точки». В число управляющих механизмов на уровне экосистемы входят, например, такие субсистемы, как микробное население, регулирующее накопление и высвобождение биогенных элементов.

Рост, снижение и постоянство популяции зависит от соотношения между биотическим потенциалом и сопротивлением среды. Принцип изменения популяции: это результат нарушения равновесия между биотическим потенциалом и сопротивлением окружающей её среды. Подобное равновесие является динамическим, т.е. непрерывно регулирующимся, т.к. факторы сопротивления среды редко подолгу остаются неизменными.

Например: в один год численность популяции снизилась из-за засухи, а в следующий год полностью восстановилась при обильных дождях. Подобные колебания продолжаются неопределённо долго.

Равновесие в экосистемах обеспечивается избыточностью организмов, выполняющих одинаковые функции.

Например, если в сообществе имеется несколько видов растений, каждое из которых развивается в своем температурном диапазоне, то скорость фотосинтеза экосистемы в течение длительного времени может оставаться почти неизменной. При возрастании стресса система может оказаться неспособной возвратиться на прежний уровень, хотя и остается управляемой.Для экосистем возможно не одно, а несколько состояний равновесия. После стрессовых воздействий они часто возвращаются в другое, новое, состояние равновесия.

Например, огромное количество СО2, поступающего в атмосферу в результате деятельности человека, поглощается буферной карбонатной системой океана и автотрофами:

СО2 + СаСО 3+ Н2О

СО 2 + Н2О

Стабильность экосистем в экологии означает свойство любой системы возвращаться в исходное состояние после того, как она была выведена из состояния равновесия. Стабильность определяется устойчивостью экосистем к внешним воздействиям. Выделяют два типа устойчивости: резистентную и упругую.

Системе трудно одновременно развить оба типа устойчивости: они связаны обратной связью, а иногда исключают друг друга (рис. 2.9).

Например, калифорнийский лес из секвойи устойчив к пожарам (высокая резистентная устойчивость), но если сгорит, то восстанавливается очень медленно или вовсе не восстанавливается (низкая упругая устойчивость). Заросли вереска очень легко выгорают (низкая резистентная устойчивость), но быстро восстанавливаются (высокая упругая устойчивость).

Человек относится к гетеротрофам; несмотря на все совершенство техники, он нуждается в ресурсах жизнеобеспечения, т. е. воздухе, воде, пище, различных видах энергии. Существование человека возможно только при сохранении регулирующих механизмов, которые позволяют биосфере приспособиться к некоторым антропогенным воздействиям. Стремясь снизить уровень загрязнения окружающей среды человек должен в равной степени стремиться к сохранению механизмов саморегуляции, поддерживающих естественные системы жизнеобеспечения планеты, т. е. к сохранению установившегося в природе экологического равновесия, что не всегда достигается только снижением уровня загрязнения и экономным использованием природных ресурсов.

Гомеостаз

Гомеоста́з (др.-греч. ὁμοιοστάσις от ὁμοιος — одинаковый, подобный и στάσις — стояние, неподвижность) — саморегуляция, способность открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия. Стремление системы воспроизводить себя, восстанавливать утраченное равновесие, преодолевать сопротивление внешней среды.

Гомеостаз популяции — способность популяции поддерживать определённую численность своих особей длительное время.

Американский физиолог Уолтер Кеннон (Walter B. Cannon) в 1932 году в своей книге «The Wisdom of the Body» («Мудрость тела») предложил этот термин как название для «координированных физиологических процессов, которые поддерживают большинство устойчивых состояний организма». В дальнейшем этот термин распространился на способность динамически сохранять постоянство своего внутреннего состояния любой открытой системы. Однако представление о постоянстве внутренней среды было сформулировано ещё в 1878 году французским учёным Клодом Бернаром.

Содержание

Общие сведения

Термин «гомеостаз» чаще всего применяется в биологии. Многоклеточным организмам для существования необходимо сохранять постоянство внутренней среды. Многие экологи убеждены, что этот принцип применим также и к внешней среде. Если система неспособна восстановить свой баланс, она может в итоге перестать функционировать.

Комплексные системы — например, организм человека — должны обладать гомеостазом, чтобы сохранять стабильность и существовать. Эти системы не только должны стремиться выжить, им также приходится адаптироваться к изменениям среды и развиваться.

Свойства гомеостаза

Гомеостатические системы обладают следующими свойствами:

Примеры гомеостаза у млекопитающих:

Важно отметить, что, хотя организм находится в равновесии, его физиологическое состояние может быть динамическим. Во многих организмах наблюдаются эндогенные изменения в форме циркадного, ультрадианного и инфрадианного ритмов. Так, даже находясь в гомеостазе, температура тела, кровяное давление, частота сердечных сокращений и большинство метаболических индикаторов не всегда находятся на постоянном уровне, но изменяются в течение времени.

Механизмы гомеостаза: обратная связь

Когда происходит изменение в переменных, наблюдаются два основных типа обратной связи, на которые реагирует система:

Устойчивым системам необходимы комбинации из обоих типов обратной связи. Тогда как отрицательная обратная связь позволяет вернуться к гомеостатическому состоянию, положительная обратная связь используется для перехода к совершенно новому (и, вполне может быть, менее желанному) состоянию гомеостаза, — такая ситуация называется «метастабильность». Такие катастрофические изменения могут происходить, например, с увеличением питательных веществ в реках с прозрачной водой, что приводит к гомеостатическому состоянию высокой эвтрофикации (зарастание русла водорослями) и замутнению.

Экологический гомеостаз

Экологический гомеостаз наблюдается в климаксовых сообществах с максимально возможным биоразнообразием при благоприятных условиях среды.

В нарушенных экосистемах, или субклимаксовых биологических сообществах — как, например, остров Кракатау, после сильного извержения вулкана в 1883 — состояние гомеостаза предыдущей лесной климаксовой экосистемы было уничтожено, как и вся жизнь на этом острове. Кракатау за годы после извержения прошёл цепь экологических изменений, в которых новые виды растений и животных сменяли друг друга, что привело к биологической вариативности и в результате климаксовому сообществу. Экологическая сукцессия на Кракатау осуществилась за несколько этапов. Полная цепь сукцессий, приведшая к климаксу, называется присерией. В примере с Кракатау на этом острове образовалось климаксовое сообщество с восемью тысячами различных видов, зарегистрированных в 1983, спустя сто лет с того времени, как извержение уничтожило на нём жизнь. Данные подтверждают, что положение сохраняется в гомеостазе в течение некоторого времени, при этом появление новых видов очень быстро приводит к быстрому исчезновению старых.

Случай с Кракатау и другими нарушенными или нетронутыми экосистемами показывает, что первоначальная колонизация пионерными видами осуществляется через стратегии воспроизведения, основанные на положительной обратной связи, при которых виды расселяются, производя на свет как можно больше потомства, но при этом практически не вкладываясь в успех каждого отдельного. В таких видах наблюдается стремительное развитие и столь же стремительный крах (например, через эпидемию). Когда экосистема приближается к климаксу, такие виды заменяются более сложными климаксовыми видами, которые через отрицательную обратную связь адаптируются к специфическим условиям окружающей их среды. Эти виды тщательно контролируются потенциальной ёмкостью экосистемы и следуют иной стратегии — произведению на свет меньшего потомства, в репродуктивный успех которого в условиях микросреды его специфической экологической ниши вкладывается больше энергии.

Развитие начинается с пионер-сообщества и заканчивается на климаксовом сообществе. Это климаксовое сообщество образуется, когда флора и фауна пришла в баланс с местной средой.

Подобные экосистемы формируют гетерархии, в которых гомеостаз на одном уровне способствует гомеостатическим процессам на другом комплексном уровне. К примеру, потеря листьев у зрелого тропического дерева даёт место для новой поросли и обогащает почву. В равной степени тропическое дерево уменьшает доступ света на низшие уровни и помогает предотвратить инвазию других видов. Но и деревья падают на землю и развитие леса зависит от постоянной смены деревьев, круговорота питательных веществ, осуществляемого бактериями, насекомыми, грибами. Схожим образом такие леса способствуют экологическим процессам — таким, как регуляция микроклиматов или гидрологических циклов экосистемы, а несколько разных экосистем могут взаимодействовать для поддержания гомеостаза речного дренажа в рамках биологического региона. Вариативность биорегионов так же играет роль в гомеостатической стабильности биологического региона, или биома.

Биологический гомеостаз

Гомеостаз выступает в роли фундаментальной характеристики живых организмов и понимается как поддержание внутренней среды в допустимых пределах.

Внутренняя среда организма включает в себя организменные жидкости — плазму крови, лимфу, межклеточное вещество и цереброспинальную жидкость. Сохранение стабильности этих жидкостей жизненно важно для организмов, тогда как её отсутствие приводит к повреждению генетического материала.

В отношении любого параметра организмы делятся на конформационные и регуляторные. Регуляторные организмы сохраняют параметр на постоянном уровне, независимо от того, что происходит в среде. Конформационные организмы позволяют окружающей среде определять параметр. Например, теплокровные животные сохраняют постоянную температуру тела, тогда как холоднокровные демонстрируют широкий диапазон температур.

Речь не идёт о том, что конформационные организмы не обладают поведенческими приспособлениями, позволяющими им в некоторой степени регулировать взятый параметр. Рептилии, к примеру, часто сидят на нагретых камнях утром, чтобы повысить температуру тела.

Преимущество гомеостатической регуляции состоит в том, что она позволяет организму функционировать более эффективно. Например, холоднокровные животные, как правило, становятся вялыми при низких температурах, тогда как теплокровные почти так же активны, как и всегда. С другой стороны, регуляция требует энергии. Причина, почему некоторые змеи могут есть только раз в неделю, состоит в том, что они тратят намного меньше энергии для поддержания гомеостаза, чем млекопитающие.

Клеточный гомеостаз

Регуляция химической деятельности клетки достигается с помощью ряда процессов, среди которых особое значение имеет изменение структуры самой цитоплазмы, а также структуры и активности ферментов. Авторегуляция зависит от температуры, степени кислотности, концентрации субстрата, присутствия некоторых макро- и микроэлементов.

Гомеостаз в организме человека

Разные факторы влияют на способность жидкостей организма поддерживать жизнь. В их числе такие параметры, как температура, солёность, кислотность и концентрация питательных веществ — глюкозы, различных ионов, кислорода, и отходов — углекислого газа и мочи. Так как эти параметры влияют на химические реакции, которые сохраняют организм живым, существуют встроенные физиологические механизмы для поддержания их на необходимом уровне.

Гомеостаз нельзя считать причиной процессов этих бессознательных адаптаций. Его следует воспринимать как общую характеристику многих нормальных процессов, действующих совместно, а не как их первопричину. Более того, существует множество биологических явлений, которые не подходят под эту модель — например, анаболизм.

Другие сферы

Понятие «гомеостаз» используется также и в других сферах.

Актуарий может говорить о рисковом гомеостазе, при котором, к примеру, люди, у которых на машине установлены незаклинивающие тормоза, не находятся в более безопасном положении по сравнению с теми, у кого они не установлены, потому что эти люди бессознательно компенсируют более безопасный автомобиль рискованной ездой. Это происходит потому, что некоторые удерживающие механизмы — например, страх — перестают действовать.

Социологи и психологи могут говорить о стрессовом гомеостазе — стремлении популяции или индивида оставаться на определённом стрессовом уровне, зачастую искусственно вызывая стресс, если «естественного» уровня стресса недостаточно.

Примеры

Многие из этих органов контролируются гормонами гипоталамо-гипофизарной системы.