что такое гомеостатическая функция крови

Кровь – внутренняя среда организма

Кровь – внутренняя среда организма, образованная жидкой соединительной тканью.

Состоит из плазмы и клеток (лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов). Циркулирует по системе сосудов под действием силы ритмически сокращающегося сердца и не сообщается непосредственно с другими тканями тела. В среднем, массовая доля крови к общей массе тела человека составляет 6,5-7 %.

Плазма крови – жидкая часть крови, которая содержит воду и взвешенные в ней вещества (белки и другие соединения). Основными белками плазмы являются альбумины, глобулины и фибриноген. Около 85 % плазмы составляет вода. Неорганические вещества составляют около 2-3 %; это катионы (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) и анионы (HCO3-, Cl-, PO43-, SO42-). Органические вещества (около 9 %) в составе крови подразделяются на азотсодержащие (белки, аминокислоты, мочевина, креатинин, аммиак, продукты обмена пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов) и безазотистые (глюкоза, жирные кислоты, пируват, лактат, фосфолипиды, триацилглицеролы, холестерин). Также в плазме крови содержатся газы (кислород, углекислый газ) и биологически активные вещества (гормоны, витамины, ферменты, медиаторы).

Эритроциты (красные кровяные тельца) – самые многочисленные из форменных элементов. Зрелые эритроциты не содержат ядра и имеют форму двояковогнутых дисков. Циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезёнке. В эритроцитах содержится железосодержащий белок – гемоглобин. Он обеспечивает главную функцию эритроцитов – транспорт газов, в первую очередь – кислорода. Именно гемоглобин придаёт крови красную окраску. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин, который имеет светло-красный цвет. В тканях оксигемоглобин высвобождает кислород, снова образуя гемоглобин, и кровь темнеет. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие углекислый газ.

Тромбоциты (кровяные пластинки) представляют собой ограниченные клеточной мембраной фрагменты цитоплазмы гигантских клеток костного мозга (мегакариоцитов). Совместно с белками плазмы крови (например, фибриногеном) они обеспечивают свёртывание крови, вытекающей из повреждённого сосуда, приводя к остановке кровотечения и тем самым защищая организм от кровопотери.

Лейкоциты (белые клетки крови) являются частью иммунной системы организма. Они способны к выходу за пределы кровяного русла в ткани. Главная функция лейкоцитов — защита от чужеродных тел и соединений. Они участвуют в иммунных реакциях, выделяя при этом Т-клетки, распознающие вирусы и всевозможные вредные вещества; В-клетки, вырабатывающие антитела, макрофаги, которые уничтожают эти вещества. В норме лейкоцитов в крови намного меньше, чем других форменных элементов.

Кровь относится к быстро обновляющимся тканям. Физиологическая регенерация форменных элементов крови осуществляется за счёт разрушения старых клеток и образования новых органами кроветворения. Главным из них у человека и других млекопитающих является костный мозг. У человека красный, или кроветворный, костный мозг расположен в основном в тазовых костях и в длинных трубчатых костях.

Функции крови в организме

Кровь непрерывно циркулирует в замкнутой системе кровеносных сосудов и выполняет в организме различные функции, такие как:

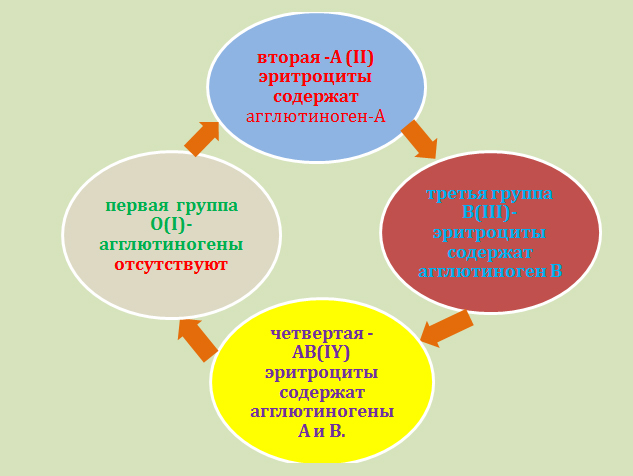

По общности некоторых антигенных свойств эритроцитов все люди подразделяются по принадлежности к определённой группе крови. У каждого человека группа крови индивидуальная. Принадлежность к определённой группе крови является врождённой и не изменяется на протяжении всей жизни. Наибольшее значение имеет разделение крови на четыре группы по системе «AB0» и на две группы по системе «резус фактор».

Соблюдение совместимости крови именно по этим группам имеет особое значение для безопасного переливания крови. Существуют и другие, менее значимые группы крови. Можно определить вероятность появления у ребёнка той или иной группы крови, зная группу крови его родителей.

Научная электронная библиотека

Шевченко Б П, Гончаров А Г, Сеитов М С,

2.5. Гомеостаз

Гомеостаз (гр. homeo – подобный, stasis – состояние) – обозначает постоянство состава внутренней среды и некоторых функций организма (кровообращения, обмена веществ, терморегуляции и т.д.). Таким образом, термин «гомеостаз» – это не просто химическое постоянство среды или физиологических свойств организма, а особая устойчивость организма в пределах «нормы». Выход колебаний среды за пределы «нормы» ведет к патологии.

Гомеостаз по существу представляет собой эволюционное наследство адаптивных свойств организма к обычным условиям внешней среды, но эти условия могут кратковременно или долговременно выходить за пределы нормы обычных условий внешней среды. Тогда явления адаптации не только восстанавливают обычные свойства внутренней среды организма, но и кратковременно изменяют активность органов, систем (учащается пульс, дыхание, повышается температура и т.д.). В итоге организм адаптируется к внешней и внутренней средам.

В ветеринарной практике под адаптацией обычно понимают приспособление организма к измененным условиям существования. Однако следует помнить, что адаптируется животное на основе механизмов гомеостаза.

В плодном периоде развития домашних коз механизмы гомеостаза почти отсутствуют, они появляются и развиваются только в постнатальном периоде и к старости ослабевают.

Непосредственно в формировании внутренней среды организма принимает участие сердечно-сосудистая система. Кровь, наряду с другими функциями, выполняет гомеостатическую функцию, доставляет к клеткам, тканям гормоны и химические вещества, таким образом, принимает участие в формировании гомеостаза (А.В. Вальдман, 1981). От химического состава внутренней среды зависит реактивность, возбудимость как отдельных органов, систем, так всего организма.

И так гомеостаз – это большая проблема для патологов, так как означает не только сохранение постоянства внутренней среды, но и ее восстановление, и приспособление к внешней среде. Сама, в сущности, болезнь представляет проблему гомеостаза, нарушение его механизмов и пути восстановления. Однако решение многих проблем гомеостаза, особенно, организма коз, еще впереди.

Что такое гомеостатическая функция крови

Кислотно-основное состояние (КОС) организма является одним из важнейших и наиболее строго стабилизируемых параметров гомеостаза. От соотношения водородных и гидроксильных ионов во внутренней среде организма зависят активность ферментов, гормонов, интенсивность и направленность окислительно-восстановительных реакций, процессы обмена белков, углеводов и жиров, функции различных органов и систем, постоянство водного и электролитного обмена, проницаемость и возбудимость биологических мембран и т.д. Активность реакции среды влияет на способность гемоглобина связывать кислород и отдавать его тканям.

Активную реакцию среды принято оценивать по содержанию в жидкостях ионов водорода.

Величина рН является одним из самых «жестких» параметров крови и колеблется у человека в норме в очень узких пределах – рН артериальной крови составляет 7,35–7,45; венозной – 7,32–7,42. Более значительные изменения рН крови связаны с патологическими нарушениями обмена. В других биологических жидкостях и в клетках рН может отличаться от рН крови.

Сдвиги рН крови за указанные границы приводят к существенным сдвигам окислительно-восстановительных процессов, изменению активности ферментов, прницаемости биологических мембран, обусловливают нарушения со стороны функции сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем; сдвиг на 0,3 может вызвать коматозные состояния, а на 0,4 – зачастую несовместим с жизнью.

Кислотно-основное состояние поддерживается мощными гомеостатическими механизмами. В их основе лежат особенности физико-химических свойств буферных систем крови и физиологические процессы, в которых принимают участие системы внешнего дыхания, почки, печень, желудочно-кишечный тракт и др.

Химические буферные системы образуют первую линию защиты против изменений рН жидкости организма, действуют для быстрого их предотвращения.

Буферной системой называют смеси, которые обладают способностью препятствовать изменению рН среды при внесении в нее кислот или оснований. Буферные системы не удаляют H+ из организма, а «связывают» его своим щелочным компонентом до окончательного восстановления КОС. Буферными свойствами обладают смеси, которые состоят из слабой кислоты и ее соли, содержащей сильное основание, или из слабого основания и соли сильной кислоты.

Наиболее емкими буферными системами крови являются бикарбонатный, фосфатный, белковый и гемоглобиновый. Первые три системы особенно важную роль играют в плазме крови, а гемоглобиновый буфер, самый мощный, действует в эритроцитах.

Бикарбонатный буфер является наиболее важной внеклеточной буферной системой и состоит из слабой угольной кислоты Н2СО3 и соли ее аниона – сильного основания

В нормальных условиях (при рН крови около 7,4) в плазме бикарбоната в 20 раз больше, чем углекислоты.

Емкость бикарбонатной системы составляет 53 % всей буферной емкости крови. При этом на бикарбонат плазмы приходится 35 % и на бикарбонат эритроцитов 18 % буферной емкости.

При образовании в плазме избытка кислореагирующих продуктов ионы водорода соединяются с анионами бикарбоната (

Бикарбонатный буфер способен нейтрализовать и избыток оснований. В этом случае ионы ОНˉ будут связаны углекислотой и вместо самого сильного основания ОНˉ образуется менее сильное

До тех пор, пока количество угольной кислоты и бикарбоната натрия изменяется пропорционально и соотношение между ними сохраняется 1:20, рН крови остается в пределах нормы.

Фосфатный буфер представлен солями одно- и двузамещенных фосфатов. Фосфатная буферная система обеспечивает 5 % буферной емкости крови, является основной буферной системой клеток.

Однозамещенная соль обладает кислыми свойствами, так как при диссоциации дает ион

При нормальном рН в плазме соотношение фосфатных солей NаН2РО4: Nа2НРО4 = 1:4. Этот буфер имеет значение в почечной регуляции КОС, а также в регуляции реакции некоторых тканей. В крови же его действие главным образом сводится к поддержанию постоянства и воспроизводства бикарбонатного буфера.

Белковая буферная система является довольно мощным буфером, который способен проявлять свои свойства за счёт амфотерности белков. Белковая буферная система обеспечивает 7 % буферной емкости крови. Белки плазмы крови содержат достаточное количество кислых и основных радикалов, поэтому эта буферная система действует в зависимости от среды, в которой происходит диссоциация белков.

Гемоглобиновый буфер является самой емкой буферной системой. На ее долю приходится до 75 % всей буферной емкости крови. Свойства буферной системы гемоглобину придает главным образом его способность постоянно находиться в виде двух форм – восстановленного (редуцированного) гемоглобина ННb и окисленного (оксигемоглобина) НbО2.

Гемоглобиновый буфер, в отличие от бикарбонатного, в состоянии нейтрализовать как нелетучие, так и летучие кислоты. Окисленный гемоглобин ведёт себя как кислота, увеличивая концентрацию ионов водорода, а восстановленный (дезоксигенированный) – как основание, нейтрализуя H+.

Гемоглобин является классическим примером белкового буфера и эффективность его достаточно высока. Гемоглобин в шесть раз более эффективен как буфер, чем плазменные протеины.

Переход окисленной формы гемоглобина в восстановленную форму предупреждает сдвиг рН в кислую сторону во время контакта крови с тканями, а образование оксигемоглобина в легочных капиллярах предотвращает сдвиг рН в щелочную сторону за счет выхода из эритроцитов СО2 и иона хлора и образования в них бикарбоната.

Система аммиак/ион аммония (NH3/NH4+) – действует преимущественно в моче.

Помимо буферных систем в поддержании постоянства рН активное участие принимают физиологические системы, среди которых основными являются легкие, почки, печень, желудочно-кишечный тракт.

Система дыхания играет значительную роль в поддержании кислотно-щелочного баланса организма, однако для нивелирования сдвига рН крови им требуется 1–3 минуты. Роль легких сводится к поддержанию нормальной концентрации углекислоты, и основным показателем функционального состояния легких является парциальное напряжение углекислого газа в крови. Легочные механизмы обеспечивают временную компенсацию, так как при этом происходит смещение кривой диссоциации оксигемоглобина влево и уменьшается кислородная емкость артериальной крови.

При устойчивом состоянии газообмена легкие выводят углекислого газа около 850 г в сутки. Если напряжение углекислого газа в крови повышается сверх нормы на 10 мм рт. ст., вентиляция увеличивается в 4 раза.

Роль почек в регуляции активной реакции крови не менее важна, чем деятельность дыхательной системы. Почечный механизм компенсации более медленный, чем респираторный. Полноценная почечная компенсация развивается только через несколько дней после изменения pH.

Экскреция кислот при обычной смешанной пище у здорового человека превышает выделение оснований, поэтому моча имеет кислую реакцию (рН 5,3–6,5) и концентрация в ней ионов водорода примерно в 800 раз выше, чем в крови. Почки вырабатывают и выделяют с мочой количество ионов водорода, эквивалентное их количеству, непрерывно поступающему в плазму из клеток организма, совершая при этом замену ионов водорода, секретируемых эпителием канальцев, на ионы натрия первичной мочи. Этот механизм осуществляется с помощью нескольких химических процессов.

Первым из них является процесс реабсорбции натрия при превращении двузамещенных фосфатов в однозамещенные. При истощении фосфатного буфера (при рН мочи ниже 4,5) реабсорбция натрия и бикарбоната осуществляется за счет аммониогенеза.

Второй процесс, который обеспечивает задержку натрия в организме и выведение излишка ионов водорода, – это превращение в просвете канальцев бикарбонатов в угольную кислоту.

Третьим процессом, который способствует сохранению натрия в организме, является синтез в дистальных почечных канальцах аммиака (аммониогенез) и использование его для нейтрализации и выведения кислых эквивалентов с мочой.

Образовавшийся свободный аммиак легко проникает в просвет канальцев, где, соединяясь с ионом водорода, превращается в плохо диффундирующий аммонийный катион

В общем итоге концентрация водородных ионов в моче может превышать концентрацию водородных ионов в крови в несколько сотен раз.

Это свидетельствует об огромной способности почек выводить из организма ионы водорода.

Почечные механизмы регуляции КОС не могут скорректировать рН в течение нескольких минут, как респираторный механизм, но они функционируют в течение нескольких дней, пока рН не вернется к нормальному уровню.

Регуляция КОС с участием печени. Печень окисляет до конечных продуктов недоокисленные вещества крови, оттекающей от кишечника; синтезирует мочевину из азотистых шлаков, в частности из аммиака и из хлорида аммония, поступающих из желудочно-кишечного тракта в кровь портальной вены; печени присуща выделительная функция и поэтому при накоплении в организме избыточного количества кислых или щелочных продуктов метаболизма они могут выделяться с желчью в желудочно-кишечный тракт. При избытке кислот в печени усиливается их нейтрализация и одновременно тормозится образование мочевины. Неиспользованный аммиак нейтрализует кислоты и увеличивает выведение аммонийных солей с мочой. При возрастании количества щелочных валентностей мочекинообразование возрастает, а аммониогенез снижается, что сопровождается уменьшением выведения с мочой аммонийных солей.

Концентрация водородных ионов в крови зависит также от деятельности желудка и кишечника. Клетки слизистой желудка секретируют соляную кислоту в очень высокой концентрации. При этом из крови ионы хлора выделяются в полость желудка в соединении с ионами водорода, образующимися в эпителии желудка с участием карбоангидразы. Взамен хлоридов в плазму в процессе желудочной секреции поступает бикарбонат.

Поджелудочная железа активно участвует в регуляции рН крови, так как она генерирует большое количество бикарбоната. Образование бикарбоната тормозится при избытке кислот и усиливается при их недостатке.

Кожа может в условиях избытка нелетучих кислот и оснований выделять последние с потом. Это имеет особое значение при нарушении функции почек.

Костная ткань. Это наиболее медленно реагирующая система. Механизм ее участия в регуляции рН крови состоит в возможности обмениваться с плазмой крови ионами Са2+ и Na+ в обмен на протоны Н+. Происходит растворение гидроксиапатитных кальциевых солей костного матрикса, освобождение ионов Са2+ и связывание ионов НРО42– с Н+ с образованием дигидрофосфата, который уходит с мочой. Параллельно при снижении рН (закисление) происходит поступление ионов H+ внутрь остеоцитов, а ионов калия – наружу.

Оценка кислотно-основного состояния организма

При изучении кислотно-щелочного баланса наибольшее значение имеет исследование крови. Показатели в капиллярной крови близки к показателям артериальной. В настоящее время показатели КОС определяют эквилибрационным микрометодом Аструпа. Данная методика позволяет, помимо истинного рН крови, получить показатель напряжения СО2 в плазме (рСО2), истинный бикарбонат крови (АВ), стандартный бикарбонат (SB), сумму всех оснований крови (ВВ) и показатель дефицита или избытка оснований (ВЕ).

Физиология крови

Кровь, лимфа, тканевая, спинномозговая, плевральная, суставная и другие жидкости образуют внутреннюю среду организма.

Представление о системе крови (Г.Ф. Ланг) включает в себя периферическую кровь, циркулирующую по сосудам, органы кроветворения, органы кроверазрушения, а также регулирующий нейрогуморальный аппарат.

Функции крови: транспортная, дыхательная, трофическая, экскреторная, терморегуляторная, защитная, гуморальная (регуляторная), гомеостатическая.

Кровь состоит из плазмы и форменных элементов: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

Плазма крови состоит из воды, органических и неорганических веществ. К органическим веществам относятся белки (альбумины, глобулины и фибриноген), выполняющие в организме разнообразные функции: поддержание коллоидно-осмотического гомеостаза; обеспечение агрегатного состояния крови; поддержание кислотно-основного состояния, иммунного гомеостаза, транспортную, питательную функции, участие в свертывании крови. Важным клиническим показателем является количество небелкового азота в плазме (остаточного азота), которое возрастает при нарушении функции почек. К безазотистым органическим веществам относятся глюкоза, нейтральные жиры, липиды, ферменты и т.д. Ионы обеспечивают нормальную функцию всех клеток организма, в том числе клеток возбудимых тканей, обуславливают осмотическое давление, регулируют рН.

Физико-химические свойства крови: плотность, вязкость, осмотическое и онкотическое давления, рН крови.

Осмотическое давление – сила, с которой растворитель (вода) переходит через полунепроницаемую мембрану из менее в более концентрированный раствор. Зависит в основном от неорганических соединений, главным образом NaCl. Раствор, имеющий одинаковое с кровью осмотическое давление называется изотоническим, или физиологическим – это 0,85- 0,9% раствор NaCl. Растворы, имеющие большее осмотическое давление, чем кровь, называются гипертоническими, а меньшее – гипотоническими.

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) – важный клинический показатель, повышается при воспалительных, инфекционных и онкологических заболевания, п ри анемиях, беременности. Зависит от эритроцитов и в большей степени от свойств плазмы. СОЭ высокочувствительный тест, но неспецифический, так как не определяет природы процесса.

Функции эритроцитов: дыхательная, регуляция рН, питательная, защитная, регуляция водно-электролитного баланса, участие в процессе свертывания крови, несут в себе групповые признаки крови. Физиологические соединения гемоглобина: оксигемоглобин (с кислородом) и карбгемоглобин (с углекислым газом). Гемоглобин, отдавший кислород, называется восстановленным, или дезоксигемоглобином. Патологические соединения гемоглобина: карбоксигемоглобин (с угарным газом), метгемоглобин (прочное с кислородом при отравлении сильными окислителями).

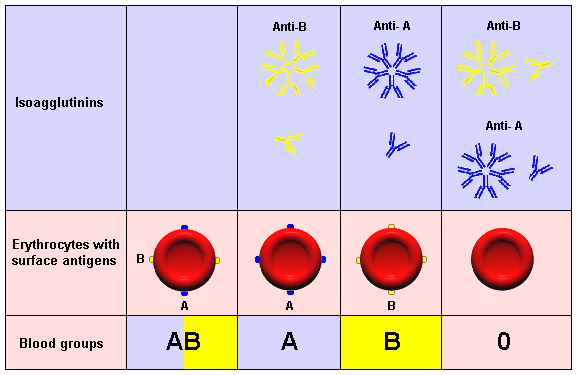

Группы крови. Система АВО: I группа (0)- на мембране эритроцитов нет агглютиногенов, в плазме содержатся агглютинины альфа и бета (анти-А и анти-В-антитела); II группа (А)-на эритроцитах агглютиноген А, в плазме агглютинин бета(анти-В); III группа (В)-на эритроцитах агглютиноген В, в плазме агглютинин альфа (анти-А); IV группа (АВ)- на эритроцитах агглютиногены А и В, в плазме нет агглютининов. Если в крови человека встречаются одноименные агглютиноген с агглютинином (при переливании несовместимой крови) происходит агглютинация с последующим гемолизом.

Резус-фактор. Кровь, содержащая резус-фактор называется резус-положительной; кровь, в которой резус фактор отсутствует, называется резус-отрицательной. Система резус включает много антигенов (Д, С, Е, д, с, е), главным из которых является Д. Система резус в норме не имеет соответствующих агглютининов в плазме. Они появляются, если резус-отрицательному реципиенту перелить резус-положительную кровь. Резус-конфликт также может возникнуть при беременности, если кровь матери резус-отрицательная, а кровь плода резус-положительная. Резус конфликт возникает при повторном переливании крови или при повторной беременности.

Занятие 1. Функции и состав крови. Форменные элементы крови.

Задача 1. Подсчет лейкоцитов (Пр. стр. 64-65).

Занятие 2. Функции гемоглобина и эритроцитов в крови.

Задача 1. Подсчет эритроцитов (Пр. стр. 61-63).

Задача 2. Определение содержания гемоглобина в крови по методу Сали

Задача 3. Вычисление цветового показателя крови (Пр. стр. 71-72).

Занятие 3. Группы крови. Резус фактор.

Задача 1. Определение групп крови (Пр. стр. 79-81).

Задача 2. Определение Rh-фактора (Пр. стр. 81-82).

Задача 3. Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) по

Панченкову (Пр. стр. 75-77).

Занятие 4. Свертывание крови.

Задача 1. Определение времени свертывания крови (Пр. стр. 82-83).

Задача 2. Определение времени кровотечения (Пр. стр. 83).

Задача 3. Фибринолиз. (Демонстрация).

Занятие 5. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Константы

Задача 1. Изучение буферных свойств сыворотки крови по

Фриденталю (Пр. стр. 77-79).

Задача 2. Изучение различных видов гемолиза (Пр. стр. 74).

Задача 3. Изучение осмотической резистентности эритроцитов

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.