что такое голодающие поволжья

Поволжский голод. Каннибализм и шокирующие кадры 1921-1922 годов (18+)

Голод в Поволжье 1921-1922 годов, согласно данным официальной статистики, охватил 35 губерний (Поволжье, Южную Украину, Крым, Башкирию, Казахстан, частично Приуралье и Западную Сибирь) с общим населением в 90 миллионов человек, из которых голодало не менее 40 миллионов.

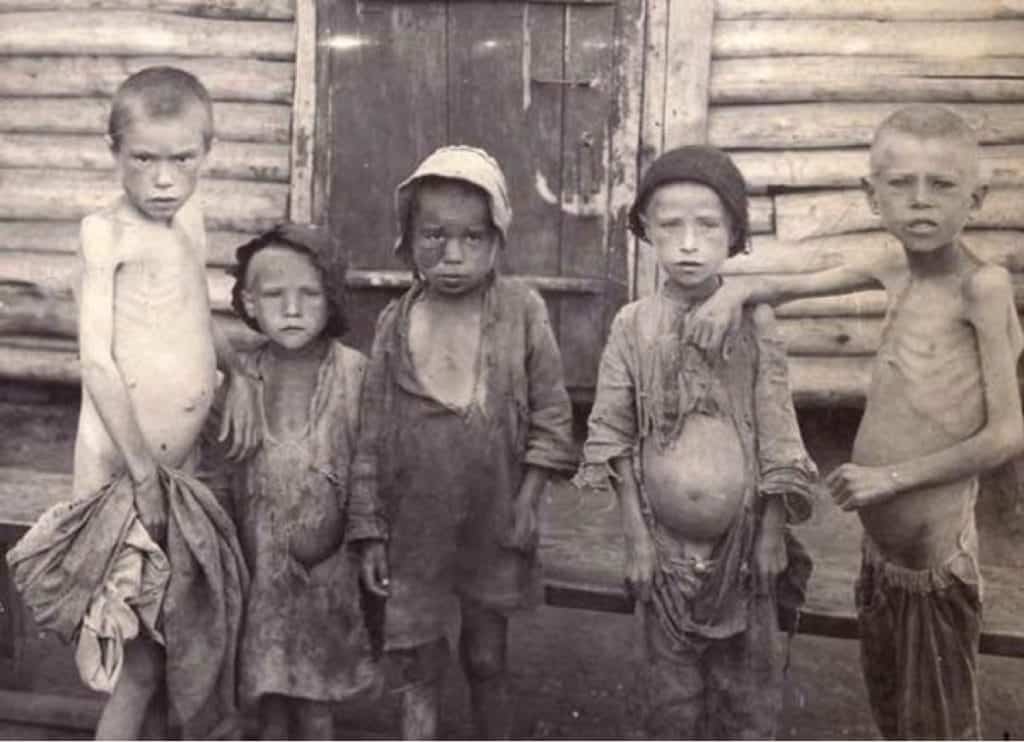

Голод в той или иной степени охватил практически все регионы и города Европейской части Советских Республик. Потери в период голода трудно определить, поскольку никто не занимался точным подсчётом жертв. Самые большие потери наблюдались в Самарской и Челябинской губерниях, в автономной области немцев Поволжья и Башкирской автономной республике, общее число населения которых сократилось на 20,6 %. В социальном плане больше всех страдала деревенская беднота, особенно те, у кого не было молочного скота, спасшего от смерти многие семьи. В возрастном плане больнее всего голод ударил по детям, лишив значительную часть тех, кому удалось уцелеть, родителей и крова. В 1922 г. более полутора миллионов крестьянских детей, предоставленных самим себе, бродяжничали, прося подаяние и воруя, смертность в приютах для беспризорных достигала 50 %. Советское центральное статистическое управление определило дефицит населения за период с 1920 по 1922 гг. равным 5,1 млн. человек. Голод в России 1921 г., если не считать военных потерь, был крупнейшей для того времени катастрофой в европейской истории после средневековья.

В ЭПИЦЕНТРЕ ТРАГЕДИИ

Голод в Поволжье — страшная страница истории Самарского края

12 октября 2013, 14:22

Автор: Андрей Артёмов

Когда знакомишься с историей голода в Поволжье, кажется, что не узнаёшь реальность, а смотришь голливудский треш-хоррор. Здесь фигурируют будущий нацистский преступник, каннибалы, великий полярник и грабители церквей… Но, увы, это не фантазия, а реальные трагические события, которые случились на берегах Волги менее столетия назад. И первопричиной их послужили погодные аномалии.

«Вести с полей» были в почете во времена Советского Союза. Многие тонны зерна находили свое место на газетных полосах и в кадрах новостных программ. Даже сейчас, на региональных телеканалах можно увидеть посвященные этой теме сюжеты. Однако для большинства городских жителей озимые и яровые ¬ это не более чем малопонятные сельскохозяйственные темы. С телевизионного экрана землепашцы могут жаловаться на обильные осадки, сильную засуху и прочие сюрпризы природы. Но мы остаемся глухи к их стонам. Наличие хлеба, как и других продуктов, считается вечной, не подлежащей сомнения данностью. А аграрные катаклизмы могут лишь на пару рублей поднять его цену.

А ведь менее века назад наша губерния была в эпицентре гуманитарной катастрофы, а хлеб стал цениться на вес золота. Но, обо всем по порядку.

Причины голода

Первой предпосылкой к будущей катастрофе послужил неурожайный 1920 год. В Поволжье было собрано всего 20 млн. пудов зерна. В то время как в 1913 его количество достигало 146,4 млн. пудов. Весна 1921 года принесла небывалую засуху. В Самарской губернии уже в течении мая погибли озимые хлеба, а яровые стали засыхать. Отсутствие дождей и появление саранчи- «кобылки», поедавшей остатки уцелевшего урожая, послужили причиной гибели в к началу июля практически 100% посевов. Как итог, голодали более 85% населения Самарской губернии.

Практически все запасы продовольствия которые оставались у крестьян были изъяты в предыдущем году в ходе так называемой «продразверстки». В двух словах, этот термин означает отъем продуктов питания. Преимущественно, у крестьянства. Причем у «кулаков» он осуществлялся на «безвозмездной» основе (путем реквизиции). Другим же за это платили деньги по установленным государственным тарифам. Заведовали процессом так называемые «продотряды».

Многим из них перспектива принудительной продажи или изъятия продовольствия совсем не нравилась. Крестьяне стали принимать превентивные «меры». Все излишки и запасы хлеба подлежали «утилизации» — его ели, подмешивали в корм животным, сбывали спекулянтам, просто прятали или варили на его основе самогон.Первоначально «продразвёрстка» распространялась на хлеб и зернофураж. В заготовительную кампанию 1919—1920 гг. к ним были добавлены картофель и мясо, а к концу 1920 г. — почти все сельхозпродукты. После продразверстки 1920 года крестьяне уже осенью этого года были вынуждены есть семенное зерно.

География регионов охваченных голодом была очень широка. Юг современной Украины, Поволжье (от Каспийского Моря до Удмуртии), Южный Урал, часть Казахстана.

Действия властей

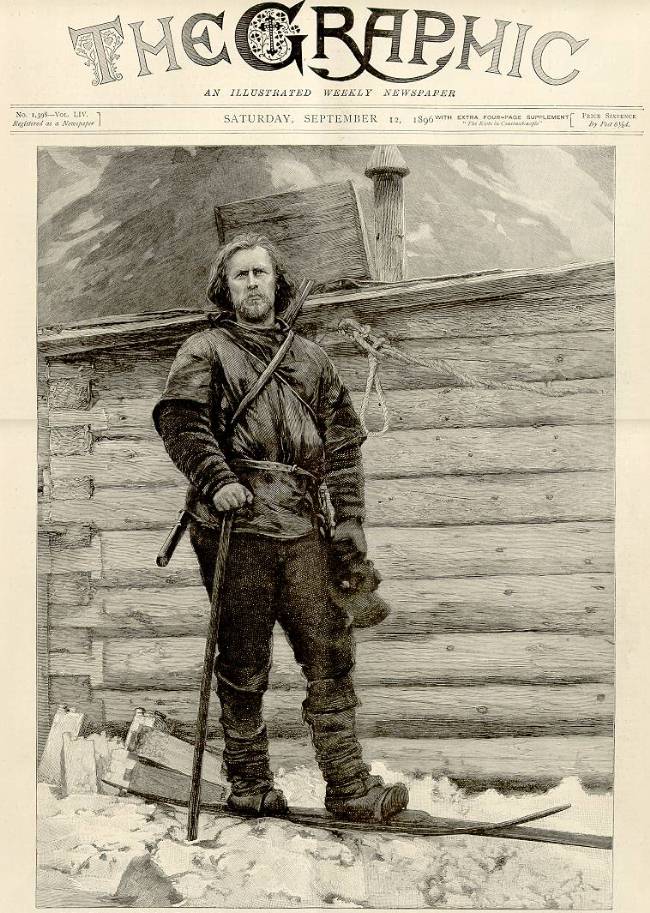

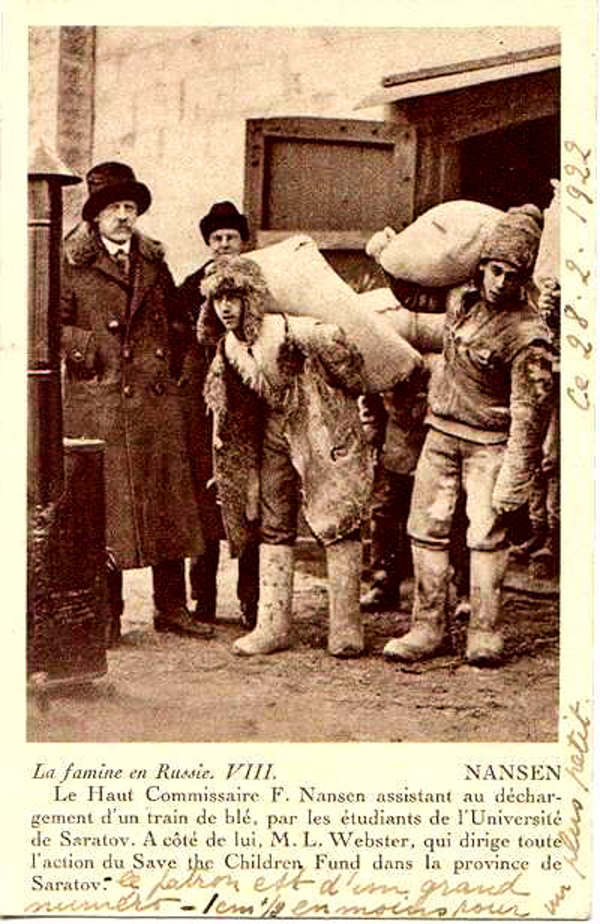

Ситуация складывалась патовая. Резервов продовольствия у советского правительства не было. В связи с этим в июле 1921 года было принято решение обратиться за помощью к капиталистическим странам. «Проклятые» буржуи не торопились помогать молодой республике и первая, небольшая гуманитарная помощь поступила только в начале осени. Тем не менее, в конце 1921-начале 1922 года ее количество увеличилось. Во многом благодаря активной кампании, которую организовал Фритьоф Нансен, знаменитый полярный исследователь и ученый.

Вот выдержка из его выступления 30 сентября 1921 года на ассамблее Лиги Наций:

Мы должны опередить русскую зиму, которая медленно, но верно надвигается с севера. Скоро русские воды покроются льдом. Постарайтесь по-настоящему понять, что будет, когда русская зима настанет всерьез, и попытайтесь представить себе, что значит не иметь пищи в эти лютые холода. Население целого края бродит по опустошенной стране в поисках еды. Мужчины, женщины, дети тысячами гибнут в снегах России. Попытайтесь представить себе, что это значит! Если вы когда-нибудь испытали, что такое борьба с голодом, борьба с жуткой зимней стихией, тогда вы поймете, какими это грозит последствиями. Я уверен, что вы не сможете сидеть спокойно и хладнокровно отвечать, что вам де очень жаль, но что вы, к великому своему сожалению, ничем не можете помочь.

Во имя человечности, во имя всего святого и благородного взываю я к вам: ведь у вас дома жены и дети, так подумайте, каково видеть воочию гибель миллионов женщин и детей.

Пока западные политики раздумывали какие выдвинуть условия Советам взамен на гуманитарную помощь, за дело взялись общественные и религиозные организации Европы и Америки. Их материальная помощь в борьбе с голодом была весьма велика.

Особенно крупных масштабов достигла деятельность АРА (Американской администрации помощи), возглавляемой тогдашним министром торговли США Гербертом Гувером (к слову, ярым антикоммунистом). На 9 февраля 1922 года ее вклад в борьбу с голодом составил составил сумму в 42 миллиона долларов. Против 12,5 потраченных советским правительством.

Большевики тоже не бездействовали. В июне 1921 года декретом ВЦИК Советов была организована Центральная комиссия помощи голодающим (ЦК Помгол). Она была наделена чрезвычайными полномочиями в области снабжения и распределения продовольствия. Подобные комиссии создавались и на местах. Производилась активная закупка хлеба зарубежом. Особое внимание было уделено организации помощи крестьянам в озимом севе 1921 года и яровом 1922 года. Для этих целей было закуплено около 55 млн. пудов семян.

Последствия голода

От голода и его последствий погибло около 5 миллионов человек. В Самарской области в 4 раза увеличилась смертность. Она достигла 13%. От голода более всего пострадали дети. Были нередки случаи когда родители избавлялись от лишних ртов. Не единичны были даже случаи каннибализма. Те же дети которые выживали, как правило, становились сиротами, пополняя многотысячную армию беспризорников.

Голодные годы, к сожалению, повторятся совсем скоро в 1932—1933 гг. Однако для Самарской области он будет более «щадящим». На сей раз больше всего пострадает Украина и юг России.

Воспоминания очевидцев и след в художественной литературе

Голод 1921-1922 годов описывается в повести нашего земляка А.С.Неверова — «Ташкент- город хлебный». Простыми, доходчивыми словами он рассказывает о свалившемся на народ несчастьи:

Дед умер, бабка умерла, потом — отец. Остался Мишка только с матерью да с двоими братишками. Младшему — четыре года, среднему — восемь. Самому Мишке — двенадцать… Мать с голодухи прихварывает. Нынче плачет, завтра плачет, а голод нисколько не жалеет. То мужика на кладбище несут, то сразу двоих. Умер дядя Михайла, умерла тетка Марина. В каждом дому к покойнику готовятся. Были лошади с коровами, и их поели, начали собак с кошками ловить.

Не правда ли, похож этот отрывок повести на дневник Тани Савичевой? Критика отнеслась к этому произведению весьма прохладно, однако в печать она была допущена. Но в середине 1930-х годов она попала в «запретительный» список. Опала с произведения Неверова была снята во времена хрущевской оттепели. В 1968 году по его мотивам был снят одноименный фильм, над сценарием которого работали Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский.

Но суровая реальность тех лет, была куда более мрачной, нежели может ее передать литературное произведение.

Вот, что писала 27 января 1922 года газета «Правда» :

В богатых степных уездах Самарской губернии, изобиловавших хлебом и мясом, творятся кошмары, наблюдается небывалое явление повального людоедства. Доведенные голодом до отчаяния и безумства, съевши все, что доступно глазу и зубу, люди решаются есть человеческий труп и тайком пожирают собственных умерших детей. В селе Любимовке один из граждан вырыл из могилы мертвеца-девочку лет 14, перерубил труп на несколько частей, сложил части тела в чугуны… Когда это «преступление» обнаружилось, то оказалось, что голова девочки «разрублена надвое и опалена». Сварить же труп людоеду, очевидно, не удалось

Вот как описывает ситуацию губернский инструктор Александр Зворыкин в своем докладе от 15 февраля 1922 года:

Населением Ставропольского уезда съедено все, что только можно есть: кора деревьев, солома с крыш, тряпье, какое скапливалось годами, все суррогаты до катуна включительно. Собирают лошадиный кал и в свежем виде перерабатывают его в пищу. Трупоедство развито невероятно. Съедаются не только умершие родственники, но и воруются трупы из амбаров, куда свозятся все покойники в ожидании групповых похорон. Хоронят в каждой деревне один раз в 10-14 дней, человек по 60-80. За последнее время смертность дошла до 10-12 человек в день. Регистрация смертей при этом не ведется…

Съесть человека у многих уже не считается большим преступлением – мол, это уже не человек, а только его тело, которое все равно сожрут в земле черви. Раньше, мол, не ели и падаль, потому что это считалось грехом, а теперь подъели все. Говорят об этом с каким-то тупым равнодушием и спокойствием, и порой кажется, что разговор идет о какой-нибудь дунайской селедке, которая и побольше, и помясистей, и ценой подешевле.

Сохранились фотографии, сделанные в районах, страдавших от голода.

Комментарии, как говорят в таких случаях, излишни.

Голод в Поволжье: взгляд спустя столетие

Массовый голод 1921–1922 годов известен как «голод в Поволжье», хотя на самом деле охватывал огромную территорию от Крыма до Сибири. Больше всего пострадали регионы так называемого рискового земледелия, в том числе Среднее Поволжье, а именно Самара и Саратов. В последних двух областях голод приобрёл наиболее ужасающие масштабы: голодающих было соответственно 89% и 70%, из-за чего за ним и закрепилось указанное обозначение. Несмотря на то, что буквально через 10 лет советская страна пережила ещё один, не менее разрушительный голод, именно события 1920‑х гг., наряду с ленинградской блокадой, стали в отечественной истории символом гуманитарной катастрофы.

Голод и особенности российского земледелия

Как свидетельствуют источники, за предшествовавшие поволжским событиям 900 лет на русских землях было зафиксировано около 40 случаев массового голода — его переживало каждое поколение. Чаще всего он был обусловлен неурожаями, связанными с плохими погодными условиями и неплодородностью почвы.

Впоследствии к этим факторам добавилась экономическая отсталость крестьянских хозяйств. Их развитие тормозил целый ряд обстоятельств: малоземелье и связанная с ним перенаселённость деревни, примитивная агротехника, невозможность получать информацию из-за неграмотности большей части крестьян.

Не менее значимую роль играли недостатки общинного землепользования. Прежде всего, речь идёт о чересполосице, когда крестьянский надел делился на несколько участков, порой лежавших далеко друг от друга. Севооборот при этом оставался общим, и владелец фактически не мог распоряжаться наделом, как хотел. В итоге крестьянин терял стимул улучшать качество земли и производить продукцию сверх личного потребления и семенного фонда. Как следствие, в неурожайные годы деревня всякий раз балансировала на грани голода.

Определённые подвижки начались в ходе столыпинской земельной реформы. По замыслу её организаторов, при ликвидации общины каждый её член получал строго очерченный надел и должен быть развивать его как единоличник. Благодаря усилиям реформаторов в России действительно возник тонкий слой подобных собственников, насыщавших рынок продукцией. Этот тактический успех вдохновил специалистов, исследовавших экономику деревни, и способствовал появлению представления о том, что достаточно «разгрузить» её от лишних рук, чтобы интенсифицировать хозяйственную деятельность и получить товарный хлеб.

Ошибочность данного подхода стала заметна уже в Первую мировую войну, когда выявилась прямая взаимосвязь между увеличением количества призывников и уменьшением объёма произведённой сельхозпродукции. В эти годы наметился и обратный отток в общину единоличников, видевших в ней институт социальной защиты в эпоху военных катаклизмов.

Следующим ударом по производящему хозяйству стала аграрная политика большевиков. Помимо прочего, она была нацелена против деревенских собственников. Нормы, по которым высчитывалось, кто зажиточный, а кто бедный, были произвольными и назначались властями. Если норма превышалась, «излишнюю» собственность изымали. Притом сам владелец продолжал по документам числиться зажиточным, становясь объектом насилия со стороны властей и собственных соседей.

Итогом стал упадок высокопроизводительных хозяйств. Вместе с тем, вся тяжесть начавшейся продразвёрстки легла на мелкие и средние хозяйства, которые были не способны производить товарную продукцию. Необходимость кормить армию и городской пролетариат приводила к тому, что у крестьян изымались практически всё, что было в наличии, включая и без того скудные резервы. Неурожайный для Поволжья и центральной России 1920 год сделал неизбежным продовольственный кризис, а вслед за ним — и массовый голод.

Почему начался голод

Попытки осмыслить события в Поволжье всякий раз наталкивались на сложную и неоднозначную картину голода. Кроме того, ему изначально сопутствовал сильный эмоциональный и политический фон. В советских научных публикациях главными виновниками голода объявлялись белогвардейцы и интервенты, а также «внутренняя контрреволюция». Именно они, как считалось, в своё время разорили те регионы, где он был особенно сильным. При этом авторы игнорировали факт, что Казань, Симбирск и Самара стали «красными» уже осенью 1918 года, а Саратов был им всю Гражданскую войну. В постсоветской историографии наметился перекос в другую сторону. Теперь во всём были виноваты большевики, которые с целью удержать власть устроили рукотворный голод.

Любопытно, что в целом сдержанные оценки присутствуют в советских материалах, выходивших непосредственно во время голода, хотя в них уже проступают упомянутые выше сюжеты. Описывая последствия войны, техническую отсталость деревни, отсутствие инфраструктуры и транспортную разруху, авторы отмечали, что деятельность «помещиков и капиталистов» лишь «усилила» эти явления. Другой вопрос, что в этом контексте полностью выпускались репрессивные практики власти. С началом новой экономической политики, объявленной весной 1921 года, печать очевидным образом стремилась затушевать плохие воспоминания о продразвёрстке, заменённой налогом. При этом, осознавая накопившуюся за прошедшие три года озлобленность крестьян, видный партиец Емельян Ярославский составил целую методичку, которая должна была помочь агитаторам уговорить деревенских пожертвовать продукты и вещи в пользу голодающих.

Несомненно, в основе голода лежал целый комплекс факторов. Условно они разделяются на «общие» и «частные». В первую группу можно отнести последствия Первой мировой и Гражданской войн, дисфункцию государства (в том числе снабжения и путей сообщения), неразвитость современных методов землепользования. Кроме того, сюда добавился климатический фактор. Так, в апреле 1921 года в европейской части России было жарче, чем в июне, осадков местами выпало в сто раз меньше нормы.

Ко второй группе можно отнести непродуманную аграрную политику властей — прежде всего, разгром высокопроизводительных хозяйств и репрессивные методы продразвёрстки. Ещё одним фактором стало окончание борьбы с организованным Белым движением и массовая демобилизация Красной армии. Вчерашние солдаты, многие из которых воевали уже шесть лет, не возвращались к своим хозяйствам, а наоборот, сбивались в банды.

Ход событий, масштаб бедствия и международная помощь

Масштаб бедствия был очевиден уже весной 1921 года. Впоследствии станет известно, что урожайность упала вдвое по сравнению с уровнем 1913 года. Голод охватил, по разным данным, от 27 до 40 млн человек при официальном населении страны в 130 млн. Начались нападения на продовольственные склады и железнодорожные составы. Крестьяне целыми семьями снимались с насиженных мест и отправлялись туда, где «земля родит». Так, через вокзалы Царицына ежедневно проходило до 2000 человек. В это время страна только переходила от военного коммунизма к нэпу, и власти по-прежнему стремились накормить голодающих за счёт дополнительных хлебных нарядов, спущенных в урожайные регионы. Это вызывало закономерное возмущение и конфликты на местах. К трудностям сбора продуктов добавлялись проблемы с логистикой. Рабочих и красноармейцев призывали отчислять часть пайка и жалования в пользу голодающих, однако, как признавали даже власти, те сами находились не в лучшем состоянии.

В руководстве страны обсуждались различные меры стабилизации ситуации, однако ни одну из них оказалось невозможно воплотить. Массовой эвакуации мешали расстроенные пути сообщения. Призыв новобранцев в армию не снимал продовольственной проблемы. На закупку нужного объёма продуктов за границей не хватало валюты. Созданный в июле 1921 года Комитет помощи голодающим не справлялся со своей главной задачей. По воспоминаниям сотрудников, серьёзной помехой была нехватка квалифицированных кадров, бесхозяйственность местных органов и равнодушие населения в губерниях, не охваченных голодом. В центр поступала крайне разноречивая информация. Как писал в том же июле 1921 года нарком иностранных дел Георгий Чичерин главе исполкома Моссовета Льву Каменеву, сообщения с мест колеблются «между крайне алармистскими картинами и утешительными указаниями на то, что вовсе не так плохо».

Между тем ситуация ухудшалась с каждым днём. В конце 1921 года пуд муки в Саратовской губернии стоил миллион рублей при среднемесячной зарплате рабочего в несколько тысяч. За ведро картофеля можно было купить дом, а за несколько пудов муки — целое хозяйство. Основной пищей стали суррогаты, причём «зелёный хлеб», приготовленный целиком из лебеды, могли позволить себе только зажиточные люди. Остальным приходилось довольствоваться более дешёвыми аналогами.

Их питательность, по оценке специалистов, колебалась от 2 до 5% и явно была недостаточной. Когда закончились суррогаты, в пищу пошли соломенные крыши домов, глина и навоз. Смертность увеличилась с 2,5 до 12–14%, больницы и детские приюты были переполнены. Некоторые деревни полностью вымирали, в других крестьяне совершали самоубийства, запираясь в «чёрных» банях. Периодически появлялись сообщения о каннибализме.

Поняв, что своими силами не справиться, советское правительство публично признала массовый голод. С ведома властей 13 июля 1921 года Максим Горький, пользуясь мировой известностью, выпустил обращение «Ко всем честным людям». В нём он призвал «всех честных людей Европы и Америки» к «немедленной помощи русскому народу». Буквально через десять дней на призыв Горького откликнулся Герберт Гувер, министр торговли США, возглавлявший неправительственную «Американскую администрацию помощи» (American Relief Administration). Договор между Москвой и ARA был подписан 20 августа 1921 года в Риге, а уже к 1 октября организация отправила в Поволжье около 500 вагонов продовольствия. Всего к маю 1922 года в регион поступило более 5200 вагонов (более 5 млн пудов) продуктов. Помимо этого, в Россию поступали медикаменты, одежда и обувь. Источниками поступления были запасы армии США и американского Красного Креста. Немалую долю составляли частные пожертвования. Так, на внесённые 10 долларов (около 200 современных) закупалось 22 кг муки, 11 кг риса, 4,5 кг жиров, столько же сахара, чай и сгущёнка. Этот паёк мог обеспечить среднюю семью на неделю. Посылки с едой получали российские преподаватели, врачи, артисты и другие представители интеллигенции.

Офисы ARA были укомплектованы американскими офицерами — ветеранами Первой мировой войны. Один из них вспоминал, что Франция 1918 года, по сравнению с их нынешней работой, была «просто летним курортом». Самих американцев было немного, около 300 человек, весь обслуживающий персонал набирали из местных. Помимо благотворительности, ARA налаживала связь и пути сообщения. В некоторых районах представители организации становились реальной властью. Это не могло не раздражать советские органы. В свою очередь, ГПУ подозревало ARA в шпионаже. Эти представления потом отразятся в советской литературе: из неё следовало, что Гувер, помогая Советам, шантажировал американское правительство и при этом вёл на советской территории диверсионную работу.

Вслед за ARA в Россию стала прибывать помощь от других зарубежных организаций, прежде всего, Международного комитета помощи России. Им руководил верховный комиссар Лиги Наций, знаменитый полярник Фритьоф Нансен (за свою гуманитарную работу он впоследствии получит Нобелевскую премию мира). В апреле 1922 года западные миссии кормили половину, а в июне — свыше 90% голодавших детей Поволжья. К июню того же года питанием были обеспечены две трети, а к сентябрю — почти все голодавшие взрослые. Нельзя сказать, что и советское правительство сидело сложа руки. Постепенно властям удалось мобилизовать внутренние ресурсы. Помощь также поступала по линии Международной рабочей помощи голодающим (Межрабпомгол). Благодаря предпринятым усилиям осенью 1922 года массовый голод пошёл на спад, хотя его проявления фиксировались в отдельных областях вплоть до 1924 года.

По официальной версии, в рамках борьбы с голодом в январе 1922 года было начато изъятие церковных ценностей.

Голод в культуре и массовом сознании

Ещё во время голода его образы стали проникать в искусство и повседневную жизнь. То и дело они возникали в литературе. Например, Сергей Есенин в «Стране негодяев» писал:

Там… За Самарой… Я слышал…

Люди едят друг друга…

Или у Алексея Кручёных в стихотворении «Голод» 1922 года:

Дети глотали с голодухи,

Да видят — в котле плавают человечьи руки,

А в углу ворочаются порванные кишонки. —

У‑оx. — завопили, да оравой в дверь

И ещё пуще ахнули:

Там маменька висела —

Шея посиневшая

Обмотана намыленной паклей!

Максимилиан Волошин в 1923 году тоже написал стихотворение«Голод»:

Глодали псы оторванные руки

И головы. На рынке торговали

Дешёвым студнем, тошной колбасой.

Баранина была в продаже — триста,

А человечина — по сорока.

Душа была давно дешевле мяса.

У Григория Белых и Леонида Пантелеева в «Республике ШКИД» (1927) дворник Мефтахудын приехал в Петроград из Самары, «бежал от голода». Повесть «Ташкент — город хлебный» (1923) Александра Неверова описывает путешествие мальчишек из голодных мест в плодородный Туркестан. Этот же сюжет возникает в романе «Два капитана» (1940) Вениамина Каверина. У Ильфа и Петрова в «Двенадцати стульях» (1928) сюжет с голодом обыгрывается в саркастическом ключе:

«Между тем помрачневший инспектор пожарной охраны спустился задом по чердачной лестнице и, снова очутившись в кухне, увидел пятерых граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею.

— Дети Поволжья?

Альхен замялся».

Наследие поволжских событий неожиданно преломилось в современном российском фольклоре. Так, в «страшных историях» периодически возникает топос «деревни людоедов», в которой оказываются главные герои. Он основан на реальных событиях, происходивших в Пугачёвском уезде Саратовской губернии на пике голода, зимой 1921/22 гг. Этот край сам по себе представлял идеальную локацию для хоррора. Местные сёла были разбросаны по бескрайней степи, вдали от крупных городов. Связи с ними не было, а дороги были наводнены бандитами. Именно здесь были выявлены факты группового людоедства, которые затем стали частью городских легенд.

Свой след голод оставил и на советской кухне: молочная лапша и какао, традиционные блюда в столовых детских учреждений, входили в стандартное меню питательных пунктов ARA.

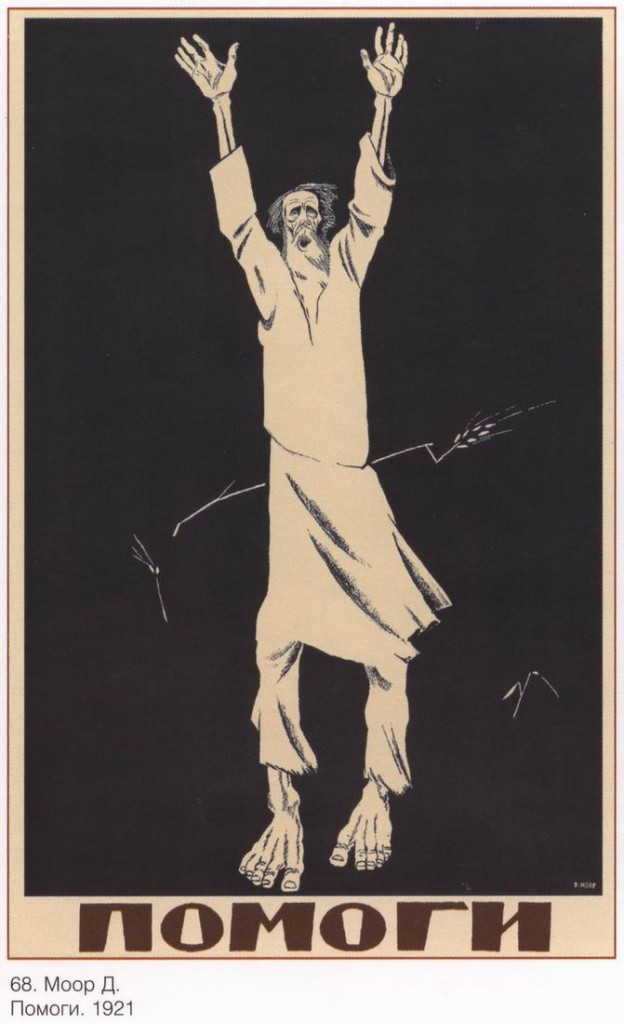

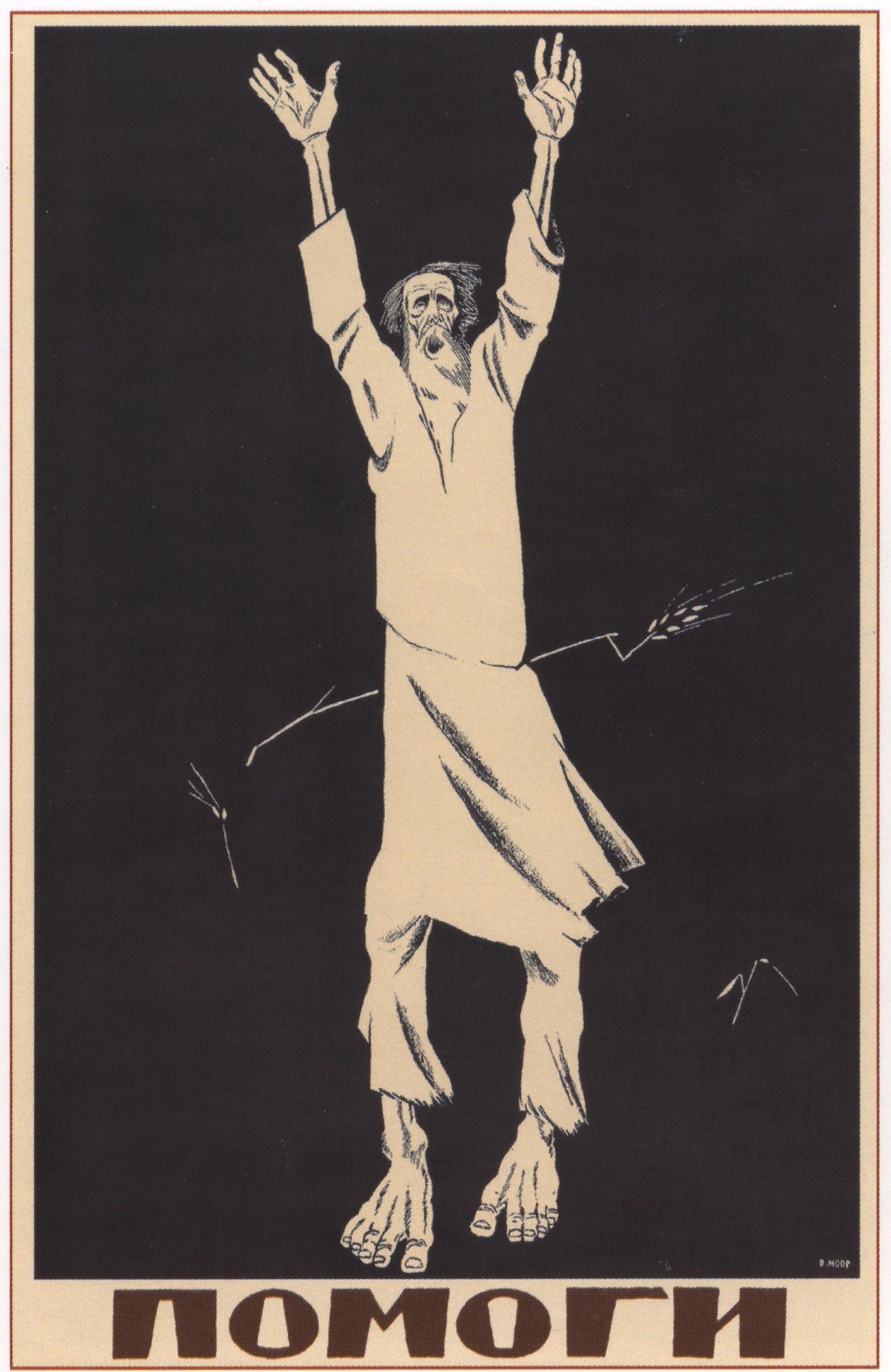

Постепенно на смену голоду приходило изобилие нэпа, и потрясения прошлых лет стали медленно забываться. Этому способствовала и политика властей. Так, музей истории голода в Самаре, открытый по горячим следам ещё в 1922 году, был закрыт уже через три года, в 1925 году. Такая же участь постигла аналогичный музей в Саратове. К слову, то же самое впоследствии произойдёт и с музеем блокады в Ленинграде. Советские граждане, сотрудничавшие с ARA, попали под репрессии. Книга Анастасии Цветаевой «Голодная эпопея» (1927) была отклонена издательством. Тема голода за редким исключением (как в случае с экранизацией книги Неверова в 1968 году) не поднималась в искусстве. Наиболее яркими образцами иконографии голода остались плакаты Дмитрия Моора и Ивана Симакова, созданные непосредственно под впечатлением от происходящего.

Не в последнюю очередь по этим причинам события 1921–1922 гг. сто лет спустя предстают в виде спорадических и не связанных между собой образов. Порой в информационном пространстве они сливаются с голодомором 1932–1933 гг. В частности, фотографии, сделанные в тот период, нередко относятся к следующему десятилетию. Тем не менее само клише «голод в Поволжье» по-прежнему возникает в массовом сознании, становясь символом зловещего и мрачного безвременья.