что такое глубоководный желоб

жёлоб глубоководный

Полезное

Смотреть что такое «жёлоб глубоководный» в других словарях:

Жёлоб глубоководный — Схема океанического жёлоба Жёлоб (океанический жёлоб) глубокая и длинная впадина на дне океана (5000 7000 м и более). Образуется путём продавливания океанической коры под другую океаническую или континентальную кору (схождение плит).… … Википедия

глубоководный жёлоб — см. жёлоб глубоководный. География. Современная иллюстрированная энциклопедия. М.: Росмэн. Под редакцией проф. А. П. Горкина. 2006 … Географическая энциклопедия

Филиппинский жёлоб — Филиппинский жёлоб глубоководный жёлоб, расположенный на востоке от Филиппинских островов. Его протяжённость 1320 км, от северной части острова Лусон до Моллукских островов. Самая глубокая точка 10540 м. Филиппинский… … Википедия

Марианский жёлоб — глубоководный жёлоб в западной части Тихого океана, к востоку и югу от Марианских островов. Длина 1340 км, глубина до 11022 м (максимальная глубина Мирового океана). * * * МАРИАНСКИЙ ЖЕЛОБ МАРИАНСКИЙ ЖЕЛОБ, глубоководный желоб в западной части… … Энциклопедический словарь

Перуанский жёлоб — глубоководный жёлоб в восточной части Тихого океана Вытянут вдоль материка Южная Америка примерно на 1340 км. Средняя ширина 61 км. Глубина до 6601 м. Юго восточная часть Перуанского жёлоба у берегов пустыни Атакама ранее называлась Атакамской… … Энциклопедический словарь

Южно-Сандвичев жёлоб — Координаты: 55°25′44″ ю. ш. 26°11′29″ з. д. / 55.428889° ю. ш. 26.191389° з. д. … Википедия

«Витязя» жёлоб — (Восточный Меланезийский жёлоб), глубоководный жёлоб в Тихом океане, вдоль северных подводных склонов островов Санта Крус, Ануда и др. Глубина до 6150 м, длина 870 км, ширина 11 км. Открыт в 1958 советской экспедицией на судне «Витязь» … Энциклопедический словарь

Яванский (Зондскии) жёлоб — Яванский (Зондскии) жёлоб, глубоководный жёлоб в восточной части Индийского океана Протягивается от подножия материкового склона Бирмы (около 18° с. ш.) вдоль подводных склонов Андаманских, Никобарских и Больших Зондских островов. Длина около… … Большая советская энциклопедия

Южно-Сандвичев жёлоб — глубоководный жёлоб в южной части Атлантического океана. Протягивается с внешней стороны Южно Сандвичевой островной дуги примерно на 1200 км. Максимальная глубина 8428 м. Имеет V образную форму: ширина в пределах изобаты 6 тыс. м до 100… … Большая советская энциклопедия

Что такое глубоководный океанический жёлоб?

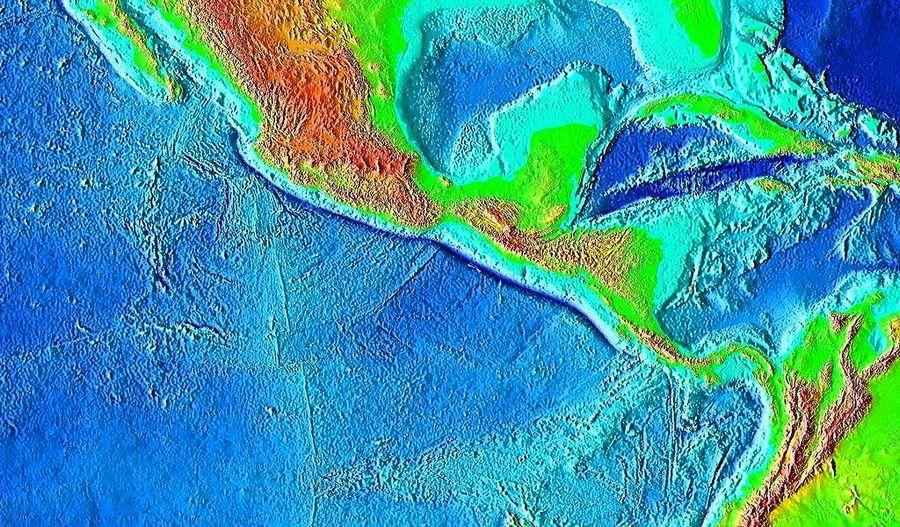

Океанический жёлоб — это длинная узкая впадина на дне океана, скрытая глубоко под водой. Эти темные, мистические углубления могут находится на глубине до 10 994 метров. Для сравнения, если бы гора Эверест была помещена на дно самой глубокой впадины, ее вершина находилась бы примерно на 2,1 километра ниже поверхности воды.

Формирование океанических желобов

В мире множество высоких вулканов и гор, но глубокие океанические желоба затмевают любую из континентальных возвышенностей. Как формируются эти впадины? Короткий ответ исходит из геологии и изучения движений тектонических плит, что относятся к землетрясениям, а также к вулканической активности.

Ученые обнаружили, что глубокие блоки земной коры движутся на поверхности мантии Земли. Как правило, океаническая кора пододвигается под островные дуги или континентальную окраину. Граница, где они встречаются — это места, которые представляют собой глубокие океанические желоба. Например, Марианская впадина, расположенная на дне Тихого океана, рядом с Марианской островной дугой, недалеко от побережья Японии, является результатом так называемой «субдукции». Марианский желоб образовался на стыке Евразийской и Филиппинской плит.

Изучение океанических желобов

Большинство желобов не были известны до конца 20-го века. Для их изучения требуются специализированные подводные аппараты, которые не существовали до второй половины 1900-х годов.

Эти глубокие океанические желоба мало пригодны для жизни большинства живых организмов. Давление воды на этих глубинах мгновенно убьет человека, поэтому никто не осмеливался исследовать дно Марианской впадины на протяжении многих лет. Однако в 1960 году двое исследователей осуществили погружение в Бездну Челленджера с помощью батискафа под названием «Триест». И только в 2012 году (52 года спустя) другой человек отважился покорить самую глубокую точку Мирового океана. Это был кинорежиссер (известный по фильмам «Титаник», «Аватар» и др.) и подводный исследователь Джеймс Кэмерон, который осуществил одиночное погружение с помощью батискафа «Deepsea Challenger» и достиг дна в котловине Челленджера Марианской впадины. Большинство других глубоководных исследовательских аппаратов, таких как Алвин (используется Океанографическим институтом Вудс-Хоул в Массачусетсе), не погружаются на большую глубину до сих пор, но все же могут опускаться примерно на 3600 метров.

Что такое глубоководный океанический жёлоб?

Океанический жёлоб – это длинная узкая впадина на дне океана, скрытая глубоко под водой. Эти темные, мистические углубления могут находится на глубине до 10 994 метров. Для сравнения, если бы гора Эверест была помещена на дно самой глубокой впадины, ее вершина находилась бы примерно на 2,1 километра ниже поверхности воды.

Формирование океанических желобов

В мире множество высоких вулканов и гор, но глубокие океанические желоба затмевают любую из континентальных возвышенностей. Как формируются эти впадины? Короткий ответ исходит из геологии и изучения движений тектонических плит, что относятся к землетрясениям, а также к вулканической активности.

Ученые обнаружили, что глубокие блоки земной коры движутся на поверхности мантии Земли. Как правило, океаническая кора пододвигается под островные дуги или континентальную окраину. Граница, где они встречаются – это места, которые представляют собой глубокие океанические желоба. Например, Марианская впадина, расположенная на дне Тихого океана, рядом с Марианской островной дугой, недалеко от побережья Японии, является результатом так называемой «субдукции». Марианский желоб образовался на стыке Евразийской и Филиппинской плит.

Расположение желобов

Океанические желоба существуют во всем мире и являются, как правило, самыми глубокими районами Мирового океана. К ним относятся: Филиппинский жёлоб, жёлоб Тонга, Южно-Сандвичев жёлоб, жёлоб Пуэрто-Рико, Перуанско-Чилийский жёлоб и др.

Многие (но не все) напрямую связаны с субдукцией. Интересно, что жёлоб Диамантина сформировался, около 40 миллионов лет назад, когда Антарктида и Австралия размежевались. Большинство самых глубоких океанических впадин, известных как Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо, обнаружено в Тихом океане.

Самая глубокая точка Марианской впадины называется Бездной Челленджера, и она находится на глубине почти 11 км. Однако не все океанические желоба столь же глубоки, как и Марианская впадина. С возрастом желоба могут заполняться донными отложениями (песком, камнями, грязью и мертвыми организмами, которые оседают на дно океана).

Изучение океанических желобов

Большинство желобов не были известны до конца 20-го века. Для их изучения требуются специализированные подводные аппараты, которые не существовали до второй половины 1900-х годов.

Эти глубокие океанические желоба мало пригодны для жизни большинства живых организмов. Давление воды на этих глубинах мгновенно убьет человека, поэтому никто не осмеливался исследовать дно Марианской впадины на протяжении многих лет. Однако в 1960 году двое исследователей осуществили погружение в Бездну Челленджера с помощью батискафа под названием “Триест”. И только в 2012 году (52 года спустя) другой человек отважился покорить самую глубокую точку Мирового океана. Это был кинорежиссер (известный по фильмам “Титаник”, “Аватар” и др.) и подводный исследователь Джеймс Кэмерон, который осуществил одиночное погружение с помощью батискафа “Deepsea Challenger” и достиг дна в котловине Челленджера Марианской впадины. Большинство других глубоководных исследовательских аппаратов, таких как Алвин (используется Океанографическим институтом Вудс-Хоул в Массачусетсе), не погружаются на большую глубину до сих пор, но все же могут опускаться примерно на 3600 метров.

Существует ли жизнь в глубоководных желобах?

Удивительно, но несмотря на высокое давление воды и холодные температуры, которые существуют на дне глубоководных желобов, жизнь процветает в этих экстремальных условиях.

Крошечные одноклеточные организмы живут на большой глубине, а также некоторые виды рыб (включая удильщиков), ракообразных, медуз, трубчатых червей и морских огурцов.

Будущее исследование глубоководных впадин

Изучение глубоководного моря дорогой и сложный процесс, хотя научные и экономические награды могут быть весьма значительными. Человеческая разведка (например, глубоководное погружение Кэмерона) опасна. Будущие исследования могут хорошо полагаться (по крайней мере частично) на автоматизированные беспилотные аппараты, точно так же, как астрономы используют их для изучения отдаленных планет. Существует множество причин продолжать изучение глубин океана; они остаются наименее изученными земными средами. Дальнейшие исследования помогут ученым понять действия тектоники плит, а также выявить новые формы жизни, которые адаптировались к самым неприветливым местам обитания на планете.

ЖЕЛОБ ГЛУБОКОВОДНЫЙ

Смотреть что такое «ЖЕЛОБ ГЛУБОКОВОДНЫЙ» в других словарях:

желоб глубоководный — Узкий ассиметричный прогиб дна океана, располагающийся вблизи островных дуг или окраин континентов и параллельно им. [Словарь геологических терминов и понятий. Томский Государственный Университет] Тематики геология, геофизика Обобщающие термины… … Справочник технического переводчика

ЖЕЛОБ (ГЛУБОКОВОДНЫЙ, ОКЕАНСКИЙ) — – узкая глубоководная впадина в океане, линейно вытянутая вдоль вулканической островной дуги или континентальной окраины со стороны океана. Согласно тектонике плит желоб – это зона погружения (субдукции) океанской литосферы … Палеомагнитология, петромагнитология и геология. Словарь-справочник.

глубоководный желоб — Глубокие (5 11 км) понижения океанического дна, вытянутые на несколько тысяч километров с крутыми склонами и узким днищем. Syn.: абиссальный желоб; океанический желоб … Словарь по географии

ЖЕЛОБ ОКЕАНСКИЙ (ОКЕАНИЧЕСКИЙ) ГЛУБОКОВОДНЫЙ — сильно вытянутые, в плане слегка изогнутые или реже прямолинейные узкие асимметричные прогибы, активно развивающиеся вдоль разломов в периферических частях талассократонов, составляющие часть системы островных дуг. В последнем случае Ж. о.г.… … Геологическая энциклопедия

ЖЕЛОБ — в геоморфологии длинная и узкая впадина с с крутыми склонами. Различают Ж. подводный, глубоководный а также небольшие Ж. выдувания, растворения. Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.. 1978 … Геологическая энциклопедия

ВИТЯЗЯ ЖЕЛОБ — «ВИТЯЗЯ» ЖЕЛОБ (Восточно Меланезийский желоб), глубоководный желоб в Тихом ок., вдоль северных подводных склонов островов Санта Крус, Ануда и др. Глубина до 6150 м, длина 870 км, ширина 11 км. Открыт в 1958 советской экспедицией на судне «Витязь» … Энциклопедический словарь

ВИТЯЗЯ ЖЕЛОБ — (Восточно Меланезийский желоб) глубоководный желоб в Тихом ок., вдоль северных подводных склонов островов Санта Крус, Ануда и др. Глубина до 6150 м, длина 870 км, ширина 11 км. Открыт в 1958 советской экспедицией на судне Витязь … Большой Энциклопедический словарь

МАРИАНСКИЙ ЖЕЛОБ — глубоководный желоб в западной части Тихого ок., к востоку и югу от Марианских островов. Длина 1340 км, глубина до 11 022 м (максимальная глубина Мирового ок.) … Большой Энциклопедический словарь

ПЕРУАНСКИЙ ЖЕЛОБ — глубоководный желоб в восточной части Тихого ок. Вытянут вдоль материка Юж. Америка примерно на 1340 км. Средняя ширина 61 км. Глубина до 6601 м. Юго восточная часть Перуанского желоба у берегов пустыни Атакама ранее называлась Атакамской… … Большой Энциклопедический словарь

ПУЭРТО-РИКО (глубоководный желоб) — ПУЭРТО РИКО, глубоководный желоб в Атлантическом ок., к северу от о. Пуэрто Рико. Глубина 8742 м … Энциклопедический словарь

Глубоководные жёлоба

Глубоководные желоба — это огромные по протяжённости (до нескольких тысяч километров), сравнительно узкие (100–200 км), асимметричные (склон, прилегающий к островной дуге, имеет углы падения до 10–25, местами 30–40°; крутизна океанического склона не превышает 5–8°), глубокие (7–9 км, максимальная глубина 11 022 м зафиксирована в Марианском жёлобе) прогибы океанического дна, располагающиеся у подножий островных дуг или молодых окраинноконтинентных горноскладчатых сооружений, например у Андийской окраины Южной Америки. Желоба характеризуются интенсивными проявлениями андезитового вулканизма. Обычно они выполняют роль структур, пограничных между талассогеосинклиналями и талассоплатформами (например, желоба Алеутский, Камчатско-Курильский, Японский, Идзу-Бонинский, Волкано, Марианский, Тонга, Кермадек, Зондский, Южно-Сандвичев, Пуэрто-Рико) или между талассоплатформами и молодыми геосинклинальными орогенами (Центральноамериканский, Перуанский, Чилийский желоба). В некоторых местах желоба занимают внутригеосинклинальное положение (Нансей, Филиппинский, Банда. Соломонов, Новогебридский, Кайман в Карибском море).

От океанических платформ глубоководные желоба обычно отделяются невысоким (до 500 м) пологим краевым валом. Вал и океанический склон желоба покрыты маломощным слоем осадков, подобных тем, что накапливаются в пределах талассоплатформ. Осадки недислоцированы, хотя довольно часто рассекаются продольными сбросами, создающими мелкоступенчатый профиль внешнего приокеанического склона желоба и горстово-грабеновый характер краевого вала. Внутренние, приостровные склоны желобов также ступенчаты, но их ступени более крупные и контрастные. Эти склоны также сложены осадочными образованиями, но их мощность всегда более значительна (2–3, местами 5–6 км), чем на внешних склонах. Осадки, за исключением самых верхних горизонтов, собраны в пологие складки и разбиты многочисленными разрывами.

Днища желобов представляют собой ровные, но очень узкие площадки. Ширина последних зависит от количества поступающего в желоба обломочного и туфогенного материала. Наряду с обычной глубоководной седиментацией в заполнении желобов осадками заметную роль играют мутьевые потоки, оползни и обвалы, возникающие на сейсмоактивных приостровных склонах. При значительном поступлении осадочного материала желоба становятся корытоподобными, а их днища приобретают вид широкой плоской или слегка всхолмлённой аккумулятивной равнины. Мощность осадочных толщ в пределах днищ редко достигает 3 км. Поэтому желоба обычно относятся к бассейнам с некомпенсированным прогибанием. Однако известны места, где жёлоб заполнен осадками до предела, например южная оконечность Чилийского желоба. Здесь его поверхность сливается воедино с рядом расположенной океанической равниной.

В заполнении желобов главную роль играют осадочные отложения, которые на приостровных участках состоят из фациально изменчивых мелководных и глубоководных толщ, содержащих большое количество турбидитов и подводно-оползневых образований. Довольно часто встречаются пласты и прослои туфов, туффитов андезитового и андезит-базальтового составов. Лавовые образования чрезвычайно редки. В крутых уступах приостровных склонов часто обнажаются коренные породы. Их состав зависит от типа островной дуги. В желобах, прилегающих к энсиматическим дугам, встречаются в основном офиолиты: в нижней части склона — перидотиты, дуниты, гарцбургиты, серпентиниты; выше по склону — пироксен-роговообманковые габбро и амфиболиты; в верхней части — толеитовые базальты. В желобах вдоль энсиалических дуг офиолиты отсутствуют. Здесь распространены изменённые вулканогенные, осадочные и интрузивные породы, аналогичные породам, слагающим тела самих дуг.

Внешние крылья и днища желобов имеют нормальную трёхслойную океаническую (талассоплатформенную) кору. Мощность коры в днище отличается несколько повышенными мощностями первого и третьего слоев. Мощность коры здесь достигает 10 км, а раздел М погружается до глубин порядка 20 км. В Камчатско-Курильском, Японском, Зондском и некоторых других желобах установлено, что земная кора со стороны океана полого (под углами 15–20°) погружается под приостровное крыло глубоководного желоба и уходит под него на расстояние до 50 км. Это интерпретируется как результат или поддвигания океанической земной коры под островную дугу или, наоборот, надвигания островной дуги на океаническую кору желобов.

Желоба характеризуются аномально низкими значениями теплового потока — в среднем 0.7–0.8 мккал/(см2*с). Это может означать, что мантия под желобами охлаждена на очень большую глубину. Удовлетворительное объяснение этому явлению в совокупности с изостатической неуравновешенностью желоба даёт гипотеза, согласно которой под зонами сочленения желобов с островными дугами имеет место активное вдавливание менее плотной холодной литосферы в более плотное, что вызывает дефицит масс, и более разогретое вещество мантии. Последнее и вызывает понижение теплового потока. Магнитные поля глубоководных желобов не обладают индивидуальными особенностями. В их пределах обнаруживаются только те аномалии, которые продолжаются сюда из океанических платформенных регионов. В большинстве случаев эти аномалии располагаются косо по отношению к простираниям желобов. Они хорошо следятся через внешнее крыло, днище желоба и на каком-то небольшом расстоянии наблюдаются на приостровном крыле, но дальше не проходят. Они здесь как бы срезаются и уничтожаются. Это хорошо согласуется с той гипотезой, по которой вещество океанической литосферы наклонно внедряется в мантию под приостровным крылом желоба. Породы литосферы здесь нагреваются до точки Кюри (примерно + 500°C) и неизбежно размагничиваются.

Океанические геосинклинали являются областями повышенной сейсмической активности. В отличие от срединноокеанических хребтов в океанических геосинклиналях землетрясения связаны в основном со сжатием литосферы. При этом проявляются не только мелкофокусные, но также глубокофокусные землетрясения, гипоцентры которых располагаются на глубинах до 720 км. Центры землетрясений размещаются упорядоченно как по площади, так и в разрезе Земли. Они явно тяготеют к зонам сочленения глубоководных желобов и островных дуг. Сами глубоководные желоба обладают сравнительно слабой сейсмичностью. Наблюдающиеся в их пределах землетрясения являются исключительно мелкофокусными. На внешнем приокеаническом крыле желоба и краевом валу эти землетрясения связаны с растяжением литосферы, на внутреннем приостровном — главным образом со сжатием литосферы.

На островных дугах мелкофокусные землетрясения также связаны с горизонтальным сжатием литосферы, но проявляются они более часто. В отличие от желобов под дугами обнаруживаются ещё многочисленные промежуточные и глубокофокусные землетрясения. Было установлено (К. Вадати в 1938 г., А. Н. Заварицким в 1946 г., а обобщение сделано Г. Беньофом в 1949 г.), что очаги землетрясений сосредоточены в нешироких (до 100 км) плоских сейсмофокальных зонах, начинающихся на сочленениях желобов с дугами и полого погружающихся под островные дуги до глубин 150 км в среднем под углами до 40°, ниже — значительно круче (рис. 9). Предполагается, что эти сейсмофокальные зоны отвечают грандиозным поддвиганиям литосферы океанических платформ под геосинклинали и что именно поддвиганием обуславливается сейсмическая, тепловая и вулканическая активность островных дуг. Зоны названы именами их первооткрывателей, но для краткости обычно называются зонами Беньофа, а в нашей стране — зонами Беньофа—Заварицкого.

Рисунок 9. Размещение очагов землетрясений в разрезах некоторых сейсмоактивных зон Тихого океана

(X. Бениофф, 1966, с изменениями авторов). Гипоцентры очагов снесены на плоскость, перпендикулярную к простиранию дуг и желобов, с расстояний до 150–200 км по обе стороны от неё; 1 — гипоцентры землетрясений; 2 — направления смещения масс.

Зоны Беньофа—Заварицкого структурно приурочиваются к глубоководным желобам и располагаются как внутри геосинклиналей, так и на сочленениях геосинклиналей с океаническими платформами или океанических платформ с молодыми геосинклинальными орогенами континентов (Анды). Следовательно, зоны Беньофа—Заварицкого не только определяют сейсмическую и вулканическую активность собственно океанических геосинклиналей, но и обусловливают существование особого активного (Тихоокеанического или Андского) типа сочленения океанических пространств с континентами. Для этих зон активных сочленений характерны интенсивные процессы седиментации в желобах, сжатие накапливающихся там толщ, их смятие, скучивание, шарьирование или поддвигание в направлении континента, процессы активного горообразования на прилегающей к океану окраине континента, глубокий прогрев этой окраины, мощный андезитовый и гранитоидный магматизм и как следствие — разрастание континентальной коры. Этим активные сочленения резко отличаются от ранее описанных пассивных (Атлантического типа).